Cédric Pellen, chercheur post-doctorant à l’Université de Montréal, expose les enjeux des élections des représentants des Français de l'étranger.

Si la France n’est pas traditionnellement considérée comme un pays d’émigration, le nombre de ses ressortissants résidant à l’étranger a connu une croissance sensible ces dernières années et atteint aujourd’hui un niveau record. Le registre mondial des Français établis hors de France compte actuellement un million six cents mille inscrits, contre à peine un million il y a dix ans[1]. Longtemps délaissés politiquement, ces expatriés de plus en plus nombreux compteront bientôt leurs propres députés. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a en effet introduit une représentation à l’Assemblée nationale des Français établis hors de France. Lors des élections législatives de juin prochain, plus d’un million de citoyens inscrits sur les listes électorales consulaires seront ainsi pour la première fois appelés à élire leurs représentants dans onze circonscriptions extra-territoriales. Avant d’évoquer les défis posés par ces élections inédites, il convient de revenir sur les transformations historiques des modalités de participation électorale et de représentation politique des Français établis hors de France.

La lente invention de l’ « électeur français résidant à l’étranger »

La domiciliation sur le territoire national a longtemps constitué une condition impérative pour l’accès au droit de suffrage. Dans le prolongement de la jurisprudence d’Ancien Régime sur la nationalité, les constituants de 1791 font en effet de la résidence dans le Royaume un critère indispensable à l’obtention de la « citoyenneté française » et, a fortiori, de la « citoyenneté active » permettant de participer à la désignation des représentants politiques[2]. Cette corrélation entre citoyenneté et territoire est confirmée avec l’avènement de la République puis de l'Empire. Si le Code civil de 1804 ouvre la communauté nationale à tous les individus nés d’un père français, y compris ceux qui sont venus au jour ou vivent à l’étranger, la jouissance des droits civils et politiques reste conditionnée à une domiciliation dans un département français. L’établissement dans un pays étranger « sans esprit de retour » constitue même alors un motif de perte de la qualité de citoyen[3]. Les expatriés sont traités avec suspicion comme des traîtres potentiels à la Nation.

Comme les femmes, les militaires et les indigènes, les citoyens français domiciliés à l’étranger sont oubliés par les mesures successives d’élargissement du corps électoral adoptées au cours du XIXe siècle, y compris par le décret de 1848 proclamant pourtant le suffrage universel. Si la loi électorale de 1874 leur reconnaît indirectement une possibilité de participer à des élections, celle-ci reste alors conditionnée au paiement d’une contribution foncière dans une commune française. Ce cens propre aux expatriés ne disparaît qu’en 1913. L’inscription sur les listes électorales devient alors ouverte à tous les ressortissants français ayant satisfait leurs obligations militaires, indépendamment de leur lieu de résidence ou d’imposition. En l’absence de dispositions permettant les votes à l’étranger, par correspondance ou par procuration, l’exercice effectif du droit de suffrage par les expatriés apparaît cependant extrêmement contraint. Ce n’est qu’au prix de voyages souvent longs et coûteux, gages de leur attachement à la « Mère patrie », qu’ils peuvent participer à la sélection des représentants dans leur commune d’inscription.

Bien que favorisant une abstention massive, la procédure de vote des électeurs résidant hors de France dessinée par la loi de 1913 restera inchangée pendant plus de six décennies. Envisagée un temps à la Libération, alors que les expatriés bénéficient d’un courant de sympathie lié à leur investissement dans la Résistance, sa réforme est finalement abandonnée. La question du vote des Français de l’étranger apparaît alors aux législateurs comme un enjeu de second rang susceptible de susciter d’inutiles conflits de souveraineté avec des Etats tiers[4]. L’augmentation sensible de leurs effectifs dans les années d’après-guerre, sous l’effet notamment de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies et d’une tolérance accrue à l’égard de la double nationalité, va cependant progressivement changer la donne. Estimés à presque un million en 1970, contre moins de quatre cents mille en 1948[5], les expatriés sont l’objet d’un intérêt croissant de la part des responsables politiques.

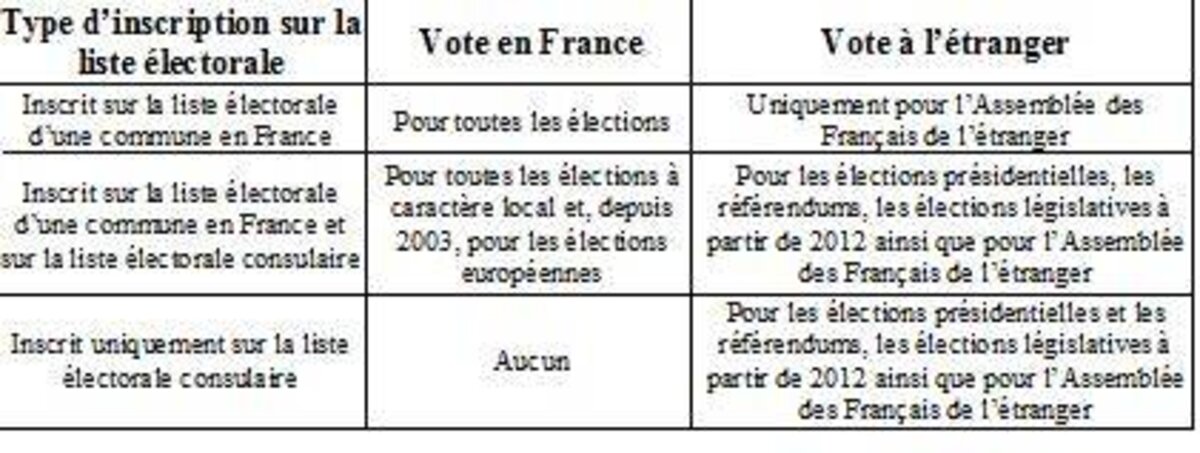

Faisant fi des réserves du passé, deux textes adoptés coup sur coup sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing vont finalement redéfinir en profondeur les modalités de vote des « citoyens français se trouvant hors de France ». Premièrement, la loi du 31 décembre 1975 leur permet pour la première fois d’accéder à la procédure de vote par procuration. Deuxièmement, la loi du 31 janvier 1976 porte création de centres de vote dans des ambassades et des consulats pour les élections présidentielles[6]. Ces deux dispositions libèrent les expatriés désireux d’exercer leur droit de vote de l’obligation d’effectuer le déplacement vers la France à chaque scrutin. Amendées à plusieurs reprises dans les décennies suivantes, elles dessinent le cadre général qui leur est aujourd’hui encore appliqué : possibilité de vote depuis leur pays de résidence pour les élections nationales, vote dans leur commune d’inscription en France (personnellement ou par procuration) pour les élections locales et, depuis 2003, pour les élections européennes.

La gestion des électeurs français vivant à l’étranger

Très récemment, une innovation de taille est venue compléter ce dispositif. Dans la perspective des élections législatives de juin prochain, le gouvernement Fillon a en effet annoncé que les électeurs français résidant hors de France se verraient offrir la possibilité de voter par correspondance sous pli fermé ou par Internet. Ces procédures de vote à distance, par ailleurs toujours interdites en métropole, pourraient à l’avenir être généralisées à tous les scrutins organisés à l’étranger. Bien que soulevant de sérieux problèmes de sécurité[7], elles présentent l’avantage d’apporter une réponse relativement peu onéreuse au problème récurrent de l’accès des expatriés au bureau de vote.

Un déficit de représentation aujourd’hui largement pallié

Les premières associations visant spécifiquement à la défense des intérêts des ressortissants français établis à l’étranger voient le jour dans l’entre-deux-guerres. Créée en 1927, l’Union pour les Français de l’étranger (UFE) place au cœur de son action la question des droits politiques. Sous la présidence du diplomate et homme politique Henry de Jouvenel, elle milite activement pour que les expatriés soient davantage intégrés à la vie politique nationale et disposent d’une véritable représentation institutionnelle. Restant dans un premier temps lettre morte, ces revendications sont partiellement prises en considération par les pouvoirs publics au sortir de la Seconde Guerre mondiale[8]. Deux dispositions adoptées dans les premiers mois de la IVe République accordent en effet aux citoyens établis en dehors de la métropole, de ses colonies ou de ses protectorats, une représentation inédite. Premièrement, trois des trois cent quinze sièges de la nouvelle chambre haute du Parlement, le Conseil de la République, leur sont réservés. Deuxièmement, un Conseil Supérieur des Français de l’Etranger (CSFE) auprès du ministre des Affaires Etrangères est institué par un décret du 7 juillet 1948. Composé initialement de cinquante-cinq membres, ce conseil a pour mission de « fournir des avis sur les questions et projets intéressant les Français domiciliés à l’étranger ou l’expansion française »[9].

Si elles sont symboliquement fortes, ces mesures restent dans les faits largement inconnues des citoyens expatriés. Ces derniers sont en effet tenus à l’écart de la sélection de leurs conseillers et sénateurs. Aux termes du décret de 1948, la désignation des premiers est réservée au ministère des Affaires étrangères et aux adhérents de quatre associations consacrées « représentatives » par le gouvernement : l’UFE, la Fédération nationale des Anciens combattants résidant hors de France (FACS), l’Union des chambres de commerce françaises à l’étranger (UCCIFE) et la Fédération des professeurs résidant à l’étranger (FPFRE)[10]. Quant aux seconds, ils sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition, une nouvelle fois, des associations d’expatriés suscitées. Ce principe de représentation indirecte, pour ne pas dire notabiliaire, des Français de l’étranger n’est guère remis en question lors du changement de régime de 1958. Au contraire, le bien peu démocratique CSFE voit alors son rôle renforcé dans le processus de désignation des désormais six sénateurs attribués aux Français de l’étranger.

La rente de représentation accordée à des associations d’expatriés se prétendant « apolitiques », mais réputées pour leur proximité avec la droite parlementaire, est régulièrement dénoncée par l’opposition. Les critiques s’intensifient à l’approche de l’élection présidentielle de 1981. Alors que, du fait des réformes de 1975 et 1976, les Français de l’étranger apparaissent pour la première fois comme un électorat à conquérir, le candidat socialiste François Mitterrand intègre la réforme de leur représentation à son programme. La quarante-huitième de ses « 110 propositions pour la France » dispose ainsi que « la représentation parlementaire des Français de l’étranger, comprenant non seulement des sénateurs mais aussi des députés, sera assurée selon des procédures qui en garantiront le caractère démocratique »[11]. Cette proposition est activement soutenue par l’Association Démocratique des Français à l’Etranger (ADFE). Initiée en 1980 par des proches du candidat socialiste, cette nouvelle association d’expatriés vise à contrer l’influence de l’UFE en organisant et mobilisant les sympathisants de gauche hors de France.

La promesse de refonte de la représentation politique des Français de l’étranger n’est que partiellement tenue suite à l’arrivée de la gauche au pouvoir. D’un côté, les modalités de désignation des délégués au CSFE et des sénateurs des Français de l’étranger sont bel et bien réformées. La loi du 7 juin 1982, toujours en vigueur aujourd’hui, introduit l’élection directe des conseillers par les citoyens français inscrits aux registres consulaires[12]. Ainsi démocratisé et politisé, le CSFE se voit par ailleurs doté du statut de collège électoral pour la désignation des sénateurs des Français de l’étranger dont le nombre est à nouveau doublé pour atteindre douze. De l’autre côté, le projet de création de députés représentant les expatriés est quant à lui abandonné. Soulevant d’importantes difficultés de mise en œuvre, il apparaît en outre politiquement hasardeux pour la majorité de l’époque. Il est vrai qu’au second tour de l’élection présidentielle, François Mitterrand n’était parvenu à rallier que 30 % des cent mille voix exprimées à l’étranger[13]…

Pendant près de vingt-cinq ans, les responsables politiques de tous bords semblent se satisfaire du système de représentation mis en place par la réforme de 1982. En dépit des alternances successives, de l’augmentation continue du nombre d’expatriés et des revendications conjointes de l’UFE et de l’AFDE, ils se contentent en effet de l’amender à la marge, par exemple en augmentant le nombre de délégués au CSFE (cent quatre-vingts aujourd’hui) ou en rebaptisant cette institution Assemblée des Français de l’étranger (AFE) en 2004. Il faut attendre l’élection présidentielle de 2007 pour que l’idée de doter les Français résidant à l’étranger d’une représentation autonome à l’Assemblée Nationale fasse sa réapparition dans le débat public. Alors que le nombre d’inscrits sur les listes consulaires atteint le nombre record de huit cent vingt mille, trois des principaux candidats (François Bayrou, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy) l’intègrent en effet à leur programme. Aucun ne précise cependant les modalités concrètes d’application d’une telle mesure. Dans les semaines suivant son élection, c’est au « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions », présidé par Edouard Balladur, que Nicolas Sarkozy confie cette tâche. Dans son rapport final, le comité met ouvertement en doute l’opportunité d’une réforme de la représentation parlementaire des Français de l’étranger :

« S’il fallait assurer l’élection de députés des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale, cela ne pourrait se concevoir que par le biais d’un scrutin de liste, appliqué à de vastes circonscriptions regroupant plusieurs régions du monde. Cela supposerait, par ailleurs, l’élection d’une vingtaine de députés au moins. Compte tenu des contraintes qui ont été rappelées quant à l’impossibilité d’augmenter le nombre des députés, à l’éventualité de désigner de 20 à 30 députés à la représentation proportionnelle et aux difficultés inhérentes aux opérations de découpage des circonscriptions, il est apparu au Comité qu’il était inopportun de modifier le mode de représentation des Français de l’étranger. Il recommande donc que le système actuel de représentation des Français de l’étranger par le Sénat ne soit pas modifié. »[14]

Comme plusieurs autres propositions du Comité Balladur, cet avis est ignoré par le gouvernement lors de la rédaction du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. La mention « Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat » figure en effet bel et bien à l’article 9 du texte adopté par les parlementaires réunis en Congrès le 23 juillet 2008[15]. Les modalités de cette représentation inédite des expatriés à l’Assemblée nationale sont précisées un an plus tard par deux ordonnances[16]. Ignorant une nouvelle fois les conclusions du Comité Balladur, celles-ci porte création de onze mandats de députés représentants les Français établis hors de France élus, comme leurs homologues métropolitains, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Bien que dénoncé par l’opposition pour sa partialité[17], le redécoupage électoral instituant les nouvelles circonscriptions extra-territoriales est validé par le Conseil constitutionnel en février 2010.

Longtemps considérés avec suspicion comme des citoyens à la fidélité patriotique douteuse, les Français établis à l’étranger sont aujourd’hui particulièrement choyés par les responsables politiques. Comme il y a cinq ans, les candidats à l’élection présidentielle de 2012 ne manqueront certainement pas durant leur campagne de vanter dans un bel unanimisme les mérites d’expatriés érigés en « exemples de l’énergie et du dynamisme dont sait faire preuve notre pays » (Ségolène Royal, 2007), en « élément capital de sa politique économique et culturelle » (François Bayrou, 2007) ou encore en « visage d’une France qui ose, qui s’ouvre et qui innove » (Nicolas Sarkozy, 2007)[18]. Par ailleurs, les Français de l’étranger bénéficient d’une représentation institutionnelle sans précédent et sans équivalent dans d’autres pays. En complément de l’AFE, un secrétariat d’Etat rattaché au ministère des Affaires étrangères a ainsi été créé en juin 2011 avec pour mission exclusive de suivre les dossiers les concernant[19]. Surtout, quelle que soit la pérennité de ce poste inédit, ils disposeront, avec vingt-trois élus (onze députés et douze sénateurs), d’une représentation parlementaire conséquente lors de la prochaine législature. Elle sera sensiblement supérieure à celle d’un département comme la Seine-Saint-Denis (douze députés et six sénateurs) qui compte pourtant un nombre d’habitants équivalent à celui des résidents hors de France inscrits au registre consulaire…

Une élection inédite source de questionnements originaux

Les onze élections des députés des Français établis hors de France qui seront organisées en juin 2012 à travers le monde invitent à questionner sous un angle original les acquis de la sociologie des élections et des campagnes électorales[20]. Schématiquement, deux pistes de recherche principales se dégagent selon qu’on se place du côté des électeurs ou des candidats.

Premièrement, on connaît aujourd’hui très peu de choses sur le profil, les formes de politisation et les pratiques de participation des citoyens français résidant hors de France. Le groupe « Français de l’étranger » est-il si homogène que les modalités de sa construction actuelle par les responsables politiques le laisse croire ? Recouvre-t-il les mêmes réalités dans les différents pays ? Quelles sont les caractéristiques de ceux des expatriés qui effectuent la démarche volontaire de s’enregistrer sur les listes électorales consulaires ? Quels sont les effets de la distance à la métropole – et à ses médias – sur la définition du rapport à la politique et sur la formation éventuelle de préférences partisanes ? L’insertion dans une société étrangère affecte-t-elle ces processus ? Comment les électeurs se saisissent-ils des procédures originales de vote qui leur sont offertes, par exemple le vote par internet ? Telles sont certaines des nombreuses énigmes qui se posent aujourd’hui aux chercheurs désireux d’étudier le vote des Français de l’étranger. Y apporter des éléments de réponse s’avère cependant particulièrement délicat du fait du peu d’informations disponibles[21], de la taille et de la dispersion géographique du groupe en question. Mieux connaître les expatriés et leurs comportements politiques nécessiterait une enquête de grande ampleur, combinant des méthodes quantitatives (objectivation statistique du groupe, analyse de réseaux…) et qualitatives (entretiens, observations…) de collectes des données.

Deuxièmement, le caractère inédit de l’élection, le peu de données disponibles sur les électeurs et les spécificités des circonscriptions font peser des contraintes originales sur les candidats à la députation pour les Français de l’étranger. Sur quels critères de légitimité fondent-ils leur prétention à représenter les expatriés ? Quelles représentations se font-ils des attentes des électeurs ? Comment s’efforcent-ils d’évaluer la valeur de leurs biens de représentations (propositions programmatiques, modalités de présentation de soi…) en l’absence de précédents ? Comment s’attachent-ils à identifier, à atteindre et à mobiliser en leur faveur des électeurs dispersés dans des circonscriptions parfois immenses (la 11e circonscription des Français de l’étranger s’étend ainsi, de la Russie à l'Australie en passant par l'Asie, sur presque cinquante-cinq millions de kilomètres carrés, soit cent fois la France) ? Quels répertoires de techniques électorales mettent-ils en œuvre dans la campagne ? Comment gèrent-ils les coûts élevés en temps et en argent de leurs éventuels déplacements à travers la circonscription ? Quel rôle jouent les partis politiques nationaux dans ces élections ? Voici, sans prétention à l’exhaustivité, une série d’interrogations auxquelles les premières élections législatives organisées à l’étranger invitent à réfléchir. S’il paraît une nouvelle fois illusoire de prétendre y apporter des réponses systématiques d’ici juin prochain, une enquête localisée dans un nombre réduit de circonscriptions semble en mesure de fournir des clés de compréhension de processus à l’œuvre. C’est dans cette optique, qu’une recherche sur la campagne des élections législatives dans la 1ère circonscription des Français de l’étranger (réunissant le Canada et les Etats-Unis) est actuellement en cours dans le cadre du programme SPEL. S’appuyant sur des entretiens avec des candidats et des membres de leur équipe de campagne, des observations (notamment de réunions publiques et de forums de débat sur Internet) et la collecte de documents électoraux, elle se donne pour objectif d’analyser les entreprises de formalisation et de promotion d’une offre électorale développées par les différents prétendants au nouveau poste de député des Français de l’Amérique du Nord. Nous ne manquerons pas, au cours des prochaines semaines, de rendre compte ici même, des premiers résultats de cette enquête.

Cédric Pellen

[1] Cette hausse sensible n’est bien sûr pas attribuable uniquement à des facteurs socio-démographiques. Des simplifications administratives et des incitations croissantes à l’inscription participent également à expliquer l’ampleur du phénomène. La direction des Français de l’étranger du ministère des Affaires Etrangères estime néanmoins le taux de croissance moyen annuel de la communauté français établie à l’étranger à 4,8% sur la décennie 2001-2011. Ces chiffres sont tirés du rapport sur la population française inscrite au 31 décembre 2011 réalisé par la direction des Français de l’étranger du ministère des Affaires Etrangères et publié le 16 janvier 2012.

[2] Art.2 Titre II et Art.2 Titre III Chap. 1 Section II de la Constitution du 3 septembre 1791.

[3] L’article 17, Livre I, Titre I du Code civil de 1804 dispose ainsi que « La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ; 4° enfin, par l’établissement, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »

[4] A ce sujet, et plus généralement sur les débats entourant l’élargissement et la simplification progressifs du droit de suffrage des Français de l’étranger, on pourra se référer à : Garriaud-Maylam Joëlle, « Un pays pionner. La représentation politique des expatriés en France », Dufoix Stéphane, Guerassimoff & de Tinguy Anne (dir.), Loin des yeux, près du cœur. Les États et leurs expatriés, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, p.108-114. Sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe UMP) et juriste de formation, Joëlle Garriaud-Maylam est l’auteur de l’essentiel des rares articles et ouvrages portant sur la représentation politique des Français de l’étranger publiés ces dernières années.

[5] Ces chiffres sont respectivement tirés de : Verquin Béatrice, « Les Français à l’étranger. D’un modèle colonial à la circulation des élites », Nouvelles mobilités, no1233, 2001, p.28 ; et de Garriaud-Maylam Joëlle, art.cit., p.119.

[6] Cf. Loi n°75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électorale et Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

[7] Sur les controverses techniques et éthiques que soulève le vote par Internet, on lira avec intérêt : Enguehard Chantal, « Vote par Internet : failles techniques et recul démocratique », Jus Politicum. Revue internationale de droit politique, n°2, 2009, p.1-36. Plus spécifiquement sur le cas du vote par Internet mis en œuvre en 2006 à titre expérimental pour l’élection des délégués à l’Assemblée des Français de l’étranger : Appel Andrew W., « Ceci n'est pas une urne. On the Internet vote for the Assemblée des Français de l'Etranger », Princeton Research Papers, 2006.

[8] Pour plus d’informations sur la représentation institutionnelle des Français de l’étranger et sa mise en œuvre on pourra se référer à : Garriaud-Maylam Joëlle, « La représentation parlementaire des Français de l’étranger : 60 ans d’histoire mouvementée (1944-2004) », Revue Politique et Parlementaire, n°1029-1030, 2004, p.162-175.

[9] Cf. Décret n° 48-1090 du 7 juillet 1948 instaurant un Conseil supérieur des Français de l'étranger.

[10] Des informations complémentaires sur les associations de représentation des expatriés et de leurs intérêts sont disponibles sur le site de la Maison des Français de l’étranger : www.mfe.org/index.php/Thematiques/L-expatriation-de-A-a-Z/Associations-de-Francais-a-l-etranger.

[11] Le texte complet des « 110 propositions pour la France » est accessible sur le site de l’Office Universitaire de Recherche Socialiste : www.lours.org/default.asp?pid=307.

[12] Cf. Loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

[13] Seuls cent trente mille des plus d’un million de Français résidant à l’étranger s’inscrivent sur les listes consulaires nouvellement ouvertes pour l’élection présidentielle de 1981. Environ cent mille d’entre eux se déplacent effectivement aux urnes le 26 avril et le 10 mai (la participation est de 75,34% au premier tour et de 78,79% au second tour).

[14] Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (collectif), Une Cinquième République plus démocratique, Paris, La Documentation française, 2007, p.72.

[15] Cf. Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

[16] Il s’agit des ordonnances n°2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés et n°2009-936 du même jour relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

[17] Au cours de l’été et de l’automne 2009, plusieurs responsables du Parti socialiste accusent le redécoupage électoral mené par le secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales Alain Marleix, par ailleurs ancien secrétaire nationale aux élections au sein de l’UMP, de viser davantage à favoriser les partis de droite qu’à réellement pallier les inégalités démographiques entre les circonscriptions. Alors que la première secrétaire Martine Aubry dénonce un « tripatouillage », le Maire de Paris Bertrand Delanoë va jusqu’à parler de « forfaiture ». Voir par exemple : « Carte électorale : comment le PS compte riposter au "charcutage" », Libération, 13 octobre 2009 ; « Redécoupage électoral : Martine Aubry dénonce un "tripatouillage" », Le Monde, 13 octobre 2009.

[18] Les citations sont tirées des « lettres aux Français de l'étranger » adressées lors de la dernière campagne présidentielles aux inscrits sur les listes consulaires respectivement par Ségolène Royal (9 avril 2007), François Bayrou (27 mars 2007) et Nicolas Sarkozy (30 mars 2007).

[19] Confié dans un premier temps à l’ancien judoka David Douillet, ce secrétariat d’Etat en charge des Français de l’étranger est détenu depuis septembre 2011 par Edouard Courtial.

[20] En guise de synthèse on se référera à Lefebvre Rémi, « En démocratie, les dirigeants ne sont pas élus mais "se font élire" », Blog collectif SPEL – Mediapart, 8 février 2012. Pour un approfondissement, on pourra lire Déloye Yves & Olivier Ihl, L'acte de vote, Paris, Presses de Sciences Po, 2008 ; et plus spécifiquement sur les campagnes électorales, Lagroye Jacques, Lehingue Patrick & Sawicki Frédéric (dir.), Mobilisations électorales : le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, 2005 ; Agrikoliansky Eric, Heurtaux Jérôme & Le Grignou Brigitte (dir.), Paris en Campagne. Les élections municipales de mars 2008 dans deux arrondissements parisiens, Broissieux, Editions du Croquant, 2011.

[21] Certains travaux de géographie permettent néanmoins de cerner plus clairement les contours et la composition du groupe « Français de l’Etranger ». A titre d’exemple : Verquin Béatrice, Les Français de l’étranger : une population difficile à délimiter », Revue européenne de migrations internationales, vol.11, n°3, 1995, p.193-203 ; Brennetot Arnaud & Colange Céline « L’Expatriation française, un enjeu géopolitique émergent », M@ppemonde, n° 95, 2009.