Épisode 1 – L’Équipe de France de football, les mille visages et les débuts d’une élite

En France, au lendemain du premier conflit mondial, le bilan humain est tel qu’il faut attendre 1931 afin de prendre connaissance d'un premier bilan détaillé, et officiel. À cette date, l'armée française reconnaît 1 357 800 tués. Néanmoins, aujourd'hui, les historiens arrondissent ce chiffre à 1 500 000, plus proche de la réalité de l'hécatombe que fut la Première Guerre mondiale. Plus encore, il est important de préciser le nombre de blessés, dont le tiers dispose d'une pension d'invalidité durable : 3 400 000 (1).

Parmi tous ces morts, nombre d’internationaux français. C’est le cas, entre autres, de Marius Royet, René Victor Fenouillère ou encore de Pol Gaston Morel. Le premier est sélectionné à neuf reprises et fut du premier match de l’Équipe de France en 1904. Le second, qui ne porte qu’une seule fois le maillot national, est l’un des premiers joueurs à évoluer pour un club étranger en portant les couleurs du FC Barcelone. Le troisième, enfin, accompagnait le célèbre Eugène Maës sur le front de l’attaque du Red Star des années 1910. Trois jours avant l’armistice et alors qu’il était captif en Allemagne, Marius Royet décédait de la grippe espagnole. Morel et Fenouillère tombaient au champ d’honneur, respectivement en 1915 et 1916.

D’autres encore survivent au conflit, mais également au basculement générationnel intervenant dans l’élite du football français. Au contraire de son compère Eugène Maës, le grand gardien audonien Pierre Chayriguès est de ceux-là. Le triple vainqueur de la Coupe de France (1921, 1922 et 1923) honore 21 fois les couleurs françaises, de 1911 à 1925. Dans cette œuvre, on peut retrouver un autre grand joueur du Red Star : Lucien Gamblin. Ce dernier, également présent lors des succès en Coupe, enfile 17 fois le maillot de la sélection entre 1911 et 1923.

Cette Coupe de France, en tant que compétition nationale, est une des incarnations de la popularisation et structuration progressives du football dans le pays. Surtout, elle est un des outils permettant de relancer la société et d’imposer le « retour à la normale » dans la conscience collective. En effet, alors que la guerre a toujours cours, le premier tour a lieu le 7 octobre 1917.

Par la suite, les différentes joutes s’étalent jusqu’au mois de mai 1918. Et le 5 de ce mois, la toute première finale voit l’Olympique de Pantin l’emporter face au FC Lyon. En plein conflit, ce tournoi d’un nouveau genre se voulait telle une émanation sportive de l’« Union sacrée ». Cette compétition se prénomme tout d'abord Coupe Charles-Simon. En hommage à un autre disparu de la Grande Guerre, tombé lors des combats du Labyrinthe en juin 1915.

La reconstruction avant une lente et difficile évolution

La création de la Coupe de France intervient dès le 28 décembre 1916 au cours d’un Conseil extraordinaire du Comité français interfédéral (CFI). Ce dernier, dont le premier président est Charles Simon, ancêtre direct de la Fédération française de football (FFF), était en charge des intérêts de l’Équipe de France. Au début du siècle on dénombre dans le pays plusieurs fédérations. Chacune s’occupant des clubs et compétitions d’une zone géographique donnée. La Ligue de Football Association (LFA), par exemple, regroupe les grandes équipes parisiennes.

Juste avant la guerre, l’unification s’enclenche. Tout d’abord, en 1910, la LFA décide de se placer sous l’égide du CFI. Trois ans plus tard, ce sont les clubs du Nord, encore dans le giron de l’USFSA (Union des sociétés françaises de sports athlétiques), qui sautent le pas. Peu à peu, le Comité français interfédéral réunit l’ensemble des fédérations footballistiques.

La mue est complète dès lors que le CFI décide de se constituer en « Fédération française de football association », le 3 mars 1919. Ainsi s’acte la disparition des grandes fédérations omnisports. Cette « FFF », ou « FFFA », entend gérer les seuls intérêts des footballeurs. Une telle structure rompt avec les pratiques de l’USFSA, à qui l’on reprochait son manque d’attention pour le football. Le premier président de la fédération, Jules Rimet, occupe le poste jusqu’en 1947.

Alors que la Coupe de France accueille de plus en plus d’inscrits — 64 équipes lors de la seconde édition puis 114 pour la troisième débutant à l’automne 1919 —, la sélection nationale reprend ses droits près de cinq années après son dernier match. Selon l’historien François da Rocha Carneiro, docteur en histoire contemporaine et spécialiste de l’Équipe de France, la reconstruction du football se présente comme un « retour aux sources » (2).

En effet, pour cette seule rencontre de l’année 1919, les internationaux français retrouvent leur tout premier adversaire, la Belgique. De plus, la rencontre se dispute dans le même stade, celui du Vivier d’Oie à Bruxelles. Signe des affres de la guerre et du temps, la moitié des sélectionnés français l'est pour la première fois. Cependant, plusieurs joueurs d’avant-guerre sont présents. C’est le cas de Gabriel Hanot, capitaine de ce match du retour. En 1904 les deux équipes se séparaient sur un score de parité. Il en est de même quinze ans plus tard.

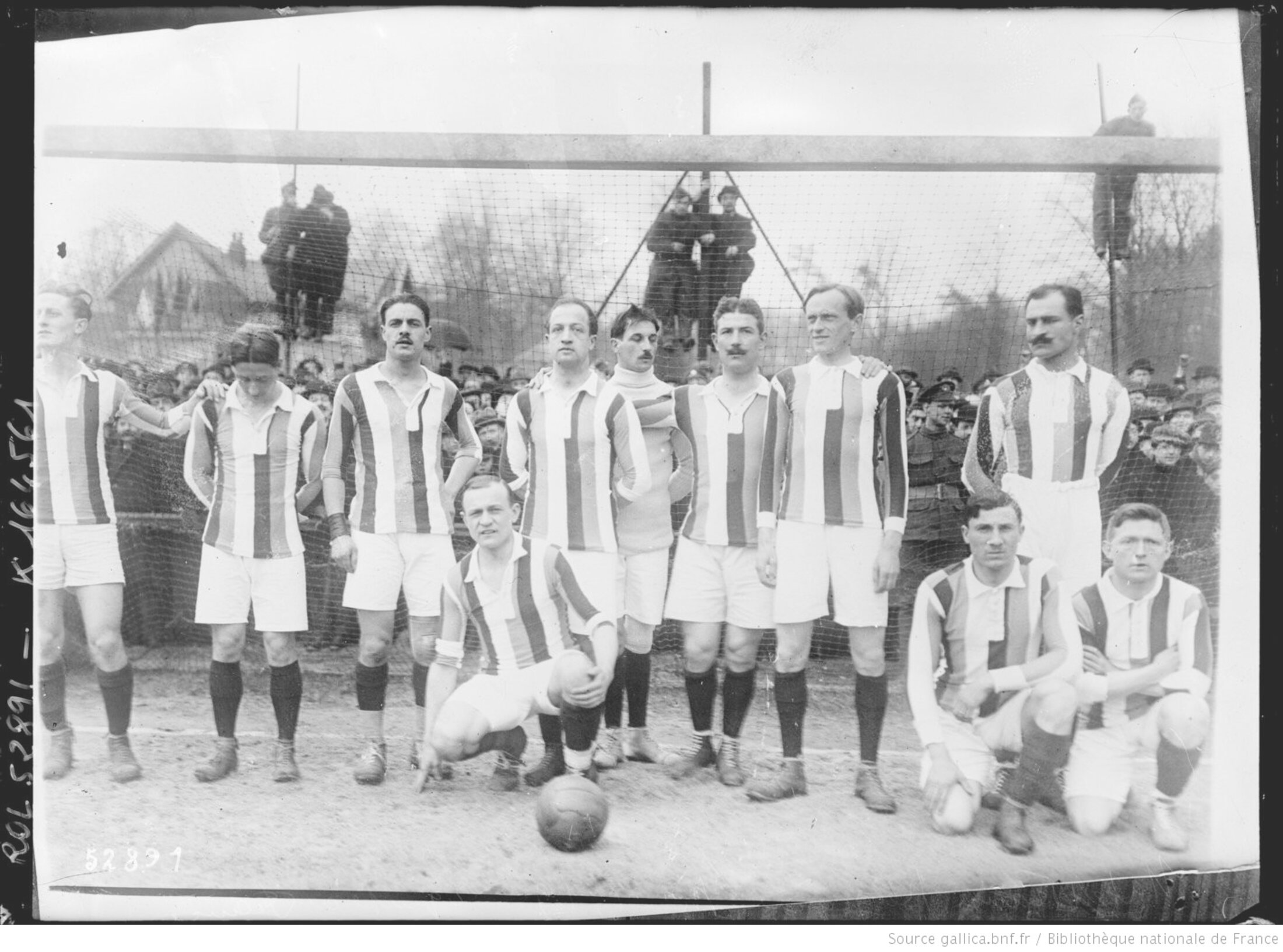

Agrandissement : Illustration 1

Malgré toutes les bonnes volontés et ce premier match d'après-guerre, l’Équipe de France accuse un retard certain dans son développement. En 1920, et avec six matchs disputés, le bilan se révèle mitigé : trois victoires pour autant de défaites. Ces dernières sont d’ailleurs particulièrement cinglantes : 9 buts à 4 le 18 janvier contre l’Italie, puis une défaite 5-0 face à l’Angleterre le 5 avril, et enfin 4-1 contre la Tchécoslovaquie le 31 août. L’année suivante débute d'ailleurs par deux nouvelles défaites, face à l’Irlande et l’Italie.

L’un des grands titres sportifs de l’époque, Le Miroir des sports, s’alarme du niveau de cette équipe, après la défaite contre l’Italie le 21 février 1921 : « Alors que le rugby signale ses progrès par des succès répétés, le football semble rester sédentaire et ne progresse que d’une manière insensible » (3). Le constat est sans appel et violent. Dans la même année, après deux premières défaites, la France s’incline de nouveau, cette fois-ci devant la Belgique. Cette morosité ambiante et ces piètres résultats précèdent pourtant le premier grand succès du football français.

Le 5 mai 1921, la France affronte l’Angleterre et l’emporte sur le score de deux buts à un. Après sept rencontres, toutes perdues, la sélection française s’imposait enfin contre sa voisine d’outre-manche. La date de cette victoire coïncide jour pour jour au centenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Tout un symbole (4). Cette fois, Le Miroir des sports ne boude pas son plaisir et évoque « la splendide victoire de la France sur l’Angleterre » tout en soulignant « les clameurs qui accompagnèrent ou qui suivirent immédiatement la réussite des deux buts de Devaquez et Boyer » (5).

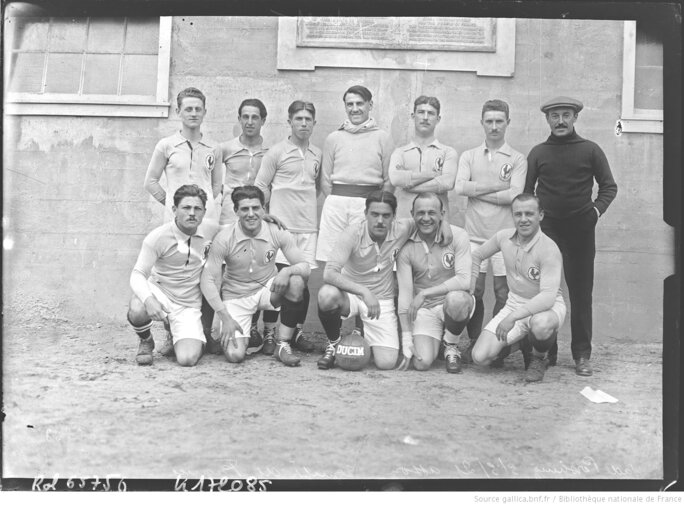

Agrandissement : Illustration 2

Cependant, ce succès de prestige ne peut effacer toutes les limites qui sont celles de l’Équipe de France des années 1920. Une autre terrible défaite, en 1929 face à l’Espagne, les souligne cruellement. Le 14 avril à Saragosse, les Français s’inclinent lourdement sur le score de 8 buts à 1. Sur place et face à la répétition des déconvenues, l’envoyé spécial du Miroir des sports écrit alors que l’« histoire est un perpétuel recommencement » (6). Au cours du match, le grand gardien espagnol, Ricardo Zamora, observait tranquillement son compère d’attaque, Gaspar Rubio, inscrire un quadruplé.

Il est à noter que cet « envoyé spécial » n’est autre que Gabriel Hanot. Celui qui fut le premier capitaine d’après-guerre de la sélection commente les déboires de cette dernière dix ans plus tard. Cette reconversion souligne indirectement le statut de joueurs qui demeurent officiellement amateurs, mais également la porosité ente deux mondes, sportif et médiatique. Spécialement à l’orée de cette nouvelle décennie, la professionnalisation du football français est plus que jamais discutée.

L’avènement de la Coupe du monde

L’année 1930 est celle de la première Coupe du monde. Le football, notamment via l’influence des empires coloniaux européens, s’est répandu sur l’ensemble de la planète. Ce sport devient une culture de masse et la question du professionnalisme des joueurs s’impose. Ce nouveau statut ne relevait pas du simple cadre juridique. Le questionnement était aussi philosophique et social. Quelle dimension donner au sport ? La professionnalisation ne serait-elle pas un dévoiement des fonctions « naturelles » de la pratique sportive ?

En Angleterre, terre de naissance du football « moderne », ces questions apparaissent dès la fin du XIXème siècle. Sur le continent, le mouvement est plus tardif. L’historien Paul Dietschy rapporte que cette thématique est soulevée en février 1917, en Espagne, par le périodique Madrid Sport (7). En ce qui concerne l’instauration officielle du professionnalisme l’Europe de l’Est est bien plus rapide que celle de l’Ouest. Dès 1924, la capitale autrichienne, Vienne, met en place un premier championnat professionnel, à travers deux divisions et le concours de 23 clubs.

En France, le processus s’enclenche dans le milieu des années 1920, à travers l’instauration de licences. Ces dernières entendaient lutter contre l’attractivité des grands clubs. En instituant ces premiers statuts, la FFFA souhaitait conserver l’égalité et l’équité sportive.

Dans les années 1930, le professionnalisme gagne également l’Amérique du Sud. Peu à peu, ces débats internes aux fédérations s’imposent aux instances internationales. Plusieurs dirigeants, tels Jules Rimet (président de la Fédération internationale de football association – FIFA – de 1921 à 1954), voyaient le professionnalisme comme un mal nécessaire. Après le succès du tournoi olympique de 1924 et face au développement financier du football, la FIFA étudie la création de son propre championnat.

Les 17 et 18 mai 1929, le Congrès de la FIFA attribuait à la fédération uruguayenne la responsabilité d’organiser la première Coupe du monde de football (8). Par ce choix, l’instance mondiale souhaitait respecter les forces traversant ce sport et éviter l’européocentrisme. Surtout, la fédération uruguayenne se montre prête à en assumer les coûts. Si ce premier mondial est entré dans la postérité, durant l’été 1930, la presse française ne s’empare pas complètement de l’évènement et la compétition ne transcende pas les foules.

L’Équipe de France est une des quatre participantes européennes, en compagnie de la Belgique, de la Roumanie et de la Yougoslavie. La compétition mobilise durant plusieurs semaines les joueurs français et ceux-ci, pour la première fois, se réunissent en amont. En effet, la sélection convient d’effectuer ce que l’on a commune d’appeler aujourd’hui un « stage de préparation ». Cependant, dans un souci de temps, celui-ci s’organise sur le paquebot qui transporte les joueurs à Montevideo. Autre temps, autres méthodes : certains joueurs ne peuvent honorer leur sélection car n’ayant pu se libérer de leurs obligations professionnelles. Alexis Thépot, alors gardien du Red Star, obtient un congé de deux mois sans solde auprès de l’administration des douanes. Gaston Barreau, ancien international et manager technique de l’équipe, retenu par ses activités à l’Académie de musique, ne peut quant à lui embarquer pour l’Uruguay.

Le contexte, notamment économique car marqué par le krach de 1929, pousse nombre de sélections à décliner l’invitation au tournoi. C’est le cas de grandes nations européennes de football comme l’Italie et l’Angleterre. Finalement, sous l’impulsion de Jules Rimet, la France, ainsi que les trois autres pays précédemment cités, acceptent de participer et d'assumer les frais nécessaires.

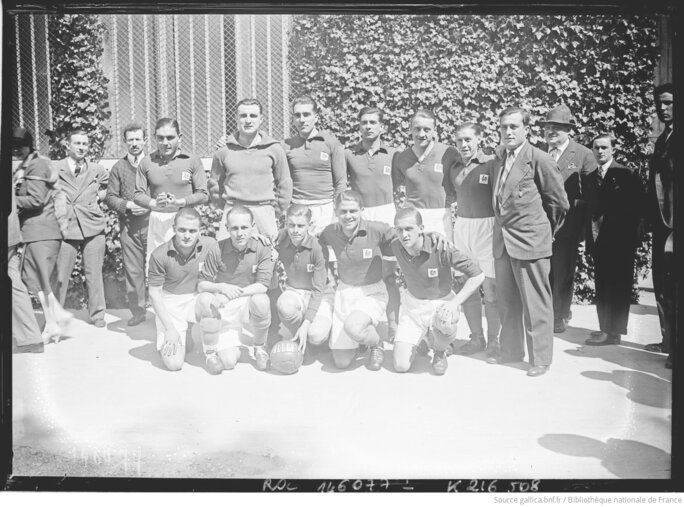

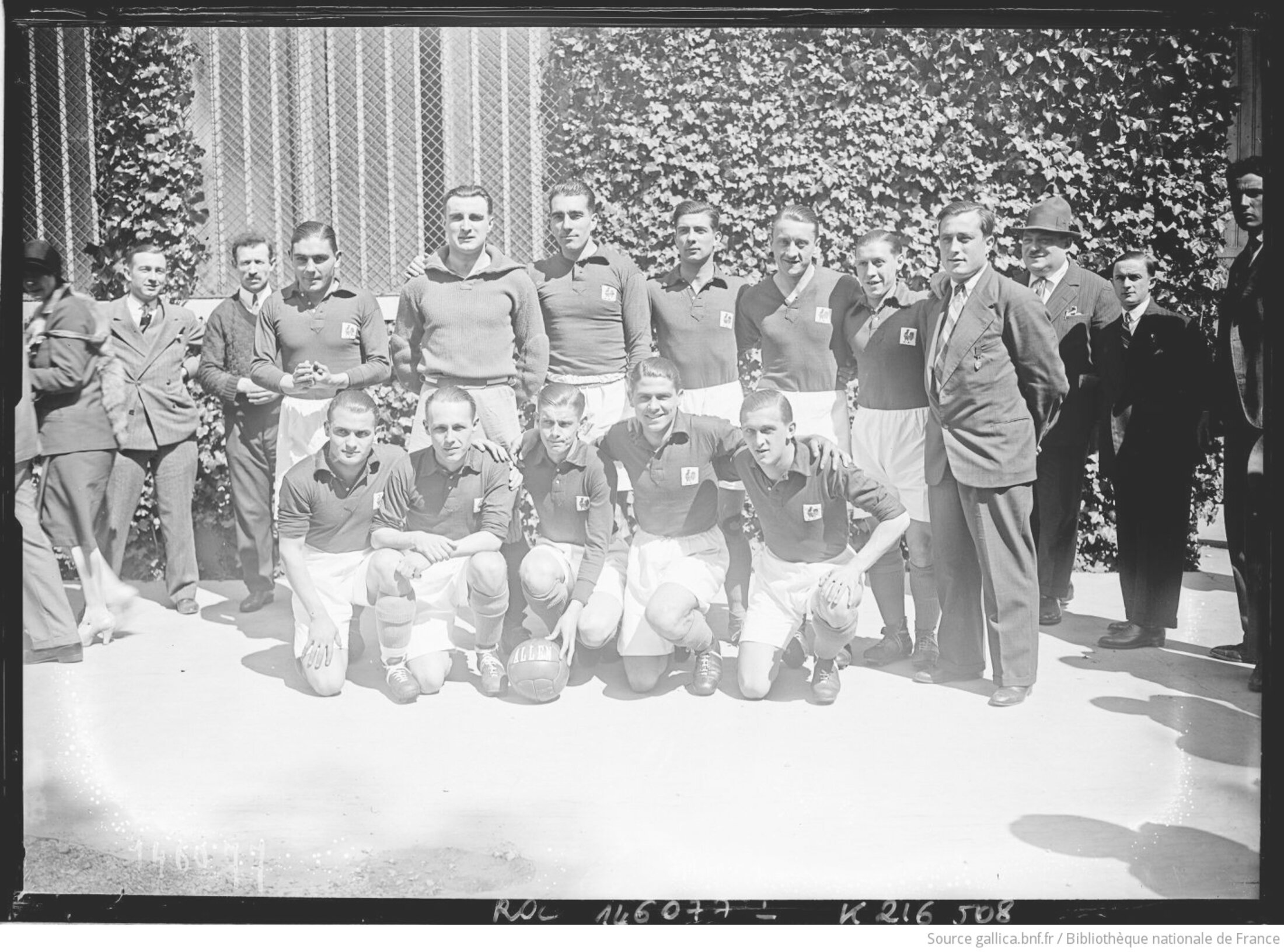

Agrandissement : Illustration 3

C’est ainsi que les joueurs français s’embarquent pour l’Uruguay et pour un tournoi dans lequel l’Amérique du Sud est majoritairement représentée. Tout d’abord le pays organisateur, double tenant du titre olympique, mais aussi le Brésil, le Pérou ou encore le Paraguay. Il est à noter que l’Amérique (du Nord et du Sud) et l’Europe sont les deux seuls continents représentés.

Au premier tour, la France est dans le groupe du Mexique, de l’Argentine et du Chili. Les Français ne se contentent pas de la simple figuration, bien au contraire. Pour leur premier match, ils s’imposent sur le score de 4 buts à 1 face aux Mexicains. Lucien Laurent, en marquant à la 19ème minute, devient le premier buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Il est rejoint par deux coéquipiers : Marcel Langiller et André Maschinot, auteur d’un doublé.

Par la suite, la France est malchanceuse. Alors qu’elle n’est menée que d’un but par les Argentins, l’arbitre de la rencontre siffle la fin du match. Pourtant, celui-ci ne devait se terminer que six minutes plus tard. La pelouse est envahie par les spectateurs mécontents et l’arbitre décide de revenir sur sa décision. Alors que certains joueurs terminaient de se doucher, la partie doit reprendre. Malgré ces péripéties, les Français ne déméritent pas et sont proches d’égaliser par l’intermédiaire d’Edmond Delfour. Ils s’inclinent finalement sur le score d’un but à zéro.

Pour leur troisième et dernière rencontre, les Français s’inclinent une nouvelle fois face au Chili. Cependant, Alexis Thépot, blessé lors de la première rencontre, arrête un penalty chilien. Pour l’ensemble de son oeuvre, le gardien audonien est désigné comme l’un des meilleurs de la compétition. Les Français, après une longue période emplie de difficultés, obtiennent leurs premières lettres de noblesse footballistiques en terres uruguayennes.

En 1930, la sélection nationale française achève un premier cycle de son histoire. Après les premières appréhensions et difficultés des années 1900 et 1910, les années 1920 laissent place aux doutes et à de nombreuses déconvenues. Néanmoins, la première Coupe du monde fut un tournant important, tant sur le plan symbolique que sportif. Les prouesses sud-américaines et l’instauration officielle du professionnalisme, deux ans plus tard, sont le signe d’une nouvelle ère pour le football français et son équipe nationale.

(1) : Gil Bellis, Jean-François Léger, Alain Parant, La guerre de 1914-1918 : un cataclysme démographique. Effets immédiats et conséquences à long terme de la guerre de 1914-1918 sur la démographie française. Espace Populations Sociétés, 2022, Crises, dynamiques démographiques et peuplement, 2022/2-3.

(2) : François da Rocha Carneiro, « Reprendre le match : reconstruction sportive et administration du football français en 1919 », Historiens et géographes, n°448, 2019.

(3) : « Le match international de football France-Italie », Le Miroir des sports, 24 février 1921 | Gallica – Bibliothèque nationale de France

(4) : Lucas Alves Murillo, « France-Angleterre 1921 : le match du centenaire de la mort de Napoléon », RetroNews, 29 mai 2021.

(5) : « La splendide victoire, en football, de la France sur l’Angleterre », Le Miroir des sports, 12 mai 1921 | Gallica – Bibliothèque nationale de France

(6) : « La désastreuse partie de Saragosse », Le Miroir des sports, 16 avril 1929 | Gallica – Bibliothèque nationale de France

(7) : Paul Dietschy, Histoire du football, Perrin, 2010.

(8) : Paul Dietschy, Histoire du football, Perrin, 2010.