Le 11 septembre 1983, une alliance du Front national, emmené par Jean-Pierre Stirbois, et du RPR, le parti de Jacques Chirac, conquiert la municipalité de Dreux, sous-préfecture d’Eure-et-Loir, en battant la liste de gauche de la maire sortante, la socialiste Françoise Gaspard. Cet événement d’il y a quarante-et-un ans anticipait l’alliance nouée, pour ces législatives, par le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella avec le parti de droite issu du gaullisme, en la personne du toujours président de LR, Éric Ciotti.

Cette élection locale fut la première étape franchie par l’extrême droite dans sa marche vers le pouvoir. L’année suivante, aux élections européennes de 1984, la liste de Jean-Marie Le Pen recueillait plus de deux millions de voix. J’ai alors publié, avec Alain Rollat, L’effet Le Pen, dont le dernier chapitre, « Le lit du racisme », commence par la reprise d’un article paru, le 10 septembre 1983, dans Le Monde, à la veille de l’élection de Dreux. Il dénonçait, déjà, combien l’obsession de l’immigration, érigée à droite mais aussi à gauche comme un « problème », faisait le jeu et le lit de l’extrême droite.

Le relire aujourd’hui, c’est prendre la mesure des batailles perdues, du terrain cédé, des digues rompues. Avec ce ton réservé qui a fait le style du Monde, ses titre et sous-titre en résumaient la mise en garde dont il me faut bien reconnaître, quatre décennies plus tard, qu’elle fut sans effet : « L’extrême droite a fait de l’immigration sa cible. Il serait dangereux de laisser le champ libre à la logique du bouc émissaire ». À la veille du second tour d’élections législatives qui peuvent amener l’extrême droite au pouvoir, je republie ci-dessous l’intégralité de cet article dont le propos est, hélas, plus que jamais actuel.

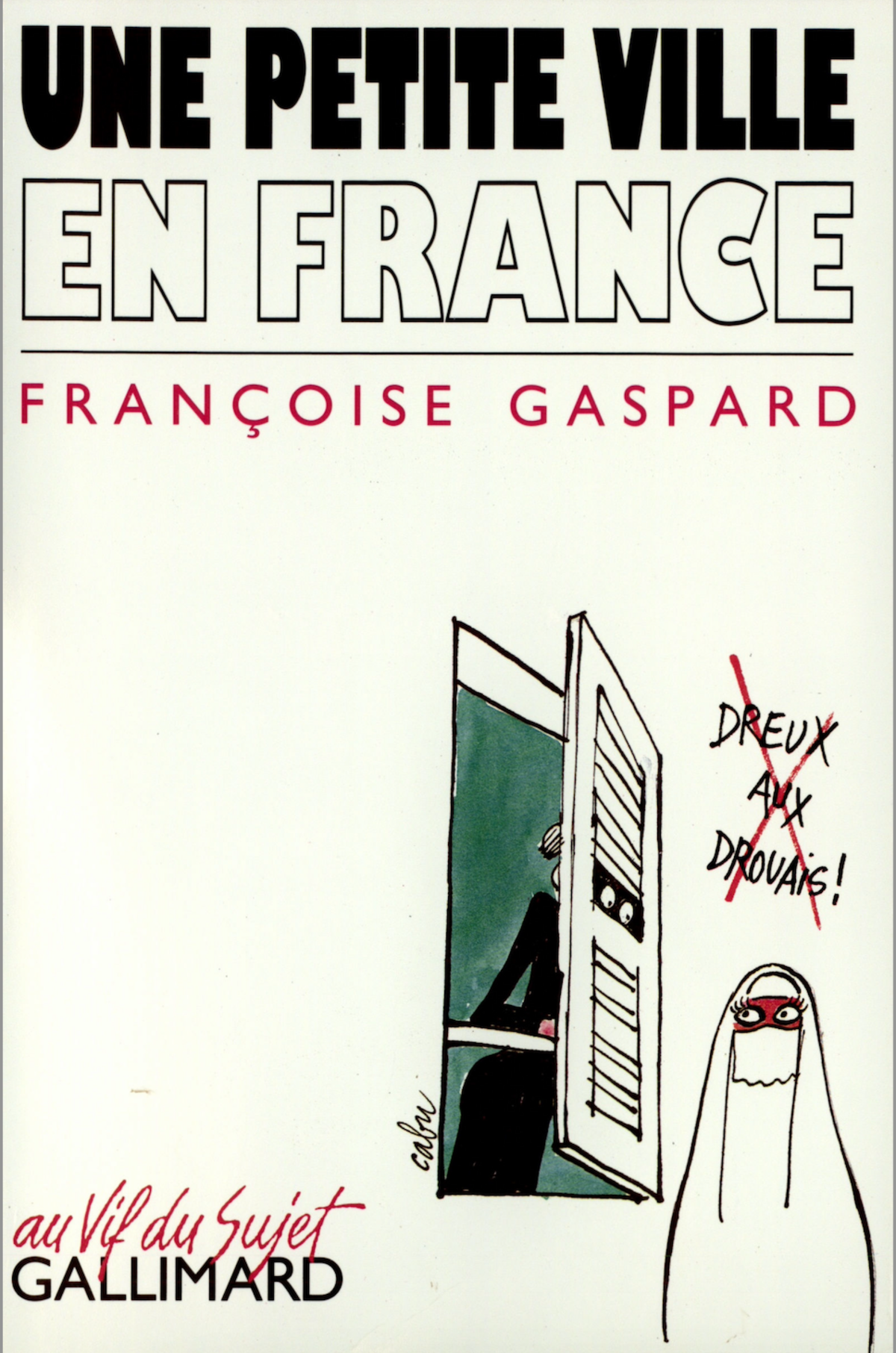

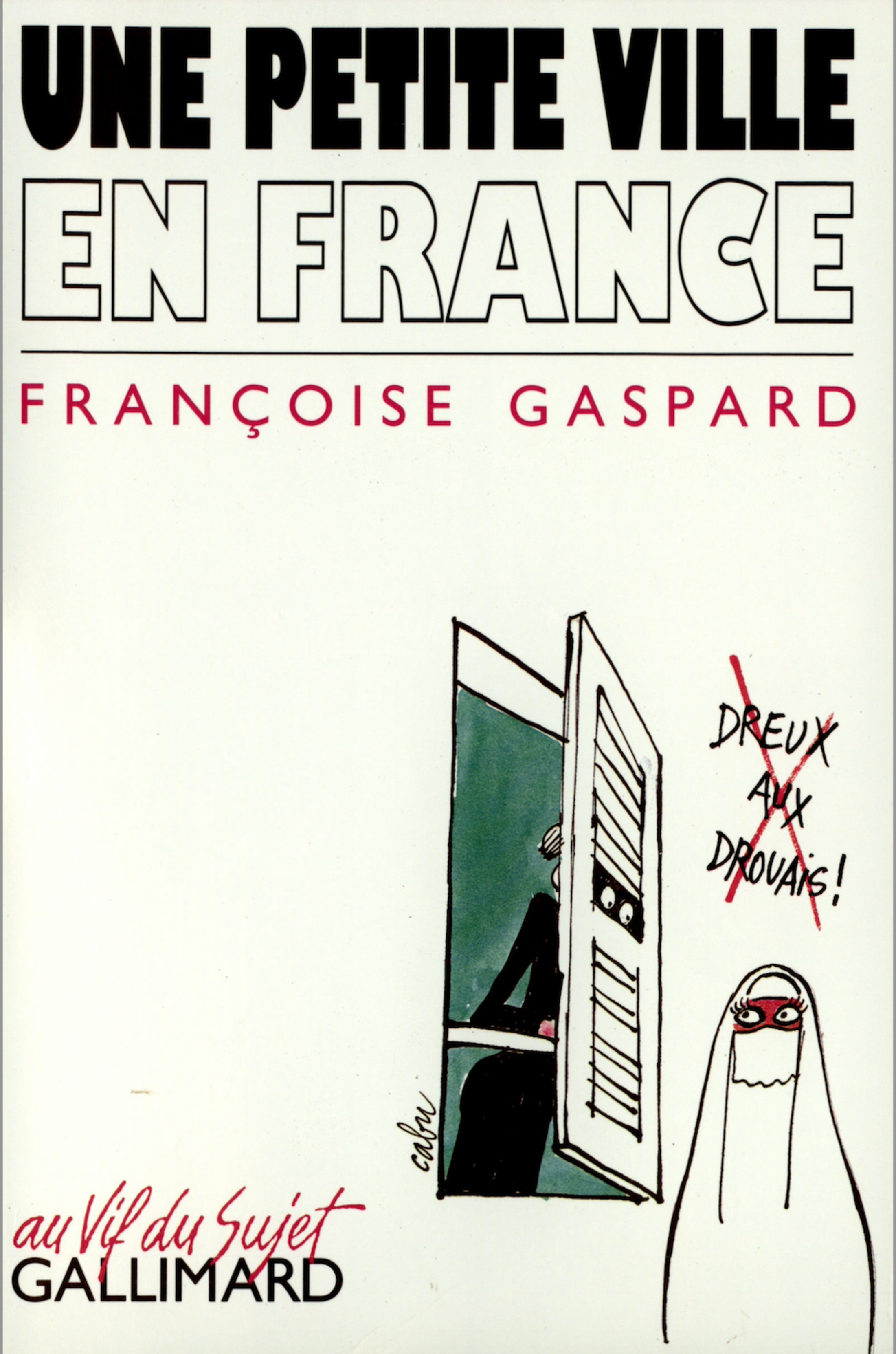

Agrandissement : Illustration 1

Car ce souvenir ancien rappelle que nous sommes bien en présence d’une histoire spécifiquement française (lire aussi cette tribune du philosophe Michaël Fœssel). Le paysage géopolitique de 1983 différant amplement de celui d’aujourd’hui, il est impossible de la noyer dans des généralités sur la montée de nationalismes en Europe, comme on l’a fait si souvent pour relativiser l’ascension du RN et ne pas prendre conscience de sa possible arrivée au pouvoir. Ce fut d’ailleurs le propos de l’essai que Françoise Gaspard, l’ex-maire de Dreux devenue sociologue, a consacré à ce premier fief électoral de l’extrême droite.

Une petite ville en France est paru en 1990 dans une collection que je dirigeais alors chez Gallimard. Voici ce que j’avais rédigé en quatrième de couverture pour le présenter : « Au terme de cette recherche à la première personne, Dreux apparaît davantage exemplaire que singulière : un résumé de la crise de la société française en cette fin de siècle. Ce retour à Dreux est donc un voyage en France, la quête d’une thérapie adaptée pour un pays malade. Ailleurs en Europe l’extrême droite demeure marginale. Pourquoi la France témoigne-t-elle, collectivement, de son impuissance à isoler le Front national ? Sans doute parce que l’œuvre républicaine est restée inachevée, laissée en jachère par une gauche trop oublieuse de son identité, de sa mémoire et de ses utopies. »

Voici donc mon article paru dans Le Monde du 10 septembre 1983 :

Le Pen est en train de gagner. Là où on ne l’attend pas. Ni dans les urnes, bien que, grâce à Dreux, son mouvement sache désormais se montrer indispensable à une opposition peu scrupuleuse. Ni dans les sondages, où pourtant, l’effet médiatique aidant, il ne saurait tarder à trouver place. Non, plus discrètement, l’extrême droite progresse dans les têtes. Dans les manières de penser, comme en témoignent les raisonnements et les commentaires suscités par sa campagne contre l’immigration. Et, paradoxalement, parmi ceux-là mêmes qui veillent à se démarquer de ses « excès » et de ses « outrances », puisqu’il ne s’agirait que de cela.

On l’entend depuis dimanche : si « cela » a payé, c’est qu’il y a « problème ». Et ce problème ne serait autre que celui-là même brandi et exploité par M. Le Pen et ses amis : les immigrés. En d’autres termes : les succès du Front national seraient d’abord imputables à ce qu’il dénonce, cette immigration « incontrôlée », « anarchique », « clandestine », « sauvage », « proliférante », « criminogène », au choix des expressions en vogue. Là serait l’urgence, bien plutôt que dans les dérapages sémantiques, les ratonnades plus fréquentes ou la chasse d’été aux jeunes Arabes des cours de HLM., qui seraient autant d’anecdotes, de caricatures ou d’épouvantails désignés par une bonne conscience humanitaire afin d’échapper au « vrai problème » : l’immigration.

Une dérobade que, selon son habitude, M. Michel Poniatowski a su dévoiler, déclarant mercredi, à propos de Dreux : « Il faut voter contre les fascistes de gauche. » Renversement d’invective semblable à celui par lequel M. Le Pen – plus insidieusement – courtise les esprits : moins d’étrangers, et le salut, économique, social, moral, de la France est à notre portée. Rien de raciste, non, une simple affirmation de bon sens.

« Bon sens » partagé. Selon Le Figaro par exemple, l’élection de Dreux dévoile d’abord la « peur des faits » devant la question de l’immigration, c’est-à-dire les « réels problèmes d’assimilation des communautés étrangères » et l’« anarchie de l’immigration ». Il suffît donc de se convaincre qu’« il n’y a pas “menace fasciste” mais trouble et exaspération face à un problème que le pouvoir socialiste s’est longuement refusé à considérer ». De savoir que Mme Veil, qui appelle à l’abstention à Dreux, « fait, selon Le Quotidien de Paris, trop de morale et pas assez de politique ». De comprendre aussi qu’il serait malséant de condamner une alliance avec le Front national, bien peu de choses en effet comparé à « cette alliance immorale, dangereuse, contre nature » qui lie socialistes et communistes. Bref de savoir que la faute incombe d’abord à ce pouvoir qui a fait croire que « ceux qui posaient le problème de l’immigration étaient d’affreux racistes », alors que cela « ne veut rien dire, sinon à prendre l’effet pour la cause ».

L’effet, croit-on comprendre : l’extrême droite ; la cause : les immigrés. Ce que M. Bernard Pons (RPR) traduit en insistant sur « les sentiments d’exaspération et d’inquiétude » qui se manifestent face au « laisser-aller des pouvoirs publics » envers l’immigration, état d’esprit qui aurait nourri le succès électoral du Front national. En clair : M. Le Pen n’est peut-être pas toujours recommandable, mais il n’a pas tort.

Discours de droite ? Ce serait trop simple. Car il est aussi, à gauche, à partir de présupposés opposés – la crainte de M. Le Pen, du fascisme et du racisme – des raisonnements à la logique similaire. N’entend-on pas certains membres de cabinets ministériels tirer argument de cette montée de l’intolérance pour soutenir et revendiquer une politique plus ferme, plus autoritaire, à l’égard de l’immigration ? N’est-ce pas l’ambiguïté de l’accueil réservé à ce conseil des ministres qui, la semaine même de l’élection drouaise, décidait des mesures sur les immigrés ? La « petite phrase » sévère de M. Mitterrand – « Il faut renvoyer les immigrés clandestins » - n’aura-t-elle pas éclipsé, dans les esprits, les discours sur l’insertion et les conditions de vie ? Le vocabulaire a son importance : on ne « renvoie » que les mauvais élèves. À qui profite, au bout du compte, cette focalisation sur une seule exigence, répressive ? Et M. Chirac, qui dénonça en juillet la « prolifération » – le vocabulaire, toujours – des clandestins, peut confier alors benoîtement : « Je ne critique pas des mesures que j’applique moi-même à Paris. »

Le raisonnement est vicié dès qu’il semble faire de l’étranger le coupable, dès qu’il renvoie la responsabilité de « vrais problèmes » sociaux, économiques, culturels à leurs premiers acteurs qui en sont d’abord les victimes. Tel est le poison distillé : la mécanique irrationnelle du racisme a toujours tendu à renverser les responsabilités, à « projeter le bourreau dans la victime », ainsi que le résume une étude récente sur le discours antisémite. C’est sur ce chemin qu’avancent les idées de M. Le Pen. Un peu comme si, bien que comparaison ne soit pas raison, l’on avait dit, en 1930, que la progression du nazisme était imputable à un « vrai problème » : les juifs. Les juifs et non la crise, le désarroi, la lâcheté.

Car des « problèmes », il y en a évidemment. De cohabitation, d’incompréhension et de misère, de violence latente et de délinquance, de règles de vie commune... Mais ce sont tout autant les nôtres, ceux d’un pays qui oublie que dix-huit millions de ses citoyens sont descendants d’immigrants à la première, deuxième ou troisième génération, ceux d’une société qui, face à une immigration spécifique qu’elle a suscitée, notamment la maghrébine, doit s’inventer une nouvelle unité capable d’intégrer la diversité.

Des problèmes, oui, mais que l’on ne fera qu’aggraver ou pervertir en laissant croire qu’un sévère contrôle aux frontières et une incitation au départ en tiennent la clef, ou qu’ils sont tels que les posent l’« idéologie sécuritaire » spontanée, les peurs et les rancœurs souterraines. Le passé comme le présent nous l’enseignent pourtant.

En 1931, avec deux millions sept cent mille étrangers (6,6 % de la population totale), la France est le premier pays d’immigration d’Europe. Les passions xénophobes se déchaînent : « À la porte, les juifs, les salauds qui exploitent les travailleurs ! », clame une affiche électorale de 1936. Or, que font les gouvernants, la crise économique aidant ? À l’exception de tentatives avortées sous le Front populaire, ils appellent à refermer les frontières et à diminuer le nombre de travailleurs étrangers. On ne sache pas que ce « réalisme » ait suffi à enrayer le racisme français qui s’épanouit sous l’Occupation. Ne lui a-t-il pas, au contraire, laissé le champ libre ?

Quant au présent, que de faits tus par les politiques, pourtant éclairants sur la réalité d’une immigration qui, quelles que soient les divergences statistiques, est, depuis le début des années 70, la plus importante qu’ait connue notre pays ! Sait-on qu’une voiture sur quatre et un kilomètre d’autoroute sur trois sont réalisés par des immigrés ? Que l’« arrêt temporaire » de l’immigration décrétée en juillet 1974 n’a eu aucune incidence sur la hausse continue du chômage ? Que, victimes de 20 % des accidents du travail, supportant un risque deux fois et demie plus grand que les autres salariés, les travailleurs immigrés sont moins hospitalisés que les autres catégories sociales et plus nombreux que les Français à ne pas demander le bénéfice de pensions pour lesquelles ils ont cotisé ? Sait-on que les trois quarts des logements insalubres encore utilisés sont occupés par des étrangers et que 20% des enfants d’immigrés quittent l’école française sans savoir lire ou écrire ? Et enfin, que la délinquance des étrangers (14,55% des délits et crimes, mais 7,4% seulement des condamnés aux assises pour crimes), plus importante, relativement à leur population, que celle des Français, se nourrit d’abord de leur misère : à âge égal et à condition sociale équivalente, la petite délinquance n’est pas plus forte chez les immigrés que chez les Français.

Pourquoi ne le dit-on pas haut et fort ? Pourquoi aucune autorité politique n’assène-t-elle, depuis dimanche, que « l’avenir ne peut s’envisager sans les quatre millions d’étrangers [qui] ont contribué à construire la France » ? (1). Pourquoi laisse-t-on le champ libre à la logique du bouc émissaire ? Car, sans y prendre garde, des logiques « réalistes » nourrissent l’irrationnel.

(1) La citation comme les faits rapportés sont extraits d’une brochure éditée en janvier 1983 par le secrétariat d’État aux immigrés mais non diffusée dans un premier temps.