« Carte » nous vient du latin charta (qui a donné charte), lui-même tiré du grec khartês, mot que l’on employait pour désigner un rouleau de papyrus. Déroulons encore un peu son histoire : le papyrus, confectionné à partir d’une plante de laquelle il tient son nom, a été détrôné par le parchemin, plus commode d’utilisation. Parchemin qui, progrès oblige, a dû céder la place au papier, papier qui tire son nom du mot… papyrus. C’est amusant.

On appelle carte un support en papier porteur d’inscriptions, dont la forme conventionnelle est rectangulaire. Si les cartes administratives me laissent de marbre, il en est d’autres, en revanche, qui ne manquent pas de m’intriguer. À commencer par les cartes à jouer.

« Je suis l’as de trèfle qui pique ton cœur, Caro » chantait MC Solaar[1]. Ce refrain entêtant condense l’intensité dramatique de la chanson. C’est précisément de cela qu’il s’agit, en particulier au cinéma : les parties de cartes portent le suspense à son comble. Black jack, belote ou poker, même combat. Les personnages retiennent leur souffle. Ils se regardent en chiens de faïence. Au moment où ils abattront leurs cartes, il y aura des insultes, un triomphe, des coups de revolver, la prise de conscience dévastatrice que tout est perdu… Tu me fends le cœur ! Car le jeu de cartes est la métaphore par excellence de la vie, dans la mesure où il combine la stratégie et le hasard, le calcul et la surprise, la défaite et la victoire. Cette métaphore persiste dans des expressions très communes : brouiller les cartes, jouer cartes sur table. Quant au château de cartes, il symbolise bien l’équilibre précaire de nos vies, qu’un coup de vent peut balayer en un claquement de doigts.

De là à attribuer un pouvoir magique aux cartes, il n’y avait qu’un pas. L’être humain, friand de divination depuis des temps ancestraux, l’a franchi en inventant la cartomancie. Citons à ce sujet Eliphas Lévi, grande figure de l’occultisme au XIXe siècle, qui associa aux cartes de tarot les lettres de l’alphabet hébreu, développant ainsi les fondements modernes du tarot divinatoire. Tous les ingrédients étaient réunis : mystère, religion, alchimie, prophétie. C’est évidemment alléchant. Avez-vous retourné l’Impératrice ? Le Hiérophante[2] ? La Roue de la Fortune ? Là encore, on retient son souffle… Quelle puissance évocatoire ! Que l’on croie au pouvoir oraculaire des cartes n’est pas vraiment la question. Il y a quelque chose à retirer de cet art, puisque de toute évidence c’en est un : la variété des jeux en témoigne, de même que l’esthétique des illustrations. Le tarot divinatoire apparaît alors comme une grille de lecture pour tenter d’y voir plus clair dans le chaos de nos vies. On va se faire tirer les cartes comme on va consulter un psy ou un référent religieux, comme on va boire un verre avec un ami. Ce qui me retient, dans la cartomancie, c’est que le jeu de cartes cesse d’être une métaphore de la vie. Imaginons : vous vous faites tirer les cartes. Que vous y croyiez ou non importe peu. La carte révélée va avoir un effet sur vous, sur votre réflexion. Elle va jouer. Soudain, l’analogie s’annule : la carte ne représente plus la vie, elle en infléchit le cours.

Les cartes postales sont tout aussi chargées de sens. Si l’usage que nous faisons de nos téléphones tend à les rendre désuètes, il y a tout de même une contrepartie. Lorsque je reçois une carte postale plutôt qu’un MMS, la satisfaction est plus profonde. Quelqu’un a pris du temps pour moi. On rôde autour des présentoirs, on se laisse aller d’image en image. Tiens, celle-ci va lui plaire. On s’installe à une terrasse de café, un grand crème s’il vous plait. Stylo en main, on retrouve les vieilles formules qui ne survivent que sur ces rectangles de papier, on inscrit une date, un lieu… Puis on appose un timbre, en essayant de le coller bien droit… Raté. Glissée dans la fente d’une boîte jaune, la carte poursuit son périple. Elle passera de main en main, sillonnera les routes ou fendra les airs, parcourant réellement la distance qui la sépare de sa destination. Même si ses mots sont banals, on a beau temps, on se repose ou son image grossière, la carte postale traduit un souci de l’autre. Elle contient toujours une petite déclaration cachée. Aussi, quelle tristesse d’apprendre que la Poste va retirer du territoire une grande partie de ses boîtes aux lettres dans les années à venir[3]. Le charme de la carte postale est bien peu de choses face au monstre numérique qui domine maintenant nos échanges. Et puis les coupes budgétaires, les économies, le profit, toujours.

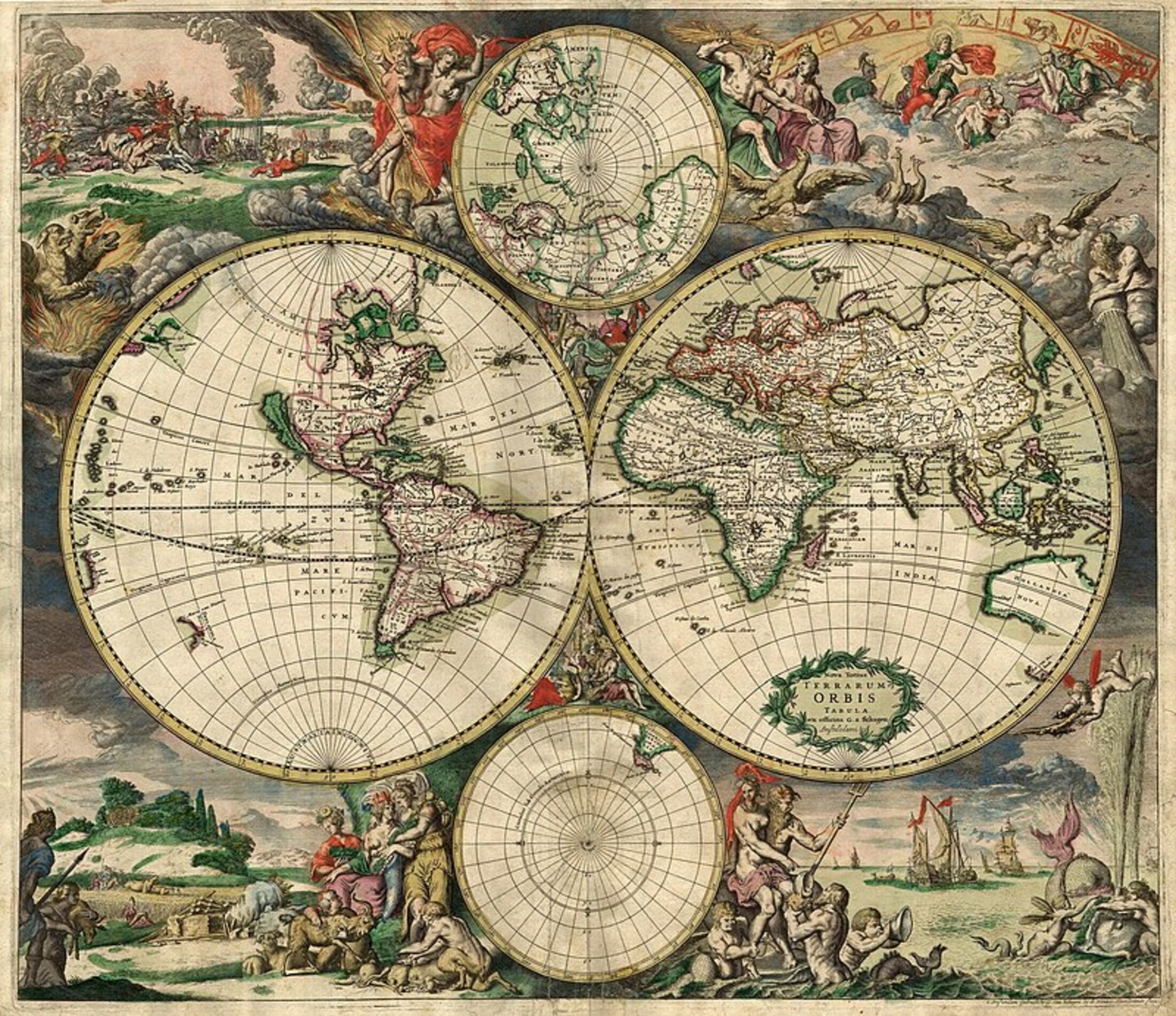

Les cartes voyagent. Elles nous permettent aussi de voyager, de découvrir le monde. Elles nous aident à nous le représenter. Les grands explorateurs nous ont légué des mappemondes affinées et corrigées au fil des siècles. Des milliers de kilomètres, des reliefs inaccessibles mis à plat sur un bout de papier. Les cités mythiques deviennent des points, les océans des taches bleues que l’on pourrait enclore dans sa main. La carte géographique met le monde à notre échelle : elle nous permet de le comprendre. Qui a une carte en poche sait toujours où il (en) est. À condition de savoir la lire toutefois, car si l’on confond sa droite et sa gauche ainsi que le nord et le sud, la moindre balade peut se transformer en odyssée (n’oublions pas que selon comme on est tourné, ça change tout !).

Agrandissement : Illustration 2

C’est un plaisir par beaucoup partagé : déplier une carte IGN et l’étudier. On se repère, à l’aide de son index qui glisse sur le papier. On regarde le trajet déjà parcouru, on jauge celui qu’il nous reste à effectuer. Combien de temps pour parvenir à destination ? Ce faisant, notre esprit fait des allers-retours entre le paysage réel et le paysage représenté. Carte en main, nous repoussons l’idée de l’infini : nous avons le contrôle, puisque nous savons où aller. Après des heures de marche, la traversée d’un pierrier ou d’un col, la satisfaction est immense : le refuge dessiné sur la carte se matérialise enfin devant nos yeux. Nous y sommes arrivés.

L’image satellite a révolutionné notre conception du monde. Il suffit d’activer le GPS et nous apparaissons sur une carte qui ne nous donne plus rien à décrypter. Google Maps is guiding you. Oh oui c’est pratique. C’est aussi débilitant. Combien de savoir-faire élémentaires allons-nous encore laisser sur le bord de la route ? Les cartes immatérielles des géants de la Tech dominent. Google donne arbitrairement des noms aux lieux que l’on habite, noms aussitôt repris par les agences immobilières, les entrepreneurs, les livreurs[4]… C’est dire l’hégémonie de l’entreprise. Tout est connu, tout. Adieu Atlantide, monstre du Loch Ness et Sélénites ! On peut s’en morfondre, c’est bien légitime. Quand l’inconnu déserte, c’est aussi la poésie qui se fait la malle.

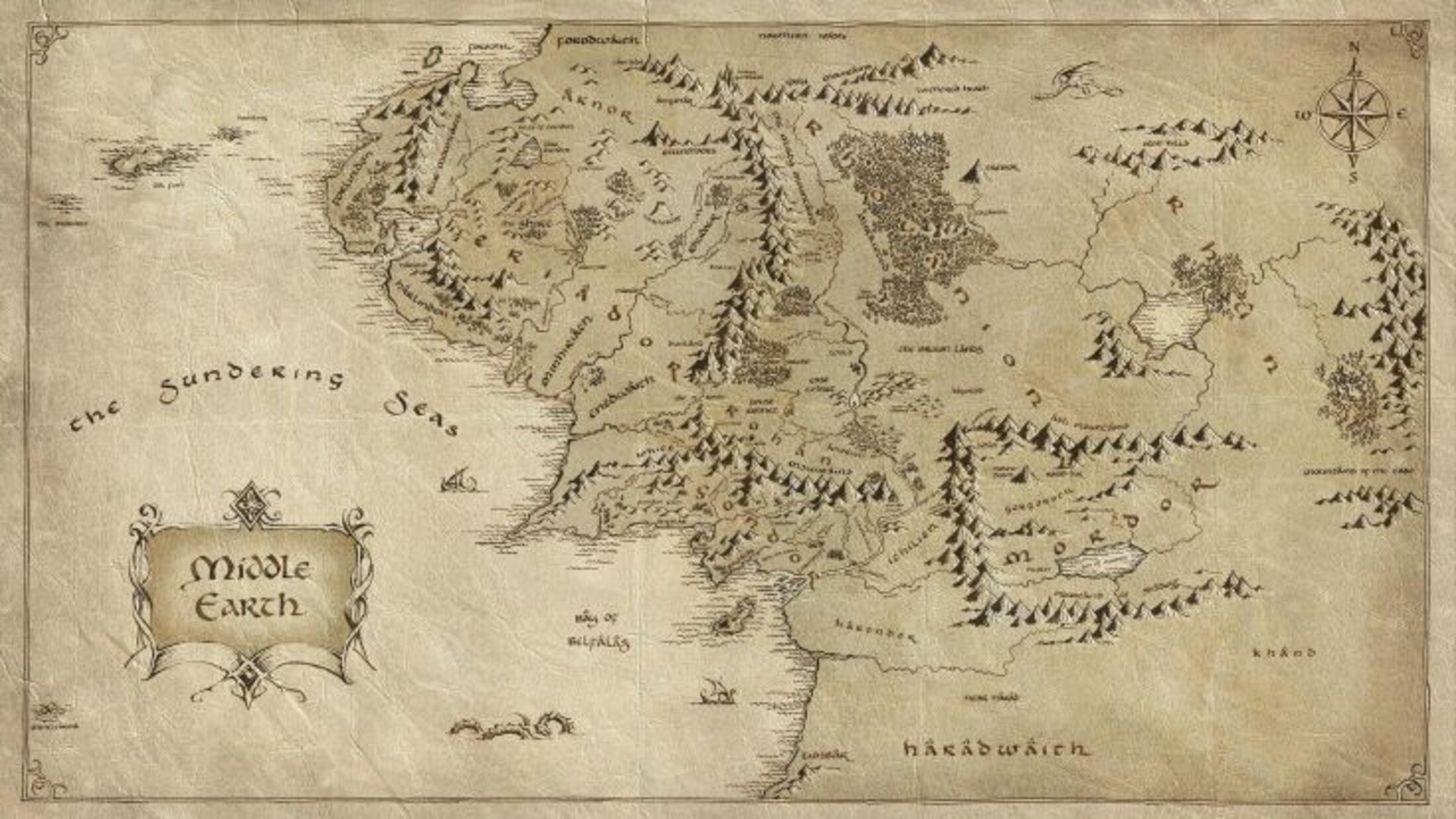

Mais trève de pessimisme, si, il reste des territoires à découvrir ! En effet, plus notre connaissance de la Terre s’est affinée, plus les mondes imaginaires se sont développés. Il y a eu la Terre du Milieu de Tolkien, les Sept Royaumes de Martin, le Disque-Monde de Terry Pratchett pour ne citer que les plus fameux. Et tous ceux qui, bien sûr, restent à inventer. Voilà quelque chose que les enfants adorent faire : prendre une grande feuille et l’imbiber de café. Imaginer à l’encre noire une forêt de l’Oubli, des cités interdites ou le lac des Créatures oubliées. Puis, à la fin, prendre son œuvre et en brûler un peu les bords pour inscrire son monde dans un passé légendaire. C’est ainsi que l’on devient créateur ou créatrice en somme, et qu’on décide soi-même de réinviter l’imaginaire, cette terra pour toujours incognita, dans notre quotidien. Voilà encore l’un des pouvoirs de la carte et il n’est pas des moindres. Nous n’en aurons jamais fini de cartographier l’imaginaire.

Agrandissement : Illustration 3

Enfin, comment ne pas évoquer la carte qui nourrit les fantasmes depuis des siècles ? Si je vous dis Stevenson, Long John Silver, coffret de pierres précieuses (à moins que vous ne préfériez les pièces d’or), coordonnées… Vous y êtes ? Prenez votre boussole, faites trente pas vers le nord (non, dans l’autre sens !), ça y est. Vous êtes exactement à l’endroit indiqué par la croix sur la carte. Vous pouvez creuser. Oui, les cartes au trésor font depuis toujours rêver. Le désir de richesse ne suffit pas à expliquer leur fortune. J’en veux pour preuve le geocaching[5]. Vous connaissez ? Ce loisir se pratique dans tous les pays du monde. Où que vous soyez, vous êtes sans doute à proximité d’une géocache. À l’aide de coordonnées GPS, vous devrez trouver cet emplacement secret. Parfois il vous faudra résoudre une énigme. Une autre fois, c’est une photographie, publiée par un aimable internaute, qui vous aidera à localiser la cachette, souvent dissimulée en pleine nature. Qu’on se le dise, vous ne deviendrez pas riche. Le trésor ? Un petit contenant hermétique dissimulant un rouleau de papier sur lequel vous inscrirez votre nom, quand vous l’aurez trouvé. C’est tout. Mais ce loisir procure un plaisir monstre. Il faut voir comme les adultes redeviennent des enfants lorsqu’ils partent en quête d’une géocache ! Les escape games procurent une satisfaction du même ordre. Ce n’est pas le trésor qui compte, c’est la recherche. La carte en est la clé.

Dans chacune d’entre elles se dissimule ainsi un sens, comme un indice qu’il nous appartient de déchiffrer. Les cartes sont les symboles des quêtes qui nous animent. Résumés de nos vies, miroirs de nos aspirations, elles schématisent sur leurs petites surfaces l’essentiel de ce que nous sommes. Sans elles, rien n’aurait de sens. Ce n’est pas pour rien qu’on devient fou lorsqu’on perd la carte.

[1] Dans la chanson « Caroline » parue en 1991.

[2] Nom sous lequel se cache le prêtre qui explique les mystères du sacré.

[3] Pourquoi des boîtes aux lettres disparaissent | France Inter

[4] Article à retrouver ici (anglais) : As Google Maps Renames Neighborhoods, Residents Fume - The New York Times