Faire la fête… Mais de quoi parlons-nous, au juste ? Ce mot possède une ribambelle de synonymes, chacun d’eux évoquant une nuance, un contexte, une ambiance différentes. On trouvera bacchanale ou orgie, termes ancestraux qui charrient depuis des siècles notre amour de la débauche. Le nom bringue contient lui aussi la notion d’excès. Il nous vient d’ailleurs de Suisse romande et désigne originellement le toast porté à quelqu’un avec obligation de boire.

Oui, obligation ! Si faire la noce convoie des images aujourd’hui désuètes, aux couleurs du bal perdu de Bourvil, teuf s’avère plus jeune et moins sage. Son lieu sera tenu secret jusqu’au dernier moment. En attendant, préparez-vous : cette nuit, dans la forêt, il y aura du gros son. Ribouldingue n’est guère plus employé mais il possède ce charme du passé, sans doute parce qu’il rappelle les frasques des Pieds nickelés. Il y a les plus classiques, célébration, réjouissances et autres parties (à prononcer à l’anglaise). Et puis il y a ces mots qui mettent l’accent sur une caractéristique particulière de la fête : soirée désigne le temps pendant lequel la fête aura lieu, anniversaire nous indique qu’il faudra prévoir un cadeau, gala qu’on va sans doute s’ennuyer à mourir.

Eh oui, toutes les fêtes ne sont pas une réussite. Ce n’est pas faute de se donner du mal ! Il semblerait, en tout cas dans notre pays, que tous les prétextes soient bons pour la faire. Il y a les grandes fêtes : nationale, de la musique, de fin d’année ou du Beaujolais, qui sont autant de rendez-vous à grande échelle.

À la belle saison, tous les chemins mènent à la fête du pain, du melon, de la sardine, de la louche, de la soupe au lard, du picodon…. Tous les prétextes sont bons pour célébrer le terroir ! Il y a encore les fêtes foraines, le Grand Rassemblement du corbeau[1], les fêtes de village, les pots de départ, les crémaillères, les un an, les dix ans… Et la fête du slip bien sûr, qu’on aurait tort d’oublier.

De la boum à la garden-party, de la fête foraine à la kermesse en passant par la fête des écoles, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, depuis la nuit des temps. Un brin de philosophie de comptoir me semble ici approprié : faire la fête est une nécessité, tant à un niveau individuel que collectif. Pourquoi ?

Agrandissement : Illustration 1

La fête, tout d’abord, se définit par sa dimension temporelle. Le mot provient, par ellipse, du latin festa dies : « jour de fête ». Si le quotidien est marqué par la régularité, les tâches à accomplir, le respect de conventions sociales, le temps de la fête se pose d’emblée comme extra-ordinaire. Il est rigoureusement délimité : de 20 heures à minuit ou du 8 au 10 août par exemple. Une fête qui se prolongerait à l’infini n’en serait plus une.

C’est précisément parce que la fête s’inscrit dans une dynamique inverse de l’ordinaire que le temps nous semble passer si vite quand nous y sommes plongés. La fête est un sursis, un exutoire que nous nous octroyons pour contrebalancer la pénibilité du quotidien. Tout ce qui nous pèse habituellement et nous dicte nos conduites est suspendu. Nous retirons au sommeil ses prérogatives : le temps de la nuit est à nous. Boire, manger, discuter, danser sans mesure aucune.

Évidemment que le temps passe vite, dans ces conditions ! Notre époque a emprunté à l’anglais le mot after pour désigner ce moment de la fête après la fête. Partir en after, c’est jouer les prolongations. Refuser au soleil son diktat routinier, rester encore un peu dans cet intervalle où les obligations sont refoulées dans l’ombre. Les fêtards invétérés le savent : la fête est un temps-refuge qu’on peine à quitter. Au risque de s’y perdre, parfois.

Si la fête bat en brèche les normes ordinaires, cela ne veut pas pour autant dire qu’elle est dénuée de codes. Bien au contraire. Ce qui caractérise la fête en deuxième lieu, c’est sa dimension rituelle. La fête est un temps collectif et le collectif requiert des normes. Elle est liée au religieux depuis ses origines. Cérémonies sacrificielles, processions pour célébrer l’arrivée du printemps, célébration de l’entrée dans l’âge adulte ou d’un mariage...

La fête est un rite de passage. Elle permet d’organiser la vie collective autour d’invariants qui cimentent l’identité du groupe. Sacrifice d’un bouc hier, diaporama de photos aujourd’hui : autant de codes qui rythment nos existences. Regardons les mots de la même famille. Un festival regroupera des individus partageant une passion commune. Un jour férié sera l’occasion de défiler ensemble dans la rue. Un festin réunira des convives qui, ce jour-là, feront fi des contraintes alimentaires qu’ils s’imposent d’habitude.

Dans son roman Le Soleil des Scorta, Laurent Gaudé fait la part belle à cet excès de nourriture qui caractérise le repas de fête, et aux codes à respecter en pareille occasion. L’histoire se passe dans les Pouilles, là où le soleil estival cuit la terre et ses habitants, échauffe les cœurs et les passions. L’un des protagonistes, Raffaelle, organise un banquet avec sa femme en l’honneur de sa famille adoptive. L’auteur prend plaisir à décrire les mets préparés pour l’occasion : aubergines grillées, anchois et calamars frits, risotto aux fruits de mer, poulpe et pâtes à l’encre de seiche, le tout arrosé d’un « vin rouge, rugueux, et sombre comme le sang du Christ[2] ».

La comparaison christique souligne bien l’aspect sacré de ce banquet. La famille, dont le passé est marqué au sceau de la pauvreté, mange et boit comme jamais, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout moment, comme s’il fallait lui rendre les honneurs qu’elle mérite - et la cuisine italienne en mérite, à n’en pas douter ! C’est son caractère excessif qui permet la célébration et l’hommage, autrement dit l’aspect rituel. On lit un peu plus loin, lorsque le festin est enfin terminé :

Ils étaient maintenant tous épuisés comme après une bataille. Épuisés et heureux. Car cette bataille là, ce jour-là, avait été gagnée. Ils avaient joui, ensemble, d’un peu de vie. Ils s’étaient soustraits à la dureté des jours. Ce repas resta dans toutes les mémoires comme le grand banquet des Scorta. Ce fut la seule fois où le clan se retrouva au complet.

Riche citation. Le lexique guerrier souligne à quel point vivre et être heureux est une lutte. La dimension collective, unificatrice de la fête est bien mise en évidence. Enfin, c’est son caractère extraordinaire, excessif, qui assure la fonction commémorative de la fête : ce repas restera dans toutes les mémoires. Pourquoi faut-il faire la fête, pourquoi marquer le coup ? Pour se souvenir. Si les douleurs et souffrances qui jalonnent la vie se rappellent trop facilement à nous et sont des sujets de conversation fréquents, la fête est un temps où les excès permettront de graver aussi des moments de joie dans nos mémoires.

Enfin, la fête se caractérise par sa dimension transgressive. On l’a vu, on l’a lu, on l’a vécu, le temps de la fête est celui de l’excès. L’épuisement qui lui succède est en ce sens éloquent. Trop bu, trop dansé, pas assez dormi. Cette démesure est socialement acceptée puisqu’elle intervient dans le temps circonscrit de la fête. Au travail, personne ne s’attend à des excès de zèle un 22 juin ou un 2 janvier, n’est-ce pas ? Les fêtes sont le lieu de tous les débordements : ivresse, confessions, séduction, délits, crimes. Ce qui est contenu d’ordinaire rejaillit dans ce temps-là. Le désordre festif légitime l’ordre le reste du temps. La fête fait ainsi office de soupape. On se détend. On se lâche.

À un niveau collectif, cette fonction prend une envergure politique. Ainsi le carnaval, à ses origines, permettait une inversion des rôles : les maîtres devenaient esclaves, les esclaves devenaient les maîtres. On brûlait à la fin de la fête l’emblème du pouvoir afin d’exprimer sa révolte. En bref, on se purgeait de sa colère avant de reprendre sagement sa place quand tout était terminé.

On retrouve ici la fonction cathartique qu’Aristote prête à la tragédie grecque. La fête est un phénomène culturel qui n’a rien de léger. Elle est à la fois une perturbation de l’ordre social ET une légitimation de ce dernier. Examiner la manière dont nous faisons la fête, c’est observer le reflet de ce que nous sommes au quotidien. Les fêtes somptueuses organisées par Gatsby dans le livre de F. Scott Fitzgerald dévoilent en creux la vacuité ressentie par le personnage. De même, dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, les scènes de fête, marquées par une incroyable débauche, témoignent de la démesure du monde financier ordinaire.

Si dans l’Antiquité les fêtes pouvaient durer plusieurs semaines et rythmaient le calendrier annuel, elles sont aujourd’hui beaucoup plus brèves et ne durent bien souvent que le temps d’une soirée. Mais nous les accumulons. C’est sans doute que notre rapport au temps a lui aussi changé. Nos manières de faire la fête sont elles aussi circonscrites par cette injonction à aller plus vite, plus fort, à vivre dans le règne perpétuel de l’urgence et de la compulsion.

Il n’est dès lors pas surprenant que la fête constitue un ressort narratif très puissant. Les scènes de fête abondent en littérature et au cinéma car elles sont des catalyseurs de péripéties. Un personnage soumis à de fortes tensions va à une fête. Il boit, se désinhibe, est excité par la frénésie ambiante. Des limites vont être franchies. Les autres protagonistes le savent, qui vont se transformer en spectateurs – et nous avec eux. On attend ce moment avec impatience. Au cinéma ou dans un livre, la fête est le moment privilégié des confrontations, excessives cela va de soi.

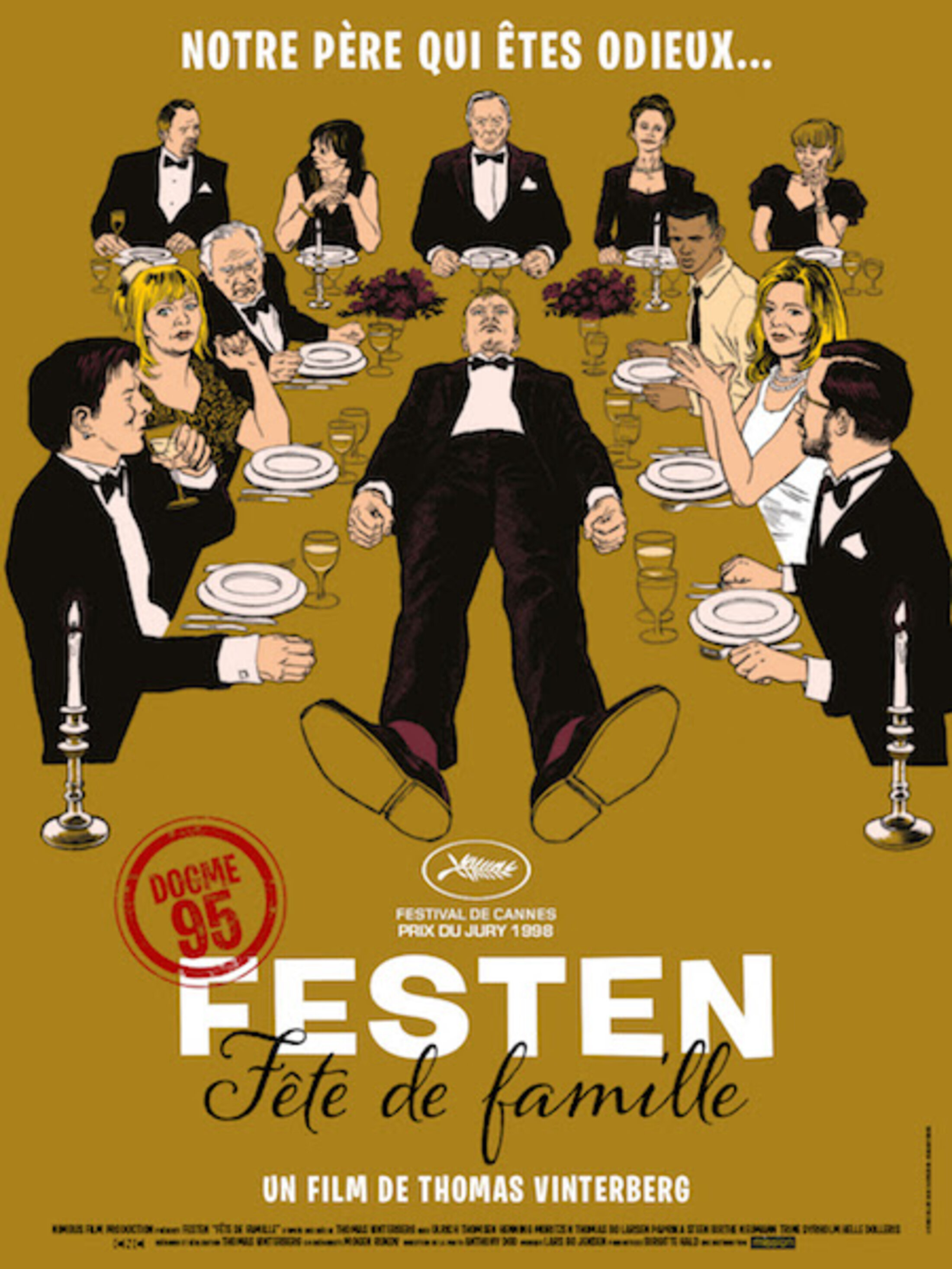

Agrandissement : Illustration 3

L’exemple canonique en la matière est le long-métrage Festen[3]. À l’occasion de ses soixante ans, Helge réunit les siens dans l’immense maison familiale. Son fils, Christian[4], revient pour l’occasion mais un secret de famille le hante depuis toujours, un secret atroce que chaque membre de la maisonnée a scellé par ses non-dits. Il faut sauver les apparences, cela a toujours été l’injonction tacite. Mais nous le disions, la fête est un catalyseur. La démesure et la transgression qu’elle érige en principes vont permettre la révélation du secret. Le principe d’inversion qui gouverne la fête opère : si les Scorta ont festoyé pour conjurer la dureté de leur vie ordinaire, dans Festen, ce qui devait être une manifestation de joie et de plaisir devient un règlement de comptes marqué par le malheur et la souffrance. C’est terrible mais c’est libérateur. Oui, par bien des aspects, la fête est une nécessité, n’en déplaise aux rabat-joie qui voudraient que la bamboche soit terminée.

[1] Attention, celle-ci est sans alcool !

[2] Laurent Gaudé, Le Soleil des Scorta, Paris, 2004.

[3] Réalisé par Thomas Vinterberg en 1998.

[4] Là aussi, la référence christique est éloquente : Dieu le père, décidément, n’épargne jamais ses enfants.