Pour quelle raison s’intéresser au détail ? Si l’on en croit le Larousse, il s’agit d’un mot de peu de chose : « Petit élément constitutif d’un ensemble, et qui peut être jugé comme secondaire ». On retrouve ce caractère insignifiant dans l’expression courante c’est un détail, manière politiquement correcte de signifier on s’en fout. L’étymologie même du mot laisse peu de place au rêve : c’est au commerce que l’on doit la création du détail, lorsqu’on a commencé à vendre par petites quantités. Jusque-là, pas de quoi attiser la curiosité. Le détail relève de ce qui ne mérite aucune considération.

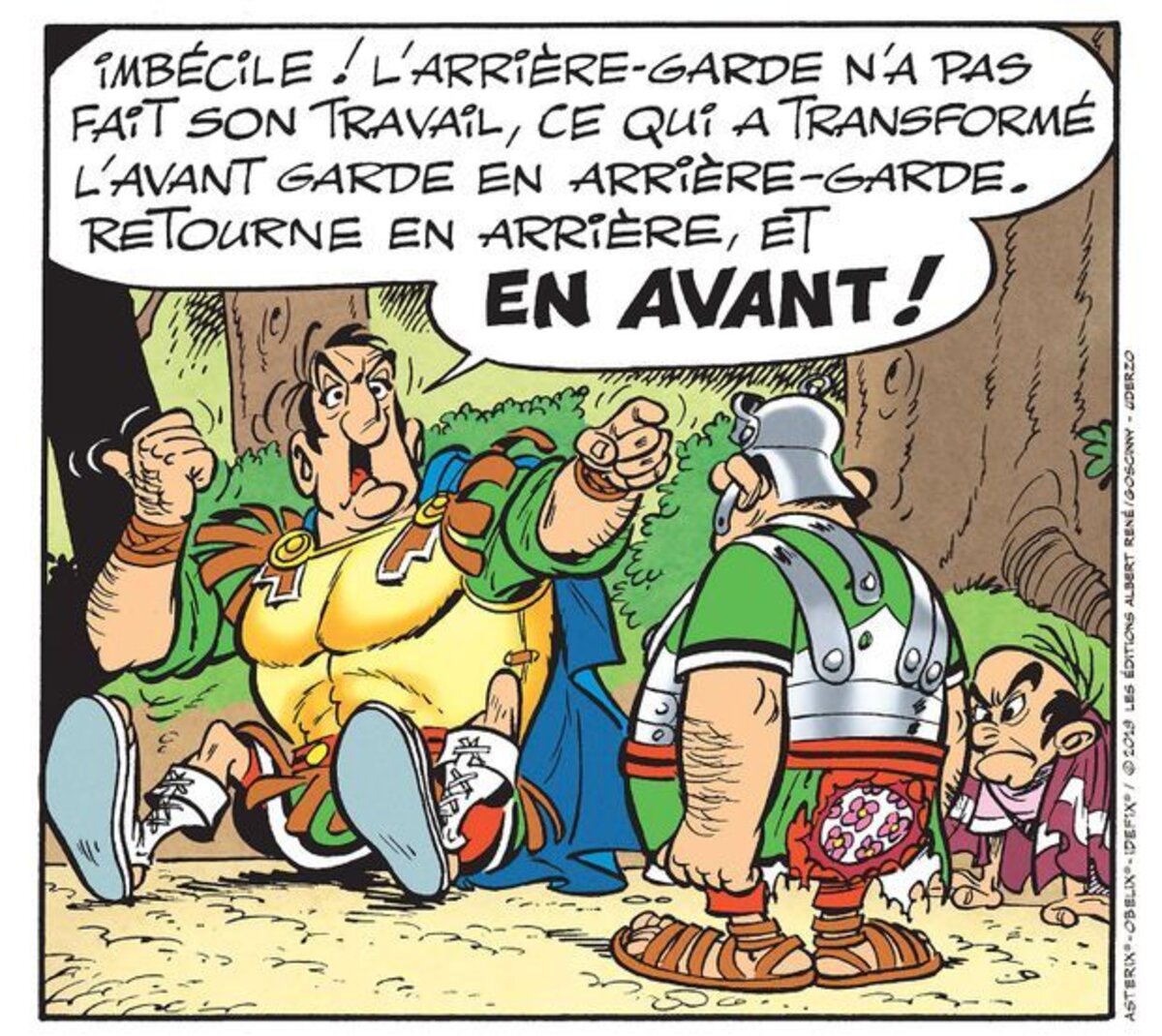

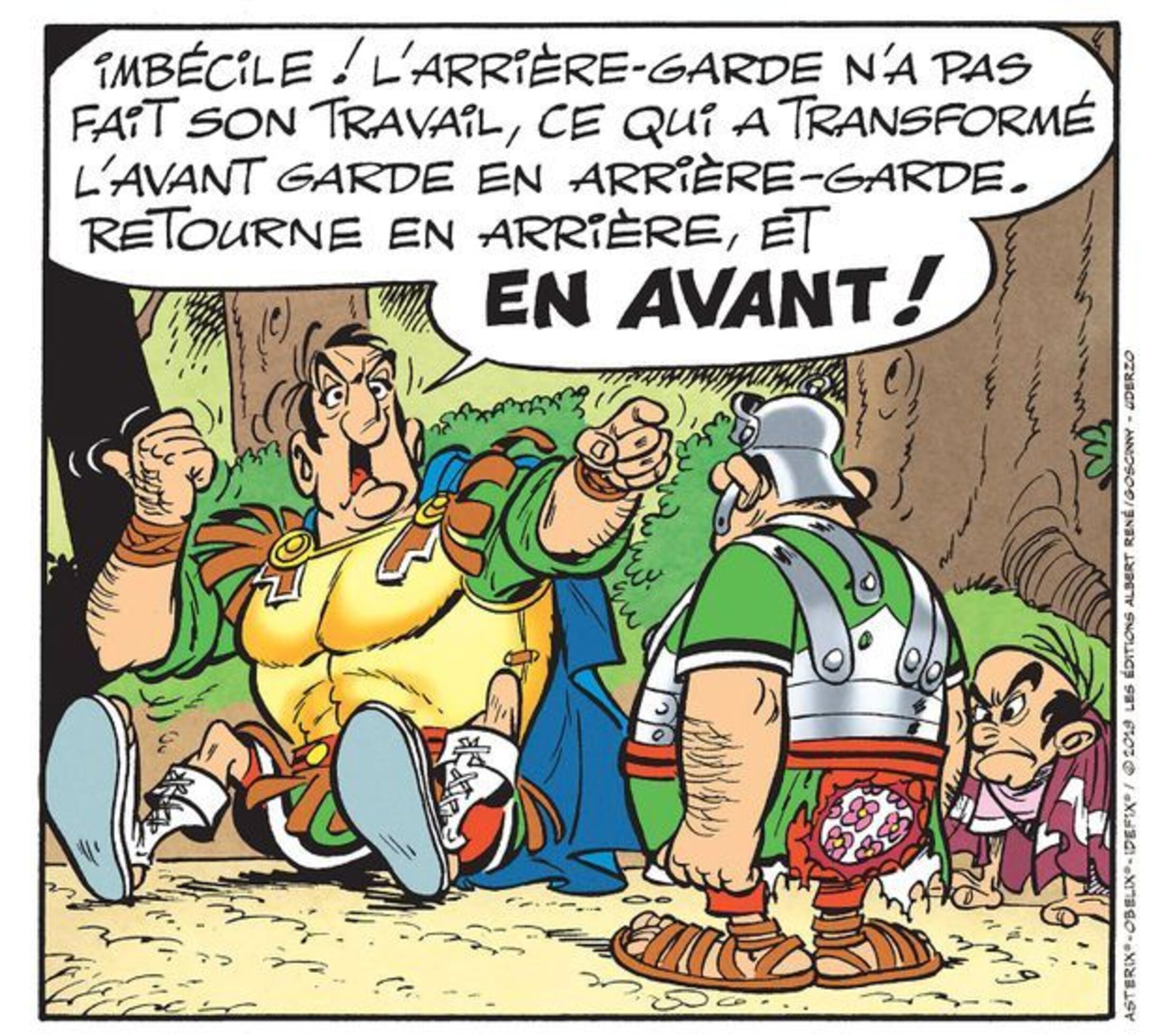

Agrandissement : Illustration 1

Mais on s’en doute, rien n’est plus faux. La locution suivante en témoigne : le diable est dans les détails. Mystérieux, non ? Forcément, quand on convoque Satan, la curiosité est piquée. Est-ce dire que le mal se dissimule dans les toutes petites choses ? Me viennent en tête les écritures minuscules à la fin des contrats. Tiens, nous voilà revenus au commerce… Il faudrait les lire mais diable, que c’est fastidieux ! Allez hop, je signe. Version nettement moins littéraire du pacte validé par Faust, quoique : c’est le début des histoires, quand on y pense. Le diable est dans les détails, manière élégante de dire qu’il faut prêter attention aux vétilles, pour éviter le piège sournoisement tendu mais aussi pour ne pas passer à côté de la signification du minuscule.

En ce sens, le détail est la marque non pas du diable mais de la beauté. Son existence témoigne du souci que l’on porte aux choses. Qu’il s’agisse d’une mosaïque ou du plafond de la Chapelle Sixtine, la finesse de l’ouvrage, c’est-à-dire le soin porté aux détails, est garante d’une qualité artistique. Le détail est ainsi l’apanage des orfèvres. Voilà notre diable délogé… À moins que celui-ci ne soit le saint patron des artistes. Question de point de vue.

En art, le détail serait donc le garant de la qualité d’une œuvre. C’est en tout cas l’opinion formulée par Roland Barthes au sujet de la photographie, opinion qu’il détaille (évidemment) dans l’essai La Chambre claire. L’auteur nomme punctum l’élément, dans un cliché, qui va poindre, piquer, retenir l’attention de qui regarde l’image. Barthes convoque même le mot de blessure : le punctum s’apparie à une souffrance, comme lorsqu’une aiguille nous pique le doigt. Bien souvent, il est le fruit du hasard, d’une coïncidence que le photographe a su capturer au bon moment. Vivian Maier, illustre nounou restée anonyme jusqu’à sa mort, a arpenté sa vie durant les rues de New-York, de Chicago et d’autres villes américaines. Toujours armée de son Rolleiflex, elle a pris des milliers de clichés. Nombreux contiennent un punctum tour à tour poignant, cocasse ou intriguant.

Ici, j’apprécie la jolie mise en abyme : Marat assassiné dans sa baignoire, regardé par un spectateur qui, afin de lire la lettre tenue par le personnage, incline sa tête dans une opposition symétrique parfaite. Voilà le punctum ! J’imagine parfaitement la photographe, amusée, se saisir de son appareil pour fixer l’image à son tour. Une seconde de plus, il aurait été trop tard !

Agrandissement : Illustration 3

Voici ce qui me retient dans cet autre cliché : nous voyons quatre femmes qui manifestement attendent. Quoi ? Rien, dans le décor, ne nous permet de le dire. On n’observe que le vide, quadrillé et lacéré par d’immenses lignes de fuite qui confèrent à la photographie une atmosphère kafkaïenne. Punctum : seul le premier personnage possède une ombre. La photographe s’est arrêtée à l’endroit précis où les ombres des trois autres sont cachées par le corps de la femme précédente. La seule ombre visible semble se détourner de sa propriétaire, comme accablée. Voilà qui me laisse songeuse.

Le détail, si l’on prend la peine de le remarquer, peut ouvrir des abîmes de réflexion. Il est parfois matériellement présent dans une œuvre, il apparaît ailleurs à la faveur d’un contexte culturel précis ou au prisme de la subjectivité d’un regard. J’évoquerai une dernière photographie dont je n’arrive malheureusement pas à retrouver la référence. Il s’agit d’un cliché d’Alfred Stieglitz qui représentait Georgia O’Keeffe, qu’il aimait passionnément. Elle était nue, allongée sur le côté. Elle regardait l’objectif sans détour, de son visage sévère, les cheveux tirés en arrière. Cette photographie m’a arrêtée de longues secondes : son corps présente les courbes d’une beauté conventionnelle, celles que j’ai toujours vues représentées au cinéma et sur les couvertures de magazines. Punctum : les jambes d’O’Keeffe sont poilues. Pourtant, l’image dégageait une sensualité folle : le désir de Stieglitz pour son modèle transpirait dans la photographie. Je dis pourtant car je n’avais jamais vu jusque-là de représentation culturelle où le désir masculin était associé à une femme libérée des contraintes esthétiques, contraintes toujours infligées à la gent féminine et qui font encore autorité aujourd’hui. Je venais de comprendre que l’on pouvait se soustraire au diktat de la beauté, qui est une affaire de culture, en même temps que je voyais représenté un désir flamboyant, sans artifice. J’étais émue.

Le détail ouvre aussi des possibles dans le domaine littéraire. Il est même au centre -c’est un comble- dans l’œuvre de Proust. Ainsi, pour Bergotte et pour Swann, le petit pan de mur jaune et la petite phrase de la sonate de Vinteuil, ouvrent l’âme d’une manière inégalée. On notera que l’adjectif petit, emblématique du détail, symbolise la porte par laquelle on peut accéder au plus grand.

D’une toute autre manière, le détail est à l’honneur dans le genre policier. Seul un enquêteur compétent (trop souvent solitaire, mal rasé, alcoolique et hanté par son passé à mon goût) saura voir ce que les autres ne remarquent pas. Le détail, synonyme ici d’indice, est la clé de voûte de l’enquête et de l’œuvre qui la déroule. Mon plaisir de lectrice, lorsque j’ai un polar entre les mains, tient bien dans ce fait : trouver l’indice et découvrir, avant la révélation finale, la clé de l’affaire. En ce sens, le détail est non seulement ludique, mais il permet de se distinguer. J’avais trouvé le coupable, moi ! On part en quête du détail comme on part à la chasse au trésor, excité face à l’énigme qu’il nous appartient de résoudre. Je me souviens d’une meurtrière confondue par la trace de rouge-à-lèvre laissée sur un verre à pied, dans un épisode de Maigret, ou d’une faute d’accord de participe passé qui trahit une adolescente ayant usurpé l’identité de son père, dans Le Tueur à la cravate de Marie-Aude Murail.

Au cinéma, c’est le réalisateur Quentin Tarantino qui me régale, pour le soin qu’il porte aux détails. Dans Inglorious Basterds, la scène du bar est restée fameuse. Un espion britannique, infiltré chez les SS, discute avec un officier nazi fort suspicieux. Ce dernier demande au barman de leur servir un whisky de trente-trois ans d’âge. L’espion, pour commander trois verres, lève alors trois doigts… Mais pas les bons ! Il dresse ceux du milieu de la main, comme le font les Anglais, pas le pouce, l’index et le majeur qu’aurait levés un vrai Allemand ! La supercherie est révélée. Tarantino ne s’arrête pas là : pour prolonger cette sainte trinité, trois pistolets font leur apparition sous la table, avant une fusillade haute en couleurs dont le réalisateur a le secret.

Agrandissement : Illustration 4

Le détail, en définitive, constitue l’essence du romanesque, c’est-à-dire d’une histoire réussie. C’est grâce à lui qu’est résolue l’énigme, mise au jour la vérité. Il est la pièce manquante du puzzle, celle qui s’incruste dans notre mémoire et dont on finit par se rappeler, à l’inverse des généralités brillant par leur caractère insignifiant et terne. En somme, le détail a de multiples fonctions : il est vecteur de sens, pour qui sait le remarquer. Il est aussi l’ancre qui permet au souvenir de s’arrimer.

Justement, voici un fait singulier. Un certain nombre d’ouvrages récents font du détail leur matière principale. Le Détail du monde, de Romain Bertrand (2019), traite de l’art perdu de la description de la nature, des nuances de couleurs aux insectes. La Gloire des petites choses, de Denis Grozdanovitch, fait l’éloge du minuscule, de la minutie, en bref de l’attention portée à ces détails qui nous entourent et que, trop souvent, nous ne prenons pas la peine de voir. Il y a aussi Le détail qui tue, d’Élisabeth Quin et François Armanet, sous-titré « Petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna ». Ce livre fait la part belle à ces détails qui font le sel d’une tenue vestimentaire. Et encore Détails, de Marcel Cohen (2017), La puissance du détail, de Jean-Claude Milner (2015), Le Détail, de Daniel Arasse (2021)… Force est de constater que le détail a la côte, aujourd’hui. Comment l’expliquer ? Première hypothèse : nous avons la nostalgie de la découverte. Chaque coin du globe est accessible en moins de vingt-quatre heures, paraît-il. Satellites, drones et caméras de surveillance achèvent de mettre à nu tout ce qui nous était jusqu’alors demeuré caché. Bref, il n’y a plus rien à explorer si ce n’est les petites choses que nous avons jusqu’ici méprisées. Deuxième hypothèse, étrangement corrélée à la première : les rêves extravagants que notre civilisation a nourris nous ont salement abîmés. Nos yeux se portent sur le monde et partout nous voyons l’uniformisation de nos modes de vie, la pollution et la destruction du vivant. Il nous faut changer de regard. Dès lors, porter attention au détail, c’est regagner en humilité mais aussi réapprendre à voir la beauté et la poésie de ce qui nous entoure. Y remettre du sens. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup (😬).