"Il n’y a pas de pire dépossession, de pire privation peut-être, que celle des vaincus dans la lutte symbolique pour la reconnaissance, pour l’accès à un être socialement reconnu, c’est-à-dire, en un mot, à l’humanité" (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes)

Que faire lorsque l’amour de votre vie vient soudainement à disparaître ? Tout dépend, bien sûr, de ce que l’on entend par «disparition» : les choses peuvent varier quelque peu suivant qu’il s’agisse d’un enlèvement, d’une séparation, d’une fugue, d’un abandon, d’une escapade, d’une fuite ou d’un décès. Cependant, quel que soit le type de disparation dont il est question, elles ont ceci de commun que leur caractère inattendu nous place dans une conjoncture à laquelle nous ne nous étions pas préparés et vis à vis de laquelle il nous faut faire face, ce qui, dans la logique de situations des fictions de cinéma ou de série télévisée, signifie : agir ! Au contraire de la littérature, le film de cinéma ou la série télévisée n’ont pas ou peu exploré les modes de représentation du personnage qui se morfond longuement dans une peine intérieure, intime et profonde : ce dernier se doit de surmonter l’adversité et offrir aux spectateurs une intrigue qui aura valeur de consolation et ce, qu’elle qu’en soit l’issue. Dans la quasi-totalité des scénarii, l’intrigue-consolatoire équivaudra dès lors pour le personnage à comprendre les raisons de la disparition de l’amour de sa vie tantôt pour les accepter, tantôt pour les combattre.

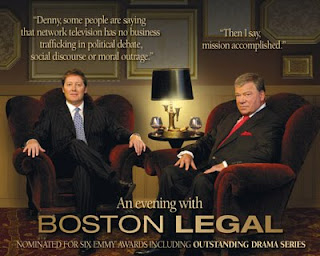

L’intrigue-consolatoire jalonne toute l’histoire du cinéma sous de multiples variantes génériques allant de la comédie au drame en passant par le fantastique ou le western. Si elle parvient à séduire un très large public, c’est avant tout parce qu’au-delà d’un genre identifiable, elle exprime chaque fois, sous des formes et des degrés divers, un état de l’évolution des mœurs de nos sociétés en représentant des conduites individuelles et collectives qui se réfère à un modèle culturel ou à un ordre social dominants. Plus encore que le cinéma, les séries télévisées et particulièrement les séries télévisées américaines ont érigé en art cette captation de ce qu’Edgar Morin appelle «l’esprit du temps», c’est-à-dire l’ «universalité potentielle» des œuvres issues de la culture de masse. Et c’est bien un précipité de l’esprit du temps, un questionnement souvent acerbe sur le devenir de la société américaine – et donc de notre société – que met en scène la série Boston Legal de David E. Kelley en poussant le genre juridique dans ses plus ironiques et plus extrêmes retranchements. Aussi, dans Boston Legal, l’agir de notre intrigue-consolatoire qui vise à répondre à la question - que faire lorsque l’amour de votre vie vient soudainement à disparaître ? – signifie se rendre sans délai au cabinet d’avocats Crane, Pool & Schmidt avec l’espoir de trouver quelqu’un qui accepte de plaider votre affaire. En ce sens, l’un des plus emblématiques des épisodes de Boston Legal est sans doute le sixième de la quatrième saison dans lequel une femme, éconduite par plus de six cabinets auparavant, vient demander assistance à Jerry, un avocat brillant mais habité de troubles obsessionnels compulsifs et amoureux d’une poupée gonflable, car il paraît être le seul apte à l’aider à retrouver son amour disparu, un amour qui s’appelle Gebrauchskasten. La cliente explique à Jerry que Gebrauchskasten a été enlevé contre son gré, par la force et que bien qu’elle ait porté plainte, la police n'en a fait aucun cas. Compte-tenu de son nom, Jerry suspecte de facto la police de discrimination envers Gebrauchskasten, une discrimination supposée basée sur son ethnicité car elle ne saurait ignorer un cas d’enlèvement. Mais lorsque la cliente lui montre une photographie de Gebrauchskasten, Jerry comprend que le fiancé en question est en réalité une boîte à compteurs électriques, Gebrauchskasten étant le mot allemand pour signifier «boîte de rangement»...

Pas d’invite à la consultation chez le psychanalyste pour se confronter à la disparition d’une boîte à compteurs dont on est amoureux dans Boston Legal: l’intérêt de cette série réside précisément dans le traitement de tous ces cas à part, en marge du monde social pour les prendre en considération au même titre que tous les autres cas traditionnellement régis par la loi. Alors qu’en 2008, on dénombrait au plus quarante objectophiles dans le monde, un avocat du cabinet Crane, Pool & Schmidt va donc tout faire auprès de sa hiérarchie pour qu’elle l’autorise à représenter une cliente amoureuse d’une boîte à compteurs au nom de la noblesse du droit, une noblesse dont les fondements seraient donc bel et bien situés dans la protection des plus faibles dans notre société. L’acceptation de l’autre et le discours humaniste ouvrent ici sur une enquête qui pourrait relever d’une authentique sociologie compréhensive de l’évolution des mœurs. Car, en ne considérant pas que la meilleure des choses que devrait faire l’objectophile serait de se faire soigner, ce sont bien aux mécanismes de la tolérance sociale auxquels s’attaquent les scénaristes de Boston Legal. En tablant sur des mises en situation extrêmes ou apparemment absurdes, ils conduisent le spectateur à raisonner sur le monde qu’il habite et à mieux comprendre les contraintes qui pèsent sur la perception des possibles qui s’ouvrent à lui pour se faire accepter tel qu’il est. Pas de fous, pas de Schmidt non pas comme un individu souffrant d’une quelconque pathologie mais bien comme une personne tournée vers un nouveau genre de sexualité, caractérisée par une tendance à rejeter l'intimité entre individus au profit d’une intimité avec un ou plusieurs objets.

Sous couvert de compassion vis à vis de cas cursor: pointer; width: 320px; height: 181px; border-width: 1px; border-color: #eeeeee; border-style: solid />Si nombre d’approches sociologiques, notamment celles de Weber ou Bourdieu, ont tenté d’expliquer le sens de la plupart de nos relations à autrui en usant du prisme des stratégies individuelles ou collectives de domination, que dire alors de nos relations aux objets dans un monde où nous nous transformons nous-mêmes en marchandises pour entretenir des relations avec d’autres marchandises plutôt qu’avec d’autres humains ? À tout bien considérer, ne sommes-nous pas tous à notre manière des naufragés de Lost, isolés sur une île et condamnés à entrer, à l’image de l’un des principaux personnages de cette série, un code dans un ordinateur toutes les 108 minutes au risque de rendre le système défaillant, sans même savoir au reste - puisque personne ne le lui a jamais dit - ce que signifie « rendre le système défaillant » ? Ne nous est-il pas proposer là de réfléchir grâce à ces fictions télévisées mainstream d’aujourd’hui sur une question plus profonde qui nous permettrait d’aller au-delà du point de vue analytique développé par la thèse de Bauman : une fois accepté notre statut de marchandise, n’est-ce pas grâce à quelques objets singuliers avec lesquels on pourrait entretenir une relation passionnelle que l’on pourrait reconquérir le sens même de notre humanité ? Cette humanité-là serait restituée à l’homme par l’entremise de ses objets fétiches et ce, au détriment des autres, de manière à le détacher définitivement de cette insoutenable sensation d’être « « up to date » au regard d’un soi-disant progrès technologique qui n’est autre que l’une des expressions les plus subtilement culpabilisantes de la société de consommation.

[La version définitive de cet article est à retrouver dans l'un des prochains numéros de la revue Médias...)