Liminaire

Au départ ce texte était destiné à des ami-e-s françai-se-s qui se sont intéressés à la question, aux moments des mobilisations en Grèce contre la signature de l'accord de Prespa et de sa ratification. L’accord a été finalement ratifié par le Parlement grec (le 25/01/19), dans des conditions qui ne garantissent pas pleinement sa légitimité ni son application de bonne foi. Je tente ici d'apporter des clarifications sur le signifiant « Macédoine » dont «l'ambiguïté» crée «la duplicité du sujet» qui le porte, selon la formule du psychanalyste français Jacques Lacan.

Ayant vécu en France la totalité de ma vie active, Français par naturalisation, je ne prétends pas traduire le sentiment du peuple grec sans risque de le trahir. L'émergence d'un sentiment populaire est un processus partiellement opaque, à la fois d'identification et de division, de rassemblement et de clivage. Ni je prétends épuiser les aspects géopolitiques de la question, nécessaires néanmoins à évoquer. Par ce texte je réponds aux questions les plus fréquentes des camarades françai-se-s.

Pourquoi cette question, subsidiaire en apparence, suscite autant d’émotion et de mobilisation en Grèce aujourd'hui, alors que des questions relatives aux conditions de vie du peuple grec et à son avenir dans l'Europe ne mobilisent pas autant ?

Aujourd'hui en Grèce les « corps intermédiaires » (partis, syndicats, médias, intelligentsia) sont discrédités et peinent à se faire les porteurs légitimes de revendications populaires. Ce phénomène, présent de nos jours dans plusieurs pays et notamment en France, est plus accentué en Grèce, à cause de la trahison du parti SYRIZA au pouvoir, transformé en quelques mois de porte-parole des revendications populaires en pilier et moteur des politiques néolibérales antisociales.

Encore, il est difficile aujourd'hui de proposer en Grèce la grève comme moyen pour défendre les conditions de vie et les droits des travailleu-se-rs. Le chômage supérieur à 20% et la grande précarité de l'emploi (60% de contrats) sont des freins puissants à toute mobilisation ouvrière.

Ainsi, l'apparition des questions «nationales» dans un débat public qui reflète, de manière plus ou moins biaisée, les risques géopolitiques réels qui pèsent sur le pays, permet la poursuite d'une discussion politique dans la société et offre un terrain pour exprimer des critiques face au gouvernement et à ses alliés et de mettre en scène sur la place publique une contestation massive, sans pour autant exposer les contestataires aux risques liés aux luttes ouvrières.

Les politiques oppressives de l’UE et de la Troïka imposées au peuple grec créent, sous différentes orientations idéologiques, la défiance générale vis-à-vis des «étrangers». Le champ de rassemblement créé autour des questions dites « nationales » est très vaste, incluant des forces anti-néolibérales démocratiques, ou issues du camp progressiste historique. Mais il comporte aussi en grande partie des forces apolitiques, conservatrices, nationalistes et des forces fascisantes. Ces dernières, après avoir perdu, suite au dévoilement du caractère criminel du parti «Aube Dorée», l'initiative de mouvement, récupèrent, sous prétexte de «défense des intérêts de la nation», un terrain propice à déployer leur propagande et la contenance nécessaire pour poursuivre des actions de provocation et de violence.

Dans tous les cas, le glissement actuel de la vie politique en Grèce favorise la création dans l'opinion publique de majorités éphémères et hétéroclites et déstabilise à court et moyen terme les institutions. Les répercussions politiques de la gestion et instrumentalisation par le gouvernement SYRIZA de la question dite «macédonienne» cristallisent la marche d'un tel processus.

Le débordement émotionnel suscité par cette question ne s'explique pas uniquement par les causes du présent. Pour se projeter dans la psychologie des Grecs, il faudrait penser à la guerre d’Algérie et à la propagation, jusqu’à nos jours, de ses ondes de choc affectives dans la vie publique de la France. Dans l’un cas comme dans l'autre, la sensitivité et le caractère excessif des réactions s'appuient sur les traces d'une mémoire collective, immédiate ou trans-générationnelle, chargée de représentations de violence et d’angoisse, et sur des récits véhiculant aussi bien des identifications héroïques que des questions honteuses, une subjectivation de l’histoire souvent menteuse.

Agrandissement : Illustration 1

Des éléments d'histoire susceptibles de diminuer (ou d'augmenter) la confusion

Le partage des territoires et des ressources du Sud des Balkans (question dite « macédonienne ») ont été à l’origine de plusieurs guerres meurtrières sur le territoire grec : 1903, 1912, 1913, 1922, 1941, 1946 !

À celles-ci il faut ajouter les conflits armés qui se sont déroulés sur le territoire de la Bulgarie et de l'ancienne Yougoslavie.

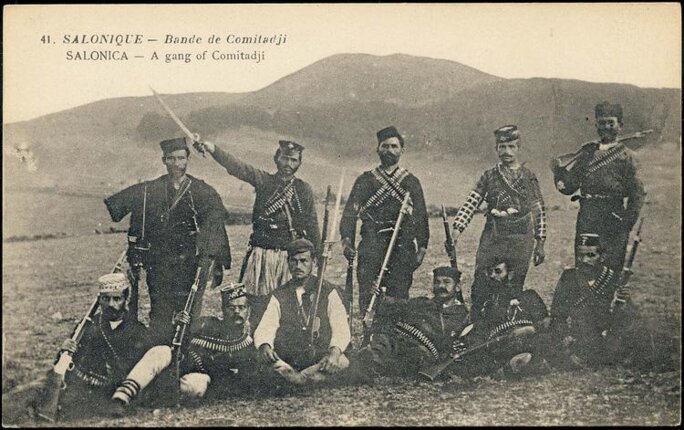

Dans la mémoire historique du peuple grec (mais aussi d'autres peuples de la région) sont inscrites avec vivacité les atrocités commises par les partisans du «comité bulgare», organisation œuvrant pour le rattachement de toute la région à la Bulgarie, sous les auspices du gouvernement bulgare et de l'Église orthodoxe de Bulgarie qui, après avoir proclamé son indépendance (Exarchiat) de l'Église orthodoxe de Constantinople, agit en fer de lance du nationalisme bulgare.

Le peuple de l'actuelle «Macédoine du Nord» parle une langue très proche du bulgare, ainsi dans la perception de plusieurs Grecs contemporains il y a identification erronée des slavophones du Nord de la Grèce avec les «komitadjis» bulgares, amalgame que l'enseignement de l'histoire dans les écoles grecques n'a pas réussi à dissiper. À l'époque des conflits balkaniques (1903-1913) la langue et identité distincte des slavophones du Sud des Balkans n'était pas reconnue comme telle. Une grande partie de cette population se définissait comme «macédoniens orthodoxes» en opposition aux Bulgares «schismatiques» et appelaient leur langue «patois local» (ndopia/ ντόπια).

Les atrocités du « comité bulgare » ont été perpétrées contre des «orthodoxes» Grecs et slavophones, des musulmans, des roumains, bref de tous ceux qui ne partageaient pas la cause du rattachement à la Bulgarie. Pour que la confusion soit encore plus grande, plusieurs communautés ethniques de la région avaient leurs propres «comités» et donc les belligérants portaient tous le nom «komitadjis».

Agrandissement : Illustration 2

Cette guerre (1903-1908) étant une guerre de groupes irréguliers dans un territoire d’une grande mixité, il n’était pas toujours possible de distinguer les alliés des ennemis (géométrie variable des alliances) et il a fallu parfois se remettre à Dieu pour «qu’il reconnaisse les siens» (!). Ainsi les récits de ce conflit varient beaucoup selon le point de vue du narrateur.

Agrandissement : Illustration 3

Un épisode toutefois remarquable de cette époque, appartenant incontestablement à l'histoire du peuple de la «Macédoine du Nord», est celui de l'éphémère Commune de Krouchevo, en 1903, ville située dans la partie occidentale de la MdN. Cette expérience de fédéralisme républicain radical fut écrasée dans le sang, par les troupes ottomanes, au bout de dix jours. Elle avait accordé la gouvernance de la ville à des conseils représentatifs des différentes communautés ethniques qui la partageaient et fait partie de l'héritage historique du mouvement d'émancipation dans les Balkans.

Évidemment, l'histoire n'est pas un album d'images. Elle est surtout ce que les humains en font. Les conflits passés souvent se téléscopent avec les conflits actuels et futurs et façonnent l'interprétation du monde pour les personnes et les communautés qui y ont participé. Pour les Grecs, le dernier conflit armé où ils ont été impliqués fut le conflit à Chypre, en 1974. Même si Chypre ne fait pas partie des Balkans, mais plutôt du Moyen Orient, les enjeux et les acteurs géopolitiques sont partiellement communs, d'une manière ou d'une autre. Les personnes ayant vécu directement le conflit chypriote ont aujourd’hui 60-70 ans, leurs enfants 30-40.

Agrandissement : Illustration 4

Y a-t-il une identité macédonienne ?

Depuis l'auto-proclamation de la «République de Macédoine» en tant qu'État indépendant cette question ne se pose qu’en termes de recherche scientifique rétrospective. Lorsqu'elle fut posée en termes politiques, les réponses données ont dépendu des parties politiques respectives. Si l'histoire se lit au passé, elle s’écrit toujours au présent.

Je pars du principe que les identités collectives se créent chaque fois que des collectivités s’en réclament. Aujourd’hui la majorité slavophone (66%) des résidents de la «Macédoine du Nord» se réclament d'une identité macédonienne (« Makedonci »). La totalité des résidents de la région «Macédoine» du Nord de la Grèce s’en réclament aussi («Μακεδόνες») en lui accordant un contenu historique et culturel différent. Une partie des résidents du Sud-Est de la Bulgarie pourraient aussi se réclamer «macédoniens ».

Il faudrait tour à tour relativiser et déconstruire les identifications partisanes, pour en construire d'autres permettant la coopération et le bien vivre ensemble, sans pour autant dénier aux collectivités distinctes de la région le droit de choisir une nomination les désignant et d’en faire usage pour développer leur potentiel économique et culturel.

La création d'une entité étatique sur la base d’un’ identité « macédonienne » pose toutefois la question sur une autre base. La «République socialiste fédérée de Macédoine», instituée en 1945 après la libération des nazis en tant que partie constituante (avec les 5 autres Républiques) de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, puis la «République de Macédoine» née (après sa sortie par référendum de la Yougoslavie) en tant qu’État indépendant en 1991, sont des États fondés sur la reconnaissance d'une nationalité «macédonienne» et l'officialisation d'une langue, pour la première fois de l'histoire.

Toutefois, l'identification de l'État à une nation «macédonienne» n'a lieu qu'en 1989 (encore dans le cadre de la Yougoslavie) par amendement de la Constitution de la République fédérée, déniant aux minorités albanaise et turque le statut de co-fondatrices de la République. Cet amendement a d'ailleurs suscité des troubles sérieux de l'ordre public à l’intérieur. Mais, si la délimitation du périmètre interne de la nationalité pose des questions, celle de son périmètre externe suscite d'autres complications, se heurtant à la méfiance et l'hostilité des pays voisins (Grèce, Bulgarie, voire même Albanie) qui abritent des minorités apparentées et/ou incluent des territoires portant le nom de «Macédoine». La mémoire des conflits régionaux du 20e siècle est la poudre et toute imprudence pourrait allumer la mèche.

En ce qui concerne la Grèce en particulier, le nom de la «Macédoine» est associé à l'héritage hellénique de l'Antiquité, partie constituante de l'idéologie de l'État grec, depuis que celui-ci s'est créé au début du 19e siècle en se détachant de l'Empire ottoman par une révolution et une guerre d'indépendance sanglante qui dura 11 ans (1821-1832).

L’équilibre armé entre les 2 super-puissances (USA, URSS) a gelé ce type de tensions dans les Balkans. Pendant la période qui a suivi la fin de la deuxième guerre jusqu'à l'effondrement de l'Union Soviétique, même si les angoisses et frustrations se sont pérennisées, la survenue d'un nouveau conflit armé semblait improbable, chaque pays de la région, y compris la Yougoslavie non-alignée, bénéficiant de la protection potentielle d'une des deux grandes puissances. Il y a eu cependant aussi durant cette période des passes d’armes diplomatiques au sujet du nom de la Macédoine.

En même temps, des conflits beaucoup plus sérieux, aux nombreuses victimes humaines, sont survenus entre la Grèce et la Turquie, toutes les deux membres de l'OTAN.

Agrandissement : Illustration 5

Y a-t-il une minorité « macédonienne » slavophone en Grèce aujourd’hui ?

Suite aux déplacements de populations qui ont accompagné les guerres de 1912, 1913 et 1922, la communauté slavophone de Grèce (hétérogène au départ) s’est beaucoup réduite. Les politiques d’assimilation forcée, appliquées entre 1913 et 1940 ont entravé et réprimé le droit d’expression dans la langue maternelle et mis en place des discriminations. Des politiques d'assimilation forcée ont également été appliquées, à large échelle, en Yougoslavie et Bulgarie royalistes.

En 1945, après la libération de la Yougoslavie, s'est constituée la « République socialiste fédérée de Macédoine » devenue foyer étatique du peuple slave du Sud-Ouest des Balkans. La nouvelle République fédérée est devenue terre d'accueil pour les macédo-slaves discriminés ou persécutés dans les pays frontaliers.

Pendant et après la guerre civile grecque, un grand nombre de slavophones a traversé la frontière pour s’installer en République yougoslave de Macédoine. Des familles ont été séparées. Les biens de celles et ceux qui, dans ce contexte, ont quitté la Grèce ont été expropriés. Qualifiés « d’allogènes » ces réfugiés n’ont jamais obtenu le droit de retour, sauf individuellement et à échelle limitée. Il est difficile de recenser leur nombre car, contrairement aux réfugiés communistes grecs accueillis dans d’autres pays de l’Europe de l’Est, les réfugiés macédo-slaves ont acquis la citoyenneté yougoslave. On estime toutefois leur nombre autour des 30.000.

Après-guerre, l’exode rural et l’émigration vers l’Occident ont davantage réduit la taille de cette communauté et accéléré, dans le premier cas, son assimilation à la société grecque.

Aujourd’hui le groupe slavophone le plus nombreux sur le territoire de la Grèce est celui des Pomaques, musulmans sunnites ou alévites, résidant de Thrace, à environ 300 km (et près de 4 heures de voiture) de la « Macédoine du Nord », totalement indifférents à la question de l’identité « macédonienne » telle qu’elle est posée par Skopje.

Des macédo-slaves (proches culturellement du peuple de « Macédoine du Nord ») il en existe cependant toujours en Grèce. Ils se concentrent dans le département de Florina et les autres départements frontaliers du nord-ouest de la Grèce. Une partie d’entre eux se réclame de l’identité culturelle (à distinguer de la nationalité) macédonienne slave. Lors des élections européennes de 2009 ce courant a présenté la liste « Arc-en-ciel » qui a obtenu 4.530 voix (0,09%), dont 2.594 (5,7%) dans les départements frontaliers. C’est bien peu pour légitimer une revendication d’auto-détermination. Il s’agit en général de personnes bilingues ou simplement hellénophones, socialement intégrées et subissant beaucoup moins de discriminations, depuis l'accès au pouvoir des socialistes du PASOK, en 1981.

Si l’autodétermination n’est point à l’ordre du jour de cette communauté, le respect de ses droits de minorité est une obligation de l’Etat grec qui découle de la « Convention-cadre pour la protection des minorités nationales » du Conseil d’Europe, de 1991. Cette convention a été co-signée par la Grèce, mais jamais ratifiée par son Parlement. La France et la Turquie ne l’ont jamais signée. La libre utilisation et l’enseignement de la langue maternelle, le droit d’utiliser son nom et patronyme d’origine, le droit d’affichage de la langue locale ou régionale sur les inscriptions publiques sont inscrits dans cette Convention-cadre.

La mise en place de telles conventions internationales a pour but la protection des droits civiques, mais aussi de priver d’arguments toutes interventions d’un pays aux affaires internes d’un autre, sous prétexte de protection d’une minorité. Cette question est renvoyée aux obligations de chaque Etat face à ses citoyen-ne-s et à ses rapports avec la communauté internationale dans son ensemble. Les conventions multilatérales sur les droits individuels ou collectifs visent la stabilité et le maintien de la paix dans le monde.

On doit considérer aujourd’hui comme inacceptable toute influence de la diplomatie bilatérale entre Etats sur le statut des minorités nationales ou religieuses. C’est bien les jeux diplomatiques et les rapports de force entre Etats qui ont occasionné le déracinement forcé et le déplacement de millions de personnes lors du 20e siècle dans les Balkans, et de plusieurs autres millions dans le monde entier. Au détriment de l’égalité et de la laïcité, des conséquences de ces politiques subsistent encore, dans des pays balkaniques, notamment la Grèce. Il est du devoir de la Gauche radicale humaniste de lutter pour leur abolition.

Historiquement favorables aux droits de minorités, les communistes grecs ont souligné combien cela était important pour le maintien de la paix dans la région, citant souvent cet argument lors des procès qui leur ont été infligés dans les années 1930.

En France, malgré l’absence d’autorisation légale, les panneaux bilingues affichant la langue régionale existent maintenant depuis des décennies. Ils sont mis en place par décisions des autorités locales, départementales ou régionales.

Ce n’est pas le cas en Grèce, où les inscriptions bilingues, affichant une langue minoritaire non hellénique, font scandale, alors bien que tout visiteur de la Grèce constatera que toutes les inscriptions sont doubles, écrites en alphabets grec et latin pour le confort des touristes occidentaux.

L’affichage d’un panneau en langue macédo-slave par « Arc-en-ciel » devant ses locaux à Florina a déclenché, en 1995, l’assaut et le saccage des locaux, par des nationalistes en plein jour. Cette affaire a finalement conduit, en 2005, à la condamnation de la Grèce par la CEDH.

La question de la communauté slavo-macédonienne grecque ne doit pas être posée en fonction de la diplomatie de Etats, ni d’identifications nationalistes. L’enjeu pour cette communauté et le peuple grec sont l’épanouissement économique et culturel, les droits civiques et la justice sociale pour tout-te-s.

Au-delà de ses spécificités culturelles et de son héritage historique, cette communauté partage, avec l’ensemble du peuple grec, les effets de la crise, ressentis avec une intensité particulière dans plusieurs zones périphériques, notamment du Nord de la Grèce. Le développement de la vie économique et culturelle locale, à travers la vie associative, les coopératives, l’économie sociale et solidaire, est la seule voie pour le bien vivre ensemble et la disparition des anciennes rancunes et hostilités. La contribution des autorités régionales et municipales devrait être substantielle pour la réalisation de ces objectifs.

Malheureusement, les réformes des collectivités territoriales, imposées d’en haut (notamment par l’UE et le FMI) et les restrictions drastiques de leurs budgets ont rendu ce travail mission impossible. Alors que, les privatisations, la réduction des services publics de proximité et l’imposition lourde des paysans, mis en place par le gouvernement Tsipras, accentue la souffrance économique et sociale de ces populations.

Macédo-slaves et communistes grecs: des liaisons dangereuses historiques et leurs conséquences à long terme

Aux débuts du 20e siècle, moment de naissance du mouvement ouvrier en Grèce, dont la Fédération socialiste juive de Thessalonique fut co-fondatrice, les guerres nationalistes de 1903-1922, et l'inclusion consécutive des provinces du Nord dans le territoire national de la Grèce, ont été perçus comme hostiles à la classe ouvrière et au vivre ensemble des communautés locales et dénoncés.

Cette position «internationaliste» s'est régulièrement exprimée pendant les premières années de l'histoire du Parti Communiste de Grèce (KKE) et a donné lieu lors du 3e Congrès de novembre 1924, en écho aux projets de révolution prolétarienne dans l'ensemble des Balkans de l'Internationale Communiste, à la déclaration en faveur «d'une Macédoine unifiée et indépendante».

Cette position ne prenait pas en compte les modifications de la démographie en Macédoine grecque, suite aux «échanges de populations», déplacements forcés suite aux accords avec la Turquie et la Bulgarie. On ne peut que déplorer et dénoncer ces politiques d’Etat de l’époque, mais elles ont cependant créé une réalité. La position de 1924 du PC a contribué à limiter son influence parmi les couches populaires, notamment rurales, de manière qu'elle soit longtemps restée bien en deçà du brillant résultat de 13%, obtenu lors de sa première participation (1920) aux élections générales.

Il a fallu attendre l'occupation nazie et la constitution du «Front de Libération Nationale - EAM» pour que l'influence du PC sur la vie politique grecque devienne déterminante. La position du PC (KKE) sur la question dite «macédonienne» fut le prétexte de la persécution de ses militants pendant des années et de l'instauration des lois anticommunistes entre les deux grandes guerres.

Cette position, qualifiée des décennies après par le Parti comme «erreur historique», s'est progressivement effacée pendant les années 1930. Elle a été remplacée, lors du 6e Congrès de 1935, par celle de «la lutte pour la défense des droits et le traitement équitable de toutes les minorités ethniques». À ce moment, le PC (KKE), appliquant la ligne de l'Internationale de « la plus large unité dans la lutte contre le fascisme », dite du «Front Populaire», s'orientait vers une possible alliance avec le Parti Libéral vénizéliste, bourgeois et nationaliste. Ce projet est resté sur le papier, n’empêchant pas l'installation en 1936 du régime fasciste de Métaxas, dit «régime du 4 août», qui redoubla d'intensité les persécutions des opposants, particulièrement des communistes, et les politiques discriminatoires à l'égard des minorités.

Pendant la deuxième guerre mondiale et l'occupation nazie de la Grèce (1941-1944), alors qu'en Grèce (comme en Yougoslavie) un ample mouvement de résistance, animé par le Parti Communiste et des forces démocratiques, libérait une grande partie des régions rurales, la question dite «macédonienne» fut effleurée par les directions des résistances communistes des Balkans (Grèce, Yougoslavie, Bulgarie) et les gouvernements des puissances alliées lors de certains pourparlers. Toutefois, l'option privilégiée de toutes parts (y compris de l'Union Soviétique) fut le respect des frontières des États, telles qu'elles étaient tracées avant 1940.

La question « macédonienne » est remise à l’ordre du jour pendant la 2e étape (1946-1949) de la guerre civile grecque. La stratégie de l'insurrection armée, menée par le PC (KKE) et l'Armée Républicaine de Grèce (DSE), changea deux fois le long de ce conflit. Au départ riposte défensive face aux persécutions («terreur blanche») que la Droite infligeait aux résistants, l’insurrection fut par la suite pensée comme moyen de pression sur le gouvernement d'Athènes, puis moyen pour constituer un territoire «libéré» susceptible de peser sur l'échiquier international.

Dans ce contexte précis, la question «macédonienne» s'afficha de nouveau comme paramètre. En effet, dès 1946, plusieurs combattants slavophones, subissant les mêmes persécutions que les résistants communistes grecs, avaient rejoint l’Armée Républicaine.

Les populations slavophones de Grèce, surreprésentées dans les territoires contrôlés par l'insurrection, fournissaient à la fin de la guerre civile le quart de contingents de l'Armée Républicaine. Nombre de ces combattants se réclamaient d'une identité «slavo-macédonienne» et réclamaient pour la minorité l'autodétermination, ou son rattachement à la Yougoslavie socialiste. Pour converger avec ces aspirations, le Parti Communiste de Grèce s'est déclaré, par décision de la 5e plénière du Comité Central en 1949, favorable «au droit à l'autodétermination» sans pour autant cautionner ni même mentionner une quelconque sécession territoriale, comme il s'en est par la suite justifié.

L'intégration des combattants slavophones dans l'Armée Républicaine ne fut pas très simple. Leur transfert vers des théâtres d’opérations éloignés des terres d'origine, des discriminations pour l'accès aux grades et aux postes de commandement, les incitations à ne pas utiliser la langue maternelle, les différences culturelles et les divergences d'objectifs, installèrent du mécontentement et une certaine méfiance de part et d'autre. Dans un contexte de lutte armée de telles tensions peuvent prendre parfois des formes violentes.

À partir de 1948, le conflit entre les directions de l'URSS et de la Yougoslavie compliqua davantage la situation. Le Parti Communiste de Grèce s'étant aligné sur les positions de Moscou, l'ancien allié yougoslave devint un adversaire, ce qui précipita la défaite de l'Armée Républicaine et la fin de la guerre civile en Grèce, en 1949. Des slavophones soupçonnés de «titisme» connurent un mauvais sort. Pour faire diversion au «titisme», le Parti Communiste de Grèce encouragea, 5 mois avant la fin de la guerre civile, la création de «l'Organisation Communiste de la Macédoine de la mer Égée - KOEM», slavophone et anti-titiste, placée sous contrôle de la direction du KKE.

Paradoxalement, la décision de la 5e plénière sur «l'autodétermination» et la création de la KOEM avait notamment pour but de harceler la direction communiste yougoslave, qui avait elle-même institué une «République de Macédoine», établissant un peuple dans un territoire. Belgrade fut donc bien agacée par la manœuvre et la direction communiste bulgare, non informée du sens de cette politique du KKE, le fut également.

Mais c'est surtout à Athènes (et chez ses alliés occidentaux) que cette décision fut violemment dénoncée, qualifiée de trahison et de complot «contre l'intégrité de la nation». Une position rapidement abandonnée par le Parti, non sans avoir provoqué de grands dégâts. Ainsi la classe politique bourgeoise de la Grèce, la Droite en particulier, se saisirent de l'occasion pour établir dans leur propagande l'équation suivante : «communistes = partisans = slavophones = sécessionnistes = traîtres = bandits = Bulgares, etc.». Des échos de ce discours se font entendre encore aujourd'hui, notamment du côté de l'ultra-droite.

Il en fallait beaucoup moins, en période de guerre froide, pour justifier des vagues successives de répression féroce et toutes sortes de discriminations. Elles furent dirigées contre les communistes bien entendu, les slavophones également, mais aussi contre les démocrates de Gauche, les militants pacifistes et quiconque pouvait être soupçonné d'être «un compagnon de route des communistes», concept-accordéon justifiant toutes sortes d'atteintes aux droits civiques et à la Démocratie.

La loi de bannissement du Parti Communiste (loi 509/47, abrogée en 1974) mentionnait le crime «de conspiration contre l'intégrité du territoire national», criminalisait les opinions politiques, prévoyait la peine de mort pour les délits politiques, instaurait la compétence des tribunaux militaires pour ces délits. Elle fut votée suite à la déclaration, lors du Congrès du PCF à Strasbourg, en 1947, du représentant du PC de Grèce que «suite à l'intransigeance des forces réactionnaires locales et internationales, la seule option disponible est la création d'une Grèce libérée avec son propre gouvernement», projet que l'Armée Républicaine a tenté, sans succès final, de mettre en place. Mais, c'était la prise de position du KKE, en 1949, sur la question «macédonienne» (amalgame accessible au citoyen lambda) qui était a posteriori évoquée pour justifier ce «droit» d'exception et de terreur.

Aussi, un état d'urgence permanent s’appliquait en Grèce du Nord suite à l'instauration légale d'une «zone de surveillance renforcée» depuis la frontière nord jusqu'à 50 km en deçà. En tenant compte que la distance moyenne de la mer à la frontière nord, ainsi celle de Thessalonique, deuxième ville du pays à la frontière étant de 80 km, on voit bien l’étendue proportionnelle de cette zone d'exception.

Ce statut exceptionnel pour une partie du territoire a été instauré en 1936 par le régime fasciste du «4 août» de Métaxas et a commencé à être abrogé, parcelle après parcelle, en 1974 après la chute de la dictature des colonels, pour disparaître complètement seulement en 1995 sous le gouvernement PASOK.

Dans cette zone la gendarmerie (instrument de répression politique et sociale, dissoute par premier gouvernement du PASOK en 1984) mais aussi des «milices citoyennes» auto-constituées exerçaient des pouvoirs de contrôle et de répression, au détriment des droits civiques comme on les conçoit dans une Démocratie. Cette ambiance, répressive et d'intolérance, favorisa la création en Grèce du Nord de groupuscules d'extrême droite, à vocation volontiers délictueuse, dont on peut voir les œuvres dans le film «Z» de Costa Gavras.

Agrandissement : Illustration 6

Quel est l’enjeu et les conséquences du conflit autour du nom de la Macédoine, quel était l'enjeu de l'accord de Prespa ?

La Grèce, comme l’ensemble des membres de l’ONU, a reconnu la « Macédoine du Nord » comme Etat-membre. Le différend porte sur le nom sous lequel cet Etat figurerait dans les organismes internationaux. Quel que soit le nom porté, cet Etat entretient, depuis les «accords pour le rétablissement de la confiance» de 1995, des relations avec la Grèce, y compris l’octroi de facilitations importantes pour le transit des marchandises et l’utilisation du port de Thessalonique. L'accord de 1995 a permis l'échange d’autorités diplomatiques (« bureaux diplomatiques ») même si ces délégations n’avaient pas jusqu'ici le statut d’ambassades ou de consulats.

Par ailleurs, la « Macédoine du Nord » possède un consulat ou une ambassade dans 38 États étrangers et elle entretient des relations diplomatiques avec 167 États. Elle est membre de nombreuses organisations internationales, comme le Conseil de l'Europe, la Banque des règlements internationaux, le FAO, Interpol, l'Unesco ou encore l'Organisation internationale de la francophonie.

Dans un contexte géopolitique d’implosion de l’ancienne Yougoslavie, de montée des nationalismes et irrédentismes, des interventions militaires de l’OTAN en Yougoslavie, le refus de la Grèce, jusqu’au 25/01/2019 (jour de la ratification de l’accord de Prespa) de reconnaître à cet Etat la liberté de se nommer « République de Macédoine » avait pour cause la crainte des partis au gouvernement (Nouvelle Démocratie, PASOK) des retombées politiques intérieures qu’aurait l’acceptation du nom dont le pays voisin s’était doté dans sa Constitution, dont le texte comportait des formules à caractère irrédentiste. Ceci concernait surtout la référence faite à un « peuple macédonien vivant hors des frontières de l’Etat », énoncé pouvant servir d’appui pour des revendications territoriales au détriment des pays voisins (Grèce, Bulgarie, Albanie, Serbie).

Il existe, en effet, une diaspora «macédonienne» importante mais elle est surtout présente hors des Balkans, en Australie en particulier, souvent acquise aux positions ultra-nationalistes. La présence dans le texte constitutionnel de la formulation «peuple national hors des frontières» pour qualifier les personnes émigrées (et leur descendance) était très problématique. Imaginons la réaction de la France si un quelconque pays (État espagnol, Italie, Portugal, Pologne, Algérie, Tunisie, etc.) se revendiquait dans sa Constitution représentant et porte-parole légitime de ses citoyens émigrés et de leur descendance.

Une majorité de Grecs considère surtout que l'utilisation par l'État appelé aujourd'hui «Macédoine du Nord» de noms, insignes, références historiques appartenant à la Grèce antique est une usurpation d'identité, qui au-delà de leur hypothétique utilisation géopolitique, porte atteinte aux droits commerciaux de la Grèce en matière d'appellations d'origine, de tourisme et de culture.

Mon commentaire personnel est que le goût immodéré des dirigeants de la MdN, et de leurs sous-traitants commerciaux, pour le kitsch, nuit juste à notre culture et esthétique communes. Mais encore que, monuments bling-bling d'Alexandre, bâtiments publics de taille démesurée (pour lesquels on n'arrive pas à trouver les services publics à y loger) reproduisant de manière ratée le style de l'Antiquité, grandes fiestas pour célébrer la parenté (par Alexandre interposé) de l'État balkanique avec ... l'Égypte pharaonique, sont aussi des atteintes à la décence, dans un pays où sévissent la pauvreté et le chômage.

La politique de sanctions imposées par la Grèce à son voisin pendant les années 1991-1995, culminant à un embargo d’un an et demi, imposé en dépit des règles de libre circulation, dont l’UE a été obligée de prendre acte. Les conséquences de l’embargo furent endossées davantage par le peuple que par l'oligarchie locale, mais elles ont contraint ses dirigeants de réduire la voilure de leurs ambitions et de signer l'accord « intérimaire » de 1995.

Ainsi la MdN (à l'époque ARYM) a accepté d'abroger les formulations irrédentistes de sa Constitution. La concession accordée, la plus visible, fut le changement du drapeau. Le premier drapeau de la République arborait, sur fond rouge, le soleil à douze branches, motif décoratif incrusté sur un coffret découvert dans une tombe ancienne, attribuée à la dynastie royale de la Macédoine antique, située près du village grec de Vergina, à plus de 200 km (et 3 heures de voiture) de la frontière. Le drapeau actuel porte un soleil doré à huit branches sur fond rouge mais le nouveau graphisme exclut tout amalgame visuel.

Le levier de pression utilisé par la Grèce sur de son voisin du Nord pour lui faire accepter de changer son nom « constitutionnel » fut de 1995 à 2018 le véto opposé à son adhésion à l’OTAN et à l’UE. Accessoirement ce fut un moyen de pression sur l’UE et l’OTAN, avéré toutefois d'efficacité négligeable.

Mentionnons que la MdN se porta plaignante contre la Grèce devant la Cour internationale de Justice en 2008 pour violation de l'accord de 1995, alléguant que la Grèce s'était opposée à son adhésion à l'OTAN, lors du sommet de Bucarest de la même année. La Cour, par son arrêté de 2011, donne raison à la MdN, l'effet de cette décision reste toutefois seulement déclaratif. Une simple lecture de l'arrêté de la Cour dévoile la faiblesse de l'accord de 1995 (susceptible à interprétation variable comme celui de 2018) pour parer à la mauvaise foi éventuelle des parties contractantes.

On apprend cependant que l’unique fois qu’une juridiction internationale a été saisie, c'était pour se prononcer sur ce qui se révèle le principal enjeu de la discorde : l’adhésion de la « Macédoine du Nord » à l’OTAN !

La principale conséquence du statu quo en vigueur avant la signature de l'accord de Prespa était donc le report de l'adhésion de la «Macédoine du Nord» à l’UE et à l’OTAN. Serait-ce un préjudice pour le pays et son peuple , une entrave à la paix et à la coopération dans la région? Personnellement, je ne le crois pas.

L'adhésion du pays à l’OTAN, prévue déjà pour la fin de l'année, ne sera pas un facteur de stabilisation de sa politique interne ni une garantie de son intégrité territoriale, ou de sa bienveillance face à ses voisins. Le cas de la Turquie, membre de l’OTAN depuis 1952, démontre tout le contraire.

Cet autre pays voisin de la Grèce, depuis son adhésion l'Alliance a été secoué par plusieurs coups d'État militaires, a organisé l'exécution capitale de plusieurs personnes (y compris de ses dirigeants) pour des délits politiques, traversé des périodes de violence politique ayant fait des milliers de morts, persécute et discrimine constamment les minorités nationales et religieuses, a envahi de ses troupes deux pays voisins, Chypre en 1974 et récemment la Syrie, a menacé de guerre deux autres voisins, la Grèce et la Bulgarie, utilise son armée pour faire la guerre à la partie kurde de son peuple. Pendant tout ce temps elle a bénéficié de l'aide militaire des États-Unis et de la caution indirecte de l'OTAN.

La stabilité politique de la «Macédoine du Nord» serait beaucoup mieux assurée à travers la diminution du chômage (aujourd’hui proche de 22%) et la hausse des salaires, car le salaire net médian est aujourd'hui à 403 €, le salaire médian net corrigé pour le coût de la vie à 1205 €, des plus bas d'Europe et des Balkans. L'accord de Prespa ne changera rien à tout ça et encore, l'augmentation des prix qui suivra inévitablement l'adhésion à l'UE, et l'accélération des privatisations, fera baisser davantage le niveau de vie des citoyen-ne-s de «Macédoine du Nord».

D'ailleurs, pour une stabilité durable de la région, c'est l'ensemble des pays des Balkans (la Grèce comprise) qui devront augmenter le niveau de leurs populations car, d'après l'expérience, la montée des nationalismes et l'augmentation du risque de conflits armés accompagnent en général la précarisation et la paupérisation des sociétés.

L'opposition aux privatisations, à l'augmentation des inégalités sociales, aux discriminations, au nationalisme et au consevatisme social font partie de la plateforme de la formation politique de MdN «Levica» (La Gauche), qui s'oppose fermement à l'adhésion à l'OTAN, adopte par conséquent une position très critique face à l'accord de Prespa, et a appelé au boycott du référendum de ratification de l'accord.

Derrière la signature de l'accord de Prespa, les forces de Gauche radicale des deux côtés de la frontière décèlent les manœuvres stratégiques des USA et de l’OTAN, dangereuses pour la paix dans le contexte géopolitique actuel.

Les procédures accélérées de l'adhésion à l'alliance militaire, prévues déjà avant la signature de l'accord, devraient démarrer dès maintenant. En fait, selon le secrétaire général de l’Alliance, l’intégration de la MdN à l’OTAN devraient aboutir d’ici fin 2019. Connaissant que cette adhésion devrait préalablement obtenir sa ratification par les Parlements des 29 Etats-membres, on a droit de s’interroger sur les motivations de cette hâte.

Il faut donc se rappeler que le retrait des USA de la Syrie, leurs rivalités avec la Russie et l’ambivalence de la Turquie face à la politique américaine, créent pour les USA le besoin de revaloriser leur position dans les Balkans. La récente remise en question par Washington du « Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire » de 1987, déstabilise la paix internationale et implique davantage les pays des Balkans et de la Méditerranée Orientale dans les calculs géostratégiques américains. L’expansion de l’OTAN dans les Balkans n’est pas anodine car elle pourrait s’intégrer dans un scénario militaire aux effets potentiellement désastreux, notamment pour les peuples de la région.

Il faut aussi bien se rendre compte que l’adhésion de la MdN à l’OTAN sera une procédure pratiquement irréversible. Qui pourrait imaginer l'éventualité d'un futur retrait de l’Alliance atlantique d’un pays de seulement 2 millions d’habitants, quand bien même la majorité de ses électeurs le souhaiterait ? Car «la Démocratie n'a pas de sens face au rapport international de forces» selon l'odieuse formule de Jean-Claude Juncker, que je cite ici en la modifiant très peu. C’est ce même piège qui s’est refermé sur le Monténégro (630.000 habitants) en 2017.

L’adhésion de la MdN à l’Union Européenne se fera par une procédure beaucoup plus longue et laborieuse. Car ce n’est pas le véto grec qui a véritablement freiné cette adhésion, mais des décalages importants du pays par rapport à la « moyenne européenne », mis en avant par d’autres Etats-membres réticents à cette adhésion. Il ne s’agit pas pour «l’Occident» d’une urgence de la même nature, d’autant plus la pénétration des capitalistes occidentaux (y compris les capitalistes grecs) dans le pays continuera tranquillement pendant toute la durée des négociations avec l’UE.

En termes d’apaisement entre les 2 pays, et plus largement entre les pays de la région, l’accord de Prespa apporte peu de choses. Les rapports bilatéraux était substantiellement réglés déjà par l’accord de 1995. Mais, comme déjà évoqué, l'application en bonne foi de l’accord de 1995 était fonction des gouvernements élus et du climat politique respectif. Nous avons constaté l’impuissance de la Cour Internationale d’intervenir lorsque cet accord était transgressé par l’une ou l’autre partie. Ce même schéma vaudra pour l’accord de 2018 qui, hormis les dispositions qui concernent nom de la République voisine de la Grèce, est de structure similaire que celui de 1995.

Mais aujourd'hui le climat politique, suite notamment à l'exacerbation des velléités nationalistes des deux côtés de la frontière, c'est bien dégradé à cause des frustrations et des exaltations nationalistes générés par l'imposition « par en haut » de l'accord de Prespa. Encore, l’agacement exprimé par la Bulgarie (également membre de l’OTAN) face à certains aspects de cet accord, rappelle que les vieilles querelles balkaniques peuvent toujours refaire surface suite à des arrangements imposés qui ne tiennent pas compte des réalités locales.

Agrandissement : Illustration 7

Quelles sont les positions des partis de la Gauche Radicale grecque ?

Avant de poursuivre, délimitons préalablement cet espace politique. Je ne considère pas que SYRIZA, au pouvoir en Grèce, fasse partie de cet espace ni même simplement de la «Gauche» depuis août 2015. Pilier et promoteur des politiques néolibérales, ce parti a aujourd'hui plus d'affinités avec le PS français (et la social-démocratie européenne) et pour certains aspects de sa politique sociale avec LREM, qu'avec la Gauche. Au niveau international, ce parti est devenu le plus fidèle serviteur des intérêts des États-Unis en Europe et en Méditerranée orientale.

Font aujourd'hui partie de la Gauche Radicale grecque les groupes et personnalités qui ont quitté SYRIZA après août 2015. Parmi ceux-là, la formation « Unité Populaire » est la force la mieux visible sur la scène politique.

Dans ce même espace j’inclus l’actuel Parti Communiste de Grèce –KKE – le seul de la Gauche représenté au Parlement avec 5,55% de voix, l’Alliance Anticapitaliste « ANTARSYA » et quelques plus petits groupes d’extrême Gauche.

Les libertaires/anarchistes ne se reconnaissent pas comme de « gauche radicale » mais je les mentionne car on les retrouve parfois dans des mobilisations communes avec les autres courants.

Plusieurs thématiques, convergentes ou antithétiques déterminent les positions des forces de la Gauche Radicale grecque en matière de politique internationale : la défiance vis-à-vis de tous les gouvernements grecs en place depuis 2009 à ce jour, la défiance vis-à-vis des puissances occidentales et des organismes internationaux, l’antiaméricanisme, le sentiment anti-OTAN, la défiance face à toutes les puissances pour certains courants, le passif de la gauche communiste et post-communiste au sujet de la question dite « macédonienne », le soutien aux luttes pour l’auto-détermination des peuples, l’internationalisme, la défiance face au nationalisme et l’extrême droite, l’antifascisme, l’antimilitarisme, etc.

Certaines thématiques qui accentuent la lutte contre les grandes puissances étrangères pour «l’indépendance nationale» pourraient être occasionnellement partagées par des secteurs conservateurs, voire réactionnaires, de l'opinion publique.

Il arrive que des pays voisins de la Grèce soient ciblés, à tort ou à raison, par la rhétorique « anti-impérialiste ». La continuité chronologique et logique de la dictature (soutenue par les USA) et la crise gréco-turque des années 1970 fournit la trame et le paradigme pour de telles associations, parfois insuffisamment étayées. Les rhétoriques de dénonciation des « puissances étrangères » (faisant l’impasse sur le sens premier de « puissance = Etat », pourtant propre à la langue grecque) sont présentes dans les grands rassemblements nationalistes sur « l’hellénicité (exclusive) de la Macédoine ». D'où une possible confusion des genres politiques.

Toutefois, la dénonciation ferme du rôle régional et international des USA et de l’OTAN est surtout une affaire des héritiers des luttes démocratiques, antifascistes et anti-impérialistes. Cette dénonciation ne devrait pas faire l'impasse sur les rapports entre la classe dominante grecque et les Etats impérialistes, aspect essentiel pour déterminer le choix des alliés potentiels dans la lutte.

Le renforcement de tendances nationalistes et xénophobes à l'occasion des mobilisations pour «l'hellénicité de la Macédoine» préoccupe beaucoup, bien entendu, la Gauche radicale grecque. S'il faut les combattre très activement, il ne faut pas oublier que le gouvernement SYRIZA porte une responsabilité pour l'augmentation plus récente de leur influence et ne mérite pas d'être pardonné au nom d'une «large unité antifasciste ». Son alignement avec les USA, l’OTAN, l’Etat sioniste d’Israël et la dictature égyptienne, son engagement dans l’accord avec la Turquie pour le refoulement des réfugiés, enfin le discrédit qu'il a apporté à la Gauche par l'application de politiques néolibérales antisociales, ont bénéficié à l'augmentation de l'influence des idées conservatrices et d'extrême droite dans la société grecque.

Le Parti Communiste de Grèce (KKE) dénonce à juste titre l’accord de Prespa comme instrument de soumission des Balkans aux USA et à l'OTAN, faisant courir des risques pour la paix régionale et mondiale. Se déclarant fidèle à l’internationalisme, le KKE défend une coopération des peuples des Balkans en dehors des alliances militaires. Il se déclare indifférent sur la question du nom de l’Etat voisin de la Grèce, dénonce le nationalisme et la xénophobie. Rejetant les anciennes positions de 1924 et 1949, le KKE déclare « qu’il n’y a pas de minorité macédo-slave en Grèce » et dénonce même « Arc-en-Ciel » comme colporteur des projets des puissances impérialistes. Certes « Arc-en-Ciel », par son discours politique et ses alliances, fait partie du bloc néo-libéral et pas de la Gauche, mais je trouve que la négation de l’existence de la communauté que ce parti prétend représenter n'est pas de ce fait justifiée.

La formation « Unité Populaire » (Laïki Enotita) dénonce l’accord de Prespa, et le projet d’expansion de l’OTAN dans les Balkans que cet accord vient servir. « Unité Populaire » dénonce le nationalisme, la xénophobie et l’extrême Droite. « Unité Populaire » admet l’existence d’une minorité macédo-slave en Grèce mais défend la pérennité des frontières, s’opposant ainsi à tout irrédentisme. A l’intérieur d’UP, constituée comme un front politique d’organisations, de courants et de militants individuels, les positions varient selon le positionnement le long d’un spectre allant de « l’internationalisme ouvrier » au « front populaire patriotique». Ceci implique des divergences sur la question des noms (État, nationalité, langue) relatifs au voisin nord de la Grèce et l'hiérarchie des revendications politiques.

Dans le cadre de la constellation politico-idéologique de la Gauche Radicale grecque les questions posées ont été aussi d'ordre pratique, notamment celle de la conduite à tenir face aux rassemblements nationalistes. Les réponses apportées ont varié remettant en question la cohésion de cet espace politique, déjà malmenée suite à la grande défaite que représente la capitulation totale de SYRIZA face au capitalisme néolibéral et aux instances internationales qui le représentent. Notons que même au sein de l'espace libertaire/ anarchiste il n'y a pas eu unanimité sur les pratiques publiques à adopter face à la situation.

Des participations individuelles de Gauche aux rassemblements nationalistes ont occasionné la perplexité chez les autres militants, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de personnalités connues au niveau national et international, et il s'agit à mon avis d'une grave erreur.

Faut-il alors que les militants de Gauche s'abstiennent à manifester pour une question aussi importante que la politique internationale du pays ? Faut-il qu'ils organisent des manifestations séparées en dénonçant en priorité le nationalisme ou alors l'expansion de l'OTAN et la soumission servile du gouvernement Tsipras ? La convergence ne s'est pas faite et la critique de Gauche à l'accord de Prespa ne s'est pas fait entendre aussi fort que la contestation nationaliste ou la position de l'euro-atlantisme représentée par le gouvernement Tsipras et ses alliés internationaux.

Agrandissement : Illustration 8

Quel avenir après la ratification de l’accord de Prespa ?

L’accord de Prespa vient d’être ratifié (25/01/19) au Parlement grec à 153 voix contre 146 et une abstention, suite à des remaniements de la majorité gouvernementale obtenus par la cooptation de députés et l’éclatement de petits partis. Cette faible majorité, combinée à la désapprobation de l’opinion publique et les grandes manifestations de rue, apporte une légitimité insuffisante à l’accord.

De l’autre côté de la frontière la majorité parlementaire pour ratifier l'accord a été obtenue par des procédés encore plus douteux. Des accusations directes d'achat de voix de députés ont été publiquement énoncées. Des députés ont été sortis de prison pour voter. Toujours en « Macédoine du Nord », le référendum (déclaré non contraignant par le gouvernement après le résultat) a obtenu à peine 37% de participation, suite aux appels au boycott de l’opposition (de Droite et de Gauche) et du président de la République.

En Grèce, l’opposition de Droite (Nouvelle Démocratie) a déclaré, tout de suite après le résultat du vote parlementaire, qu'en cas de son éventuel futur accès au pouvoir, elle n’appliquerait pas l’accord à la lettre, notamment en ce qui concernait la candidature de la « Macédoine du Nord » à l’Union européenne. Il s’agit là d’une pantalonnade gratuite de la Droite car, comme nous l'avons évoqué, l’urgence pour le «bloc occidental» qui parraine l'accord n’est pas l’intégration de la MdN à l’UE mais son adhésion à l’OTAN. Cela n’est pas remis en question par « Nouvelle Démocratie » aussi servile à l'OTAN que SYRIZA. Le report de l’adhésion à l’UE pourrait même arranger les capitalistes occidentaux qui auraient ainsi tout le temps, en attendant, pour privatiser et racheter complètement l’économie de la MdN.

De même, le président des « Grecs Indépendants » (parti de Droite récemment sorti du gouvernement SYRIZA) en ciblant l’UE et l'Allemagne comme étant à la manœuvre de l’accord ment en toute connaissance. Toute la classe politique grecque, de la Droite à SYRIZA, cautionne l’expansion de l’OTAN dans les Balkans, à laquelle cet accord donne le feu vert. Il en est de même de la classe politique de la MdN (sauf le parti «Levica») et de la classe politique européenne, du gouvernement des Etats-Unis et de tous les médias et ONG qui convergent avec leurs objectifs.

La manière précipitée, avec laquelle cet accord a été préparé et mis en place, a soulevé des tollés de protestations et manifestations massives dans les deux pays concernés, Grèce et «Macédoine du Nord», pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ces mouvements sont les graines des futures difficultés pour l’application de l’accord. Ils semble que les vieux démons des Balkans ont été dérangés dans leur sommeil.

L’avenir géopolitique des Balkans est loin d’être réglé. Le présent n’est pas plus apaisé après la ratification de l’accord de Prespa. Cet accord n'est qu'un pansement posé sur la vilaine plaie de la crise profonde, sociale et géopolitique de la région, qu'elle empêche de voir mais ne la soigne pas et pourrait même l'aggraver.

Lire aussi :

- Olivier Delorme, La Grèce et les Balkans, du 5e siècle à nos jours, tomes 1-3, Gallimard, Paris 2013

- Political platform of Levica (https://levica.mk/english)

- Histoire de la république de Macédoine (https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_république_de_Macédoine)

- « La Question du nom de l’ARYM » – ancienne République yougoslave de Macédoine – Article du site du ministère grec des Affaires Etrangères (https://www.mfa.gr/fr/la-question-du-nom-de-larym ) sauvegardé sur le site : https://fr.scribd.com/document/398644565/La-Question-Du-Nom-de-l-Ancienne-Republique-Yougoslave-de-Macedoine-Ministere-Grec-Des-Affaires-Etrangeres

- Convention-cadre pour la protection des minorités nationales https://rm.coe.int/16800c10d0%20adoption%20signature%20ratifications

- Cour internationale de Justice: Application de l'Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce (https://www.icj-cij.org/fr/affaire/142)

- Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe: Dialogue postsuivi avec l’ex-République yougoslave de Macédoine (http://website-pace.net/documents/19887/4268449/AS-MON-2018-13-FR.pdf/5e27dbc7-c990-4c47-9651-ccd377a6b288)

- Grèce, la fin de l’alliance SYRIZA avec les «Grecs indépendants – ANEL» (http://alencontre.org/europe/grece/grece-la-fin-de-lalliance-syriza-avec-les-grecs-independants-anel.html)

- Grèce-Turquie, des manœuvres militaires au nom de prétendus «droits de la nation» (http://alencontre.org/europe/grece/grece-turquie-des-manoeuvres-militaires-au-nom-de-pretendus-droits-de-la-nation.html)

- Grèce: «Faire front contre l’aventurisme militaire pour du pétrole» (http://alencontre.org/europe/grece/grece-faire-front-contre-laventurisme-militaire-pour-du-petrole.html)