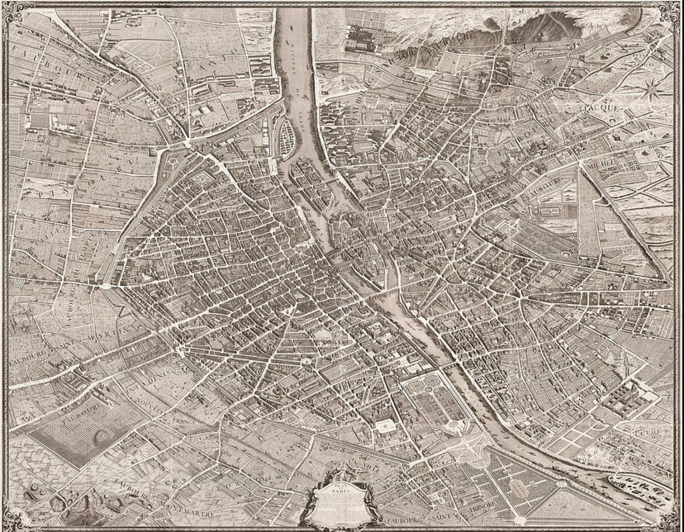

Agrandissement : Illustration 1

J’ai habité plusieurs quartiers de Paris, après une enfance et une adolescence banlieusardes. Longtemps dans le XIIIe, avant de m’égarer dans le XIe, de me plaire dans le XVIIIe et tout autant dans le XIVe. Toutes les rues où j’ai vécu ne méritent certes pas une Perambulation – encore que, toutes les rues de Paris ont des choses à raconter. Mais je dois avouer que celle où je vis depuis un peu plus de deux ans est vraiment à part, c’est pourquoi je ne résiste pas à en faire la matière de mon troisième épisode.

Si l’on m’avait dit que j’habiterais un jour le Marais, je n’y aurais pas cru. C’était pour moi un quartier où l’on ne vit pas, le plus beau quartier de Paris en termes architecturaux, réservé aux touristes et aux flâneries dominicales des Parisiens occupant les lisières. C’est de fait un quartier étrange, un peu muséifié certes, mais extrêmement varié dans ses atmosphères. Et les couches d’histoire qu’il recouvre, parmi les plus anciennes de la capitale, sont impossibles à épuiser, surtout dans le temps qui nous est imparti. Je ne vais donc pas chercher à atteindre à une exhaustivité inaccessible, mais me laisser guider – comme d’habitude – par ma subjectivité et mon plaisir.

L’atmosphère de cette rue me renvoie toujours au XVIIe siècle, qui est le temps des Médicis, la reine Catherine en tête. Quand je monte le grand escalier de mon immeuble – lequel aurait dit-on abrité les écuries de la reine –, je vois les mousquetaires à panache grimper quatre à quatre les larges marches de pierre jusqu’aux étages nobles. Je les dépasse pour gagner mon troisième, déjà ig-noble quoique très-charmant à mes yeux, et m’autorise chaque fois un clin d’œil à ces cavaliers du roi qui, descendus de cheval, vont rejoindre quelque dame bien née ou quelque soubrette, selon l’étage auquel ils se rendent.

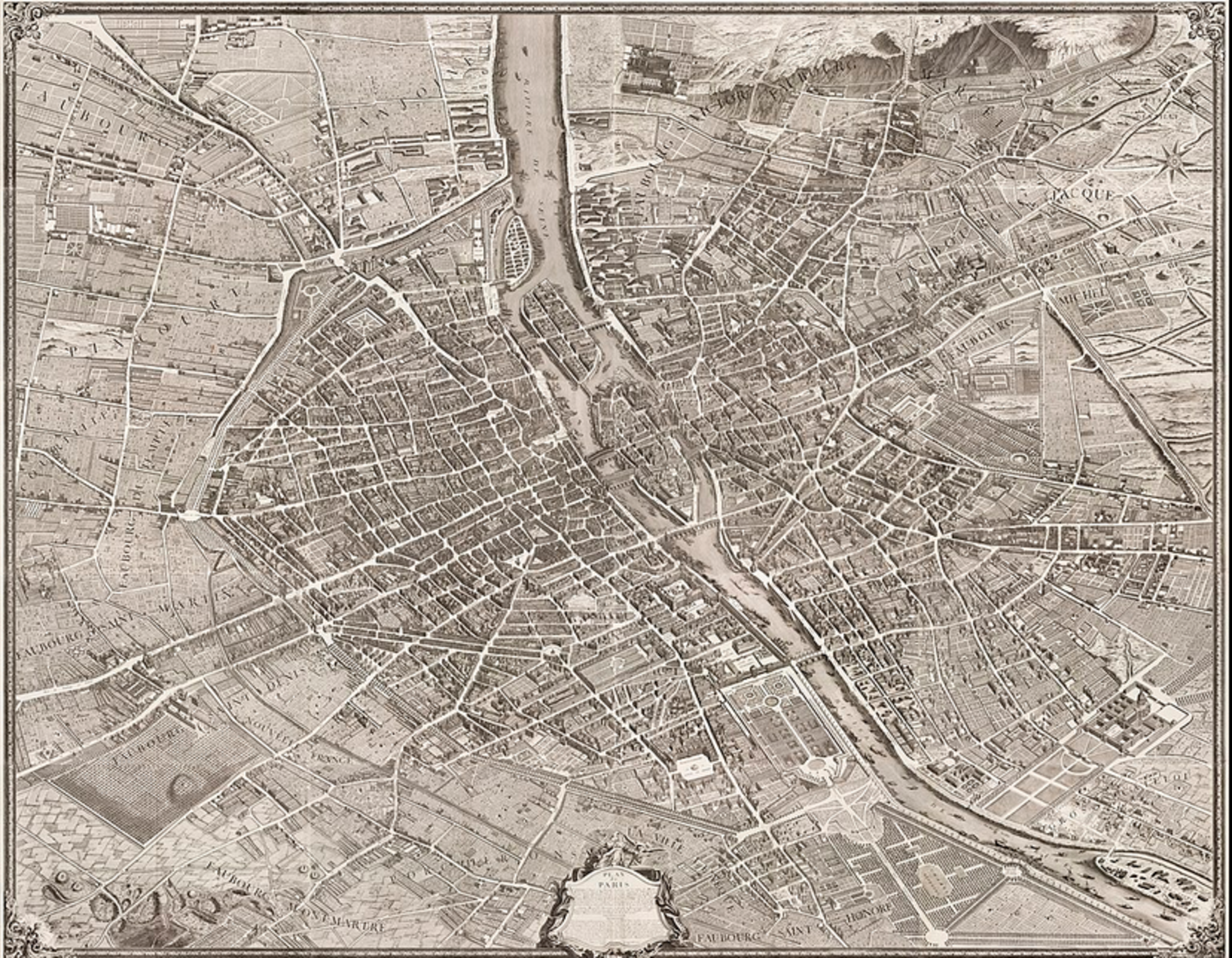

Agrandissement : Illustration 2

La rue des Tournelles ferme, dans sa partie ouest, le quadrilatère approximatif qui renferme le quartier du Marais : en gros, la rue Saint-Antoine au sud, la rue de Bretagne au nord et la rue Beaubourg à l’ouest. Elle a pour particularité de couvrir deux arrondissements sur sa longueur, les 3e et 4e, et de faire un coude dans sa partie nord, pour rejoindre vers l’est le boulevard Beaumarchais auquel elle est sinon parallèle. Elle mesure 580 mètres de long, pour une largeur de dix à quinze mètres. Voilà pour l’espace.

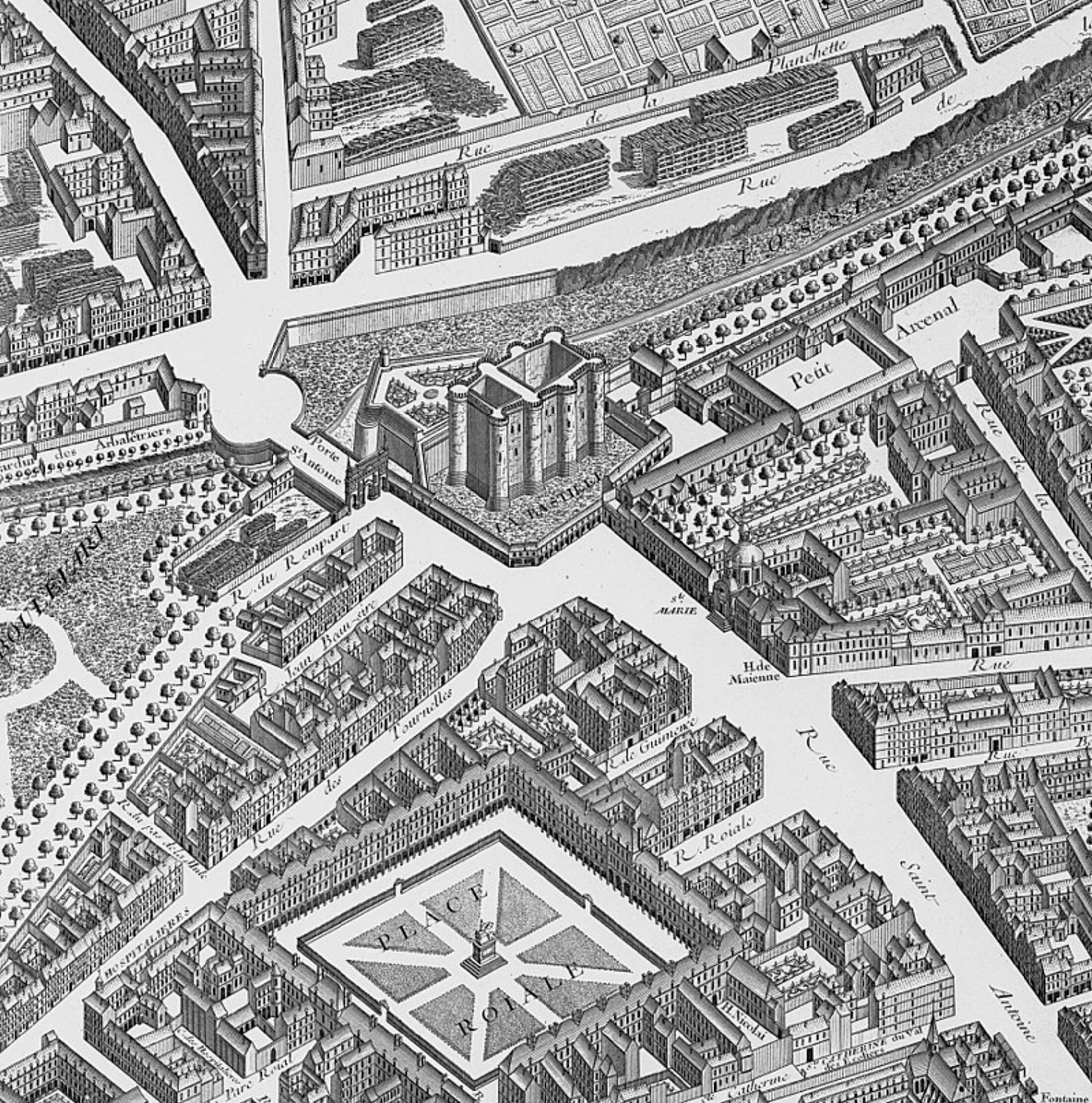

Agrandissement : Illustration 3

Pour ce qui est du temps, sa date de création officielle est 1839 ; elle apparaît pourtant sur le plan de Turgot daté de tout juste un siècle plus tôt, plan dont une reproduction est longtemps restée accrochée au mur de mon premier appartement. Aujourd’hui, je continue de le voir de loin, à travers la fenêtre de mon voisin d’en face, qui a eu la bonne idée de l’exposer chez lui. La différence de date tient en réalité au fait qu’autrefois, la rue des Tournelles ne rejoignait pas le boulevard Beaumarchais puisqu’elle changeait de nom dans sa dernière portion, pour s’appeler Petite-Rue-Neuve-Saint-Gilles. Sa partie sud date en réalité de 1605, soit au moment où est fondée la place Royale, future place des Vosges.

Agrandissement : Illustration 4

L’odonyme quant à lui remonte au XIVe siècle. Il tire son origine de l’hôtel des Tournelles, un ensemble de bâtisses édifié, peu ou prou, à l’emplacement de ladite place des Vosges. Cet ensemble hérissé de petites tours – d’où son nom – consistait en une vingtaine de chapelles, des préaux, des étuves, des galeries, un labyrinthe portant le nom joycien de « Maison de Dedalus », des parcs plantés d’arbres, des jardins potagers, un champ et même des ménageries où l’on trouvait notamment des lions. D’après la légende, on pouvait y loger six mille personnes sans problème. On dit même qu’il y avait, aux Tournelles, des chambres pour les tourterelles et pour les chiens de la reine.

L’entrée principale de l’hôtel se trouvait au fond de l’impasse Guéménée qui, au XVIIe siècle, s’appelait la rue du Ha !-Ha !. Elle aurait été nommée ainsi d’après l’onomatopée qui échappait à quiconque se fourvoyait dans ce cul-de-sac. Mais j’ai vécu au Québec, et me souviens que dans la région du Saguenay, à près de cinq cents kilomètres au nord de Montréal, se trouvent la baie, le lac et la rivière des Ha !-Ha ! nommée d’après le terme « ha-ha », qui en ancien français désignait un « obstacle inattendu sur un chemin ». C’est aussi un étroit fossé, type saut-de-loup, que l’on utilisait dès l’Antiquité pour protéger les fortifications. Petite anecdote sur cette impasse Guéménée : c’est par celle-ci, grâce à un immeuble communiquant avec la place des Vosges, que Victor Hugo s’échappait pour rejoindre dans un meublé situé non loin sa boulangère de maîtresse.

Agrandissement : Illustration 6

L’hôtel des Tournelles appartenait aux rois de France, lesquels n’y vivaient guère ; ils y faisaient quelques courts séjours et y logeaient à l’occasion leurs amantes – Louis XI y fit même construire une galerie qui traversait la rue Saint-Antoine pour relier l’hôtel des Tournelles à l’Hôtel-Neuf de madame d’Étampes, j’en conclus que Victor Hugo ne faisait que perpétuer la tradition royale. Ce pourquoi, sans doute, il fut longtemps un monarchiste convaincu. Certains de ces rois mouraient à l’hôtel des Tournelles, comme ce fut le cas pour Louis XII et surtout Henri II qui, lors d’un tournoi organisé à l’occasion du double mariage d’Élisabeth de France avec Philippe II d’Espagne et de Marguerite de France avec le duc de Savoie, Henri II donc fut mortellement blessé d’un coup de lance dans l’œil (quelle horreur). Il fut alors transporté à l’hôtel des Tournelles où il succomba dans d'atroces souffrances, en dépit des efforts des médecins royaux. Dont Ambroise Paré qui, pour trouver un remède, s’efforçait de reproduire la blessure sur des têtes de condamnés fraîchement décapités…

La veuve d’Henri II, Catherine de Médicis, trouvant la résidence démodée, la transforme alors en arsenal avant de la vendre pour financer la construction du palais des Tuileries. L’hôtel des Tournelles est démoli en 1565. Plus aucun vestige n’en subsiste, hormis la copie d’une de ses portes dans l’église Saint-Nicolas-des-Champs, rue Saint-Martin, et quelques caves sous des immeubles du quartier. Je ne peux m’empêcher d’imaginer que ma cave en fait partie, même si c’est peu probable puisque je demeure côté est.

Victor Hugo, dans Notre-Dame-de-Paris, évoque cet hôtel et ses environs :

« Derrière, s'élevait la forêt d'aiguilles du palais des Tournelles. Pas de coup d'œil au monde, ni à Chambord, ni à l'Alhambra, plus magique, plus aérien, plus prestigieux que cette futaie de flèches, de clochetons, de cheminées, de girouettes, de spirales, de vis, de lanternes trouées par le jour qui semblaient frappées à l'emporte-pièce, de pavillons, de tourelles en fuseaux, ou, comme on disait alors, de tournelles, toutes diverses de formes, de hauteur et d'attitude. On eût dit un gigantesque échiquier de pierre.

À droite des Tournelles, cette botte d'énormes tours d'un noir d'encre, entrant les unes dans les autres, et ficelées pour ainsi dire par un fossé circulaire, ce donjon beaucoup plus percé de meurtrières que de fenêtres, ce pont-levis toujours dressé, cette herse toujours tombée, c'est la Bastille. Ces espèces de becs noirs qui sortent d'entre les créneaux, et que vous prenez de loin pour des gouttières, ce sont des canons. Sous leur boulet, au pied du formidable édifice, voici la Porte Saint-Antoine, enfouie entre ses deux tours.

Au-delà des Tournelles, jusqu'à la muraille de Charles V, se déroulait avec de riches compartiments de verdure et de fleurs un tapis velouté de cultures et de parcs royaux, au milieu desquels on reconnaissait, à son labyrinthe d'arbres et d'allées, le fameux jardin Dédalus que Louis XI avait donné à Coictier. L’observatoire du docteur s'élevait au-dessus du dédale comme une grosse colonne isolée ayant une maisonnette pour chapiteau, il s'est fait dans cette officine de terribles astrologies. Là est aujourd'hui la place Royale. »

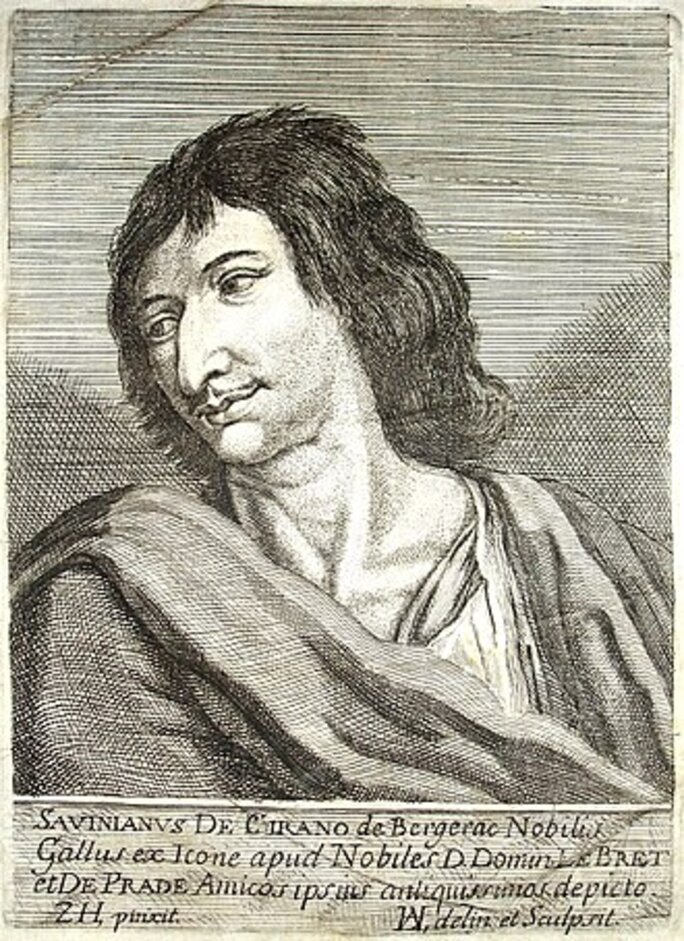

À l’emplacement d’une partie de l’hôtel des Tournelles se trouvait, au milieu du XVIIe siècle, le couvent de l’ordre réformé de Saint-Dominique. L’une des prieures de la maison conventuelle n’était autre que Catherine de Cyrano, la sœur du poète et utopiste libertin Cyrano de Bergerac. Que, d’ailleurs, Edmond Rostand fait mourir dans ledit couvent. Rappelez-vous les belles didascalies du dernier acte :

« Superbes ombrages. A gauche, la maison; vaste perron sur lequel ouvrent plusieurs portes. Un arbre énorme au milieu de la scène, isolé au milieu d'une petite place ovale. A droite, premier plan, parmi de grands buis, un banc de pierre demi-circulaire.

Tout le fond du théâtre est traversé par une allée de marronniers qui aboutit à droite, quatrième plan, à la porte d'une chapelle entrevue parmi les branches. A travers le double rideau d'arbres de cette allée, on aperçoit des fuites de pelouses, d'autres allées, des bosquets, les profondeurs du parc, le ciel.

La chapelle ouvre une porte latérale sur une colonnade enguirlandée de vigne rougie, qui vient se perdre à droite, au premier plan, derrière les buis.

C'est l'automne. Toute la frondaison est rousse au-dessus des pelouses fraîches. Taches sombres des buis et des ifs restés verts. Une plaque de feuilles jaunes sous chaque arbre. Les feuilles jonchent toute la scène, craquent sous les pas dans les allées, couvrent à demi le perron et les bancs.

Entre le banc de droite et l'arbre, un grand métier à broder devant lequel une petite chaise a été apportée. Paniers pleins d'écheveaux et de pelotons. Tapisserie commencée.

Au lever du rideau, des sœurs vont et viennent dans le parc; quelques-unes sont assises sur le banc autour d'une religieuse plus âgée. Des feuilles tombent. »

Revenons à la rue des Tournelles, et tâchons de l’imaginer au XVIe siècle. Dans un manuscrit inédit de la Bibliothèque nationale, daté de 1636 et qui recense les rues du Paris d’alors, elle est décrite comme « salle et pleine de boues et immundices ». Je dois avouer que, tout élégants que puissent être aujourd’hui les passants qui l’arpentent, tout fortunés les touristes qui la fréquentent, la description s’applique toujours, tant Paris a tout désormais de latrines à ciel ouvert.

À ce propos, je me dois de signaler que cette rue, située non loin de la Garde républicaine, fait aujourd’hui partie du trajet emprunté par les gendarmes pour les promenades de leurs chevaux. Aussi suis-je souvent accueillie, lorsque je quitte mon immeuble et émerge dans la rue, par le son délicieusement anachronique des sabots sur le bitume et par cette vision un peu surréaliste de deux gardes – souvent des femmes – juchés sur de splendides animaux à la robe luisante, baie ou alezane selon le régiment qu’ils représentent, et qui laissent dans leur sillage un parfum de nostalgie en même temps que, sur la chaussée, un fumier de picotin bien moins répugnant que ce qui macule les trottoirs.

Après cette longue divagation historique et hygiénique, entamons notre Perambulation.

Agrandissement : Illustration 8

La rue des Tournelles commence au pied de la statue de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui a son boulevard juste derrière. La statue est située sur une placette triangulaire qui n’a pas de nom – particularité qui n’est pas pour me déplaire, cette zone fantôme m’évoquant les quelques mètres carrés qui séparent deux panneaux de frontière entre deux villes, voire deux pays, ces zones apatrides où fermente la liberté.

Agrandissement : Illustration 9

En quittant la rue Saint-Antoine, la rue des Tournelles croise d’abord, à main droite, la rue de la Bastille, une toute petite voie qui mène sur la place du même nom et où se trouve la fameuse brasserie Bofinger – dont le décor 1900, s’il est conforme à celui d’origine, n’est plus qu’un miroir aux alouettes destiné aux touristes ; d’ailleurs, les serveurs vous y abordent en anglais, paraît-il.

Cette place de la Bastille est trop connue pour que je m’arrête à son passé révolutionnaire ; je m’autorise néanmoins quelques évocations toutes subjectives. La première c’est que, parmi d’autres arguments de vente bien superflus, l’ancienne propriétaire de mon appartement avait tenu à me préciser qu’elle avait fait venir un magnétiseur, de crainte que des ondes chargées de la violence de 1789 ne soient renfermées entre ces murs épais du XVIIe siècle. Mais je pouvais être rassurée, tout était sain et pur. Dont acte.

Je souhaite aussi évoquer le génie de la Bastille, dont je peux depuis ma fenêtre admirer l’or persistant, le soir dans le ciel noir. Cette vision compta, de fait, au rang des nombreuses raisons qui me décidèrent, avec la vitesse du coup de foudre, que ce m’était ici un endroit pour vivre. Non que j’éprouve un goût particulier pour cette figure juchée au sommet de la colonne de Juillet, dite aussi colonne de la Liberté, mais j’ai une sensibilité un peu superstitieuse pour les signes, et je venais tout juste d’achever un texte interrogeant la notion de génie. Génie en effet, et non pas ange, contrairement à ce que les deux ailes dont l’allégorie est affublée peuvent laisser croire. Précisément, toute référence religieuse était à proscrire dans les intentions de ses concepteur et sculpteur. Par ailleurs le génie est aussi, de par sa flamme et l’étoile qu’il arbore au-dessus de sa tête, assimilé à Lucifer, dont le nom signifie étymologiquement « porteur de lumière ».

En revanche, je regrette la fontaine en forme d’éléphant que Napoléon voulait construire à l’emplacement de l’ancienne forteresse et prison, avant que la colonne de Juillet ne soit érigée. Seuls le bassin et le socle de cette fontaine furent construits, qui servent encore aujourd’hui de base à la colonne. Napoléon fit toutefois réaliser une maquette grandeur nature en plâtre, qui coûta une fortune et s’effrita peu à peu sous les intempéries et l’œil blasé d’un cornac. Pour huit cents francs par an, l’homme surveillait les maraudeurs depuis son logement situé dans une jambe de l’animal. Les gamins et les rats jouaient autour autant qu’à l’intérieur du pachyderme, qui faillit bien revivre au moment de la Révolution de 1830, avec la mode des souvenirs napoléoniens. Mais en 1846, sa démolition fut décidée. Des légions de rats s’en échappèrent qui terrorisèrent le quartier pendant plusieurs semaines.

Nombre d’écrivains, de Delphine de Girardin à Heinrich Heine, s’en sont emparés, le plus souvent pour moquer l’extravagance du projet napoléonien. Chateaubriand en parlait comme d’un « éléphant d’argile ». Mais c’est surtout Victor Hugo, encore lui – on n’y coupe pas s’agissant de Paris – qui évoque merveilleusement l’animal, cette fois dans Les Misérables, au début des années 1860. Je vous en lis un extrait :

« Il y a vingt ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille près de la gare du canal creusée dans l'ancien fossé de la prison-citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens, et qui méritait d'y laisser quelque trace, car c'était une pensée du « membre de l'Institut, général en chef de l'armée d'Égypte ». Nous disons monument, quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon que deux ou trois coups de vent successifs avaient emportée et jetée à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique, et avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire.

C'était un éléphant de quarante pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds pareils à des colonnes faisaient, la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille.

Peu d'étrangers visitaient cet édifice, aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine ; à chaque saison, des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. « Les édiles », comme on dit en patois élégant, l'avaient oublié depuis 1814. Il était là dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie souillée à chaque instant par des cochers ivres ; des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes ; et comme le niveau de la place s'élevait depuis trente ans tout autour par ce mouvement lent et continu qui exhausse insensiblement le sol des grandes villes, il était dans un creux et il semblait que la terre s'enfonçât sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe, laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter.

Comme nous l'avons dit, la nuit, l'aspect changeait. La nuit est le véritable milieu de tout ce qui est ombre. Dès que tombait le crépuscule, le vieil éléphant se transfigurait ; il prenait une figure tranquille et redoutable dans la formidable sérénité des ténèbres. Étant du passé, il était de la nuit ; et cette obscurité allait à sa grandeur. »

La suite est pur délice, mais je me suis encore égarée trop longtemps… après tout, c’est dans les digressions que se trouve le charme de la promenade.

Reprenons au seuil de la rue. Le premier établissement intéressant de la rue des Tournelles, du moins à mes yeux, est situé au numéro 3. Il s’agit là encore d’un lieu sans nom. Un bar minuscule, où je n’ai encore jamais osé entrer, dont les horaires d’ouverture me demeurent mystérieux. En réalité il a un nom, qui n’est presque pas visible sinon sur une minuscule affichette rose que je n’avais jamais remarquée avant d’apprendre il y a seulement quelques semaines par un ami étranger – on n’est jamais mieux servi que par les autres – qu’il s’appelait le Bubar. Quoi qu’il en soit, je garderai de ce lieu l’impression de mystère suscitée par son anonymat supposé.

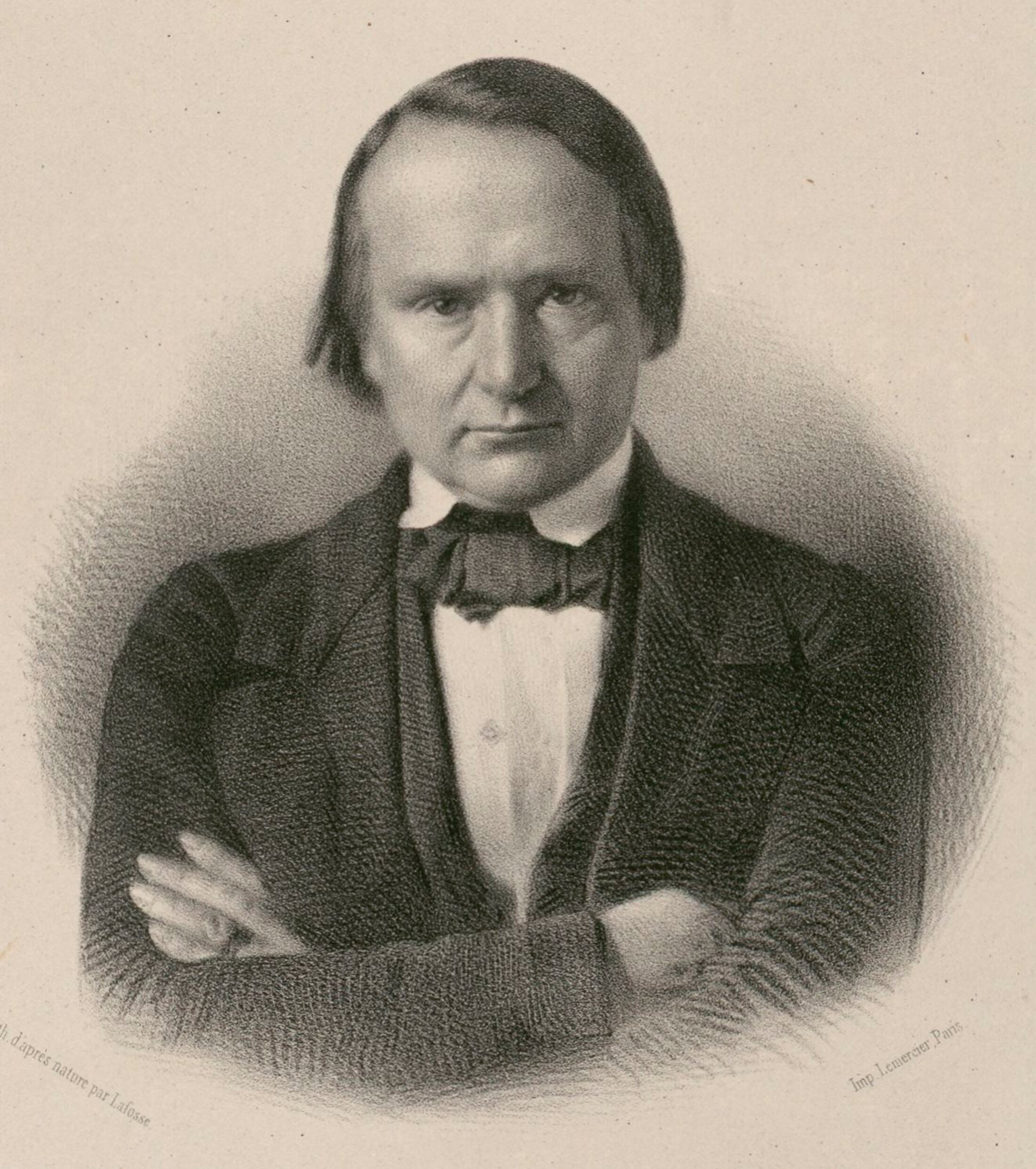

Agrandissement : Illustration 10

En parlant de nom, j’ai été séduite en arrivant dans cette rue par celui d’un restaurant situé au numéro 6, Gaspard de la nuit, où l’on remarque aussi une belle porte cloutée qui, paraît-il, mène jusqu’au numéro 11 de la rue Jean-Beausire. Je m’étais alors promis d’aller y dîner, attirée par la référence littéraire. Malheureusement, il a fermé définitivement avant que j’aie pu tenir ma promesse. Il est devenu le moins évocateur quoique sans doute très bon, si j’en juge les critiques, Bistrot des tournelles. En contrepartie, je vous livre un extrait du texte éponyme d’Aloysius Bertrand, recueil de poèmes en prose inspirés du romantisme autant que du Moyen Âge, et qu’exaltèrent notamment Baudelaire et Sainte-Beuve :

« Encore un printemps, - encore une goutte de rosée qui se bercera un moment dans mon calice amer, et qui s'en échappera comme une larme.

O ma jeunesse ! tes joies ont été glacées par les baisers du temps, mais tes douleurs ont survécu au temps qu'elles ont étouffé sur leur sein.

Et vous qui avez parfilé la soie de ma vie, ô femmes ! s'il y a eu dans mon roman d'amour quelqu'un de trompeur, ce n'est pas moi, quelqu'un de trompé, ce n'est pas vous !

O printemps ! petit oiseau de passage, notre hôte d'une saison qui chante mélancoliquement dans le cœur du poète et dans la ramée du chêne !

Encore un printemps, - encore un rayon du soleil de mai au front du jeune poète, parmi le monde, au front du vieux chêne, parmi les bois ! »

Ce recueil a inspiré à Maurice Ravel un triptyque éponyme, qualifié par le compositeur de « poèmes pour piano ».

Agrandissement : Illustration 11

Restons dans la limonade pour notre première rencontre avec un des personnages emblématiques de la rue des Tournelles, à savoir Édouard, le patron de L’Area. Ce restaurant, situé au numéro 10, a valeur de lieu culte pour la faune variée qui la fréquente. Celle-ci comprend, selon les créneaux horaires, des créatures nocturnes issues du monde de la mode et de l’art contemporain, des intellectuels, de très jeunes gens assez riches pour passer une soirée entière à boire dans le Marais, mais aussi en début de soirée – ce sont les moments que je préfère, quand les lieux sont encore calmes – des habitués venant chercher, qui un entourage à leur solitude, qui un espace d’observation, qui une vibration particulière ou, tout simplement, la tendresse et la bienveillance d’Édouard. Né à Beyrouth, Édouard a vécu un peu partout, parle je ne sais combien de langues et se sent du monde entier. Sensation que ne manque pas d’éprouver quiconque passe une soirée « chez lui » – car on ne se retrouve pas à L’Area, mais bien toujours « chez Édouard ». Or derrière Édouard, il y a Lydie, sa femme… c’est lui-même qui le dit.

Agrandissement : Illustration 12

Au numéro 15 se trouve un autre lieu que j’apprécie pour son nom et l’originalité de sa raison d’être, c’est la boutique Maison Jardins d’écrivains. À l’époque où je me promenais dans le quartier en attendant d’y emménager, j’étais entrée dans cet endroit au décor séduisant, qui évoque autant un cabinet de curiosités que les apothicaires d’antan. On y trouve des parfums de peau et d’ambiance inspirés par les œuvres et les lieux de vie de différents écrivains. Je vous invite à y entrer à ma suite, pour humer les fragrances littéraires imaginées par Anaïs Biguine.

Au numéro 17 se trouve l’entrée secondaire de l’hôtel particulier de Rohan-Guémené, l’un des plus beaux de la place des Vosges, où se trouve aujourd’hui la maison de… Victor Hugo, eh oui. Dans cet hôtel vécut et mourut Prosper Jolyot de Crébillon, dit « Crébillon père », auteur dramatique et académicien, rival de Voltaire et auteur, notamment, d’Atrée et Thyeste.

L’œuvre de Crébillon père a été un peu oubliée, hors des bancs universitaires. Je vous laisse juges si c’est justice ou non, en vous lisant un petit extrait de sa fameuse tragédie :

« Plisthène

Où portez-vous vos pas ? Me cherchez-vous, madame ?

Du trouble où je vous vois ne puis-je être éclairci ?

Théodamie

C'est vous-même, seigneur, que je cherchais ici.

D'Athènes dès longtemps embrassant la conquête,

On dit qu'à s'éloigner votre flotte s'apprête ;

Que, chaque instant d'Atrée excitant le courroux,

Pour sortir de Chalcys elle n'attend que vous.

Si ce n'est pas vous faire une injuste prière,

Je viens vous demander un vaisseau pour mon père.

Le sien, vous le savez, périt presque à vos yeux,

Et nous n'avons d'appui que de vous en ces lieux.

Vous sauvâtes des flots et le père et la fille,

Achevez de sauver une triste famille.

Plisthène

Voyez ce que je puis, voyez ce que je dois.

D'Atrée en ce climat tout respecte les lois :

Il n'est que trop jaloux de son pouvoir suprême ;

Je ne puis rien ici, si ce n'est par lui-même. »

Pour en revenir à cette aile de l’hôtel de Rohan, il paraît que Madame de Sévigné y séjourna en son temps, et que la sculptrice Lucienne Heuvelmans, première femme à obtenir le grand prix de Rome, y avait son atelier. Il paraît aussi que dans la cour d’honneur se trouve l’une des rares fontaines parisiennes datant de l’époque de Louis-Philippe, mais je ne peux que croire mes sources sur parole, n’ayant pas accès à l’immeuble. Enfin, certaines scènes du film Le Magnifique de Philippe de Broca ont été tournées en ces lieux, où se trouve le domicile de l’écrivain fauché interprété par Jean-Paul Belmondo. J’avoue avoir adoré ce film étant enfant, et je ne serais pas étonnée qu’il ait joué un rôle, non dans ma vocation, mais dans certaines de mes représentations de l’écrivain telles que je les porte, enfouies en moi trop profondément pour que j’y aie accès, là aussi.

Agrandissement : Illustration 14

Au numéro 21, une école maternelle arbore la plaque suivante : « À la mémoire des élèves et anciens élèves du cours complémentaire et des enfants du quartier, déportés de 1942 à 1944 parce qu’ils étaient nés juifs, victimes innocentes de la barbarie nazie avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Plus de 11400 enfants furent déportés de France dont plus de 500 vivaient dans le 4e arrondissement. Ils furent exterminés dans les camps de la mort. Ne les oublions jamais. » Je note qu’en 2016, date à laquelle fut apposée cette plaque, on mentionnait la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la déportation des Juifs de France. N’oublions jamais, non plus, que cette reconnaissance date seulement du milieu des années 1990, avec le fameux discours de Jacques Chirac au Vélodrome d’Hiver.

Au 21 bis se trouve justement ce qui est sans doute le principal bâtiment de la rue, à savoir la synagogue des Tournelles. Sa construction, à l’emplacement d’une synagogue incendiée, s’est achevée en 1876. Elle a une histoire intéressante, qui est directement liée à celle de l’intégration des Juifs de France dans la société du Second Empire. Intégration relative d’ailleurs, car l’impératrice avait tout de même refusé que l’entrée principale de la synagogue donne sur la place des Vosges, d’où une construction inversée avec la façade qui donne sur la rue des Tournelles. Celle-ci, relativement étroite comparé à la hauteur de ce bâtiment imposant, n’invite hélas pas à lever le nez pour découvrir les magnifiques vitraux, l’impressionnant oculus octolobé en rosace de style romano-byzantin, et les sculptures représentant les rouleaux de la Loi. Je n’ai jamais eu l’occasion de visiter cet édifice classé monument historique, mais les photographies que présentent son site montrent un splendide péristyle et une nef imposante. L’ossature intérieure en fer est l’œuvre de Gustave Eiffel. Juste après celle de la rue de la Victoire, c’est la plus grande synagogue de Paris. Elle compte au nombre de celles qui ont subi, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941, les attentats du parti d’extrême droite MSR, Mouvement social révolutionnaire. Très régulièrement, des mariages y sont célébrés, et une foule joyeuse envahit la rue de ses tenues aux couleurs vives, de ses youyous et de ses Klaxon.

Agrandissement : Illustration 15

Au numéro 23, la porte entrouverte d’un atelier de moulage de plâtre invite à la curiosité ; mais je les laisse travailler, et me contente d’admirer la façade ancienne indiquant une manufacture de caoutchouc portant le nom discutable de « Paris adhésif ».

Agrandissement : Illustration 16

Au numéro 28 se trouve l’hôtel de Sagonne, édifié dans la dernière partie du XVIIe siècle et lui aussi classé. Y a notamment vécu la comtesse Philippe de Noailles, dame d’honneur de la reine Marie Lesczynska, puis de la dauphine Marie-Antoinette. L’hôtel est célèbre pour ses décors peints, notamment par Le Brun, Mignard et Allegrain. Hélas, il ne se visite pas et là encore, je n’ai pas accès à la belle cour intérieure. Beaucoup d’immeubles, dans cette rue comme dans bien d’autres à Paris en général et dans le Marais en particulier, abritent des merveilles interdites au badaud. Je rêve de l’un de ces sésames miraculeux dont bénéficient les facteurs, ou d’un coup de chance qui me ferait passer au bon endroit au bon moment, celui où, par exemple, les portes ont été laissées ouvertes pour permettre la circulation d’ouvriers. Il reste de toute façon possible de rêver à ces cours pavées gardant une fraîcheur qui semble venue du XVIIe siècle, à ces escaliers remarquables, à ces fontaines qui ne coulent que pour quelques privilégiés, à ces ferronneries ouvragées, à ces pompes à eau en cuivre qui témoignent de pratiques disparues.

Je sais qu’ont vécu, dans cette rue, mais je ne sais pas à quels numéros, le chansonnier Philippe-Emmanuel de Coulanges, cousin de madame de Sévigné, et Marie-Émilie de Joly de Choin, veuve du Grand Dauphin. En revanche, je sais qui vécut au numéro 36 : la courtisane, salonnière et femme de lettres Anne dite Ninon de Lenclos. Une petite incertitude de numéro demeure, car le 36 n’apparaît nulle part et la minuscule plaque, pas même de marbre, davantage une affichette, signalant l’illustre occupante prétend qu’il s’agit de l’hôtel de Sagonne, pourtant situé d’après toutes mes sources au numéro 28.

Mais peu importe. Cette maison, construite en 1642 pour le procureur du Châtelet Louis du Baille, fut quelques décennies plus tard louée, puis vendue à Ninon de Lenclos. Celle-ci est connue pour ses amours : elle fut notamment la maîtresse du Grand Condé, cousin de Louis XIV, des ducs d’Estrées et de Saint-Simon, de François de La Rochefoucauld, ou encore de l’astronome Christian Huygens, qui écrivit à son propos les vers galants qui suivent :

« Elle a cinq instruments dont je suis amoureux :

Les deux premiers, ses mains ; les deux autres, ses yeux.

Pour le dernier de tous et cinquième qui reste,

Il faut être galant et leste. »

Agrandissement : Illustration 17

Elle eut tant d’amants que l’écrivain et homme politique britannique Horace Walpole la surnomma « Notre-Dame-des-Amours ». Je vous livre deux autres citations à son sujet, la première de La Bruyère : « Une femme qui a les qualités d’un honnête homme est ce qu’il y a au monde de plus délicieux », la seconde de Voltaire : « Mon Dieu, faites de moi un honnête homme et n’en faites jamais une honnête femme. » De fait, son goût pour le libertinage eut tôt fait de conférer à la rue des Tournelles une réputation de rue galante, qu’elle retrouva dans les années 1970 avec le développement de la prostitution sur ses trottoirs étroits. Le quartier, de manière générale, a toujours porté une réputation de sulfure – la rue du Petit-Musc toute proche ne s’appelait-elle pas auparavant la rue Pute-y-muse, rebaptisée au tournant du XVIIIe par un effet de pudibonderie qui modifia bien des odonymes ?

Mais Ninon de Lenclos ne se consacrait pas qu’à la galanterie : musicienne précoce et prodige, épistolière, mécène, érudite, polyglotte, elle tenait un salon littéraire à son domicile de la rue des Tournelles. Il avait lieu tous les jours, de 5 heures à 9 heures, à partir de 1657 ou 1667 selon les sources, et jusqu’à sa mort en 1705. Elle avait alors, toujours selon les sources et au gré de sa coquetterie, atteint l’âge de 82 ou 85 ans, et inspirait paraît-il toujours l’amour. Les salons étaient devenus une institution, une occasion pour les femmes, qui n’en avaient pas tant que cela à l’époque, de rester dans l’Histoire pour autre chose que pour leurs amants, même si bien sûr amour des arts et amour de la chair se mêlaient alors sans beaucoup de scrupules. Les dames accueillaient souvent non pas dans le salon, mais dans la ruelle de leur chambre à coucher, c’est-à-dire près de leur lit, et devisaient sur l’amour. La contemporaine, mentor, amie et sans doute un peu rivale de Ninon de Lenclos, Marion Delorme, tenait ainsi un célèbre salon place des Vosges. Chez Ninon se pouvaient rencontrer madame de Sévigné bien sûr, figure éminente du quartier, mais aussi Lully, Scarron, La Fontaine, Charles Perrault, Racine et la Champmeslé, La Rochefoucauld, la reine Christine de Suède, et même Molière, qui y présenta son Tartuffe.

« Ninon de Lenclos : Nous vous écoutons, Monsieur de Molière.

Molière : Le Tartuffe, ou l’imposteur, comédie par Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.

Acteurs : Madame Pernelle, mère d'Orgon. Orgon, mari d'Elmire. Elmire, femme d'Orgon. Damis, fils d'Orgon. Mariane, fille d'Orgon et amante de Valère. Valère, amant de Mariane. Cléante, beau-frère d’Orgon. Tartuffe, faux dévot. Dorine, suivante de Mariane. Monsieur Loyal, sergent. Un exempt. Flipote, servante de Mme Pernelle.

La scène est à Paris.

Acte I – scène première.

MADAME PERNELLE : Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre.

ELMIRE : Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre.

MADAME PERNELLE : Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin : Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.

ELMIRE : De ce que l'on vous doit envers vous on s'acquitte, Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite ?

MADAME PERNELLE.

C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,

Et que de me complaire on ne prend nul souci.

Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée :

Dans toutes mes leçons j'y suis contrariée,

On n'y respecte rien, chacun y parle haut… »

Pour une femme qui se mêle d’écrire et professe un certain goût de la nostalgie, comme c’est mon cas, l’idée de devenir salonnière est ce que j’appelle un faux fantasme. En effet par narcissisme, l’artiste préfère être reçu que recevoir, et les femmes ne font pas exception.

Aujourd’hui, plus de salon littéraire au 36, rue des Tournelles, mais un salon de coiffure. Un mascaron représentant un visage de femme, que j’imagine être celui de Ninon, en surplombe l’entrée, consciencieusement gardée par un petit mais superbe – et superbement toiletté – berger des Shetland. Je m’amuse, tous les jours, de croiser ce bel animal, qui contemple la rue et ses passants avec l’assurance sereine d’une vieille concierge – ou, peut-être, de la tenancière d’un précieux lupanar.

Agrandissement : Illustration 18

Avant de poursuivre notre marche, écoutons la voix de Ninon, dans une lettre adressée au marquis de Sévigné :

« Moi ! marquis, me charger de votre éducation... ! vous guider dans la carrière où vous allez entrer: ah, c'est trop exiger de mon amitié. Vous le savez; une femme qui n'est plus de la première jeunesse, paraît-elle prendre un intérêt particulier à un jeune homme? on ne manque pas de dire qu'elle veut le mettre dans le monde : et de quelle malignité n'assaisonne-t-on pas cette expression ! Serait-il prudent de m'exposer à l'application qu'on pourrait m'en faire? Tout ce que je puis pour votre service, c'est d'être votre confidente. Vous me ferez part des situations où vous vous trouverez avec les femmes, et je tâcherai de vous aider à connaître leur cœur et le vôtre. Mais le plaisir que j'envisage dans ce commerce, ne m'empêche pas de sentir les difficultés de mon entreprise.

Le cœur, qui fera le sujet de mes lettres, rassemble tant de contrariétés, que quiconque en parle, doit nécessairement paraître tomber dans bien des contradictions. On croit le saisir, et l'on n'embrasse qu'une ombre. C'est un vrai caméléon ; vu de différens côtés, il présente des couleurs tout opposées, et que l'on n'aperçoit pas moins dans le même sujet : attendez-vous donc à lire bien des singularités. Au reste, je vous proposerai mes idées; elles pourront souvent vous paraître plus singulières que vraies : ce sera à vous à les apprécier.

J’ai cependant un scrupule : pourrai-je être toujours sincère sans médire quelquefois de

mon sexe ? Mais vous voulez savoir ce que je pense sur l’amour et sur celles qui l'inspirent, et je me sens assez de courage pour vous parler avec franchise : toutes les fois que je trouverai sur mon chemin une vérité, je la dirai sans beaucoup examiner auquel des deux sexes elle pourra déplaire : vous entendez qu'alors les hommes ne seront guère en reste avec nous. »

Continuons notre chemin, car le temps passe et nous n’avons finalement arpenté qu’une petite portion de la rue. Un peu plus haut, la rue des Tournelles croise celle qui porte le nom pittoresque de Pas-de-la-Mule, dont l’origine a suscité diverses interprétations mais qui, en tous les cas, constitue l’une de ces rémanences nostalgiques dont la littérature parisienne fait son miel. La rue du Pas-de-la-Mule, qui délimite les 4e et 3e arrondissements, se prolonge vers l’est jusqu’au boulevard Beaumarchais et vers l’ouest jusqu’à la place des Vosges. Je ne m’étendrai pas sur cette place mythique, sinon pour évoquer un souvenir important à mes yeux. Pour distraire des amis étrangers de passage, mes parents avaient improvisé une promenade nocturne en voiture dans Paris. Je me souviens que nous étions passés par la place des Vosges et que l’enfant banlieusarde que j’étais avait alors compris ce qu’était Paris. J’avais été saisie par la beauté de la ville, moment qui a peut-être joué un rôle dans mon désir précoce de vivre dans la capitale.

Agrandissement : Illustration 19

Juste après le croisement avec la rue des Minimes, au numéro 35, se trouve l’emplacement du couvent des Hospitalières de Notre-Dame, fondé en 1624 pour les jeunes filles pauvres et malades. L’institution, placée sous la protection d’Anne d’Autriche, accueillit de 1660 à 1664, pour une retraite, Françoise d’Aubigné, veuve Scarron et future madame de Maintenon. Après la Révolution, le couvent est fermé pour être transformé en caserne de gendarmes. C’est à présent l’une des deux entrées, côté Tournelles, du jardin Arnaud-Beltrame, baptisé en hommage au colonel de gendarmerie qui, je lis la plaque, fut « assassiné lors de l’attentat du 23 mars 2018 à Trèbes », dans l’Aude. Il est (je lis toujours) « mort en héros dans l’accomplissement de son devoir face au terrorisme islamiste ». Cette esplanade, entourée de galeries, de boutiques et de logements sociaux, n’a de jardin que le nom car, hormis les petits carrés herbeux qui entourent les seize aulnes géométriquement disposés dans la cour, aucune végétation n’habille son sol.

Agrandissement : Illustration 20

Au numéro 50 se trouve un autre hôtel du XVIIIe siècle. Il héberge la Maison des initiatives étudiantes, ce qui permet d’y entrer pour admirer le bel escalier à balustre de chêne. La façade avec balcons à pilastres en pierre, au fond de la cour, est malheureusement invisible car dissimulée par des échafaudages. Je peux toutefois faire appel à ma mémoire, car je connais cet endroit depuis longtemps. J’ai eu en effet à plusieurs reprises l’occasion de participer à des émissions pour Radio Campus Paris, radio associative étudiante créée il y a 25 ans tout juste. Entrons.

[Écouter l’entretien avec Margot et Élodie]

Au numéro 58, une plaque nous apprend qu’un certain Merlin de Thionville, député et représentant aux Armées, y est mort le 14 septembre 1833 à l'âge de 71 ans, quand le numéro 70 fut la demeure du journaliste républicain et communard Félix Pyat.

Enfin la dernière partie de la rue, au-dessus de la rue Saint-Gilles, m’apporte je dois l’avouer moins de motifs d’inspiration, hormis la splendide porte du numéro 80 et, juste dans le creux du coude qui mène au boulevard Beaumarchais, l’immeuble du numéro 47, sur la façade duquel ne se voient plus les traces du raid allemand qui le toucha en janvier 1918. En revanche, une plaque y signale que le romancier et historien Raoul Stéphan, écrivain combattant et notamment spécialiste du protestantisme, y a vécu entre 1935 et 1965.

Mon arpentage est terminé. En redescendant la rue des Tournelles pour rentrer chez moi, je croise Frédéric, de la boutique Maison Jardins d’écrivains. Il m’interpelle et me parle de Jacqueline, 96 ans, qu’il me décrit comme la véritable mémoire du quartier. Jacqueline fut comédienne, et eut presque autant d’amants célèbres que Ninon de Lenclos. Je la reconnaîtrai facilement, me dit Frédéric, à sa beauté antique et à son extravagant chapeau. Elle aurait fait une bonne recrue pour cette Perambulation. J’espère bientôt arpenter ma rue en sa compagnie. N’hésitez pas à nous rejoindre ! A bientôt, pour une prochaine promenade parisienne.

Références littéraires

- Victor Hugo, Notre-Dame-de-Paris

- Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac

- Victor Hugo, Les Misérables

- Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit

- Crébillon Père, Atrée et Thyeste

- Molière, Le Tartuffe ou l’Imposteur

- Ninon de Lenclos, lettre au marquis de Sévigné

Références musicales

- 16 Horsepower, « Cinder Alley », album Secret South

- La Symphonie du Marais, Hugo Reyne, « La Marche des mousquetaires » Lien

- Maurice Ravel, Arsenii Mun, « Gaspard de la nuit » Lien

- Jean-Baptiste Lully, Stéphanie d'Oustrac et Amarillis, Deux airs extraits de Thésée Lien

- Mylène Farmer, « Libertine », album Cendres de lune

- The Libertines, « Road to Ruin », album The Libertines

Remerciements

Merci à Arno pour son aide précieuse, son inventivité et sa patience. Merci à Édouard Chueke, patron de L’Area (10, rue des Tournelles), Frédéric Fouillé de Maison Jardin d’écrivains (15, rue des Tournelles), Margot Page et Élodie Hervier de Radio Campus Paris (50, rue des Tournelles) pour avoir répondu à mes questions. Merci à Jean-Baptiste Andrea pour avoir prêté sa voix à la citation de Nietzsche pour le générique.