Agrandissement : Illustration 1

Olivier Cogne nous accueille à l’entrée de l’exposition dans ce musée du département de l'Isère : derrière lui la perspective, tout en longueur, évoque immanquablement l’un de ces gants des bals de jadis, que l’on enfilait jusqu’à l’épaule. Elle nous conduit vers les profondeurs de l’exposition par un couloir majestueusement, et un peu mystérieusement, tendu de velours rouge. L’usage métonymique des élégants cartons servant à emballer ces précieux accessoires sert judicieusement la scénographie et permet la présentation des pièces anciennes, exposées comme des œuvres d’art. Ce n’est là qu’une petite partie de la collection extraordinaire – plus d’un millier de pièces – conservée dans les réserves du Musée dauphinois, dont une des principales missions relève de la transmission de la mémoire et de l’histoire de l’ancienne province du Dauphiné.

La doctorante Audrey Colonel-Coquet, qui travaille sur l’histoire du gant de Grenoble du XVIIIe siècle à nos jours, a pris en charge le commissariat scientifique, en concertation avec l’historienne Anne Dalmasso. Elles ont rédigé ensemble le très pédagogique, et bellement illustré, catalogue de l’exposition. Cette dernière s’intègre à la démarche menée par le Musée dauphinois, qui consiste à alterner entre expositions autour du patrimoine régional et d’autres évoquant des territoires lointains (de la terre inuit au Sénégal, en passant par l’Amazonie ou le Japon). Alternance « appréciée par le public », témoigne Olivier Cogne, qui dirige le Musée dauphinois depuis 2016 après six années passées à la tête du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.

Agrandissement : Illustration 2

Dans trois grandes salles thématiques et autant de couloirs, l’exposition qui s’étend sur 300 m2 retrace l’histoire, de sa gloire à sa presque disparition, de l’artisanat gantier en terre iséroise et de son rayonnement international. Le gant de Grenoble incarne en effet, au début du XIXe siècle, l’excellence de cet artisanat : gant de luxe en peau de chevreau – et non d’agneau –, essentiellement féminin, il détient un pouvoir symbolique essentiel, en ce qu’il témoigne du rôle et de la position de celle qui le porte.

Le gant est en effet un accessoire social, et donc politique, pour les deux sexes. Il charrie des significations très précises selon que l’on appartient à la royauté, à l’église ou encore à la franc-maçonnerie. L’homme de la bonne société ne sort pas sans gants, dont il laisse éventuellement l’un dans le visage d’un offenseur, mais qu’il remplace aussitôt sous peine de passer pour un hobereau :

« Le vicomte, suffoqué

Ces grands airs arrogants !

Un hobereau qui… qui… n’a même pas de gants !

Et qui sort sans rubans, sans bouffettes, sans ganses !

Cyrano

Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances. (…)

Je n’ai pas de gants ?… La belle affaire !

Il m’en restait un seul… d’une très vieille paire !

– Lequel m’était d’ailleurs encor fort importun :

Je l’ai laissé dans la figure de quelqu’un. »

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac

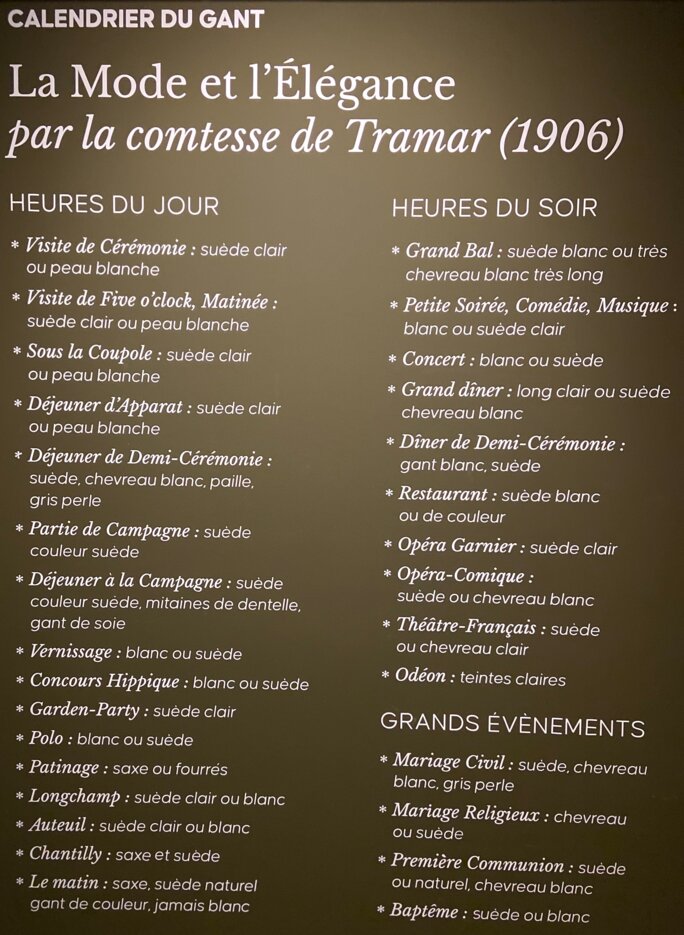

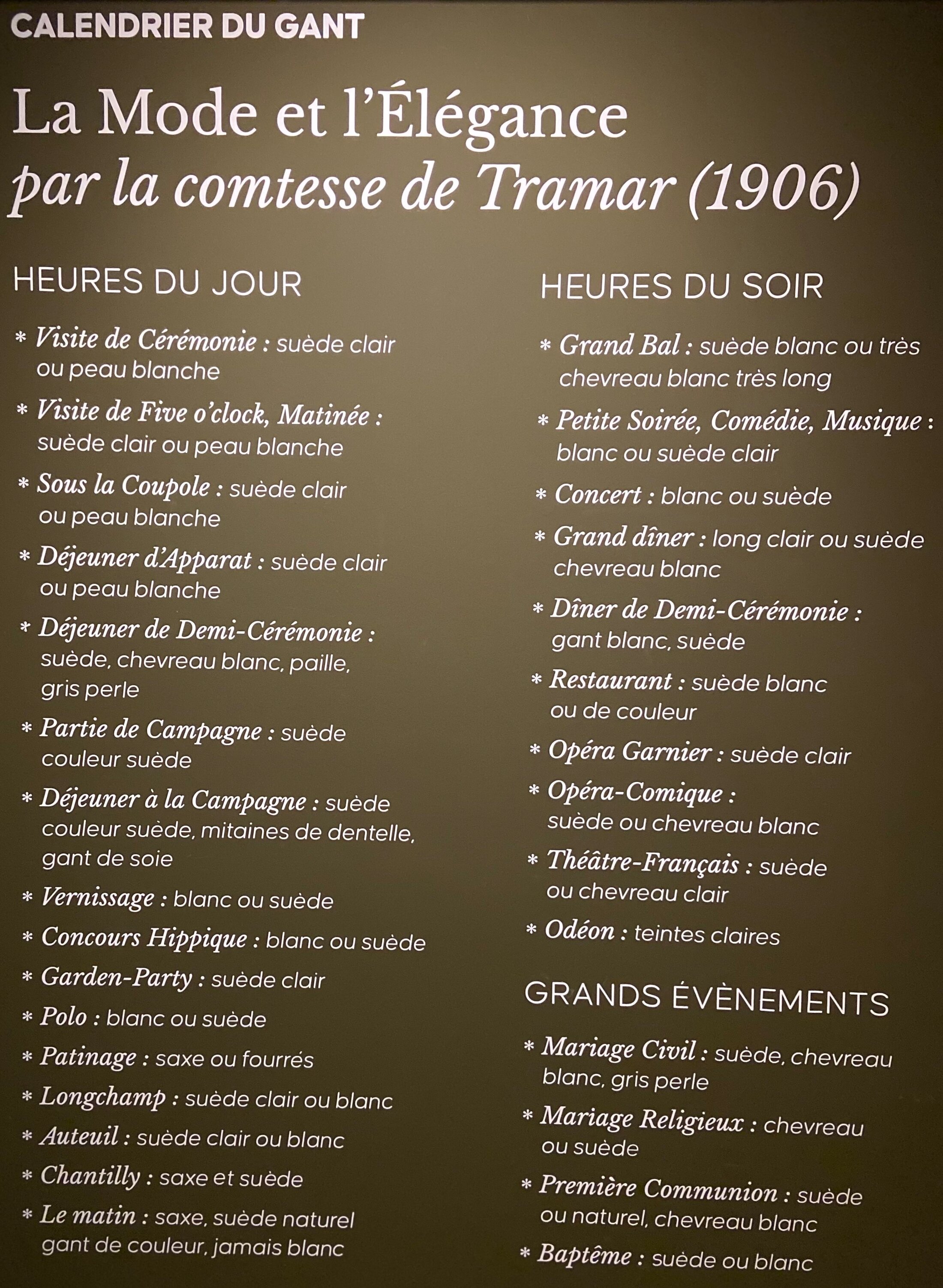

Agrandissement : Illustration 3

Pour ces dames, à chaque occasion, heure de la journée, lieu de rendez-vous, circonstance particulière correspond une paire différente ; il ferait beau voir que l’on porte les mêmes gants à l’opéra Garnier qu’au Théâtre-Français. Peu soucieuses d’écoresponsabilité, elles achètent à la douzaine des paires qu’elles n’utiliseront qu’une seule fois. Les peintres aiment à mettre en scène l’accessoire, brossant le moment de l’enfiler – souvent, une main est gantée et l’autre nue, comme sur le portrait de l’impératrice Joséphine par Hector Viger, ou sur celui de Louise Riesener par Henri Fantin-Latour dont l’original est présenté dans l’exposition.

Agrandissement : Illustration 4

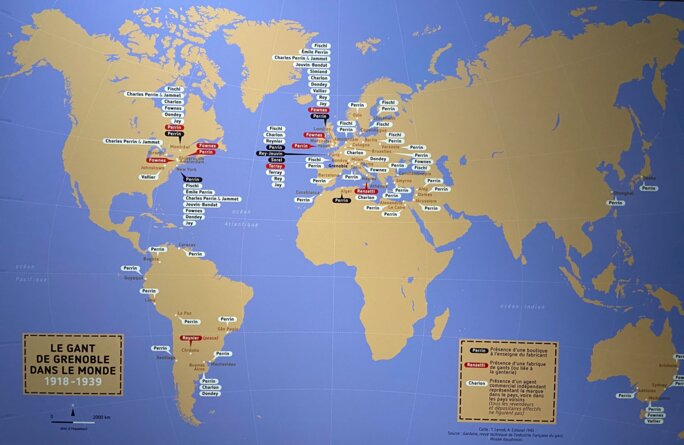

Outre cette dimension sociologique, particulièrement bien mise en valeur, c’est une plongée dans l’histoire de la société industrielle que le Musée dauphinois propose ici. La production gantière en Dauphiné remonte à la fin du Moyen Âge (1342 est la date avancée par les historiens). Au début du XXe siècle, c’est la première activité industrielle à Grenoble puisque, entre le traitement des peaux, la fabrication et la vente, trente mille personnes, sur le demi-million d’habitants que compte alors l’Isère, travaillent dans le secteur. L’activité se développe sous le Second Empire, notamment dans le cadre des traités de commerce avec la Grande-Bretagne. En effet, si l’activité est locale, la clientèle est nationale (parisienne en particulier) et surtout internationale, puisque le gant de Grenoble s’exporte à Londres, New York et Moscou, faisant connaître le territoire isérois à l’étranger dès le milieu du XIXe siècle. Des maisons anglaises vont alors s’établir à Grenoble, et vice versa.

Le complexe des manufactures constitue un quartier à part entière, dont les noms de rues rappellent les villes avec lesquelles Grenoble est jumelée par le commerce du gant : rue de Londres, de New York… Les gantiers grenoblois figurent parmi les principaux notables de la ville : des images pittoresques représentant les « grandes cavalcades », ces parades festives sur chevaux qui font au XIXe siècle office de carnavals, montrent que la reine des gantiers était un personnage essentiel, défilant en bonne place parmi les autres corps de métier sous sa bannière de procession.

Agrandissement : Illustration 5

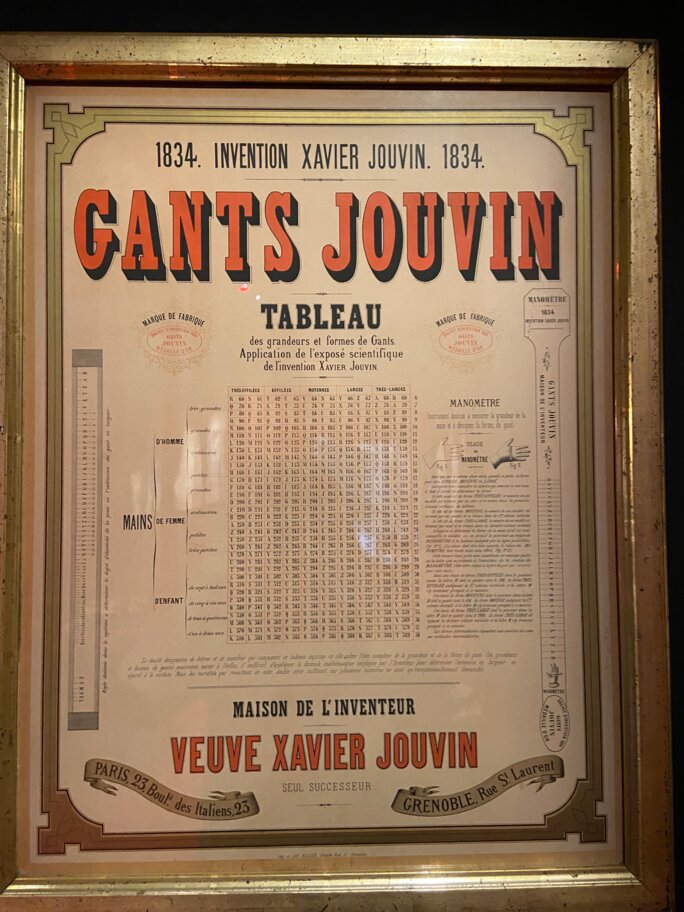

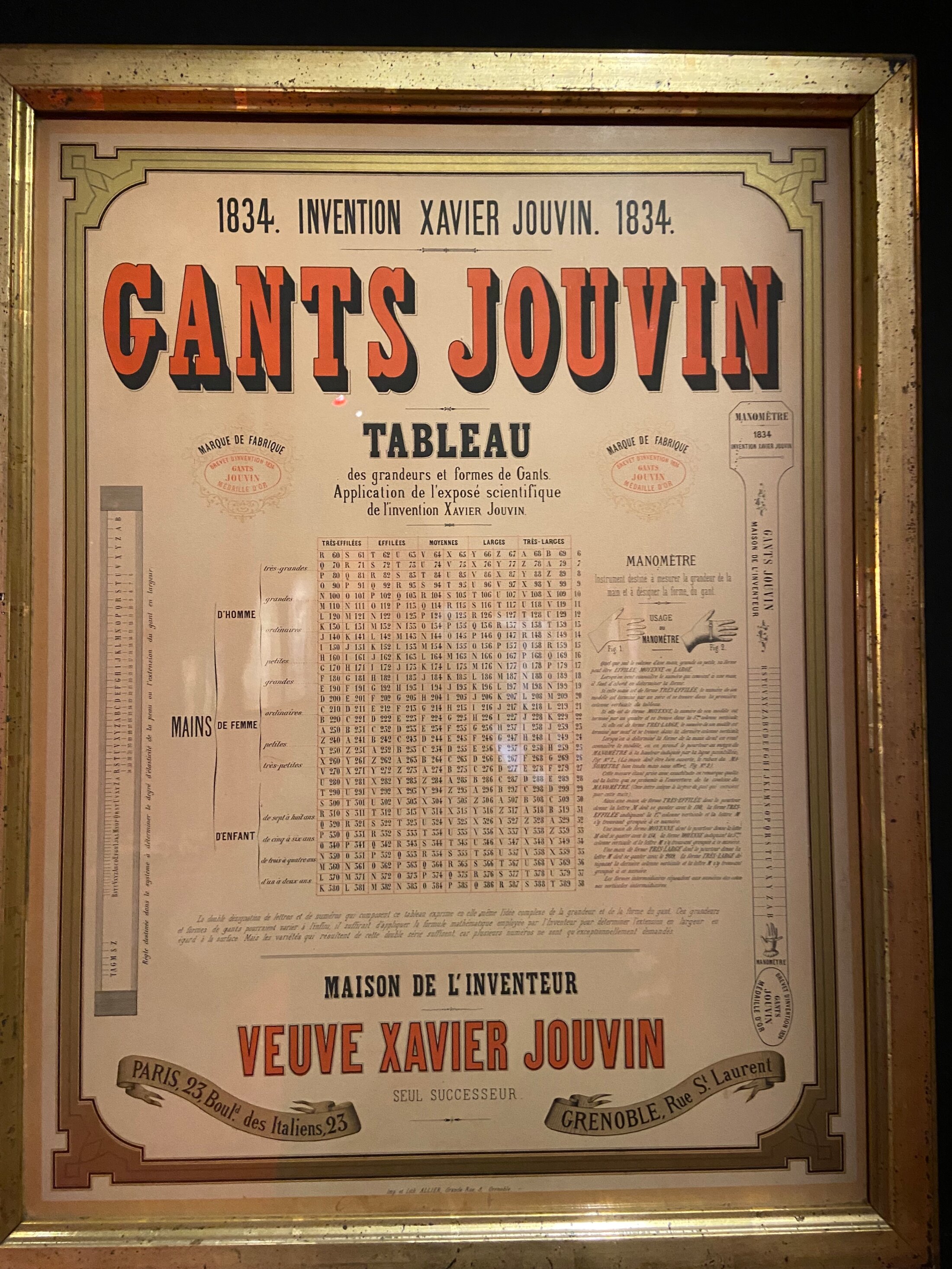

Une autre salle présente les personnages de l’histoire du gant, manière d’incarner le génie entrepreneurial qui la caractérise. Dans les années 1830, le gantier Xavier Jouvin invente la « main de fer », qui permet une fabrication sur mesure, au plus près de la main de la cliente. Jouvin dépose son brevet non sans difficulté, la concurrence – parisienne en particulier – faisant son possible pour l’entraver. Mais le système Jouvin devient rapidement célèbre à une échelle internationale ; les gants Jouvin, qui remportent de nombreux prix et médailles lors des différentes expositions universelles, sont cités pour leur qualité jusque dans les romans de Fiodor Dostoïevski :

« Loujine était entièrement habillé de neuf, et son élégance ne donnait prise à la critique qu’en un point : elle était de trop fraîche date et accusait trop un certain but. De quels respectueux égards le visiteur n’entourait-il pas l’élégant chapeau rond qu’il venait d’acheter ? Quels soins n’avait-il pas de ses jolis gants Jouvin qu’il n’avait pas osé mettre et se contentait de tenir à la main pour la montre ? »

Crime et châtiment, trad. Victor Derély

Ou encore d’Ivan Tourguéniev :

« En prononçant ces paroles, Varvara Pavlowna saisit soudain la main de Maria Dmitriévna, et, en la serrant légèrement entre ses gants Jouvin, couleur gris-perle, elle la porta à ses lèvres vermeilles. »

Une nichée de gentilshommes, trad. comte Sollohoub et A. de Calonne

Théophile Gautier l’évoque aussi dans Constantinople, le récit de son voyage en Turquie :

« Les jeunes gens sont mis comme les gravures de Jules David, à l’avant-dernier goût ; on ne les distinguerait d’élégants Parisiens qu’à une fraîcheur un peu trop crue de nouveauté ; ils ne suivent pas la mode, ils la devancent. Chaque pièce de leur ajustement est signée d’un fournisseur célèbre de la rue Richelieu ou de la rue de la Paix ; leurs chemises sont de chez Lami-Housset ; leurs cannes de chez Verdier ; leurs chapeaux de chez Bandoni ; leurs gants de chez Jouvin. »

Deux figures de femmes sont également mises en valeur : les veuves Jouvin et Perrin. Si la première ouvre un magasin de vente à partir de la société de feu son mari, la seconde crée elle-même sa maison de ganterie, qui deviendra l’une des plus prospères de la région et ira jusqu’à s’établir à New York.

Agrandissement : Illustration 6

L’exposition présente ensuite la reconstitution d’un atelier, mettant en scène les étapes clés de la chaîne de fabrication. Le processus commence à la peausserie, ou mégisserie, pour la sélection et le nettoyage des peaux ; celles-ci sont ensuite teintes dans des teintureries, puis coupées dans des ateliers familiaux. En revanche, la couture se fait le plus souvent à l’usine, à la chaîne, par une main-d’œuvre généralement italienne – Naples et Milan offrant une importante tradition gantière. Les photographies montrent que, parmi les ouvrières, se trouvent aussi bien de très jeunes filles que des femmes ayant dépassé depuis longtemps les 64 ans… Sont aussi exposées, parmi les outils, de vieilles surjeteuses qui étaient encore en usage au début du XXe siècle, preuve que l’artisanat du gant a peu évolué depuis le Moyen Âge.

Agrandissement : Illustration 7

Coupeurs et couturières – les métiers sont fortement genrés – s’affairent dans des maisons de couture spécialisées dans la ganterie. De la même façon, les établissements Raymond Bouton ne font… que des boutons. Ils s’illustrent dans les gants de luxe, notamment le fameux gant de bal qui monte jusqu’à l’épaule et qu’il faut fermer par dix-huit – la quantité signant le prestige – boutons pressions, dont la maison Raymond a déposé le brevet.

Agrandissement : Illustration 8

Un magasin est également reconstitué pour l’exposition, illustrant le luxe ostentatoire de boutiques comme celle de Perrin, à Central Park, avec ses boiseries, ses lustres et ses rideaux festonnés. Parmi les plus belles pièces de chez Perrin, relevons la reproduction du gant de sacre d’Elizabeth II, ou encore un étonnant modèle où des serpents de sequins et de perles s’enroulent autour du bras de chevreau blanc.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

La visite s’achève par le récit du déclin de cet artisanat depuis la Seconde Guerre mondiale : avec l’émancipation des corps, le gant cesse d’être un accessoire obligé, au même titre que le chapeau. Il ne sert plus qu’à protéger contre le froid et va bientôt, se contentant de la matière synthétique, être produit en masse par le marché asiatique qui finit, les gantiers grenoblois ne sachant comment s’adapter, par détruire l’industrie tout entière.

L’exposition retrace donc une véritable saga économique, en une illustration exemplaire de la désindustrialisation liée au changement des mœurs et de la fragilité des cycles économiques. Il ne reste plus rien aujourd’hui des bâtiments industriels gigantesques implantés autrefois. Un seul magasin résiste, la maison Lesdiguières-Barnier, dirigée par Jean Strazzeri. La machine n’a cependant jamais complètement remplacé les savoir-faire, encore en vigueur aujourd’hui dans les rares fabriques, et la formation dédiée à la couture du gant qui a été créée il y a quelques années au sein du lycée du Dauphiné à Romans laisse espérer, sinon un renouveau, du moins une survivance durable. Quoi qu’il en soit, si la mémoire des gantiers est encore vive, il s’agit d’en profiter avant qu’elle ne disparaisse.

Agrandissement : Illustration 11