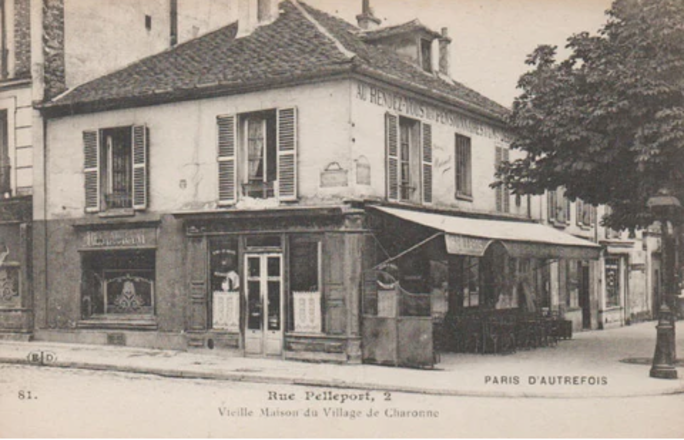

Agrandissement : Illustration 2

Pour ce nouvel épisode des Perambulations, quittons le centre de Paris afin d’explorer un arrondissement à deux chiffres. J’ai en effet choisi de vous emmener aujourd’hui arpenter la rue de Charonne, dans le XIe arrondissement. Cette rue est emblématique de ce qui était autrefois le faubourg Saint-Antoine, dans le 8e des douze anciens arrondissements de Paris, lesquels ont été créés juste après la Révolution française par la Convention nationale et ont existé jusqu’en 1860. Profitons de cet élargissement de nos horizons pour nous attarder sur le mot « faubourg », où l’on entend bien sûr « faux bourg ». Ce qui n’est pas illogique historiquement, mais n’a pas de fondement étymologique, puisque le terme signifie à l’origine « fors le bourg », de l’ancien français « fors », issu du latin foris, « en dehors », et de borc, bourg.

Comprendre l’histoire des faubourgs de Paris, c’est comprendre l’histoire de la ville et de ses développements.

Agrandissement : Illustration 3

Il faut remonter au XIIe siècle, au moment où le roi Philippe-Auguste décide d’agrandir la capitale. Pour cela, il lui faut d’une part annexer quelques fiefs et seigneuries alentour, mais aussi entourer Paris d’une enceinte. Hommes et marchandises accèdent désormais à la ville par une série de portes, onze au total, qui donnent sur les premiers faubourgs, en particulier le faubourg Saint-Germain, continuité du bourg parisien de Saint-Germain-des-Prés.

Mais bientôt cela ne suffit plus à la population qui s’urbanise : il faut agrandir de nouveau, et au milieu du XIVe siècle, une nouvelle enceinte est édifiée, avec de nouvelles portes derrière lesquelles se développent de nouveaux faubourgs, ceux de Saint-Antoine, Saint-Honoré, Saint-Denis, Saint-Martin, du Temple et Montmartre.

Trois siècles plus tard, Louis XIV décide de détruire l’enceinte entourant Paris pour la remplacer par les Grands Boulevards. Paris n’est alors plus entourée par aucun mur, et la frontière entre les bourgs et les faubourgs est abolie. Ces derniers sont intégrés à Paris, et seuls leurs noms conservent le souvenir de cette ancienne séparation.

Les faubourgs ne doivent pas être confondus avec les villages. Ainsi la rue de Charonne, qui existait déjà au début du XVIIe siècle et apparaît sur mon cher plan de Turgot, menait autrefois au village du même nom. Aux XVIe et XVIIe siècles, à Charonne, on trouvait essentiellement des couvents. Ils voisinaient ironiquement avec ces maisons que l’on appelait des folies, lieux de villégiature et bien souvent de libertinage prisés par la noblesse de l’époque. Mais aussi par les riches commerçants, tel l’épicier Régnault de Wandonne, qui a donné son nom à la rue de la Folie-Regnault. On retrouve également ce mot de « folie » dans le nom d’une autre rue du XIe arrondissement, la rue de la Folie-Méricourt.

Le village de Charonne était aussi connu pour ses vignes ; dans son Histoire des communes annexées à Paris en 1859, Lucien Lambeau évoque les « nombreuses guinguettes où le vin du cru se débitait sur place », précisant qu’il « était interdit de servir à boire pendant la célébration des offices divins, et sur le passage des processions. Ce contre quoi il arrivait souvent [aux] guinguettiers de protester vigoureusement ».

Sans me prononcer si c’était pour le vin, le vice ou la vertu, je signalerai ici que Jean-Jacques Rousseau aimait à se promener dans le village de Charonne. Il en témoigne dans ses Rêveries d’un promeneur solitaire, évoquant la manière dont le paysage fait écho à la mélancolie de sa jeune âme.

« Le jeudi 24 octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu’à la rue du Chemin-Vert par laquelle je gagnai les hauteurs de Ménilmontant, et de là prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversai jusqu’à Charonne le riant paysage qui sépare ces deux villages, puis je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je m’amusais à les parcourir avec ce plaisir et cet intérêt que m’ont toujours donnés les sites agréables, et m’arrêtant quelquefois à fixer des plantes dans la verdure. […] je quittai peu à peu ces menues observations pour me livrer à l’impression non moins agréable mais plus touchante que faisait sur moi l’ensemble de tout cela. Depuis quelques jours on avait achevé la vendange ; les promeneurs de la ville s’étaient déjà retirés ; les paysans aussi quittaient les champs jusqu’aux travaux d’hiver. La campagne encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l’image de la solitude et des approches de l’hiver. Il résultait de son aspect un mélange d’impression douce et triste trop analogue à mon âge et à mon sort pour que je ne m’en fisse pas l’application. Je me voyais au déclin d’une vie innocente et infortunée, l’âme encore pleine de sentiments vivaces et l’esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétries par la tristesse et desséchées par les ennuis. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces, et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude d’êtres formés selon mon cœur. Je me disais en soupirant : qu’ai-je fait ici-bas ? J’étais fait pour vivre, et je meurs sans avoir vécu. » (Jean-Jacques Rousseau, Rêveries d’un promeneur solitaire)

Quant au nom de Charonne, il a des origines incertaines ; selon Michel Roblin, historien spécialisé dans la délicieuse discipline qu’est l’onomastique, il viendrait du terme Cataronis, attesté au Xe siècle, ou Karrona, attesté au XIIe. Le suffixe gaulois ona désignerait quant à lui une source ou un cours d’eau. La configuration géographique de la commune de Charonne, au pied de la butte de Ménilmontant, confirmerait cette interprétation.

Au lendemain de la Révolution, le village de Charonne devient une commune, qui correspond à une bonne partie du XXe arrondissement actuel. En 1844, la commune est coupée en deux par l’enceinte de Thiers et à partir de 1854, ses limites sont doublées par la Petite Ceinture. Enfin, en 1859, l’extension de Paris absorbe l’essentiel de la commune de Charonne, tandis que le reste de son territoire est rattaché aux villes de Montreuil et de Bagnolet.

Mais revenons au faubourg Saint-Antoine, que traverse vaillamment la rue de Charonne actuelle, délimitant la frontière entre le quartier de la Roquette et celui de Sainte-Marguerite. Traditionnellement, le faubourg rassemble les artisans – menuisiers et ébénistes en particulier – depuis qu’une ordonnance de Louis XI leur a autorisé une franchise totale. On y trouve encore aujourd’hui – quoique moins que dans les années 1990 – des magasins de meubles en grand nombre.

Puisqu’il paraît impossible d’échapper à Victor Hugo s’agissant de Paris, faisons-lui un sort dès à présent : le romancier met bien entendu en scène la rue de Charonne dans Les Misérables, autour de la révolution de 1830 :

« Vers la fin d’avril, tout s’était aggravé. La fermentation devenait du bouillonnement. Depuis 1830, il y avait eu çà et là de petites émeutes partielles, vite comprimées, mais renaissantes, signe d’une vaste conflagration sous-jacente. Quelque chose de terrible couvait. On entrevoyait les linéaments encore peu distincts et mal éclairés d’une révolution possible. La France regardait Paris ; Paris regardait le faubourg Saint-Antoine. Le faubourg Saint-Antoine, sourdement chauffé, entrait en ébullition. Les cabarets de la rue de Charonne étaient, quoique la jonction de ces deux épithètes semble singulière appliquée à des cabarets, graves et orageux. Le gouvernement y était purement et simplement mis en question. On y discutait publiquement la chose pour se battre ou pour rester tranquille. Il y avait des arrière-boutiques où l’on faisait jurer à des ouvriers qu’ils se trouveraient dans la rue au premier cri d’alarme, et « qu’ils se battraient sans compter le nombre des ennemis ». Une fois l’engagement pris, un homme assis dans un coin du cabaret « faisait une voix sonore » et disait : Tu l’entends ! tu l’as juré ! (…) Les réunions étaient quelquefois périodiques. (…) Les uns s’y trouvaient par enthousiasme et passion ; les autres parce que c’était leur chemin pour aller au travail. Comme pendant la révolution, il y avait dans ces cabarets des femmes patriotes qui embrassaient les nouveaux venus. (…) Un homme entrait dans un cabaret, buvait et sortait en disant : Marchand de vin, ce qui est dû, la révolution le payera. Chez un cabaretier en face de la rue de Charonne on nommait des agents révolutionnaires. Le scrutin se faisait dans des casquettes. » (Victor Hugo, Les Misérables, tome 4, XXV/V)

De fait, ce passage le montre bien : dans ce quartier d’ouvriers et de révoltes, on se bat beaucoup. Outre celle de 1830, la Révolution de 1789 et la Commune sont indissociables de la Bastille et de tout le faubourg Saint-Antoine. Le village de Charonne lui-même, au XIXe siècle, était perçu comme un foyer de contestation ouvrière.

Je ne suis, personnellement, pas du tout bagarreuse et pas excessivement révoltée ; cette rue a néanmoins été le théâtre de nombre de moments de ma vie personnelle, notamment artistique. Elle superpose plusieurs périodes de ma vie, auxquelles je me vois y déambuler généralement à bicyclette – moyen de transport qu’hélas je n’utilise plus guère. J’ai moi-même mis en scène la rue de Charonne dans une nouvelle intitulée « Lenteur » où la narratrice, juchée sur son vélo, ne peut résister à l’impulsion de suivre un cycliste fascinant de lenteur amniotique.

Agrandissement : Illustration 5

« Rue de Lappe, un camion nous bloque la route. L’homme évalue la situation et je l’imite en toutes choses, grimpe comme lui sur le trottoir, en descends au même endroit, continue de le suivre avec une proximité audacieuse. Il se retourne parfois pour vérifier qu’il ne gêne pas la circulation. Je me coule dans la trouée fluide qu’il fait dans l’espace urbain, m’efforçant de conserver la perfection de mon ressenti en dépit des obstacles extérieurs. Il tourne, comme je l’avais imaginé, à droite dans la rue de Charonne puis à gauche dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Je le suis, au point de m’attirer les foudres de quelques automobilistes tant ma trajectoire manque de l’agilité dont lui-même fait preuve, tant surtout je ne veux déporter ma concentration sur aucun autre objet. » (Emmanuelle Favier, « Lenteur », Allons dans le grand vent, Rhubarbe, 2021)

J’ai découvert la rue de Charonne au cinéma, grâce à Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch, réalisateur dont les gens de ma génération et de mon milieu ne manquaient pas un film depuis qu’ils avaient vu Le Péril jeune, qui a depuis accédé au statut de film culte. Chacun cherche son chat était, pour la banlieusarde de 16 ans que j’étais alors, l’image même de la vie dont je rêvais : être une jeune femme autonome, vivant dans un quartier de Paris que l’on n’appelait pas encore bobo mais qui en avait toutes les caractéristiques, puisqu’il était à la fois populaire et branché. Mais si j’aime encore ce film aujourd’hui, c’est aussi parce que Klapisch y décrit admirablement bien la frontière entre deux mondes, deux époques, qui se séparent au tournant du XXIe siècle. Or la rue de Charonne m’apparaît, peut-être davantage que dans mes précédentes Perambulations, comme la superposition de photographies de Paris à différentes époques : celui des faubourgs du XVIIe siècle avec celui des années 50, celui des années 70 avec celui des années 90 et, enfin, celui de notre contemporanéité derrière laquelle les précédentes apparaissent comme en filigrane. Dans Chacun cherche son chat, Klapisch insiste sur la brutalité de certaines politiques urbanistiques, qui préféreront toujours la démolition à la restauration.

Commençons notre arpentage par une petite introduction morphologique désormais rituelle : la rue de Charonne mesure un kilomètre six de long, pour une largeur de vingt mètres. Nous l’arpenterons aujourd’hui dans sa continuité, du numéro 1 au numéro 197. Nous partons de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui tire son nom d’un couvent féminin du XIIe siècle, Saint-Antoine-des-Champs. L’entrée de la rue de Charonne est marquée par les deux têtes de lion en bronze de la fontaine Trogneux (rien à voir avec l’épouse de notre président actuel). Œuvre de l’architecte Jean Beausire, nommé par Louis XIV « maître général, contrôleur et inspecteur des bâtiments de la Ville de Paris » mais aussi responsable, entre autres choses, de toutes les fontaines parisiennes, celle-ci date de 1719

Agrandissement : Illustration 6

Du fait de son histoire liée au développement de l’artisanat, ce quartier offre de nombreuses cours qu’il est toujours délicieux de visiter, avec un vague sentiment de transgression lorsque, comme moi, l’on n’a rien à y faire de légitime. Il en va ainsi, aux numéros 3 et 5 de la rue de Charonne, des cours Saint-Joseph et Jacques-Viguès, la seconde étant dans le prolongement de la première. Toutes deux sont typiques des cours où étaient installés les ateliers d’ébénisterie du faubourg aux XVIIIe et XIXe siècles. Bien que le portail, sous l’enseigne d’époque, soit grand ouvert et que je n’aie pas eu besoin, pour entrer, de retenir discrètement la porte derrière un habitant peu soupçonneux, le sentiment d’illégitimité est d’autant plus là que chacun semble avoir sa place ici. Des gens travaillent et traversent d’un pas affairé la cour dont ils ne regardent plus les beautés, ignorant les belles maisons XVIIIe en pierre de taille, moellons de calcaire et pans de bois, ignorant les anciens ateliers aux grandes baies vitrées ; ignorant, surtout, dans la cour Jacques-Viguès, anciennement « cour Saint-Jacques », les deux passerelles en métal riveté sur poutres métalliques, réalisées vers 1900, qui relient les premiers étages des deux côtés opposés de la cour. Près des bâtiments de pierre et de brique rouge, j’admire un ravissant chien-assis au lambrequin ouvragé, avant de retourner dans la rue.

D’après Wikipédia, une plaque murale devrait orner le numéro 8, rue de Charonne, évoquant la crue de la Seine survenue en 1740 ; une autre devrait marquer celle de 1910 ; mais je ne vois rien… Elles ont dû être retirées, d’autres priorités prenant le pas sur la mémoire.

Agrandissement : Illustration 7

Au numéro 13, le restaurant Chez Paul est une de ces brasseries résolument ancrées dans l’éternité : nappes à carreaux, quart de rouge et bavette-frites sans fioritures. À l’angle du restaurant, la première rue qui croise la rue de Charonne me renvoie aux tout débuts de ma vie étudiante : la rue de Lappe, connue pour ses nombreux bars où alternent night-clubs attrape-banlieusards, boîtes mythiques de bal musette comme le Balajo, restauration rapide et bistrots éculés, m’a vue battre son pavé plus d’une fois à l’époque où je fréquentais le café des Sans-Culottes ou le bar à Nénette. Je constate, avec un soulagement inespéré, que tous deux existent encore… Voici un fait rare de permanence, qui mérite d’être souligné.

Je devine, derrière des portails, de belles cours où il est impossible d’entrer. La rue de Charonne débouche, outre les cours, sur nombre de cités, d’impasses et surtout de nombreux passages, comme les passages Thiéré, Lhomme, Saint-Antoine et Josset, Charles-Dallery, de la Main d’or ou du Bureau. Ils permettent de gagner plus rapidement d’autres rues du faubourg et rappellent l’époque où Charonne était un village.

Me voici devant le Pause Café, rendu célèbre par le film dont je vous parlais plus tôt, Chacun cherche son chat. Dans le film, ce bar branché s’oppose au rade un peu graisseux – dont on ne connaît pas le nom – où se retrouvent les habitants du quartier, notamment autour de Madame Renée, interprétée par Renée Le Calm, l’égérie du réalisateur, dont la carrière a commencé à 74 ans et s’est achevée peu après qu’elle a eu 100 ans tout rond.

Agrandissement : Illustration 8

Aujourd’hui, le Pause Café est toujours un lieu à la mode, où les bourgeois bohèmes viennent siroter un capu ou un spritz devant leur laptop, voire grignoter un bowl au quinoa au milieu des plantes vertes et des baies vitrées. L’établissement a doublé sa surface – peut-être grâce au film ? –, englobant l’ancien fruitier qui faisait l’angle, et la terrasse envahit désormais le trottoir. À l’intérieur, une affiche de Chacun cherche son chat (bizarrement, de la version anglo-saxonne) rappelle cette référence qui ne manque jamais, lorsque je passe devant, de me venir à l’esprit.

Agrandissement : Illustration 9

Continuons. La rue Keller qui fait l’angle du café est la rue emblématique du film. Je me souviens que j’étais dans cette rue quand j’ai appris que venait d’avoir lieu, à moins d’un kilomètre de là, l’attentat contre les journalistes de Charlie-Hebdo. Je ne peux pas, depuis, emprunter la rue Keller sans penser à cet événement qui, dans ma perception intime, marque le début d’une ère nouvelle, une ère d’inquiétude constante face à la marche du monde.

Nous voici au premier grand carrefour, celui avec l’avenue Ledru-Rollin. À deux pas d’ici se trouvent les locaux du journal en ligne Mediapart, qui s’y est installé fin 2021, soit un peu plus d’un an après que j’ai cessé d’y travailler. Je déjeune régulièrement, avec d’anciens collègues, au Bistrot du peintre. Cette brasserie à l’ancienne – luminaires, boiseries, cuivres, mosaïque au sol, miroirs et banquettes – a ouvert ses portes en 1902, sous l’enseigne À Jean Pierre – vins, liqueurs, bières, café, billard, que l’on devine encore sous la verrière. Il s’est successivement appelé Le Carrefour, La Palette Bastille, puis Le Bistrot du Peintre depuis 1997. Sa devanture en bois verni Art nouveau et son décor intérieur en staff et céramique sont inscrits aux Monuments historiques.

Agrandissement : Illustration 10

Le Bistrot du peintre est situé au rez-de-chaussée d’un étrange immeuble en angle aigu, l’un de ces bâtiments que l’on appelle improprement « immeubles plats » et qui semblent des décors de papier mâché.

Traversons de nouveau pour regagner le trottoir ouest. Aux numéros 51-53 se trouve l’une des principales surprises de mon arpentage : derrière les grilles sinistres d’un immeuble moderne particulièrement laid, j’aperçois les pavés d’une cour caractéristique du XVIIIe siècle… Devant l’immeuble, une sucette historique me confirme que quelque chose se passe ici. Je vous la lis :

« Jacques Nourry, secrétaire des commandements du duc d’Orléans, fit construire en 1661 par l’architecte Pierre Delisle-Mansart, neveu de François Mansart, une superbe résidence appelée la Folie Nourry [revoilà nos folies des faubourgs]. L’hôtel appartint en 1711 au comte Antoine de Mortagne, premier écuyer de la duchesse d’Orléans. Jacques Vaucanson, inventeur de génie, y vécut de 1746 à sa mort en 1782. Après les automates qui le rendirent célèbre, il mit au point, dans cette demeure, de grandes machines mécaniques textiles et des outils pour le travail de la soie, ce qui lui valut d’entrer à l’Académie des Sciences. En 1783, Louis XVI décida de fonder à l’hôtel de Mortagne le premier musée des Arts et Métiers. »

L’ancien nom de ce musée était le Cabinet des mécaniques du roi, comme me l’apprend une rapide recherche. L’hôtel, qui se trouva fort délabré quand les années 1960 furent venues, connut alors une restauration après la vente d’une partie du terrain où fut ensuite construit le désespérant immeuble de six étages qui s’y trouve aujourd’hui. Jacques Hillairet, dans son Dictionnaire historique des rues de Paris publié en 1960, décrit en effet l’hôtel comme « bien délabré ». Il ajoute sur Vaucanson une note piquante, nous apprenant que celui-ci vécut en l’hôtel de Mortagne, je cite, « d’une façon assez libertine avec sa belle-sœur, avec sa nièce et avec une religieuse de l’abbaye de Longchamp, Marguerite Delamarre, qui aurait servi de modèle à Diderot pour sa Religieuse ». Diderot était, en effet, un fervent admirateur des automates de Jacques de Vaucanson, qui a participé à sa fameuse Encyclopédie.

Je ne peux m’empêcher ici de partager la nostalgie de Nicolas d’Estienne d’Orves regrettant, je cite, « les merveilleux hôtels XVIIIe de la rue de Charonne, folies d'Ancien Régime perdues dans des parcs, qui ont souvent été rasés dans les années 1960 pour laisser place à ces grands complexes d’habitations de style Marina-Baie-des-Anges (avec, parfois, le malheureux hôtel, oublié au milieu d'une cour blafarde, comme un orphelin planté dans le mâchefer, tel l’hôtel de Mortagne) ; toutes les petites maisons populaires de ce même quartier de Charonne, elles aussi remplacées par des façades de dix étages ».

Agrandissement : Illustration 11

Je franchis la grille pour pénétrer dans ladite cour et découvrir l’hôtel de Mortagne, en effet du plus pur style Mansart avec ses chiens assis en ardoise, ses guirlandes et ses bas-reliefs au fronton des croisées. Le contraste est saisissant. Sonnée par ce vertige temporel, je retourne rue de Charonne, replonge dans le XXIe siècle et tâche de retrouver un peu de cohérence historique. Sur ma gauche, j’emprunte le passage Charles-Dallery d’où l’on voit bien le flanc de l’hôtel de Mortagne et aperçois, à quelques pas, la plaque du passage Rauch. J’ai lu quelque part qu’on y trouvait une fresque étonnante, figurant en trompe-l’œil et en mosaïque une véritable ménagerie : lion, gorille, ours blanc, dromadaire, huit animaux en tout, représentés dans des teintes pastel et surmontant les portes des anciens ateliers. Elle est l’œuvre de Leonor Rieti et date de 1990. Il faut que j’aille voir cela, même si cela m’impose de m’éloigner de la rue de Charonne de quelques pas. Las, tout passe : ne reste plus que l’image du rhinocéros, qui console un peu l’admiratrice d’Albrecht Dürer que je suis, sans tout à fait compenser ma frustration devant l’éternel constat que le temps a décidément vocation à effacer les choses.

Agrandissement : Illustration 12

Je reviens sur mes pas pour retourner rue de Charonne. Nous voici devant le numéro 59, où se trouve le café de la Plage, avec sa devanture jaune caractéristique. Ce bar-restaurant est lié à de nombreux souvenirs, amicaux et artistiques, qui me renvoient à d’autres périodes de ma vie. Et aujourd’hui, je ne manque pas de les convoquer chaque fois que j’aperçois, de loin, sa façade jaune lorsque je me rends chez les Pérégrines, l’une de mes maisons d’édition, située dans la rue Trousseau qui fait face au café. Je n’y suis pas entrée depuis des années… c’est l’occasion ! Je descends jusque dans la cave voûtée. Les lieux me paraissent beaucoup plus petits que dans mon souvenir, mais ils n’ont pas changé.

Agrandissement : Illustration 13

Je ressors, un peu triste de me dire qu’au moment où je retrouve ce café et envisage d’en faire un quartier général, il s’apprête à fermer. En même temps cela signifie sans doute, pour moi comme pour Samy, le patron du Café de la plage, qu’une époque se referme pour laisser place à une autre étape de vie.

Continuons notre arpentage. Au numéro 69, on trouve une mercerie à l’ancienne (« depuis 1984 », annonce fièrement une inscription sur la vitre) dont la façade peinte en rose vif côtoie celle, jaune orangé, d’un magasin proposant un « apéritif de qualité » et des sandwiches au mètre.

Au numéro 71, l’intéressante façade de l’hôtel Exquis attire mon attention. Les lieux sont décrits, sur leur site, comme un, « hôtel surréaliste ». Voici ce qu’ils en disent : « L’un des fondements du mouvement surréaliste est de se rendre disponible au hasard, de rester ouvert à l'imprévu. C’est cette légèreté de création que nous avons voulu pour la décoration de l’hôtel. (…) Les œuvres ont été réalisées selon la méthode du "Cadavre Exquis" (…). Ne soyez pas étonné de croiser une table de machine à coudre sous un lapin rouge dans votre chambre… »

Espérons en tout cas que cet hôtel surréaliste n’abrite dans ses chambres aucun cadavre, même exquis…

Agrandissement : Illustration 14

Au 77 rue de Charonne, j’entre dans une splendide cour ceinte de coursives en métal rouge, pans de bois et brique ocre. L’immeuble, construit en 1884 par l’architecte Eugène Bonnet, comme me l’apprend un panneau historique à son entrée, est typique des industries textiles et de travail du bronze qui caractérisaient les ateliers de la rue de Charonne. La cour abrite aujourd’hui des bureaux, des logements, des studios de danse et de yoga, mais aussi et surtout un petit théâtre, où il se trouve que j’ai joué il y a plus de vingt ans. Baptisé à l’époque La Fenêtre, il s’est ensuite appelé La Loge, pour devenir en 2018 le théâtre de La Flèche.

Agrandissement : Illustration 15

Je ressors de la belle cour, un peu hors du temps, qui abrite le théâtre. Me voici au croisement avec la rue Faidherbe. À l’angle sud des deux rues, le restaurant La Belle Équipe restera marqué, dans nombre de mémoires de ma génération, par les attentats du 13 novembre 2015 qui, outre les nombreuses victimes du Bataclan, du Stade de France et d’autres cafés et restaurants parisiens, ont fait dix-neuf morts et quatorze blessés à la terrasse de ce bistrot convivial. Les attentats de novembre 2015 ont inspiré de nombreuses chansons. Y compris à l’international : Pete Doherty, le charismatique et turbulent chanteur de feu le groupe de rock garage The Libertines, a lui-même composé un morceau pour l’occasion.

Agrandissement : Illustration 16

En face de La Belle Équipe, ce qui est probablement le lieu le plus emblématique de la rue de Charonne, le Palais de la femme. Pour ma part, je l’associe au salon de printemps L’Autre livre, salon de l’édition indépendante, qui s’y déroule depuis quelques années. Mais ce lieu a bien sûr une autre fonction, et une histoire particulièrement riche.

Le bâtiment a été construit sur le terrain de l’ancien couvent dominicain des Filles de la Croix, dont on dit qu’il serait le lieu de sépulture de Cyrano de Bergerac, du moins chez Edmond Rostand. Bon, on disait déjà ça du couvent situé dans l’hôtel des Tournelles (voir la Perambulation n° 3). Souvent les sources varient, et la fiction se moque bien de la vérité.

Quoi qu’il en soit des tombeaux imaginaires, après l’expulsion des dominicaines pendant la Révolution et leur retour en 1825, le couvent finit par fermer et être démoli en 1906. Le bâtiment actuel est construit en 1910, et sert alors d’hôtel populaire pour hommes célibataires. L’érection de l’immeuble est discrètement financée par une certaine Amicie Lebaudy, écrivaine et philanthrope dont je découvre l’existence – encore une de ces femmes injustement oubliées par l’Histoire ? Un personnage en tout cas aussi fascinant qu’ambigu, qui a défrayé les chroniques de son époque.

Jules Lebaudy était un riche entrepreneur, à la tête d’une fortune familiale liée à la raffinerie du sucre. (Il se trouve que mon grand-père maternel, au retour de la guerre durant laquelle il avait été fait prisonnier par les Allemands, a travaillé comme vendeur-représentant-placier pour la maison Lebaudy jusqu’à sa mort en 1960. Mais c’est une autre histoire.) En 1864, Amicie, née Piou dans une famille catholique bretonne, épouse le sucrier. Elle a alors 17 ans. Au début des années 1880, elle n’hésite pas à quitter le domicile conjugal, son confort et ses mondanités, en dépit du bouleversement que cela implique – en particulier au regard de son train de vie. Elle part choquée par les malversations financières de son mari, mais aussi parce que celui-ci s’oppose au mariage de leur fille avec un homme sans fortune. Amicie rompt d’ailleurs définitivement avec Jules le jour des noces de sa fille. Elle vivra (relativement) chichement et sous son nom de jeune fille (Ledall) jusqu’à la mort de Lebaudy, dont elle hérite d’une partie de la fortune qu’elle décide, pour compenser les crimes financiers de feu son mari, de consacrer à financer des projets aussi divers qu’une expédition de Jean-Baptiste Charcot, une école d’agriculture au Québec, un Collège apostolique, une maison d'accouchements dans le quartier Plaisance ou la construction d’un phare finistérien – mais aussi un certain nombre de mouvements réactionnaires et antirépublicains, témoignant d’idées qui, associées à son genre, en font la cible des journaux de gauche.

Elle écrit – sous un nom d’homme – des textes pour enfants ou sur le jansénisme, portant des titres aussi divers que L'Éducation de la démocratie, Le Durbar de Delhi ou Les Bêtes vues d'un ballon captif. J’aurais volontiers lu un extrait de ce dernier dont le titre m’intrigue, mais le seul que j’aie trouvé sur Gallica est La Mère Angélique, abbesse de Port-Royal, d'après sa correspondance, publié en 1893.

Je vous en livre un court extrait, qui donnera une idée du ton de Mme Lebaudy :

« Combien, parmi la jeune génération, savent même le nom de la Mère Angélique ? Le ferment Janséniste qui se trouve au fond de bien des âmes existe à l'état indéfinissable, à coup sûr, inconscient. L'histoire de Port-Royal se perd dans la nuit des temps ; ses adeptes semblent à la masse du public contemporains des disciples d'Arius : Janséniste, ce titre n'équivaut-il point à celui de Manichéen? S'il est heureux que la querelle soit éteinte il serait injuste d'oublier les vertus. En tant que servantes du Seigneur, les religieuses de Port-Royal furent admirables, la Mère Angélique eut la gloire de façonner cette pieuse et vaillante légion. Sa vaste intelligence sut embrasser les côtés multiples d’une Réforme qui s'étendit du cloître au monde ; deux facultés secondèrent merveilleusement sa nature ardente : le bon sens et l’esprit ; elle sut être sermonneuse et éviter l'ennui, une ironie fine perce à travers les lignes, sa pointe de brusquerie n'est point pour déplaire. » (Amicie Lebaudy, La Mère Angélique, abbesse de Port-Royal, d'après sa correspondance)

En 1998, Henri Troyat a consacré un livre à la famille Lebaudy, sous le titre Les Turbulences d'une grande famille, dont une citation peut constituer un pendant intéressant à l’extrait qui précède.

« Elle avait toujours estimé que la charité envers les démunis devait être limitée et provisoire. Elle voulait bien aider les malheureux à se mettre en selle, mais elle refusait de fournir de l'avoine à leur monture aussi longtemps qu'il leur plairait de la chevaucher. Autant il était légitime, jugeait-elle, de secourir les faibles qui titubaient en sortant dans la rue, autant il était néfaste de les habituer à être accompagnés et guidés, quels que fussent la longueur et le but de leur promenade. » (Henri Troyat, Les Turbulences d'une grande famille)

Revenons au Palais de la femme. En 1914, le foyer devient un hôpital de guerre. En 1926, l’Armée du salut – dont les origines remontent à l’Angleterre du milieu du XIXe siècle – lance une souscription pour acquérir le bâtiment dont elle est, depuis, propriétaire. Le lieu accueille des jeunes filles, des femmes seules ou avec enfants, et même aujourd’hui quelques hommes dans ses 630 chambres. Dans son roman Les Victorieuses, Laetitia Colombani met en scène, à partir de témoignages recueillis, ces femmes dans leur vie quotidienne.

Je lis qu’en 2009, une studette de 12 mètres carrés, sans kitchenette, se louait 413 euros par mois. Ce qui me paraît hors de prix pour un logement social, surtout il y a quinze ans. D’ailleurs, en fouillant un peu, je découvre que nombre d’associations se plaignent de ces tarifs, la grande rénovation entreprise en 2007 ayant été partiellement effectuée grâce à des subventions publiques.

Si j’en reviens aux origines du Palais de la femme, il me faut préciser que le couvent des Dames de la Croix, qui était à l’emplacement d’origine du bâtiment, formait un ensemble avec, au numéro 99-101, le couvent des bénédictines du Bon-Secours et au numéro 100, le couvent de la Madeleine de Traisnel.

Le couvent du Bon-Secours et les terrains associés, devenus biens nationaux après la Révolution, sont vendus par l’État au tout début du XIXe siècle et transformés en filature de coton par leurs nouveaux propriétaires, les industriels Richard et Lenoir (dont j’apprends à cette occasion qu’il s’agissait de deux personnes, et non d’un seul monsieur baptisé Richard Lenoir comme je le croyais). La révolution de 1830 entraîne la ruine de la manufacture, et au cours du XXe siècle, la chapelle et le porche sont démolis par des promoteurs immobiliers.

En face, au numéro 100, se trouvent les vestiges du couvent de la Madeleine de Traisnel, bâtiments du XVIIe siècle, également inscrits aux monuments historiques. Les religieuses y vendaient de l’eau de lavande et y vivaient sereines, jusqu’à leur confiscation, là encore, après la Révolution, puis leur rachat par les mêmes fileurs de coton, les sieurs Richard & Lenoir. Pendant la Commune, le couvent est le siège du Club révolutionnaire. On y trouve les restes de la duchesse d’Orléans, fille du régent et veuve du roi d’Espagne Louis Ier, morte en 1742, mais aussi et surtout le cœur du lieutenant de police et garde des sceaux Marc-René d’Argenson, mort en 1721.

D’ailleurs, le plus intéressant concernant ce couvent est lié à ce dernier personnage, et nous est livré comme souvent par la littérature. Dans Le Chevalier d’Harmental, qui date de 1842, Alexandre Dumas met en scène ledit d’Argenson, qu’il décrit comme un dépravé notoire. Le couvent regorgeant de jeunes proies faciles, l’homme se fait construire une maison mitoyenne qui lui permet d’accéder au couvent par une porte dérobée et de débaucher les jolies novices. Il s’y fera ensuite bâtir une chapelle pour y déposer, donc, son cœur – initiative d’une délicieuse ironie. Voici un extrait du roman, où d’Argenson se fait dénoncer au régent par l’abbé Dubois, ministre de son état, pour le plus grand amusement de « Monseigneur » :

« Messire Voyer d'Argenson entra. C'était l'égal de Dubois pour la laideur ; seulement sa laideur, à lui, offrait un type tout opposé : il était gros, grand, lourd, portait une immense perruque, avait de gros sourcils hérissés, et ne manquait jamais d'être pris pour le diable par les enfants qui le voyaient pour la première fois. Du reste, souple, actif, habile, intrigant, et faisant assez consciencieusement son office quand il n'était pas détourné de ses devoirs nocturnes par quelque galante préoccupation.

– Monsieur le lieutenant général, dit Dubois sans même laisser à d'Argenson le temps d'achever son salut, voici monseigneur qui n'a pas de secrets pour moi, et qui vient de vous envoyer chercher pour que vous me disiez sous quel costume il est sorti hier soir, dans quelle maison il a passé la nuit, et ce qui lui est arrivé en sortant de cette maison. (…)

– Mais, répondit d'Argenson, présumant que toutes ces questions cachaient quelque piège, s'est-il donc passé quelque chose d'extraordinaire hier soir ? Quant à moi, je dois avouer que je n'ai reçu aucun rapport. En tout cas, je l'espère, il n'est arrivé aucun accident à monseigneur ?

– Oh ! mon Dieu ! non, aucun. Seulement, monseigneur, qui était sorti hier à huit heures du soir, en garde française, pour aller souper chez madame de Sabran, a manqué d'être enlevé en sortant de chez elle.

– Enlevé ! s'écria d'Argenson en pâlissant, tandis que de son côté le régent poussait une exclamation d'étonnement. Enlevé ! et par qui ?

– Ah ! dit Dubois, voilà ce que nous ignorons et ce que vous devriez savoir, vous, monsieur le lieutenant général, si, au lieu de faire la police cette nuit, vous n'aviez pas été passer votre temps au couvent de la Madeleine de Traisnel.

– Comment, d'Argenson ! dit le régent en éclatant de rire, vous, un grave magistrat, vous donnez de pareils exemples ! (…)

– Monseigneur, reprit en balbutiant le lieutenant général, j'espère que Votre Altesse ne croit pas un mot de ce que lui dit monsieur l'abbé Dubois.

– Hé quoi ! malheureux, au lieu de vous humilier de votre ignorance, vous me donnez un démenti ! Monseigneur, je veux vous conduire au sérail de d'Argenson, une abbesse de vingt-six ans et des novices de quinze ; un boudoir en étoffe des Indes ravissant et des cellules tendues en toile peinte ! Oh ! monsieur le lieutenant de police fait bien les choses, et un quinze pour cent de la loterie y a passé.

Le régent se tenait les côtes en voyant la figure bouleversée de d'Argenson. » (Alexandre Dumas, Le Chevalier d’Harmental)

Ce d’Argenson m’évoque irrésistiblement le marquis d’Argent-court (en deux mots), un personnage célèbre du quartier du faubourg Saint-Antoine sous Louis-Philippe. Je le trouve d’abord mentionné dans l’indispensable Guide de Paris mystérieux de François Caradec et Jean-Robert Masson, publié dans la collection des Guides noirs de chez Tchou en 1966 et qui est l’un de mes livres de chevet pour ces Perambulations. Le marquis y est désigné comme, je cite, « un chanteur des rues travesti en nobliau de l’Ancien Régime. Vêtu d’un habit à la française en tapisserie et d’un gilet à franges de couleur tendre, culotte de soie éraillée et bas de coton ci-devant blancs, coiffé d’une perruque poudrée avec de la grosse farine, ce marquis de quatre sous chantait ses chansons avec des révérences vieux-style, et mille grimaces assaisonnées de gaudrioles parfois fort lestes ». Je trouve d’autres précisions sur ce personnage haut en couleurs, visiblement une célébrité du temps, dans Les Cris de Paris – Types et physionomies d’autrefois, publié en 1887 par Victor Fournel. Je cite : « Quelques-uns de nos lecteurs, parmi ceux qui ont dépassé la jeunesse, se souviennent peut-être encore d'avoir rencontré par les rues (…) le fameux marquis d'Argent-court. (…) A la fois grimacier et chanteur, mais plus chanteur que grimacier, le marquis d'Argent-court d'un pied infatigable parcourait Paris, depuis l'aube jusqu'au soir. Il avait d'abord été Turc et ne se fit marquis que lorsque les Turcs furent devenus trop communs. Son fils et son petits-fils lui ont succédé, et peut-être les rencontre-t-on encore l'un et l'autre sur le pavé de Paris, perdus dans cette pénombre banale où s'agitent aujourd'hui les figures éphémères de la rue. » Plus loin, il cite Maxime Du Camp, le grand compagnon de voyage de Flaubert, qui pour sa part décrit le Marquis comme « un homme maigrelet, très-leste, et âgé de plus de cinquante ans. Il excellait à lancer dans la fenêtre ouverte d'un quatrième ou d'un cinquième étage une pièce de deux sous enveloppée d'un cahier de chansons; on lui renvoyait le double par le même chemin. On prétendait qu'il appartenait à la police secrète, à laquelle il rendait d'importants services. La vérité est plus mystérieuse encore. Cet homme qui courait Paris avec son habit pailleté, sa veste brochée, ses bas de coton d'un blanc irréprochable, sa coiffure poudrée à l'oiseau royal, était un ancien chauffeur qui avait commis jadis des forfaits effroyables, il passait pour riche, et je crois qu'il a été assassiné. »

Précisons, en nous appuyant sur le guide noir, qu’un chauffeur désignait un brigand brûlant les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où elles dissimulaient leur or…

Pour en revenir au couvent de la Madeleine de Traisnel, l’établissement a décidément une fortune littéraire, puisqu’il est également cité dans Le Parfum de Patrick Süskind, dont l’épouvantable héros Jean-Baptiste Grenouille grandit rue de Charonne, à deux pas de l’établissement religieux. Dans l’extrait que vous allez entendre, le moine Terrier se montre pressé de se débarrasser du diabolique nourrisson, trouvé dans les ordures, qu’une nourrice lui a mis dans les bras avant de s’enfuir devant cet infernal marmot qui ne cesse de hurler. On entend bien ici qu’au XVIIIe siècle, période durant laquelle se déroule le roman, la rue de Charonne se trouvait en dehors des limites de Paris.

« Il faut s’en débarrasser, songea Terrier, se débarrasser immédiatement de ce… Il allait dire « diable », mais se ressaisit et se retint. De ce petit monstre, de cet enfant insupportable ! Mais qu’en faire ? Il connaissait une douzaine de nourrices et d'orphelinats dans le quartier, mais tout cela était trop proche à son goût, trop près de sa peau, il fallait que cette chose file bien plus loin, assez loin pour qu'on ne l'entende plus, pour qu'on ne puisse plus d'un moment à l'autre la remettre devant sa porte, il fallait autant que possible la caser dans une autre paroisse, de préférence sur l'autre rive, et mieux encore extra muros, dans le faubourg Saint-Antoine, mais oui, voilà! C'est là qu'irait ce petit braillard, bien loin à l'est, de l'autre côté de la Bastille et des portes d'enceinte qu'on fermait à la nuit tombée. Et Terrier, retroussant sa soutane, empoigna le panier qui hurlait et fila, fila à travers le fouillis des ruelles, gagna le faubourg Saint-Antoine, le remonta vers l'est jusqu'à sortir de la ville, pour trouver, bien loin de là, la rue de Charonne, qu'il suivit aussi presque jusqu'au bout, et là, près du couvent de Sainte-Madeleine-de-Trenelle, il alla frapper chez une certaine madame Gaillard, dont il savait qu'elle prenait des petits pensionnaires de tout âge et de toute sorte, pourvu qu'il se trouvât quelqu'un pour payer ; et c'est là qu'il déposa l'enfant qui criait toujours et, ayant payé un an d'avance, il s'enfuit de nouveau vers la ville où, une fois rentré dans son couvent, il s'arracha ses vêtements comme s'ils avaient été souillés, se lava des pieds à la tête et se réfugia dans le lit de sa petite chambre, où il fit maint signe de croix, pria longuement et finit par s’endormir, soulagé. » (Patrick Süskind, Le Parfum)

Agrandissement : Illustration 17

Au no 102, un immeuble magnifique, en travaux, exhibe ses béances. Il y a toujours quelque chose d’émouvant à voir l’intérieur des bâtiments, dans les occasions où les fenêtres en sont ôtées et cessent de dissimuler au regard l’intimité des lieux. Même si en l’occurrence, il n’y a guère à voir que quelques outils et des plaques d’isolation, j’éprouve la même impression poétique que lorsqu’un immeuble en destruction révèle un vieux papier peint sous lequel des enfants ont dormi et des jeunes gens rêvé, des couples se sont aimés, des vieillards sont morts… J’apprends par une petite recherche que cet immeuble, après avoir abrité au milieu du XVIIe siècle un logis, un cloître et un jardin du couvent des Dominicaines de la Croix puis, au XIXe, un ensemble de boutiques, d’ateliers et de logements et, encore plus tard, un hôtel populaire, fut occupé par des bureaux de la RATP à partir de 1975. Aujourd’hui, un projet d’architecte vise à sa restructuration et à son extension pour en faire, je cite « Un nouveau lieu de vie vibrant et créatif, un véritable signal urbain du 11e sud ».

Agrandissement : Illustration 18

Juste en face de ce réjouissant projet, au 104, se trouvait autrefois la dernière usine de gaz d’éclairage parisien. Une image fantôme de Paris, de nouveau, apparaît en filigrane devant mes yeux.

Agrandissement : Illustration 19

Nous arrivons à présent au croisement avec le boulevard Voltaire. Ce carrefour a été baptisé, en 2007, place du 8-février-1962, soit quarante ans après les tragiques événements connus sous le nom d’affaire de la station de métro Charonne.

Ce jour-là, la gauche française organise une manifestation en faveur de l’indépendance de l’Algérie, contre l’Organisation de l’Armée Secrète et ses actions qui terrorisent la population. Malgré son interdiction liée à l’état d’urgence, la manifestation est maintenue et rassemble plusieurs milliers de personnes. Sous les ordres du général de Gaulle et de Maurice Papon – lequel ne sera condamné qu’en 1998 pour son implication dans la déportation de Juifs vers le camp de Drancy –, les forces de police interviennent, obligeant plusieurs centaines de manifestants à se réfugier dans la station de métro. La police poursuit certains de ces manifestants, et il semble avéré qu’elle a fait usage de violence – notamment en jetant des grilles de métal sur les personnes tombées au sol ou en les assommant à coups de matraque. D’autres sont étouffées. Neuf personnes meurent dans cette bousculade et, au total, 250 personnes sont blessées au cours des événements.

Agrandissement : Illustration 20

À l’angle de la rue Léon Frot, je remarque un curieux petit immeuble au toit complètement plat, qui fait comme un écho horizontal à l’immeuble, celui-là tranché dans la hauteur, qui fait l’angle de l’avenue Ledru-Rollin. Ici, un seul étage, très haut de plafond si j’en juge par la fenêtre close de volets en bois qui jure avec le reste de l’architecture et dont la hauteur excessive lui donne l’air d’une porte qui donnerait sur les airs. Côté Charonne, à l’inverse, le mur n’est percé que d’une sorte de fine meurtrière. Ce genre de bâtisse, digne d’un film de Jacques Tati, est susceptible de donner lieu à toutes sortes de spéculations et pourrait facilement inspirer une nouvelle.

En face de cette discrète bizarrerie architecturale, un jardin public – morose comme il se doit – sert de cour à un ensemble disparate d’immeubles contrastés. L’endroit, qui n’a pas grand-chose d’un jardin à part ses deux arbres déplumés, a été baptisé d’après le peintre de cour Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), pompeusement baptisé le « Raphaël des fleurs » pour ses représentations réalistes et hyper précises de diverses variétés botaniques, à la grande époque du développement de la science naturelle que fut la fin du XVIIIe siècle.

Agrandissement : Illustration 21

Aux numéros 157 à 161, à la place de l’immeuble sans grâce, construit au début des années 70 et qui héberge aujourd’hui des dizaines de foyers entre ses cloisons sûrement mal isolées, se trouvait autrefois une pension accueillant des individus que l’on désignait encore, alors, sous le terme contestable de « fous ».

La pension Belhomme tenait son nom du menuisier Jacques Belhomme, qui se faisait appeler « docteur » et qui, loin d’être un bienfaiteur de l’humanité soucieux de protéger les plus faibles, tira un profit pour le moins juteux de cet hébergement. En particulier au moment de la Révolution où les nobles trouvaient chez lui, contre monnaie sonnante et trébuchante, une pension médiocre et surtout un refuge contre la guillotine. Belhomme, dénoncé, fut condamné à six ans de bagne pour « incivisme et concussions », mais put reprendre son activité à son retour.

La sucette historique plantée devant l’ancienne pension m’apprend qu’après sa démolition ont subsisté le pavillon Colbert, le parc, et le portail de 1724, qui a été remonté au fond du passage Courtois, à quelques pâtés de maison de là. En effet, le parc de la pension a été transformé en jardin public, baptisé square Colbert. Nouvelle incongruité urbanistique, ce square public est littéralement enchâssé au sein d’une propriété privée, un de ces grands ensembles disgracieux où des jeunes gens patibulaires s’ennuient au pied des immeubles. Je parviens à pénétrer dans la cité, mais le jardin est fermé pour l’hiver. Je n’aperçois donc pas le beau pavillon néoclassique qui sert aujourd’hui de centre d’action sociale pour personnes âgées et qui, d’après une photographie dénichée sur Internet, trône tristement entre deux immeubles aussi modernes que sinistres – c’est, décidément, la thématique de la rue, que cette superposition d’époques.

Nous passons le dernier grand carrefour de la rue de Charonne, celui avec l’avenue Philippe-Auguste.

Agrandissement : Illustration 22

Au numéro 177 de la rue de Charonne, une nouvelle curiosité est dissimulée aux regards : l’église du Bon Pasteur. Là encore, il faut pénétrer dans un immeuble récent de toute laideur pour accéder à ce qui fut à l’origine la Mission flamande. Un panneau à l’entrée nous enseigne qu’après la Commune, de nombreux ouvriers étant morts, emprisonnés ou bannis, les ébénistes du Faubourg Saint-Antoine firent venir des ouvriers de Belgique. L’évêché de Gand décida alors d’acquérir un terrain et d’y faire construire une église de style néogothique, qu’ils baptisèrent « église des Flamands ». L’église du Bon Pasteur fut, au début des années 1970, rasée et remplacée par un ensemble comprenant l’église actuelle, des HLM pour les mal-logés du quartier, un centre de santé et des locaux culturels. Une discrète porte rouge sous de la tôle ondulée, une croix en métal ouvragé à demi dissimulée par des rosiers, la mention « église catholique » en lettres à peine visibles sur la façade… On est loin des fastes qui caractérisent généralement les édifices catholiques. Là encore, les lieux sont fermés. Près de la porte, quelques jeunes tiennent les murs en attendant je ne sais quel Godot.

Nous arrivons à la fin de la rue de Charonne, qui passé le boulevard Charonne se transforme en rue de Bagnolet et mène à la commune du même nom. Je vois ici, très franchement, apparaître l’ancienne enceinte, ultime filigrane de cette Perambulation contrastée.

Merci à Jean-Baptiste Andrea, romancier, pour sa voix sur le générique ; Samy Tadjadit, patron du Café de la Plage et Flavie Fontaine, directrice du théâtre de La Flèche, pour m'avoir accordé un entretien ; Mélanie Foucault et Florient Azoulay pour les lectures d'extraits.

Extraits sonores :

16 Horsepower, « Cinder Alley »

Charonne, « All Dayz »

Cédric Klapish, Chacun cherche son chat

Pete Doherty, « Hell To Pay At The Gates Of Heaven »

Renaud, « Hexagone »

Portishead, « Glory Box »