Les vacances passent, l’attractivité des suds s’épuise ; vous allez « remonter » et penser à mille autres choses. C’est pourtant dans cet inter-temps que le regard peut se poser ailleurs, autrement, selon d’autres logiques.

Bordeaux se veut toujours plus près de Paris si ce n’est de Los Angeles. On y célèbre l’arrivée des nouveaux TGV/InOui qui la mettent à deux heures de la capitale. Face au Grand Théâtre, les exigences de la mondialisation s’expriment aussi par les tarifs du Grand Hôtel de Bordeaux, et par la meute de taxis uberisés qui envahissent sans vergogne l’espace dit strictement piéton. Quant au parcours à l’intérieur du fameux monument de l’architecte Louis qui a perdu son nom au profit de la désignation juridique d’Opéra national, il se borne à un jeté de noms reconnus dispersés dans les foyers. Les Paysages en scène du FRAC ne suggèrent, dans la lumière estivale trop brutale qui ne sied pas à la pierre du lieu, qu’un pense-bête pour contrôle continu des connaissances, d’autant que le moins connu n’attire guère (jusqu’au 3 septembre). On apprécie, certes, l’accès à la salle par la scène, l’ampleur remarquable pour l’époque de l’espace des cintres, et le jeu de lumière sur les chaises bleues et bleuies par l’éclairage du parterre... Mais c’est ailleurs que l’on trouve la grande exposition, pleine d’intelligence et de talent, celle du Musée des Arts décoratifs et du Design. L’hôtel Lalande de la rue Bouffard, autre bel immeuble des années 1770 donne idée, par ses collections permanentes, de ce que furent le luxe et l’élégance du XVIIIe et du premier XIXe siècle bordelais, et dans l’une de ses réserves, ancienne prison municipale, a été installée l’exposition Oh, couleurs ! le design au prisme de la couleur, qui ravit. Réalisée avec esprit, élégance et drôlerie par Pierre Charpin, elle dit notre vie courante, nos ambitions de couleur et d’harmonie, nos rêves dans le concret d’évocations précises où l’objet reconquiert sa charge d’invention en quête d’émotion (jusqu’au 5 novembre).

Agrandissement : Illustration 1

À l’autre bout de notre spectre, les Rencontres de la photographie d’Arles. Au fil d’une quarantaine d’expositions, la ville est investie par des manifestations qui se logent, tout l’été et avec astuce, un peu partout, ce qui rend l’affaire sérieuse. La visite se fait itinéraire ; on dialogue avec les œuvres, leur cadre, d’autant que c’est très précisément le traitement photographique et la problématique des lieux, Amérique latine en tête, qui sont questionnés cette année. Chaque arrêt fait sens. À force de travail, un équilibre s’est établi entre une cité et une méthode qui devient une façon de penser. Le terme même de Rencontres, elles, concentrées sur une semaine de juillet, a ainsi essaimé dans la volonté de présenter des démarches plurielles. On passe donc aisément sur quelques facilités adjacentes, comme certaines animations purement « estivales » et à prétention localiste.

Les recherches et la densité traversent aussi, et nécessairement, dirait-on, de ce qui se montre à moindres frais à Carcassonne et à Montolieu, aux infrastructures peu puissantes.

À Carcassonne, on voit d’abord l’exposition André Marfaing (1925-1987), peintre discret, assez silencieux dont de très belles toiles des années 1960 montrent la puissance, avant qu’il ne passe, par une ascèse accrue, à une pratique tendue, secrète et minimaliste (jusqu’au 27 septembre).

Agrandissement : Illustration 2

C’est tout autre chose du XXe siècle que montre le Centre Joë Bousquet avec l’exposition d’Hibakusha, les survivants des bombes atomiques des 6 et du 9 août 1944. En partenariat avec le Mémorial de la paix d’Hiroshima sont exposés 170 dessins de témoins, été sollicités au fil de campagnes de collecte, la première suite à une émission de télévision en 1974, et jusque dans les années 2000. Et c’est réellement, l’apocalypse qui devient sensible. Les styles naïfs de ces non-professionnels, les plumes hallucinées, racontent l’horreur et la mettent sous nos yeux dans la langue de tous les jours : l’incendie, la brûlure, la dévastation, la perte des hommes, des femmes, des enfants perdus ou que l’on a perdus, les fuites éperdues, la pluie noire, la douleur, la peine, les charniers. Rien de trop, nulle morbidité, une présentification à nulle autre pareille, une œuvre collective majeure, le témoignage vu de l’intérieur, le souvenir fait trait (jusqu’au 29 octobre).

On sort de cette exposition, puisque l’on est dans la Maison des Mémoires, par ce qui fut l’appartement de Joë Bousquet (1897-1950) dont la célèbre chambre a été gardée en l’état. C’est là que l’intelligentsia de son temps venait lui rendre visite. Immobilisé depuis sa blessure de guerre de 1918, il rayonnait, gardant de vifs liens avec nombre d’esprits et de poètes surréalistes de la revue Chantiers (avec René Nelli et Alibert) et plus tard, des Cahiers du Sud. Le pèlerinage se fait, sans forfanterie, grâce à ce qu’il faut d’un travail muséal parfait de discrétion et d’efficacité. Horreur ou poésie jettent une réflexion juste sur ce que peut partager l’humanité, et qui toujours fait passer un moment fort, tous publics confondus. Bravo et merci à René Piniès et à son équipe.

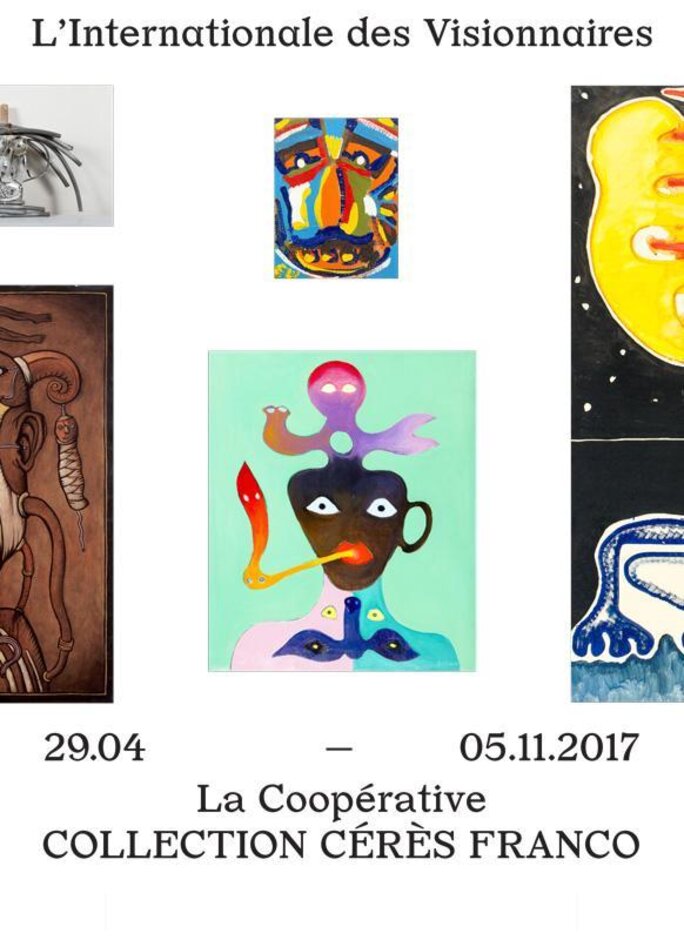

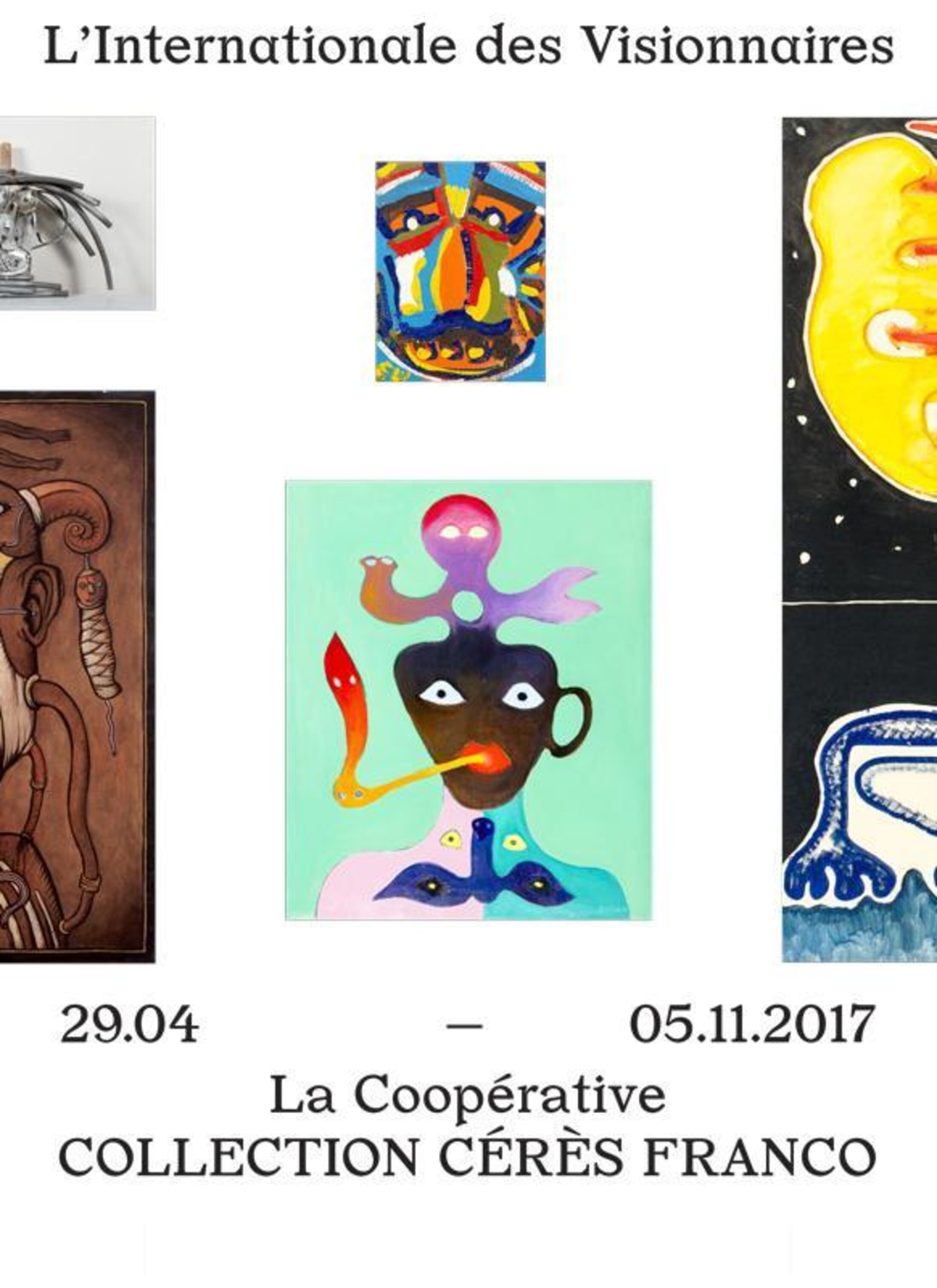

Non moins remarquable est l’ambition de Montolieu qui, avec ténacité, arrive à présenter exposer, montrer et partager une culture du livre et de l’œil. On a parlé l’an dernier lors de la première exposition d’une partie de la collection Cérès Franco à la Coopérative. Cette année, la sélection se présente sous l’intitulé L’internationale des Visionnaires. Carte blanche a été donnée à Jean-Hubert Martin, bien connu pour son travail de conservateur, de Berne à Düsseldorf et Milan. À Paris, il pilota le Beaubourg en rodage lors des grandes expositions consacrées au comparatisme européen sur la base de nom de capitales ; il voulut aussi décloisonner les genres et les mondes lors de la mémorable exposition Les Magiciens de la Terre.

Ce même goût du divers sans rivage et des mondes repensés a guidé un choix d’environ 300 œuvres. Jean-Hubert Martin entend délivrer une approche de la pensée sous-jacente de ces ces formes exultantes de la plus grande créativité. Parti des têtes et de leur probable contenu, tout se retrouve et se disperse, non par artistes, souvent réduits à une seule prestation, ni par couleur, encore que le tout soit éclatant et que l’on retrouve presque tous les noms qui ont fait la galerie de L’œil de Bœuf, la galerie de Cérès Franco, rue Quincampoix à Paris, mais dans la quête d’enchaînements et dans un ordre apparent de rapports fréquents au corps éclaté. Des baisers, des yeux et des regards, des seins et des mains sont rapprochés mais aussi, dispersés à l’exception d’alcôve consacrées à Chaïbia la Marocaine ou au Polonais Cieslewicz. La séquence des mystères des tortures et des dictatures , très prégnantes dans les années 1970 est plus lisible, plus suivie, car nombre d’artistes qui se regroupaient autour de Cérès Franco venaient de l’Est et surtout du monde sud-américain alors soumis au pire. Il reste que ce regard qui veut accoler, car faire tenir ensemble serait une ambition impropre, cette improbable suite comme une ronde de réponses pour questions non posées, suggère le poids de ce qui fait basculer le soi et le monde, le décor et l’intime, la déchirure et la joie. Cette exposition finit par entrer dans je ne sais quoi de l’intime, non des artistes, trop souvent réduits à une seule œuvre, mais du visiteur.

Agrandissement : Illustration 3

On note aussi la présence de prêts venus de la collection de Daniel Cordier, déposés aux Abattoirs de Toulouse qui croisent dans leur dynamique brutale certains choix d’art populaire et d’art brut de Cérès Franco. On peut ainsi voir la Mort de Socrate de Pierre Bettencourt comme une introduction/réponse à l’exposition en cours au Musée du Livre du Montolieu (la Coopérative reste ouverte jusqu’au 5 novembre).

On sait qu’au départ de la vie culturelle de Montolieu fut le livre, un homme, un bouquiniste, puis d’autres, puis ce fut un Salon du livre et le Musée des Arts et des Métiers du Livre, petit, mais précieux, capable de tout montrer de ce qui fit notre écrit, de la propagation de l’écriture puis de l’imprimerie aux machines de composition qui permirent la presse et l’édition d’art ; des ateliers de création typographique sont d’ailleurs ouverts aux enfants. Cette année, la présentation de Pierre Bettencourt (1917-2006), Manifestement singulier, a ceci de juste, outre le rigoureux travail bio-bibliographique de la commissaire scientifique de l’exposition Claire Taoussi, qu’elle réunit toutes les œuvres que l’artiste réalisa, à partir de 1941, en tant que typographe passionné d’inventions graphiques et de textes. Ces vitrines permettent de retraverser des pans entiers du surréalisme et d’un temps qui croyait autant à la lettre qu’à la figure de style et au caractère pour agencer la poésie, faire rêver ou simplement conter. Pierre Bettencourt dont les hauts reliefs sont d’une présence stupéfiante et parfois asphyxiante y reprend une fluidité de « d’assembleur de pierres et faiseur de poésies » (jusqu’au 31 décembre).

Ces étapes indispensables au bonheur de l’âme et de l’esprit pourraient se poursuivre en PACA jusqu’à Nice par un À propos de Nice, 1947-1977 qui présente l’École de Nice au MAMAC ou encore par la fondation Maeght et l’exposition Arroyo. Il ne s’agit pas de devoirs de vacances pour adeptes du Bordeaux-Vintimille d’antan, mais bien, par-delà ce que les métropoles savent faire, de comprendre ce qu’est le vif de notre temps quand les volontés et la vista, le savoir penser autant que le savoir de l’œil permettent de contourner les grands appareils bureaucratiques ou les fonctionnements de métropoles rivales les unes des autres, bientôt reléguées par les foires massives et l’export des hyper-lieux dont parle Michel Lussault.

Maïté Bouyssy

Agrandissement : Illustration 4