La lutte contre le Covid-19 pourrait utilement s'appuyer sur une diversité d'actions : sur les mesures "sociales", telles que les gestes barrières, des restrictions de regroupement bien ciblées, sur les vaccins, mais aussi sur une approche médicale comportant des traitements préventifs pour les personnes à risques, et des traitements précoces pour toute personne positive au SARS-CoV2, avec ou sans symptômes.

Pourtant, depuis mars 2020, les autorités semblent négliger ces dernières dimensions, même lorsque les études scientifiques se multiplient pour indiquer l'efficacité de diverses molécules contre le Covid-19, leurs limites, et leurs éventuels effets secondaires.

Par exemple, à ce jour, 50 études scientifiques ont été menées sur la vitamine D dans le contexte du coronavirus. Elles indiquent clairement que les carences en vitamine D sont un facteur d'aggravation du Covid-19, susceptible de conduire les malades vers des formes sévères. Et, bien que l'on sache que la population française est largement carencée (et que les carences s'accentuent avec l'âge), aucune campagne n'a été menée pour inciter les Français à faire dépister leurs éventuelles carences en vitamine D.

Heureusement, de nombreux médecins donnent ce conseil à leur patient, et prescrivent une supplémentation si besoin.

De même, les traitements précoces à base de molécules bien connues et repositionnées sont ignorés, voire combattus par les autorités et leur communication auprès du public et des médecins, même lorsque des dizaines d'études scientifiques indiquent leur efficacité face au Covid-19.

On a déjà abordé certaines de ces molécules et les études scientifiques qui les testent, mais on rappellera ici quelques-uns des traitement précoces possibles, dont les risques sont parfaitement identifiés, et donc évitables lorsqu'un médecin les prescrit.

- C'est le cas de l'ivermectine. Une cinquantaine d'études scientifiques ont été publiées. Elles sont unanimes sur ses effets bénéfiques, notamment en prophylaxie et en traitement précoce. De surcroît, des études épidémiologiques viennent confirmer ses effets : les États qui choisissent de l'administrer aux malades ont une évolution meilleure que leurs voisins.

L'exemple du Chiapas l'illustre de façon spectaculaire. C'est le seul état du Mexique à avoir désobéi aux directives du gouvernement central mexicain (qui, comme en France, maintient qu'il n'existe pas de traitement contre le Covd-19, et désapprouve tout traitement.) Le Chiapas a donc choisi, a contrario, de mener une active campagne médicale à parti du mois de juillet : des centaines d'équipes médicales ont fait du porte-à-porte pour détecter les personnes positives et leur fournir un kit de traitement, comportant diverses médicaments (ivermectine, azithromycine, oseltamivir, paracétamol, calcium...)

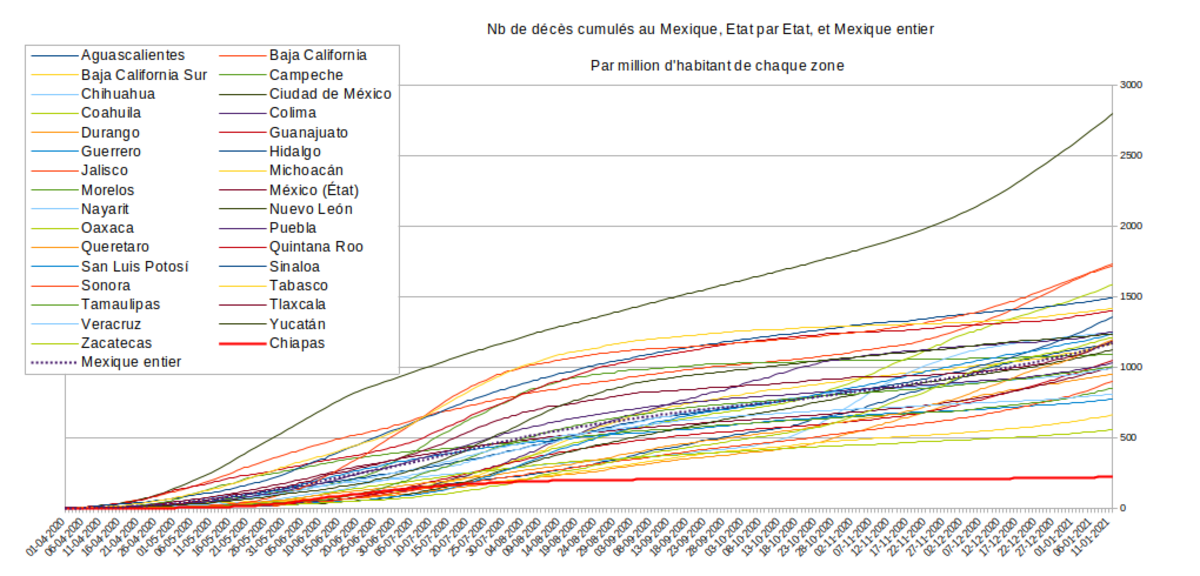

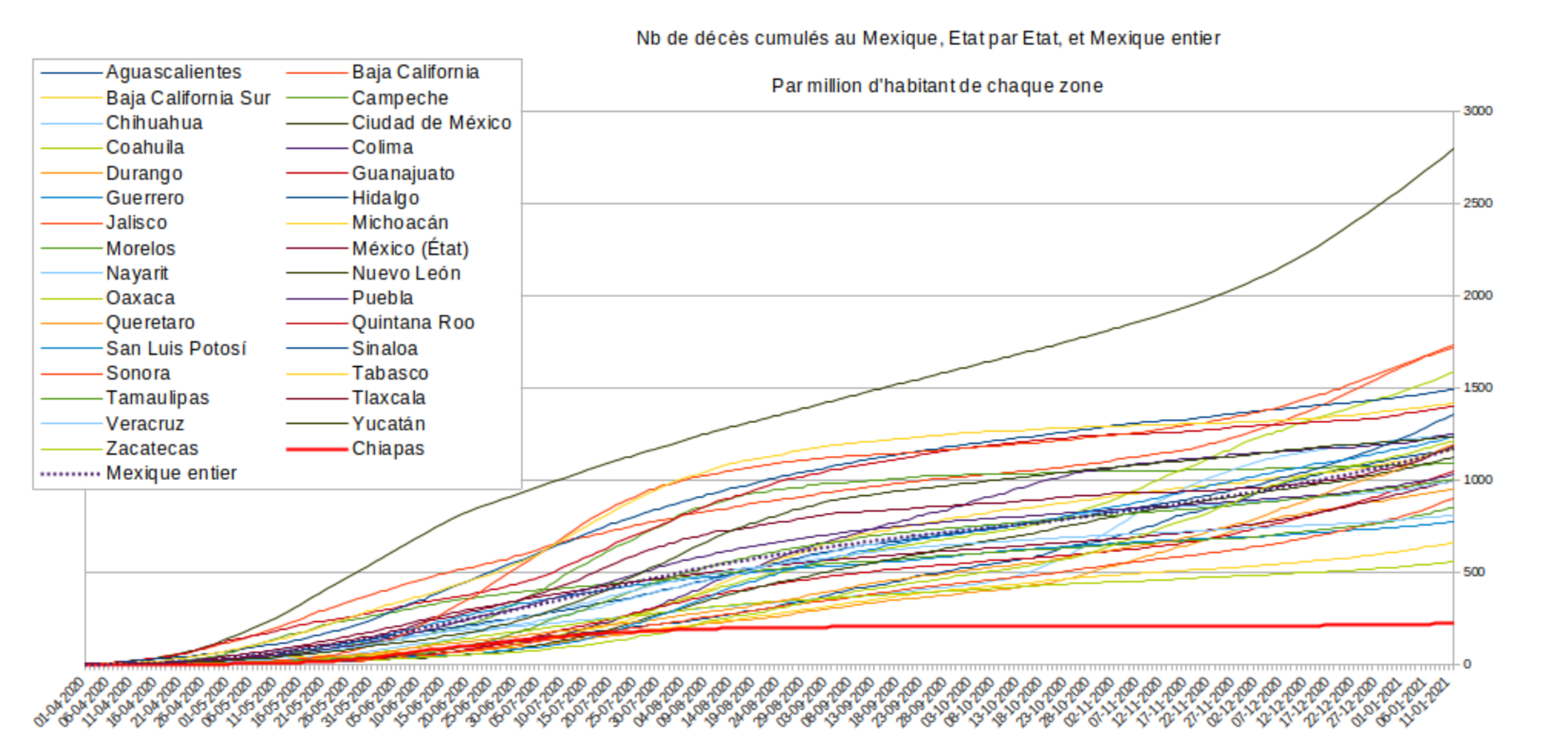

Alors que depuis le mois de mars le Chiapas était touché par le Covid-19 de la même façon que les autres États mexicains, avec une mortalité semblable à la moyenne mexicaine, sa courbe de mortalité (en rouge vif sur la Fig.1) s'est rapidement singularisée à partir de juillet, pour devenir quasiment plate, tandis que les autres États continuent à déplorer de nombreux décès et à voir leur courbe s'élever.

Agrandissement : Illustration 1

Certes, ce résultat n'apporte pas à lui seul la preuve de l'efficacité de l'ivermectine ou du cocktail de médicaments distribué par le Chiapas. Mais il apporte un indice supplémentaire, corroborant les dizaines d'études scientifiques indiquant une efficacité de l'ivermectine associée à l'azithromycine. Pour plus de détails et de graphiques sur le Mexique, on peut se référer au travail graphique de Juan Chamie. Et pour d'autres exemples que le Mexique, on peut lire (en anglais) son étude épidémiologique sur l'ivermectine, hébergée par le FLCCC.

Pourtant, les autorités françaises semblent ignorer que plusieurs États recommandent officiellement l'ivermectine , et ne cherchent apparemment pas à creuser la question. Des experts interviennent même dans les médias pour alerter : selon eux, même si ça marche, il faudrait éviter de donner le traitement "parce qu'on n'en connaît pas le mécanisme", ou parce que les études aux résultats pourtant spectaculaires n'ont pas été menées en double aveugle...

- C'est également le cas de l'azithromycine. Elle n'est pas prise en considération par les autorités françaises, mais elle est prescrite par de nombreux médecins en France, qui observent que leur patients guérissent davantage que lorsqu'ils ne prescrivaient rien. Les autorités françaises n'ont pas mené d'étude sur l'azithromycine, malgré les demandes de médecins. Mais heureusement, et malgré des pressions venant de l'Ordre des Médecins ou de la Haute Autorité de Santé, de nombreux médecins continuent de prescrire cette molécule lorsqu'ils le jugent nécessaire. En témoigne par exemple la hausse des prescriptions d'azithromycine, relevée par le Dr Maudrux sur son blog. En témoigne aussi Claude Escarguel, porte-parole du collectif de médecins "Azithro... d'hospitalisations".

- C'est aussi le cas de l'hydroxychloroquine, notamment associée à l'azithromycine et au zinc, qui a été étudiée en traitement précoce par une trentaine d'études scientifiques, également unanimes sur ses effets bénéfiques. Les études semblent indiquer une limite : l'hydroxychloroquine n'est pas clairement efficace en traitement tardif. Outre les études scientifiques, les innombrables témoignages sur son efficacité en traitement précoce concordent, qu'ils viennent de médecins coordinateurs d'EHPAD, par exemple, de médecins de ville, ou de malades.

- D'autres traitements sans risques, déjà étudiés par des équipes scientifiques, semblent également pouvoir être envisagés.

Mais face à tous ces traitements précoces, le discours officiel se résume à "cela n'a pas été assez étudié, il ne faut donc pas prendre de risques".

Aujourd'hui, pourtant, le discours au sujet des vaccins est tout autre : "Il faut faire confiance", nous répète-t-on inlassablement. Et si la confiance ne suffit pas, certains, tels le Premier Ministre, envisagent de restreindre les libertés de ceux qui ne se feraient pas vacciner.

Pourtant, les vaccins n'ont pas été plus étudiés que les divers traitements précoces mentionnés ci-dessus, loin de là : les seules études ont été menées par les laboratoires-producteurs, et n'ont été publiées que partiellement. Des voix scientifiques s'élèvent déjà pour émettre des doutes, soit sur la sincérité de l'étude de Pfizer sur son vaccin1, soit sur des risques d'effets secondaires qui ne peuvent être observés ni en trois mois2 ni sur un échantillon de quelques dizaines de milliers de personnes3.

Si le but des autorités est de protéger la santé de la population, sans doute devraient-elles se montrer plus cohérentes. Puisqu'elles présentent comme raisonnable l'idée d'administrer à des dizaines de millions de Français un vaccin, certes novateur et fondé sur une idée brillante, mais scientifiquement et cliniquement très peu évalué, sans doute devrait-elles cesser de désigner comme "inconsidérés" les risques associés à des molécules connues des médecins depuis des décennies, que les études scientifiques montrent efficaces. Ces molécules pourraient d'ailleurs n'être administrées qu'à quelques centaines de milliers de personnes (les personnes fragiles ou testées positives) en traitement précoce ou préventif. Avec des risques identifiés, mieux maîtrisés, et encourus par cent ou mille fois moins de personnes, comment peut-on continuer à les présenter comme plus inquiétants ?

Le choix dans la façon de se protéger et de se traiter devrait incomber aux citoyens, aux patients et aux médecins, en fonction des informations scientifiques disponibles, plutôt que d'obéir à des décisions politiques dont on ne connaît pas clairement les bases scientifiques. Les personnes réticentes au vaccin pourraient utilement se faire traiter préventivement avec l'un des traitements préventifs si elles le souhaitent ; les personnes positives pourraient recevoir de leur médecin un traitement précoce adapté à leur état de santé, et s'ils guérissent ainsi (même si c'est par effet placebo !), cela bénéficierait à tout le monde.

Et de façon générale, les autorités devraient encourager les Français à consulter un médecin dès qu'ils sont testés positifs, ou même s'ils ont un doute sur leur état de santé ou une inquiétude face à l'épidémie, plutôt que d'inciter les personnes positives à attendre chez elles dans l'anxiété avec du paracétamol, jusqu'à ce que leur santé bascule d'un côté ou de l'autre.

De nombreux médecins, conformément à leur formation et à l'article 11 du Code de déontologie médicale, suivent les avancées scientifiques publiées par les revues spécialisées, et sont en mesure de savoir s'ils peuvent proposer un traitement scientifiquement évalué, et cela en fonction de chaque patient.

Des collectifs de médecins s'élèvent d'ailleurs contre les restriction et les interférences générées par les autorités françaises dans la pratique médicale.

La prise de décisions médicales générales, autoritaires et sans prise en compte personnalisée, par les mêmes autorités politiques qui ont menti sur les masques, les tests etc., n'est en tout cas pas une méthode susceptible d'instaurer la confiance ni de favoriser la prise de traitements utiles à la protection individuelle et collective contre l'épidémie.

1 Lire ce que Peter Doshi, associate editor au British Medical Journal, écrit le 4 janvier : des données de l'étude, qui n'ont pas été diffusées lors de l'annonce des résultats par Pfizer mais plus tardivement par la FDA, soulèvent des questions

2 Risque d'infertilité chez les femmes, dû au fait que l'effet recherché par le vaccin à ARNm est de susciter des défenses immunitaires contre la protéine Spike du SARS-CoV2 ; or, comme le relève le Dr Maudrux, il existe un risque que les défenses ainsi suscitées s'attaquent également à la syncytine, protéine semblable à la protéine Spike, mais indispensable à la formation du placenta.

3 Voir les explications du généticien moléculaire Christian Vélot sur le risque de recombinaison virale. Il existe une chance infime qu'un patient soit le siège d'une recombinaison entre un virus à ARN et l'ARN injecté avec le vaccin, donnant lieu à la naissance d'un nouveau virus inconnu, et potentiellement contagieux. Mais si on vaccine des centaines de millions de personnes, la probabilité que cela arrive à une personne devient réelle ; et une seule personne suffirait à répandre un nouveau virus inconnu.