[Avertissement : après publication, ayant pris conscience d'une erreur dans l'interprétation de certaines données, on a choisi de barrer la section concernée, et de la laisser apparente.]

Préambule

Critiquer le capitalisme, est-ce du complotisme ?

Comme le rappelle le chercheur en psychologie sociale Pascal Wagner-Egger, dans un entretien paru dans l’Humanité du 1er juin 2021, « l’accusation de complotisme peut-être un argument contre toute critique du système ». Plutôt que de nier l’existence de complots — il y en a toujours eu et il y en aura encore — il juge nécessaire de contrer les théories du complot (qui tendent à attribuer à tel ou tel individu la responsabilité de ce qui se passe) en leur opposant une critique sociale, attentive aux structures sociales et à leurs effets : « critiquer la religion du complot (les théories du complot, qu’on peut définir comme des croyances en des complots sans preuves suffisantes), pour lui substituer une science du complot (l’enquête, journalistique ou sociologique) ».

Une enquête fouillée reste à mener, mais déjà, sans chercher la volonté particulière d’un individu ou d’un groupe d’individus pour expliquer la série de décisions calamiteuses qui entourent la crise du Covid-19, le capitalisme est un suspect de choix.

En effet, le capitalisme est en crise depuis quelques décennies. Il est confronté à la baisse tendancielle du taux de profit théorisée par Marx : les capitaux, à force de s’accumuler, ne trouvent plus spontanément où continuer à se placer d’une façon suffisamment rentable pour motiver les investissements. Afin de soutenir un niveau de rentabilité suscitant les investissements, le capitalisme pousse à déséquilibrer la répartition des richesses produites : de plus en plus pour le rémunérer le capital et de moins en moins pour rémunérer le travail. Cela se traduit par les séries de réformes libérales que l’on connaît, visant à réduire le « coût du travail », touchant notamment les retraites, l’assurance chômage etc. Dans le même but (trouver des domaines d’investissements profitables), le capital cherche également à conquérir de nouveaux terrains de jeu : les services publics sont des proies à conquérir ; les privatisations opérées depuis quelques décennies en témoignent. Une fois conquis, ces domaines sont soumis à une exigence de rentabilité de plus en plus forte. La qualité des services et leur accessibilité pour les usagers, ne sont plus que des variables d’ajustement, vouée à se dégrader pour permettre au capital de grappiller des marges de rentabilité.

Dans un tel contexte, le marché de la santé humaine ne fait pas exception : le capital y trouve — par exemple via les assurances maladies privées ou l’industrie pharmaceutique — une source de profits pour des investissements en mal de rentabilité, et il agit, à différents niveaux et par divers ressorts, de façon à maintenir un taux de profit optimal aux capitaux investis dans ces secteurs. En particulier, le capitalisme ne pouvait se passer de la privatisation des systèmes de santé : hôpitaux, assurances, productions pharmaceutiques… Un marché de plusieurs milliards de clients prêts à dépenser sans compter — il s’agit de leur propre vie —, un système de brevets pour sécuriser les gains, etc., voilà de quoi attirer les capitaux, et leur intrinsèque exigence de rendement.

Et cela peut parfois conduire à des conséquences préjudiciables à la santé humaine qui devient, à son tour, une variable d’ajustement.

Il faut être naïf pour imaginer que le capitalisme deviendrait plus « vertueux » lorsqu’il s’agit de produire et de vendre des médicaments que lorsqu’il s’agit de vendre du tabac ou des armes, ou de préserver l’environnement.

Voilà pourquoi il n’est ni absurde ni « complotiste » de contester le discours dominant, et de critiquer la narration qui nous est proposée autour du Covid-19, en mettant en lumière les contradictions qu’elle recèle.

Voilà pourquoi il n’est pas surprenant d’observer que, face à la crise sanitaire actuelle, toute solution ou tout argument qui compromettrait la rentabilité escomptée de traitements et de vaccins brevetés, se heurte à de puissants obstacles, mobilisés par le capital pour servir ses intérêts.

Que des traitements à base de médicaments bon marché permettent de guérir le Covid-19 et rende inutile la vente de milliards de doses de vaccin, et de quelques traitements hors de prix (Remdesivir, Bamlanivimab, Molnupiravir...), cela ne peut pas être admis sans heurts : controverses, propagande, science de diversion, corruption, mesures de rétorsion, menaces, attaques juridiques, censure… tout pourra être mis en œuvre pour empêcher ou retarder au maximum l’avènement d’une solution peu coûteuse et hors brevet.

Qu’un argument scientifique fragilise le discours dominant, il sera lui aussi réduit au silence aussi longtemps que possible.

Cette analyse est loin du complotisme : elle suppose en effet que le système, par une forme sociale de darwinisme, sélectionne les "agents" les plus aptes, par leurs qualités et leurs valeurs propres, à servir les intérêts du capital. Il est donc fort possible que tous ceux qui provoquent la misère ou la mort de millions d'individus en favorisant la rentabilité des investissements, aient la sincère conviction de faire les choix les plus justes possibles. Dans la lutte des classes comme dans la plupart des guerres, chacun peut penser agir "pour le bien". La justice, les condamnations ou les récompenses, sont ensuite établies selon les systèmes de valeurs des vainqueurs...

Certes, tout cela n’est qu’une hypothèse, et on ne peut exclure qu’elle soit fausse.

Mais ce préambule clarifie du moins l’état d’esprit qui sous-tend l’ensemble de ce blog.

Des vaccins sûrs ?

Sécurité collective

Dans un précédent billet, on s’était interrogé sur la sécurité collective de la vaccination : on avait lu les hypothèses scientifiques émises par divers chercheurs, selon lesquelles une campagne de vaccination pendant une épidémie peut :

- transformer en superpropagateurs (ou en « bombes à virus ») des individus contaminés peu de temps avant ou après leur vaccination ;

- transformer ces individus en incubateurs propices à l’apparition de variants résistants aux vaccins ;

- conduire un individu ayant reçu un vaccin à ARN ou à ADN, et contaminé par un autre virus à ARN ou à ADN à devenir le siège d’une recombinaison virale, créant un virus totalement inédit, aux conséquences imprévisibles ;

Et en analysant l’évolution de l’épidémie dans plus de 200 zones géographiques, on avait observé un phénomène compatible avec les deux premières hypothèses énoncées ci-dessus : dans la majorité des pays ayant commencé à vacciner, la campagne vaccinale est rapidement suivie d’une augmentation épidémique — qui redescend par la suite, non sans avoir fait des victimes.

Sécurité individuelle

Ici, on s’interrogera sur la sécurité individuelle des vaccins. Certes, aucun médicament n'est sûr à 100%, et avec un vaccin comme avec tout autre traitement, en acceptant de le recevoir pour se protéger, on assume une part de risque. Mais afin de se déterminer, et par exemple de donner son consentement libre et éclairé au vaccin, il est nécessaire de pouvoir évaluer ce risque : comment savoir ce qu’on risque si on reçoit un vaccin anti-Covid ?

On commencera par un constat : il n’est pas facile de répondre à cette question. Certes, il existe des organismes de pharmacovigilance, en France et ailleurs (VAERS aux USA, Yellow Card au Royaume-Uni, VigiBase au niveau mondial...), chargés d’enregistrer et de centraliser les effets secondaires indésirables rapportés.

Mais on se heurte d'emblée à plusieurs difficultés :

1) Les données de pharmacovigilance résultent de déclarations volontaires : il faut donc qu’une personne souffrant d’un trouble inattendu (ou son entourage, ou son médecin) suppose qu’il peut y avoir un lien avec le vaccin, fasse la démarche de le signaler, et que cette démarche soit relayée ; cette succession de conditions entraîne une sous-déclaration, généralement considérée comme massive, sans qu’on puisse évaluer précisément son ampleur dans le cas d’un médicament donné (les vaccins anti-Covid, par exemple.)

2) On n’est jamais certain de pouvoir attribuer un effet indésirable à un produit pharmaceutique précis : il est toujours envisageable qu’un autre produit, ou le hasard, soit cause de l’effet secondaire signalé.

3) Les données de pharmacovigilance centralisées ne sont pas aisément accessibles, ou peu adaptées à un traitement analytique. En France, on ne peut consulter que les rapports régulièrement diffusés par l’ANSM, qui ne fournissent que peu de détails : pas de répartition des effets observés selon l’âge des patients, ni tableaux chiffrés sur la nature des effets rapportés, par exemple ; au Royaume-Uni, le système Yellow Card s’explore à partir de mots clés, supposant qu’on sache par avance ce que l’on cherche ; aux USA, une part de la base de donnée de VAERS est rendue accessible, et le site openVAERS propose un résumé des données, présenté de façon simple, qui ne permet toutefois pas de mener des analyses fines en croisant différents critères (âge, type d’effets secondaires, délai d’apparition, etc.)

En gardant ces limites à l’esprit, on peut approcher ces données.

Explosion des chiffres de pharmacovigilance

Pour la France, dans les rapports de l’ANSM, on peut lire que depuis la vaccination, sur près de 43 millions d’injections, 48907 effets indésirables ont été enregistrés dans la base de pharmacovigilance, dont environ 21 % de cas graves (on peut donc calculer : environ 10000 cas graves, c’est-à-dire un cas grave pour 4300 injections.) Mais on ne connaît ni l’âge des personnes concernées, par exemple, ni ce que recouvre précisément la notion de « cas grave ».

Au Royaume-Uni, Tess Lawrie a analysé les données accessibles de Yellow Card et en a tiré une conclusion tranchée : au vu de la quantité d’effets indésirables sérieux, la campagne de vaccination devrait être stoppée. Son rapport est disponible sur cette page.

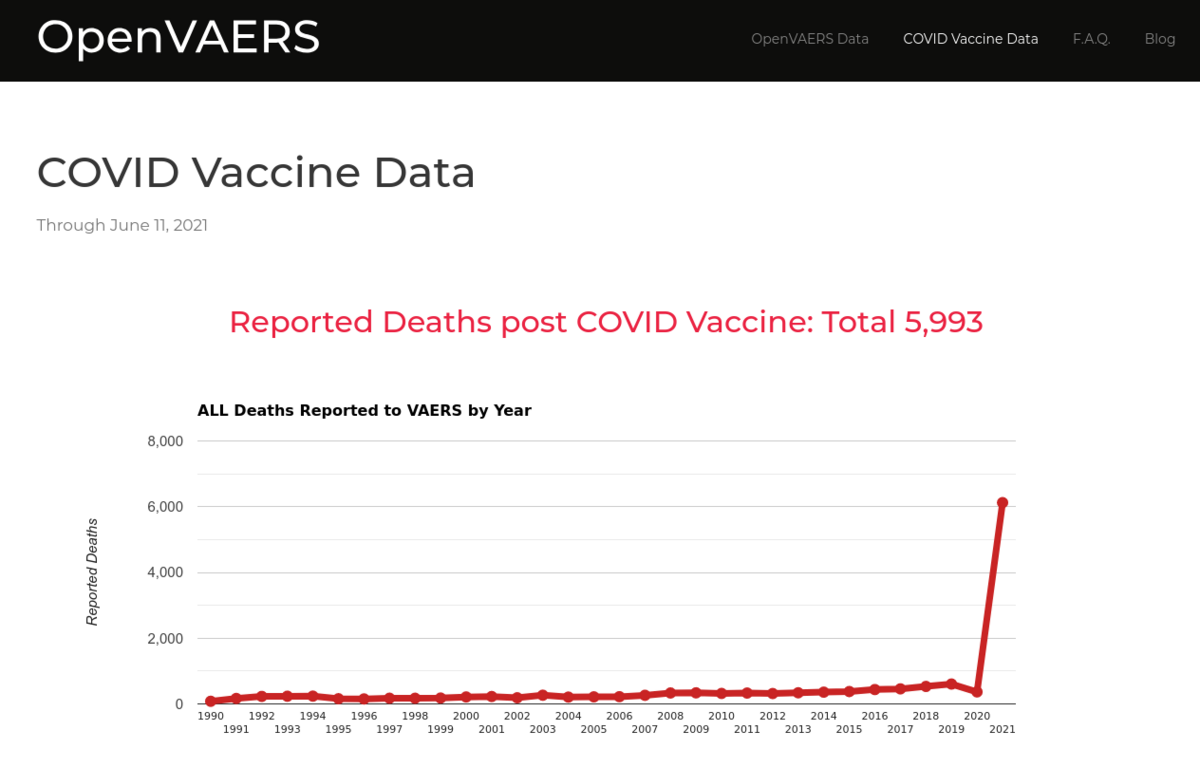

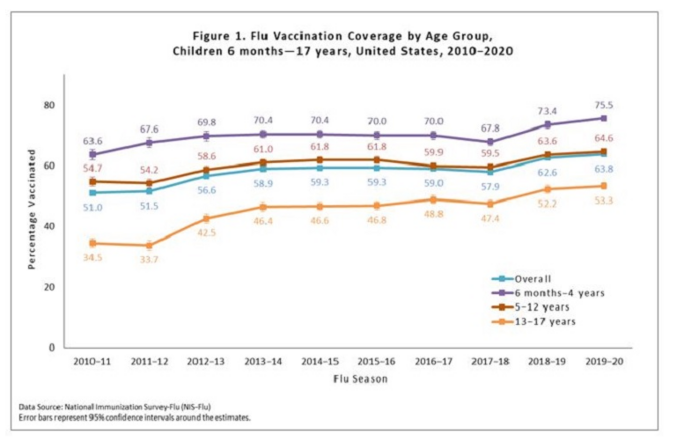

Aux USA, la plateforme OpenVAERS montre que le nombre de décès rapportés pour les vaccins anti-Covid dépasse le total des 20 dernières années pour l’ensemble des vaccins (Fig.1). On lit sur ce graphique que, par exemple, 605 décès imputables aux vaccins ont été signalés en 2019 aux Etats-Unis, 365 en 2020 et 6123 en 2021, dont 5993 imputables aux vaccins anti-Covid. La même page précise plus bas que 3255 de ces décès sont liés au vaccin Pfizer, 2272 à Moderna, ou 407 à Janssen. (Le vaccin d'AstraZeneca n'est pas distribué aux Etats-Unis.)

Agrandissement : Illustration 1

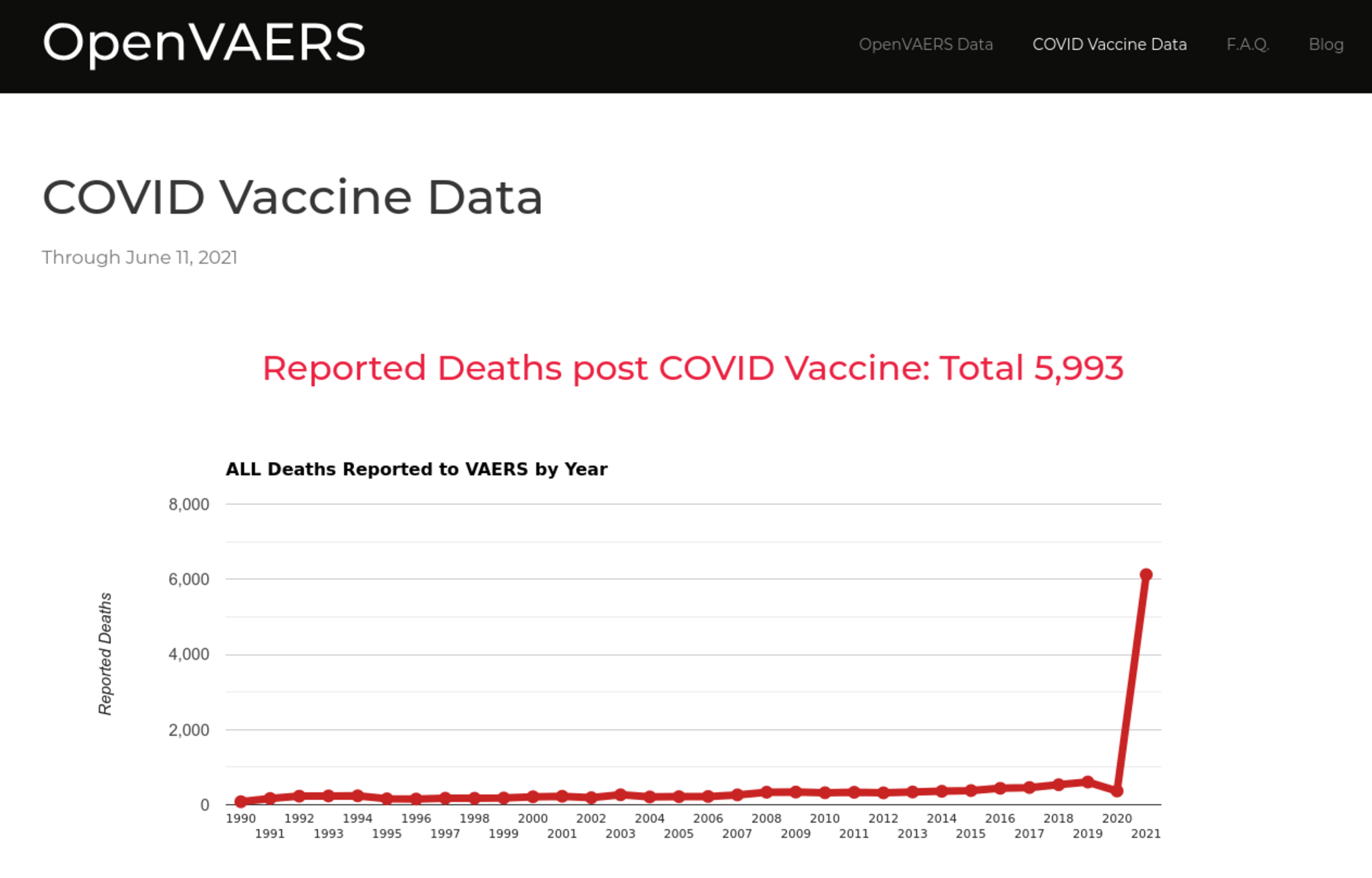

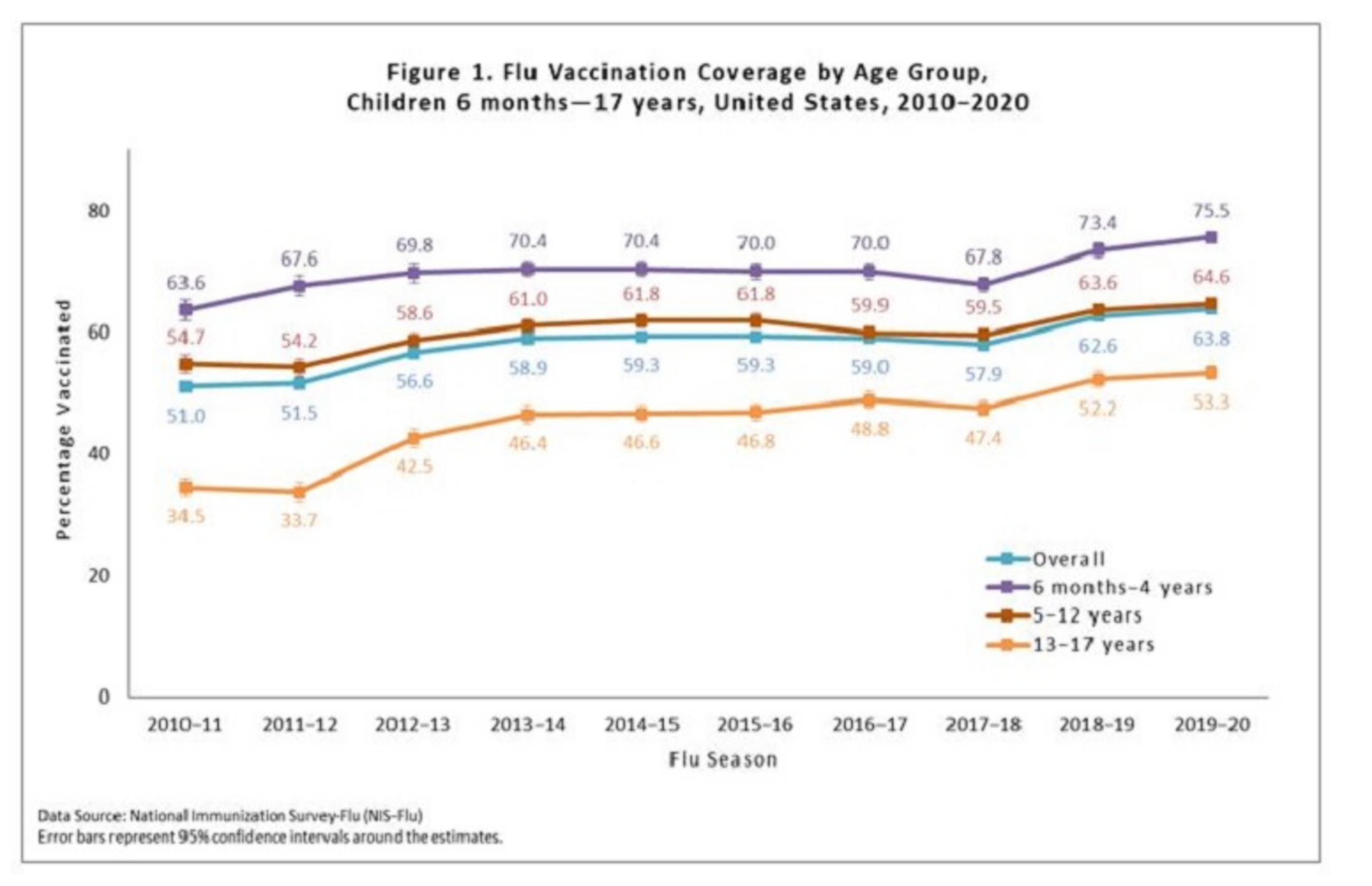

Si le nombre d’injections de vaccins anti-Covid était 20 fois plus élevé que le total des injections vaccinales depuis 20 ans, ce serait à peu près normal, mais ce n’est pas le cas : selon un site gouvernemental états-unien, ces dix dernières années, entre 51 et 64 % de la population américaine recevait le vaccin antigrippal (courbe turquoise « overall », Fig.2), sans compter les autres vaccins (90 % des enfants reçoivent le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole aux USA.)

Avec une couverture d’environ 53 % de la population américaine par le vaccin anti-Covid, le nombre de personnes vaccinées est donc semblable (légèrement inférieur) aux années précédentes pour la grippe.

Agrandissement : Illustration 2

Vingt fois plus de décès rapportés, est-ce que cela veut dire que le vaccin anti-Covid tue vingt fois plus de gens que le vaccin antigrippal ? Pas nécessairement. Pour tirer une telle conclusion, il faudrait pouvoir évaluer le taux de signalement des décès, qui relèvent d’une démarche volontaire de l’entourage, mais également du taux de faux signalements : un décès dû à un vaccin n’est pas toujours rapporté, et un décès rapporté n’est pas toujours dû au vaccin. La réputation des vaccins, par exemple, peut modifier le taux de signalement : si aux Etats-Unis, comme en France, il est répété sur tous les plateaux télévisés que les vaccins sont sûrs et efficaces, la survenue d’un effet indésirable ne sera pas aussi facilement associé au vaccin dans la tête des patients américains ou de leur entourage — et donc plus rarement déclaré auprès du VAERS — que si on répète sur toute les chaînes que ce sont des vaccins expérimentaux dont on ignore en partie les risques…

On peut donc douter de l'exactitude du facteur 20, mais on peut raisonnablement supposer que cette explosion des déclarations de décès correspond effectivement à une explosion du nombre des décès.

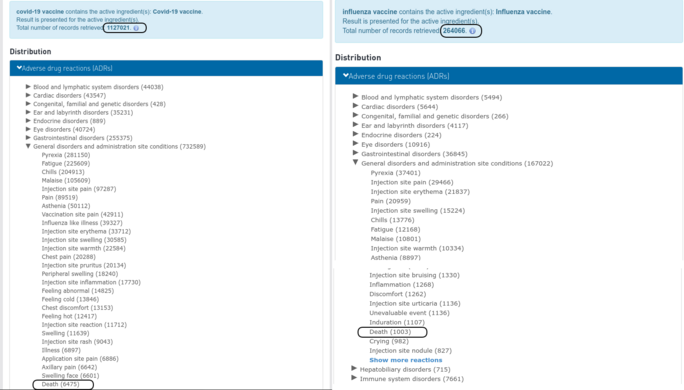

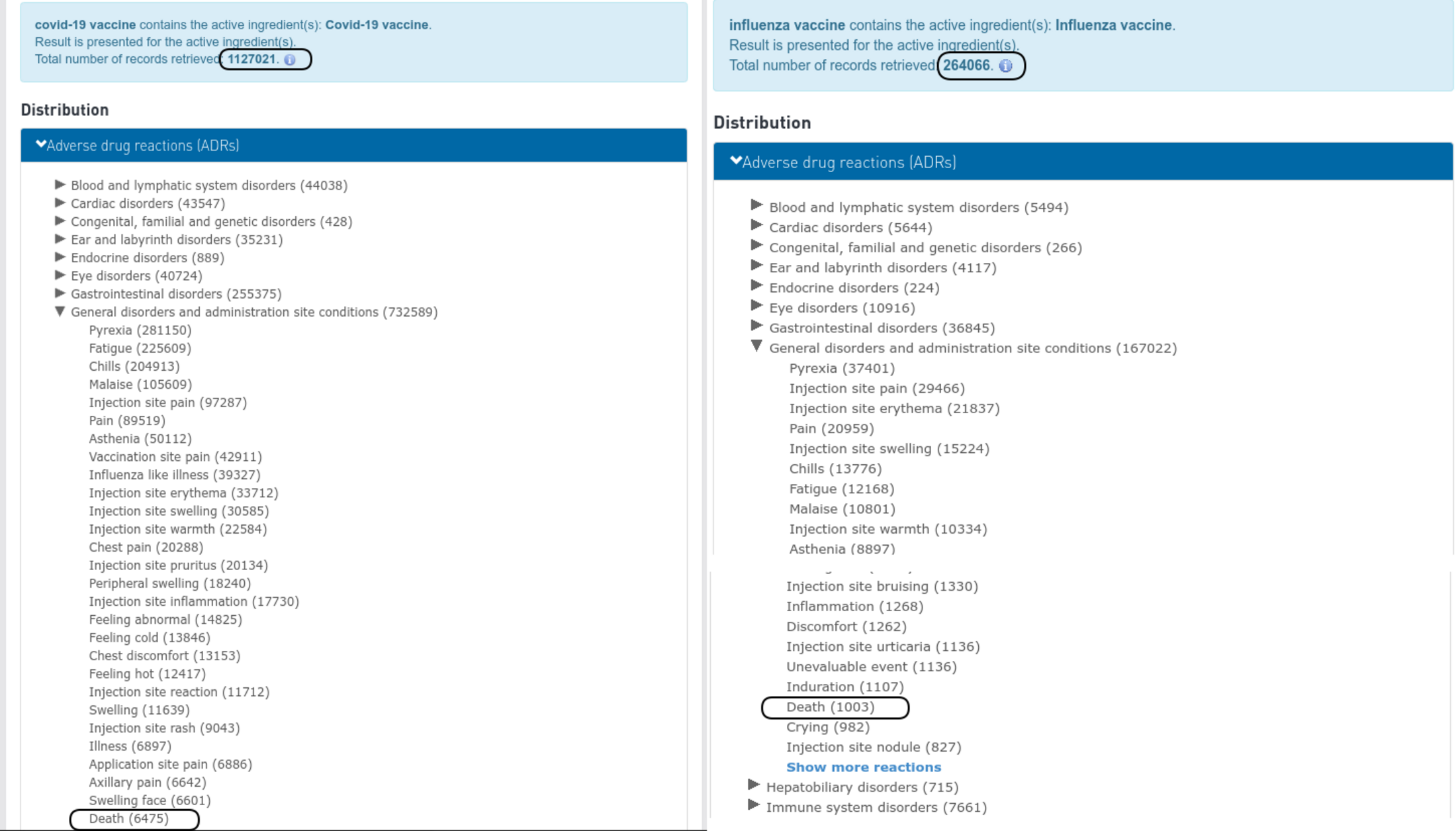

Enfin, on peut explorer la base de données VigiAccess, la version accessible au public de la base de pharmacovigilance VigiBase gérée par l’OMS, qui centralise les rapports de pharmacovigilance du monde entier. On voit sur VigiAccess que plus d'1,1 million d'effets indésirables, dont 6475 décès, ont été rapportés depuis 6 mois pour les vaccins anti-Covid (Fig.3). Il y a donc 6 fois plus de décès rapportés en 6 mois pour les vaccins anti-Covid que pour les vaccins antigrippaux depuis 50 ans : 1003 décès depuis 1968. Le nombre d’effets indésirables (1,1 million) est 4 fois plus élevé en 6 mois que pour le vaccin antigrippal en 50 ans (264066.)

Agrandissement : Illustration 3

(On remarque que VigiAccess rapporte 6475 décès… pour le monde entier, quand openVAERS en rapporte 5993 pour les USA, ce qui conduit à s’interroger sur le temps de transmission des données des différents pays vers VigiBase, et sur les critères de prise en compte. On ne peut pas imaginer que les 5993 décès états-uniens soient inclus dans les 6475 mondiaux, et que le reste du monde ait déclaré moins de 500 décès…)

Méthode alternative d’estimation de la mortalité des vaccins

[Mise à jour rectificative : cette section est probablement fausse, s'appuyant sur une interprétation erronée des données. Explication : les données affichées dans la colonne "autres symptômes, signes..." des chiffres des CDC ne doit pas être comprises comme des décès "inclassables ailleurs" mais "pas encore classés ailleurs" : les mises à jour futures des CDC feront baisser les chiffres affichés dans cette colonne, et l'envolée apparente, débutée mi-décembre, devrait s'aplatir au fil des mises à jour. Il ne s'agit donc pas d'un indice probant, comme on l'avait cru à tort.]

Pour tenter de remédier aux incertitudes que génèrent les systèmes de déclaration volontaire, on a cherché à estimer le nombre de décès dus à la vaccination anti-Covid d’une autre façon, en reprenant la méthode que Steve Kirsch expose dans une vidéo publiée sur le site TrialSiteNews.

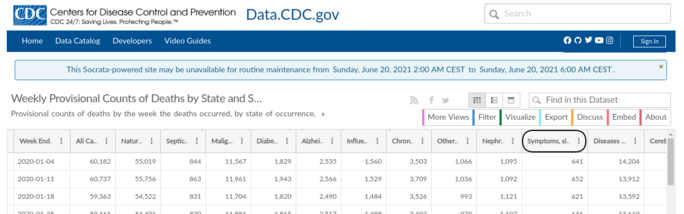

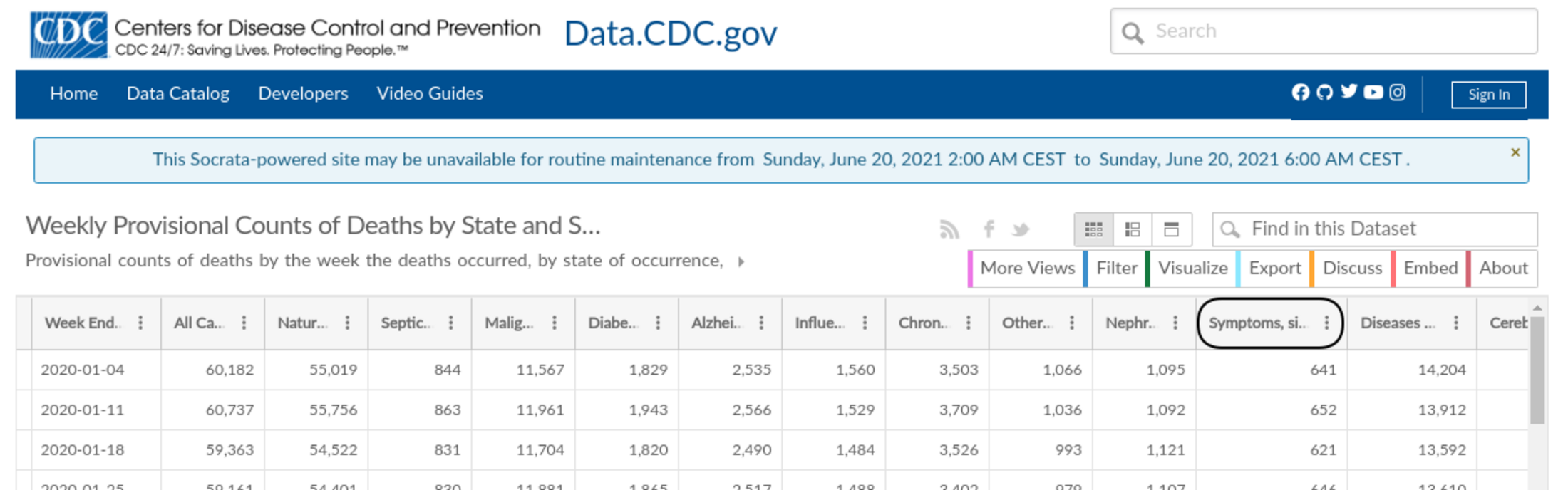

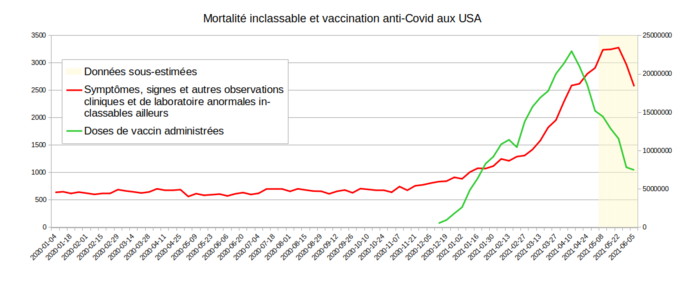

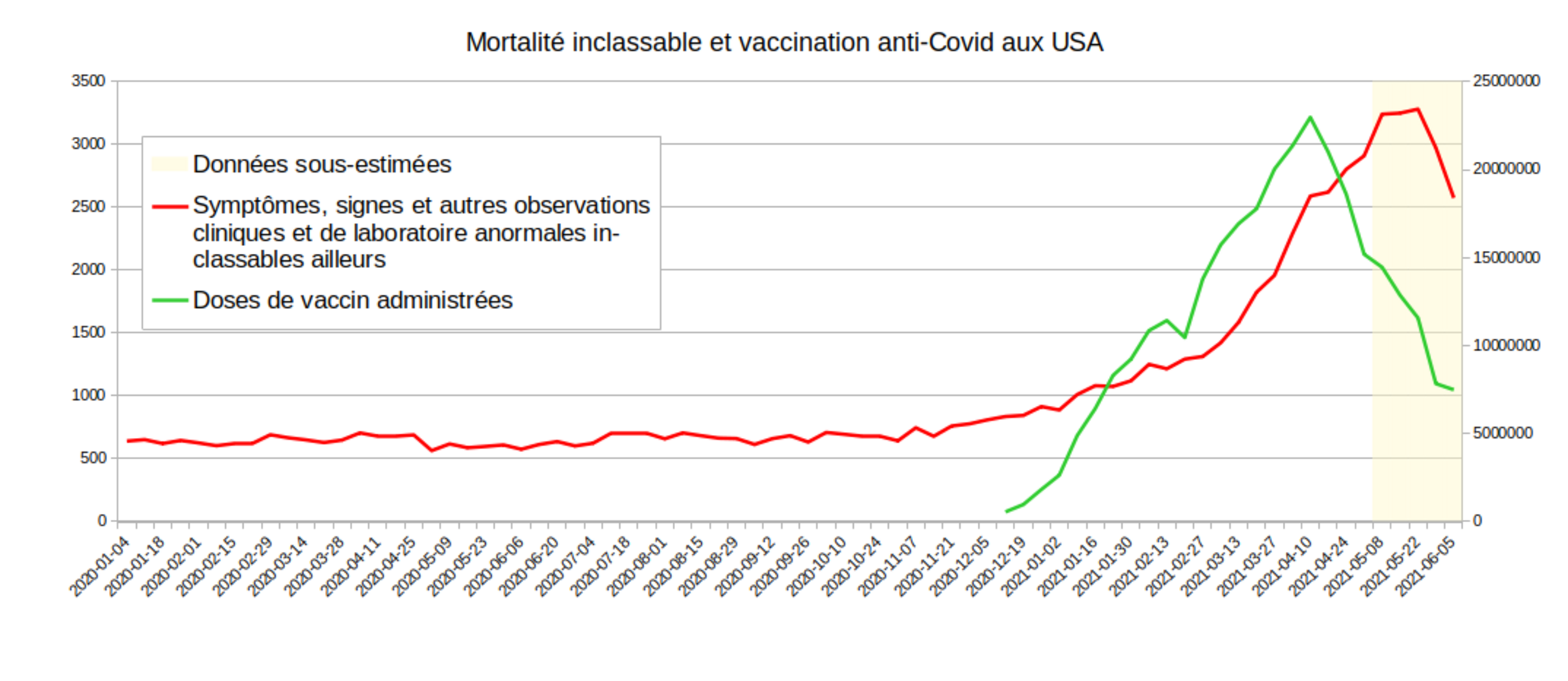

Cette méthode, valable pour les USA, ne peut malheureusement pas s’appliquer partout : elle est rendue possible par un concours de circonstances. Il se trouve en effet qu’aux Etats-Unis, indépendamment du Covid-19, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publient chaque semaine un bilan provisoire des décès enregistrés aux USA, état par état. Et il se trouve également que ces décès sont classés selon différentes catégories : « toutes causes », qui recouvre tous les décès, « causes naturelles » (qui exclut donc les accidents, homicides, suicides, ou empoisonnements), « Diabète », « néoplasmes malins », « septicémie », « Alzheimer », « grippe et pneumonie », « maladies cardiaques », «maladies vasculaires cérébrales », « Covid-19 »… mais aussi une classe particulière, intitulée « Symptômes, signes et observations cliniques ou de laboratoire anormales inclassables ailleurs » (Fig.4).

Agrandissement : Illustration 4

Or, le nombre de décès rapportés dans cette classe, généralement stable, a connu une nette augmentation depuis le début de la campagne de vaccination (Fig.5). L’hypothèse qu’il s’agisse d’une partie des décès dus aux effets indésirables des vaccins semble s’imposer, et ne peut en tout cas pas être exclue ; si d’autres explications sont possibles, elles restent à identifier.

Agrandissement : Illustration 5

(Remarque : sur les dernières semaines, la mortalité rapportée par les CDC est notoirement sous-estimée, du fait des retards dans la transmission des données. On a signalé par un fond jaune la période la plus susceptible d'être sous-estimée.)

On s’appuiera ici sur cette hypothèse : l’augmentation des chiffres dans cette catégorie de décès ne serait pas une simple corrélation, mais, puisqu’aucune autre explication ne semble disponible, elle relèverait d’une causalité : les décès dus au vaccin, mais ne pouvant pas être inscrits dans une des autres cases (« maladies vasculaires cérébrales », « maladies cardiaques »…), seraient la cause de la hausse des chiffres dans la catégorie des « décès inclassables ».

(Cliquer pour afficher les 51 graphiques)

Si l’on se penche en détail état par état (Fig.6), on observe que cette case « décès inclassables ailleurs » est inégalement utilisée selon les états : certains états (Alaska, Dakota du Nord et Dakota du Sud, Vermont, Wyoming) ne l’ont jamais utilisée (du moins depuis début 2020, date de départ des données accessibles) ; d’autres ne l’ont jamais utilisée avant la campagne de vaccination (Delaware, Dist. of Columbia, Hawai, Idaho, Maine, Montana, New Hampshire, Rhode Island, Utah), ou presque jamais (Arkansas, Colorado, Maryland, Mississipi, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Wisconsin). On peut en déduire que le classement d’un décès dans cette catégorie n’est pas partout envisagé de la même façon, et qu’il ne reflète sans doute pas le même aspect de la réalité selon les états. Le fait que des états ne l’utilisent pas du tout laisse supposer une sous-estimation dans les chiffres compilés au niveau des Etats-Unis. On notera par ailleurs qu’une observation peut sembler contredire notre hypothèse d’un lien direct et exclusif entre vaccination et augmentation des chiffres de cette catégorie : deux états, la Californie et la Caroline du Nord, ont connu une augmentation progressive des décès rapportés dans cette catégorie avant la campagne de vaccination. Y a-t-il une autre épidémie encore non identifiée, qui provoquerait des décès atypiques ? Ou simplement une évolution dans la pratique des personnes qui identifient les causes de décès et cochent les cases ? On ne mènera pas l’enquête dans le cadre ce billet et, bien qu’un doute soit permis, on se placera dans le cadre de l’hypothèse énoncée : la brusque surmortalité constatée dans cette catégorie de « décès inclassables » serait due aux vaccins anti-Covid.

Comme Steve Kirsch, on peut chercher à estimer cette surmortalité. Pour cela, on peut compter le nombre de décès inclassables rapportés depuis la vaccination, et lui retrancher le nombre de décès qu’on aurait observés si tout s’était passé « comme d’habitude ». On estimera ce nombre habituel de décès inclassables en faisant la moyenne des chiffres enregistrés chaque semaine entre la semaine 1 de 2020 et la semaine précédant la vaccination aux Etats-Unis. On calcule ainsi que, pour l’ensemble des USA, la moyenne habituelle constatée entre le 29/12/2019 et le 12/12/2020 est de 664 décès « inclassables » par semaine. Le décompte des décès inclassables au cours des 25 semaines de vaccination (entre le 13/12/2020 et le 5/6/2021) s’élève à 47332. Si on en retranche les 25 X 664 décès imputables aux causes habituelles, on obtient 30732.

Si notre hypothèse est juste, elle conduit donc à estimer à environ 30000 le nombre de décès inclassables dus au vaccin anti-Covid survenus aux USA entre le début de la vaccination (14 décembre 2020) et le 5 juin 2021. Les chiffres étant encore provisoires et manifestement sous-estimés à partir de la semaine finissant le le 8/5/2021, ont peut s’attendre à des réévaluations ultérieures de notre estimation.

On peut par ailleurs supposer qu’un certain nombre de décès dus aux vaccins sont rapportés dans d’autres catégories.

Ce chiffre de 30000 est donc a priori une sous-estimation du nombre des décès imputables au vaccin aux USA pendant 6 mois de campagne vaccinale.

Cherchons à en déduire une évaluation (sous-estimée) du risque de décès associé à la prise du vaccin : au 5 juin 2021, selon OurWorldInData, 170 millions de personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin aux Etats-Unis. Si 30000 d’entre elles en sont mortes à cause du vaccin, cela indique que le vaccin tuerait 173 personnes par million de vaccinés (30000 / 170 = 173) ; ou, dit autrement, une personne sur environ 5600 serait décédée à court terme des suites du vaccin.

Le chiffre de 173 décès par million est à comparer avec la mortalité due au Covid-19 lui-même. Au niveau mondial, selon Worldometers, il y aurait eu environ 500 morts du Covid par million d’habitants. On peut donc estimer en première approche que le vaccin sauverait des gens : 173 morts du virus, si ça réduit à néant les décès dus au Covid-19, voilà qui épargnerait 500 - 173 = 327 personnes par million d’habitants.

Mais il y a d’énormes disparités dans les risques liés au Covid-19, selon des critères à la fois géographiques, sociaux et — surtout — d’âge.

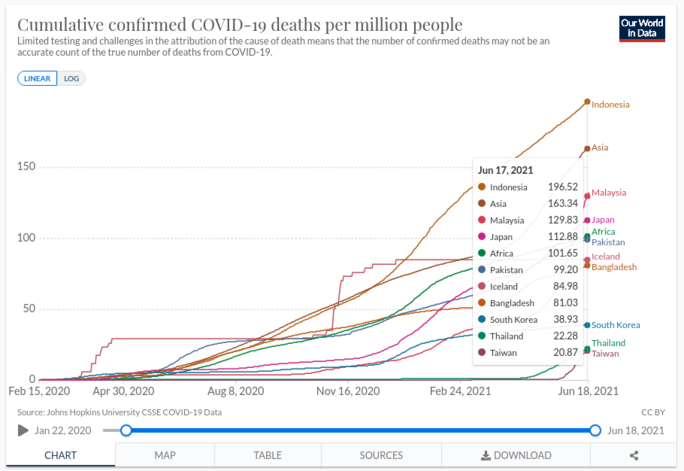

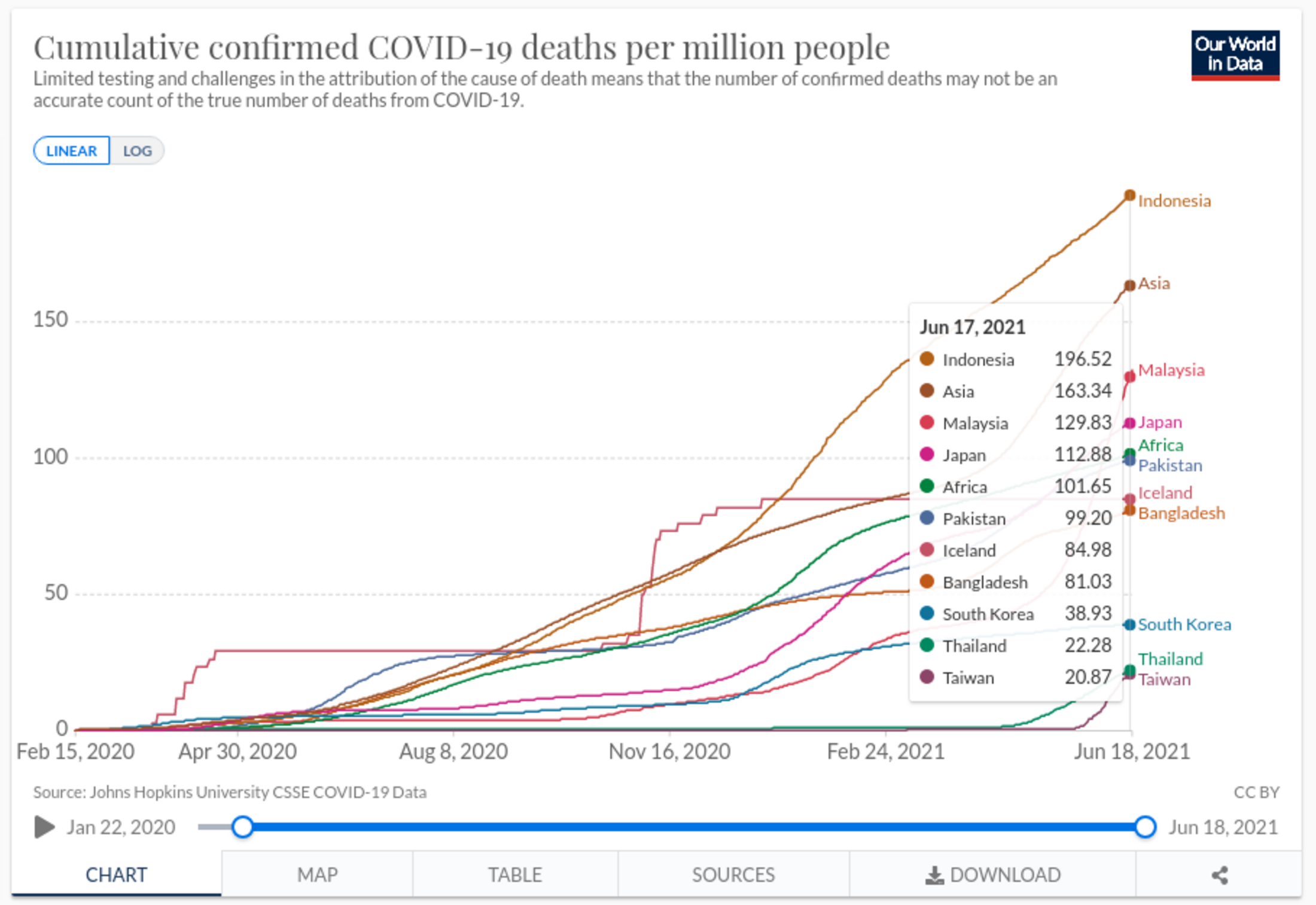

En acceptant la conclusion provisoire que le vaccin provoque 173 décès à court terme par million de vaccinés :

- faudrait-il vacciner en Afrique, où — en 18 mois — le Covid a fait 100 morts par million d’habitants (Fig.7). Avec 173 décès par million, la vaccination ne ferait-elle pas davantage de victimes ?- faudrait-il vacciner les Japonais, les Pakistanais, les Malaisiens, les Islandais, les Bangladeshis, qui ont enregistré autour de 100 décès par million d’habitants ? Ou les Coréens, les Thaïlandais et les Taïwanais et les Vietnamiens, qui ont connu moins de 40 décès par million ?

Agrandissement : Illustration 7

- et même en France, où le taux de mortalité dû au Covid a dépassé les 1600 par million d’habitants, faut-il vacciner les moins de 60 ans ? Avec 4204 décès en 18 mois pour 50 millions d’habitants, la mortalité du Covid est de 80 par million pour cette tranche d’âge. Certes, pour les plus de 80 ans, parmi lesquels le Covid-19 a emporté plus de 12000 personnes par million en 18 mois, le bénéfice de la vaccination semble surpasser le risque. Et encore : ce bilan résulte d’une absence de traitements précoces en France, et on ne sait pas à quel niveau de mortalité on pourrait arriver avec des traitements.

On le voit donc, le rapport bénéfice-risque des vaccins se discute.

Cette discussion ne devrait-elle pas faire l’objet du débat public ?

Si on voulait être rigoureux, il faudrait également pouvoir stratifier le risque vaccinal en fonction de l’âge, ce que les données accessibles ne permettent pas de faire finement. Il faudrait aussi pouvoir évaluer avec précision la quantité d’effets indésirables et de décès dus aux différents vaccins présents sur le marché. Ce que, pour le moment, on ne semble pas en mesure de faire.

Rappelons encore une fois que cette estimation de 173 décès par million de vaccinés ne repose pas sur des déclarations de patients ou de médecins — pour lesquels la subjectivité et l’intérêt à rapporter un effet indésirable sont en jeu —, mais sur une analyse de la surmortalité constatée dans l’une des catégories (« décès inclassables ailleurs ») définies aux USA par les CDC et que des décès dus aux vaccins sont peut-être reportés dans d’autres colonnes, où il est difficile de les distinguer. Notre estimation repose également sur l’hypothèse que la surmortalité dans cette catégorie est due aux vaccins anti-Covid ; ce qui n’est pas certain, mais la concomitance observée (Fig.6) devrait pour le moins alerter.

Si on regarde en détail parmi la vingtaine d’état américains qui font un usage régulier de la case « décès inclassables ailleurs », on constate que le taux de surmortalité constaté depuis le début de la campagne vaccinale est généralement du même ordre de grandeur : entre 100 et 500 décès par million de vaccinés dans 17 états, avec deux états autour de 28 par million. On notera aussi que 6 états présentent un phénomène inverse : une baisse des « décès inclassables » depuis la campagne vaccinale. Il s’agit, dans ces 6 cas, d’états qui ont relativement peu recours à la case des « décès inclassables » (Iowa, Kentucky, Louisiane, Minnesota, Puerto Rico et West Virginia), et il est malaisé d’en tirer un quelconque enseignement, ou même d’imaginer la signification d’une baisse.

Remarque : dans le même temps où l’on peut soupçonner au moins 30000 décès dus au vaccin en constatant l’augmentation du nombre de décès inclassables, le système américain de pharmacovigilance n’en rapporte que 5993 (décompte arrêté au 11 juin 2021, Fig.1). La sous-déclaration des effets indésirables étant une donnée habituelle, on ne cherchera pas à voir une contradiction entre les 30000 estimés et les 6000 déclarés. Peut-on en déduire qu'il suffit de multiplier par 5 les effets rapportés par la pharmacovigilance pour avoir une idée du nombre des effets réels ? Ce serait sans doute hasardeux.

Poursuivons notre raisonnement à partir de l’hypothèse de 173 décès par million de vaccinés, tirée de la moyenne états-unienne. Devant ce chiffre, certes hypothétique, mais plus élevé que ce qui nous est présenté par le discours dominant, plusieurs questions se posent :

- ce risque est-il acceptable au regard du bénéfice de la vaccination (réduction des formes graves de Covid) ?

- les risques de la vaccination concernent-ils les mêmes tranches d’âge que le Covid ? Si l’on raisonne en pertes d’années de vie, il est manifeste que le décès d’une personne de 30 ans qui décède représente une perte d’années de vie nettement plus élevée que celui d’une personne de 80 ans. Or, pour les jeunes, les vaccins semblent bien plus risqués que le Covid-19. Faut-il vacciner les moins de 65 ans, sont les risques sont a priori très faibles face au Covid-19 ?

- les traitements — ou simplement les soins — précoces n’ont-ils aucun rôle à jouer dans la réduction de la mortalité des personnes à risque ? Autrement dit, pour estimer le bénéfice de la vaccination, faut-il se baser sur la mortalité du Covid-19 observée dans des pays où on a demandé aux malades de rester chez eux sans soins jusqu’à ce que, pour une partie d’entre eux, la maladie se soit trop aggravée pour qu’ils s’en remettent ? Le taux de mortalité du Covid-19 n’a-t-il pas été aggravé par de telles consignes ?

- avec les mutations successives du virus, et l’apparition de variants, combien de fois par an faudrait-il s’exposer aux risques vaccinaux pour être protégés des risques du Covid-19 ?

Ces questions ne devraient-elles pas faire partie du débat public ?

Autre effets indésirables

Rappelons également que les décès ne représentent qu’une partie des effets indésirables graves dus aux vaccins. Il faudrait évaluer le nombre de personnes qui resteront plus ou moins lourdement handicapées à la suite d’une thrombose, par exemple : perte de vision, amputation, paralysie, lésions artérielles ou cardiaques suite à une myocardite...

Rappelons enfin que nous n’avons parlé ici que des effets indésirables à court terme. Par définition, les effets secondaire des vaccins à ARNm ou à adénovirus après 1 an, 5 ans ou 20 ans sont absolument inconnus.

Or, les révélations scientifiques de ces dernières semaines donnent des raisons de s’inquiéter de la sécurité individuelle des vaccins anti-Covid à long terme.

Par exemple, dans cet extrait, Robert Malone (inventeur de la technologie des vaccins à ARNm), Bret Weinstein et Steve Kirsch présentent des courbes déduites de données confidentielles de Pfizer obtenues du gouvernement japonais par un groupe de scientifiques, par la voie d’une demande de communication de documents administratifs (selon une procédure semblable à une saisine de la CADA en France ou au Freedom of Information Act (FOIA) aux USA.) Ces données, tirées d’essais du vaccin menés par Pfizer sur des rats, indiquent que les nanoparticules lipidiques contenant les brins d’ARNm, après avoir été injectée dans un muscle, ne restent pas dans les cellules de ce muscle comme elles le devraient, mais gagnent la circulation sanguine et, de là, divers organes où elles s’accumulent. Et cela nous plonge dans l’inconnu. On ne connaît rien, en particulier, de l’effet à court, moyen ou long terme, de ces nanoparticules lipidiques contenant l’ARNm vaccinal, une fois accumulées dans des organes tels que la moelle osseuse ou les ovaires. Cela, seul l’avenir le dira.

Robert Malone confie d'ailleurs que deux nouveaux signaux inquiétants, pouvant avoir un lien avec la moelle osseuse, ont été repérés par la FDA aux Etas-Unis chez les personnes vaccinées : l’augmentation des cas de thrombocytopénie (manque de plaquettes sanguines), et la réactivation de virus latents, tels que le zona.

A plusieurs reprise dans la vidéo complète, Robert Malone et ses interlocuteurs s’inquiètent du manque d’attention prêtée à la sécurité des nouvelles technologies vaccinales mises en œuvre contre le Covid-19 : que ce soit par le court-circuitage d’étapes lors des essais, dans l’organisation défaillante de la pharmacovigilance, ou via la suppression par Facebook des groupes de victimes du vaccin, on est placé, collectivement, dans l’impossibilité de mesurer la sécurité et de repérer d’éventuels signaux qui devraient alerter.

Les risques liés au vaccins anti-Covid sont donc en partie hypothétiques, mais il ne sont pas mesurables, et ils sont probablement comparables aux risques de la maladie Covid-19 si on ne fait rien pour la soigner. Ce qui n’est pas la seule option envisageable, loin de là....

Pas de fatalité

On conclura en signalant encore une fois le « deux poids deux mesure » qui prévaut : selon qu’il s’agit de traitements (ou de vaccins) brevetés, ou de molécules du domaine public peu susceptibles de générer du profit, l’accueil médiatique et politique est spectaculairement différent : on a officiellement recommandé le Remdesivir ou le Bamlanivimab en Europe ou aux USA sur la base d’études peu concluantes, et sans connaissance de leurs effets secondaires ; les USA viennent d’acheter aux laboratoires Merck pour 1,2 milliard de dollars de Molnupiravir, avant même la fin des essais de phase III. Les vaccins ont été autorisés et administrés en urgence, en brûlant diverses étapes destinées à s’assurer de la sécurité des produits, au point que les autorités politiques européennes ou américaines ont déchargé les laboratoires de toute responsabilité en cas d’effets indésirables. (Ce sont donc les populations, par leurs impôts, qui financeront les éventuelles indemnités à verser aux victimes d'effets secondaires.)

A l’inverse, les dizaines de molécules du domaine public, qui ont un profil de sécurité connu et sont financièrement accessibles à tous, sont snobées, voire dénigrées dans de nombreux médias, sans considération pour l’accumulation d’essais cliniques et d’articles scientifiques qui établissent leur efficacité. Quelques semaines avant de vendre son Molnupiravir, Merck avait publié, sans aucune référence scientifique à l’appui, un communiqué de presse très défavorable à l’ivermectine ; ce communiqué a servi de base aux décisions négatives de l’OMS et d’autres agences de santé publique concernant la molécule. Et a sans doute aidé à laisser le marché américain libre pour la vente de Molnupiravir.

Un nouvel exemple sera à suivre : ce 17 juin 2021, un article de Bryant et al. comportant une revue systématique et une méta-analyse menée selon la rigoureuse méthode « Cochrane », vient d’être publié, après validation par les pairs, dans l’American Journal of Therapeutics. Elle conclut à l’efficacité de l’ivermectine, à la fois en traitement précoce et en traitement préventif, ainsi qu’à l’extrême sécurité du médicament, et invite les professionnels de santé à l’adopter. Selon l’Evidence Based Medicine, les revues systématiques et les méta-analyses représentent le plus haut niveau de preuve possible, au-dessus des essais contrôlés randomisés.

Cette publication, qui devrait donc être accueillie comme une excellente nouvelle, permettant d’envisager une fin de l’épidémie et les capacités de la prévenir et de la guérir en cas de de reprise, sera-t-elle boudée par les médias du monde entier ? Sera-t-elle dénigrée par l’OMS, l’EMA ou l’ANSM, comme toutes les précédentes études sur l’ivermectine, ou purement ignorée, comme les essais contrôlés randomisés sur la Fluvoxamine ?

« Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe », disait Jaurès. Dans un environnement social, politique et médiatique façonné, par toutes sortes de pressions plus ou moins conscientisées, de manière à permettre au capital de fructifier, la vérité peut en effet coûter cher aux journalistes, et la dose de courage qu’il faudrait en ce moment pour critiquer dans un journal le discours dominant visant à faire consommer des vaccins coûte que coûte, n’est peut-être pas à portée humaine...

1 Comme de nombreuses autres, la chaîne « Dark Horse » de Bret Weinstein (scientifique, politiquement proche de Bernie Sanders) a été censurée par Youtube. On peut désormais retrouver sur Odyssée cette collection de vidéos, où Bret Weinstein s’entretient notamment avec des scientifiques.