Agrandissement : Illustration 1

Combien de travailleurs compte la profession cordiste ?

8 500 ? 10 000 ? 15 643 ?

Déjà, se poser la question, c’est mettre le doigt sur les carences de la structuration du métier. La profession ne disposant pas d’un code APE propre, tout recensement exhaustif fiable, indépendant de tout intérêt partisan est impossible.

Nous rappelons que cette revendication est portée par l’association Cordistes en colère cordistes solidaires. La demande officielle a été formulée auprès des services de l’INSEE, qui étudient actuellement la demande. Une demande qui a été co-signée par notre association, le syndicat Solidarité Cordistes, le SIM (syndicat interprofessionnel de la montagne), la CAPEB Grand Paris, et le syndicat d’employeurs SETAD Rhône-Alpes.

C’est un travail de longue haleine, qui ne pourra aboutir qu’à long terme.

En attendant, il nous faut trouver une base la plus objective possible.

Les enjeux sont multiples.

La première prérogative des membres d’une profession, comme de toute entité sociale, (association, fédération, etc...) est de compter ses membres.

Le recensement permet de savoir ce que l’on représente collectivement. Et nous permet chacun individuellement de nous situer, de nous identifier par rapport à l’effectif total. Savoir ce que nous sommes, passe, entre autres, par savoir combien nous sommes.

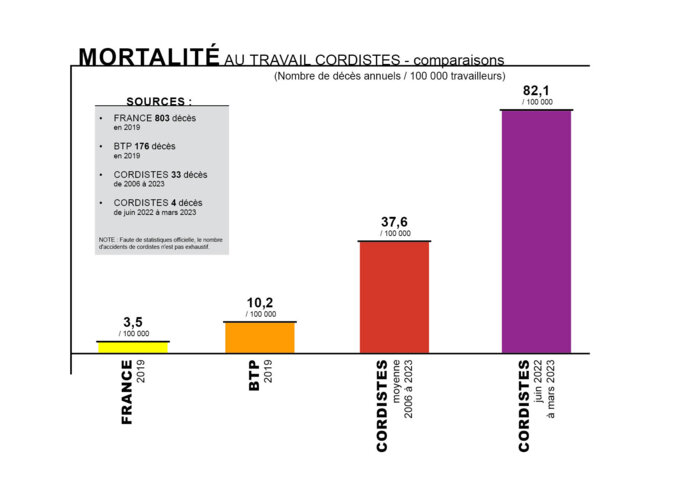

Un autre enjeu, à la fois statistique et sociologique, réside dans la définition du taux d’accidentologie du métier.

Pour rappel, 33 cordistes sont morts au travail depuis 2006. Ce chiffre est un minimum. Un minimum malheureusement non-exhaustif, car basé sur un travail manuel et interminable de recherches et de compilations.

En revanche, chacun aura compris que le ratio peut varier du simple au triple selon que l’on rapporte ces 33 accidents mortels à 5 000 ou à 15 000 travailleurs.

Ne pouvant influer sur ce numérateur de 33 victimes, d’aucuns seraient tentés de gonfler le dénominateur, constitué par le nombre de cordistes. Ceci afin de faire baisser artificiellement le taux. Et de le rendre moins scandaleux.

Les seuls chiffres disponibles à ce jour sont ceux énoncés par le syndicat patronal France Travaux sur Cordes.

« Produire une base de données qualifiées dans le but de réaliser des actions de communication auprès des acteurs du secteur, en particulier portant sur la sécurité et les qualifications. »

Cette phrase s’inscrit en préambule du document.

Justement, sur la base de ce document, nous nous employons ici à réaliser une action de communication portant sur la sécurité et les qualifications.

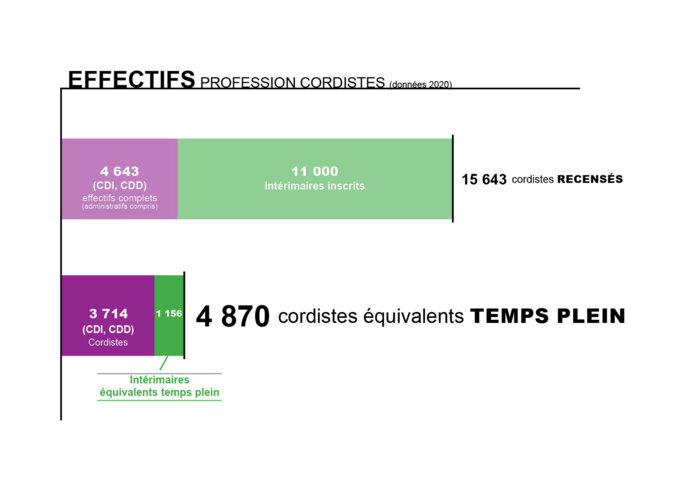

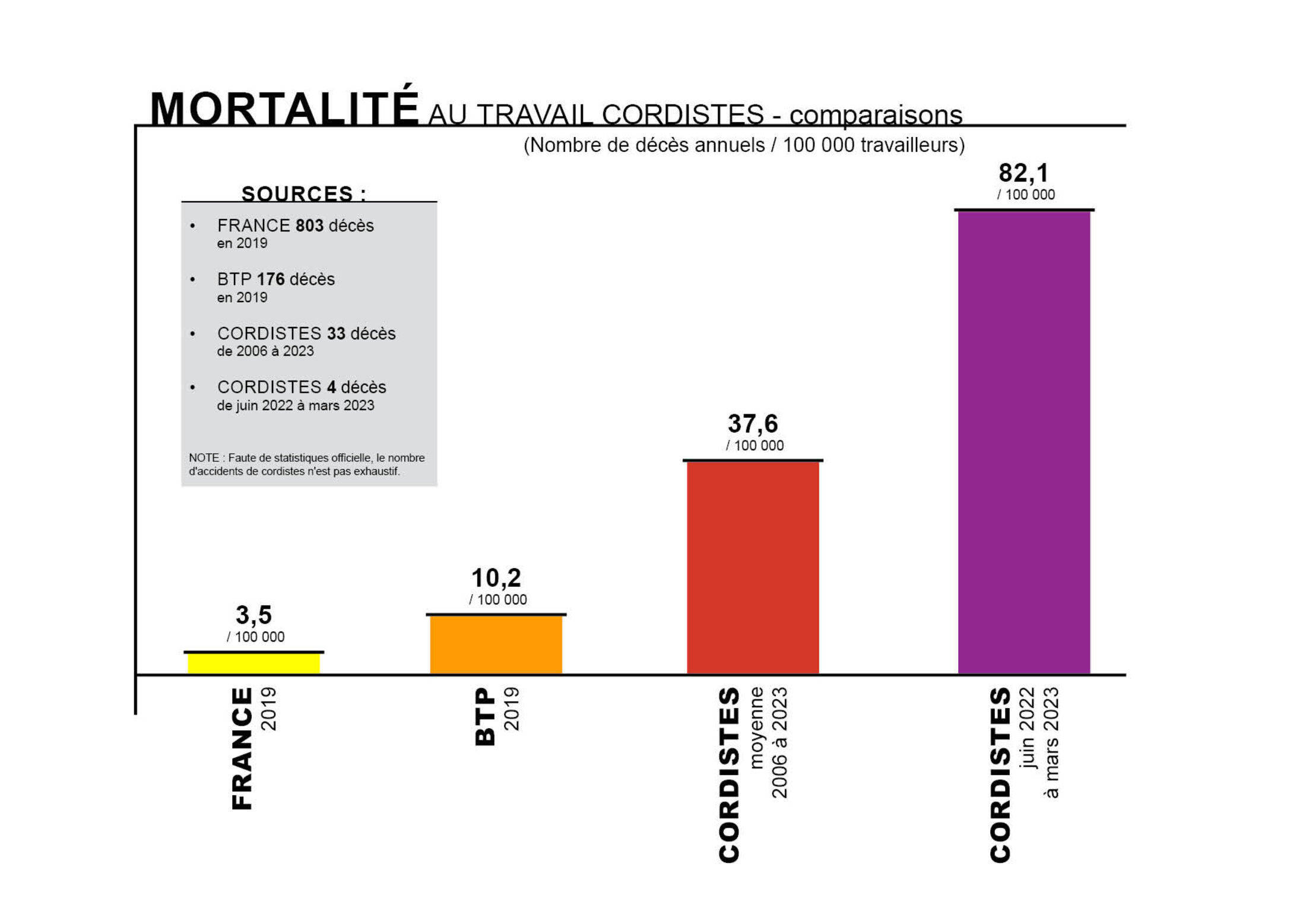

Les effectifs annoncés se décomposent ainsi :

- 4 643 « collaborateurs » en entreprises de travaux sur cordes.

- 11 000 cordistes intérimaires.

A l’aune de ces chiffres, France Travaux sur Cordes écrit donc :

Effectif total de la profession : 15 643 actifs.

Sauf que ces 11 000 intérimaires sont en réalité les cordistes inscrits dans les entreprises de travail temporaire.

Plus haut dans le document, FTC avoue un chiffre de 4 815 cordistes missionnés au cours de l’année. Loin de la moitié. Mais rien n’amène à penser que ces cordistes missionnés ont travaillé à plein temps tout au long de l’année.

Le même tableau dévoile le nombre d’heures facturées par les entreprise de travail temporaire : 1 858 590.

Si on divise cette masse d’heures facturées, donc réellement effectives, par le contingent légal d’heures de travail annuel, soit 1 607 heures, on obtient un équivalent temps plein de 1 156 travailleurs.

Ces 1 156 équivalents temps plein intérimaires ajoutés aux 4 643 « collaborateurs » travaillant en CDI ou CDD, l’effectif total des travaux sur corde atteint 5 799 employés. Loin des 15 643 actifs annoncés.

Et encore, dans les effectifs travaillant en CDI ou CDD, toutes les fonctions sont comptabilisées. Les cadres, les assistants administratifs, les chargés d’affaires, les conducteurs de travaux…

Ces personnels ne sont pas sur les chantiers, suspendus dans un baudrier, exposés aux dangers.

On peut raisonnablement évaluer ces personnels à 20 % du total des embauchés.

Restent alors 3 714 cordistes.

3 714 cordistes embauchés, et 1 156 cordistes intérimaires, soit 4 870 travailleurs soumis aux risques inhérents à la profession. C’est ce chiffre, et aucun autre qui doit servir de base aux calculs liés à l’accidentologie.

Agrandissement : Illustration 2

Pour rappel encore, ces 11 derniers mois, 4 cordistes sont décédés des suites d’un accident du travail.

Qu’il nous soit permis de les évoquer. Ces victimes sont bien autre chose que des chiffres.

- Le vendredi 3 juin 2022, Benjamin Nogue, 30 ans, décédait dans un éboulement en Nouvelle Calédonie.

- Le mercredi 26 octobre 2022, Jérôme Aubert, 40 ans, était emporté par le décrochage d’une paroi rocheuse.

- Le mardi 3 janvier 2023, Sébastien Gibouin, 42 ans, faisait une chute mortelle de 15 mètres.

- Le mardi 7 mars 2023, Mikel Duhalde, 27 ans, périssait enseveli dans une chaudière industrielle.

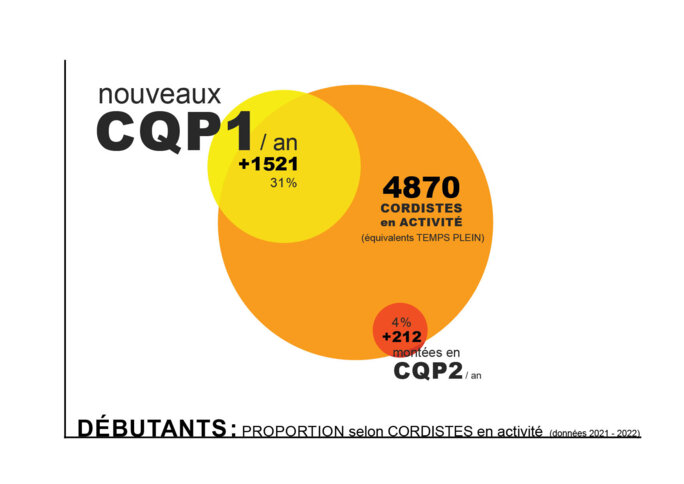

Le taux moyen annuel de mortalité au travail de la France est de 3,5 pour 100 000 employés.

Avec ces 4 morts, la profession cordiste présente un taux de 82 morts au travail pour 100 000 travailleurs.

Soit 23 fois la moyenne nationale !

Si on raisonnait sur les 15 643 actifs annoncés par FTC, le taux du métier serait alors de 25 morts pour 100 000 employés.

« Seulement » 6 fois la moyenne nationale. Ce taux serait alors préoccupant.

Avec les chiffres réels, cette proportion se révèle dramatique. Inacceptable.

Agrandissement : Illustration 3

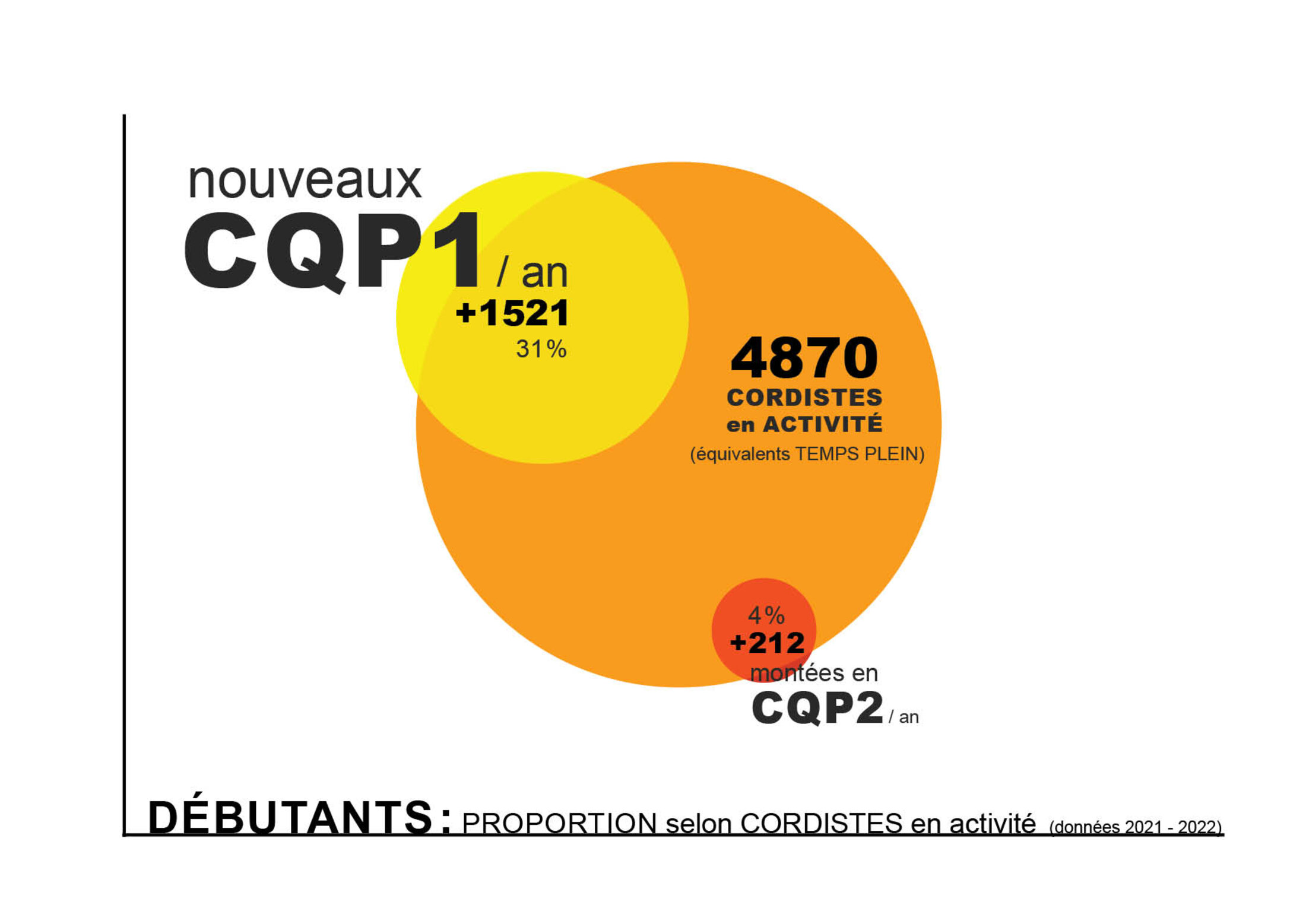

Un autre sujet de préoccupation agite ceux qui se soucient réellement de la santé et la sécurité des cordistes au travail.

C’est le nombre démesuré et permanent de primo-arrivants dans le métier.

FTC annonce avoir délivré 1 568 CQP1 Cordiste en 2021, et 1 475 en 2022.

Soit une moyenne annuelle de 1 521 primo-arrivants.

N’entrent pas dans ce décompte les candidats qui ont échoué à l’examen final, et qui peuvent néanmoins exercer la profession.

Autant de novices qui découvrent le métier. Enthousiastes et motivés certes, mais inexpérimentés. Et insuffisamment encadrés. Manquant cruellement de supervision. Ces nouveaux professionnels fraîchement émoulus des centres de formation sont la proie facile d’accidents.

Cette moyenne annuelle de 1 521 débutants représentent une part bien trop importante des 4 870 équivalents temps plein : 31%.

A contrario le nombre de cordistes accédant à un niveau supérieur, matérialisé par le CQP 2 (Technicien Cordiste), dépasse difficilement les 210 par an. Soit seulement 4 % des effectifs qui montent en compétence annuellement. Et encore, l’état actuel de cette formation ne donne aucune compétence en matière d’encadrement et de supervision sur les chantiers.

Agrandissement : Illustration 4

Comment la profession peut-elle garantir la sécurité à ses employés quand 31% d’entre eux sont en permanence des débutants ?

Comment la profession peut-elle évoluer sereinement dans ces conditions ?

Comment la profession peut-elle espérer devenir mature un jour au vu de cette situation qui s’avère être la norme depuis des années ?

Au contraire, elle est vouée à la fébrilité et à la fragilité permanentes.

Si on ajoute à cela une précarité généralisée, on ne peut être que pessimiste sur l’évolution du métier.

A moins de changer radicalement le cours des choses, nous serons condamnés à compter les morts.

Et à les déplorer.

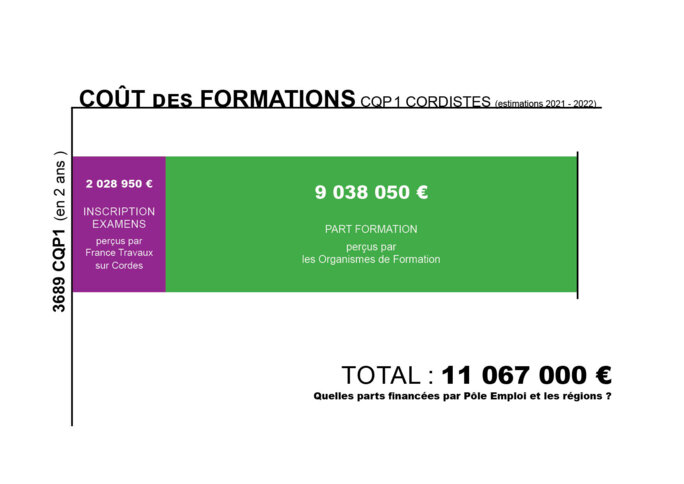

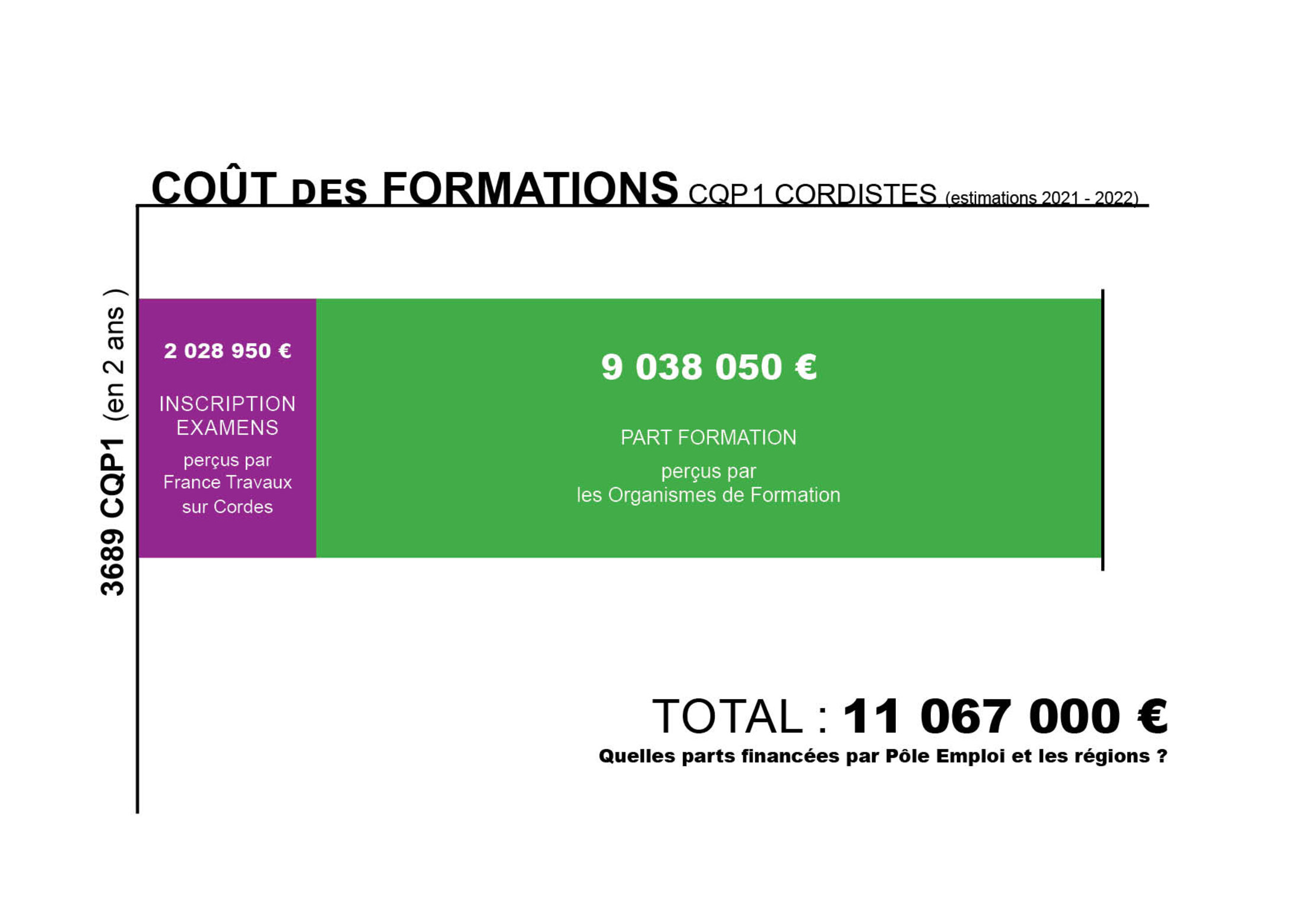

Enfin, si 3 043 cordistes ont obtenu leur CQP 1 en 2021 et 2022, quelques autres ont été recalés. Au total, ce sont 3 689 candidats qui se sont présentés au CQP 1 sur cette période.

La plupart ont bénéficié d’un financement. Soit par Pôle emploi, soir par les régions. Il est réjouissant d’observer l’effort des pouvoirs publics afin de mettre, ou de remettre les individus dans l’emploi. A raison d’environ 3 000 euros la formation, cette manne publique se monte au minimum à 11 067 000 euros pour les deux dernières années.

Les employeurs, bénéficiaires de cet afflux de main d’œuvre, sont-ils à même de présenter un taux d’employabilité de ces 3 043 nouveaux cordistes à un an ? A deux ans ? Voire plus.

Les centres de formations, qui sont parfois aussi des filiales des entreprises de travaux sur cordes, ont engrangé ces 11 millions sans barguigner. Est-ce qu’un suivi des stagiaires est effectué, afin de connaître leur situation ?

Il est à noter que dans le prix de la formation, sont inclus les frais de présentation à l’examen.

550 euros pour chaque candidat. Soit 2 028 950 euros pour les 3 689 candidats de ces deux dernières années. Qui sont tombés cette fois dans l’escarcelle de France Travaux sur Cordes.

Une partie de ce pactole ne pourrait-il pas servir à mettre en place un protocole de suivi des nouveaux entrant dans le métier ? Afin de justifier du bien fondé de l’investissement massif des pouvoirs publics dans la profession cordiste, au nom de l’emploi.

Agrandissement : Illustration 5

Comme il s’agit d’argent public, ce suivi devrait même être une obligation.

A moins que l’État se réjouisse de verser de gigantesques oboles à fond perdu.

Et d’élargir sans cesse le cercle vicieux des accidents dans cette profession.

Le métier de cordiste est extraordinaire de diversités et de richesses cachées. Chaque fois que l’on tire un fil, un cortège de problématiques vient au jour.

Nous ne nous lassons pas d’explorer ce canevas, d’en démêler les nœuds, d’en suivre les méandres les plus inavouables. De mettre en lumière ce qui ne demande qu’à rester dans l’ombre.

Visiblement nous saurons à quoi employer notre vitalité et notre perspicacité dans les années qui viennent.

Agrandissement : Illustration 6