I. INTRODUCTION

La Cour des Comptes (CC) est la première à « instrumentaliser » ces surcotisations. Ce fut le cas très récemment et de façon très opportune comme on le verra.

Le schéma utilisé pour critiquer le système éducatif public est toujours le même : partir des chiffres de budget de l’EN (ou dépenses d’éducation) « CAS inclus », ET généralement en faisant constater leurs évolution sur une période donnée, pour statuer d’entrée de jeu qu’ « au regard des montants en jeu et de leurs fortes augmentations », le dysfonctionnement constaté de l’EN public NE PEUT PAS être une question de moyens. Pour ensuite choisir ce qui ne va pas, ce qui devrait –ce qui doit ! - être changer pour améliorer le système.

Or, les budgets avancés contiennent ces fameuses surcotisations, ce qui fausse ainsi leur volume, mais aussi leurs évolutions. La CC part donc systématiquement d’un constat chiffré erroné qui lui permet ensuite de dérouler un argumentaire à charge.

De plus, comme c’est le cas pour les dépenses d’éducation, les analyses d’évolution doivent se faire en pourcentage du PIB comme le fait logiquement l’OCDE. Ce qu’évitent de faire la Cour des Comptes, ne respectant pas ainsi la méthodologie de base. Et quand elle compare les dépenses d’éducation en pourcentage de PIB avec les autres PIB en se référant aux valeurs de l’OCDE, là encore elle inclut des surcotisations qui en faussent les comparaisons. En effet l’OCDE accepte – pour des raisons inconnues – que la France inclue ces surcotisations dans ses dépenses, ne respectant pas, ainsi, ses exigences de comparabilité pourtant mises en avant. Voir la partie sur l’OCDE.

II. LE RAPPORT SUR L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-05/20250520-Enseignement-primaire.pdf

1) Le faux argument principal qui permet d’appuyer les critiques

a) L’ « augmentation » des dépenses, argument imparable, et inattaquable

Dans la synthèse, très rapidement on a une mise en lien entre les dépenses et le niveau des élèves :

« Or, en dépit d’une augmentation constante ces dix dernières années de la dépense consacrée à l’école primaire, le niveau des élèves a suivi une tendance inverse. »

Plus loin, page 12 : «Le premier de ces financeurs est naturellement l’État, qui a consacré 20,1 Md€ à l’école primaire en 2024, principalement en dépenses de personnels (notamment pour les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap) auxquels s’ajoutent 8,9 Md€ en pensions de retraites. »

La partie dépenses de l’Etat (« dépenses publiques d’éducation ») dont bien mises en avant, avec il faut le souligner un effort pour mentionner les « 8,9 Md€ de pensions de retraites ».

Ca fait beaucoup, 8,9 Md€, non ?

Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est qu’au-delà de ce qui est ensuite dit dans ce rapport, on part donc, de par la présentation faite de ces dépenses, de ce qui apparait de facto comme étant inattaquable : le montant des dépenses, puisqu’elles sont donc en « constante augmentation ». Cela permet de se concentrer sur d’autres choses, sur d’autres causes de la défaillance du système primaire. Facile, non ?

Et pour l’instant on ne sait rien vraiment de ce qu’il en est « réellement » de ces « augementations » de dépenses, mais cela sera ensuite explicité.

b) Des chiffres à l’appui !

Après avoir ré écrit la même phrase citée ci-dessus en introduction du corps du rapport, le titre du premier chapitre fait un constat accablant : « Un niveau des élèves inacceptable » !

Il va donc falloir en trouver les causes, autres évidemment que celle d’un sous-investissement éventuel réel dans l’enseignement primaire, puisque cela a été évacué d’entrée de jeu implicitement.

On notera qu’au passage la CC précise que :

« La baisse des résultats continue alors même que le nombre moyen d’élèves par classe se réduit depuis 2017, en partie en lien avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Il s’établit à 20,9 par classe d’élémentaire à la rentrée 2024, soit 2,6 élèves de moins par classe qu’à la rentrée 2015, et 21,5 élèves par classe de maternelle, soit trois de moins qu’en 2015. »

En omettant de procéder à des comparaisons avec les moyennes européennes, où la France continue de se classer pour le primaire dans les pays aux plus efforts effectif. Et que la baisse dans d’effectifs dans les classes de CP CE1 se sont souvent faites au détriment des autres classes …

Page 29 une précision sous forme d’estimation est donnée en commentaires des « 8,9 Md€ de pensions de retraite » :

« Ces dernières sont comptées comme faisant partie de la dépense d’éducation, bien qu’elles n’y contribuent pas activement. Elles entretiennent cependant un lien mécanique avec la politique de recrutement. »

Il aurait été intéressant de voir d'éventuelles études montrant ce « lien » supposé entre les pensions de retraites – ici sous entendant leur masse – et le recrutement … ?! A la limite un lien entre les niveaux de pensions et le recrutement, pourquoi pas, mais il s’agit donc d’autres choses. Cette précision apparait comme saugrenue, comme une tentative désespérée pour justifier ce qui s’avère en réalité injustifiable …

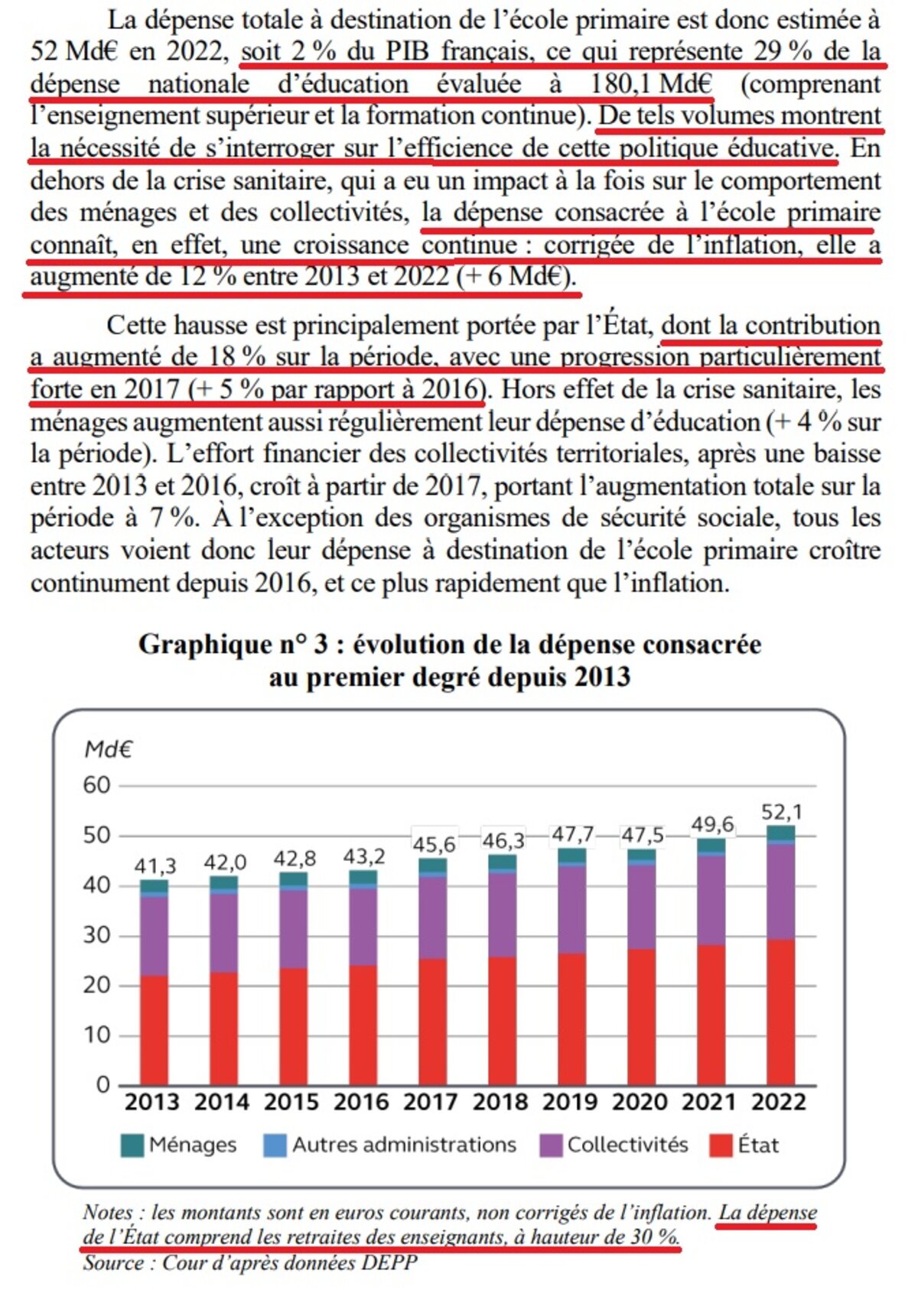

Vient ensuite, page 30 (image 1), le florilège ! Une débauche de chiffres en veux-tu en voilà, avec une CC qui va pouvoir ainsi forcer le trait sur la corrélation entre l’augmentation de ces dépenses et le fiasco de l’enseignement primaire !

Agrandissement : Illustration 1

Ainsi :

« De tels volumes montrent la nécessité de s’interroger sur l’efficience de cette politique éducative »

Comment ne pas en douter ?

c) Commentaires concernant la présentation faite des chiffres

Soulevons quelques points qui posent problème, dans l’absolu :

- Donner le pourcentage de PIB (2 %) n’a pas beaucoup d’intérêt si on ne fait pas de comparaisons chronologiques, ou entre pays par exemple.

- Pourquoi alors donner l’évolution de cette dépense « corrigée de l’inflation » (donc en euros constants) plutôt qu’en pourcentage de PIB ? Comme on l’a vu dans la partie « DIE », donner des évolutions de dépenses – qui plus est concernant le système éducatif, n’a aucun intérêt sans les retraiter de l’inflation, donc en euros constants ! C’est en pourcentage de PIB que les évolutions des dépenses d’Education s’apprécient, s’interprètent. Le fait de choisir une autre représentation pose question sur les réelles motivations …

- Que dire alors quand la représentation graphique des évolutions des dépenses – donc ce que l’on voit en premier – est donnée en euros courants plutôt qu’en euros constants (2022) ? Il est difficile de voir ici une quelconque sincérité dans cette présentation, qui est ainsi à l’extrême opposée de ce qu’elle est censée être, c’est-à-dire en pourcentages du PIB.

Mais surtout, attardons-nous sur une énormité - et même triple ! - énormité : jusque-là les surcotisations n’étaient pas mentionnées, d’aucune manière. Et évidemment il fallait éviter de mentir (par « omission « ?), et donc en évitant de présenter ce qui est des montants de CAS pensions comme par exemple ce qui serait ici des montants de pensions des seuls personnels du primaire.

La CC n’a donc pas pu s’empêcher de basculer vers ce qui est donc un mensonge, mais il faut semble-t-il plutôt dire « contrevérité », donnant ainsi le bénéfice du doute à la CC. Car il est évidemment possible que cet organisme ne soit pas au courant de ce que représente réellement ces « 8,9 Md€ », de ce qu’inclut le CAS, entre autres manques de connaissances/compétences potentiels que l’on peut comprendre venant d’un tel organisme.

N’est-ce pas ?

Ainsi, alors qu’elle les avait qualifiés jusque-là d’un vague mais correct « pensions de retraites », la légende accompagnant le graphique précise qu’il s’agit alors de « la retraite des enseignants » ! Comme vu précédemment, plus de la moitié de ces cotisations ne concerne pas en réalité les « enseignants » !

Et ce n’est pas tout : on parle ici de l’ « enseignement primaire », et donc pas seulement des « enseignants », mais aussi du personnels « hors enseignement » mais qui sont inclus dans l’ « enseignement scolaire ». Dans ces pensions, il y a donc une partie concernant ceux de ces personnels qui ont le statut de fonctionnaires, même s’ils sont relativement peu nombreux.

Mais encore : dans les enseignants se trouvent ceux du privé, comptés évidemment dans les dépenses, mais dont les cotisations sociales ne sont pas incluses dans ce CAS, pour la simple raison qu’ils n’ont pas le statut de fonctionnaires. En fait, et aussi surprenant cela puisse être, leurs cotisations retraite, payées par l’Etat, se trouve dans le budget de l’EN (ou « enseignement scolaire ») … hors CAS ! Voir remarque complémentaire sur le sujet en fin de publi.

On est donc loin, très loin de pouvoir dire que ces 8,9 Md€ correspondent aux pensions des enseignants. Cela laisserait à penser que les auteurs ne comprennent absolument pas ce qu’il se cache derrière le CAS.

Oh, à moins qu’il n’y ait une autre raison à cela ?

Remarque : précisons que 8,9 Md€, cela correspond bien à 8,9 / (20,1 + 8,9 ) soit 30,6 % donc probablement bien aux 30 % donnés par la CC aux arrondis près.

Pour en revenir au principal, ses chiffres, la présentation qui en est faite, pose pour le moins question, sachant que l’on n’a pas encore abordé les surcotisations !

2) Démonstration par les chiffres – les vrais – que la CC est dans l’instrumentalisation »

En annexe se trouvent les explications techniques de la méthode et des calculs effectués permettant de donner une bonne estimation de ces surcotisations, qui pour rappel n’ont absolument rien à voir avec le système éducatif.

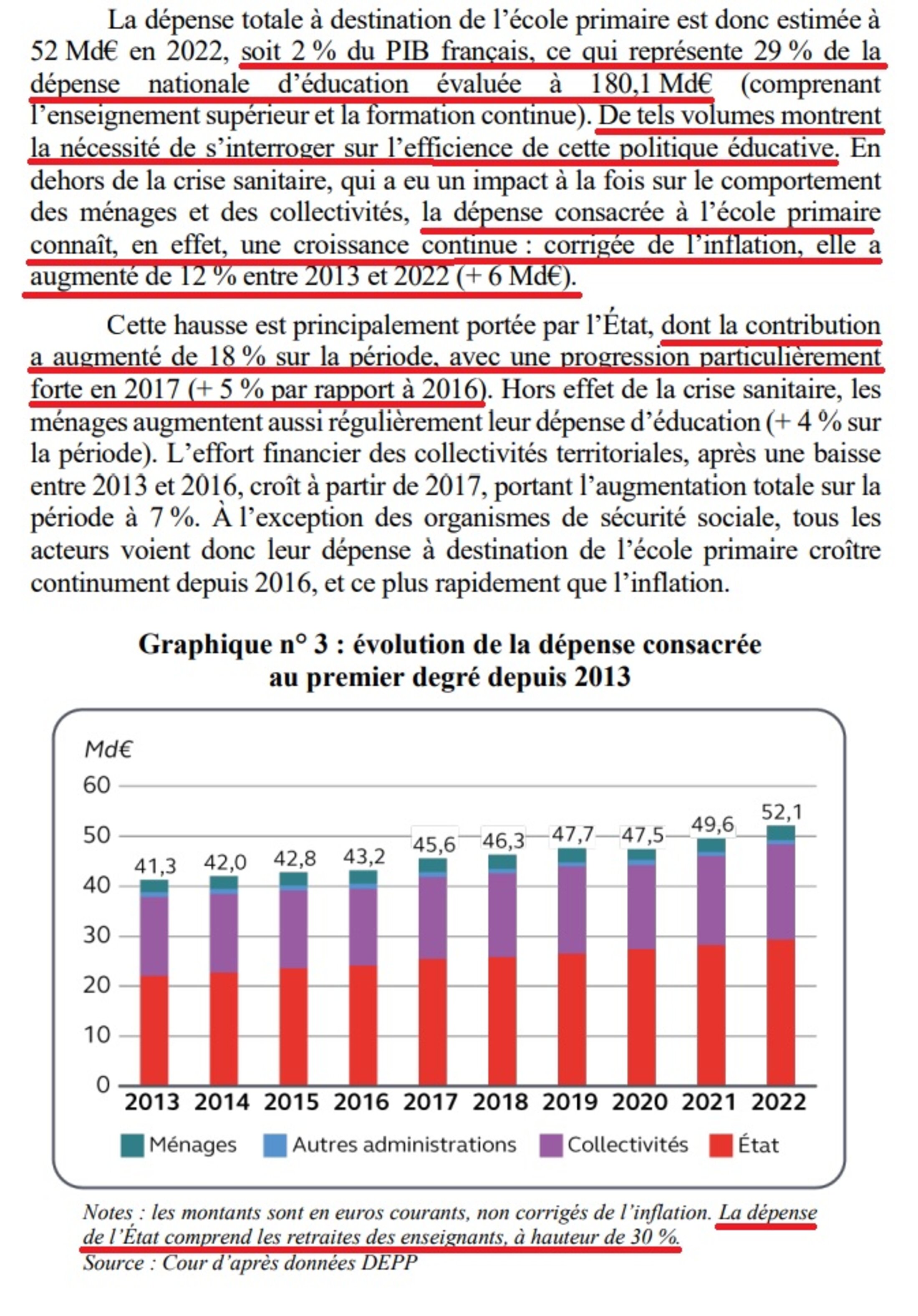

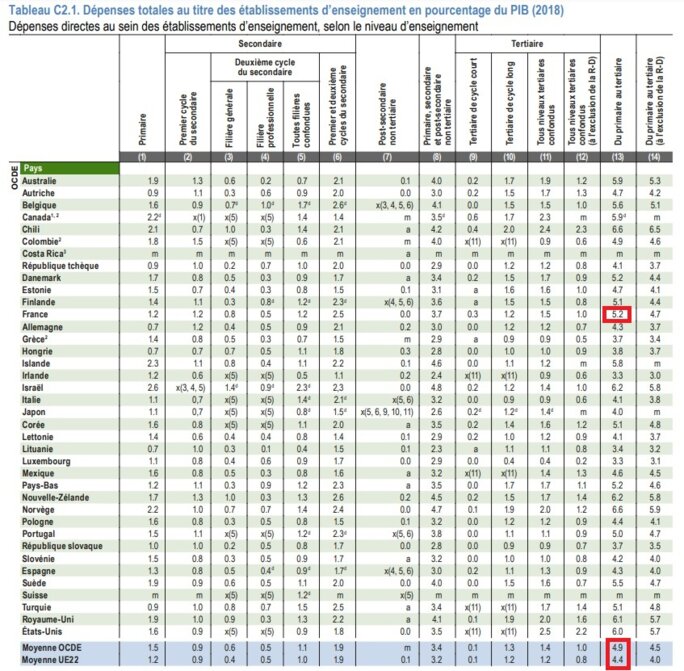

L’image 2 récapitule les éléments principaux qui permettent ensuite de représenter graphiquement les vraies dépenses du primaire, et dans la bonne représentation graphique, c’est-à-dire en pourcentages du PIB. Sont représentées les deux dépenses d’Education pour le primaire, la dépense officielle, et la dépense réelle estimée.

Agrandissement : Illustration 2

Voici donc ce que la CC n’a vraisemblablement pas été « capable » de faire.

Et voici pourquoi la recherche de causes sur ce niveau « inacceptable » des élèves, même si parfois correspond à des éléments relativement pertinents, élude très certainement – et très opportunément - la cause principale : le sous-investissement des dépenses du primaire, en montants absolus, mais aussi en évolution. Ce sont ces deux paramètres, pourtant Ô combien essentiels dans tout débats concernant les dépenses publiques, dont on cache ainsi les valeurs et évolutions réelles. Et dans des rapports qui seront consultés par des politiques dont une majorité d’entre eux n’ont pas connaissance des différents stratagèmes utilisés.

Remarque : on en profite pour constater que la dépense – officielle - pour le primaire n’est même pas de 2 % d PIB en 2022, comme l’avait donc généreusement arrondi la CC, mais d’e 1,86 % environ.

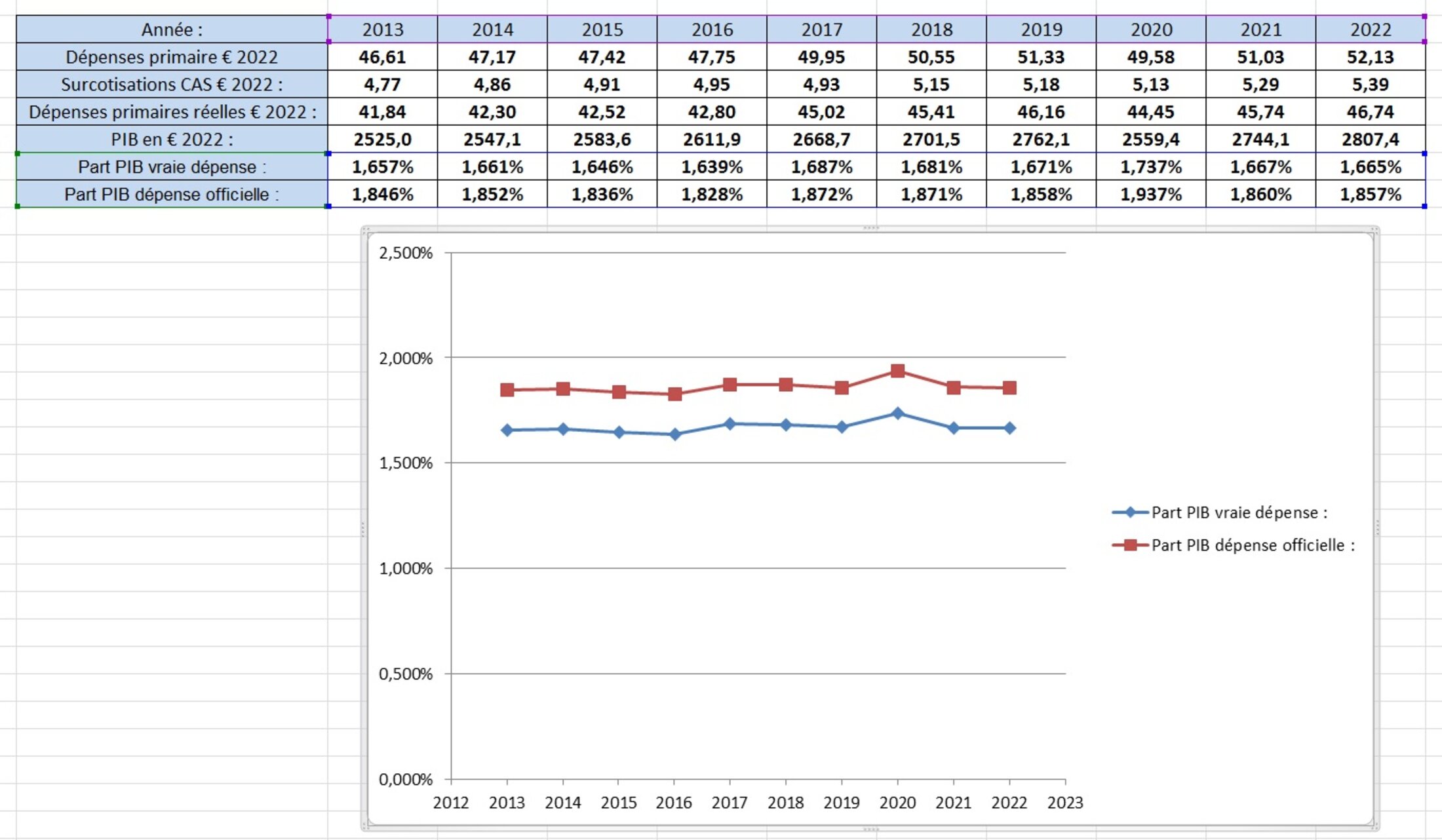

3) L’Etat, « le plus gros investisseurs » dans la dépense d’Education

C’est tellement un gage implacable d’investissement de l’Etat. De plus, quand on voit que cette participation de l’Etat correspond bien à la partie la plus importante du graphique, représentée en rouge de surcroît, on ne peut qu’être convaincu.

Or ces surcotisations sont donc liées directement à la masse salariale, la charge principale – devenue telle en tout cas - et de loin pour l’Etat dans le système éducatif. Et pour avoir la participation totale de l’Etat dans son système éducatif, c’est facile de la trouver, car cela correspond aux budgets de l’EN. Et comme déjà dit, ces budgets sont compartimentés par « programme », dont celui du primaire.

En faisant d’ailleurs remarquer que plusieurs politiques – dont un certain P. N’Diaye – avait souligné le fait que « le budget de l’EN, c’est plus de 95 % de masse saalriale ». Et en effet.

Quelle incidence alors sur ce budget réel, quand les surcotisations le concerne exclusivement ?

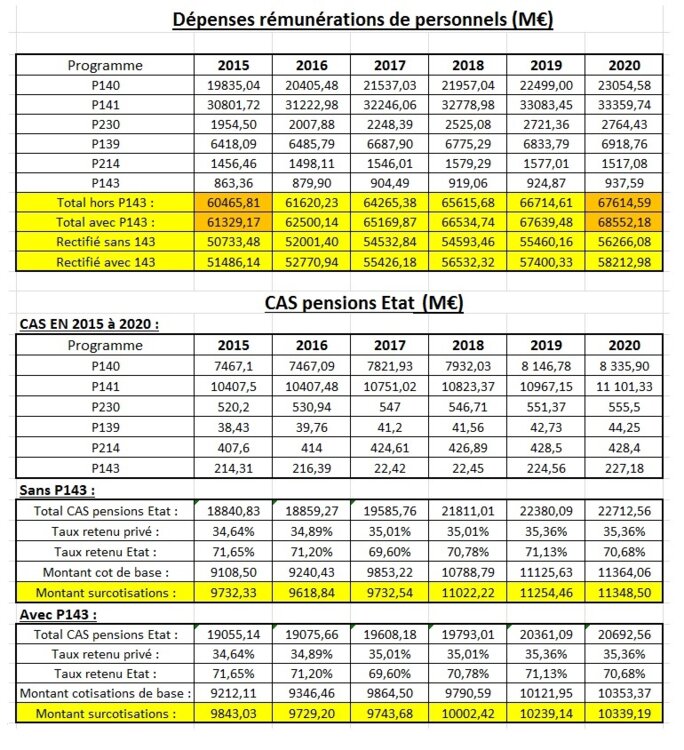

L’image 3 donne les montants du programme 140, les montants rectifiés et la représentation graphique montrant l’évolution des dépenses réelles de l’Etat pour le primaire en fonction du PIB. Sans parler de cette forte baisse de « volume » - pourtant mis en avant – on est très loin d’un investissement en « constante augmentation » …

Agrandissement : Illustration 3

3) Comment d’ailleurs s’étonner du résultat ?

Quand d’autres états font du système éducatif une réelle priorité et continue d’y investir – réellement, l’Etat français, via des gouvernements successifs à tendance néolibérale, n’aura eu de cesse de rationaliser le système éducatif – surtout public évidemment. Faisant ainsi du secteur éducatif, plutôt qu’une priorité dans laquelle investir, une variable d’ajustement économique.

Pour ne parler que des points principaux :

- déclassement salarial des enseignants – un scandale exclusif à la France au moins en se référant aux pays comparables – qui continue d’ailleurs de plus belle. Les enseignants, qui touchaient des salaires – et surtout avaient une progression salariale – comparable aux autres catégories A équivalents (dont les attachés administratifs) se retrouvent maintenant avec un manque de 1000 € bruts en moyenne avec ces mêmes personnels. Un différentiel qui n’aura eu de cesse d’augmenter en plus de 35 ans, via des primes compensant les pertes dues à l’inflation, quand les enseignants n’y avaient pas droit. Le fait que la grande majorité des personnels –en incluant les catégories C - de la FPE touchent maintenant le RIFSEP/IFSE. Quand les enseignants n’y ont donc pas droit, ce qui est la plus belle démonstration de ce qui constitue un déclassement salariale volontaire des enseignants, qui s’est appuyé sur l’inflation et des revalorisations quasi systématiquement dégressives avec l’ancienneté.

Non mentionné évidemment par la CC.

- Augmentation régulière des effectifs pas classes pendant une longue période, ayant amené la France à détenir le triste record du pays de l’OCDE aux plus forts effectifs, et elle est encore dans le trio « de tête ». Plutôt que de présenter la réalité de façon claire, la CC a préféré la présenter différemment …

- Inclusions « à tout prix » mais sans les moyens nécessaires, avec des situations parfois dramatiques dans le primaire ( et de plus en plus dans le secondaire) où on impose de plus en plus souvent à des PE de gérer des élèves qui devraient relever soit d’un accompagnement renforcé – parfois il n’y a d’ailleurs même pas d’accompagnement du tout – soit relever d’une prise en charge dans des structures adaptées pour le bien de l’élève mais aussi de la classe. Des structures adaptées qui étrangement manquent, puisqu’il faut inclure tous les enfants dans l’EN. Mais sans donc en donner les moyens nécessaires, et en participant ainsi à aggraver davantage encore les conditions de travail. De ceci, de ce qui est pourtant une réalité cruciale, le CC n’en a pas dit un seul mot …

- Un laxisme institutionnalisé qui découle là encore évidemment de raisons purement économiques et qui aura consisté, comme on le constate constamment, à adapter les exigences – et surtout les notations – au niveau des élèves et non l’inverse comme cela devrait être évidemment le cas dans un système sain, vertueux.

La fin du redoublement imposé n’aura pas été le problème en tant que tel. Le problème, c’est qu’il aura été SANS contrepartie. Certains politiques de l’époque s’enorgueillissaient de cette fin, arguant que cela était pratiqué dans les pays du Nord qui avaient pour autant de très bons résultats. En « oubliant » de préciser que cela s’accompagne alors dans la plupart des cas de dispositifs de remise à niveau lors du passage en année supérieure. Un petit détail qui fait toute la différence, et qui engendre surtout beaucoup d’économies. Les redoublements d’élèves coutent très chers, de par les embouteillages dans les classes – l’augmentation constante des effectifs - que cela engendrerait, ce qui nécessiterait alors de créer des classes, de construire des locaux, d’embaucher des enseignants supplémentaires, et entre autres. Les économies faites auront alors été complètes, sans même en investir une partie dans des dispositifs – efficaces, sérieux et a minima contraignants- pour obtenir de vraies remises à niveau. Et pour qu’un élève qui, sans cette « pression positive » de la crainte du redoublement, et qui se trouve dans l’entre deux, soit suffisamment motivé pour faire les efforts nécessaires à une scolarité normale. Or, et même si évidemment il ne faut pas généraliser à tous les élèves, loin de là, la fin du redoublement sans contrepartie aura engendré une bonne part d’élèves passant d’une classe à la classe supérieure sans n’avoir fait le moindre effort. Ce qui arrivait d’ailleurs assez tard arrive de plus en plus tôt. Même si évidemment aussi, d’autres paramètres extérieurs influent.

Quand le niveau moyen des élèves baisse, on adapte ainsi les exigences, par raisons de cohérence, puisque le redoublement ne doit plus exister, ou à la marge. On doit fluidifier le passage des élèves dans le système éducatif, pour continuer ces économies. On adapte donc aussi les notations en général. Passons rapidement sur le passage concernant les enseignants qui sont dès lors désignés comme responsables de notes trop basses, et à qui on fait comprendre que si un enseignant obtient avec sa classe des notes trop basses, c’est évidemment lui le premier responsable. Donc on adapte, on surnote. Ce qu’il se passe évidemment - et surtout – aussi pour le BAC. La France réussit ainsi tous les ans l’incroyable exploit de produire des taux de réussite au BAC de plus en plus élevés, Et en même temps avec des tests internationaux qui sont parmi les plus bas des classements.

Et il y aurait tant à dire …

Peu importe pour la Cour des Comptes, tout ce qui vient d’être dit n’existe pas – a minima ne saurait être important et donc pris en compte – il faut regarder ailleurs. D’autant plus qu’il n’y a donc pas – officiellement – de problème de sous-investissement, bien au contraire, comme cela avait donc été « démontré » ! Pour être certain d’en imprimer la conviction, la CC a donc bien œuvré pour transformer ce qui est une baisse réelle d’investissement dans le primaire, en au contraire une très forte augmentation. En présentant un graphique affichant les évolutions de ces dépenses en euros courants, et incluant de surcroît des surcotisations les gonflant artificiellement, quand il fallait les représenter sans surcotisations, et en pourcentage du PIB …

Oh, il faut comprendre ce qui parait évidemment impensable, insensé … mais surtout anti-conformiste, ce qui est manifestement un gap impossible à franchir pour encore une majorité d’enseignants : les syndicats majoritaires sont censés être au courant du stratagème comptable permettant d’inclure ces surcotisations dans les dépenses publiques. Au moins depuis avril 2024 avec un article du Monde d’un certain Philipe Askenazy (qui y avait sous-estimé ses montants), ou bien depuis octobre/novembre avec une importante communication sur le sujet sur X principalement, mais surtout depuis cette étude de l’IPP publiée le 30 juin, et médiatisé par la presse écrite depuis par au moins par Le Nouvel Obs, Le monde, L’Opinion, Marianne (article en ligne uniquement) …

Que penser au regard de ce que les manipulations expliquées ici ont comme conséquences délétères lorsque des politiques doivent décider de l’avenir d’un système dont il dysfonctionne « malgré les augmentations constantes » de ses dépenses …

ANNEXE : Détails des calculs effectués

Remarque : les calculs effectués sont basés sur des méthodes utilisées dans la partie présentant les DIE (dépenses totales), et en utilisant termes techniques en rapport avec la comptabilité nationale. Comme il ne s’agit pas ici de ré expliquer certaines des méthodes/termes précédemment utilisées, il est conseiller d’aller consulter leurs explications dans cette autre partie.

1) Méthode générale appliquée

La méthode globale appliquée ici est différente de la méthode appliquée pour la DIE, et ce pour une raison simple : les CAS pensions Etat sont donnés dans les budgets de l’enseignement scolaire (dont EN), et compartimentés par « programmes », dont celui de l’enseignement primaire. La connaissance de leurs montants exacts permettra alors d’obtenir des montants qui le seront d’autant, et selon la précision de certains résultats obtenus précédemment.

Après avoir ajusté les CAS pensions avec les taux correspondants pour la DIE, on ajuste de la même façon le taux Etat. On effectue alors un calcul de proportionnalité à ce CAS, faisant intervenir le taux Etat normalisé (de contribution) obtenu pour la DIE, pour obtenir le montant de la surcotisation. Comme les CAS utilisés étaient en euros courants, ils sont convertis en euros 2022 à partir des DIE à euros courants et 2022. On en déduit alors les dépenses primaires réelles estimés, puis leur part réelle dans le PIB.

2) Remarque concernant les montants donnés par la CC

Par exemple pour l’enseignement primaire 2022, le montant du CAS pension Etat – prévisionnel car figurant dans le « projet de loi de finances » - est de 8,61 Md€. Ce montant est d’ailleurs sous-estimé par rapport à la réalité des versements de pensions effectués, de par le fonctionnement du CAS pensions qui induit pour cette année un déficit du CAS pour payer les pensions. Le montant rectifié – réellement utilisé - obtenu est de 8,71 Md€.

On peut alors remarquer qu’il reste inférieur au montant donné par la CC, qui est donc de « 8,9 Md€ », avec donc une différence de 200 à 300 millions, relativement faible évidemment.

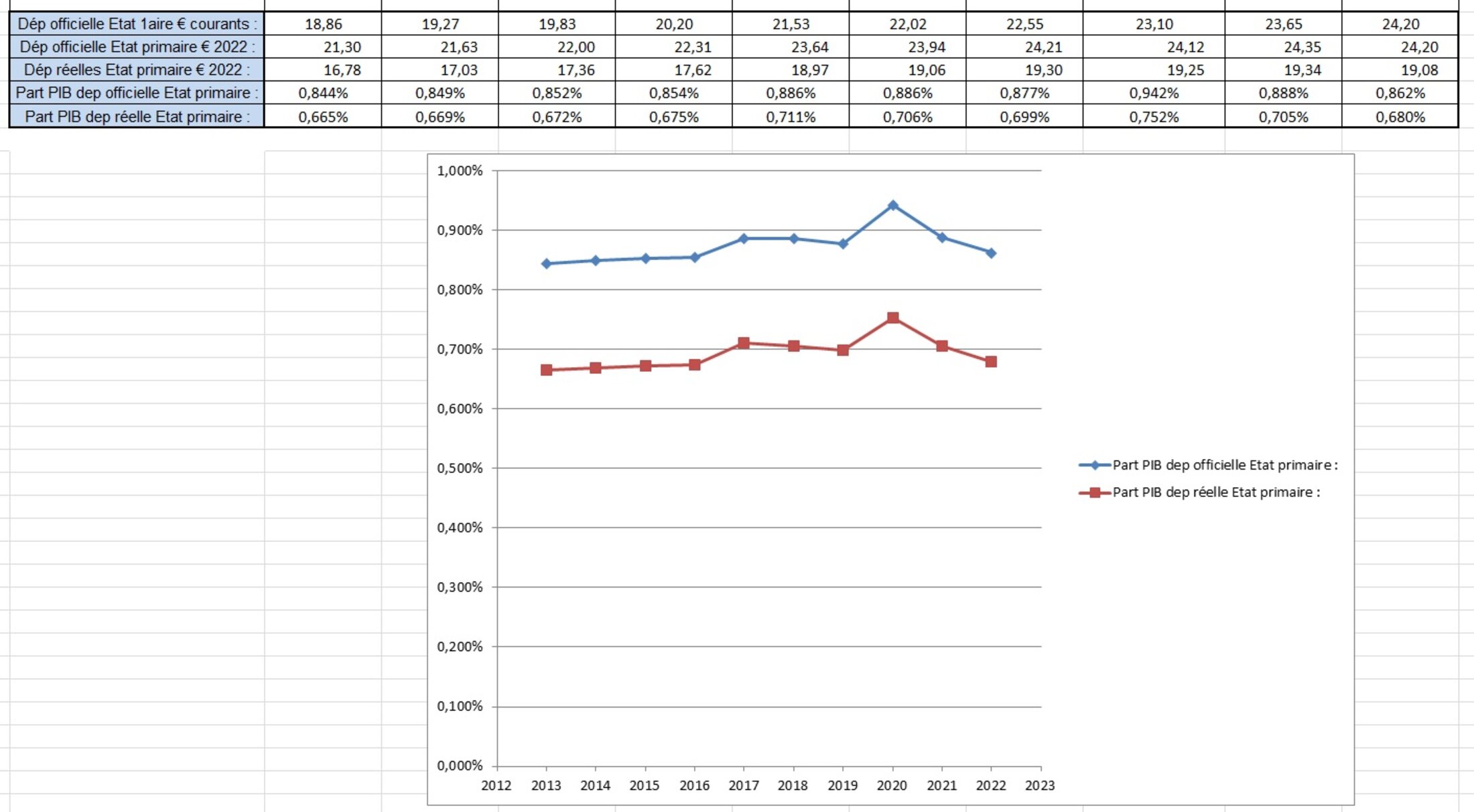

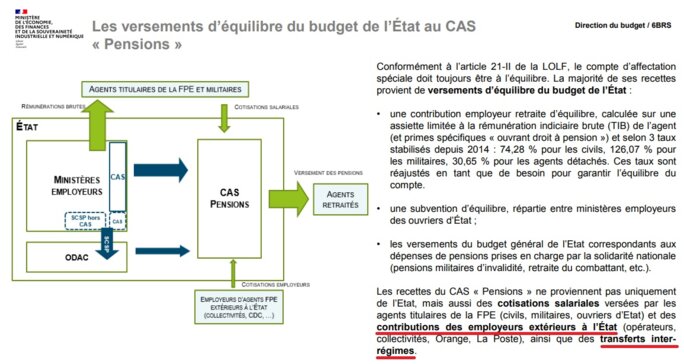

C’est l’occasion de « rappeler » que le CAS pensions employeur n’est pas simplement approvisionné par la contribution de l’Etat – qui est donc donnée dans les budgets de l’EN - mais aussi par celles d’employeurs extérieurs à l’Etat, ainsi que par des transferts éventuels, comme indiqué sur l’image 4.

Agrandissement : Illustration 4

De plus, concernant le système éducatif, peu d’employeurs extérieurs ne participent a priori, et avec des taux de cotisations, et les transferts sont minimes (cf l’étude de l’IPP), ce qui explique alors a priori ce différentiel.

Mais, surtout, de par le principe de fonctionnement du CAS, et des taux inférieurs appliqués pour les fonctionnaires détachés, les surcotisations ne sont portées que via le CAS Etat. Ce qui justifie ainsi la méthode appliquée.

Remarque : les cotisations retraite concernant les personnels non fonctionnaires sont bien comptées dans les dépenses d’éducation, de par le fait qu’elles sont comptées dans le budget de l’EN (enseignement scolaire) qui est donc englobé par les dépenses d’éducation. Mais surtout, ces cotisations sont comptées dans le budget de l’EN … hors CAS ! Ce qui pose question dans la mesure où, plus les contractuels sont embauchés au détriment de fonctionnaires, plus ces cotisations ont là aussi pour effet de gonfler artificiellement le budget de l’EN. Entre autres moyens …

3) Les différentes étapes de calculs ligne par ligne

A titre d’information, l’image 5 donne les différentes étapes.

Agrandissement : Illustration 5

III. RAPPORT DE JUILLET 2023

A l’occasion de son rapport intitulé « Privilégier l’approche territoriale et l’autonomie dans la gestion des dépenses « d’éducation », la CC a dépassé ce que l’on pouvait appeler la simple instrumentalisation, en allant jusqu’à mettre en comparaisons les dépenses scolaires du secteur public – contenant les surcotisations – avec celles du secteur privé – n’en contenant aucune.

Une étude à laquelle elle se réfère d’ailleurs dans celle sur l’enseignement primaire dont il était question au I.

Voir, pour plus de précisions et d’explication :

Il y a tout de même une contrepartie positive dans cette étude, c’est le fait de faire un constat plus objectif et donc plus proche de la réalité concernant la corrélation entre la fameuse « perte d’attractivité du métier d’enseignant », et les causes réelles. En tout cas en partie.

Ainsi, page 25 :

« L’analyse de la précédente note publiée par la Cour sur les obligations réglementaires de service, consistant en la seule présence de l’enseignant devant la classe selon une logique hebdomadaire, pendant la durée officielle de l’année scolaire, reste d’actualité. Le métier d’enseignant connaît un déficit d’attractivité qui s’exprime à travers la baisse depuis dix ans du taux de postes effectivement pourvus par rapport aux postes offerts aux concours, en particulier dans le premier degré et dans certaines académies comme celles de Versailles et Créteil, où le nombre de

candidats est à peine supérieur au nombre de postes ouverts, et pour certaines disciplines comme les lettres classiques, l’allemand et les mathématiques dans le second degré. La rémunération des enseignants, qui reste inférieure à la moyenne européenne malgré les mesures récentes de rattrapage, constitue un facteur d’explication. Cependant, les modalités de gestion des carrières des enseignants, depuis leur recrutement jusqu’aux possibilités

d’évolution qui leur sont offertes au long de leur parcours professionnel, jouent également un rôle important dans le manque d’attractivité du métier. Au niveau du recrutement, l’élévation du niveau de diplôme requis au master depuis 2020 a allongé la durée des études nécessaire pour devenir enseignant, démotivant les étudiants les moins favorisés et réduisant les viviers de candidats. »

Entre temps, il semble qu’il y a eu un changement de prisme à appliquer concernant les difficultés rencontrées par l’Education nationale en général, et l’enseignement primaire en particulier …

IV. RAPPORT D'OCTOBRE 2017 : « GERER LES ENSEIGNANTS AUTREMENT »

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/39998

Dans ce rapport la CC s’est basée sur le même argument principal, comme énoncé clairement page 11 :

« L’enseignement scolaire est le premier poste de dépenses du budget de l’État (67,7 Md€ en crédits exécutés 2016 et 68,4 Md€ en loi de finances initiale en 2017 ), soit 21,5 % des crédits de son budget général. Le décalage entre le caractère moyen et trop inégal des résultats et l’ampleur des moyens consacrés au système scolaire pose la question de sa performance. Son amélioration est un enjeu d’efficacité pour mieux répondre aux objectifs fixés au service public d’enseignement, mais aussi d’efficience pour augmenter l’effet d’une dépense publique comparable à

celle des autres pays européens. »

La CC serait bien avisé de rectifier les parts de ces dépenses en pourcentage du PIB. Il suffit d’ailleurs de consulter l’étude de l’IPP pour avoir la « dépense intérieure d’éduction » corrigée et représentée au regard de l’ancienne, mais aussi comparativement taux autres pays de l’OCDE, comme la dépense par élève du primaire …

Là encore on base un argumentaire sur des chiffres tout simplement faux.

V. RAPPORT DE DECEMBRE 2021 : « UNE ECOLE PLUS EFFICACEMENT ORGANISEE AU SERVICE DES ELEVES »

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58121

1) Une « synthèse » qui démarre fort

Une entame qui illustre parfaitement la façon d’opérer de la CC expliquée au paragraphe I :

« En dépit d’une dépense nationale d’éducation supérieure à la moyenne de l’OCDE, la performance du système scolaire français tend à se dégrader … »

Les chiffres clés donnés sont ensuite manquent de clarté :

« 110 Md€ pour la dépense d’éducation (premier et second degrés, État, collectivités et ménages) »

A partir des valeurs exactes (RERS 2021), on trouve une dépense d’éducation de 108,7 Md€ pour les niveaux considérés pour 2019 (valeurs prévisionnelles), et qui concerne donc la dépense publiée en France, incluant la maternelle. Contrairement à celle publiée par l’OCDE, ne l’incluant pas.

Surtout : Surcotisations incluses ! Comme on le verra par la suite, les surcotisatons estimées pour l’enseignement scolaire – en incluant l’enseignement agricole – sont estimées à 10,24 Md€. Un montant sous-estimé car ne prenant en compte que les surcotisations du CAS pensions des contributions Etat.

La dépense devient alors : 108,7 – 10,24 =98,46 Md€. C’est déjà beaucoup moins.

« 5,2 % du PIB »

Il faut comprendre : pourcentage en PIB de la dépense intérieure d’Education publiée par l’OCDE. Retrancher les surcotisations de pensions amènerait a une DIE à peine à l a moyenne de l’OCDE.

La DIE DEPP correspondant à 6,62 % du PIB pour 2019, et le montant rectifié donnant un pourcentage de 6,03 % du PIB (voir tableau partie 2), un calcul de proportionnalité donne un résultat approximatif de 4,74 % de PIB pour la DIE OCDE rectifiée. Ce qui situe en réalité la France en dessous de la moyenne de l’OCDE, mais encore au-dessus de la moyenne de l’UE, voir image 6, de « Regard sur l’Education 2021 » page 262 :

Agrandissement : Illustration 6

Les dépenses unitaires données ensuite comportent elles-aussi les surcotisations …

2) Une introduction aux expressions floues

« L’éducation est le premier poste de dépenses de l’État, qui consacre en 2021 76 Md€ à l’instruction de 12 millions d’élèves et d’apprentis sous statut scolaire. »

Après avoir donné, dans la synthèse, des chiffres relatifs à la DIE de l’OCDE, puis à la dépense du primaire et secondaire française (DEPP), la CC mentionne maintenant le budget de l’Education nationale. Cette dépense diffère donc des dépenses d’éducation précédente car concernant les dépenses supportées par l’Etat. Le montant était bien de 76 Md€ « CAS inclus » pour l’année 2021. D’ailleurs l’effectif de personnels ainsi que d’enseignants en particulier correspondent.

Remarquons ensuite dès la phrase suivante la façon dont la CC qualifie les montants afférents aux pensions :

« Les dépenses de personnel représentent 92 % de ces crédits, auxquels s’ajoutent les charges de pension ».

Donc des « charges de pensions », expression qui reste donc générale et permet d’éviter de glisser dans des contrevérités …

Et évidemment on est sur le même schéma que précédemment, avec une stratégie argumentaire manipulatoire qui s’exprime si bien dans le passage suivant, dès l’introduction page 10 :

« Les dépenses de personnel sont passées de 62 Md€ en 2015 à 69 Md€ en 2020. L’effort national et, en son sein,

l’effort budgétaire de l’État, plus importants que la moyenne européenne et que celle des pays de l’OCDE, sont en croissance régulière en dépit d’une démographie scolaire plutôt stable. »

Pour ensuite pouvoir ainsi dérouler légitimement :

« Des arbitrages politiques et budgétaires en ce sens peuvent apparaître légitimes tant l’éducation détermine l’avenir du pays … ».

La Cour des Comptes voudrait ainsi implicitement que les citoyens en aient pour leur argent …

D’abord comme on l’a vu, la DIE internationale est en fait en-dessous de la moyenne OCDE.

Voyons ensuite à quel niveau les surcotisations gonflent les budgets affichés.

3) Dépenses de personnels de l’enseignement scolaire

Vérifions d’abord ces « dépenses de personnels » à partir des documents budgétaires « PLR enseignement scolaire » donnant les montants exécutés des titres 2 (dépenses de personnels) par programme, ainsi que les montants des CAS pensions correspondants à la contribution de l’Etat.

L’image 7 récapitule toutes les données utiles pour la période 2025-2020, ainsi que les calculs permettant de rectifier les dépenses des surcotisations de pensions. Les montants sont en millions d’euros (M€).

Agrandissement : Illustration 7

Remarque sur les doubles totaux :

Concernant les dépenses, deux totaux ont été effectués car ce n’est qu’en incluant le programme 143 (enseignement agricole) que l’on obtient, avec l’arrondi, les 69 Md€ de dépenses de personnels pour l’année 2020.

Or, lorsque l’on parle du budget – et des dépenses - de l’Education Nationale, l’enseignement agricole n’est pas inclus, puisque dépendant du ministère de l’agriculture. Et même si la CC ne précise pas qu’elle se réfère aux dépenses de l’EN, elle précise bien qu’elle se réfère à un seul ministère, et en incluant à priori les seuls effectifs de ce ministère :

« Les dépenses de personnel représentent 92 % de ces crédits, auxquels s’ajoutent les charges de pension, et placent ce ministère (enseignements public et privé) en tête des employeurs publics avec 1,2 million d’agents dont 870 000 enseignants et 170 000 personnels d’assistance éducative. »

Une erreur de la CC, car s’agissant des dépenses de personnels de l’Etat pour le primaire et le secondaire, on doit nécessairement inclure celles de l’enseignement agricole.

En incluant donc les programme 143, nous avons donc un budget de dépenses de personnels pour 2015 de 61,3 Md€, et pour 2020 de 68,6 Md€.

Avec des surcotisations estimées à 9,8 Md€ pour 2015, et 11,35 Md€ pour 2020, les montants rectifiés donnent des dépenses respectivement de 51,5 Md€, et de 58,2 Md€.

On a donc une faible différence en augmentation – ce qui s’explique, voire ci-après - mais une très grosse différence en volume.

4) Facteurs avec effets à l’augmentation des dépenses de personnels

Concernant l’augmentation des dépenses de personnels qui reste importante entre 2015 et 2020, il y a plusieurs explications :

D’abord l’augmentation des salaires des personnels – dont enseignants –qui heureusement sur cette période n’ont pas perdu en pouvoir d’achat : une augmentation due aux quelques points octroyés par le PPCR. Une petite compensation de l’inflation avec les 1,2 % environ de dégel du point d’indice en fin de mandat de F. Hollande. Et les « GVT + », les gains obtenus principalement par le passage d’échelons, couvrant encore sur cette période complète l’inflation relativement faible.

D’ailleurs, et comme cela a été vu dans la partie II, ce n’est pas en euros courants que l’on doit comparer des évolutions de masses salariales, mais a minima en euros constants, donc en tenant compte de l’inflation. Ce que la CC ne choisit pas de faire, une fois de plus. Cela laisse à penser qu’il y a volonté de gonfler des résultats. En n’oubliant pas que, concernant les budgets concernant les dépenses d’éducation en général, c’est en pourcentage de PIB que les analyses sont plus pertinentes …

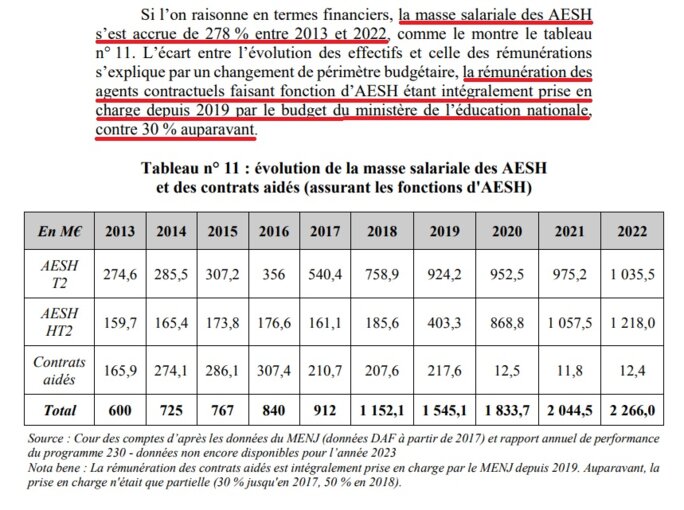

Mais il y a une autre raison qui explique une partie de l’augmentation de ces dépenses : l’augmentation quasi exponentielle de la masse des AESH sur la période considérée. C’est d’ailleurs ce qui aura permis au gouvernement de pouvoir ajuster plus facilement les budgets de l’EN pour qu’ils suivent l’inflation, comme cela en est l’habitude.

Il faut comprendre que la politique d’inclusion des élèves en situation de handicap mise en œuvre dans les années 2000 revient budgétairement à ajouter une masse salariale qui n’était que très limitée avant, et augmentait au plus au niveau de l’inflation. L’intensification de l’inclusion s’est effectuée très rapidement, avec une masse salariale rajoutée qui aura donc augmenté de façon quasi exponentielle sur cette période, voir image 8 :

Agrandissement : Illustration 8

Ainsi cette masse est passée de de 767 M€ en 2015 à 1833,7 M€ en 2020, soit une augmentation de 139 % !

Cela n’est jamais précisé et encore moins pris en compte dans les rapports de la CC, et on se demande d’autant plus pourquoi qu’ils sont parfaitement au courant, puisque le tableau précédent est tiré de leur rapport sur « L'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap» :

L’inflation sur la période considérée étant de 3,99 %, une augmentation de cette masse salariale en fonction sur l’inflation aurait donné un montant pour 2020 de 767 * 1,0399 = 797,6 M€ seulement. Soit une augmentation hors inflation de 1833,7 – 797,6 = 1036,1 Md€.

Ainsi on peut considérer que cette masse salariale a gonflé le budget de l’EN d’un peu plus d’un milliards d’euros sur la période considérée. Mais aussi sans tenir compte des cotisations de pensions qui auront augmenté de la même façon …

Il y une autre raison qui permet cette augmentation : les revalorisations des cadres de l’EN, dont les gouvernements successifs auront préservé – ou quasiment - les niveaux de salaires depuis ces 30/40 dernières années où les enseignants subissaient un déclassement salarial jamais vu ailleurs.

Enfin il faut surtout comprendre que si les enseignants avaient été revalorisés à hauteur de l’inflation, la masse salariale aurait bien plus augmenté ! Le faible volume de cette masse – après retranchement des surcotisations- et sen réalité sa faible augmentation – une fois retranché le milliard mentionné – ne fait qu’illustrer la continuation de pertes de niveaux de salaires des enseignants.

La continuation su déclassement salarial des enseignants n’étant étrangement jamais mentionné dans ce rapport …

Lien de la publi d'intro comportant les liens vers les autres développements :