Regards & anxiétés nouvelles vis-à-vis d’une politique flagrante, réductionniste ?

Nous nous interrogerons sur l’idée d’« éclat » prétendument retrouvé par deux sculptures de la Renaissance italienne : Les Esclaves de Michel-Ange, après une restauration menée sans aucun respect pour leur spécificité artistique. Si l’on considère l’articulation d'un triangle ‘juteux’ commercialement : muséologie, éclairage et communication (ces parvenus du XXe siècle !) devenus valeurs suprêmes au Musée du Louvre, que vaut encore la contemplation d’œuvres chargées de patine, de traces du temps et d’histoire ?! « La patine est la récompense des chefs-d’œuvre. » André Gide. Mais nous allons voir que, depuis les atteintes à l’intégrité artistique de sculptures, principalement de la statuaire antique dont l’événement marquant fut le démontage de La Victoire de Samothrace (pour la reconditionner sous éclairage artificiel !), la voie s’est ouverte à la métamorphose des Captifs de Michel-Ange. Mais attention, la plupart du temps les patines sont « beaucoup plus qu’un accident naturel. En fait, elles nous font voir ce que les anciens sculpteurs, associés aux peintres, nous ont transmis pour protéger et compléter l’œuvre sculptée(1).» Serge Bloch, 1995.

— Successivement, nous allons procéder au démontage du discours officiel du Louvre au 22 mars 2022 ; puis, dans la seconde partie à venir, nous considérerons mieux l'« Étude et restauration des esclaves de Michel-Ange », rapport au 4 mai 2022 par le C2RMF. Ces deux approches seront confrontées à la situation vraie du portail Renaissance : merveille située derrière Les Esclaves (ou Captifs). Ce sera l’occasion de questionner une politique actuelle.

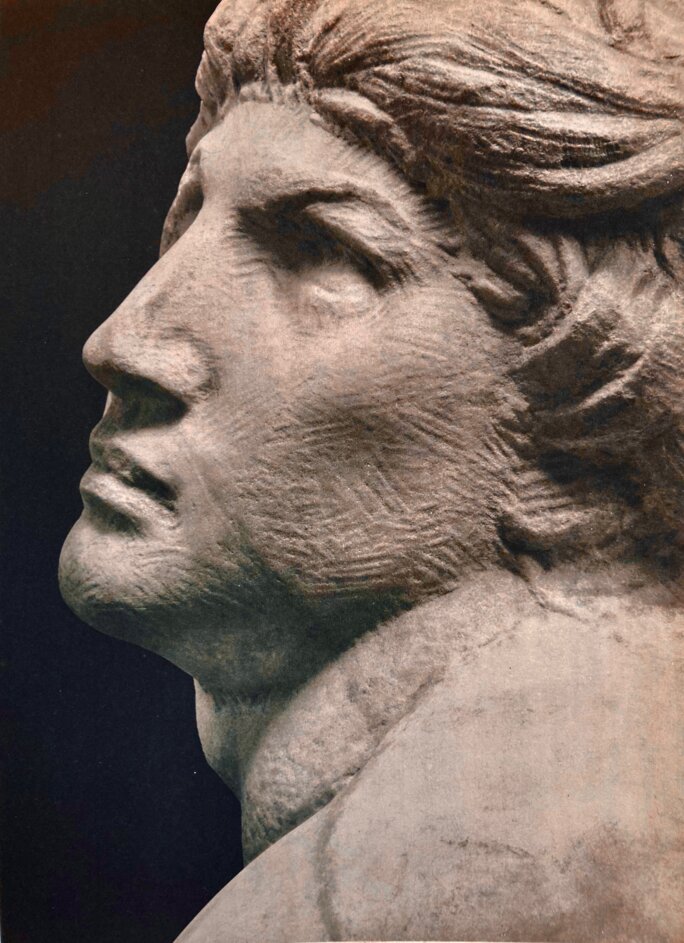

Agrandissement : Illustration 1

Dans la galerie Michel-Ange le triomphe d’une blancheur livide...

N-B. : en italique le texte du communiqué du Musée du LOUVRE (avec guillemets annonciateurs) ; suivi, pas à pas, de quelques réflexions suscitées par ce communiqué - celles-ci sont précédées d’un tiret long (5)

« Les Esclaves de Michel-Ange retrouvent leur éclat :

« Après une campagne d'études et de restauration menée sur les ‘ Esclaves’ de Michel-Ange, les célèbres marbres ont retrouvé ce mercredi 23 mars 2022, leur place au sein de la galerie Michel-Ange. L'occasion pour chacun de pouvoir à nouveau admirer ces chefs-d'œuvre de la Renaissance, au musée du Louvre.

— Pourquoi : après une campagne d'études et de restauration... Synonymes de campagne : expédition militaire, offensive, opération sur un sol étranger, etc. On comprendrait l’emploi du mot campagne dans une perspective de fouilles archéologiques, mais non dans ce contexte muséal.

— L’idée générale paraît être une certaine optique, apparemment sans rapport avec l’amour de la Nature et de la sincérité ; le communiqué assène, avec une assurance intimidante, que les célèbres marbres ont retrouvé leur place et que chacun va pouvoir à nouveau les admirer... Assertion qui balaie toute possibilité de discussion, se détourne d’une approche naturelle en harmonie avec la tradition, et fait fi des richesses spécifiques de la patine en sculpture.

Voyons donc :

— Ce que le diktat de l’événementiel artistique nous donne à voir : non pas des œuvres que nous pourrions « à nouveau admirer », mais des œuvres revues et corrigées.

— Le terme galerie, et surtout Galerie Michel-Ange, pourrait même faire sourire ; faut-il l’entendre dans le sens d’une galerie-boulevard, facilitant la fluidité du trafic, et d’où toute possibilité de station-contemplation est exclue ? Quant à prétendre que cette présentation est l'occasion pour chacun de pouvoir à nouveau admirer ces chefs-d'œuvre, objectivement, mon œil ! Cette présentation nouvelle ne fortifie en rien « la signification spirituelle de Michel-Ange » perçue autrefois par Rodin : « nous constatons que sa statuaire exprime le reploiement douloureux de l’être sur lui-même, l’énergie inquiète, la volonté d’agir sans espoir de succès, enfin le martyre de la créature que tourmentent des aspirations irréalisables ».

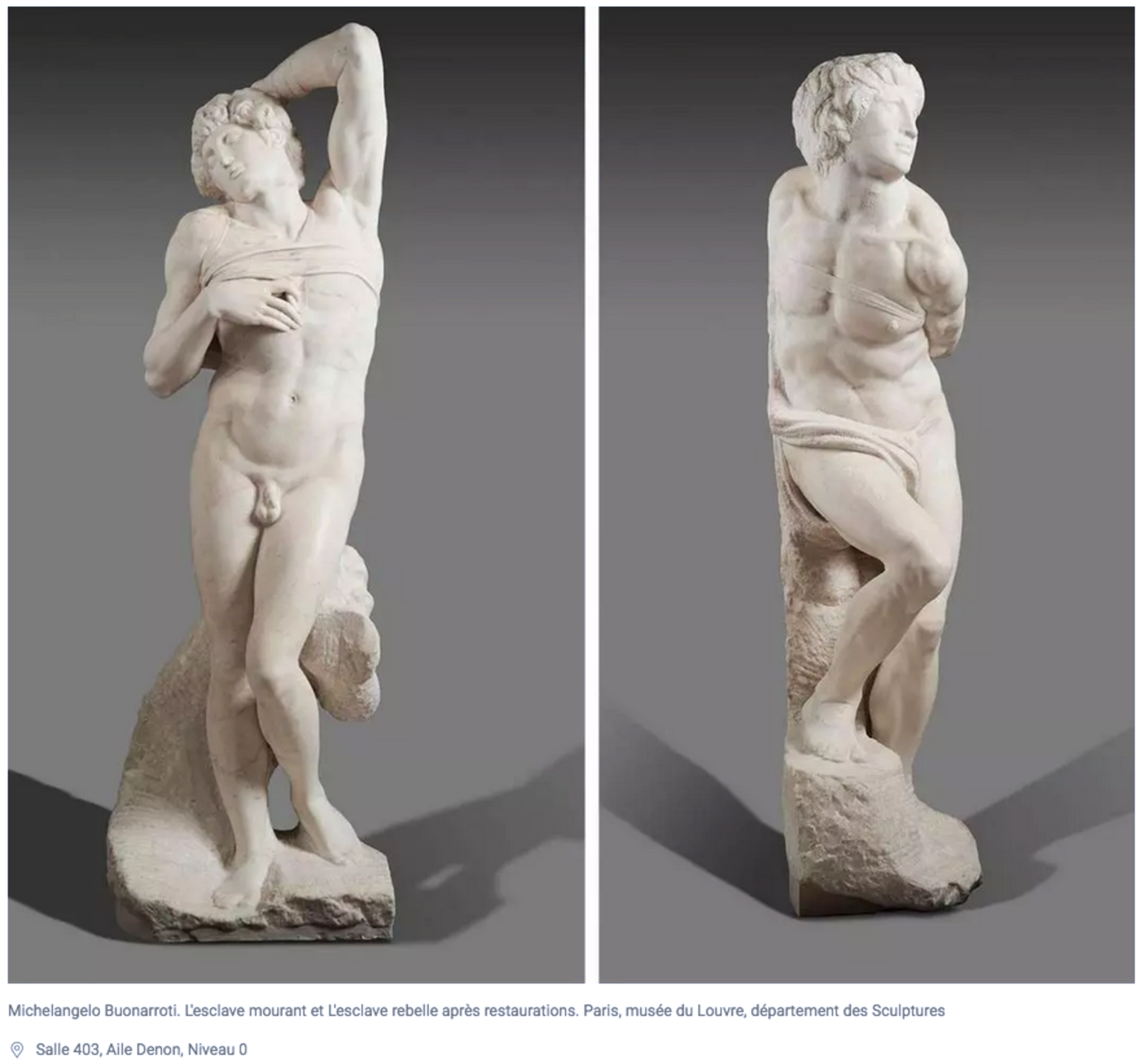

Agrandissement : Illustration 2

– État encore sublime à l’exposition du Louvre, cliché du 22 mai 2021 –

— Leur marbre avait la chaude transparence de la chair, le jeu des ombres y exprimait les profondeurs de la contrainte et de l’angoisse. « Le monde immense est dans tes mains » patine artistique et naturelle comprise !

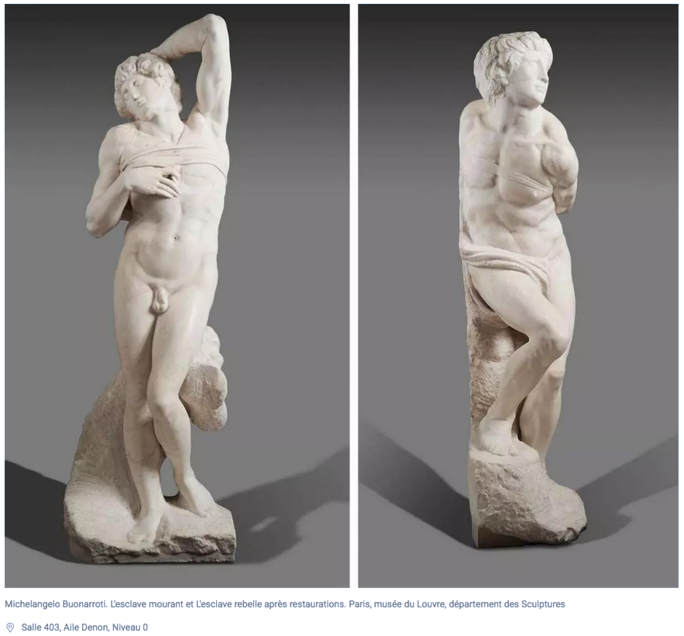

« L'Esclave mourant et L'Esclave rebelle :

« Commandés en 1505 par le pape Jules II pour son tombeau dans la basilique Saint-Pierre de Rome, L'Esclave mourant et L'Esclave rebelle sont réalisés par Michel-Ange dans la même ville entre 1513 et 1515. Destinés primitivement au soubassement du monument funéraire, ils sont finalement abandonnés en raison de la mort du pape et de nombreuses péripéties ayant entrainé des changements dans la réalisation du tombeau définitif. L’artiste en fait alors don à son ami Roberto Strozzi en 1546, qui les offre peu de temps après au roi de France, François Ier.

« Pendant plus de deux siècles, ces chefs-d’œuvre vont connaître de nombreux déplacements et orner les extérieurs des châteaux d'Écouen et de Richelieu, puis le parc de l'hôtel d'Antin, avant d'entrer au Louvre en 1794. Après un passage au château de Valençay pour les protéger des bombardements à Paris lors de la Seconde Guerre Mondiale, ils prennent définitivement place dans la galerie Michel-Ange (salle 403) en 1994 avec la création du Grand Louvre. Depuis cette date, ils n'avaient pas connu de restauration et nécessitaient un nettoyage minutieux.

— 1505, la date de commande est un nœud de création de la Renaissance humaniste en Italie. La notion d’esclave, et surtout d’esclave rebelle, inspire un étonnant travail où la matière, l’ombre et la lumière interagissent. L’imaginaire de Michel-Ange Buonarroti (sculpteur, peintre, architecte) – perceptible dans sa sculpture et ses dessins – avait été trafiqué irrémédiablement par le nettoyage de La Chapelle Sixtine (2) ; obéissant à la même logique, la restauration menée sur les deux Esclaves est une atteinte à la part mystérieuse et sculpturale de sa création artistique. Dans le communiqué ci-dessus, l’angle de vue adopté par le Louvre est anecdotique, et suffisamment dégagé de tout souci esthétique pour plaire au plus grand nombre. Lors de l’exposition en 2020-21, une reconstitution intéressante et pédagogique évoquait l’histoire d’une commande abandonnée... Cet élément d’un chef-d’œuvre monumental s’est retrouvé finalement, en France, dans la sphère royale de François 1er.

— Si l’on considère le prestige de ces œuvres, elles ont été, vraisemblablement, au cours de leurs déplacements successifs, exposées dans les meilleures conditions de conservation et de préservation possibles (3). Depuis leur entrée au Louvre (1794), en a-t-il été autrement ? Assurément non. Auguste Rodin, dans ses conversations avec Paul Gsell, en parle comme d’un exemple de l’art du modelé et des choix formels destinés à théâtraliser l’ombre dans des jeux significatifs. Si l’on se réfère à la fécondité de la perception de Rodin qui travaille, lui aussi avec la Nature, en lien avec l’Antique, Michel-Ange et les résultantes du Temps, on peut s’interroger sur une intervention qui dit rendre « plus palpable le jeu des contrastes entre les surfaces laissées brutes ou grenues, non finies, et celles achevées, polies et brillantes, véritable signature de l’artiste » alors même que la patine fonde et complète des diversités d’existence optique.

— Depuis cette date, ils n'avaient pas connu de restauration et nécessitaient un nettoyage minutieux. Quelle date ? Mais le point important n’est-il pas qu’ils n’avaient jamais connu de restauration ? Éclate alors le paradoxe : qu’est-ce qui justifie la nécessité d’un nettoyage même ‘minutieux’ ?

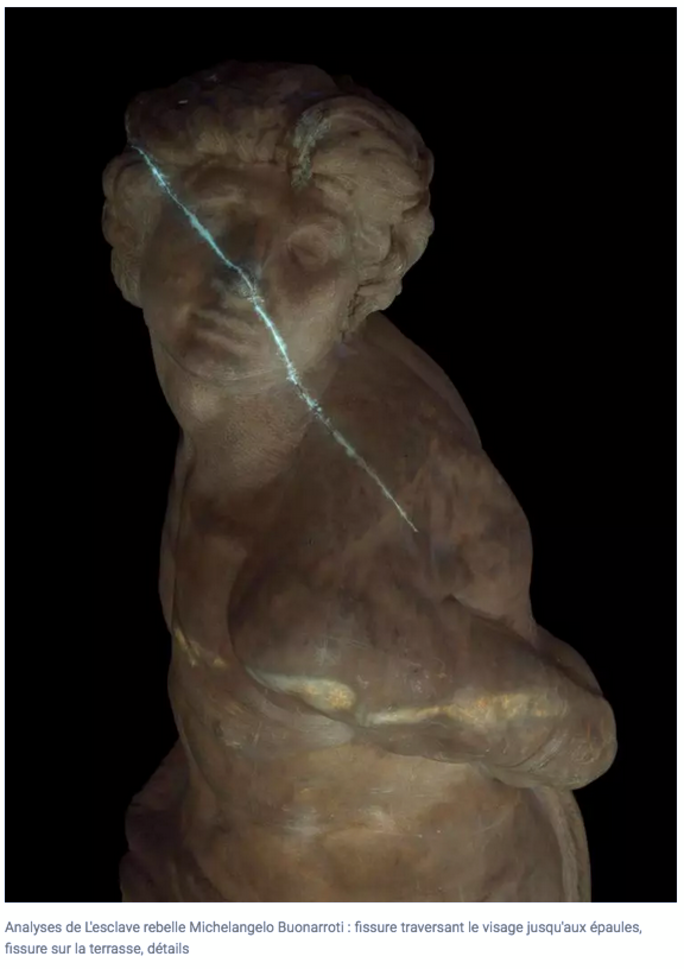

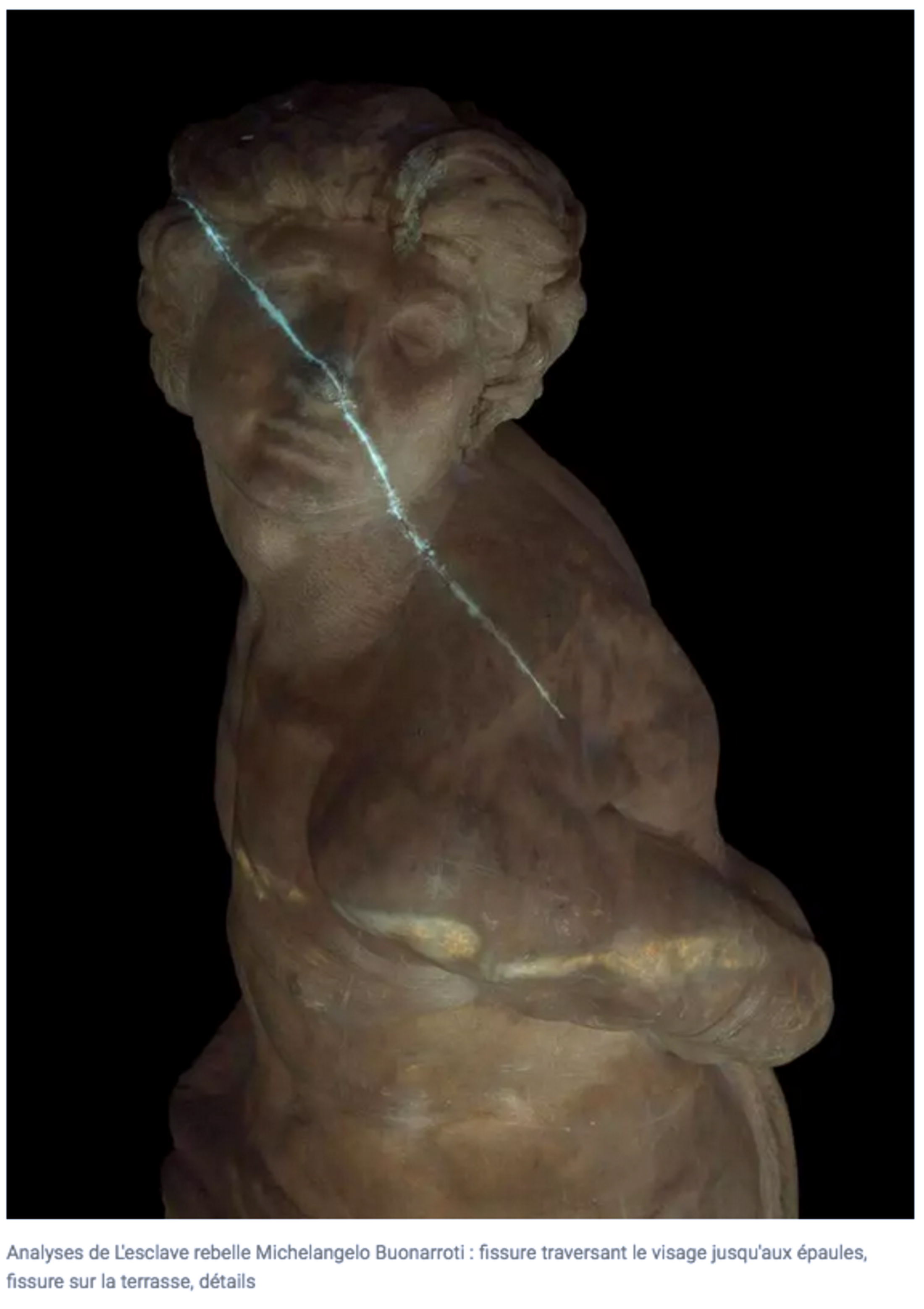

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

—Voici deux illustrations des Esclaves restaurés, sur un fond gris de studio, comme hors sol, avec deux ombres portées latérales et contradictoires, ombres artificielles qui sont le contraire même de l’éclairage avec lequel a pu travailler Michel-Ange et à partir duquel on apprend dans les académies des Beaux-Arts, à dessiner et à comprendre une forme, sa grammaire, ses nuances, tout autrement que par l’effet. Ces visuels sont l’expression d’une mode actuelle, d’un style passe-partout de prise de vue, adapté à un biscuit en porcelaine du XVIIIe ou à tout autre objet à valorisation commerciale, mais sûrement pas à des sculptures monumentales (Esclave mourant 229 cm ; Esclave rebelle 215 cm) dont on ne précise pas la taille dans la légende de la photo. Mon cliché, réalisé dans les conditions de l’exposition « Le corps et l’âme » avant restauration, n’est-il pas plus éloquent ? Ne voit-on pas, en comparant ces photos, que les chefs-d’œuvre de Michel-Ange – orgueil de la France et du musée du Louvre – n’avaient pas besoin, assurément, d’un ‘nettoyage minutieux’ sous le prétexte fallacieux ‘d’un assombrissement des marbres’ ?

« Un assombrissement des marbres :

— Le terme assombrissement est l’élément-clé de langage, ne souffrant aucune contestation dans une société imprégnée de préjugés hygiénistes... Il fait écho aux mêmes arguments avancés pour justifier l’élimination de supposés vernis jaunis et assombris, sur les grands tableaux de Delacroix, juste au-dessus de cette galerie, salle Mollien (salle 700). Selon une tradition érudite, le père de Michel-Ange lui aurait donné ce conseil : – « Si tu veux vivre vieux, ne te lave jamais ». Formule à replacer dans le contexte de l’époque…

« En 2020, le déplacement de ces œuvres pour l’exposition : Le Corps et l’Âme. De Donatello à Michel-Ange a été l’occasion d’une série d’investigations sur l’état de leur surface et de leur structure permettant ainsi de mieux connaître leur état de conservation matériel [...]».

— Avec le concept d’assombrissement et de restauration de l’unité chromatique, arrivent les présupposés scientifiques appliqués au domaine de l’Art. Mais c’est un raisonnement sans pertinence dans le domaine considéré.

Agrandissement : Illustration 5

— Commençons ici par l’évocation de la tradition léguée par la connaissance sculpturale : depuis le triomphe de Michel-Ange avec le bloc monumental du David, le maître démontre un autre rapport possible avec la taille directe. Inutile de rappeler sa capacité surprenante à surmonter les contraintes d’un défaut dans la matière du marbre, en la sublimant par son travail. Interaction donc entre le génie humain et l’écoute de la matière. Rodin l’évoque : – « l’art de Michel-Ange crée des statues d’une venue, d’un bloc. Lui-même disait que seules étaient bonnes les œuvre qu’on aurait pu faire rouler du haut d’une montagne sans rien casser ; et, à mon avis, tout ce qui se fût brisé dans une pareille chute était superflu ». L’analyse ‘spectaculaire’ dans l’Esclave ci-dessus d’une fissure traversante sur la terrasse(selon le C2RMF) ne nous a rien appris sur son unicité complexe, celle nécessaire pour faire émerger telle ou telle particularité sublime. Effectivement ‘statue d’une venue, d’un bloc’ avec des plans et des masses contrariant /épousant les caractéristiques internes d’un certain marbre !

— Par contre, faute d’autres commentaires offerts au public dans leur approche (ici publiée), c’est comme si on se prévalait d’une image nouvelle, supériorité savante et hermétique pour justifier une restauration mais, sans autre forme de compréhension de cette figure taillée d’un bloc, véritablement à partir des profondeurs géologiques jusqu’à la sensation de peau humaine vivante.

— Aller comprendre pourquoi le Louvre tient tant à revisiter le Patrimoine sensible qui nous est cher ?

— Permettez-moi de vous rapporter le vécu d’une enseignante à l’École du Louvre et conférencière des Musées nationaux :

« Le directeur du Département des sculptures, M. Jean-René Gaborit(4), lui a demandé d’accueillir une jeune femme japonaise – aveugle de naissance – dont le père industriel, après lui avoir constitué une collection de sculptures pour son éveil artistique, lui donnait carte blanche pour sélectionner des œuvres à reproduire par moulage dans les musées occidentaux, dans le but de créer un musée tactile pour non ou malvoyants. En fait, elle voyait et comprenait subjectivement par le toucher. Les sculptures sélectionnées pour la visite furent époussetées avec soin pour éviter d’incruster la poussière mais aussi pour une meilleure perception tactile. L’échange se faisait en anglais.

« Le département des sculptures était alors au rez-de-chaussée de l’Aile Jaujard et Pavillon de Flore (lieux permettant des angles de vues variés mais aussi des possibilités de dialoguer avec les œuvres originales). Cette jeune femme, au cours de la visite, exprima qu’elle ressentait mieux le geste du sculpteur dans les œuvres en taille directe du Moyen-Âge que dans les œuvres des XVIIème et XVIIIème siècles faites d’après un modèle. Sa sensibilité allait jusqu’à vivre diversement les œuvres patinées, blanchies ou lustrées. Elle pouvait ressentir la différence entre la main d’un maître et celle d’un praticien tailleur de pierre. Elle réagit en lisant des doigts les sculptures de Puget qui lui parurent fort expressives et même chargées de fougue. En arrivant au Pavillon de Flore où étaient présentés les Esclaves de Michel-Ange Buanorroti, en lumière du jour, la jeune japonaise ne savait pas ce qu’elle allait découvrir. En effet, il est conseillé de laisser voir au bout des doigts avant d’expliquer ; la découverte se faisant selon le principe de la maïeutique.

« Elle commença par l’Esclave rebelle et comprit qu’elle voyait un homme dans une position étrange. L’aventure de sa perception sur un escabeau lui permettait, à travers ses doigts, de concevoir par des parties, la réalité d’un tout et d’en goûter le sens. Après quelques minutes, elle s’arrêta et, bouleversée, dit : – « Je n’ai jamais ressenti quelque chose d’aussi fort dans ma vie. Je ressens une puissance, une énergie et un geste qui font parler cette sculpture angoissée. Je perçois que ce sculpteur est un génie. » A ses yeux des larmes perlaient. L’aspect du marbre dans sa diversité de finition – et de chromatisme divers en sa patine – proposait toute une gamme de sensations : une peau lisse, lustrée sur le saillant des os, rugueuse parfois ; des parties justes suggérées dans le bloc comme l’extrémité d’un volume. Elle eut alors connaissance d’un fait : elle voyait une œuvre de Michel-Ange pour la première fois. Elle était pourtant passée à l’Academia de Florence mais n’avait pas eu accès à cette part sacrée des Michel-Ange Buanorroti. »

Agrandissement : Illustration 6

État avant, N&B légèrement monté en chaud /froid = le fait savoureux d’une patine ‘humanisante’ ?

— Mais désormais, les Esclaves de Michel-Ange n’ont plus qu’un aspect amorphe et blanchi, reflétant la disparition des patines anciennes, alors que ces patines soulignaient picturalement l’énergie puissante et la vie de leurs formes sculpturales. Étincelle de vie acquise par le temps, ou posée originellement par le génie créatif !? Or voici que les chefs-d’œuvre sont maintenant sous projecteurs artificiels... Peut-être pour compenser par des effets factices toutes les pertes artistiques subtiles dues au dit ‘nettoyage minutieux’(!).Ces sculptures n’ont plus grand-chose à voir, nous semble-t-il, avec toutes les possibilités de sensations merveilleuses qu’elles offraient, perceptibles par les yeux, mais aussi – approche superbement aveugle – par l’intelligence de la main.

— Mais une similaire expérience est-elle encore possible à présent que nous sommes mis à distance par la conservation du Musée du Louvre ?

Aventure à suivre dans le prochain épisode : https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/280424/eclats-fourbes-au-musee-du-louvre-2-2-0

______

Notes :

1- Serge Bloch, sculpteur praticien /restaurateur ; pour en savoir plus :

https://bit.ly/etienne-trouvers-statuaire-louvre

2- Michel-Ange, Sixtine avant /après ; essai comparatif par E.T.

https://www.etienne-trouvers.com/uploads/Michel-Ange.pdf

3- Il était observable, au musée Rodin - Hôtel Biron, une attention du métier, de recherche de la diversité possible des patines (lien entre sculpture et peinture). Pour cette conscience esthétique importante, le maître avait voulu présenter telle ou telle sculpture, parfois la même ou avec légère variation plastique, dans certaines conditions spécifiques : intérieur, extérieur sous abri, ou sujet aux intempéries... Exemples très démonstratifs d'une considération de la patine comme jeu du temps en symbiose avec la nature.

4- J-R. Gaborit, Conservateur du patrimoine ; département des sculptures du musée Louvre, de 1980 à 2004 :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-René_Gaborit

5- Liens de référence à cette ‘restauration-esthétique’ de 2019 au musée du Louvre :

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/les-esclaves-de-michel-ange-retrouvent-leur-eclat

L’Appel de la Maison des Artiste (MdA) pour un moratoire immédiat :

https://www.lamaisondesartistes.fr/site/appel-aux-artistes-pour-un-moratoire-immediat/