Agrandissement : Illustration 1

- Escalator sous pyramide au musée du LOUVRE, entrée Denon -

3 icônes du Louvre en affichage gigantesque, hors échelle, pour indiquer la bonne direction au public. Dès avant LA présence réelle aux chefs-d’œuvre (originaux qui font courir le monde), Vinci, Apollon & Michel-Ange :

il se peut qu’un problème d’imprégnation soit déjà, ici, à l’ordre du jour...

__________

——

Suite de « ÉCLATS fourbes au Musée du LOUVRE » (le 24 mars 2024) :

https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/240324/eclats-fourbes-au-musee-du-louvre-1-2

Précédemment[1], nous avons évoqué la mise en œuvre des concepts de ‘métamorphose’ et de ‘restauration’, dont découle une politique systématique de réduction de la diversité esthétique, après d’autres pertes tragiques de patines dans le département grec et romain[2] (Victoire de Samothrace, Gladiateur Borghèse, etc.)[3]. Cette politique ‘révisionniste’ dans le domaine de la transmission artistique, qui s’apparente à une mode hygiéniste, paraît malheureusement avoir été appliquée aux Michel-Ange du Louvre. D’où certaines faussetés et altérations pour la perception sensible présente et future de tout visiteur et regardeur.

Si l’on considère la part fondamentale du musée : « recueil de modèles originaux et de culture visuelle historique » Leonardo Cremonini [4], dans le précédent billet nous avons mis en évidence les choix esthétiques absurdes que certains conservateurs du patrimoine du musée du Louvre soutiennent comme pertinents pour « l’admiration du public » et, d’après le rapport du C2RMF en ligne, une « restauration [...] visant à améliorer l’état de présentation des statues ».[5] Il s’agirait juste, assure-t-on, d’une mise en valeur « de lisibilité en vue d’une présentation ».

— Bien-bien-affirmatif... (!?)

Mais comme nous allons le démontrer encore, un travail de décapage est en cours, dans la galerie Michel-Ange, sur une patine artistique subtile, originelle, historique, d’un chef-d’œuvre de la Renaissance ; suite d’un travail de métamorphose (opéré en 2020-22) qui est irréversible et qui dénature le Patrimoine de l’humanité. Ce, jusqu’à l’aveuglement ?

Auparavant prodiges de la statuaire héroïque, marbres intangibles et comme chargés de vie, les Captifs, ces fondamentaux de la tradition artistique « sculptés vers 1513-1515 dans des blocs de marbre blanc de Carrare », ont pris l’apparence de plâtres réalisés il y a huit jours ! Cette métamorphose incarne le triomphe du goût actuel pour un patrimoine aseptisé.

Poursuivons l’analyse du discours officiel présenté à l’appui de ces restaurations.

Nous traiterons encore des Michel-Ange du Louvre, mais aussi du Portail orné des figures d’Hercule et Persée, haut-relief servant de fond, en contraste aux Esclaves rebelle et mourant (Les Captifs) et dont, maintenant, la patine paraît nettement contestée par des fenêtres de nettoyage.

__________

——

1- Les hautes œuvres de l’esprit des XVe et XVIe siècles ne méritent-elles pas mieux qu’appropriation et vanité ?

« Je sais que nous sommes dans une époque de raccourcis où des sujets importants et même compliqués se réduisent à un seul mot, au demi-mot, à la petite phrase où les tendances se cristallisent en mots d’ordre. [...] Je suis avec consternation depuis quelques années la mutation à pas de charge du mot ‘musée’ [...] Mais si on aime les œuvres d’art, si on songe par quels miracles elles ont survécu depuis la main de l’artiste jusqu’à nous, par quelles vicissitudes, guerres, vols et trocs échappées [...] désigner le mot musée comme un paradis ne serait pas trop fort. » [6] Raymond Mason, 1973

« L’art, c’est la contemplation. C’est le plaisir de l’esprit qui pénètre la nature et devine l’esprit dont elle est elle-même animée. [...] L’art, c’est la plus sublime mission de l’Homme puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. [...] L’artiste donne un grand exemple. Il adore son métier : sa plus précieuse récompense est la joie de bien faire. Actuellement, hélas ! on persuade aux ouvriers pour leur malheur de haïr leur travail et de le saboter. Le monde sera heureux que quand tous les humains auront des âmes d’artiste, c’est-à-dire quand tous prendront plaisir à leur tâche. » Auguste Rodin, Entretiens avec P. Gsell [7]

Agrandissement : Illustration 2

- Galerie Michel-Ange - vision et visualisation par écran interposé -

En parcourant – et par le détail – les trois principales publications consécutives à ces dites « restaurations », comment ne pas constater qu’au centre de tout, inexorablement, c’est la ‘tabula rasa’ qui règne avec orgueil : affirmation d’une supériorité de la technoscience, sous couvert de la haute autorité d’un C2RMF, avec décisions expertes et collégiales justifiées par des diplômes et des fonctions spécifiques dans une Institution... Mais y a-t-il encore dans la doxa de la « conservation-restauration » – le genou en terre de ceux qui savent dessiner, mais réalisent qu’ils ne savent pas ou peu, devant de tels chefs-d’œuvre ? Et au centre, disons au ‘nombre d’or’ de la rédaction sur la « campagne d’analyses menées par... », il y a des prénoms et noms, qualités et fonctions, pour donner une impression de transparence et de sérieux institutionnel (avec le concours d’acronymes impressionnants et pour initiés). – L’arrière-pays du regard sensible n’est-il plus désormais peuplé que d’ingénieurs ?

— Voyons :

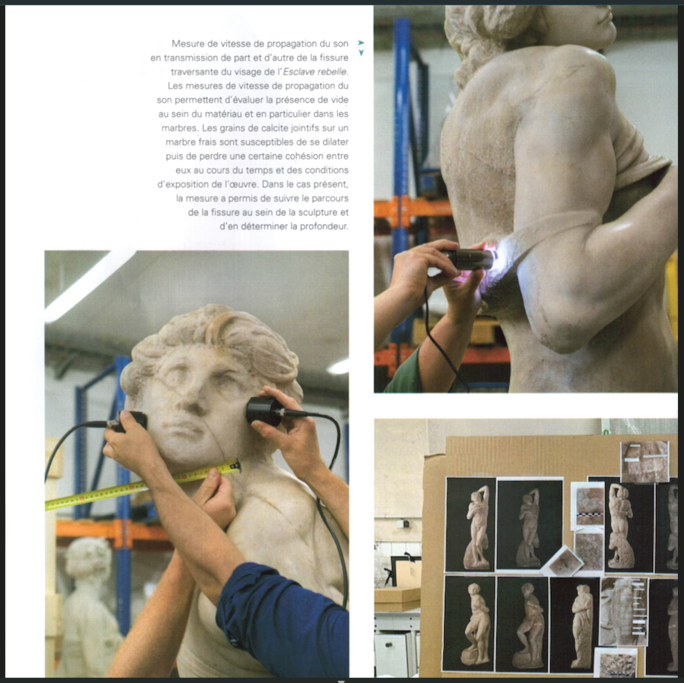

Agrandissement : Illustration 3

Grande Galerie - printemps 2022, démonstrations des bises techniques et des compétences secrètes !

— Avant l’exposition Le Corps et l’Âme (Louvre, 2020-2021), assurément, toutes ces compétences réunies avaient « permis de montrer le très bon état de conservation des 2 sculptures ; ce que nous savions intuitivement à travers la légende dorée de Michel-Ange et le regard admiratif des gens de métier, des érudits et des amateurs d’art.

— Certes, le souci de mesurer des fissures avant transport est légitime, mais la décision de les cicatriser..., elle, est discutable :

« Une fois le nettoyage terminé, la fissure de l’Esclave rebelle [qui] a été comblée par un mélange de poudre de marbre et de résine acrylique ; ce comblement a été réalisé de manière illusionniste, afin de ne pas perturber le regard du spectateur. Enfin, quelques retouches ponctuelles faites à l’aquarelle ont permis d’estomper certaines griffures ou taches du marbre »

— À bon droit, d’autres restaurateurs et praticiens pourraient s’interroger, expérience à l’appui, sur l’utilité foncière de cette restauration et sur le vieillissement décalé d’une telle réintégration plus ou moins réversible…

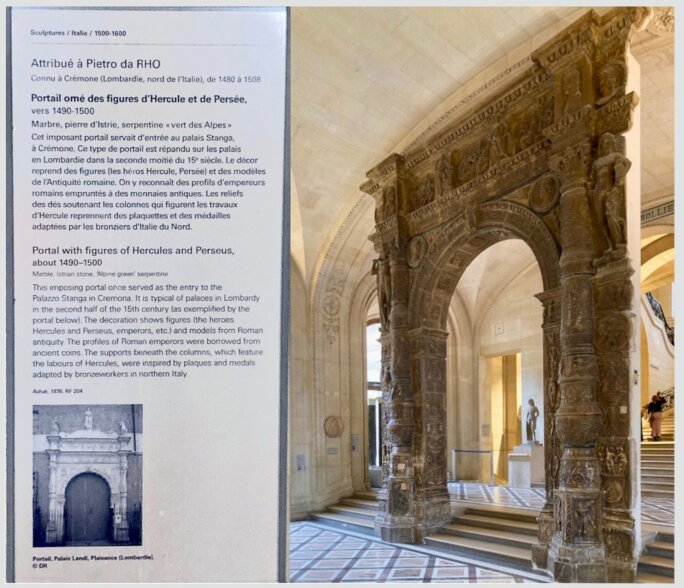

Agrandissement : Illustration 4

- L’Esclave rebelle - État avant, N&B - éd. Phédon 1940, légèrement monté en chaud /froid (à gauche) ;

après restauration (à droite) recadré pour la comparaison

— Dans l’apprentissage du dessin, lorsque l’on passait d’un moulage en plâtre à l’original, on prenait conscience d’une certitude étonnante : la fêlure dans le bloc de marbre – ligne évidente de construction pour le sculpteur en taille directe – devenait un élément moteur de la compréhension plastique. Car la ligne oblique qui, dans l’imaginaire, va aux profondeurs de l’être entravé, a sa réponse perpendiculaire, en contre-point, dans la ligne oblique de l’épaule qui souffre. Michel-Ange est l’inventeur de plans qui se contrarient alternativement, donnant une dimension renaissante au contrapposto antique (cf. le dessin de Degas, M’O[4]). Épaules et thorax sont sculptés pour exprimer l’idée d’une force titanesque en lutte contre les entraves. — Mais ‘après restauration’ que reste-t-il de ce jeu énergétique subtil d’ombres et de redressement vers la clarté quand tout est devenu d’un blanc trop luminescent, « éclatant » dans le souci matériel que c’est bien celui d’un ‘pur’ marbre de Carrare ?

— Et dans l’article sur le site du Louvre au 22 mars 2022, on fait croire aux bonnes intentions d’une conservation-restauration véritable, forcément inéluctable et nécessaire [9] :

« Du fait de leur exposition en extérieur pendant près de 250 ans, des altérations ont pu être observées, notamment un fort encrassement qui a assombri le marbre blanc de Carrare avec le temps et une longue fissure qui traverse le visage et l’épaule de L’Esclave rebelle. Des altérations ne permettant plus d’apprécier pleinement les valeurs esthétiques ou artistiques des deux chefs-d’œuvre.

— Étonnant comme à chaque justification, on tient fort, à coup de petites allusions, à accréditer l’idée très matérialiste du Temps nuisible et démolisseur… Autre exemple, dans Grande Galerie (printemps 2022) : « l’épiderme présumé d’un marbre ayant séjourné 250 ans à l’extérieur, [qui] devrait présenter des stigmates d’une exposition prolongée aux intempéries.

— Et dans le rapport d’activité du C2RMF (publié le 04/05/2022) : « Les sculptures ont donc été exposés aux intempéries pendant près de 250 ans, ce qui a entraîné la dégradation du marbre. Lors du constat d’état réalisé en 2020, les restauratrices de la filière sculpture ont noté que leur surface était particulièrement sale (fig. 2). De leur long séjour en extérieur, les statues ont gardé la trace de nombreuses colonisations biologiques, visibles principalement au revers...

Agrandissement : Illustration 5

— Cette prise de vue est-elle plus que l’illustration d’un parti-pris ? Une formule publicitaire pour mettre en lumière la magie d’un décapant ? Un visuel de pharmacie pour illustrer une maladie de peau ? Sûrement pas, c’est l’encrassement du « pied dextre » d’un rebelle...

—Mais si l’on avait voulu informer le regardeur du bien-fondé d’une interrogation scientifique en cours de nettoyage, l’essai entre après et avant n’aurait-il pas été au milieu du cliché, donc avec une partie du pied non décapée ? D’autant plus que la couleur d’encrassement brun-gris-rosé n’est pas attestée avec une mire de couleurs.

— Dans Grande Galerie - Le Journal du Louvre (p.78), on s’adresse à un public informé par l’histoire de l’art et aux visiteurs d’expositions en termes complexes, mais nullement assurés, car on va même encore plus loin... comme dans toutes hypothèses subjectives (avec un ton docte !) ; formule inductive pour valoriser la considération normative portée à ces œuvres :

« Par comparaison, les deux copies en marbre, qui ornent l’entrée du musée Condé de Chantilly depuis le XIXe siècle, sont ravinées et atteintes par des micro-organismes. Les parties saillantes ont subi une forte érosion. Les Esclaves ont probablement présenté des altérations de surface au moins équivalentes. De plus, les traces de coulure sont visibles sur les jambes de l’Esclave mourant et le marbre possède une forte matité et une blancheur accentuée. Sur le dos de l’Esclave rebelle, la surface du marbre est émoussée et luisante. Ces symptômes sont caractéristiques d’un nettoyage corrosif à l’acide, traitement autrefois couramment employé sur les marbres afin d’éradiquer le recouvrement lichéneux, pour pratiquer l’ablation des concrétions et des encroutements noirs ou encore pour tenter d’effacer des taches irréversibles.

— Discours plus ou moins obscur et compliqué ; puis c’est le verdict déontologique du plus jamais ça (incroyable). Et déduction :

« Ces symptômes sont caractéristiques d’un nettoyage corrosif à l’acide, traitement autrefois couramment employé sur les marbres afin d’éradiquer...

— Or en écho à cette assertion (d’un autre temps ?), confer l’article de Serge Bloch dans Nuances n°7 Juin 1995, à nouveau pour mémoire.[3] Aucune démonstration esthétique de crimes caractérisés en conservation n’aura suffi à les arrêter... !

— Là, pour le moins, c’est du ‘autrefois’. On peut être ébranlé par la barbarie supposée d’une attitude d’antan : l’exposition en plein air des Esclaves de Michel-Ange – sans mesures protectrices pour garantir leur pérennité...

— Mais est-ce vraiment comparable au musée Condé de Chantilly ? Les statues, sculptées pour le Duc d’Aumale, étaient des copies probablement destinées à l’ornementation du château. La question de l’entretien par une patine n’est pas posée... Dans la note n°3 au précédent billet, nous avons évoqué la formule de mise sous abri par Rodin de marbres de différentes qualités et patines. Mais c’est une évidence écologique que l’air était vraisemblablement moins acide et pollué que de nos jours, même dans le musée du Louvre !..

— Dans le narratif officiel, il est même question « d’une patine d’oxalates de calcium, donnant une tonalité brune aux marbres » [...] de gels chimiques au pH ajusté » (sans autre précision scientifique [9]) ; diagnostic donc, asséné, presqu’à la façon des médecins de Molière ! Et si l’on se réfère à l’effet (fig. 2) de l’illustration du pied où la prise de vue contraste, travestit, les rapports de teintes et la réalité d’une patine complexe, on s’interroge !

— « Patine d’oxalates de calcium... analysée jusqu’aux traces ADN ‘esthétiques’ ?

— L’interventionnisme actuel préserve-t-il seulement la possibilité présente et future d’analyses plus fines, celles-ci non destructrices ? Elles pourraient nous renseigner peut-être sur des traces complexes de la mémoire..?

— Mais surtout les rédacteurs des articles évoquent des soins protecteurs – de tradition antique – dont celui qui consiste à les cirer en interaction picturale, et « pour leur redonner de la brillance ». Recherchent-ils de ‘l’Eclat’ pour une autre brillance ?

— Or, si l’on se réfère à l’œuvre de Michel-Ange avant restauration (Chapelle Sixtine comprise), une superbe diversité de traitement et de vie y était visible : de la clarté vive à l’ultra-noir, etc. L’art de Michel-Ange c’est, assurément, non seulement matité et contrastes de brillances, mais aussi rugosité et polissages inégaux inclus dans le projet créatif. Et, vu le niveau d’exigence artisanale du fini d’autrefois, seul un maître hors norme était capable de savoir s’arrêter « dans l’infini non-fini d’une statuaire »... donc à des degrés divers d’objectivation !

— N’est-ce pas étrange qu’ici aussi, les interventionnistes en conservation-restauration refusent à Buonarroti le droit de se tromper (tout comme à la Sixtine), de se reprendre pour assombrir, voire de se corriger ‘à sec’ dans un second temps d’élaboration, en sombre et clair, ce, quel que soit la belle couleur originelle.

Par exemple, confer ce poème de Michel-Ange :

L’âme inquiète et troublée ne trouve en elle-même

D’autres raisons que quelques péchés graves

Mal connus...

— « Ce péché mal connu peut déboucher sur le douloureux mystère de la pensée visuelle de Michel-Ange », selon Toti Scialoja.[10]

— Quoiqu’il en soit, qui peut dire que l’élaboration des Esclaves soit un projet élémentaire, ne dépassant pas, artistiquement, la simplicité et le tourment sombre ?

— Alessandro Conti affirmait aussi que « l’une des erreurs de la restauration contemporaine est de nier que le noir de fumée puisse être considéré comme une matière colorante. Pourtant depuis la plus haute Antiquité, maintes recettes nous sont parvenues grâce aux écrits de : Pline, Cenino Cenini, Vitruve, etc. ».[11]

— La patine des Esclaves n’incluait-elle pas, aussi, des traces de jus sombres dans les creux des reliefs des sculptures ?

— En l’occurrence, dans les creux et spécificités de volumes en ronde-bosse (dans toute l’échelle des gris) : la patine s’incarne en ombres diverses et légères qui affermissent les vastes résonances d’une clarté réfléchie.

– « La signification spirituelle ? [...] La volonté d’agir sans espoir de succès ; le martyre de la créature que tourmente des aspirations irréalisables », témoigne Auguste Rodin.

Agrandissement : Illustration 6

– (à gauche) état avant, N&B éd. Phédon 1940, légèrement teinté : figure de trois-quarts face ; il est aussi observable que la dite « fissure traversant le visage » participe au jeu sublime des tensions entre liens d’entrave, muscles et chair ;

– (à droite) L’Esclave mourant en restauration (photo recadrée d’après Grande Galerie (p.79), détail ci-dessous :

Agrandissement : Illustration 7

- détail de L’Esclave mourant sous l'éclairage d'une technoscience ?

— En illustration, un état en cours de nettoyage où le regardeur attentif peut remarquer un ensemble de coulures verticales et d’essais de blanchiment : « Plusieurs applications de gels ont souvent été nécessaires afin d’atténuer le plus possible la coloration brune du marbre. [...] ». Ironie pathétique : appliquerait-on au C2RMF la méthode que l’on dénonce par ailleurs, la mise en œuvre d’un « nettoyage corrosif à l’acide » ? Car ici le principe d’une ‘approche minutieuse’ nous échappe. – Intervention sur une sculpture d’art plastique lui conférant un aspect mièvre de matière plastique !

— Même une comparaison d’états – peut être critiquable ? – de L’Esclave rebelle (avant nettoyage) et de L’Esclavemourant (après les premières destructions en cours sur une patine ancienne et résistante), démontre quelques désinvoltures frappantes. Car une sculpture monumentale, patrimoine sensible, fête subtile pour les yeux en sa patine, est aussi... faite d’évidences. Nous pouvons voir dans la confrontation ci-dessus que la lumière incidente décolore la forme ; que la lumière réfléchie sur une modulation sourde, avec patine, incarne l’élan de vie ; que le plein mystère de l’absolu réinitialise, alors que la blancheur ‘retrouvée’ d’un marbre de Carrare ne traduit qu’une optique fourbe et hygiéniste.

— Venons-en à la rengaine sous-jacente, mal interprétée, selon laquelle « l’éventualité d’un repolissage partiel des zones érodées est une hypothèse fort plausible ». Admettre cette hypothèse, est-ce pour autant agréer un élément négatif, un fait hors du processus créatif d’un Michel-Ange ? Comme évoqué plus haut, même les dessins les plus finis sur papier comportent toute une tessiture graphique : du tendre au dur, de l’estompé au plus affirmé qui donnent l’illusion du mat au brillant... L’auteur de l’article remarque aussi que « de multiples applications de cire ont été nécessaires pour les estomper. L’oxydation de la cire expliquerait aujourd’hui la teinte ambrée des marbres ».

– Pourquoi cette haine épidermique envers une ‘teinte ambrée’ attribuée sans preuves à une « oxydation de la cire » ?

— Qui dit que cette teinte ne soit pas, précisément, un choix esthétique initial ? Une illustration du savoir-faire des grands artistes de la Renaissance, souvent architectes, sculpteurs, décorateurs et peintres tout à la fois ; imprégnés des leçons de l’Antique, capables de créer du trompe-l’œil – des illusions de vie ! – par des jeux clairvoyants d’ombre et de lumière, d’énergie secrète, dotant leurs œuvres d’une incomparable richesse visuelle ?

__________

——

2- Le Portail des figures d’Hercule & Persée en danger de patine ?

— Depuis l’antiquité, par tradition et pratique du métier de sculpteur, la patine en sculpture sublime les matériaux, les embellit et les protège. Le goût de lier un ensemble architectural à des sculptures est même une sorte d’invariant muséographique, comme dans cette association des Esclaves rebelle et mourant (voir image d’appel du précédent article) avec un portail orné de la fin du XVe siècle qui leur sert de fond et leur confère une présence, une perspective et un sens.

Or la patine de ce portail paraît nettement contestée, maintenant, par des fenêtres de nettoyage !

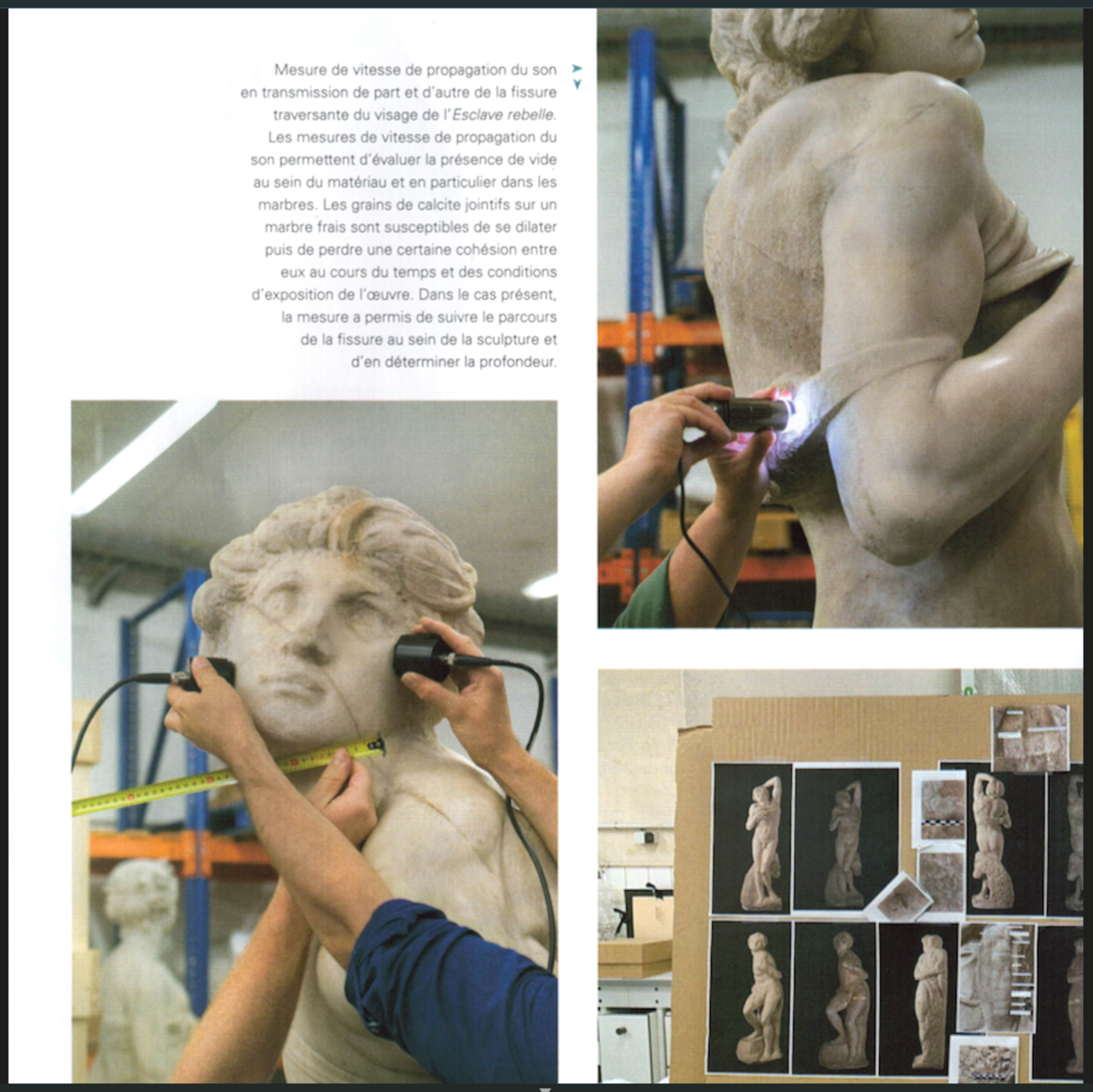

Agrandissement : Illustration 8

- Portail sculpté et deux détails de tableaux permettant d’établir l’hypothèse d’une patine originelle -

- (à gauche) état actuel de l’ensemble du Portail orné des figures d’Hercule et de Persée, vers 1490-1500, par Pietro da Rho, musée du Louvre ; sa patine foncée, très ancienne, est attestée par un autochrome de 1921 du musée départemental Albert Kahn[12]. De part et d’autre de cette arche se trouvaient, en lumière naturelle, les deux sculptures de Michel-Ange en interaction optique, tel un ‘contraste simultané’.

- (au centre après le trait noir) détail du Saint Sébastien du Pérugin, 1495, musée du Louvre [13] : colonne de gauche, supportant la retombée de l’arc en plein cintre. Parfait exemple, sur un élément d’ornementation Renaissance, d’une patine avérée, créant une mise en relief par le contraste du foncé et du clair.

- (à droite) détail de La Circoncision d’Andrea Mantegna, panneau de droite du Triptyque des Offices,1473, musée des Offices, Florence.[14] Observons que Mantegna est un maître indiscutable du trompe-l’œil : il sait rendre les marbres et les patines avec une justesse innovante. Peintre et sculpteur, il travaille avec différents mediums et parachève ses œuvres avec des glacis, parfois de la cire. Sa manière, marquée par son rapport à l’Antique, a influencé les artistes du nord de l’Italie, dont Pietro da Rho et, dans la génération suivante, Michel-Ange.

— Dans ces trois exemples d’œuvres du dernier quart du XVe siècle (antérieurs à la commande de Jules II à Michel-Ange Buonarroti), nous pouvons observer que les détails des deux tableaux témoignent d’un goût pour des marbres revêtus de différentes teintes, mises en harmonie, patinés, cirés, ne serait-ce que pour leur bonne conservation. Il est impossible que Michel-Ange n’ait pas connu ces procédés d’une grande richesse esthétique qui permettent de décliner toute une gamme de nuances, du rugueux au poli, de l’ambré au doré, du sourd au brillant.

Agrandissement : Illustration 9

Détail de colonnes en pierres foncées et du Portail orné patiné ; Galerie Michel-Ange

— Cette coloration des bas-reliefs fait ressortir le dessin des rinceaux et des figures, avec beaucoup plus d’acuité que si le marbre avait été laissé en blanc, et confère au décor la poétique des mystères et grotesques de l’antiquité romaine ! Pourquoi priver le regardeur de ce jeu subtil de gradations, tout en retenue, qui accueille et exalte la lumière naturelle dans ses nuances ? [15]

Agrandissement : Illustration 10

Essais de décapages !?? sur le Portail orné d’Hercule et Persée - mise en évidence - © montage E.T. 2024

— Le parti-pris que trahit cette fenêtre d’essai interroge sur le respect de la patine ancienne au musée du Louvre. Comme l’écrit Fabien Clairefond[16] « La pierre n’est pas un bloc de métal, mais un matériau composite fait de particules plus dures et d’autres moins. Enlever en profondeur la patine signifie alors endommager la surface qui se retrouve granuleuse. La lumière ne rendra plus jamais pareil, et l’éclairage dur ne fait que masquer le désastre. »

— Assurément la jeune japonaise non-voyante, si sensible à l’épiderme des sculptures, (évoquée dans le billet précédent) serait choquée par la différence entre les zones décapées dans les fenêtres d’essai, au toucher rugueux, poreux, et les zones encore patinées permettant la lecture et toute la compréhension des reliefs.

— En va-t-il autrement avec nos yeux exercés et ceux des conservateurs en charge des sculptures de la Renaissance italienne ? – Sur quelles références s’appuient-ils pour un retour à une prétendue blancheur originelle ?

— De ces quatre photos qui rendent compte diversement de l’aspect du portail de Pietro da Rho, dans la Galerie Michel-Ange au musée du Louvre, laquelle est la bonne, et donc digne de figurer comme témoignage esthétique sur le cartel scientifique ?

Agrandissement : Illustration 11

— Manque de chance, aucune !! Puisque le portail conservé au musée du Louvre a des colonnes engagées, centrales, et non complètement latérales comme sur le cartel de référence.

Agrandissement : Illustration 12

— La photo, de tonalité claire qui a été choisie pour l’illustration officielle du portail du Palais Lendi, est équivoque... et ne permet nullement de déduire une vérité objective, même comme référence d’époque, ni de convaincre de la nécessité de modifier la superbe patine conservée sur ce portail, autrefois placé à l’entrée d’un palais, à Crémone.

— Pourquoi donc une photo infidèle à l’aspect ancien et patiné de la sculpture monumentale de Pietro da Rho a-t-elle été choisie pour illustrer le cartel du Louvre ?

__________

——

3- Préjugé esthétique ou désinvolture ?

— Admettons avec tolérance que la norme et le goût puissent changer... et même que nous regardions des ‘arts ennemis’. Examinons alors, non loin des Captifs endommagés par leur « restauration », une autre sculpture où la patine ancienne est indiscutable et picturale ; elle construit la forme, le sens, l’émotion, et même la subtilité de la sidération esthétique, en amont de la vénération sensible et /ou religieuse.

Agrandissement : Illustration 13

- Christ en croix de Michel-Ange ? tilleul polychromé, vers 1500 -

— En vitrine, sans axe vertical /horizontal, présentation ‘ennemie’ à l’ensemble des valeurs suprêmes que ce Christ en croix recèle ? Pourtant, une patine demeure (après restauration délicate ?) en cohérence avec la question chrétienne de l’incarnation. Certes ce détail est plus clair que la vision que l’on en a dans la salle et dans l’article du journal Le Monde relatant des examens du C2RMF, suite à l’arrivée à titre gracieux (en 2013), au musée du Louvre, de cette étonnante sculpture. [17]

— Il y a peut-être une idée binaire et sommaire entre la statuaire qui dirait son matériau de sculpture par la blancheur (selon Winckelman 1717-1768) – goût en lien avec les biscuits de porcelaine blanche ? –, et le souci des artistes qui fondent l’apparence émotionnelle entre la monochromie et la polychromie avec tous les degrés nuancés de la patine sur divers matériaux.

— Même si l’on considère la spécificité du matériau travaillé (tilleul stuqué polychromé) ce Christ en croix illustre l’importance d’une patine, alliance manifeste entre sculpture et peinture pour fonder, en nuances, l’avènement du colorant : sang-brun-rouge. Cette petite sculpture de 44,7cm représente plus qu’un travail savant, anatomique – Michel-Ange Buonarroti ou pas ? Le jeu des attributions est prédominant aujourd’hui pour le monde de l’histoire de l’art, mais ce serait bien de permettre l’exercice du sens critique aux regardeurs... même devant cette vitrine pour un chef-d’œuvre émouvant !

— L’axe horizontal /vertical est essentiel au Christ en croix ; tous les gens de métier savent que les logiques de rectitude sur l’aplomb sont fondamentales pour guider les lumières. Or la position sur l’horizontale de ce petit chef-d’œuvre est fausse. – Désinvolture ? – Incompétence ? J’ai mesuré un devers de presque 3° qui peut empêcher de bien juger une sculpture et la répartition de ses volumes dans la lumière. Dans ma prise de vue ci-dessus, le montant de métal accentue l’absence même de l’axe vertical de la croix ; mais, pas davantage, les photos officielles proposées n’améliorent le fait d’une perception hors vitrine (sans reflets parasites), autre propriété d’une esthétique désinvolte laissée au visiteur du Louvre pour apprécier la polychromie patinée : un fait sculptural et chrétien.

Sur le cartel de cette sculpture, on peut lire que « l’œuvre appartient à un groupe de Christ en croix, diffusé autour de 1500 à Florence, après la chute des Médicis, pendant le gouvernement du prédicateur dominicain Savonarole (1494-1498) et dans les années qui suivent. Il s’agit d’une œuvre de grande qualité. [...]

Agrandissement : Illustration 14

- L’éclat de blancheur ? - sous projecteurs artificiels - en plein jour !

__________

——

4- Formule visant à améliorer l’état de présentation des statues ?

— Après avoir donné un aperçu des richesses esthétiques que recèlent les patines dans les œuvres des artistes de la Renaissance, revenons aux trois derniers paragraphes de la rhétorique des conservateurs-restaurateurs du musée :

« L’objectif principal étant de procéder au nettoyage des œuvres afin de retrouver une unité chromatique en surface, et ce, sur les deux marbres.

« L’intervention sur les marbres a eu lieu en plusieurs étapes, sous le contrôle d'un comité scientifique, permettant dans un premier temps le nettoyage et traitement en douceur des sculptures. Dans un second, le comblement de la fissure présente sur l’Esclave rebelle et en dernier l’atténuation de zones brunes ou sombres présentes sur les deux sculptures.

« Grâce à ce traitement, tout en conservant au marbre une teinte blonde, les deux œuvres ont retrouvé un éclat et une luminosité qu'ils avaient perdu. De plus, pour permettre au public d'apprécier pleinement ces chefs- d'œuvre, ceux-ci ont été placés à une moindre hauteur, plus proche du regard, sur un podium qui tout en permettant leur préservation, remet en valeur le caractère exceptionnel de ces sculptures. »

— La notion évoquée d’« unité chromatique en surface » dissimule en fait une entreprise réductrice d’uniformisation. – D’où tient-on qu’il faille matériellement et irrémédiablement homogénéiser par la ‘tabula rasa’ l’Art d’un autre temps et sa « teinte blonde » (maintenant escamotée !) ? – Pourquoi cet acharnement contre la diversité chromatique dont témoigne l’épiderme des sculptures ?

— Alors que ces deux œuvres n’ont pas la même dimension émotionnelle et spirituelle, l’Esclave rebelle et l’Esclave mourant sont décrits comme « deux marbres, presque blancs [qui, par choix créatif de Michel-Ange avaient] une teinte très légèrement différente. » Pourquoi vouloir corriger l’artiste si ce n’est par caprice de muséographe décorateur ?

— On affirme pourtant que c’est un « nettoyage prudent [...] effectué en respectant la colorimétrie préexistante des parties claires du marbre. » – Qu’en est-il, dès lors, des parties foncées, des demies-teintes et de l’harmonie ?

— « Un biais s’accumule avec la vie. Si vous êtes très fortement identifié à quelque chose, alors vous ne voyez pas les choses telles qu’elles sont. Tout est déformé dans votre mental ! » Sagesse orientale.

__________

——

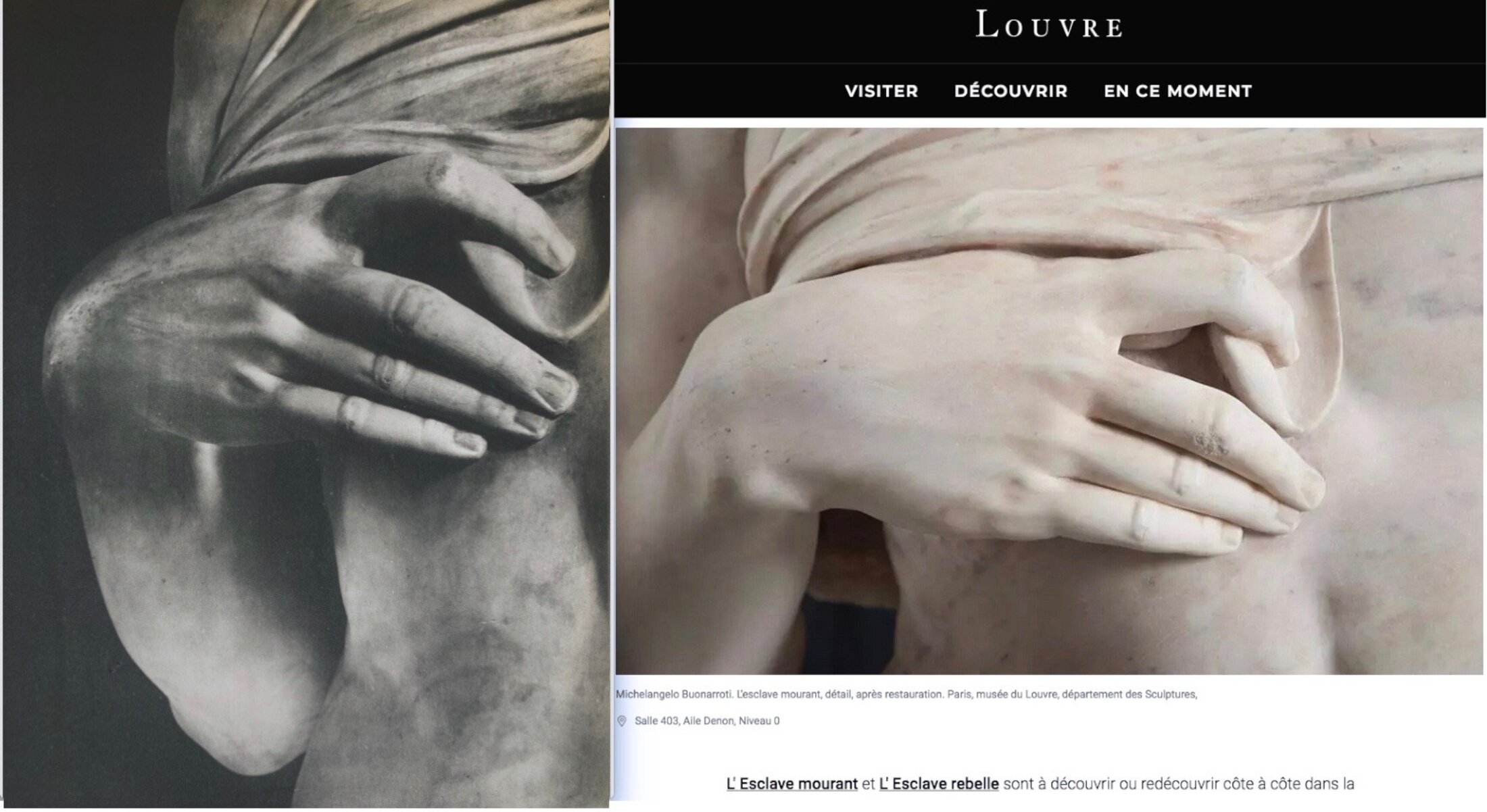

5- En guise de conclusion

— Les italiques et guillemets annonciateurs des textes et des communiqués du Musée du LOUVRE ‘analysés’, étant fermés, il est inutile de rajouter des mots aux maux. La cause est entendue ; elle devrait être instruite... (?!) Les illustrations sont suffisamment éloquentes pour susciter réflexion et interrogation.[18] – C’est à gémir !

Agrandissement : Illustration 15

- En Art où est l’assurance de la clarté ? – Dans la poussière qui ne perturbe pas les regards !?

— L’inesthétique de la situation : à présent, « Les Captifs » ont perdu la protection d’une patine légère et dorée. Cette alliance du savoir-faire de Michel-Ange et de l’accompagnement temporel a disparu[19]. L’épiderme du marbre s’imprègne déjà de poussières et d’éléments polluants qui sont un motif d’inquiétude quant à la simple conservation à long terme de ces sculptures.

__________

——

- auparavant, main issue des abîmes, éd. Phédon, 1940 ; - matérialité d’un éclat aseptisé, éponge rose comprise ! 2022

Agrandissement : Illustration 16

______

Notes :

1- Éclats 1 /2 paru le 24 mars 2024 https://blogs.mediapart.fr/etienne-trouvers/blog/240324/eclats-fourbes-au-musee-du-louvre-1-2

2- « La restauration des Esclaves les a métamorphosés : l'éclat retrouvée du marbre met en valeur leur puissance plastique. [...] L’intervention rend plus palpable le jeu des contrastes entre les surfaces laissées brutes ou grenues, non finies, et celles achevées, polies et brillantes, véritable signature de l’artiste. » – Mots d’ordre : La restauration d’une œuvre est la partie la plus visible des missions du C2RMF, l’aboutissement d’une chaîne opératoire rigoureuse dont chaque étape requiert la conjugaison d’expertises variées et complémentaires. Destinées à arrêter un processus de dégradation, et assurer leur conservation ou à redonner à l’œuvre ses qualités esthétiques et sa lisibilité en vue d’une présentation au public, les restaurations sont confiées à des restaurateurs en interne ou à des restaurateurs libéraux agréés. – Intervention le mieux adapté à la matérialité de l’œuvre, à son intérêt artistique et scientifique ; conformément aux principes déontologiques de la restauration. – Éléments de langage bien rodés, points d’appui d’une stratégie destinée à justifier, pas à pas, n’importe quelle intervention :

https://c2rmf.fr/sites/c2rmf/files/documents/C2RMF_RA_2022_BAT_WEB2.pdf

3- article de Serge Bloch, sculpteur praticien /restaurateur ; pour en savoir plus : https://bit.ly/etienne-trouvers-statuaire-louvre

4- Leonardo Cremonini dont une exposition se déroule actuellement au palais de l’Institut de France, pavillon comtesse de Caen : Dans l’atelier de Leonardo Cremonini, jusqu’au 29 mai

5- https://c2rmf.fr/actualite/letude-et-la-restauration-des-esclaves-de-michel-ange et, Grande Galerie - Le Journal du Louvre, printemps 2022

6- Etienne Trouvers & Laurence Tardy, Préface à Approche visuelle de la Peinture, DMF, Ministère de la Culture et de la Communication, 1990

7- Rodin L’ART – Entretiens réunis par Paul Gsell, Grasset 1951

8- Degas a dessiné l’Esclave rebelle et l’Esclave mourant pour leur compréhension linéaire en vis-à-vis ; mais aussi au verso de la même feuille l’Esclave mourant. Ces trois dessins sont comme produits avec le regard d’Ingres : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/recherche?search=&domain_kind_checkboxes%5B276577%5D=276577&sort_by=search_api_relevance&items_per_page=15&search_type=advanced_search&display_type=grid&union_artist_names=&artist_nationality=&union_artwork_titles=&artwork_materials=&artwork_start_date=&artwork_conservation_name=&artwork_inventory_number=RF+43173&artwork_history_title=&artwork_acq_date=&artwork_expositions=&artwork_icono_subject=&artwork_icono_place=&artwork_icono_figure=&artwork_icono_artwork=

9- A ce niveau, on fait comme si... on est chimiste ou exclu de la compréhension de... https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxalate_de_calcium

10- Toti Scialoja, Angoisse pour la Sixtine, texte du 3 juin 1986, in Alessandro Conti, Michel-Ange et la peinture à fresque éd. Maison Usher, 1987

11- Dans le nettoyage de la Chapelle Sixtine, la destruction de l’atramentum léger bien fondé par Michel-Ange pose un problème factuel : « Le noir de fumée est une substance d’un beau noir qu’on recueille de plusieurs façons, de la mèche d’une lampe, d’une chandelle, d’une bougie ; mais celle de poix est la meilleure : c’est une suie de résine qui se fait en mettant tous les petits morceaux de rebut de toute espèce de poix, dans de grands pots ou marmites de fer qu’on place dans des chambres bien fermées de toutes parts, et tendues de toiles ou peaux de moutons : on met le feu à la poix, et pendant qu’elle brûle, la fumée se condense en une suie noire qui s’attache aux toiles ; on ramasse cette suie et on la garde en poudre dans des barils ou en masse. Le noir de fumée s’incorpore parfaitement avec l’huile mais ne se mêle point avec l’eau pour la détrempe ; quand on veut l’employer on le détrempe avec du vinaigre ou de la colle figée ; il rougit communément et n’est pas bon dans les couleurs : on s’en sert pour les fers, les balcons, les jeux de paume et à faire... les bandeaux noirs qui accompagnent les titres d’Église ». Dans le procédé de l’encre de Chine c’est l’adjonction d’un colloïdal qui le rend véhiculable à l’eau. in Alessandro Conti, Michel-Ange et la peinture à fresque, illustration p.39, éd. Maison Usher, 1987. – Démonstration visuelle, Michel-Ange, Sixtine avant /après ; essai comparatif : https://www.etienne-trouvers.com/uploads/Michel-Ange.pdf

12- Musée départemental Albert Kahn : https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ et Grande Galerie - Le Journal du Louvre, hiver 2020-21, n°53, p.78

13- Saint Sébastien, le Pérugin, https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010064933

14- La Circoncision d’Andrea Mantegna, 1473, Le triptyque des Offices panneau de droite, Les Offices, Florence

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triptyque_des_Offices

15- Il faut bien percevoir que leur papier de chiffon comme les parchemins ne sont pas d’un blanc éclatant. Le goût ancien va même jusqu’à teinter les papiers à dessin pour nuancer le clair-obscur et l’illusion visuelle en demies-teintes. L’éclat livide d’un marbre est loin d’être pertinent à la Renaissance. Le panneau du Triptyque des Offices de Mantegna aux blancs complexes ou blonds pourrait en être une illustration.

16- Fabien Clairefond, 22 mars 2024 (commentaire à l’Appel de la MdA pour un moratoire immédiat) :

https://www.lamaisondesartistes.fr/site/appel-aux-artistes-pour-un-moratoire-immediat/

17- Christ en croix Michel-Ange ? vers 1500, https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010094112

18- Pourquoi ne pas avoir corrigé aussi la fissure oblique à la base du bloc de marbre, alors qu’au niveau du visage et de l’épaule la fissure est ‘réintégrée’, cicatrisée ? Cette différence esthétique n’est nulle part explicitée.

19- Dans la mesure où une œuvre immense, celle d’Auguste Rodin, a été nourrie par la contemplation, la compréhension et l’étude des Esclaves de Michel-Ange dans leur état ancien, revêtus d’une patine dont, à ma connaissance, Rodin ne s’est jamais plaint, de quelle autorité supérieure se réclame-t-on aujourd’hui pour transformer fondamentalement une réalité sensible qui a fait la preuve de sa fécondité ?