Je me souviens très bien de ma première lecture d’American Psycho. J’étais jeune et surtout très attaché à une certaine idée de la littérature : celle des grandes fresques balzaciennes, des névroses proustiennes, des dialogues taillés à la hache de Faulkner ou de la précision chirurgicale du grand Hemingway.

Et puis un jour, ce livre m’est tombé dessus. Ou plutôt, il m’a traversé. Jamais je n’avais lu quelque chose d’aussi cru, d’aussi dérangeant — et en même temps, d’aussi froidement beau. Le roman de Bret Easton Ellis ne se contente pas de choquer ; il fascine. Il fascine par cette écriture clinique, millimétrée, qui détaille aussi bien les meurtres que les costards Valentino, les massacres à la perceuse que les réservations au Dorsia. C’était la première fois que je lisais un roman où les marques étaient citées comme des personnages à part entière. Armani, Rolex, Perrier, Ralph Lauren, Rolex, Ralph Lauren, Ralph Lauren... C’est répétitif, obsessionnel, presque incantatoire.

Et la drogue… Jamais évoquée comme un écueil moral, une chute, un enfer à fuir. Non. Simplement présente, banale, fluide dans ce monde où tout est consommation, y compris les êtres humains. C’est cette absence totale de jugement qui m’a frappé. Ellis n’écrit pas pour dénoncer, il écrit pour exposer. Et ce qu’il expose, c’est une société ultra-libérale vidée de toute spiritualité, de toute humanité — avec au centre, un homme trop lisse pour être honnête : Patrick Bateman.

Le pitch est simple en apparence : un golden boy new-yorkais, 27 ans, travaille à Wall Street, fréquente les meilleurs restaurants, collectionne les costumes hors de prix… et tue. De manière méthodique, sadique, souvent insoutenable. Mais ce n’est pas tant l’intrigue qui importe que le vide sidéral autour duquel elle s’articule. Patrick Bateman n’est pas un monstre à la Dexter, il est un produit du système, un masque sans visage.

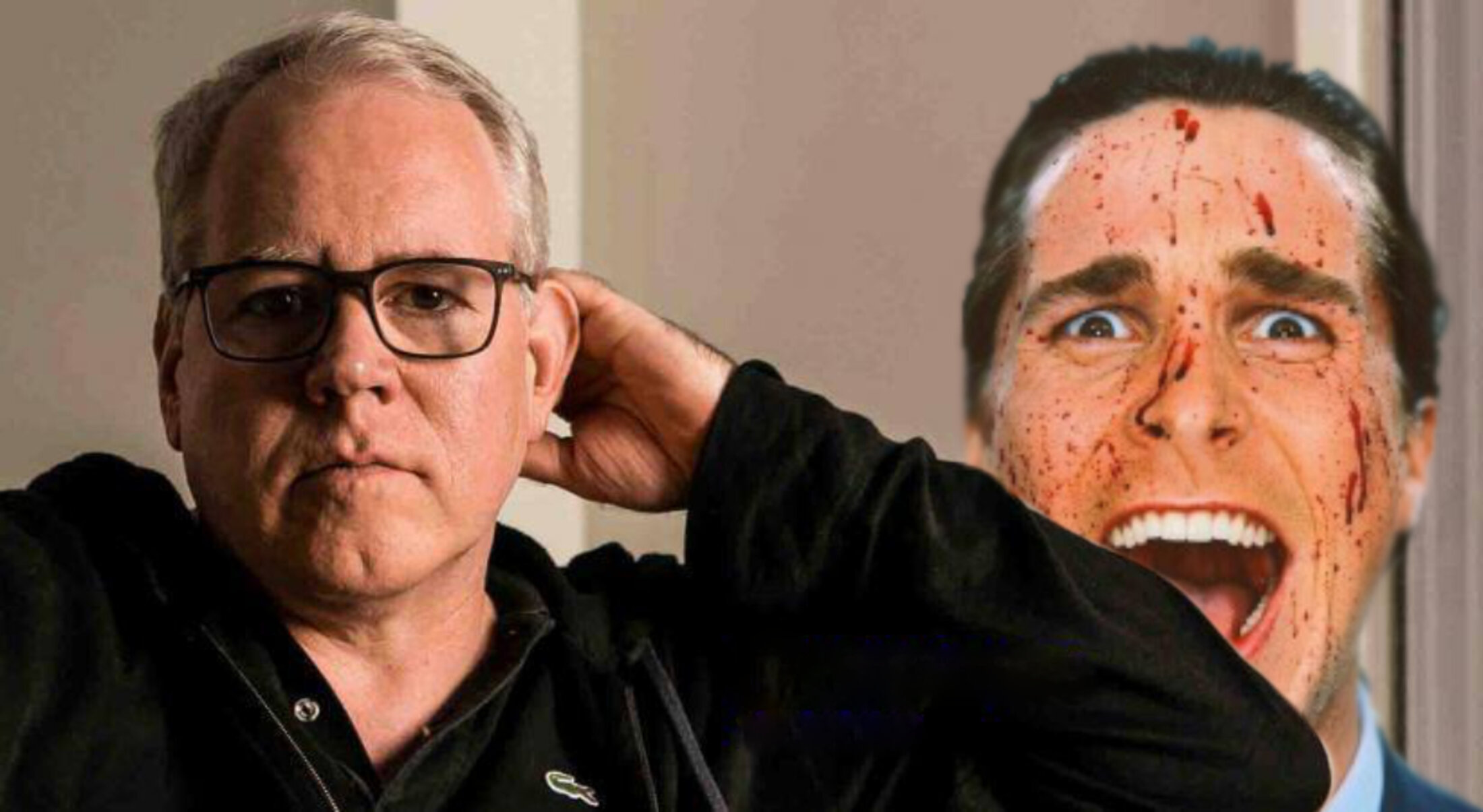

L’adaptation cinématographique (2000) signée Mary Harron, avec un Christian Bale glaçant dans le rôle de Bateman, a su capter cette ambivalence. Le film a figé le personnage dans la culture pop, mais sans trahir l’esprit du roman. La performance de Bale, oscillant entre caricature et menace, reflète bien cette violence contenue, presque esthétisée, qui fait de American Psycho un objet à part.

Relire ce roman datant de 1991 aujourd’hui, c’est prendre la même gifle qu’à la première lecture. Peut-être plus violente encore, tant le monde décrit par Ellis semble avoir, depuis, gagné du terrain.

American Psycho n’est pas un roman de son époque, c’est un roman qui a anticipé la nôtre. Et pour moi, qui n’avais jamais rien lu de tel, ce livre a été une révélation. Celle qu’en littérature, tout est possible. Même le pire.

© 2025 Fabrice Balester

Agrandissement : Illustration 1