Elle n’a que 13 ans lorsque s’effondre le pays où elle est née, l’Union soviétique. Nana Ekvitimishvili vivra ainsi à Tbilissi, en Géorgie, une adolescence marquée par la circulation et l’usage des armes à feu. Cela a nourri son premier long-métrage, « Eka et Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne ».

C’est aussi l’expérience de son personnage, Lela, dans son premier roman traduit en français, « Le verger de poires ». Nous avons évoqué avec elle cet espace-temps surréel. Nana Ekvitimishvili écrit actuellement sur son deuxième roman et travaille à plusieurs longs-métrages, ancrés en Géorgie et en Allemagne.

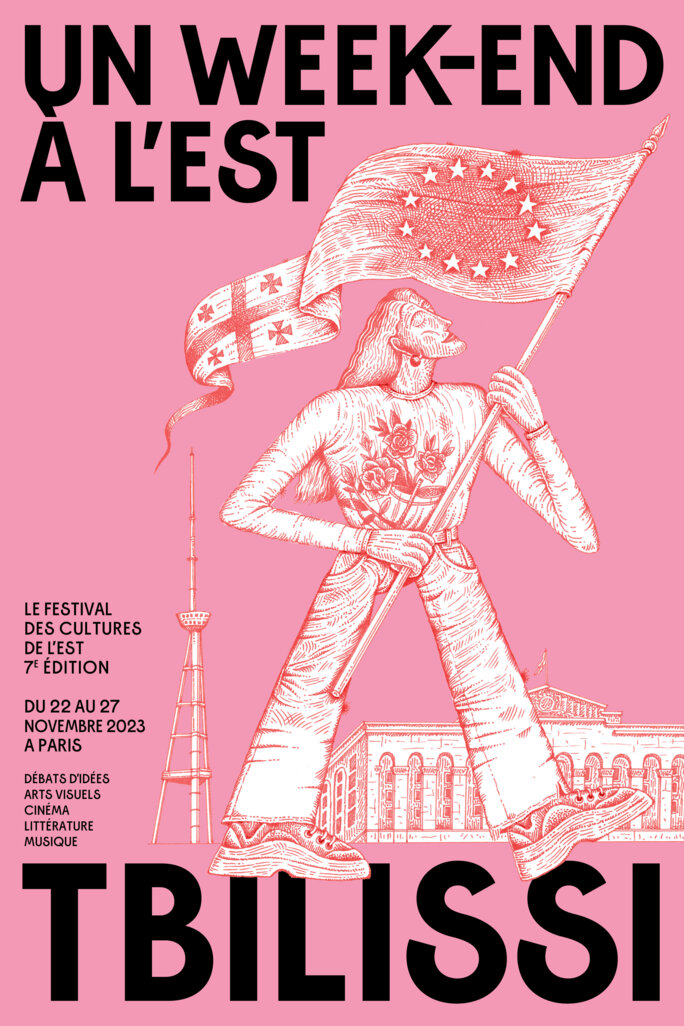

Agrandissement : Illustration 1

Où vivez-vous ?

En ce moment, j’habite à Tbilissi, mais cela fait vingt ans que je partage ma vie entre Berlin et Tbilissi. Après mon diplôme à Babelsberg, j’ai passé pas mal de temps à Tbilissi où j’ai réalisé deux longs-métrages avec mon partenaire, Simon Gross. Depuis que j’ai des enfants, la question du pays et de la maison revêt une urgence différente. Cette année, notre fille a commencé l’école à Tbilissi. Les migrants restent toujours entre deux mondes, c’est leur malédiction.

Ils ne parlent pas la langue géorgienne ?

Nos enfants parlent le géorgien et l'allemand. Je parle toujours géorgien avec eux, mon mari l’allemand. L'essentiel est de ne pas mélanger les deux, chaque personne ne parle qu'une seule langue à la fois. Une méthode qui a bien fonctionné pour nous. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais un monde en soi qui active des possibilités, des sentiments différents en nous. Mon souhait, et celui de mon mari, est de ne pas les en priver. Notre langue est constitutive de notre histoire, notre psyché et notre mode de vie. Nous l’influençons et elle nous influence. Par exemple, la langue géorgienne a tendance à se déplier comme si elle n’était pas pressée, comme si n’était pas obligée d’être précise.

Est-ce qu’on peut dire, aussi, que la « normalité », si on peut l’appeler ainsi, n’était pas non plus une caractéristique de votre adolescence ?

Oui, on vivait au quotidien comme dans un rêve bizarre. La nourriture manquait, sans compter les coupures d’électricité. Après la guerre civile en Géorgie [la séparation de la province d’Abkasie et la guerre d'Ossétie du Sud de 1991-1992], beaucoup de gens possédaient des armes qu’ils portaient toujours sur eux comme si de rien n’était. Il était fréquent de rencontrer des adolescents comme Lado (qui offre un pistolet à Natia dans notre film Eka et Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne). La violence, même si nous n’en étions pas tous témoins, était banalisée.

Cette banalisation, vous ne la questionniez pas ?

La violence était omniprésente, une menace permanente, mais nous nous battions pour survivre et n’avions pas le loisir d’y penser. Nous étions confrontés à cette réalité, notre survie était une question de chaque instant, du moins c'est ainsi que je me le rappelle. A l'adolescence, je me disais que c'était mon destin, ma vie, et que cela ne changerait jamais. Cela ne me rendait pas malheureuse, mais cela m’a éveillée. En prison, les détenus connaissent aussi des moments de joie. On peut y lire des livres, observer, ou même s’amuser ou se sentir libres. J'ai trouvé en moi la force de décrire un monde, d'écrire des histoires et de me sentir libre. J’étais entourée de chaos et de violence, mais personne n’avait d’emprise sur ce que je pensais et ressentais. Cela m'a rendu forte, et c'est dans ces circonstances qu'il faut apprendre à être seul et à trouver son équilibre intérieur.

Quand vous dites que la violence était omniprésente, vous ne faites pas seulement référence aux armes en circulation, j’imagine ?

Le sentiment de danger ne nous quittait jamais. Chaque nouvelle aube était source d’inquiétude : que risquait-on en marchant seul dans la rue, ou en croisant un inconnu susceptible de nous dépouiller ? Tout était incertain : que serait demain ? Qu’allions-nous manger ? Comment allions-nous nous chauffer, faire du feu ? L’incertitude peut également être à l'origine de grandes amitiés et d'interactions humaines profondes. Je me souviens que ma mère allumait le feu dans un vieux poêle en fer-blanc autour duquel nos voisins venaient se réchauffer. Ce furent les hivers les plus chaleureux de ma vie.

Rêviez-vous d’ailleurs ?

Non, je me suis toujours souciée de l'endroit où je me trouvais. Je m’y suis toujours investie. Je ne songeais pas au bonheur ni à partir. C’est venu plus tard. Une fois adulte, j’ai commencé à explorer l’idée, me demander où je voulais aller. Mais qui me nourrirait si je ne subvenais pas à mes besoins ? Il y avait encore de jeunes enfants dans notre fratrie, et ma mère, qui travaillait à l'institut, n’était pas assurée de recevoir son salaire pendant plusieurs mois, voire des années, après l’effondrement de l'Union soviétique.

Se demander où aller et répondre à des questions essentielles pour soi-même semblent habiter la quête d’indépendance de vos personnages principaux, des femmes exclusivement. Dans votre film Une famille heureuse, par exemple, la réaction au départ de Manana (ou Mana) est très vive.

Le cas de Mana n’est pas isolé. Dans ma famille, même si l’histoire de ma mère est différente, il y avait des disputes de ce genre, les hommes remettaient en cause ses moindres décisions et réglaient la question lors d’assemblées familiales. C’est comme si la mission des hommes sur terre était dictée dès leur naissance, par le simple fait qu’on leur ait assigné le sexe masculin. Je généralise, bien sûr, et c’est de moins en moins le cas, mais on le perçoit encore. Des hommes souvent perdus, immatures, dépendants des femmes, ce qui donne lieu à des scènes comme dans mon film où on implore Mana de ne pas quitter le foyer familial, au mépris de sa volonté ou de sa dignité. En tant que femme, se libérer de cet ordre établi est très difficile et peut être vécu comme une agression.

Cela ouvre aussi la porte à des abus passés sous le silence, ou normalisés, comme les viols qui ont lieu dans Le verger de poires ?

La scène du livre est inspirée de la réalité. Enfant, une de mes amies à l’internat, l’établissement qui a inspiré « l'école des imbéciles » du roman, a été témoin de ces agressions et les a rapportées à la directrice. Laquelle lui a répondu, résignée : « On ne peut rien faire, ça fait partie de la vie. »

Est-ce que cette résignation présente à l’internat et aussi dans le voisinage de la rue de Kertch a fait d’elle, finalement, « une rue comme toutes les autres » à Tbilissi, contrairement à ce que vous écrivez au début de votre roman ?

Beaucoup de gens à Tbilissi se prennent pour le nombril du monde et s’autorisent à parler du monde sans même le connaître ou l’avoir vu. Pour eux, il est inconcevable qu’en banlieue, dans une rue telle que la rue Kertch, il puisse exister un tel foisonnement artistique, des personnes qui réussissent et se font une vie ailleurs. Et pourtant, c’est le cas. Alors je persiste : ce n’est pas une rue comme les autres !

Où se sent-on plus libre, finalement ?

Chacun peut avoir ce sentiment de liberté en soi, que les Géorgiens ont sans aucun doute, mais comment faire quand elle est bafouée au quotidien ? Or, le sentiment du droit à la liberté et cette conviction nourrissent le combat dans lequel, pourrait-on dire, la Géorgie s'est engagée depuis longtemps, et plus encore aujourd'hui.

Article de Olivier Pratte paru dans le journal du festival, La Gazette de l'Est

Retrouvez Nana Ekvitimishvili à la 7e édition du festival "Un Week-end à l’Est".

Agrandissement : Illustration 2

Projection de Eka & Natia, Chronique d’une jeunesse géorgienne, suivie d’une rencontre avec Nana Ekvtimishvili

Jeudi 23 novembre à 20h30, au Christine Cinéma club (4 rue Christine, Paris 6e)

Animation : Charles Tesson.

D'autres rencontres avec Nana Ekvtimishvili sont prévues durant le festival :

Agrandissement : Illustration 3