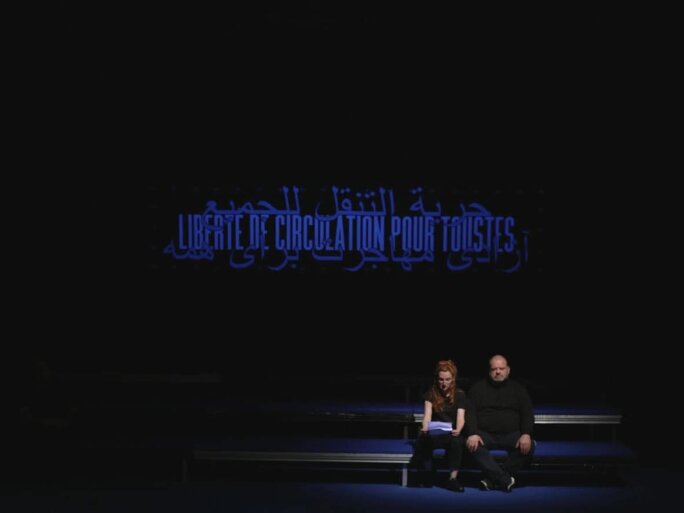

Dispak Dispach, dernière création de Patricia Allio, fait circuler sans entrave une parole ouverte (« dispak » en breton) et révoltée (« dispac’h » en breton), ou plutôt un ensemble de paroles et de silences qui s’opposent aux impasses des discours. Les discours c’est généralement ce qu’on oppose aux actes. Ce sont les conventions internationales, les programmes de campagne, les déclarations d’intentions, les promesses en l’air, les lois qu’on oublie. Les beaux discours, les officiels, ceux qu’on préfère dire plutôt que mettre en pratique. C’est au Tribunal Permanent des Peuples[1], dont la pièce reproduit une séance, que revient ici la charge de les mettre en accusation. De son souffle net et son débit tranchant, aussi inflexible qu’un principe juridique, Élise Marie égrène les violations systémiques des droits de l’humain, de la personne, de l’enfant et des travailleur·se·s en Europe par les États-Nations mêmes qui les ont mis en place et sont censés les garantir. Son contre-discours rappelle la loi à la loi : ici on défend les droits humains jusqu’à s’époumoner, un moindre mal quand tant d’autres rendent pour rien leur dernier souffle.

Agrandissement : Illustration 1

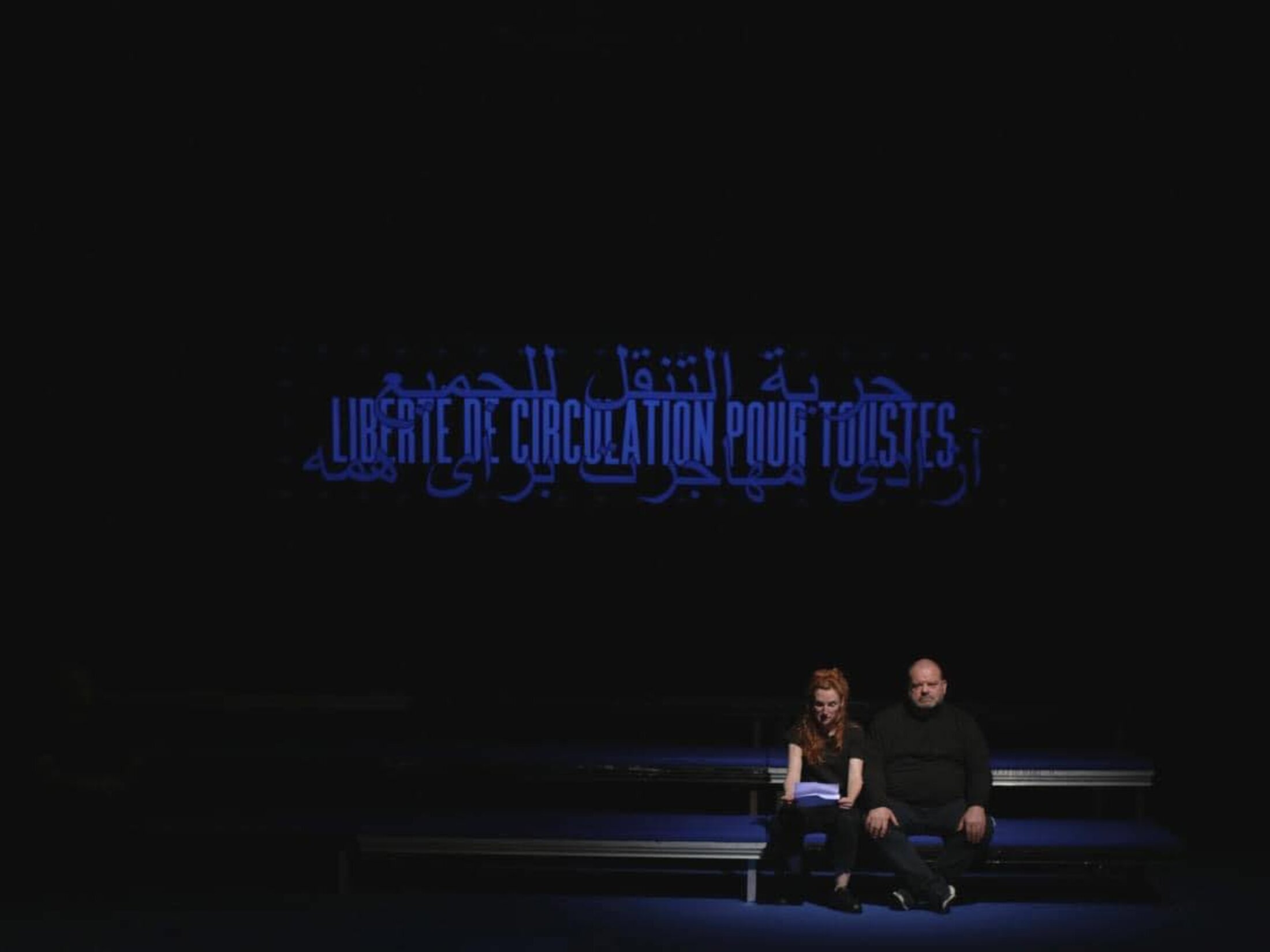

On n’est plus au théâtre ordinaire, ou alors dans un théâtre rappelé à son agentivité sociale et politique. Il n’est pas un lieu de divertissement, on n’y va plus vraiment pour la détente, ou alors pour appuyer sur celle d’une arme : on ne résiste pas sans poigne à la puissance de la nécropolitique. La scène est un asile ouvert où chacun peut dire son refus, son engagement, son humanité. On est sur un ring, au tribunal, en manif, au parlement, dans une réunion militante, en suspens au-dessus de la Méditerranée. En club aussi parfois. L’agora est un site de rencontre, au sens propre, qui lubrifie les mécanismes d’identification, une "communauté de regards" selon les mots de Patricia Allio dans laquelle nous nous voyons toustes et observons nos silences de plus d’une minute. Face à l’indifférence collective, à celle des navires marchands qui laissent crever les bateaux à la dérive, face à notre attentisme général et à la tentation de voir la misère comme un spectacle, Dispak Dispac’h nous remet littéralement à notre place. Celle de spectatrices et de spectateurs pressés d’agir, de comprendre, de ne pas ne pas ressentir. La pièce déconstruit juste assez le dispositif théâtral pour nous émanciper du show quotidien. On rejoint le centre, on circule, on s’assoie sur les bancs d’utopie, ceux de Francis Cape, pour commencer à y croire.

Agrandissement : Illustration 2

Puis viennent les témoins. Ce soir-là, iels sont quatre : une ancienne députée européenne, un boulanger gréviste de la faim, un journaliste afghan, un des fondateurs d’Utopia 56. Marie-Christine Vergiat fait parler les affects de la langue politique, celle qui fait et défait tout. Elle dit aussi des chiffres implacables : les personnes migrantes représentent aujourd’hui 0,6 % de la population européenne, les Européens sont 70 millions sur 700 à actuellement migrer, les Africains 37 pour un milliard. Qui pour encore dire que toute la misère du monde est à nos portes ? Mortaza Behboudi rappelle la condition d’exil à la possibilité du dialogue, être migrant·e c’est demander à être écouté·e, à répondre, à être interpelé·e pour être reconnu·e comme personne. On écoute Gaël Manzi qui sait plus que quiconque que toutes les existences précaires doivent être nos deuils, que c’est à ce prix seulement qu’on peut accorder de la valeur à la vie. On rencontre enfin Stéphane Ravacley, le boulanger gréviste de la faim, qui touche comme il magnétise, à peine à distance, mais déjà au plus profond de nous. Il est bouleversant.

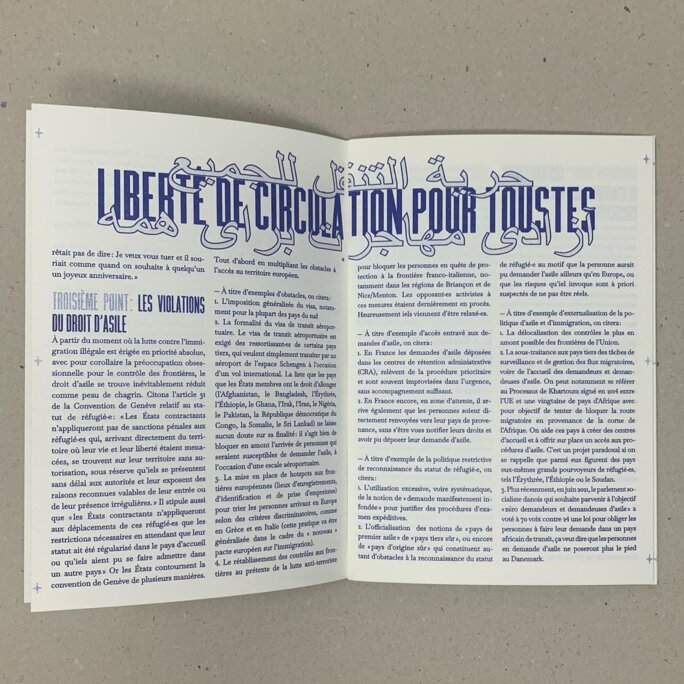

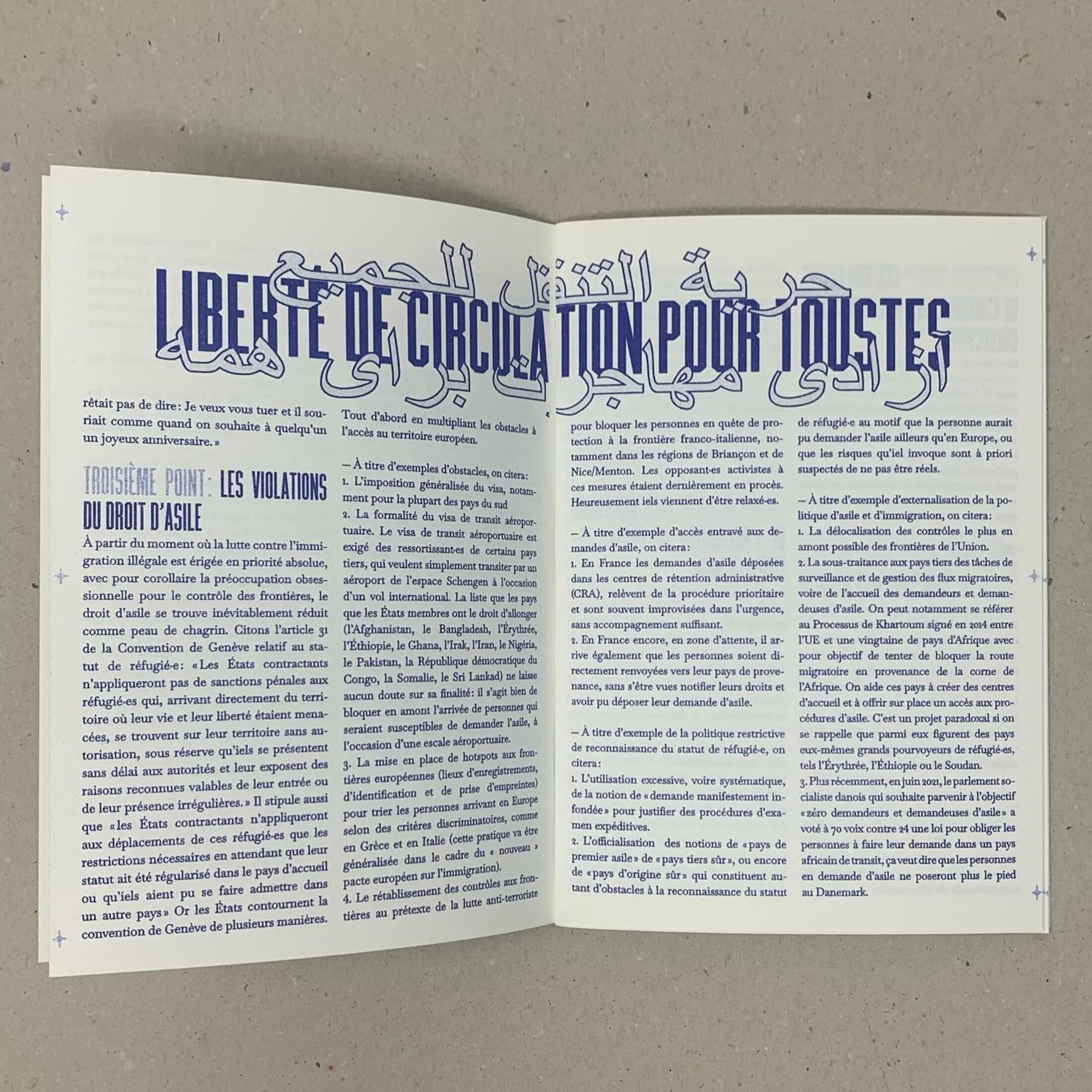

Agrandissement : Illustration 3

L’ensemble est un collectif. Toute les dimensions d’un art effrontément vivant sont convoquées : la danse expressionniste de Bernardo Montet, qui dialectise la puissance et la vulnérabilité des corps en crise, le graphisme insolent d’Hélène Alix Mourrier qui sublime les colères motrices de ces luttes, la musique de Léonie Pernet qui dit la fragilité du combat, la mélancolie et la violence qui l’animent, la lumière précise d’Emmanuelle Valette et la scénographie vive de Mathieu Lorry-Dupuy qui à deux organisent l’espace de ce jeu complexe entre réalité et fiction. Il y a enfin la (re)médiation de Patricia Allio qui, metteuse en scène, ne la quitte pourtant pas, intimement liée aux existences qui s’y expriment. Elle accompagne d’une voix posée, limpide et articulée les paroles mobiles qui questionnent avec urgence les formes du témoignage silencié : que fait-on concrètement du désir de parler de l’autre ? Quelles voix méritent d’être entendues et pourtant ne le sont pas ? Que dit-on enfin lorsqu’on ne trouve plus les mots ? Evitant le double écueil du misérabilisme et des raisonnements simplifiés, Dispak Dispac’h ouvre elle le dialogue, les esprits et l’espace d’une micro-révolution où célébrer les indisciplines. Nos défaites sont alors bien nos victoires, comme elle l’assure, consciente que la seule chose à ne pas perdre pour pouvoir s’insurger, ce sont encore nos voix.

Agrandissement : Illustration 4

[1] Le TPP est un tribunal d’opinion qui agit de manière indépendante des États et répond aux demandes des communautés et des peuples dont les droits ont été violés. Le but des audiences est de « restaurer l’autorité des peuples lorsque les États et les organisations internationales ont échoué à protéger les droits des peuples ». Le TPP fait suite au Tribunal Russel et s’appuie sur la Déclaration universelle des droits des peuples (Alger, 1976) et de tous les instruments du droit international. Il dénonce les actes portant atteintes aux droits des peuples. Le Tribunal se compose de personnes venues du monde entier, garantissant ainsi son indépendance. Les sentences prononcées sont remises à plusieurs instances telles que : le Parlement européen, la Cour Européenne des droits de l’Homme, les commissions de l’ONU, aux organisations internationales et régionales, aux organisations humanitaires, etc. (source: www.ldh-france.org/).