Agrandissement : Illustration 1

NOUVELLE GÉOGRAPHIE DU SOL, DU SOUS-SOL ET DU HORS-SOL ENTRE ÉTATS AFRICAINS VOLONTAIRES : Valeurs ajoutées sectorielles ou transversales et capacité de dissuasion et d’influence

PARTIE 2

SOMMAIRE

6- LUTTE DE LIBÉRATION FACILITÉE PAR DES PARTENARIATS SUD-SUD ET GAGNANT-GAGNANT

7- SE RÉAPPROPRIER LES RESSOURCES DU SOL, SOUS-SOL ET HORS-SOL, C’EST EXIGER QUE LE JUSTE PRIX SOIT PAYÉ

8- PASSER DU G20 AU G21 : L’AFRIQUE CONSIDÉRÉE COMME UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT AU SEIN DU G20

9- INTERDÉPENDANCE AFRICAINE ET ZLECAF : CAPACITÉ DE DISSUASION, GUERRES CINÉTIQUES ET NON-CINÉTIQUES ET CHANTAGE SÉCURITAIRE ET/OU MONÉTAIRE

10- S’ORGANISER SUR UNE BASE DU VOLONTARIAT POUR CRÉER D’ABORD UNE MONNAIE NON CONVERTIBLE AU SEIN D’UN ESPACE COMMUN

11- REPOSITIONNEMENT PANAFRICANISTE DU CONTINENT : ENTRE IDÉOLOGIES ET PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

6- LUTTE DE LIBÉRATION FACILITÉE PAR DES PARTENARIATS SUD-SUD ET GAGNANT-GAGNANT

Afin de cheminer vers la souveraineté africaine au cours des décennies à venir, les populations africaines doivent prendre conscience qu’il s’agit d’une lutte de libération. Pour ce faire, les populations conscientes doivent choisir et soutenir ceux qui doivent les diriger et les représenter dignement. Une partie des actes à poser suppose de rééquilibrer le rapport de force et de mettre fin à toutes les formes de domination occidentale, arabe ou asiatique directes ou par des mercenaires sous-traitants afin de préserver l’image de pays qui « aident » l’Afrique sans pourtant les faire sortir massivement de la pauvreté.

Plus de 30 pays africains figurent parmi les pays les plus pauvres de monde. Ils sont bientôt cinq (5) qui ont réussi à sortir de la liste des pays les moins avancés (PMA) uniquement grâce à leur gouvernance fondée sur la transparence à assurer une amélioration du développement humain basée sur un développement économique et social transformant localement les matières premières tout en améliorant les infrastructures. On peut citer :

- le Botswana en 1994 suite à une forte croissance économique et une gestion efficace de ses ressources naturelles ;

- le Cap-Vert en 2007 suite à des efforts significatifs en matière d’infrastructures et de développement humain ;

- la Guinée équatoriale en 2017 utilisant les recettes de l’exploitation pétrolière pour améliorer les infrastructures notamment dans le domaine social ;

- le Sao Tomé-et-Principe en 2024 avec une amélioration des indicateurs économiques et sociaux ; et en prévision

- le Sénégal, prévu en principe pour la fin de 2029 suite à une période de transition de cinq ans.

Tous ces pays ont bénéficié d’une croissance économique soutenue, d’investissements dans les infrastructures et surtout d’une rupture avec la corruption grâce à une gouvernance améliorée et une résolution pacifique des conflits internes au cours d’une période transitoire d’environ cinq ans et une focalisation sur des performances sectorielles en termes de transformation et créations d’emplois locaux.

En réalité, le positionnement de l’Afrique dans l’économie mondiale passe par la coopération Sud-Sud gagnant-gagnant notamment dans le développement des infrastructures de l’énergie, du transport, de la communication et des technologies de l’information, des corridors logistiques et de bien-être notamment avec les pays du dix (10) pays du BRICS Plus[13] et les pays faisant partis de l’Alliance des BRICS Plus. « Pris ensemble, les membres et partenaires du groupe représentent désormais plus de la moitié de la population mondiale et 40,4 % de la richesse produite dans le monde ».[14]

La coopération Sud-Sud de proximité porte aussi de beaux fruits. Il suffit de citer l’exemple dans les infrastructures énergétiques entre la Mauritanie et le Sénégal. Il s’agit du Projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un projet énergétique commun entre la Mauritanie et le Sénégal et inscrit dans leur stratégie de développement. L’entente cordiale entre les deux pays a permis une coopération réussie dans l’exploitation des ressources du sous-sol avec un partage équilibré des recettes. En résultante, les deux pays ont pu renforcer leur indépendance énergétique et de générer des revenus significatifs. Un bel exemple de partenariat gagnant-gagnant[15].

Aussi, pour naviguer entre les puissances mondiales tout en affirmant ses propres intérêts, l’Afrique collectivement ou individuellement, doit chercher à mettre en compétition tous les partenaires parties prenantes à l’opérationnalisation du projet commun, ce au cas par cas, secteurs par secteurs, projet par projet, basé sur une légitimité d’une majorité du Peuple africain. L’urgence sécuritaire doit aller de pair avec le développement des capacités productives et le développement inclusif et durable. C’est donc une approche basée sur l’Agilité sectorielle qui devrait permettre au continent de naviguer entre les grandes alliances mondiales agglomérées autour d’une part de l’OTAN et de l’autre, les BRICS plus.

Il n’est pas question pour l’Afrique de « défier » l’un ou l’autre de ces grands ensembles mais de s’assurer dans ses stratégies d’apporter une capacité de dissuasion à l’hégémonie américaine et par extension à l’Occident, l’hégémonie chinoise et plus largement des BRICS plus.

C’est donc bien la prise de conscience de se libérer d’un formatage intellectuel privilégiant l’exécution aux dépens de l’initiative et l’autonomie décisionnelle et d’une priorité donnée à l’opérationnalisation de stratégie/projets sectoriels inscrits dans une approche et un budget quinquennaux que l’Afrique pourra effectivement transformer son potentiel de croissance exceptionnel en un transfert de mieux-être pour les Peuples africains.

7- SE RÉAPPROPRIER LES RESSOURCES DU SOL, SOUS-SOL ET HORS-SOL, C’EST EXIGER QUE LE JUSTE PRIX SOIT PAYÉ

L’Afrique dans tout cela ne peut demeurer, ad aeternam, le bouc émissaire des politiques d’usurpation des richesses africaines et servir de variable d’ajustement pour des intérêts étrangers. Donc, comme les matières premières et les ressources minières et minérales stratégiques dont le monde a de plus en plus besoin se trouvent en Afrique, il n’est plus possible pour les dirigeants africains de continuer à adopter une approche passive et d’autosatisfaction que l’engouement croissant pour ce continent peut procurer.

A défaut, il s’agira d’une illusion d’optique, la fameuse erreur de parallaxe, qui prolifère grâce à l’incompétence ou pire, la personne compétente placée à un poste où il ne peut faire valoir sa compétence. L’approche des « 3 S » proposée par Cedric Achille Mbeng Mezu[16] pour que le bassin du Congo bénéficie des retombées de ses minerais stratégiques peut être étendue à toute l’Afrique : « sécurité des territoires, sécurité économique et sécurité des personnes ».

Or, l’accès privilégié, voire « unique » aux ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol africain, son exploitation, sa transformation et sa commercialisation attisent d’énormes convoitises de nombreux acteurs[17] tels que les Etats, les entreprises, les organisations non gouvernementales (ONG) financées de l’extérieur de l’Afrique, de nombreux intermédiaires et mercenaires, des terroristes, etc. Comme ces ressources se trouvent pour l’essentiel en Afrique cela fait que la question de l’appropriation des matières premières est au cœur de l’actualité géoéconomique et géopolitique. L’Afrique est donc bien au cœur des enjeux et défis du fait même des convoitises téléguidées pour l’essentiel de l’extérieur du continent.

Face à un néolibéralisme incapable de sortir l’Afrique de la pauvreté, ni d’offrir des solutions aux terrorismes importés en Afrique sauf les politique anti-migrations, le monde occidental doit reconnaître qu’il ne fait plus partie de la solution mais des problèmes géopolitiques et géoéconomiques africains. La dépendance de la tutelle directe ou indirecte des pays occidentaux ne résiste plus face à la poussée des jeunes et plus globalement des peuples africains à reconquérir leur souveraineté. Mais les méthodes d’approche relèvent encore de l’improvisation avec des engagements sans nuances avec d’autres nouvelles puissances antagonistes à l’Occident, mais tout aussi intéressées à s’accaparer les ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol africains. Le multilatéralisme sous l’égide américaine, remplacé par l’unilatéralisme américain ne résout aucun des problèmes posés à l’Afrique, au contraire.

Les intimidations fondées sur la loi du plus fort de Donald Trump[18] qui impose des tarifs douaniers unilatéralement au cours de son second mandat présidentiel et le fait même d’avoir traité les pays africains de « pays de Merde[19] » relèvent plus de l’ignorance que d’une volonté de trouver des solutions communes. Pourtant, le slogan de « America First » est le même pour tous les pays Occidentaux, et apparemment aussi pour les nouvelles puissances émergentes. Mais, la réponse apportée par les dirigeants africains demeure encore trop timide. Le « panafricanisme de repli » ou la « réappropriation des revenus extractifs » ne peuvent s’opérer sans une « souveraineté et une solidarité[20]» retrouvée. Il faut donc faire remarquer que c’est pourtant dans les « pays de merde » (selon Donald Trump) que les Etats-Unis comme de nombreux pays occidentaux et émergents se font la compétition pour accéder au sol, au sous-sol et le hors-sol des pays de « merde ». Il ne s’agit plus d’ignorance, mais bien d’une volonté de ne pas payer le prix juste permettant au Peuple africain de vivre décemment de ses richesses.

La géoéconomie, la géostratégie du sol, du sous-sol et du hors-sol africain se décide-t-il à partir d’une géographie et une cartographie établie par des étrangers à l’Afrique ? Assurément. Mais les dirigeants africains ne peuvent continuer d’organiser leur souveraineté à partir d’une telle conception géographique du monde. Pourtant, pour beaucoup de dirigeants africains, c’est ce qui se passe.

Or, la définition de celui qui :

- prend illégalement ou injustement ce qui ne lui appartient pas, est un usurpateur ;

- exploite les autres à son avantage est un prédateur ;

- monopolise ou s’empare de ressources ou de biens des autres est un accapareur ;

- prive l’autre de ses biens de manière injuste, est un spoliateur ; et enfin

- cherche à s’enrichir aux dépens des autres, est un rapace.

Or, du point de vue d’une analyse afrocentrique, il faut bien constater que ces cinq formes d’agression envers le Peuple africain se résument au mot composé suivant : un exploiteur géostratégique et un prédateur géoéconomique qui s’inscrit dans une forme asymétrique d’échanges « commerciaux ».

Ce mot composé s’applique autant à des individus, des entreprises, à des organisations non gouvernementales et surtout à des Etats. C’est avec ou contre ces Etats que :

- L’Afrique se retrouve au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, avec un besoin viscéral de repenser son approche du développement ;

- Les Etats mettent en place une zone de libre-échange africaine ; et

- Le Peuple africain se reconnaît dans les luttes panafricanistes de réappropriation de la souveraineté africaine, déclinée sous toutes ses formes.

Cette souveraineté suppose une volonté pour construire une souveraineté sécuritaire, monétaire et économique. Or, il n’y a pas de souveraineté monétaire et économique sans le paiement du juste prix des recettes tirées des ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol africain. Pourtant, cette souveraineté doit commencer dans la représentation effective des 55 Etats africains au sein du G20.

8- PASSER DU G20 AU G21 : L’AFRIQUE CONSIDÉRÉE COMME UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT AU SEIN DU G20

Au lieu d’organiser les étapes de sa « mutabilité » et de son « agilité », trop de décideurs africains, pour des raisons diverses et variées, se contentent de constater sans véritablement prendre d’initiatives collectives effectives. Les réunions s’enchaînent, se ressemblent et ne produisent pas de résultats efficaces dans beaucoup de cas. Or, dans un monde en compétition avec des acteurs agissant sans états d’âmes, le Peuple africain ne peut pas systématiquement toujours servir variable d’ajustement au gré des opportunités.

C’est ainsi que le Peuple africain, souvent contre son gré, ainsi que les dirigeants africains dès lors qu’ils ne travaillent pas collectivement, servent trop souvent :

- de réservoir de ressources flexibles et de main d’œuvre à coût faible y compris lors des migrations ; Il est possible de citer les accords commerciaux asymétriques où les pays africains exportent des matières premières à bas prix et importent des produits manufacturés à forte valeur ajoutée ;

- d’éléments modulables ou de paramètres de régulation notamment lorsque ladite « Aide »internationale au développement est liée et conditionnée ;

- de facteur de compensation permettant de limiter les marges de manœuvre décisionnelle des dirigeants Africains, et donc la souveraineté et l’autodétermination et des Peuples africains.

Dans les télescopages des zones d’influence géopolitique et géoéconomiques entre les puissances du Nord, mais entre celles du Nord global et celles du Sud global, les politiques économiques et diplomatiques sont ajustées en fonction des besoins stratégiques liés aux matières premières africaines.

Il ne faudrait pas que l’Afrique qui, collectivement, bénéficie d’un repositionnement stratégique sur le plan diplomatique avec la reconnaissance au sein du G20, oublie d’insister pour que le G20 soit renommé G21 pour véritablement « exister ».

Cette diplomatie du « laisser faire » finit par diluer la position africaine, au point qu’il faut se demander si l’appartenance au G20 sans un réajustement du nom en G21 n’est pas que de la « poudre aux yeux », où au lieu de prendre en considération les besoins de l’Afrique, il est question d’en parler en leur présence pour mieux les « contraindre » à exécuter les décisions prises par le G20 + l’Union africaine. Mais cette forme de la diplomatie relève du manque de respect des 55 Etats africains et donc d’une non-reconnaissance de leur souveraineté collective. Il ne faut pas attendre de se faire rouler dans la farine de manioc pour proactivement et collectivement corriger le tir.

En effet, un G20 avec la représentation africaine qui ne s’appelle pas un G21 signifie en diplomatie que l’Afrique est« tolérée » et « admise », mais demeure non-souveraine surtout elle compte pour du « beurre de karité » dans le processus décisionnel du G20.

Les 55 Etats de l’Union africaine doivent exiger la modification de la dénomination du G20 en G21 pour prendre en compte la voix africaine qui vaut 55 Etats. A défaut, l’erreur de parallaxe sera flagrante avec une Afrique invitée pour écouter à quelle sauce sans piment elle sera mangée.

Les défis transnationaux comme le terrorisme, les mercenariats ou les migrations ne doivent pas prendre le pas sur d’autres priorités du continent, telles que la souveraineté monétaire et économique, l’accès facilité à la technologie et à la délocalisation des industries non polluantes en Afrique, l’impact du changement climatique lié à des pollueurs non africains, la sécurité alimentaire liée à la consommation des surplus de production en dehors du territoire africain, le contrôle des données digitalisées et des conduits numériques, etc.

Rappelons tout de même que selon les Nations Unies, dès 2050, un humain sur quatre sera africain, et même un sur trois parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans.

9- INTERDÉPENDANCE AFRICAINE ET ZLECAF : CAPACITÉ DE DISSUASION, GUERRES CINÉTIQUES ET NON-CINÉTIQUES ET CHANTAGE SÉCURITAIRE ET/OU MONÉTAIRE

L’Afrique est bien au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Les défis, les enjeux, les opportunités et les perspectives sont multiples et variés. Sauf, qu’il faut mettre en exergue le fil conducteur. Peut-on résumer tout ceci autour du concept de rapport de force ? Certainement ! Il s’agit surtout pour les dirigeants africains de faire face collectivement à la difficulté de contrer la domination de forces, puissances et groupes de pression tant venant de l’extérieur que de l’intérieur avec leurs cohortes d’inégalités entretenues.

La solution passe par la mise en place d’instruments permettant la reconstitution d’une capacité d’influence et de nuisance. Autrement dit, une capacité de dissuasion au niveau national, régional et continental en Afrique qui permette de trouver des solutions opérationnelles pour les peuples africains en créant et distribuant, en toute souveraineté, des richesses localement en Afrique.

Une des propositions concrètes se résume au fait que les citoyens africains, et plus particulièrement leurs dirigeants, doivent se réapproprier et muter vers une géographie stratégique de valorisation de ses ressources par secteurs, filières et/ou valeurs ajoutées : C’est en cela que le continent, par étapes et par Etats regroupés par affinité géographique, sectorielle ou autre, peuvent prétendre réellement avancer vers une souveraineté monétaire, économique et politique.

Le développement dans le cadre de la ZLECAf doit se conjuguer d’abord au niveau de sous-ensembles sectoriels ou transversaux africains en s’assurant de ne pas intégrer dans le groupe ainsi constitué, des agents doubles, infiltrés ou travaillant au sabotage du processus de souveraineté. Le repositionnement panafricaniste ne peut se faire sur la base du concept de l’Union africaine, mais sur la base d’un concept plus opérationnel de l’interdépendance africaine[21].

La duplicité de certains pays du Golfe arabique et leur soutien simultané à des milices islamistes et à des régimes autoritaires se réalise par l’instrumentalisation d’une diplomatie douce, le fameux « soft power » dans le domaine religieux. Cette approche a contribué à l’effondrement de pays entiers, comme le Soudan. Ce double langage peut devenir un piège[22]. Il faudra veiller à ce que la diplomatie douce ne se transforme en une diplomatie du chantage sécuritaire à l’instar de ce qui s’est passé dans les pays suivants : Libye, Soudan, Yémen Somalie/Somaliland, République démocratique du Congo à l’Est. Tous ces pays ne se sont pas vraiment relevés suite à des décisions précipitées de rechercher des partenaires « garants de sécurité » alors que ces pays n’ont pas de capacité d’influence et se sont éloignés des principes démocratiques. Pourtant, ce sont ces régimes fragiles ou illégitimes qui sont identifiés par ce qu’il faut considérer comme des investisseurs sécuritaires, pour exercer un chantage sécuritaire ou monétaire. En réalité, l’Etat fournissant son « soutien financier et/ou sécuritaire » a comme objectif d’accéder de manière privilégiée aux ressources du sol, du sous-sol et du hors-sol, ce qui fragilise la construction de la souveraineté du pays africain. Il peut arriver que les pays africains deviennent le terrain de guerre et de règlements de comptes de grandes et moyennes puissances qui n’hésitent pas, parfois, à transformer le pays africain comme des avant-postes ou des bases arrière pour affaiblir un Etat-ennemi ou disposant de capacités militaires perçues comme potentiellement intrusives[23]. Cette stratégie géopolitique est qualifiée de chantage par procuration.

Il faut donc militer pour, non pas modifier l’objectif consensuel de l’unité des peuples africains autour des chefs d’Etat africains, mais d’opérationnaliser cet objectif fixé à 2063 par des approches quinquennales (tous les cinq ans) en commençant avec des cas pratiques. Le cas pratique et opérationnel proposé doit se faire sur la base du volontariat et d’un engagement de non-trahison du principe de l’interdépendance africaine au sein d’une stratégie/projet sectoriel ou transversal : la stratégie avec un projet sectoriel proposé sera le choix de la matière première « or » et sa transformation physique locale ainsi que sa transformation numérique locale avec la création d’une monnaie non convertible (monnaie de compte, de paiement et de réserves) au sein de la nouvelle géographie du sol, du sous-sol et du hors-sol entre Etats et Peuples africains amis.

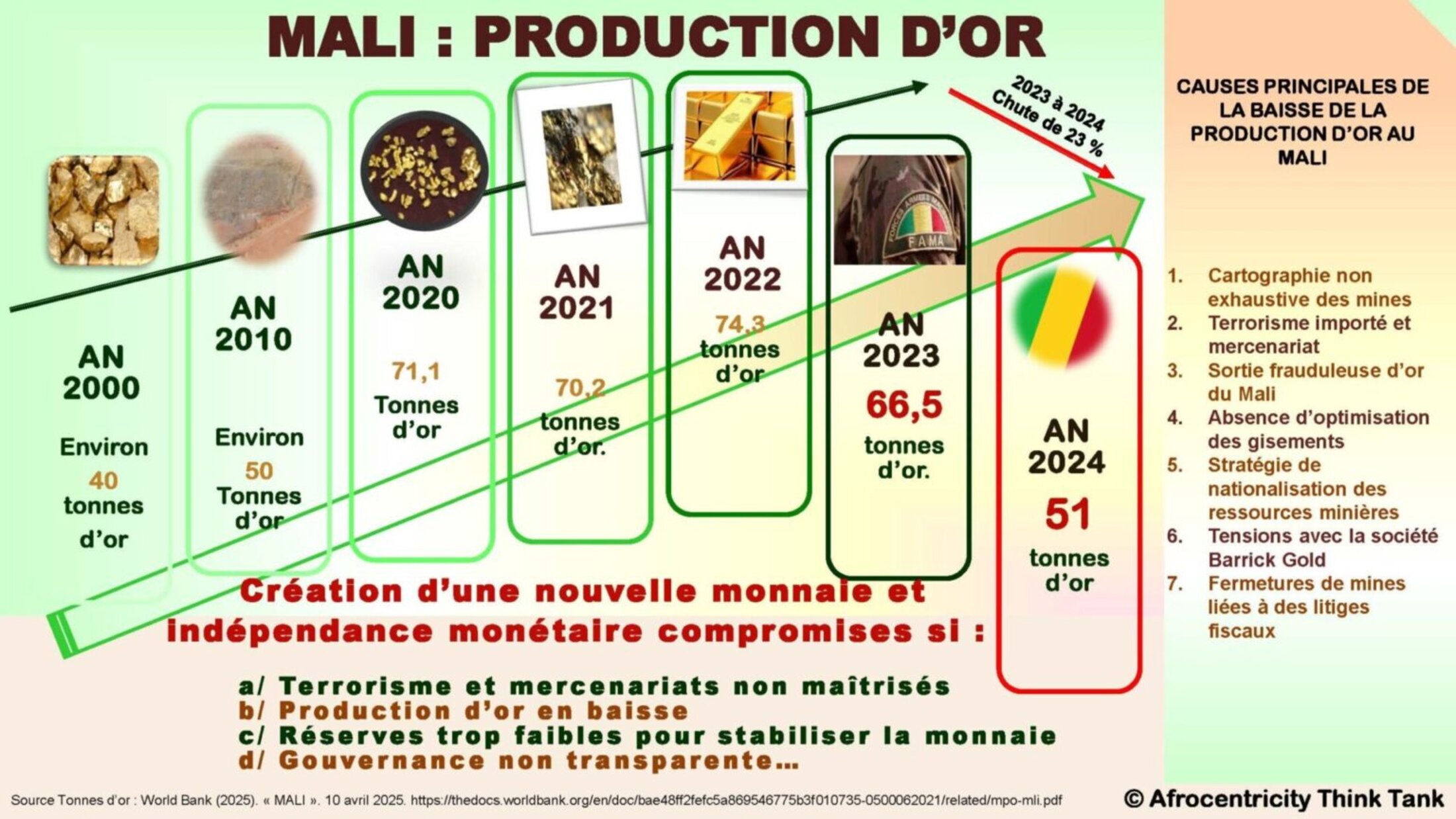

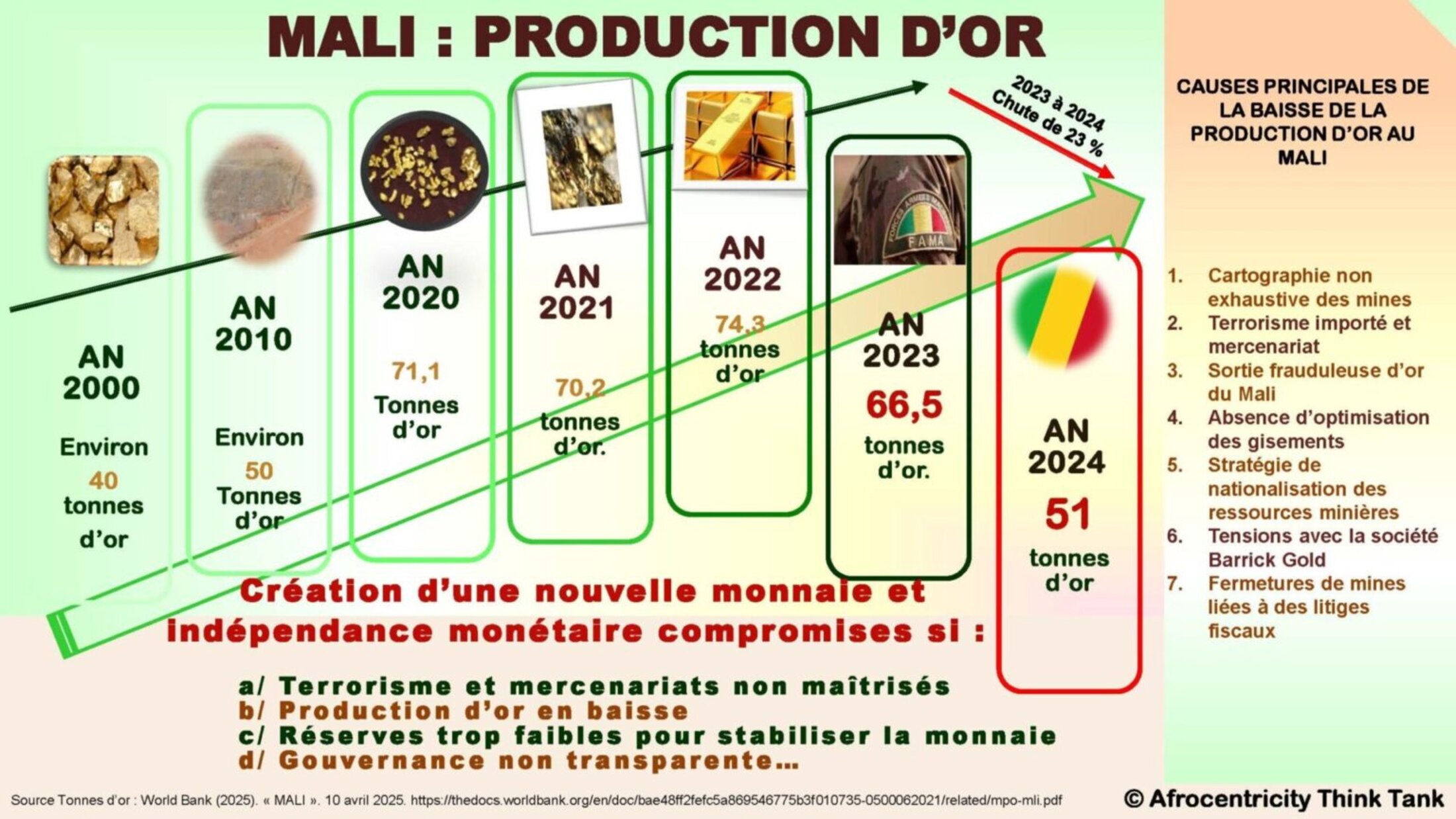

Pour soutenir une monnaie indépendante, il faudra nécessairement améliorer les niveaux des réserves et surtout s’assurer une augmentation de la production d’or au profit de l’Etat malien. Or, la production d’or a chuté de 23 % entre 2022 et 2023[24]. Si cela continue, la capacité du Mali à soutenir la création d’une monnaie propre pourrait être compromise. D’autres causes principales de la baisse de la production du Mali sont à relever notamment :

- une cartographie non exhaustive des mines d’or ;

- un terrorisme et du mercenariat importés ;

- une sortie frauduleuse d’or du Mali ;

- une absence d’optimisation des gisements d’or existants ;

- une stratégie de nationalisation des ressources minières ;

- des tensions avec la société Barrick Gold ;

- la fermetures de mines liées à des litiges fiscaux, etc. (voir le graphique ci-après).

Agrandissement : Illustration 2

Par ailleurs, l’objectif de la stratégie d’interdépendance et du projet quinquennal est d’organiser, sur la base du volontariat, les entités membres (Pays, institutions, entreprises, association, groupements d’intérêts économiques, etc.) sur la base du principe de l’interdépendance africaine afin de :

- créer des valeurs ajoutées sectorielles ou transversales en comparant la situation en début d’exercice et 5 ans après ; et de s’assurer de pouvoir

- générer une capacité de dissuasion et d’influence, mesurable par le nombre d’institutions ou entreprises ou associations communes qui agissent de manière coordonnée vis-à-vis du monde extérieur, mais aussi vis-à-vis du monde intérieur, par un processus d’harmonisation des règles prévisibles communes.

Bien sûr que cela ne pourra pas se faire, in fine, sans la régénération d’une souveraineté sécuritaire, monétaire, économique, financière, environnementale, institutionnelle et culturelle, sinon cultuelle par la valorisation des principes ancestraux de la priorité donnée à valorisation de la personne humaine et le principe de l’immanence du lien harmonique à préserver entre Dieu, la nature et l’humain.

Or, avec la guerre cinétique (terrorisme et mercenaires de déstabilisation) et la guerre non-cinétique[25] menée contre le Peuple et les Etats africains, l’enjeu et le défi principal de l’Afrique et des Africains est d’exister. Or, on n’existe que parce qu’on est « souverain » chez soi.

Les guerres non cinétiques qui reposent sur des moyens indirects visant à déstabiliser l’adversaire sans recourir à l’affrontement physique immédiat sont légion en Afrique. Elles englobent des opérations dans le cyberespace, la désinformation, la manipulation de l’opinion publique, l’influence médiatique, ainsi que des mesures économiques et diplomatiques destinées à fragiliser la cohésion interne d’un État ou d’une société. Dans le contexte africain, cette approche est souvent utilisée pour influencer les décisions politiques, miner la confiance dans les institutions ou créer des divisions ethniques et sociales sans déclencher directement un conflit ouvert. Les puissances extérieures, qu’elles soient occidentales ou d’autres acteurs, peuvent recourir à ces méthodes pour exercer une influence discrète tout en restant officiellement à l’écart d’une intervention militaire directe.

La dualité de ces deux stratégies (cinétique et non cinétique) représente un défi majeur en matière de sécurité et de souveraineté en Afrique. Les conséquences au plan psychologique des guerres non cinétiques sur les populations africaines, surtout en zone rurale ou l’analphabétisme est élevé, peuvent produire des effets sur les comportements toxiques, notamment d’acceptation de l’inacceptable, plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’action initiale. Ne pas intégrer cette forme de « formatage » de l’imaginaire et des « cerveaux » africains conduit souvent à des erreurs stratégiques et d’incompréhensions entre Africains sur les voies et moyens de mener une lutte de libération et de souveraineté.

Il y a tout un courant de partis politiques et de personnes racistes qui considèrent qu’un « bon nègre, est un nègre mort » … Or, il s’agit du constat de plusieurs analystes noirs du traitement qui est réservé aux « citoyens noirs », ce indépendamment du contexte géographique. Cette « formule » aurait été utilisée à la mort du Feu poète martiniquais Aimé Césaire lors du débat sur son transfert au « Panthéon » à Paris. Une certaine guerre non-cinétique se nourrit de cette pensée « raciste » sur le sort réservé par certains non-Africains au Africains noirs[26].

D’autres ont modernisé cette formule autrement dans le cadre de la nouvelle géographie du sol, du sous-sol et du hors-sol. Ils considèrent et établissent secrètement des cartographies établies sans des Africains souverainistes en titrant « L’Afrique sans les Africains[27] ».

Cette négation ou minimisation volontaire des dimensions et existences locales et complexes des Africains et de leur culture est reconnue dans les études de géopolitique postcoloniales. Cette géographie du sol, du sous-sol et du hors-sol à l’ère de la cartographie coloniale a contribué à construire l’image d’une Afrique « inexplorée » et « dépourvue » de structures préexistantes, servant ainsi d’outil de domination et de légitimation des projets des impérialistes.

Cette géographie coloniale a permis à l’Administration coloniale de proposer des visions totalement déformées des territoires africains, pour mieux se les approprier par la suite. Cette vision n’a pas totalement disparu aujourd’hui. Elle prend des contours modernisés et utilise des « Proxi » comme des mercenaires ou des « sous-traitances » y compris africaines pour continuer cette appropriation du bien d’autrui. Ce sont ces cartes de la postcolonie qui expliquent qu’il n’y a pas d’or au Mali, ou d’uranium au Niger, etc. Pourtant, les preuves sont là dès lors que l’exploitation du sol, du sous-sol, ou du hors-sol se fait par des sociétés non africaines qui refusent un partage équitable des recettes tirées des richesses africaines. En 1839, avant le partage par les Occidentaux européens de l’Afrique, les cartes de l’Afrique, celle du Mali en particulier, ne mentionnaient aucune frontière administrative[28].

Or, si l’on ne prend pas conscience de cette stratégie d’éradication sinon de domination des Africains par leur sous-sol, sol et le hors-sol, alors, c’est le viol de l’imaginaire comme l’a écrit la grande panafricaniste malienne qu’est Aminata Traoré[29], qui empêchera tout simplement de « repenser le développement africain à l’ère de la ZLECAf ».

10- S’ORGANISER SUR UNE BASE DU VOLONTARIAT POUR CRÉER D’ABORD UNE MONNAIE NON CONVERTIBLE AU SEIN D’UN ESPACE COMMUN

La souveraineté monétaire et économique ne pourra pas prospérer sans une souveraineté sécuritaire, notamment celle qui passe par la maîtrise des nouvelles frontières géographiques ou sectorielles ou transversales basées sur l’interdépendance africaine. Pour ce faire, il faudra prendre conscience de la mutation de la conflictualité, qui repose sur l’imprévisibilité, l’incertitude et la déstabilisation par des ressorts postcoloniaux qui prennent diverses formes de limitation, sinon de destruction potentielle, de la capacité de dissuasion et d’influence des pays africains souverainistes. Ces facteurs d’instantanéités sont d’origines exogènes à l’Afrique, et se déclinent sous toutes les formes possibles de nuisances : sécuritaires, politiques, monétaires, technologiques et donc géoéconomiques et géostratégiques. Mais, cela commence par la domination du sous-sol, du sol et du hors sol africain. Il faut en être conscient et l’enseigner partout pour sortir l’Afrique de son angélisme sur le monde dans lequel nous vivons.

Il s’agit donc de préparer l’Africain en le « déformatant » de son rôle d’exécutant et de passivité face aux agressions subies pour lui redonner un justificatif et un goût pour se libérer du joug de ceux qui ont refusé de respecter les principes ancestraux africains de la Maât : vérité, justice, innocence, respect mutuel, le vivre ensemble en paix, et la dignité humaine.

Les Africains souverainistes doivent s’organiser pour se réapproprier leurs ressources, les gérer dans la transparence et surtout de générer de la valeur ajoutée et des richesses à partager sous la forme d’innovation, de construction d’infrastructures de bien-être et de logistique, et d’augmentation du pouvoir d’achat afin de stopper la corruption, les conflits internes et les inégalités, les trois virus qui minent le vivre ensemble.

L’exemple proposé puisque l’on parle du Mali est la matière première que constitue l’or. Les pays suivants : Ghana, Afrique du sud, Soudan, Mali, Burkina-Faso, la Guinée et bien d’autres devraient s’organiser sur une base du volontariat pour :

- raffiner cet or dans le cadre de contrats non-léonins avec les entreprises multinationales soutenues par leurs Etats respectifs ; et

- créer une monnaie non convertible au sein de l’espace commun qui sera basée sur le stock d’or déposé auprès d’un institut d’émission qui ne peut être la Banque centrale de la Zone franc (niveau national ou sous-régional) ;

- assurer le pouvoir libératoire à cette monnaie non convertible.

Attention, il convient d’assurer une prise de décision fluide et non basée sur l’unanimité au sein de telles structures afin de s’assurer de l’agilité de l’institution structurant la souveraineté décentralisée.

Or et pour conclure, tout ce ne pourra pas être possible si les pays mentionnés pour chaque matière première choisie, n’acceptent pas de faire des entorses sérieuses et innovatives aux principes de l’intangibilité des frontières coloniales africaines[30] défendues par l’Union africaine. C’est d’ailleurs pour cela qu’il sera question d’épouser le concept d’interdépendance africaine pour « avancer » lentement mais surement vers la souveraineté par étapes d’un panafricanisme décentré et non récupérable par des révisionnistes à la solde d’intérêts anti-africains.

11- REPOSITIONNEMENT PANAFRICANISTE DU CONTINENT : ENTRE IDÉOLOGIES ET PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

Le repositionnement panafricaniste du continent africain repose sur une volonté de renforcer l’unité, l’indépendance et l’influence des nations africaines face aux enjeux mondiaux. Il s’exprime à travers des initiatives politiques, économiques et culturelles visant à réduire la dépendance extérieure et à promouvoir une coopération intra-africaine[31]. Mais, il convient de prendre conscience d’une vague de « révisionnistes africains » qui tendent à justifier l’idée que se fait le monde occidental du panafricanisme, à savoir une simple « idéologie ». Or, les réalités contemporaines du continent et la soif d’apprentissage des vérités historiques des jeunes obligent à proposer des résultats concrets, y compris à ceux qui s’affichent comme panafricanistes. Aussi, trop de « verbe » tue le « verbe ». Verbe sans actions[32] et résultats concrets peuvent devenir contreproductifs et servir la cause de ceux qui s’organisent pour diviser les initiatives panafricaines.

L’opérationnalisation des stratégies et projets gouvernementaux passe par une obligation de résultats. Il est donc impératif pour trouver un consensus entre les Africains d’ici et d’ailleurs y compris dans les Diasporas qui repose sur moins d’affichage et plus de propositions d’améliorations du bien-être des populations africaines. Il est vrai qu’il importe de déconstruire pour reconstruire. Mais, encore faut-il y mettre beaucoup de précautions et de la compétence.

Pourtant, quelques actes ont été posés en Afrique et témoignent de la volonté de repositionnement panafricaniste de dirigeants africains. Les exemples concrets suivants pourraient servir d’illustration. Il s’agit principalement de :

- La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) – Lancée en 2019, cette initiative vise à créer un marché unique africain pour les biens et services, favorisant le commerce intra-africain et réduisant la dépendance aux marchés étrangers ;

- L’Alliance militaire contre Boko Haram – Le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad ont formé une coalition militaire pour lutter contre cette menace transfrontalière, illustrant une coopération panafricaine en matière de sécurité en octobre 2014/Janvier 2015.

- L’initiative du passeport africain – Le Ghana, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin ont supprimé les visas pour les détenteurs de passeports africains, facilitant la libre circulation des citoyens africains et renforçant l’intégration continentale le 25 décembre 2024. Cette décision, prise par le Président ghanéen Nana Akufo-Addo[33]a permis de supprimer l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports africains à partir de janvier 2025 et facilitant la libre circulation sur le continent dans le cadre des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ce d’autant que le secrétariat de la ZLECAf est basé à Accra.

- Le renforcement des institutions panafricaines par L’Union africaine s’est concrétisé lors du sommet qui s’est tenu à Maputo en juillet 2024. L’organisation continentale a choisi de jouer un rôle clé dans la médiation des conflits et la promotion de politiques économiques communes, bien que des défis subsistent dans son efficacité et son financement ;

- La création de plusieurs institutions et organismes spécialisés au niveau continental, ainsi que les projets Phares de l’Agenda 2063avec le défi de trouver les financements pérennes pour le bon fonctionnement basée sur l’efficacité dans la durée[34].

Ces quelques initiatives montrent une volonté croissante des pays africains de s’affranchir des influences extérieures et de bâtir une autonomie stratégique. Y.E.A. […]

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE

29 mai 2025

Dr. Yves Ekoué AMAÏZO

Économiste et Président de Afrocentricity Think Tank.

NOTES

[13] La composition des BRICS+ en 2025 se présente désormais sous la forme d’un groupe de dix États. En plus des cinq membres historiques des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le groupe s’est élargi pour inclure les États suivants : Iran, Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Indonésie, effectifs depuis 2024 et confirmés en 2025. Loïzzo, C. (2023). « Les BRICS passent de 5 à 10 membres et deviennent les BRICS+ ». In geoconfluences.ens-lyon.fr. « Brève de Géoconfluences. Novembre 2023, janvier 2024. Accédé le 27 mai 2025 Voir https://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/elargissement-brics-2024 L’Arabie Saoudite a un statut d’« Etat partenaire », avec un rôle consultatif et de participation limitée. Il s’agit de la participation aux sommets et contribuant aux débats sans un accès complet aux mécanismes décisionnels ou partageant des décisions communes comme le paiement en monnaie locale des hydrocarbures exportées. Grar, K. & Agences (2025). « L’Arabie saoudite évalue une éventuelle adhésion aux BRICS ». In www.leconomistemaghrebin.com. 22 janvier 2025. Accédé le 27 mai 2025. Voir https://www.leconomistemaghrebin.com/2025/01/22/larabie-saoudite-evalue-une-eventuelle-adhesion-aux-brics/Les pays ayant actuellement le statut de « pays partenaires » au sein du BRICS+ (et non pas membres à part entière, contrairement aux cinq pays fondateurs – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sont les neuf suivants, tels qu’établis lors du sommet de Kazan en octobre 2024 et effectifs dès le 1er janvier 2025 : Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Thaïlande, Ouganda et Ouzbékistan. Cee statut de partenaire permet à ces nations de participer aux réunions et aux processus du groupe sans pour autant disposer des mêmes prérogatives décisionnelles que celles des membres à part entière. Il s’agit d’une période transitoire pouvant conduire ou pas à l’adhésion complète ultérieurement. L’Algérie qui était pressentie a choisi de ne pas intégrer le processus d’Etat partenaire. L’absence des pays de l’Alliance des Etats du Sahel en tant qu’Etats partenaire pose le problème des autres statuts, à savoir, les Etats membres de l’Alliance des BRICS plus, un statut qui reste à clarifier. Le Grand Continent (2025). « Les BRICS s’élargissent : le groupe représente désormais 51 % de la population et 40 % du PIB mondial ». In legrandcontinent.eu/fr. 2 janvier 2025. Accédé le 27 mai 2025. Voir https://legrandcontinent.eu/fr/2025/01/02/les-brics-se-dotent-de-9-nouveaux-etats-partenaires-le-groupe-represente-desormais-51-de-la-population-et-40-du-pib-mondial/

[14] Le Grand Continent (2025). Op. Cit.

[15] Sneïba, M. (2024). « Mauritanie/Sénégal : Un bon exemple de coopération Sud-Sud ». In afrimag.net 18 avril 2024. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://afrimag.net/mauritanie-senegal-un-bon-exemple-de-cooperation-sud-sud/

[16] Mbeng Mezu, C. A. (2024). Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo. Editions VA : Paris, 234 p.

[17] Tellenne, C., Meyer, T., Sur, S. et Eyl-Mazzega, M.-A. (2023). Géopolitique des matières premières n°117. 14 février 2023. Edition Documentation française : Paris.

[18] Amaïzo, Y. E. (2025). Op. Cit.

[19] Ali Vitali, A., Hunt, K. & Thorp V, F. (2018). “Trump referred to Haiti and African nations as ‘shithole’ countries”. In www.nbcnews.com. January 11, 2018. Accessed 26 May 2025. Retrieved from https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-referred-haiti-african-countries-shithole-nations-n836946

[20] Nubukpo, K. (2024). L’Afrique et le reste du monde. Editions Odile Jacob : Paris.

[21] Amaïzo, Y. E. (1980). De la dépendance à l’interdépendance. Mondialisation et marginalisation : une chance pour l’Afrique. Collection Interdépendance africaine. Editions l’Harmattan : Paris, 432 p.

[22] Rédaction (2025). « Arrogance géopolitique des Emirats : le cas malien ou la stratégie du harcèlement par procuration ». In www.algeriepatriotique.com. 24 mai 2025. Accédé le 27 mai 2025. Voir https://www.algeriepatriotique.com/2025/05/24/arrogance-geopolitique-des-emirats-le-cas-malien-ou-la-strategie-du-harcelement-par-procuration/

[23] Après la destruction unilatérale par la défense antiaérienne algérienne du drone turc financé par Bamako au prix de 30 millions d’Eros) par les dirigeants de l’Etat malien, il fallait compenser cette perte sèche. Le Mali se serait tourné vers les Emirats Arabes Unis pour compenser son déficit technologique et symbolique. En contrepartie, les dirigeants des Emirats obtiennent une forme de « droit d’ingérence sécuritaire », ce qui pourrait s’interpréter comme un accès préférentiel aux ressources minières maliennes. Les autorités de l’Algérie sont considérées comme une base arrière de terroristes et mercenaires opérant au Mali. Si cela se vérifie, ce qui avait l’apparence d’un soutien financier ou une aide budgétaire se transforme graduellement en un « clientélisme militarisé ».

[24] World Bank (2025). « MALI ». In thedocs.worldbank.org. 10 avril 2025. Accessed 29 Mai 2025. Retrieved from https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bae48ff2fefc5a869546775b3f010735-0500062021/related/mpo-mli.pdf

[25] Amaïzo, Y. E. (2024). « L’Afrique face à la guerre non cinétique menée par l’Occident ». In www.afrocentricity.info. 25 mai 2024. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://afrocentricity.info/2024/05/25/lafrique-face-a-la-guerre-non-cinetique-menee-par-loccident/8228/

[26] Forster, S. (2011). « Aimé Césaire au Panthéon : « Un nègre mort est un bon nègre » ». Entretien avec l’historien Oruno D. Lara, fondateur et directeur du Centre de recherches Caraïbes-Amériques à l’université Paris X. 11 avril 2011. In www.bondamanjak.com. Accédé le 27 mai 2025. Voir https://www.bondamanjak.com/aime-cesaire-au-pantheon-l-un-negre-mort-est-un-bon-negre-r/

[27] Glaser, A. et Smith. S. (2015). L’Afrique sans Africains : Le rêve blanc du continent noir. Editions Stock. Réédition numérique FeniXX – Political Science : Paris. 312 p.

[28] David Rumsey Map Collection (1839). « Carte du Mali 1839 ». Editeurs Chapman and Hall : Londres. Voir www.davidriumsey.com. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20959~530051:West-Africa-I-?qvq=q:Mali;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=25

[29] Traoré, A. D. (2012). le viol de l’imaginaire. Editions Fayard/Pluriel : Paris.

[30] Amaïzo, Y. E. (Coll) (2002). L‘Afrique est-elle incapable de s’unir ? Lever l’intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun. Avec une préface du Professeur Joseph Ki-Zerbo. Collection Interdépendance africaine. Editions L’Harmattan : Paris., 664 p.

[31] Perzo, J. (2024). « Panafricanisme : entre idéologie et réalités contemporaines ». In www.ladepeche.info. 1er juin 2024. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://www.ladepeche.info/2024/06/01/societe-le-panafricanisme-entre-ideologie-et-realites-contemporaines/

[32] Placca, J.-B. (2025). « Panafricanistes entre verbe et actes concrets ». In www.rfi.fr. 4 janvier 2025. 7h33. 4mn 30 sec. In Chroniques de Jean-Baptiste Placca. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-de-jean-baptiste-placca/20250104-panafricanistes-entre-verbe-et-actes-concrets

[33] Ntoutoume, L. (2024). « Le Ghana ouvre ses frontières sans visa à tous les Africains dès janvier 2025 ». In www.gabonreview.com. 29 décembre 2024. Accédé le 27 mai 2025. Voir https://www.gabonreview.com/le-ghana-ouvre-ses-frontieres-sans-visa-a-tous-les-africains-des-janvier-2025/

[34] Union africaine (2025) « Institutions et organismes spécialisés de l’Union africaine ainsi que les projets Phares de l’Agenda 2063 ». In https://au.int. Accédé le 26 mai 2025. Voir https://au.int/fr/institutions-organismes-specialises