Une dépense éducative inférieure

Alors que nombre de médias mettent en doute l'efficacité du système éducatif français au regard de ses dépenses, Regards sur l'éducation, la publication annuelle de l'OCDE, montre tout autre chose. "La France dépense 13 % de moins que la moyenne de l’OCDE par élève dans l’enseignement élémentaire (11 135 USD contre 12 730 USD), 5 % de moins dans le premier cycle du secondaire (13 622 USD contre 14 315 USD), mais 24 % de plus dans le deuxième cycle du secondaire (18 127 USD contre 14 562 USD)", établit l'OCDE.

Agrandissement : Illustration 1

Mais la comparaison est à observer de près. Si la dépense d'éducation de la France se situe près de la moyenne de l'OCDE, elle vient bien après celle des pays équivalents au notre. Dans cette catégorie, seuls le Japon et l'Espagne dépensent moins que la France. Les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et même l'Italie dépensent plus.

Ajoutons que cette comparaison internationale a ses limites, révélées par l'étude de P Aubert, M Pedrono, M Tô et T. Tochev de l'IPP. En France la dépense publique pour l'éducation prend en compte le poids des retraites. Cela introduit un biais important en surévaluant la dépense d'éducation. Ainsi celle-ci, ramenée en part de PIB, passe de 5,4 % du produit intérieur brut à 5%, soit la moyenne OCDE. Mais le plus important c'est la dépense par élève. "A ce niveau, telle qu’affichée actuellement, elle est déjà faible. Après correction, elle le devient encore plus, situant la France dans les 25 % des pays de l’OCDE qui dépensent le moins en termes de dépenses par élève". La dépense par élève passe de 10 554 $ à 9 549 $, nettement en dessous de la moyenne OCDE (11902), nettement en dessous des pays équivalents (Etats Unis 15 000, Royaume Uni 14 000, Allemagne 13 500).

Une dépense en retrait

L'effort financier de la France est nettement en dessous de la moyenne OCDE. De 2015 à 2022, les dépenses directes au sein des établissements ont augmenté de 15 points dans le primaire, contre 18 pour l'OCDE, et de 5 points pour le collège contre 21 points pour l'OCDE. Sur 38 pays, seuls 10 font aussi mal ou pire que nous. L'Allemagne et les Pays Bas par exemple ont augmenté leurs dépenses dans le primaire de 23 et 24 points.

L'OCDE pointe le retrait relatif de la dépense d'éducation. " Bien que les dépenses par élève, de l’enseignement élémentaire à l’enseignement supérieur (y compris la recherche et développement), aient augmenté en moyenne dans les pays de l’OCDE entre 2015 et 2022 en termes réels (de 11 955 USD à 13 210 USD), les dépenses publiques d’éducation ont diminué en termes relatifs, passant de 10,9 % des budgets publics à 10,1 %. Cela suggère que la priorité relative accordée à l’éducation dans l’ensemble des dépenses publiques a diminué dans l’OCDE. En France, les dépenses par élève sont passées de 13 898 USD à 14 794 USD, tandis que la part consacrée à l’éducation a reculé de 8,3 % à 8,0 % des budgets publics sur cette période".

Des salaires enseignants faibles

Comment pourrait-il en être autrement quand on regarde les salaires des enseignants ? Regards sur l'éducation montre, cette année encore, que le cout salarial des enseignants par élève est parmi les plus bas des pays de l'OCDE.

Agrandissement : Illustration 2

Le cout salarial par élève est en France de 2961 $ en France dans le premier degré contre 5280 en Espagne, 5876 en Allemagne, 3539 au Japon, 3993 en moyenne dans l'OCDE. Nos salaires sont au niveau de ceux de la Bulgarie ou du Chili. Indignes d'un grand pays développé. A cela deux raisons : des salaires enseignants bas et des classes plus chargées que dans les autres pays.

Revenons aux salaires des enseignants, à 15 ans d'ancienneté, un enseignant français perçoit (en$ en parité de pouvoir d'achat) 49 462 $ dans le premier degré, 53 086 $ au collège et autant au lycée. La moyenne OCDE est relativement de 59 673$,61 563$ et 63 925$. Mais si on regarde dans les autres grands pays développés, comparons avec les pays que l'on oppose souvent à notre système "couteux". Un enseignant allemand gagne 95 657$ à l'école, 113 544$ au collège et 107 497$ au lycée. Un professeur américain touche 72 721$ à l'école, 76 221 au collège et 76 442au lycée. Notre niveau de salaire est celui de la Roumanie ou du Chili. Selon, l'OCDE, l'évolution des salaires enseignants du premier degré en France est restée stable en France de 2015 à 2024 alors qu'elle augmentait dans la grande majorité des pays.

Agrandissement : Illustration 3

Les salaires sont aussi faibles par comparaison aux autres salariés à diplôme égal. " En France, en 2024, les salaires effectifs des enseignants sont inférieurs de 26 % pour les enseignants de l’élémentaire et de 18 % pour ceux du premier cycle du secondaire par rapport à ceux des travailleurs, à temps plein et à l’année, diplômés de l’enseignement supérieur, contre respectivement 17 % et 13 % en moyenne dans l’OCDE". Une situation qui alimente le manque d'attractivité du métier enseignant.

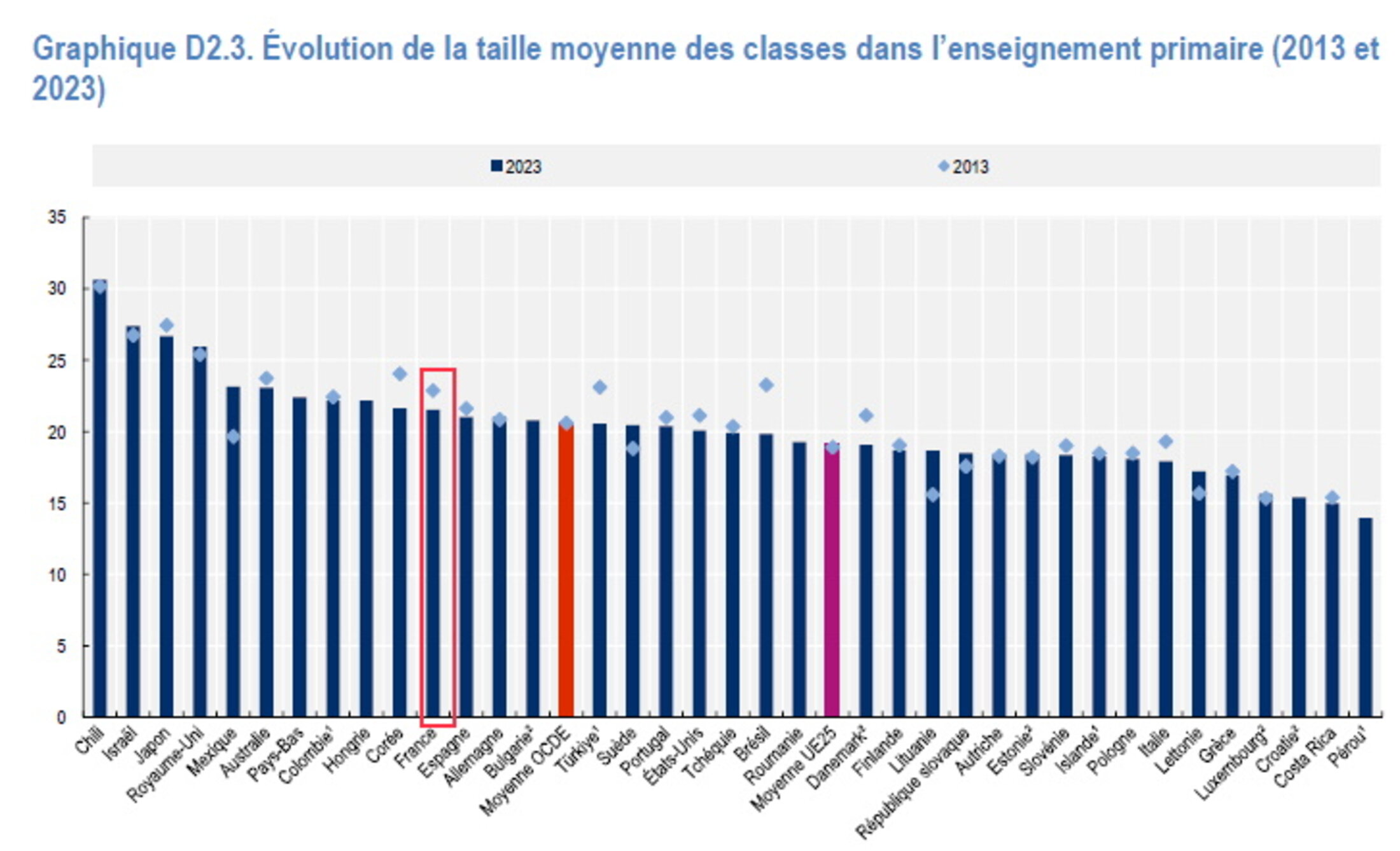

Des classes surchargées

Agrandissement : Illustration 4

L'autre facteur du faible coût de l'enseignement en France c'est la taille des classes. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la taille moyenne des classes dans les établissements publics et privés au niveau élémentaire n’a pas changé depuis 2013, restant à 21 élèves. En France, elle est passée de 23 à 22 élèves. Cette amélioration se paye par une dégradation au collège où on passe de 25 à 26 élèves en moyenne par classe (contre 23 en moyenne dans l'OCDE). Seulement 6 pays de l'OCDE ont des classes plus chargées qu'en France au primaire et 5 au collège.

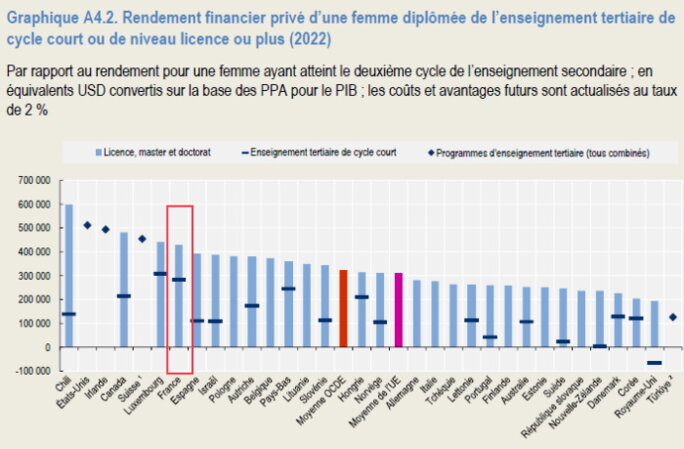

Et des succès...

Malgré ces conditions dégradées, le système éducatif connait des succès. L'OCDE constate la hausse du nombre de diplômés aussi bien au niveau bac que dans le supérieur. " En 2024, 48 % des jeunes adultes (25-34 ans) des pays de l’OCDE sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – le niveau le plus élevé jamais enregistré. En France, la proportion est encore plus importante, à 53 %, soit une hausse de 5 points de pourcentage depuis 2019. Parallèlement, la part des jeunes adultes (25-34 ans) sans diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire continue de diminuer dans l’ensemble de l’OCDE, pour atteindre une moyenne de 13 %. Cette tendance se poursuit également en France, où cette proportion est passée de 13 % à 11 % entre 2019 et 2024". La hausse concerne aussi les masters. " En moyenne, les personnes titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent présentent des taux d’emploi et des revenus nettement plus élevés que celles disposant d’une licence ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la part des jeunes adultes (25-34 ans) titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent varie considérablement d’un pays de l’OCDE à l’autre, allant de 1 % à 39 % en 2024. En France, 26 % des 25-34 ans détiennent un master ou un diplôme équivalent, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE (16 %). Cela représente une hausse depuis 2019, année où cette proportion était de 20 %". Et cela change la vie des intéressés, à commencer par leur salaire.

Agrandissement : Illustration 5

Le défi du déficit des compétences

Ces progrès ont de sérieuses limites qui alarment Regards sur l'éducation. C'est "le défi du déficit de compétences". "Malgré l’amélioration du niveau de formation, les compétences des adultes en littératie et en numératie ont stagné ou diminué entre 2012 et 2023 dans la plupart des pays de l’OCDE, une proportion significative de cette population des pays de l’OCDE ayant de faibles compétences". A rebours du discours gouvernemental sur le progrès de l'éducation, "Regards sur l'éducation", l'édition annuelle très attendue de l'OCDE, pointe le recul du niveau de compétences dans la population.

Attention ! Il ne s'agit pas directement du système scolaire. Ce reflux concerne les adultes de 25 à 64 ans. Ils performent moins bien en 2023 que lors de l'enquête PIAAC précédente (2019). Et cela malgré la hausse du nombre de diplômés.

Agrandissement : Illustration 6

"En moyenne", écrit l'OCDE, "dans les pays de l’OCDE, la baisse parmi les adultes diplômés de l’enseignement supérieur a été de 9 points (passant de 294 à 286), soit une diminution plus faible que celle observée parmi les adultes sans diplôme du deuxième cycle du secondaire, dont le score a reculé de 19 points (de 231 à 212)". En France, la baisse est moins forte. Mais on part de plus bas. Résultat, "30 % des 25-64 ans ont des compétences en littératie au niveau 1 ou en dessous en 2023, soit légèrement plus que la moyenne de l’OCDE (27 %). Parmi les adultes sans diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 61 % obtiennent un score au niveau 1 ou en dessous dans l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes. En France, cette proportion est encore plus élevée, atteignant 70 %".

Il faut dire que la France compte un nombre supérieur à la moyenne OCDE de NEET, des jeunes de 18 à 24 ans ni en emploi ni en formation. Alors que leur taux a généralement diminué dans l'OCDE de 2019 à 2024, en France il est resté quasi stable. Cela concerne 19% des garçons et 15% des filles ((13 et 15 en moyenne dans l'OCDE).

Car, cela ne surprendra pas les enseignants, mais de bas niveaux se retrouvent aussi chez les diplômés. "Dans l’ensemble de l’OCDE, 30 % des adultes titulaires d’un diplôme du deuxième cycle du secondaire et 13 % de ceux diplômés de l’enseignement supérieur obtiennent un score au niveau 1 ou en dessous en 2023. En France, ces proportions s’élèvent respectivement à 36 % et 8 %", note l'OCDE. La conclusion sonne comme une claque : "élargir l’accès à l’éducation ne suffit pas — les systèmes éducatifs doivent aussi veiller à ce que tous les apprenants acquièrent de solides compétences fondamentales".

Contrairement aux années précédentes, l'OCDE ne met pas l'accent sur les inégalités sociales dans l'accès à l'éducation qui sont particulièrement fortes en France. Pour autant l'organisation établit que la démocratisation scolaire est toujours un combat.

François Jarraud