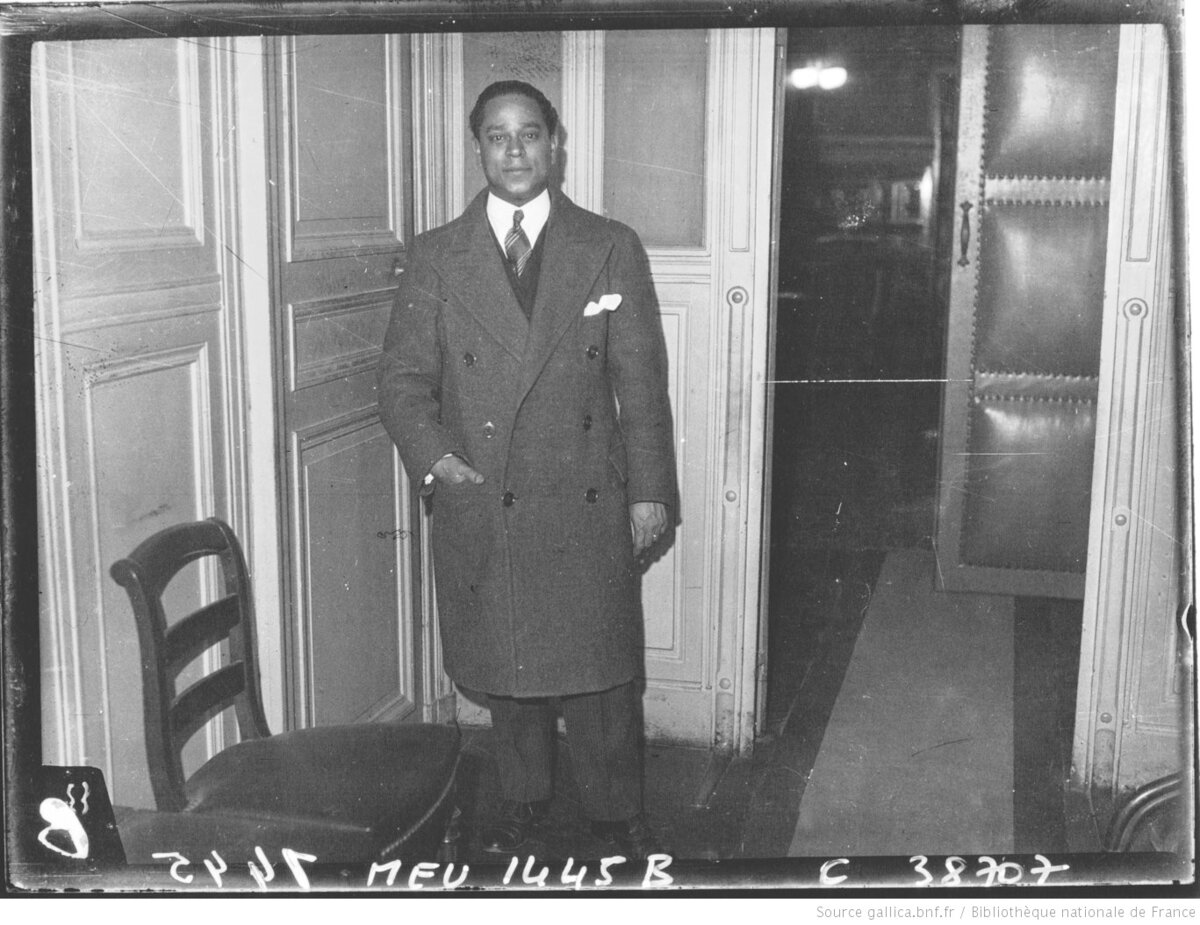

Agrandissement : Illustration 1

La France de la IIIe République était essentiellement rurale. En métropole, dans le Sud-Ouest, les enfants rentrant de l’école parlaient occitan avec leurs parents et entamaient alors une seconde journée destinée à effectuer les travaux de la ferme. L’école était souvent vue par ces mêmes parents comme éloignant une main d’œuvre bien utile.

Ces parents n’étaient d’aucun secours pour effectuer les devoirs ou les révisions. Mais cette école était obligatoire : il n’était pas possible d’y échapper. Elle était laïque : les principes républicains de ce que l’on nomme aujourd'hui le "vivre ensemble" y étaient enseignés. Enfin elle était gratuite. L’aîné des enfants c’est-à-dire le premier apte à aider aux travaux de la ferme était souvent promis à reprendre l’exploitation et être ainsi condamné à y rester. En revanche ses frères et sœurs pouvaient espérer s’accomplir par l’obtention du certificat d’études. Les plus méritants, auxquels des prix étaient décernés, pouvaient espérer obtenir des bourses, accéder à un lycée puis à l’Université.

Bon nombre d’élites ont connu ce parcours. Il existait bien un "ascenseur social" manœuvré, à la force des poignets, par ceux que Péguy, lui-même fils de paysan puis boursier, avait nommé les "Hussards Noirs de la République" en souvenir du sombre et austère uniforme civil des Ecoles normales. Félix Éboué qui repose au Panthéon en fut aussi. Gaston Monnerville, petit-fils d’esclave de Guyane, également.

Le parcours de vie de cet enfant, depuis la Guyane jusqu'à la présidence du Sénat, est souvent oublié par notre Ve République finissante laquelle laisse en dehors du chemin, ici et là, trop de ses enfants. D'aucuns ont dit que Gaston Monnerville aurait pu devenir le premier président Noir de la République.

A quelques jours d’une nouvelle rentrée scolaire il est peut-être temps de s’interroger sur le rôle de notre école républicaine actuelle qui reste trop exclusive. Qu’on le veuille ou non seuls les enfants des classes favorisées accèdent aux Grandes Écoles. Et pour reprendre le débat sur la baisse des allocations logement. Oui nos étudiants boursiers, quand ils ne sont pas empêtrés dans les rouages nébuleux de l'Admission Post-Bac (APB) doivent surveiller leur budget à 5 euros près.

L’élévation républicaine par le mérite

Gaston Monnerville est né le 2 janvier 1897 à Cayenne. Il y a 120 ans.

Son ami d’enfance le capitaine Gabriel Bureau retraçait sa biographie lors d’une réception organisée en son honneur le 12 octobre 1937. Gaston Monnerville, alors député de la Guyane, venait d’être nommé Sous-Secrétaire d'Etat aux Colonies (La Guyane à l'honneur, Manifestation organisée le 12 octobre 1937 en l'honneur de M. Gaston Monnerville, député de la Guyane, sous-secrétaire d'Etat aux colonies, imprimerie Festina, 1937) : « (…) tout enfant, il émerveillait ses maîtres qui se plaisaient à reconnaître en lui un sujet de grand avenir. »

Remarqué par ces Hussards il va parvenir à accéder au lycée de Cayenne. Élève méritant il obtient en 1912 une bourse d’étude qui lui permet de quitter la Guyane et entrer en classe de seconde à Toulouse, au lycée Pierre-de-Fermat. Il ne va cesser d’être le premier dans tous les domaines. Collectionnant les prix il ne va avoir aucune difficulté à intégrer les facultés de lettres et de droit de l'université de Toulouse. Il y obtiendra, une licence ès lettres, une licence en droit et un doctorat en droit, toujours avec les félicitations du jury. Sa thèse sur « l’enrichissement sans cause » sera primée au concours des thèses.

L’avocat

En 1918 Gaston Monnerville s'inscrira au barreau de Toulouse et prêtera serment. Il s'en souvient en 1953 (Congrès de l'association nationale des avocats, discours prononcé le 21-25 mai 1953 aux Etats généraux des Avocats de France et d’Outre-Mer à Toulouse) : « Je revois un après-midi de novembre 1918, où maladroitement désinvolte dans la robe de laine que j’endossais pour la première fois, j’avançais à cette barre, sous la conduite de M. le Bâtonnier de l’Ordre. Inquiétude mal cachée sous la joie très vive du néophyte qui, pour la première fois, pénètre dans le temple. Le coeur serré de respect pour le haut magistrat qui allait recevoir mon serment, l’angoisse due à l’attente de la solennelle minute, la plénitude d’un juvénile orgueil, une fois le serment prêté : celui d’être enfin Avocat. »

Une fois encore il sera le primus inter pares. En 1921 il obtiendra la médaille d’or « Alexandre Fourtanier » au concours entre avocats dit « des secrétaires de la Conférence. »

Mais il voudra alors s’élever encore plus haut et décidera d’aller à Paris. Il quitte le barreau de Toulouse pour devenir collaborateur d’un grand avocat pénaliste César Campinchi. Celui-ci s’exprimera en ces termes à l’occasion de la réception précitée : « Je me souviens parfaitement de notre première rencontre. Comme vous le verrez, nous nous sommes liés tout de suite. Les Guyanais et les Corses m'ont l'air d'être des gens d'esprit qui se comprennent immédiatement. (Rires.) C'était au Palais de Justice. Un ami m'aborde et me dit :

— N'aurais-tu pas besoin d'un très bon collaborateur ?

— J'en ai déjà deux ou trois. Que veux-tu que je fasse d'un autre collaborateur ?

— C'est dommage, car je connais quelqu'un qui est vraiment intéressant : Monnerville.

— Qui est-ce Monnerville ?

— C'est un avocat qui a remporté, à Toulouse, les succès les plus éclatants : médaille d'or du barreau, secrétaire de la conférence des avocats ; il a fait le discours de rentrée...

— Tiens, c'est assez curieux; mais où est-il ?

— Le voilà.

Et, il me présente un jeune homme pas très grand, pas très gros, mais nerveux et musclé... Je l'interroge :

— Il ne vous suffit donc pas de remporter des succès à Toulouse ?

— Je voudrais être avocat à Paris.

— Bon ! Avez-vous de la fortune ?

— Pas du tout.

— Des relations ?

— Non plus.

— Vous ne connaissez pas d'hommes d'affaires ici ?

— Non.

— Mais que venez-vous faire à Paris ? Nous sommes déjà 2.500 avocats !

— C'est une idée qui m'est venue. (Rires.)

Je cause avec ce jeune homme au teint un peu coloré, qui a des répliques acérées, avec à la fois de la modestie et de l'assurance. Il ne me déplaît pas. Au bout de trois quarts d'heure, je lui dis :

— Nous allons nous entendre.

Et ces trois quarts d'heure se sont prolongés pendant dix années ! Je suis loin de le regretter, je vous assure. (Vifs applaudissements.)

Pendant ces dix années nous n'avons cessé de collaborer en parfaite communion de vues. Il m'est arrivé de partir plaider en province d'importants dossiers que je connaissais mal, mais qu'il avait préparés. Je n'avais nulle inquiétude : Monnerville avait tout vu, tout lu, tout prévu. (Applaudissements.)

Si je devais rendre hommage à ce collaborateur unique je dirais que jamais il ne m'a trompé, que jamais il ne s'est trompé. Hommage à sa loyauté, certes, mais aussi à son intelligence, à son sens des affaires, à son très grand talent.»

Évoquant les qualités humaines de Gaston Monnerville César Campinchi ajouta : « Tout cela est très bien. Cependant, voyez-vous, ce n'est pas cela qui m'intéresse en Monnerville. Ce qui m'intéresse en lui, ce ne sont pas ses succès professionnels, ce ne sont pas les honneurs, mais c'est Monnerville lui-même, c'est l'ami parfait et loyal. Ce qui importe, c'est qu'il est un de ces hommes vers lesquels on peut se retourner avec confiance, quand arrive dans la vie un coup dur du sort. Ce qui est beau, c'est lorsqu'on est atteint au fond de sa chair et de son cœur, de trouver l'homme à qui on peut téléphoner : « Viens, j'ai à causer avec toi ; je ne vois pas clair en moi ; veux-tu me dire, toi qui es vraiment un ami, ce que je peux craindre ou espérer ? ». Et cela, c'est magnifique, parce que c'est rare. (Applaudissements.) Comprenez-vous ? un homme arrivé, c'est bien et ce n'est rien. Mais un ami, un vrai, un homme qui sait ce qu'est la loyauté, le dévouement, le désintéressement, c'est beau : Monnerville est celui-là ! (Vifs applaudissements.) »

Avocat brillant il va participer à la rédaction, dans la prestigieuse revue Dalloz, à la rédaction d’un chapitre sur le droit de réponse prévu par la loi sur la presse de 1881 et toujours en vigueur actuellement (Répertoire général alphabétique du droit français. 1911-1936, t. 1, n°126, Le Poittevin, Tr. de la presse). L'auteur, professeur de droit, indiquera : « nous sommes particulièrement reconnaissant à Me Gaston Monnerville, avocat à la cour de Paris, pour les indications qu'il nous a fournies sur la question du droit de réponse, sujet qui l’a intéressé au point de l’aborder à deux reprises déjà : dans un rapport à la Conférence du stage des avocats de Toulouse, et dans un discours sur « La critique et le droit de réponse » à la rentrée solennelle de la conférence du stage de Toulouse en décembre 1922, rapports et discours malheureusement inédits. »

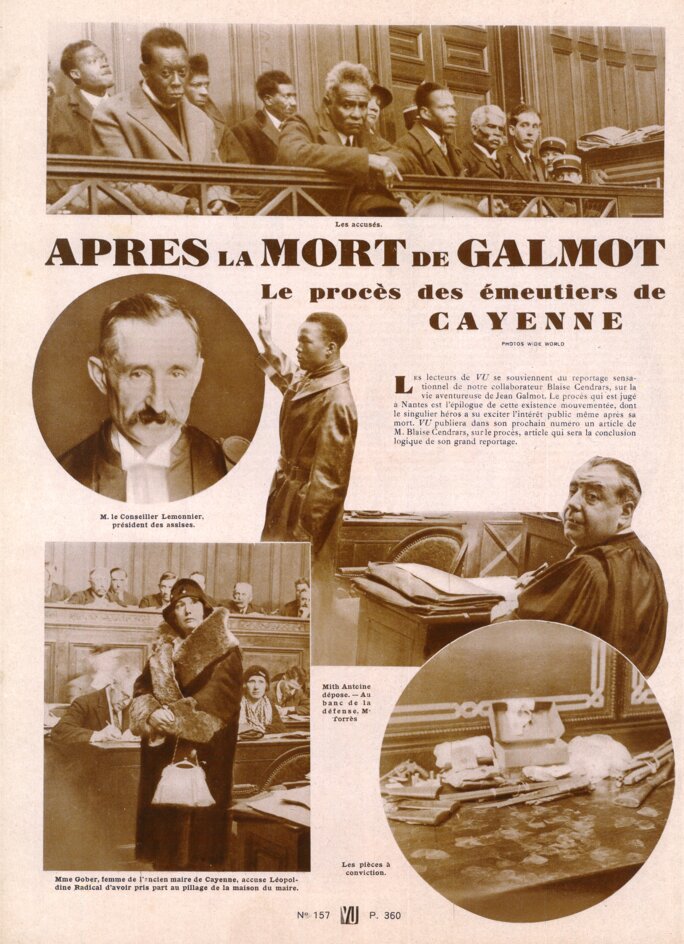

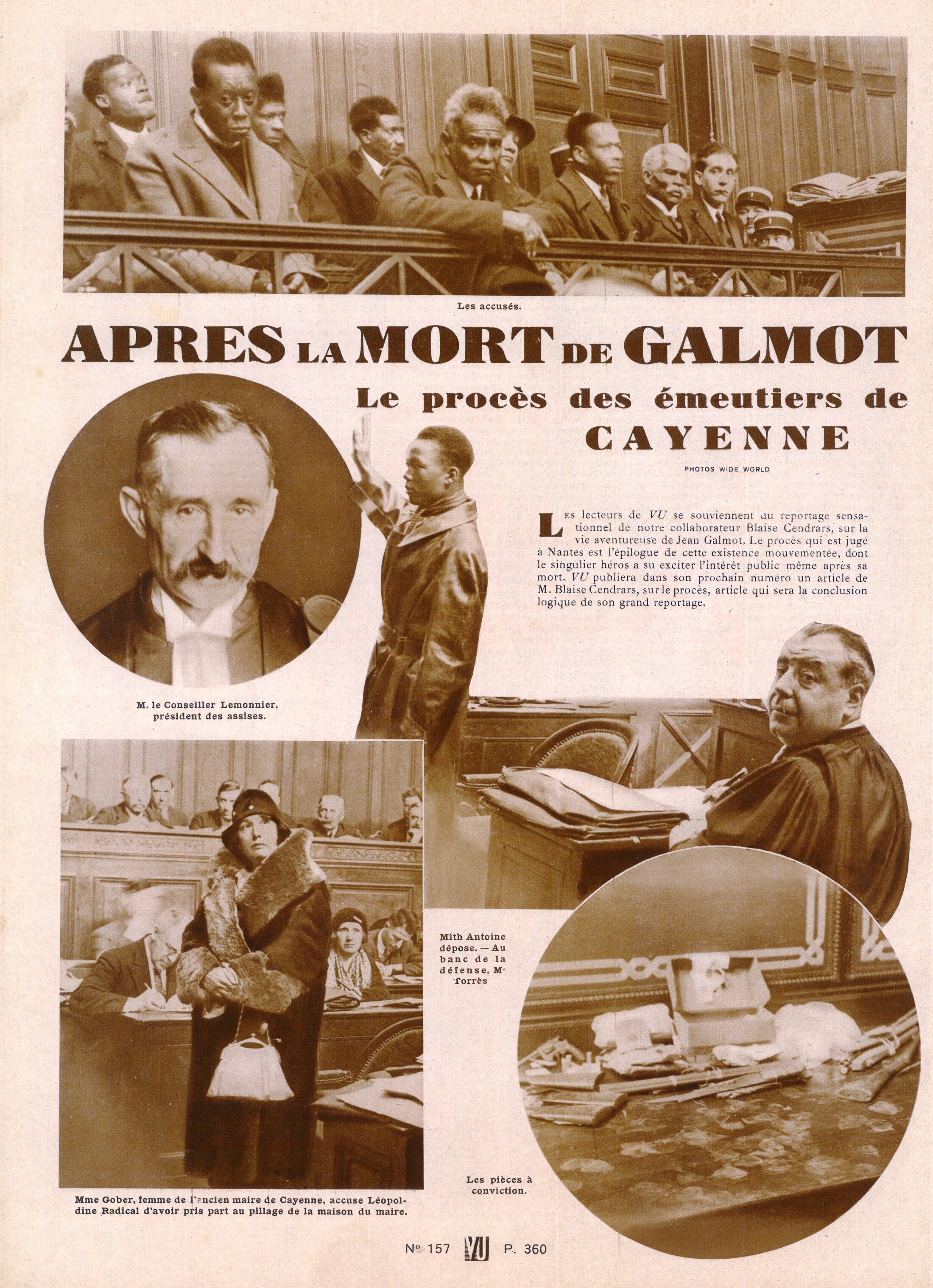

Les acquittés de Nantes et l'ascension politique

Promis à une carrière prestigieuse d’avocat il va se révéler à l’occasion du procès dit des "insurgés de Cayenne" qui s’est tenu du 9 au 21 mars 1931 devant la Cour d’assises de Loire-Inférieure à Nantes devant laquelle l'affaire avait été délocalisée. Quatorze accusés, originaires de Guyane, devaient répondre de meurtres et de pillages en bande commis à Cayenne lors d’émeutes survenues au mois d’août 1928. Celles-ci faisaient suite à des élections truquées dont avait été victime Jean-Antoine Galmot, pétri d’humanisme et considéré par les Guyanais comme leur bienfaiteur. Sa mort soudaine, attribuée, semble-t-il à tort, à un empoisonnement déclencha des exactions diverses dont des meurtres.

Ce procès a été longtemps oublié jusqu'à une remarquable exposition organisée par le conseil général de Loire-Atlantique en 2011.

Dans cette France des années 30 et face à douze jurés populaires, la tâche des avocats dans un procès certes de droit commun mais par maints égards politique était immense.

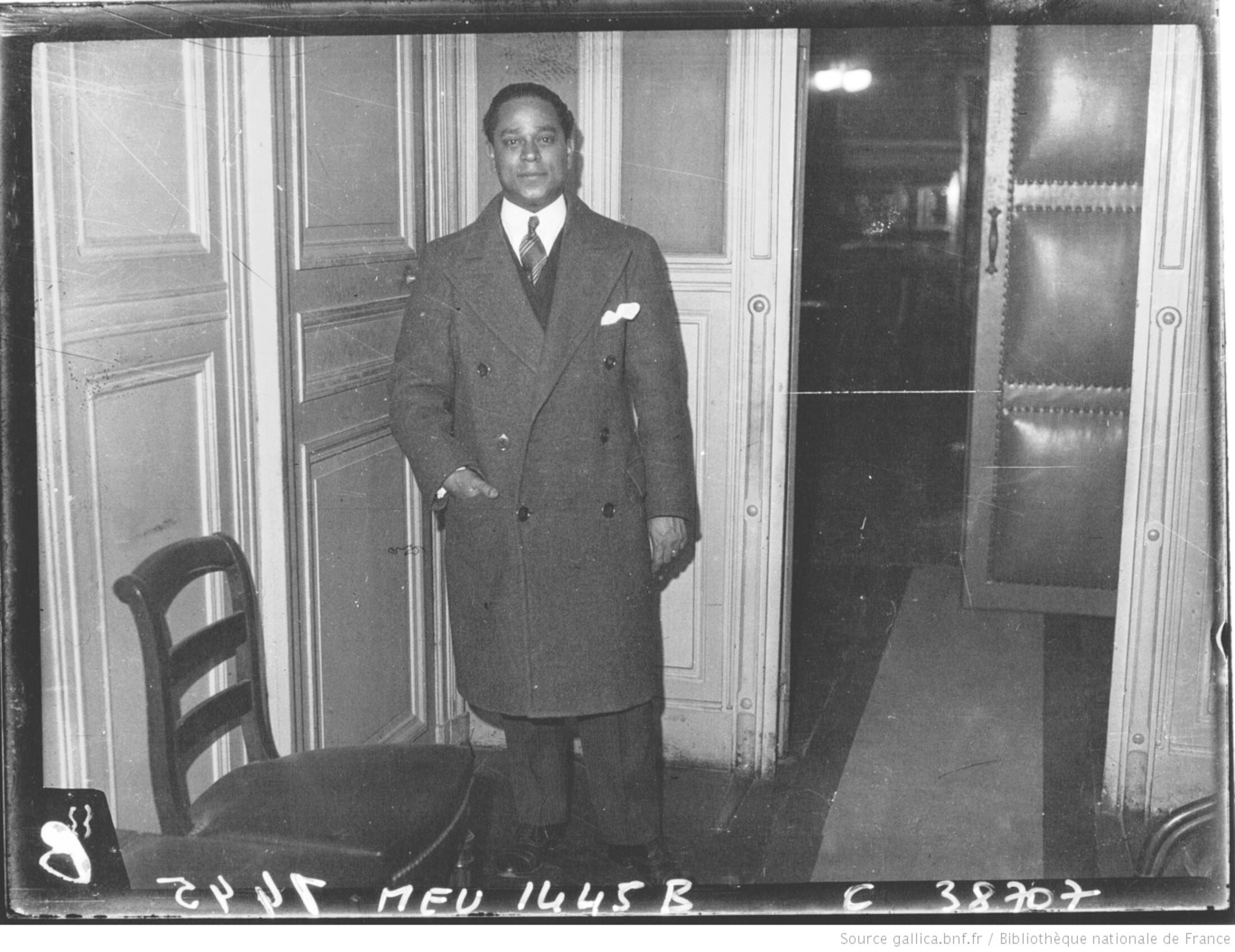

Agrandissement : Illustration 2

La plaidoirie de Gaston Monnerville fut telle que l’ensemble des participants à ce procès savaient qu’un acquittement général est presque acquis. Pendant une longue interruption les autres avocats s’interrogèrent sur la nécessité de plaider et s’il ne convenait pas d’envoyer immédiatement le jury délibérer. Sans doute qu’Henry Torrès - grand pénaliste reconnu qui n'avait pas encore plaidé et qui ne voulait pas échapper à une heure de gloire - jugea qu’il convenait de plaider... Deux avocats plaidèrent en quelques minutes, pour la forme. Torrès plaida le lendemain. Au bout du verdict les 14 accusés guyanais furent acquittés par le jury de Nantes sous les acclamations du public. Encore à ce jour l’histoire des 14 acquittés de Nantes reste malheureusement très peu connue.

Dans une remarquable étude sur cette plaidoirie, considérée comme un modèle, Jean Danet, avocat honoraire et enseignant-chercheur à l’Université de Nantes a pu écrire (J. Danet, Une heure magique : la plaidoirie de Gaston Monnerville au procès des insurgés de Cayenne) : "(...) Leur seul destin commun, ce fut l’école républicaine et le début de la péroraison le leur rappelle: « Messieurs les jurés, la France nous a enseigné qu’il faut mettre avant tout, au dessus de tout, le respect de la personne humaine et le respect des libertés ».

La suite va de soi. Les Guyanais se sont soulevés pour défendre leur liberté. Vous ne devez pas condamner. Suivent quelques phrases sèches qui les invitent à penser en termes politiques les conséquences de leur décision. On dirait aujourd'hui qu’il leur suggère in fine une analyse « conséquentialiste » de leur décision. Ils seront des jurés justes et intelligents. Ils vont rendre la seule décision qui puisse être politiquement viable. Une dernière fois, il utilise le procédé rhétorique qu’il affectionne le plus, la répétition, et c’est pour répéter à l’infinitif un verbe d’action : « Condamner, c’est… condamner, c’est… les acquitter, c’est… les acquitter c’est… »

À l’infinitif et non pas comme une exhortation à l’impératif parce que c’est un choix qu’ils ont à faire et non un ordre qu’il leur donne. Il les a placés jusqu'au bout devant leurs responsabilités. Pas de supplique, pas de prière, un choix clair demandé par ce jeune homme sincère à des jurés dont il vient de faire, en une heure, des hommes de conviction et d’humanité.

La salle pleure, nous dit Géo London. Des bravos éclatent, Torrès donne l’accolade à Monnerville. Une étoile est née. Le lendemain, après la plaidoirie de Torrès, plus emphatique, et après deux heures de délibéré, les jurés reviennent. Ils ont osé. Monnerville n’y est assurément pas pour rien. En donnant de lui-même l’image d’une grande humanité, d’une totale honnêteté intellectuelle aussi, il a donné aux jurés le désir d’une réaction d’humanité devant tant d’injustice.

Le président Lemonnier dira tout ceci d’une phrase : « Votre acte bienveillant et humain, messieurs les jurés, est la manifestation du désir que nous avons tous de voir restaurer en Guyane une ère de paix et de concorde. »

Voici donc une plaidoirie de « désir » plutôt que de rupture, de convergence plutôt que de connivence. En une heure, Monnerville avait « arraché l’acquittement », décroché la lune pour Iqui, Hibade et les autres. « Ti’Momo », le boursier de Cayenne, n’avait pas lu en vain Voltaire, Hugo et Michelet. Dans un an, c’est lui qui sera député.

Dans dix ans, Monnerville ira protester à Vichy contre les premières mesures discriminatoires qui frappent, dira-t-il, « les Juifs, les Arabes et les hommes de couleur ». Est-ce un hasard ? Dans la Résistance, il s’appellera « Saint-Just ». Façon de dire encore une fois que de la tyrannie peuvent naître la colère meurtrière et la force du verbe. Comme un ultime écho aux faits à l’origine de ce procès et à cette plaidoirie (....)"

C’est cette affaire et l’aide de son maître, César Campinchi, qui amenèrent Gaston Monnerville à se lancer dans la politique. Son élection, l'année suivante, comme député de Guyane était de toute façon acquise.

La prémonition du drame Juif

Un an plus tard, dans un discours prémonitoire intitulé « le drame juif » prononcé le 21 juin 1933 au Trocadéro Gaston Monnerville avait déjà imaginé les atrocités à venir :

"Le drame qui angoisse nos frères de race juive n'a pas son écho seulement dans leur coeur.

Chacun de nous se sent atteint au meilleur de son intelligence et de sa sensibilité, lorsqu'il assiste au spectacle d'un gouvernement qui renie ce qui fait la beauté d'une nation civilisée ; je veux dire : le souci d'être juste, la volonté d'être bon envers tous les membres de la famille humaine, quelle qu'en soit la religion, la couleur ou la race.

Me tournant vers les persécutés d'Allemagne, je leur apporte mon fraternel salut et je leur dis :

Nous, les Fils de la race noire, nous ressentons profondément votre détresse. Nous sommes avec vous dans vos souffrances et dans vos tristesses Elles provoquent en nous des résonances que ne peuvent pas saisir pleinement ceux à qui n'a jamais été ravie la liberté. S'il est vrai que l'hérédité est la mémoire des races, croyez que nous n'avons pas perdu le souvenir des souffrances de la nôtre. Et c'est ce qui, en dehors même du plan supérieur de la solidarité des hommes, nous rapproche davantage de vous et nous détermine à nous associer à votre protestation.

Nous sommes à vos côtés et vous nous trouverez toujours à vos côtés, chaque fois qu'il s'agira de lutter contre une mesure ou contre un régime qui tendrait à détruire la justice entre les hommes, ou à abolir leur liberté. Nous nous indignons avec vous ; nous protestons avec vous, de toute la force de notre idéalisme, devant les actes de l'obscurantisme hitlérien. Le racisme allemand, expression suprême d'une mentalité antisociale qui nous reporte aux anciens âges, ne saurait trouver une audience favorable dans un pays comme la France « nourrie des idées générales du monde ».

Elle la trouvera moins encore auprès de nous, fils lointains ou immédiats de cette Afrique, qui a été si malheureuse au cours des siècles. C'est que nous ne nous rappelons jamais sans une émotion poignante les effets du préjugé de race qui a marqué le passage de l'Allemagne en Afrique (…)

Luttons pour en circonscrire les effets désastreux. Menons cette lutte avec sérénité, certes, mais une sérénité qui ne doit exclure ni l'ardeur, ni la fermeté. Il y faudra sans doute quelque courage. Pour aboutir, qu'il nous suffise de nous inspirer du principe qui a été le guide essentiel de l'homme qu'on a eu raison de tant louer ce soir ; de l'abbé Grégoire, ce coeur nourri du lait de l'humaine tendresse, dont les oeuvres, les actes et la vie même en furent une constante, une magnifique illustration : il n'y a pas de vertu sans courage."

Les journaux allemands, empreints d'un profond racisme, avaient pour habitude de réagir dès qu’un « homme de couleur » était amené à exercer, en France, des responsabilités politiques. Après la nomination de Gaston Monnerville au cabinet Chautemps, le correspondant parisien du Berliner Tageblatt écrivait le 4 février 1938 (in Bulletin périodique de la presse allemande. Ministère de la guerre 24/01/1938 20/02/1938) :

"Cette indifférence à l'égard de la race, la troisième République ne la partage plus, aujourd'hui, qu'avec l'Union Soviétique. D'autre part, le député mulâtre Monnerville fait partie du cabinet Chautemps, en qualité de sous-secrétaire d'Etat aux Colonies. Il est tout de même troublant, même pour d'autres que les spectateurs allemands, que la France soit le seul pays de tradition occidentale où pareille chose soit possible."

La Résistance

Engagé volontaire sur le cuirassé "Provence" comme officier défenseur Gaston Monnerville assistera au drame de Mers-el-Kebir, le 3 juillet 1940.

Comme le rappellent les historiens (10ème Anniversaire de la mort de Gaston Monnerville, Archives du Sénat, 2001 ; Gaston Monnerville, la passion républicaine, Conseil Général du Lot, juin 1999) :

"Gaston Monnerville est démobilisé le 17 juillet 1940. Il n’a donc pas pu prendre part au vote de l’Assemblée nationale (sous ce nom, on désigne alors la réunion du Sénat et de la Chambre des Députés), dans la fameuse séance du 10 juillet à Vichy. Les historiens insistent sur le courage des quatre-vingts parlementaires, les fameux " Quatre-Vingts " (57 députés et 23 sénateurs), qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain et ont sauvé l’honneur du Parlement, en refusant l'abaissement de la République. Mais ils oublient de rappeler que si Monnerville n’a pas fait partie des " Quatre-Vingts ", c’est parce qu’il était engagé volontaire."

Gaston Monnerville va s'engager dans la Résistance civile, dans le Sud-Est, jusqu'à l'invasion de la Zone libre en novembre 1942 puis dans la Résistance militaire, dans les maquis de Haute-Auvergne, jusqu’en septembre 1944.

Comme avocat et durant sa période de Résistance civile il va intervenir pour défendre ceux inquiétés par le Régime de Vichy. L'on retrouve trace, dans les archives Dalloz, d'un arrêt rendu le 12 mai 1942 par la Cour d'appel d'Aix. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle Gaston Monnerville va obtenir, avec succès, la confirmation d'une relaxe d'une demoiselle Weinthel poursuivie pour avoir omis de s'être déclarée Juive (Aix, 12 mai 1942, Dalloz, 1942, p. 131.)

La présidence du Conseil de la République et du Sénat

Après la Libération Gaston Monnerville va être élu au Conseil de la République comme représentant de la Guyane le 15 décembre 1946.

Il est élu président du Conseil de la République le 14 mars 1947.

Jusqu'en 1968 il ne quittera plus le siège de la Haute Assemblée, devenue Sénat en 1958.

En septembre 1962 il s'opposera frontalement au général de Gaulle et à Georges Pompidou en contestant les modalités de mise en oeuvre du référendum instituant l'élection du président de la République au suffrage universel. L'analyse juridique qu'il pu alors développer quant à l'erreur de droit commise par le général n'est guère contestable.

L’élu local dans le Lot

Ne pouvant assurer des déplacements en Guyane il se présentera aux élections sénatoriales dans le Lot et fut élu en 1948. Il y présidera le conseil général de 1951 à 1971 et sera élu maire de Saint-Céré de 1964 à 1971.

Il sera enfin nommé au Conseil constitutionnel le 22 février 1974 par Alain Poher, son successeur à la présidence du Sénat.

Gaston Monnerville terminera son mandat à 86 ans. Il décèdera à Paris le 7 novembre 1991.

Cette vie trop méconnue d'un petit-fils d'esclave mériterait que la République l'honore comme elle l'a pu le faire pour Félix Éboué qui est entré au Panthéon.

En 1937 son ami d'enfance, le capitaine Gabriel Bureau (préc.) disait :

"Sa nomination comme sous-secrétaire d'Etat, en dehors même qu'elle consacre la valeur de l'homme et qu'elle magnifie celui qui en est l'objet, prend une valeur significative, au moment où chez certaines grandes puissances, les questions raciales occupent une place des plus importantes.

Elle est l'illustration de la politique démocratique coloniale de notre pays, en vertu de laquelle tous les fils de la France totale sont placés sur un même pied d'égalité.

La France Républicaine affirme ainsi, à la face du monde, qu'elle ne fait aucune différence entre ses enfants et qu'elle rejette avec dédain et horreur cette dégradante conception raciste qui a fait reculer l'humanité de plusieurs siècles."

En éludant la référence coloniale aujourd'hui anachronique nous constatons aujourd'hui que ces principes sont aujourd'hui bafoués.

En 100 ans nos règles démocratiques, notre niveau de vie, les sciences et les techniques ont connu des évolutions considérables.

Mais qu'en est-il de l'école de la République ?