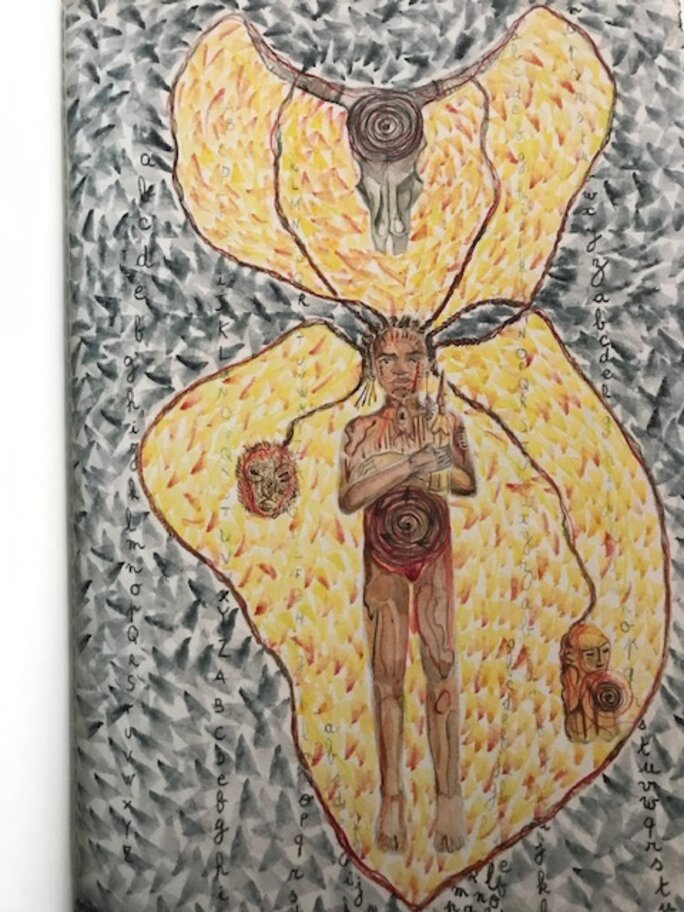

Agrandissement : Illustration 1

Les signes des langues algonquiennes et algiques se mêlent dans une danse folle et secrète (désespérée ?) au syllabaire inuktitut sur les dessins et aquarelles de dame Brutus, qui illustrent les textes poétiques de Stéphane Martelly dans la double fable ‘Le fil d’or et d’argent’ / ‘Comme un trait’, pavé jeté dans la mare trop tranquille de la mémoire canadienne (et pourquoi pas parler d’Haïti à des Français, à ce rythme ?), caillou dans la chaussure décontractée d’un pays qui cultive à grand prix son image de puissance inclusive et bienveillante (quitte à détourner pudiquement attention et regard lorsque son rapport aux Premières Nations est évoqué).

« Alphabet latin ! Français ou anglais vous parlerez ! »

Coups de trique.

« La Très Sainte Bible a-t-elle été rédigée en Nishnaabe ? Alors en anglais ou français vous écrirez ! »

Punitions.

Humiliations.

— L'esprit loup, Amarok, rôde la nuit. Il n’est pas malveillant. Ce sont les loups de plein jour, gavés de certitudes, qu’il faut craindre. Leurs crocs ne font pas de quartier. —

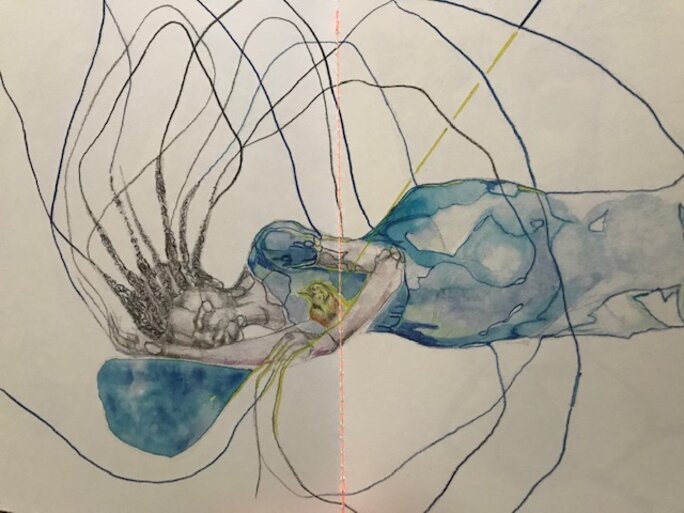

Agrandissement : Illustration 2

« Il fallait que ce soit comme un trait

comme elle est arrivée

et qu’elle m’a dit tout de suite

que ce n’était pas agréable ce que je faisais

Comme j’écrivais déjà

elle m’a dit que ce n’étaient pas les bonnes formes

celles que je connaissais

elle a dit que c’était mon attitude

mon exaltation

qui n’étaient pas les bonnes à mes parents

Agrandissement : Illustration 3

Mes parents se sont fâchés

Et puis elle a dit qu’on ne l’avait pas laissé dire

laissé faire

tout ce qu’elle savait

Alors ils l’ont tous laissé faire

pour mon bien

Le dernier jour

j’étais désespérée

car elle m’avait coupé de mes rêves

comme un trait »

[Stéphane Martelly - ‘Comme un trait’]

Agrandissement : Illustration 4

Deux récits qui s’enchâssent : ‘Comme un trait’, qui suit le parcours résistant/résilient d’une petite fille à la psyché bien trop ondulante, trop amoureuse des courbes et des chemins de traverse pour être tolérée par une institution et une langue qui ne jurent que par les traits, de ces traits secs et sans finesse qu’affectionnaient les colons européens par exemple lorsque, règle en main, ils se partageaient l’Afrique. Et ‘Le fil d’or et d’argent’, éblouissante affirmation de la souveraineté de soi, du refus de l’aliénation et de l’appauvrissement du monde, du diktat de l’imaginaire uniforme.

Si Claudia Brutus illustre cette double fable née d’une commande pour l’exposition ‘Tresser la ligne’ (au Projet Casa de Montréal), Stéphane Martelly tient la plume pour nous servir de guide dans ce périple douloureux au pays de l’enfance bridée.

Agrandissement : Illustration 5

Née à Port-au-Prince, Stéphane Martelly est écrivaine, peintre et chercheuse au Québec. Les rêveries du jeune âge demeurent pour elle une source d’inspiration inépuisable. Autant que les marginalités littéraires et la création haïtienne contemporaine.

Claudia Brutus, artiste visuelle née d’une mère bulgare et d’un père haïtien, élevée en Algérie mais épanouie en France (Alexandre Eudier parle à son égard « d’expression apaisée d’un chaos identitaire », dans le très beau portrait qui lui est consacré dans le dernier numéro de la précieuse revue Do*Kre*I*S). Elle traque sans fin les traces des songes primordiaux et celles des racines profondes, métissées, de chacun.

L’une enseigne la littérature à l’Université de Sherbrooke tandis que la seconde éveille à l’art et à l’expression personnelle les plus petits dans les Yvelines, en plus de ses expositions personnelles (la prochaine en novembre à Fontenay-sous-Bois pour la quinzaine des solidarités, Haïti sera à l’honneur).

Mêler talents et forces, pour ces deux tisseuses de liens guidées par la même idée obsessionnelle de la transmission, a dû relever de l’évidence. Et c’est vers le scandale des pensionnats canadiens pour autochtones que leurs fins regards humanistes se sont tournés.

Agrandissement : Illustration 6

Environ 150.000 enfants appartenant aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis ont été arrachés à leurs familles et à leurs communautés pendant un siècle et demi d’histoire canadienne (1831 : ouverture du Mowak Institute dans l’Ontario. 1996 : fermeture du dernier pensionnat, en Saskatchewan). Véritables usines à lobotomiser, le but de ces « pensionnats pour autochtones » était limpide, parfaitement assumé par le pouvoir fédéral comme par les églises catholiques et protestantes :

« tuer l’Indien chez l’enfant ».

Sous couvert d’assimilation (à marche forcée), l’idée était de soustraire les plus jeunes à leurs géniteurs, à leurs culture, coutumes ancestrales et croyances animistes pour mieux réduire (voire annihiler) les réserves des premiers habitants (5% de la population aujourd’hui). Pour mieux transformer cette jeunesse remodelée en parfaits ouvriers dociles et bons chrétiens, poussés à leur sortie à « l’émancipation » (le reniement intégral de leurs racines au profit de la citoyenneté canadienne, celle-ci leur permettant d’acquérir par exemple le droit de vote une fois adultes, ce qui était refusé aux autochtones jusque dans les années 60 - et plus clairement jusqu’à la Charte des droits et libertés de 1982). Au fil du siècle, les pressions pour obliger les parents à abandonner leurs enfants à ces centres de (dé)formation ont varié (de l’obligation pure et simple à la suppression de toute aide étatique en cas de refus) mais ont toujours conservé la même férocité coloniale, les mêmes arrogance et violence sûres de leur légitimité.

« Civiliser le sauvage », crucifié en bandoulière, quitte à en devenir bestiaux. Schéma décidément bien répétitif dès que la Croix et les pouvoirs temporels aspirant à l’omnipotence, à l’impérialisme, s’allient…

Agrandissement : Illustration 7

— Le souffle (l’anirniq) des disparus berce l’enfant endormi. Est-il en paix, lui, sa journée de besognes, de gavage idéologique, terminée ? Impossible. Puisqu’il connaît le pouvoir punitif des anirniit (esprits) dès lors que les rituels et l’observance des coutumes ne sont plus respectés.

La culpabilité et la crainte de trahir son ascendance de s’ajouter à l’abaissement organisé de son estime de lui.

La nuit, la paix des consciences n’est donc pas, dans les dortoirs glacés, sans âme. —

« Les enfants indiens devraient être retirés le plus possible de l’influence de leurs parents, et la manière d’y arriver est de les placer dans des écoles industrielles où ils vont acquérir les habitudes et les pratiques des Blancs » écrivait ainsi sans trembler le premier ministre canadien John A. Macdonald en 1883.

D’un trait de plume, combien d’existences fracturées ?

En 1920 encore, le ministre des Affaires indiennes Duncan Campbell Scott ne prenait pas plus de gants : « Je veux me débarrasser du problème indien. En fait, je ne crois pas que le pays devrait continuer de protéger une classe de personnes capables d’ être autonomes […]. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au Canada qui n’ ait pas été absorbé dans la société, jusqu’à ce qu’ il n’y ait plus de question indienne ni de ministère des Affaires indiennes. Voilà l’objet de ce projet de loi. »

Les longues tresses de la jeune fille (lianes libres, frondeuses, inadmissible désordre. Des lignes droites ! Des lignes droites ! Des traits nets et rassurants !) se font perchoir pour une perruche-esprit, support pour les totems millénaires, désormais tabous. Les pinceaux et crayons de Claudia Brutus tracent l’imaginaire assiégé mais résistant, trésors floraux signifiants, legs des ancêtres à présent menacés par les ciseaux barbares. Tout-puissants.

Agrandissement : Illustration 8

La coupe et le rasage : brutales armes utilisées systématiquement par le personnel de ces institutions pensées pour briser.

Imposer, dès leur arrivée, les codes euro-canadiens à de jeunes enfants qui jusqu’ici accordaient, comme tous les membres de leurs communautés, une place primordiale aux longues chevelures, symboles d’union avec nature et ancêtres.

De 2007 à 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a recueilli les témoignages de maints anciens élèves de ces pensionnats de la honte. Provoquant, avec cette libération de la parole qui s’est matérialisée par la parution d’un solide et impitoyable rapport, une onde de choc au sein de la société canadienne oublieuse.

— A’akuluujjusi, la grande Mère créatrice du peuple Inuit, ses cornes de caribou dressées, veille via les songes sur ces petites têtes pas assez blondes. Les cercles concentriques sur son crâne, symboles de la mémoire et de la puissance spirituelle, communiquent (à travers les tresses conductrices tel un tapis végétal invisible) avec ceux de l’immature, tripaux. C’est du ventre que les racines poussent. Monde caché et tu qui protège encore (pour combien de temps ?) de l’armée des lettres étrangères, conquérantes; hégémoniques. —

Agrandissement : Illustration 9

Concluant à rien de moins qu'à un génocide culturel, cette étude a mis en lumière l’automaticité de la déshumanisation au sein de ces institutions : abandon du nom des enfants (remplacé par un numéro), interdiction d’utiliser les langues maternelles (pour mieux les oublier, les tuer à petit feu), châtiments corporels systématiques, humiliations quotidiennes, rupture des liens familiaux (même lorsque les membres d’une même fratrie vivaient dans un établissement commun) et donc coupe ou rasage des si essentiels longs cheveux dès l’arrivée.

Confiée aux églises, la gestion de ces mouroirs de l’identité autochtone a donné lieu à d’innombrables abus et crimes. Sexuels entre autres.

En 2021, plus d’un millier de tombes anonymes ont été découvertes aux abords de ces sinistres établissements.

Nouveau choc pour les Canadiens qui pensaient de bonne foi connaître l’histoire de leur pays.

— Des rives de la baie d’Hudson à celles de la baie de Burrard, s’élève le son obsédant et mélancolique des tambours chamans. Et les pinceaux de Claudia Brutus de fixer sur toile quelques traces imaginaires des vies gâchées. —

Entre 4000 et 6000 élèves auraient disparu ainsi, sans bruit, de ces sordides pensionnats. Sans demandes d’explications, de justifications, auprès des fonctionnaires de Dieu. Des mandatés basse besogne du pouvoir fédéral.

Pédophilie, maltraitance physique et psychologique, négation de l’identité propre à chacun et à chaque peuple : nombre de ces pensionnaires autochtones sont ressortis - sans surprise - brisés.

Plutôt qu’ « assimilés ».

Agrandissement : Illustration 10

Alcoolisme, comportements addictifs et auto-destructeurs, vie sexuelle troublée, violence conjugale : si l’étouffoir institutionnel n’est pas parvenu à déraciner les cultures millénaires, il a tout de même réussi à déglinguer foultitude d’existences. Celles d’enfants trahis et rabaissés. Piétinés et ridiculisés. Dénaturés.

"La résine irriguait cette blessure profonde

pendant que le fil éclissait ses cuticules

pour ouvrir le tronc

en rideaux sombres

Le fil s’éternisait

jusqu’au ciel imprécis

en zigzags"

[Stéphane Martelly - ‘Le fil d’or et d’argent’]

La Déclaration sur les droits des Peuples Autochtones fut adoptée aux Nations Unies le 13 septembre 2007 seulement mais, son application effective (intégration de l’apport des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans l’histoire canadienne, et de leurs cultures dans les curriculums éducatifs et supports narratifs nationaux) de traîner en longueur dans les diverses provinces.

Si le terme ‘Indiens’ fut abandonné dans les années 80 (péjoratif et surtout inexact), les préjugés sociaux et racistes de perdurer contre des communautés qui aujourd’hui vivent majoritairement en milieu urbain plutôt que dans les réserves (au nombre de 1259, soit 28.000 km2).

Environ 1,8 million de personnes (beaucoup de jeunes. 28% ont moins de 25 ans) se reconnaissent autochtones au Canada à ce jour. Au Québec seulement, des Naskapis aux Cris en passant par les Inuits, onze nations représentant 1% de la population (disposant toutes d’une identité, d’une histoire et d’une culture distinctes) sont réparties sur le territoire.

Agrandissement : Illustration 11

En 2008, le premier ministre Stephen Harper s’excusa, au nom du gouvernement, auprès des peuples autochtones du Canada pour « les abus, la souffrance et le déracinement culturel et générationnel qu’ont engendré les pensionnats, des institutions approuvées par le gouvernement au nom de l’assimilation ».

Justin Trudeau lui emboîtera le pas régulièrement, en particulier lors de la parution du rapport du CVR. Promesse d’aides aux réserves, de soutien pratique aux écorchés, d’une visibilité accrue accordée aux membres des Premières Nations…

En 2009, le pape Benoît XVI, lui, d’exprimer ses « regrets pour les sévices subis par des milliers d'enfants autochtones dans les pensionnats dirigés par des prêtres catholiques ».

Un peu court.

Rome n’a jamais été très réactive ni démonstrative niveau repentance.

Il fallut attendre un pape plus progressiste, François, en 2022, pour que « l’infaillibilité » vaticane lâche le vilain mot : ‘génocide culturel’. Et demande pardon.

Un peu tard aussi malgré tout. Pour les centaines de milliers de victimes.

La présentation récente du futur premier musée national de l’histoire du Québec (ouverture prévue pour 2026) vient de donner lieu à quelques nouvelles passes d’armes sur le sujet. Le premier ministre de la province, François Legault, semblant faire débuter dans son discours l’histoire canadienne à Jacques Cartier et à Samuel de Champlain (« fondateurs de notre nation » selon l’édile), semblant à nouveau oublier ou considérer comme part négligeable l’apport des premiers habitants.

L’inconscient collectif, décidément, de freiner sec devant l’obstacle que paraît être la vraie diversité. À moins que ça ne soit le souvenir insupportable d’une violence étatique actée qui aggrave le refoulement commun.

Mais les lecteurs français auraient bien tort pourtant d’accabler la mémoire sélective des Canadiens, nous qui avons tant de mal à nous attarder sur notre propre histoire coloniale et esclavagiste. Quant à nos langues régionales, c’est bien aussi à coups de règles en fer qu’elles ont été mises au pas par nos instituteurs laïcs.

Claudia Brutus et Stéphane Martelly ne pointent de toute manière aucun doigt accusateur : c’est aux enfants oubliés des pensionnats, victimes des folies idéologiques du goupillon et du bâton régalien, que l’ouvrage est dédié. Un délicat et puissant travail mémoriel, aussi poétique qu’édifiant, qui évite le piège de l’appropriation pour mieux se concentrer sur l’expression (visuelle et littéraire) de la sensibilité enfantine confrontée au cynisme adulte.

Par là même, la double fable dépasse par son onirisme et son appel permanent à la nature et au perméable le cadre de son sujet et s’adresse à tous les… enfants vieillis que nous sommes. Indifféremment aux cases identitaires dans lesquelles nous aimons tant nous enferrer.

« Alors qui parlera ma langue ?

mais tant d’amour aura passé »

— ‘Comme un trait’/‘Le fil d’or et d’argent’. Stéphane Martelly (textes) & Claudia Brutus (illustrations) —

Disponible en France à la librairie Calypso, Paris 14

Et à la librairie La Flibuste, Fontenay-sous-Bois

Auprès des auteures également : • Claudia Brutus

Agrandissement : Illustration 13

— Deci-Delà —