Agrandissement : Illustration 1

Visite sur le fil ce dimanche pour profiter, au sein du mausolée républicain français, de la double exposition qui rend un hommage aussi flamboyant que tardif aux combattants méconnus de la liberté. À celles et ceux qui se sont levés contre l’esclavage au péril de leur vie, de la bataille de Vertières à la terre guadeloupéenne, des mornes martiniquais aux bancs de la Convention nationale. Des cales inhumaines des négriers au mouroir du fort de Joux.

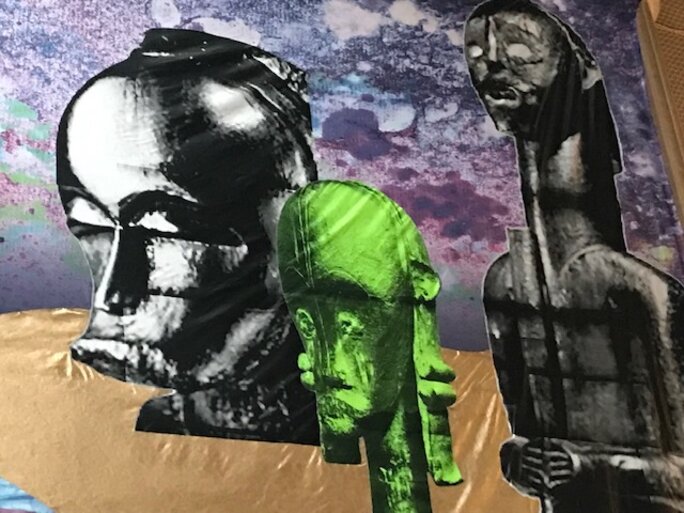

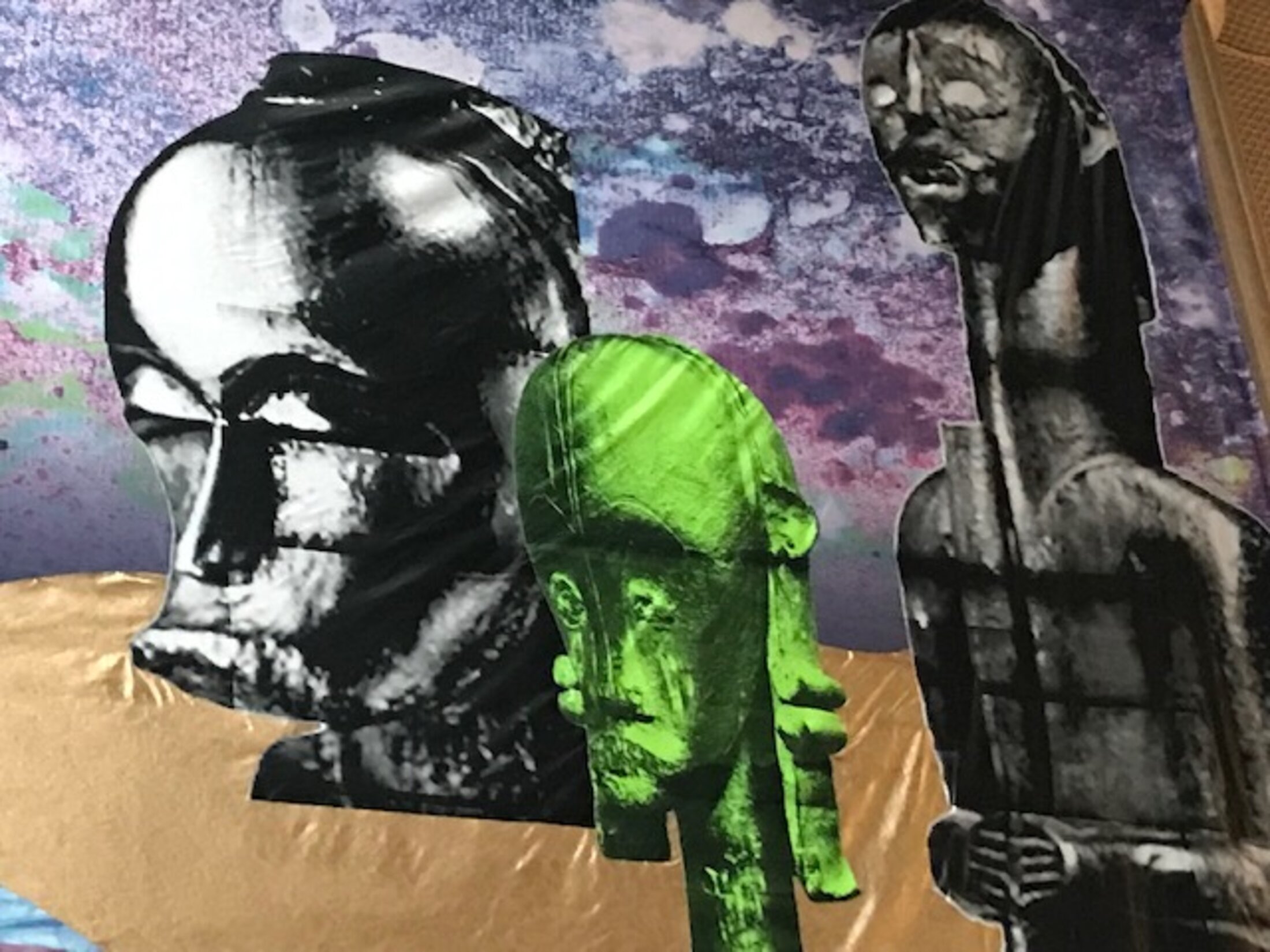

Ce sont d’abord d’immenses drapés colorés suspendus à 5m de hauteur dans le transept du monument, puis dans l’allée du sanctuaire une haie d’honneur de bannières psychédéliques à l’effigie de figures peu représentées dans nos livres scolaires (litote), qui frappent le visiteur lorsqu’il entre.

Jeanne d’Arc, Clovis et Charlemagne, depuis leurs pompeuses toiles marouflées posées aux murs pour incarner la Nation, rougiraient presque devant telle explosion de couleurs.

Agrandissement : Illustration 2

Sanité Bélair (voir la pièce ‘Opéra Poussière’ de Jean d’Amérique), Solitude (‘Solitude la flamboyante’ de Paula Anacaona) ou encore Dutty Boukman (« indestructible » hougan initiant le soulèvement haïtien lors de la cérémonie de Bois-Caïman en 1791) se rappellent à nos mémoires défaillantes en devenant hôtes.

Ces capsules pigmentées explosant au regard - des piliers à l’autel de la Convention - pourraient déstabiliser dans un lieu (tout laïc qu’il est désormais) dédié au recueillement.

Agrandissement : Illustration 3

Ce peps soudain dans la mi-pénombre permanente, cernant le très solennel pendule de Foucault qui ne cesse de démontrer, pourrait même faire grincer les dents de ceux qui s’attendaient à une gravité plus appuyée autour du thème de l’esclavage. Crime contre l'humanité reconnu depuis la loi Taubira en 2001.

Et pourtant : ces installations pensées et réalisées par l’artiste italo-guadeloupéen Raphaël Barontini font immédiatement mouche (du coche) en s’octroyant l’espace laissé vide.

Nul besoin de ressortir les instruments de torture légalisés par le Code Noir dans les colonies, d’exhiber chaînes et fouets pour illustrer l’injustice vécue par des millions de femmes, hommes et enfants tout au long du sinistre commerce triangulaire mené par les grandes puissances européennes de l’époque. Par la France en particulier (avec la création de la Compagnie du Sénégal surtout, par Louis XIV en 1673).

Agrandissement : Illustration 4

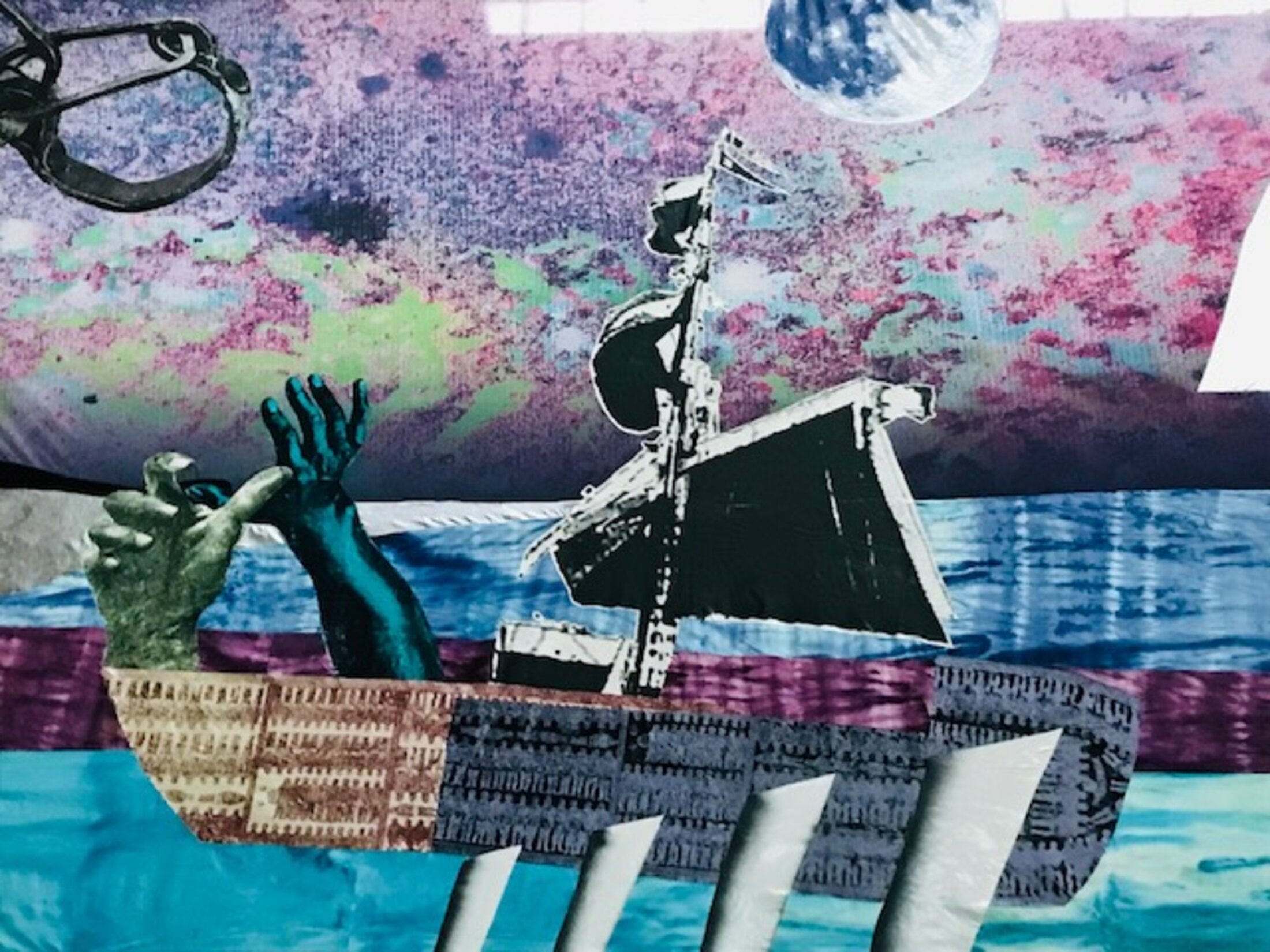

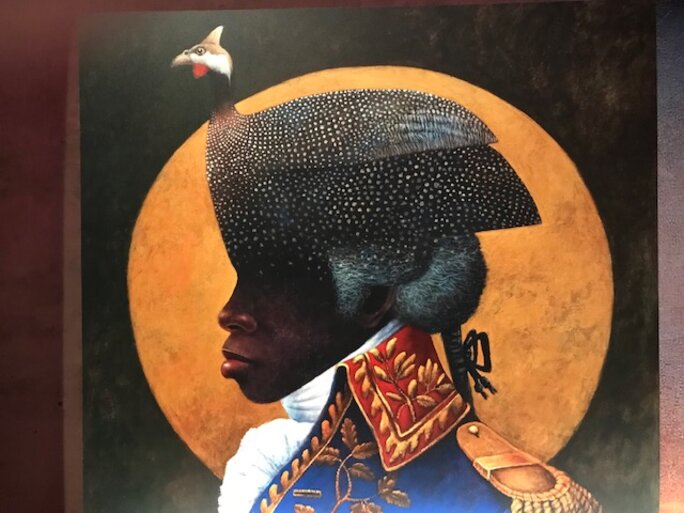

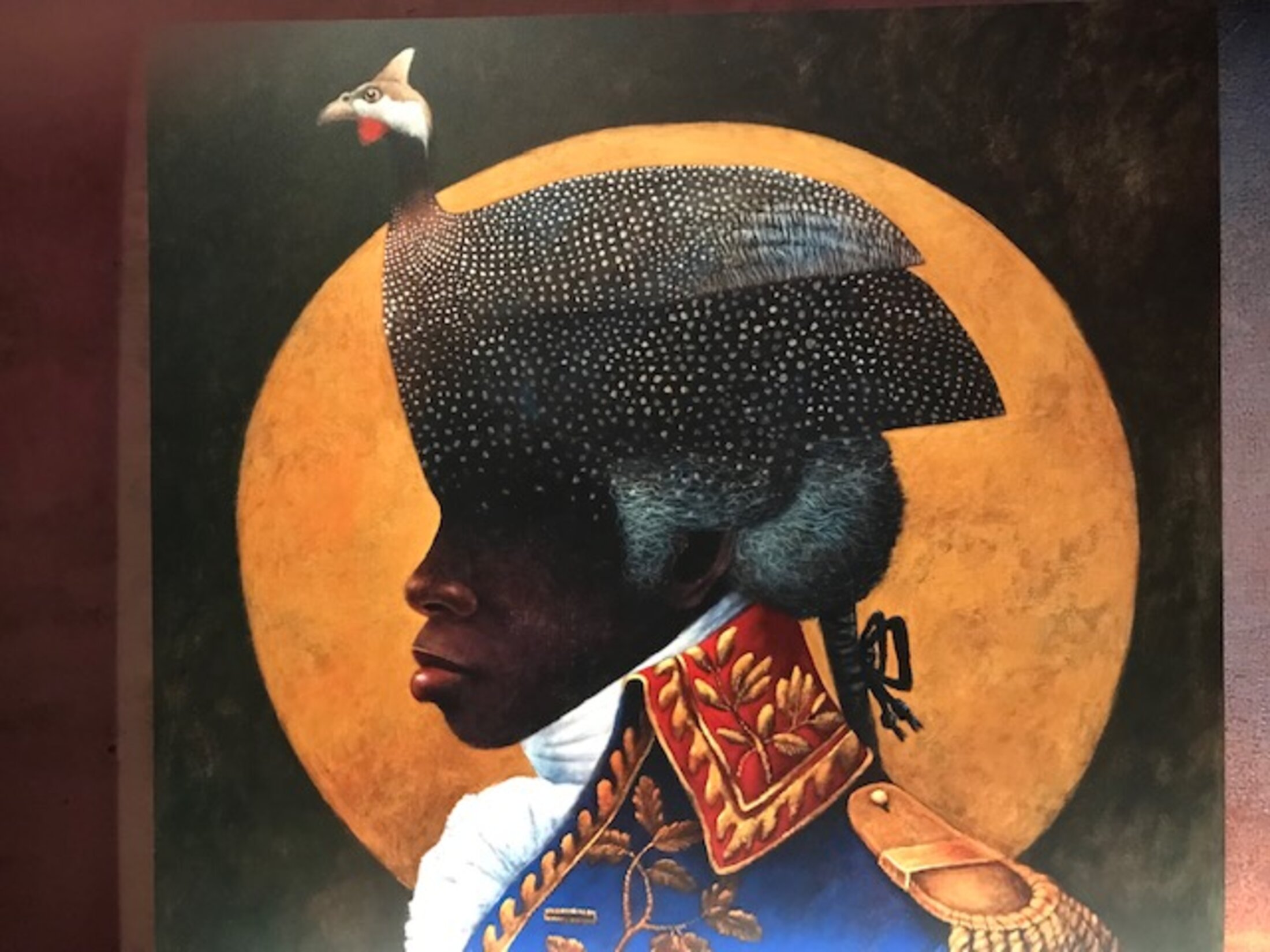

C’est au contraire à coups de collage, d’assemblage, de peinture et d’étoffes vives que le plasticien de 39 ans rend, en ce temple mémoriel tricolore, dignité et place physique aux oubliés de l’Histoire (qui ont plus que participé, par leurs mains, sang et malheur à la création et au maintien de la puissance nationale). Leur restituant identité et univers culturel propre. En soulignant de facto l’idée d’ailleurs. Africain ou insulaire.

Mais un ailleurs asservi, un différent pillé et hiérarchisé, qui permit l’enrichissement des pays kidnappeurs.

Agrandissement : Illustration 5

« Dans cette carte blanche du Panthéon, je n'avais pas envie de parler forcément des personnalités qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage en métropole. Mais plutôt de ceux qui n'avaient pas de représentation. Ces figures historiques, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de représentations, ni d'images d'elles. Et notamment de beaucoup de figures féminines […] Ici, je donne à la fois une représentation à des figures historiques qu'on connaît, dont on a les noms, dont on a les biographies, mais qui, en même temps, subissent une sorte de non-figuration dans l'Histoire, et dans un monument comme celui-là » d’expliciter l’artiste.

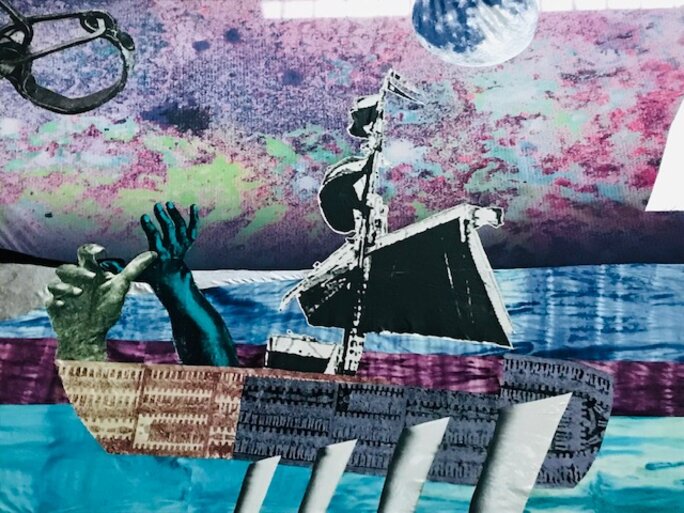

Lever tête. Observer une tenture qui illustre la traite atlantique. Des mains noires s’échappent des sinistres cales des navires marchands. Déracinement et déportation.

Une autre sort de l’océan. Un homme à la mer ? Non. Une pièce de bois d’ébène perdue.

Comment ne pas, là, songer au drame migratoire en cours ? C’est la Méditerranée à présent le tombeau. Mais ce n’est plus de la marchandise aujourd’hui qui tombe à l’eau. Seulement des fâcheux.

Aucun hommage proche en vue.

Agrandissement : Illustration 6

Gagner la crypte en silence. La statue de Voltaire observe. Victor Schœlcher et Félix Éboué (compagnon de la Libération et premier homme noir à être inhumé au Panthéon) se reposent.

La seconde exposition (qui s’imbrique parfaitement avec la première), organisée par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, s’y déploie.

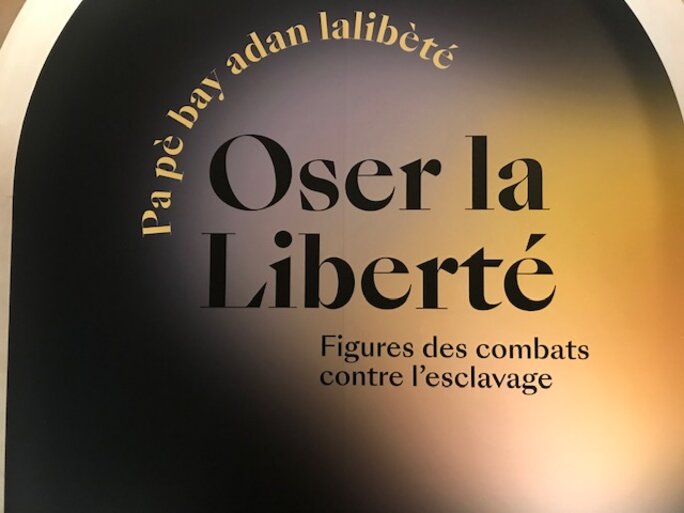

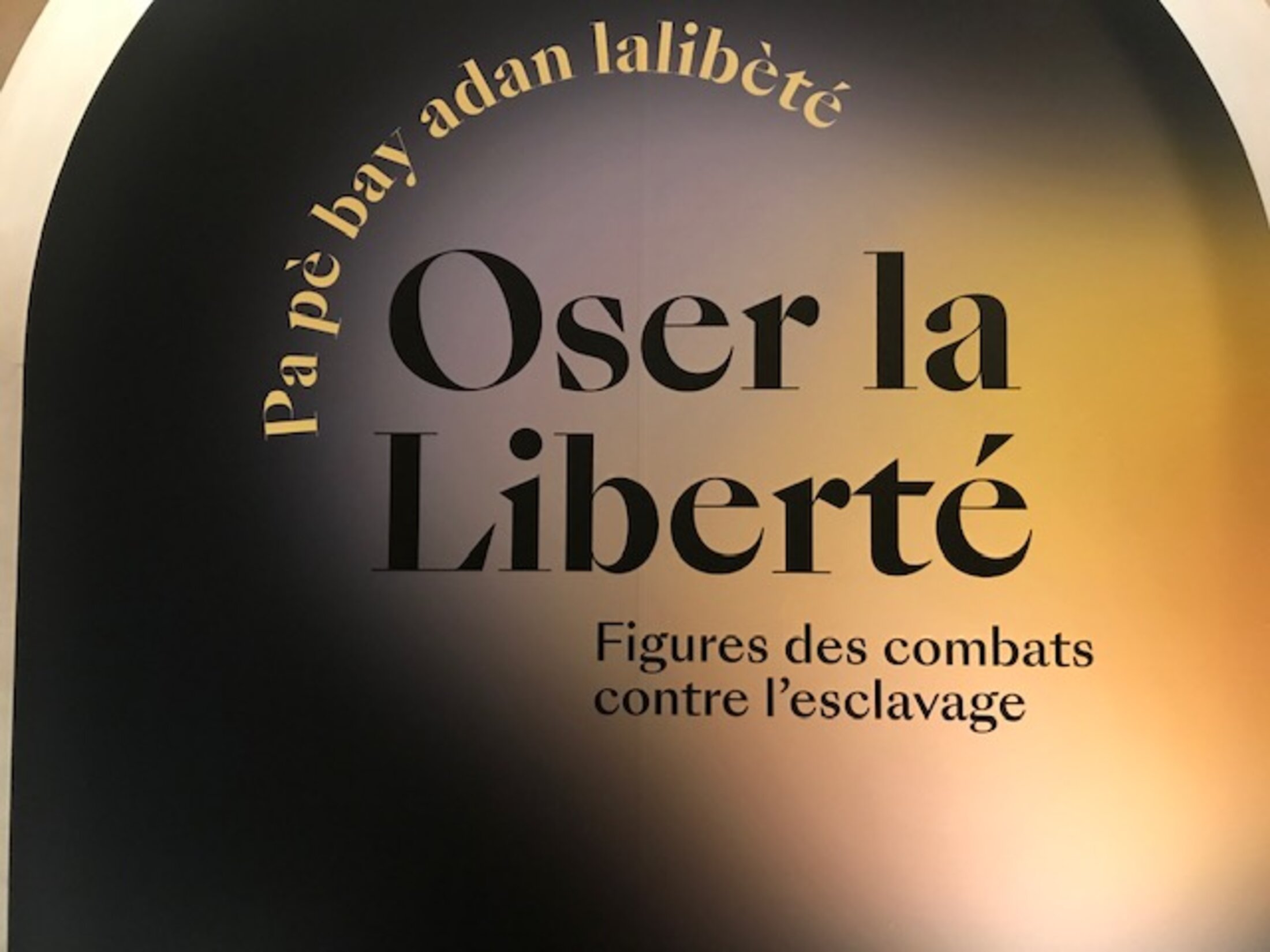

‘Oser la liberté’ ou les combats pour l’abolition.

Agrandissement : Illustration 7

Les tombeaux adjacents de Jean Moulin, de Simone Veil, de Jean Zay, de Germaine Tillion et les lumières tamisées poussent à la délicatesse des pas.

Quatre parties s’articulent autour des figures résistantes et des étapes douloureuses qui ont mené à l’abolition définitive de l’esclavage en France en 1848 (après le faux espoir de 1794). Des voix créoles résonnent depuis les installations.

La traite, les marronnages, les abolitions et la commémoration.

Des premiers marronnages (fuite des esclaves de la propriété des maîtres) aux débats enflammés en Métropole en 1789, de la création de la Compagnie des Indes occidentales par Colbert à la Révolution haïtienne de 1804 (Saint Domingue jusqu’alors. Première nation noire à avoir brisé ses chaînes seule), de la hiérarchisation des êtres humains selon leur couleur de peau à la tardive reconnaissance portée par la loi de 2001.

Agrandissement : Illustration 8

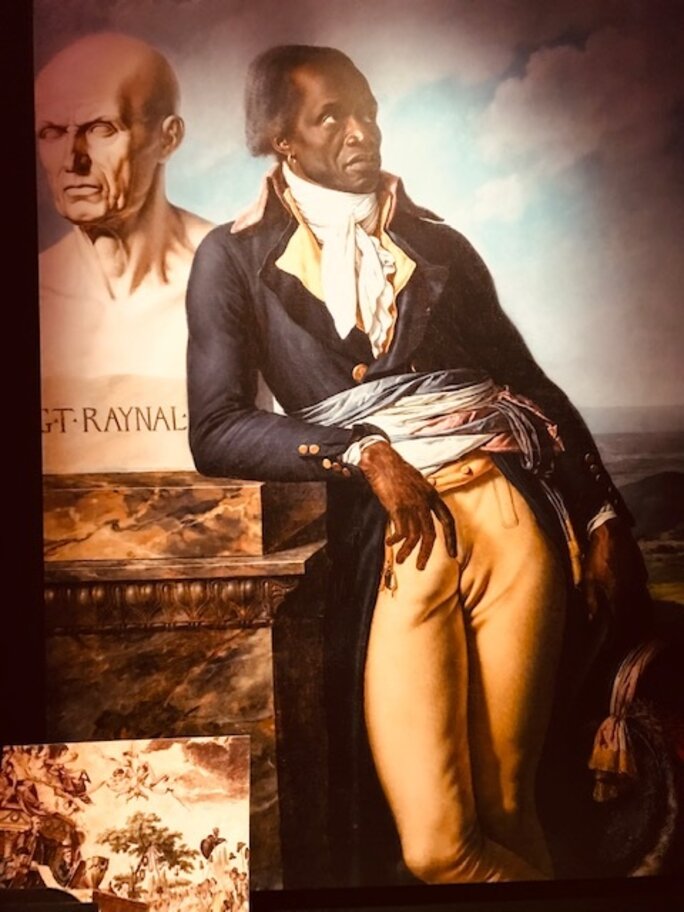

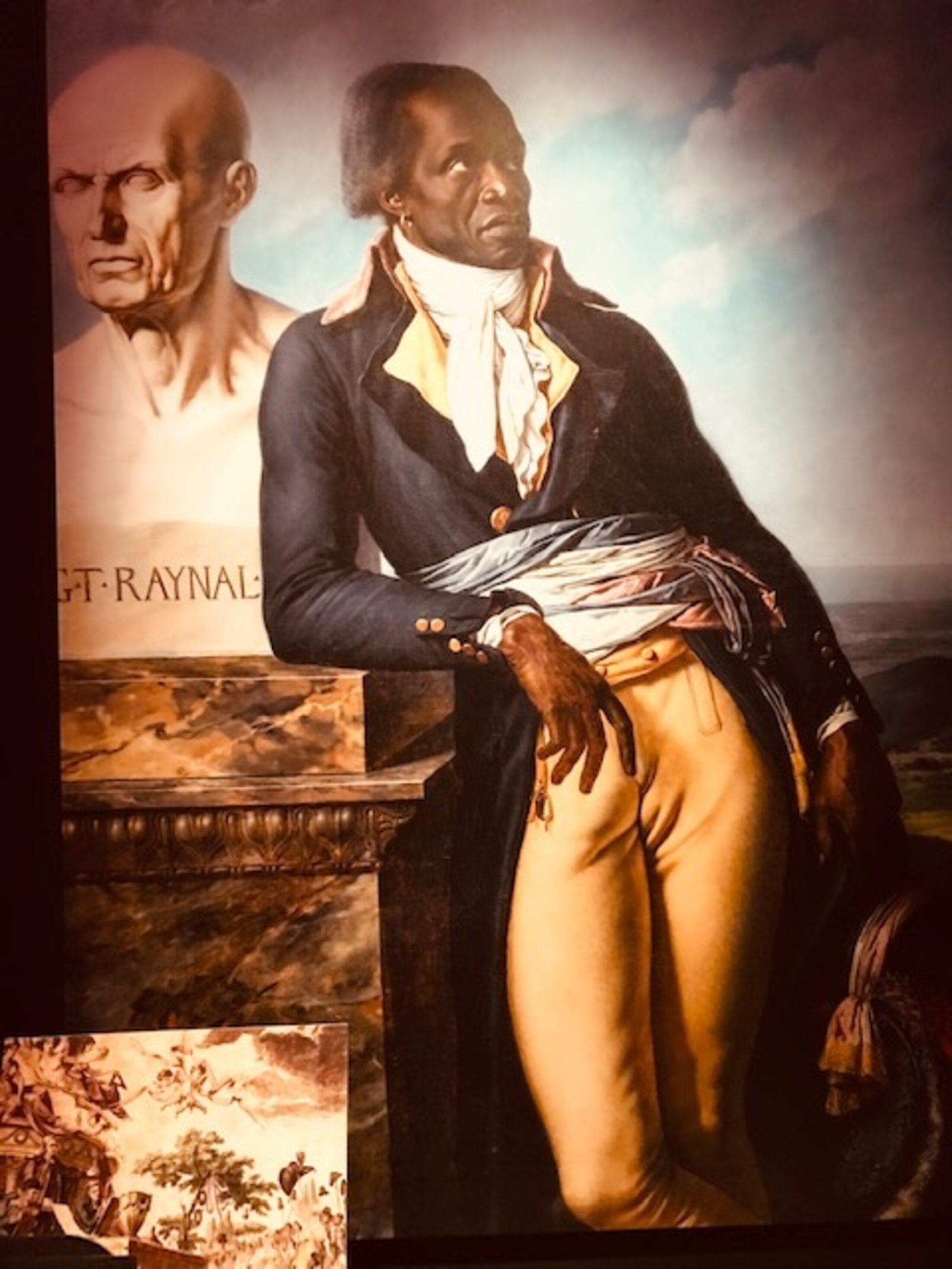

Les portraits de Toussaint Louverture, du réunionnais Furcy, de l’abbé Grégoire, celui de Jean-Baptiste Belley se dévoilent.

Deux filles illégitimes de Louis XIV sont servies à Versailles par leur négrillon, petit garçon noir d’agrément. Il est placé par le peintre au même rang que le chien, dont il partage la couleur. Songer à Morgan, esclave de Chateaubriand. À Zamor, celui de la du Barry. Enfants déshumanisés offerts tels des paquets, condamnés à incarner l’exotisme devant la cour. Petits perroquets atypiques, singes savants. Condamnés au drame en grandissant sur terres si hostiles.

Agrandissement : Illustration 9

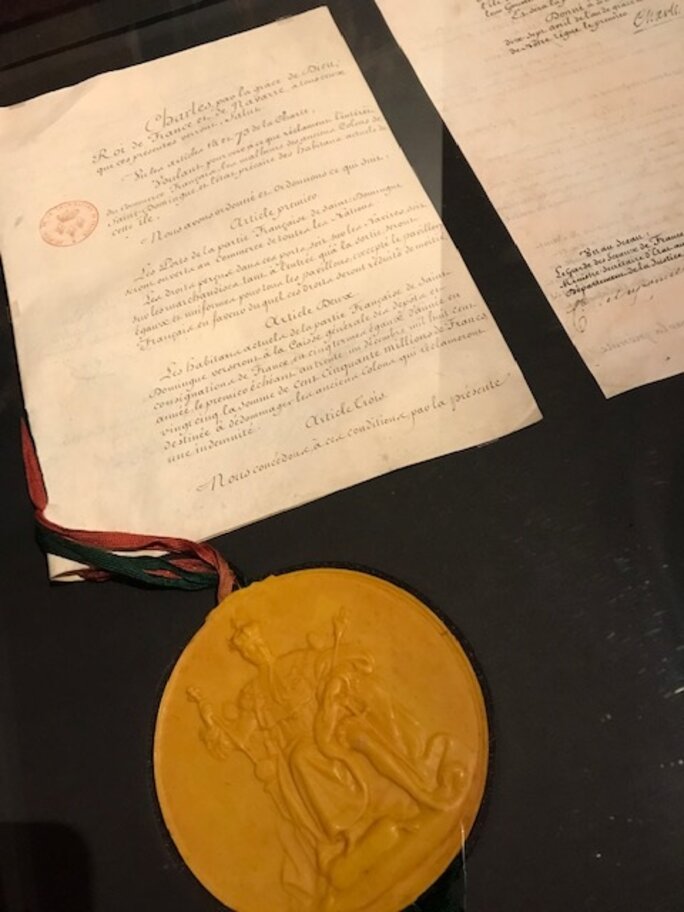

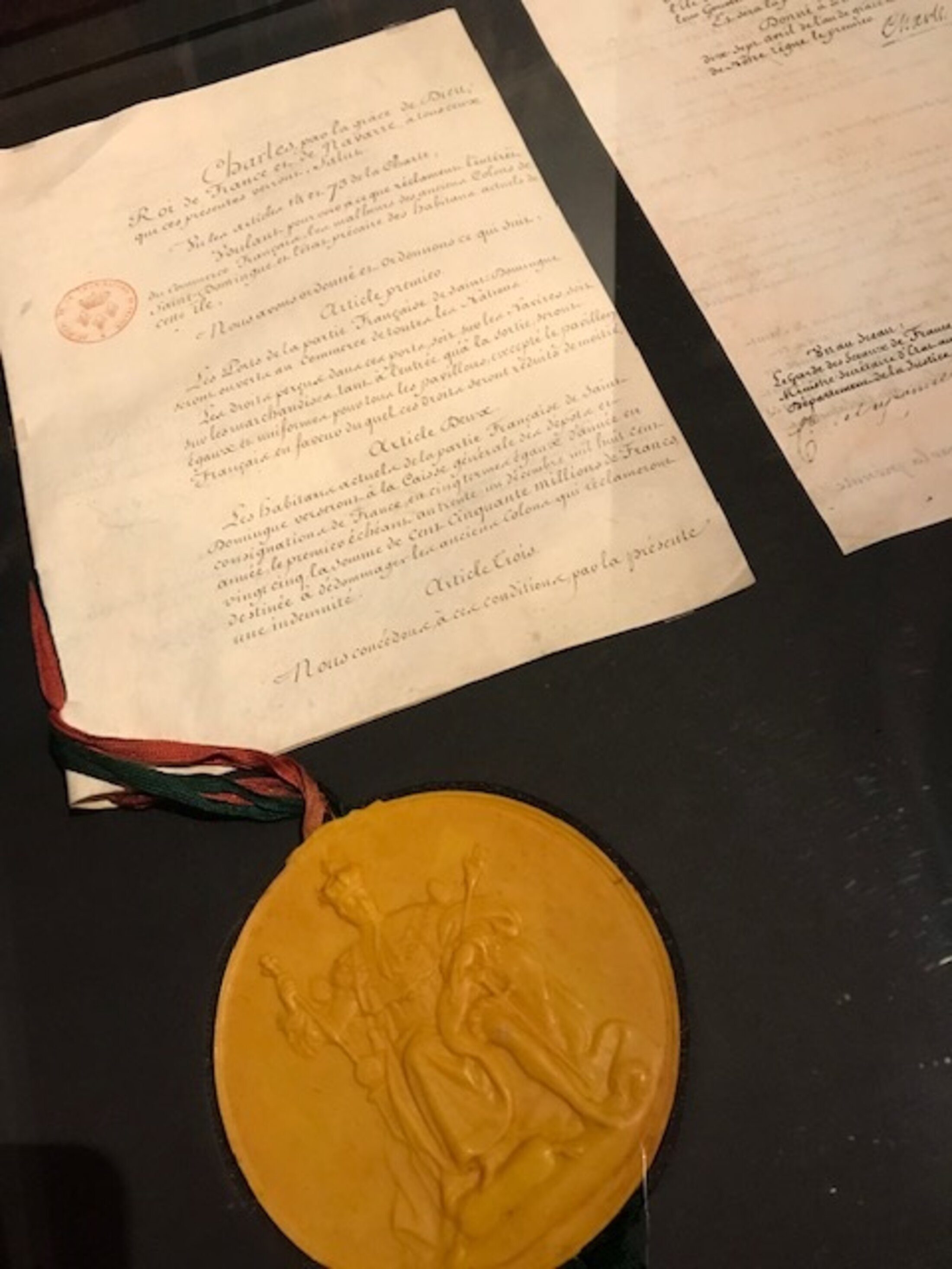

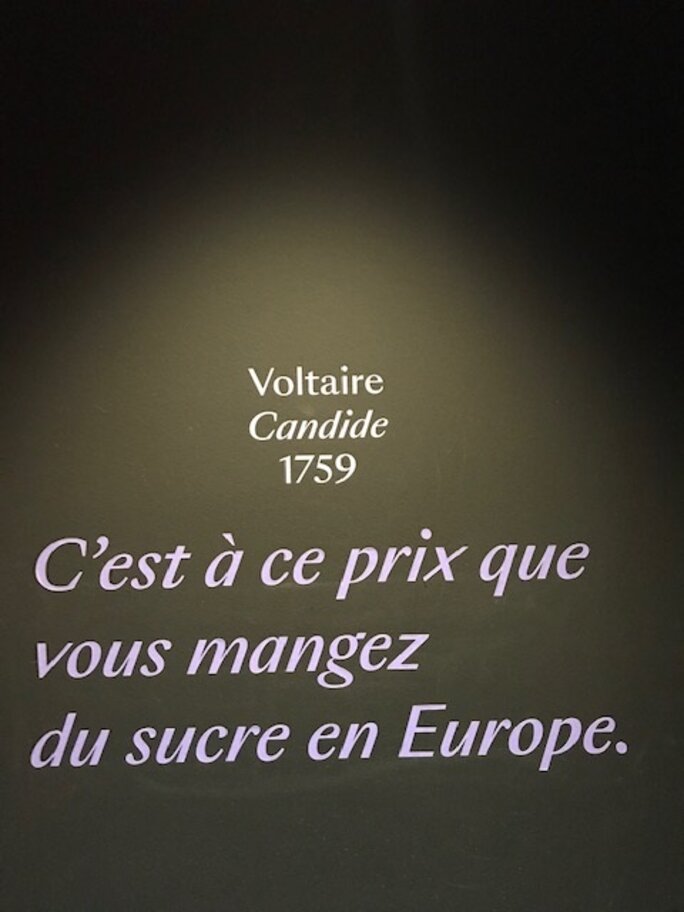

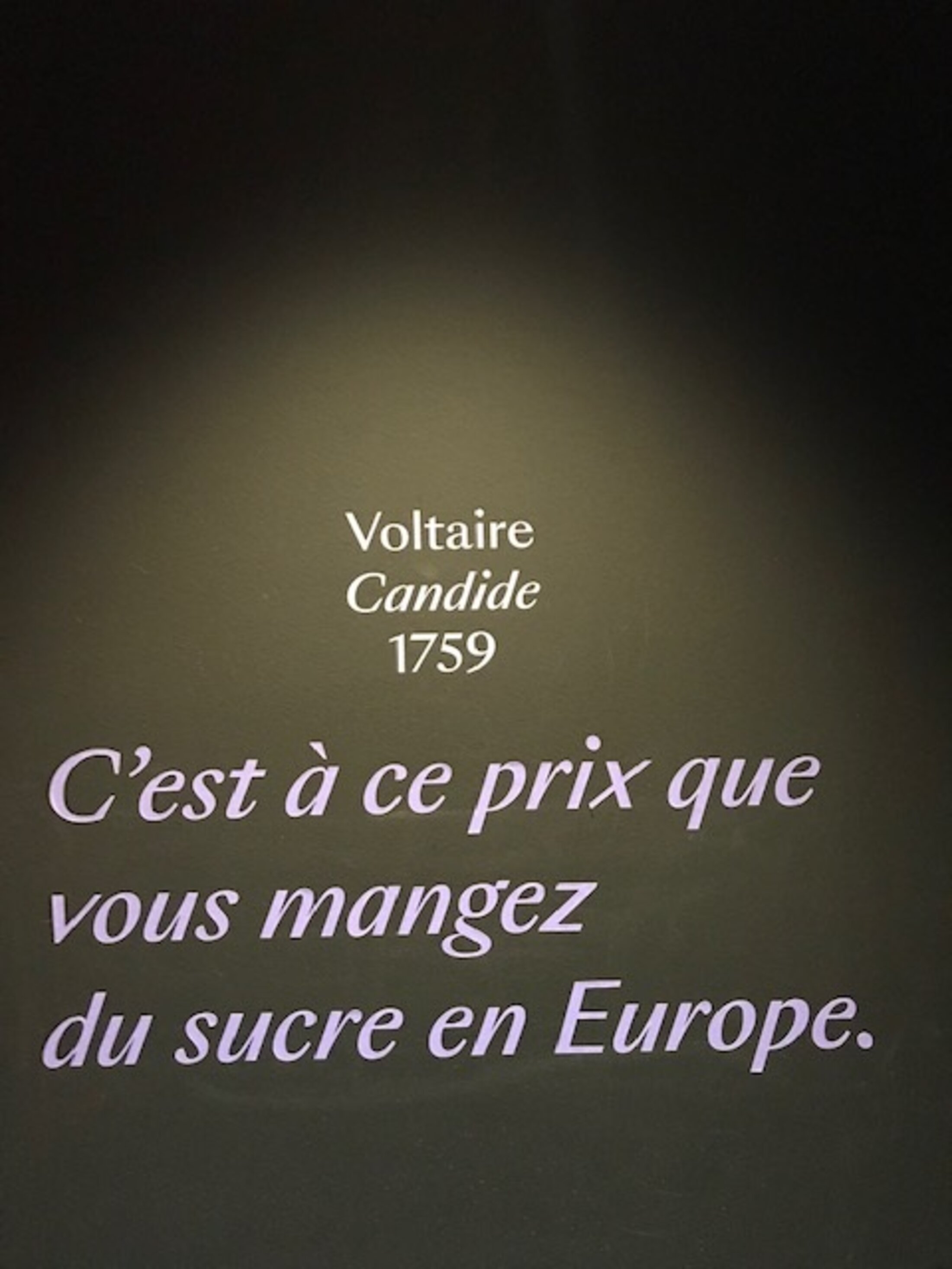

Un exemplaire du Code Noir, qui révèle que les premiers visés dans le premier article n’étaient pas les esclaves mais les Juifs, bientôt expulsés des colonies. Une lettre inédite de Toussaint Louverture qui marque son entrée sur la scène politique de Saint-Domingue (//Haïti). Une autre de Napoléon, au même Toussaint Louverture en 1801, pour menacer la plus rentable des colonies de ses foudres si celle-ci ne revient pas sur ses velléités d’indépendance et d’abolition.

De Dessalines à Vertières (qui vit la défaite oubliée des troupes bonapartistes), du décret de la première abolition en 1791 dans les colonies françaises suite au soulèvement de Saint-Domingue à l’ordonnance de Charles X qui fixa la rançon pour la désormais Haïti (en « échange » de sa liberté) : part belle est faite à Saint-Domingue/Haïti puisque l’île fut le fer de lance (oublié) de la résistance, le modèle observé par toutes les autres colonies remises au pas par Bonaparte.

Agrandissement : Illustration 10

Mais l’exposition ne se contente pas d’aligner les documents et les chiffres : elle pousse également à une réflexion sur le lien entre expansion du capitalisme et esclavagisme.

« Il y a un lien organique entre le développement initial du capitalisme, l’esclavage et colonisation. L’accélération de la production à grande échelle va requérir une main d’œuvre colossale […] Ce qui aurait pu être une rencontre de cultures s’est fait sur la base d’une arrogance délétère de l’Europe. Ses actes lui ont donné une avance économique qu’elle conserve encore aujourd’hui », de souligner dans le Bondy Blog Jean-Marie Théodat, géographe et écrivain, conseiller scientifique de l’événement.

Près de 13 millions d’hommes, de femmes et d’enfants aux traits désormais perdus furent victimes de la traite transatlantique sur 400 ans.

13 millions. Sans même évoquer la traite orientale.

« La patrie reconnaissante »…

Agrandissement : Illustration 11

Que ces deux expositions si complémentaires et s’intégrant si bien dans le mausolée solennel de la République demeurent pérennes à l’année aurait été une formidable idée !

Non par esprit de repentance anachronique.

Mais bien par nécessité de mémoire et de connaissance de notre histoire coloniale. Les temps tendant à la paresse et au binaire, la proposition aurait été bienvenue.

Les expositions se terminent malheureusement ce soir.

À noter que l’étude des colonies et de l’esclavage est au programme de 4eme au collège. Un, voire deux chapitres... Tout est dit.

Agrandissement : Illustration 12

• ‘We Could be Heroes’ de Raphaël Barontini

&

‘Oser la liberté’ (commissaire : Florence Alexis. Conseiller scientifique : Jean-Marie Théodat)

Double exposition au Panthéon. Jusqu’au 11 février inclus.

(11€. Entrée gratuite pour les - de 26 ans)

• Pour approfondir :

Agrandissement : Illustration 13

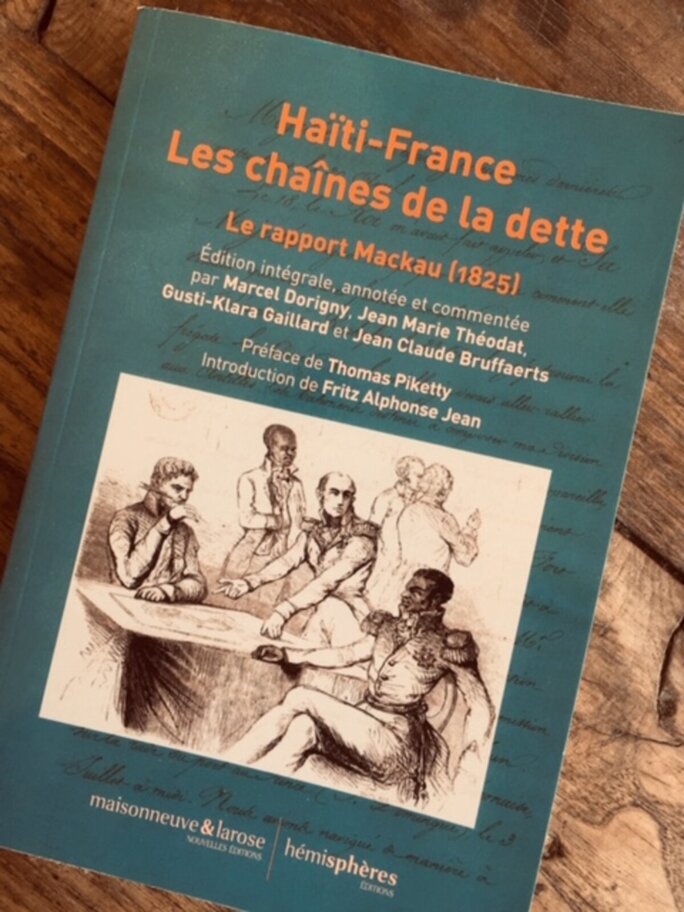

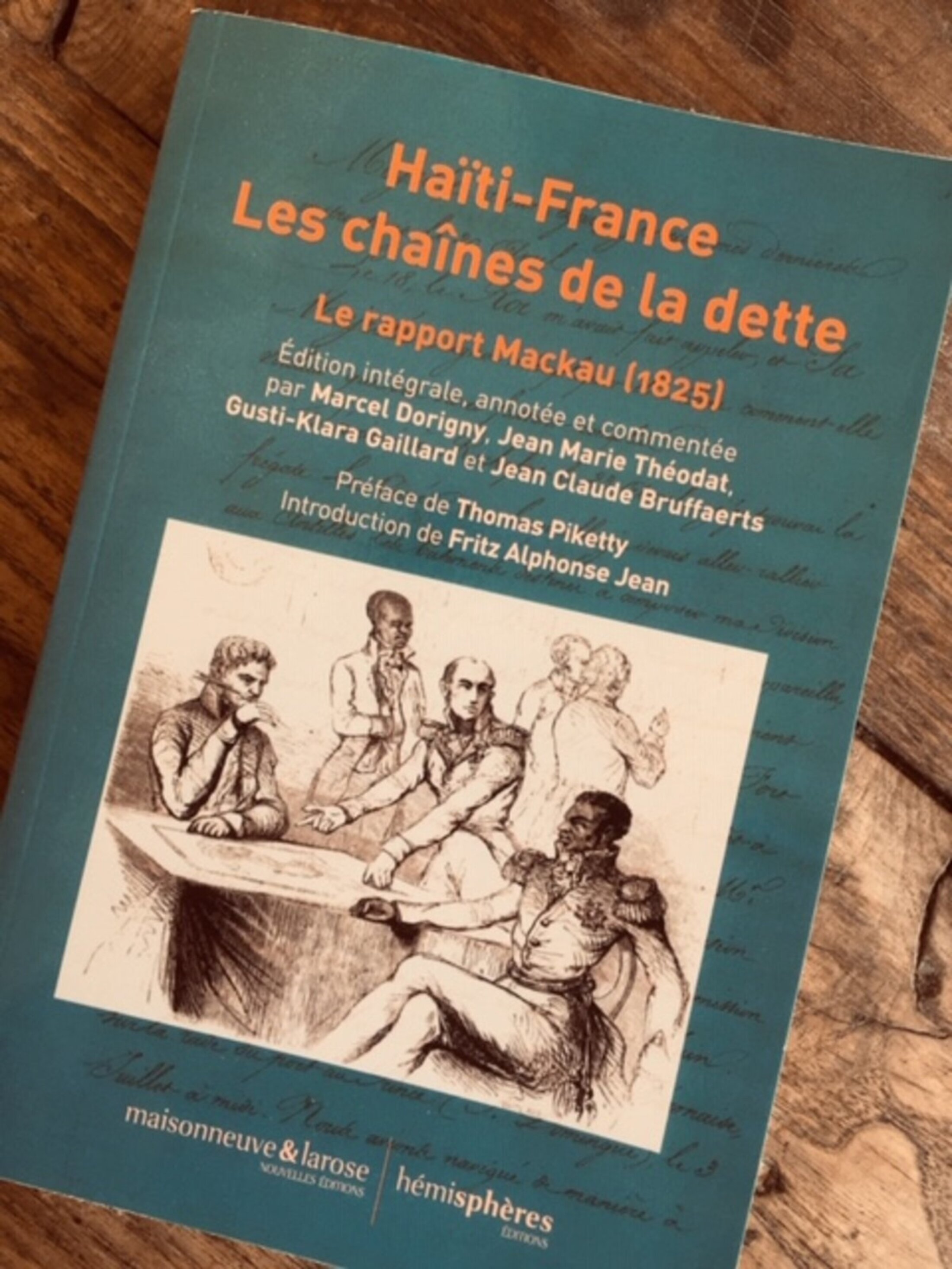

* Haïti-France, les chaînes de la dette - Le rapport Mackau (1825)

(Jean-Claude Bruffaerts, Marcel Dorigny, Gusti-Klara Gaillard et Jean-Marie Théodat) ed. Hémisphères

Agrandissement : Illustration 14

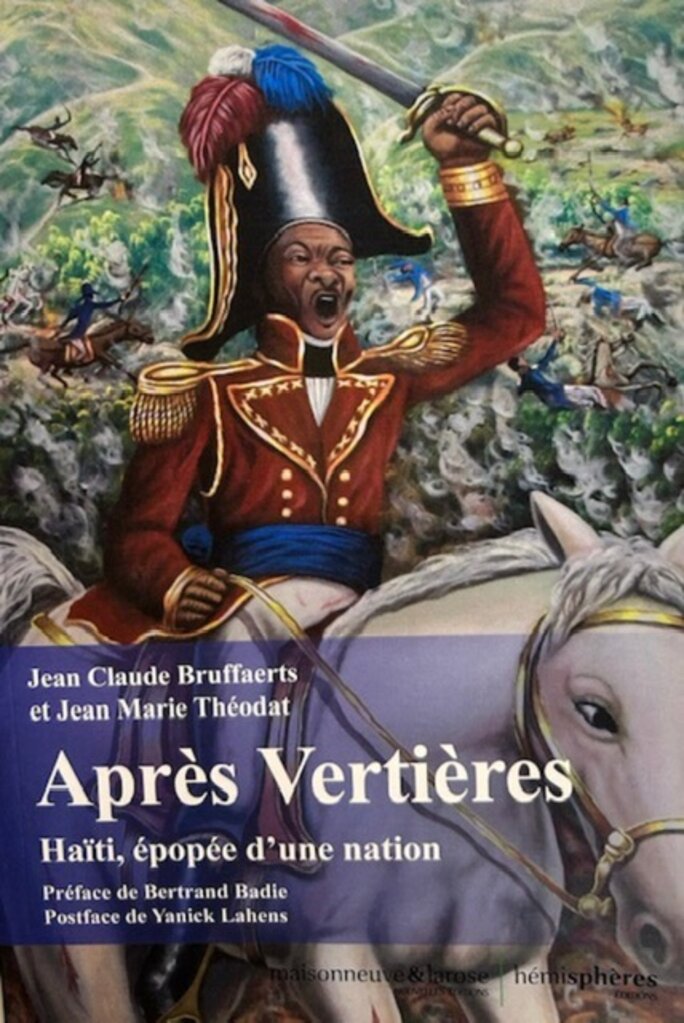

* Après Vertières - Haïti, épopée d'une nation

(Jean-Claude Bruffaerts, Jean-Marie Théodat. Postface de Yanick Lahens) ed. Hémisphères

(Jean D'Amérique) ed. Théâtrales

(Sudhir Hazareesingh) ed. Flammarion

* ‘Les Haïtiens, le 9mm sur la tempe : pérenne indifférence française. Dette morale ?’

- ‘Les marrons de la liberté’, de Sandra Dessalines. Aux briseurs de chaînes oubliés

- Le choc Clay Apenouvon : 'NOIRTOTAL’ à la galerie 110 Véronique Rieffel

- Le peintre haïtien Schneider Hilaire invoque les loas à Paris

— Deci-Delà —