Merci d'abord à LIBÉ (1) (2) d'avoir organisé ce colloque, riche en thèmes et en intervenants. Mais revenons à cette phrase, élément de langage visiblement téléphoné entre cette éminente personnalité du Trésor et son ministre de tutelle : elle semble indiquer que loin d'exagérer (comme de mauvaises langues voudraient le faire croire, accusant le capital de se gaver), le capital au contraire aurait fait preuve d'une modestie de violette durant les 60 dernières années en se refusant à augmenter sa part dans le partage de cette fameuse valeur ajoutée.

Stable vraiment, ce partage ?

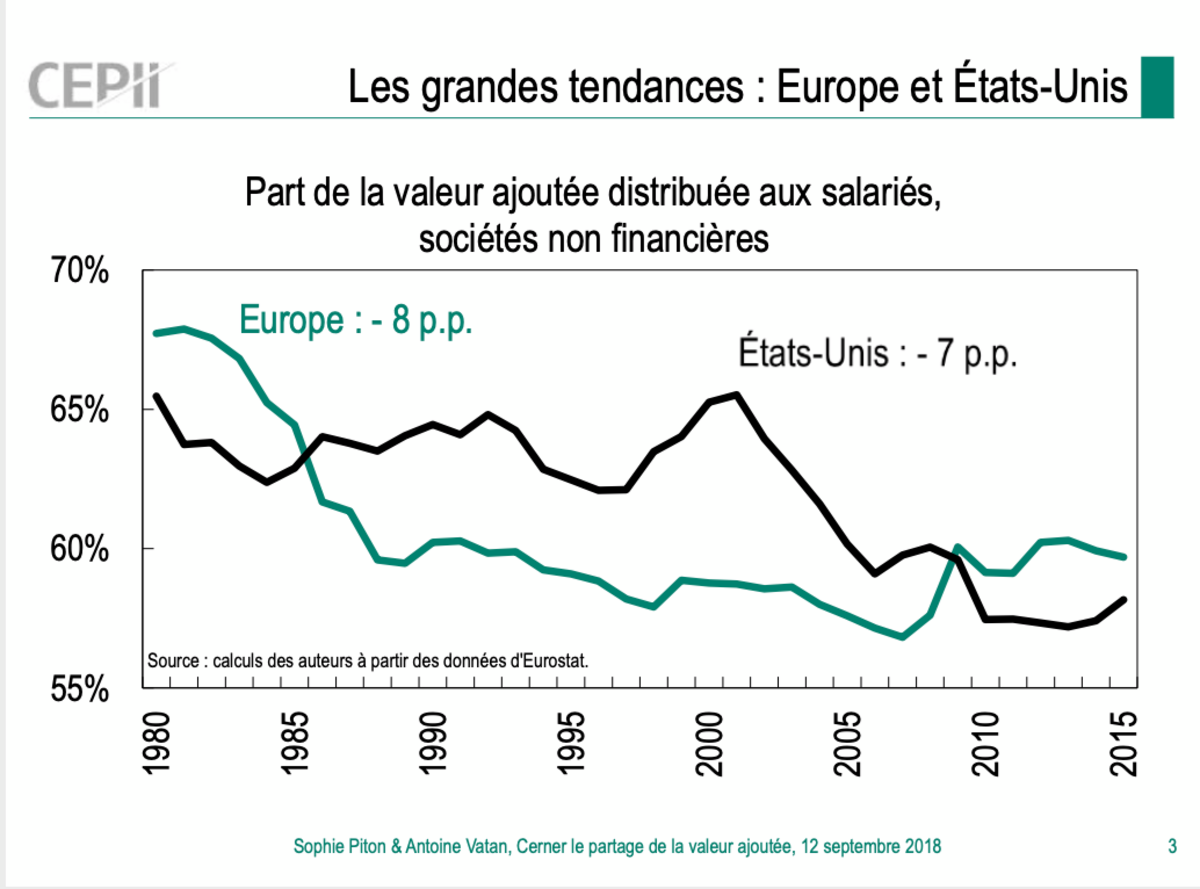

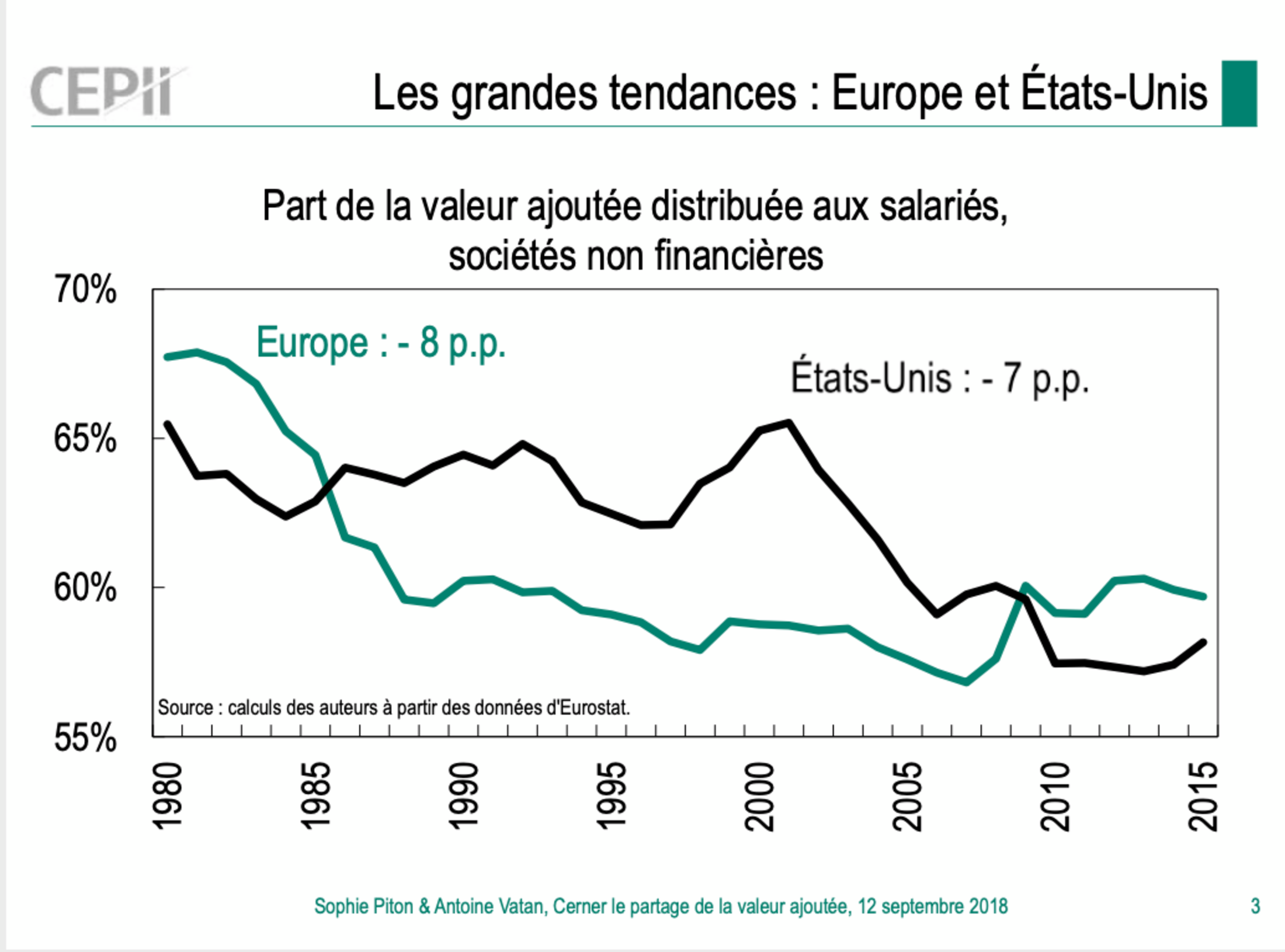

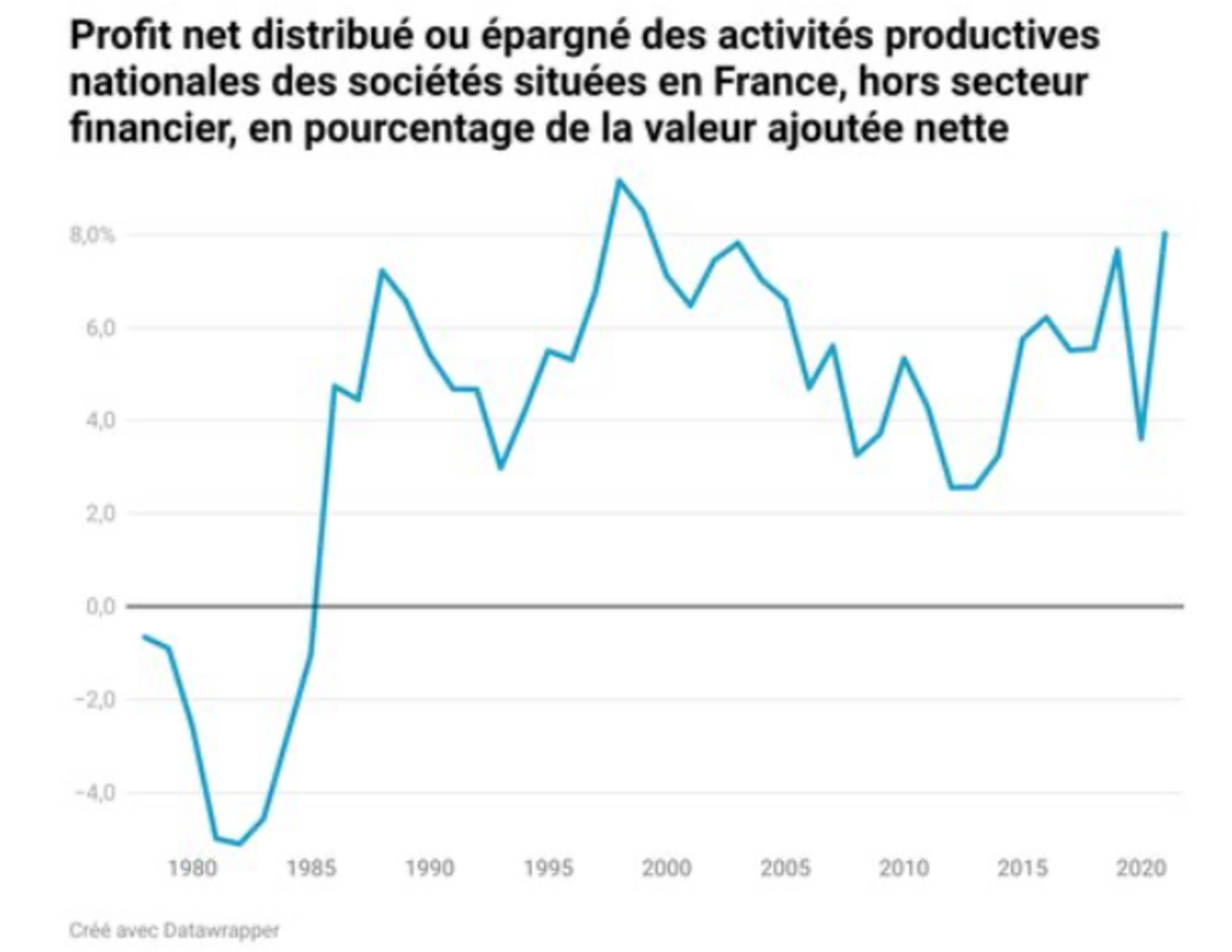

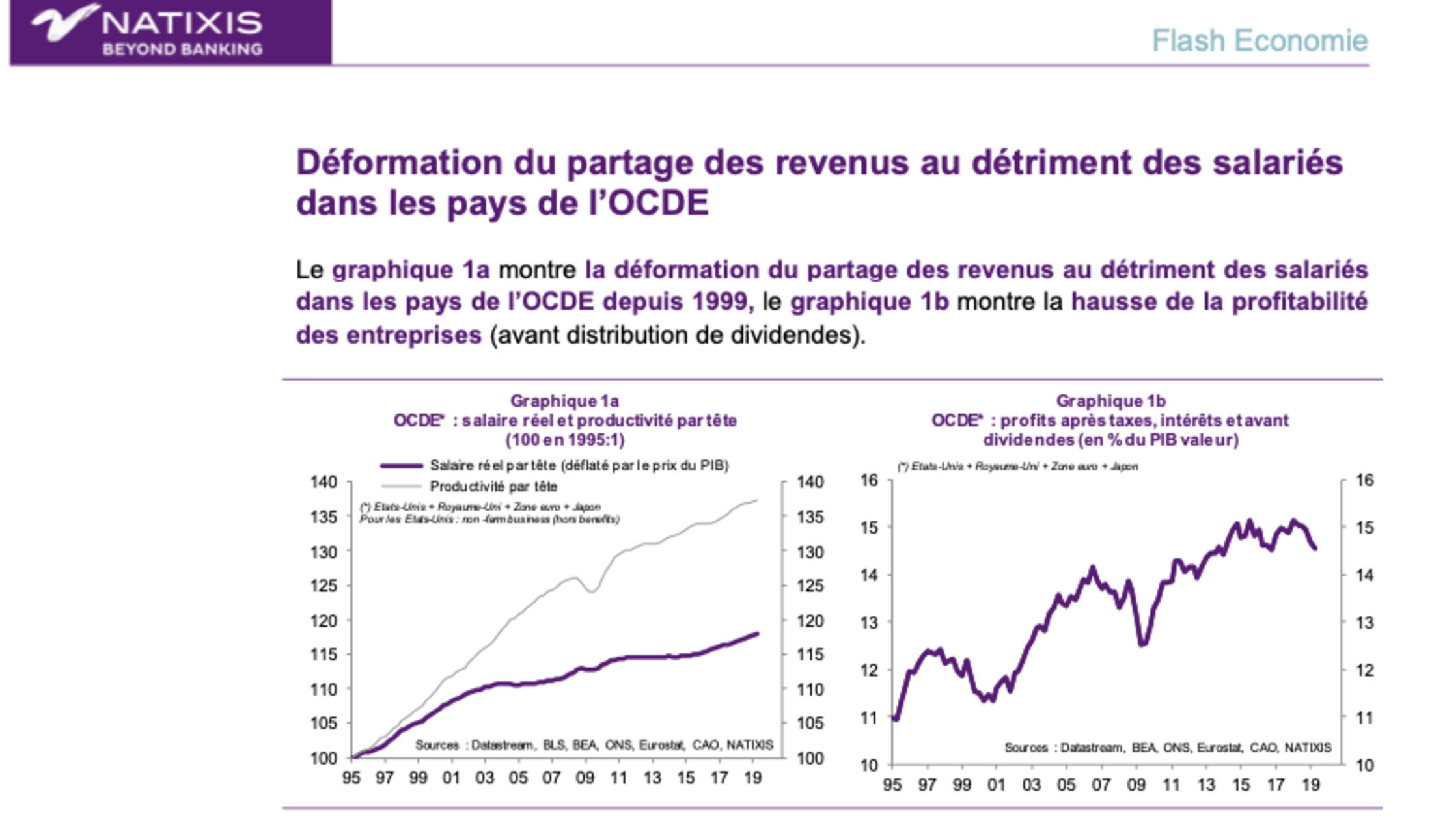

Disons d'emblée que le fait qu'un partage soit stable dans le temps ne veut pas dire qu'il soit bon, ni juste ! Mais au fait, l'est- il ? Justement non : s'il l'est ces derniers temps, il a été très nettement défavorable aux salariés entre les années 80 et 2000 comme l'indiquent de nombreuses sources, tant en France que dans l'ensemble des pays industrialisés, OCDE et État-Unis :

- note de l'OCDE de 2012 (3) indiquant : « Sa valeur médiane est passée de 66.1 % au début des années 90 à 61.7 % à la fin des années 2000, et dans certains pays ce fléchissement s’était amorcé plus de 30 ans plus tôt »

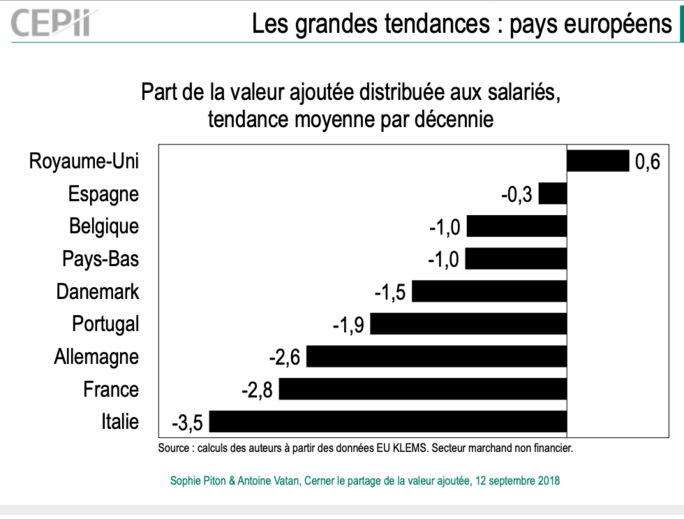

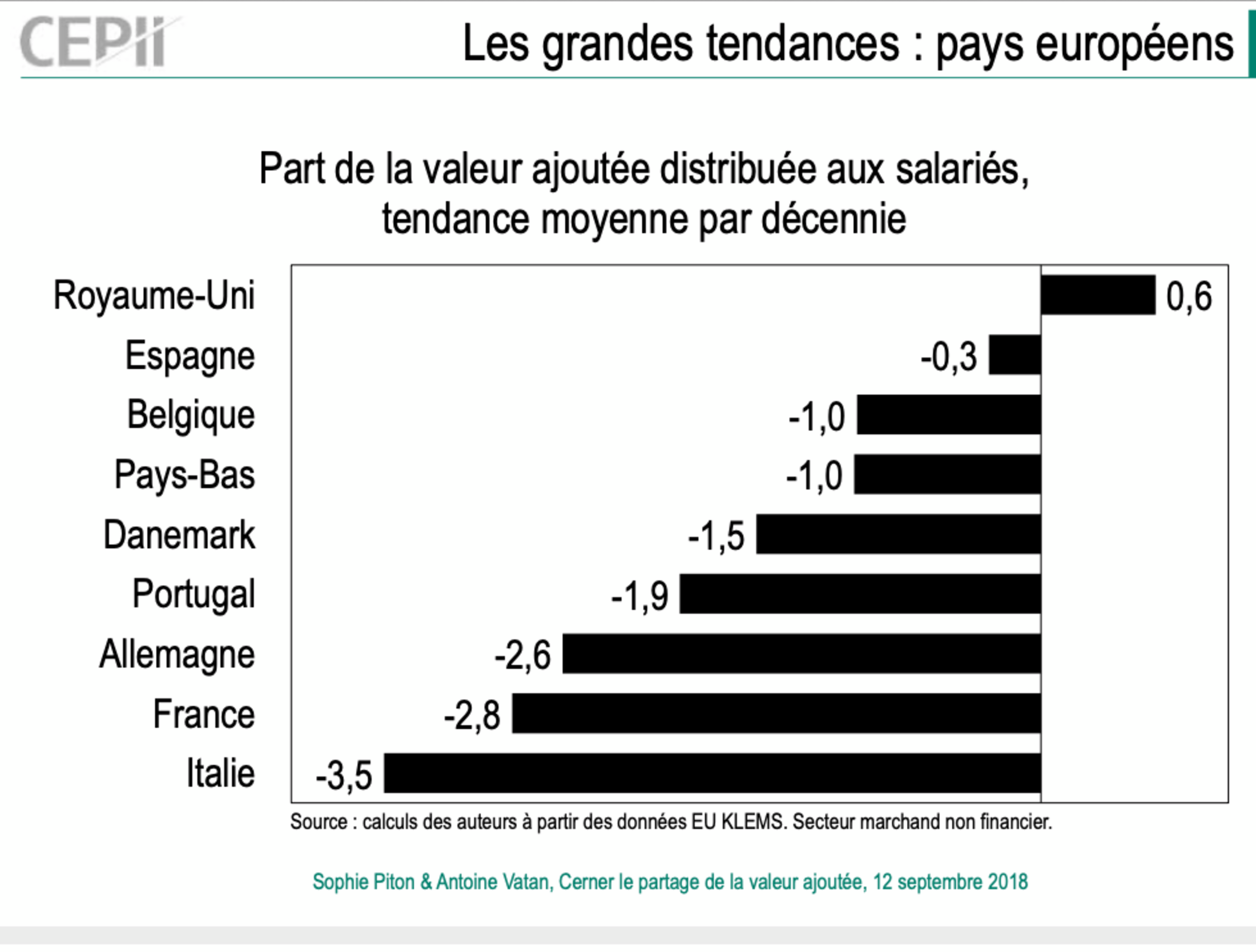

- note du CEPII de 2018 (4) confirmant cette tendance globale en OCDE

Agrandissement : Illustration 1

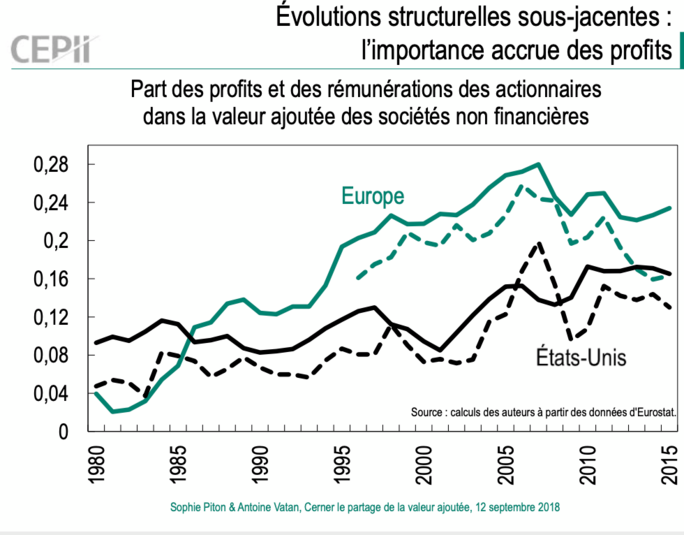

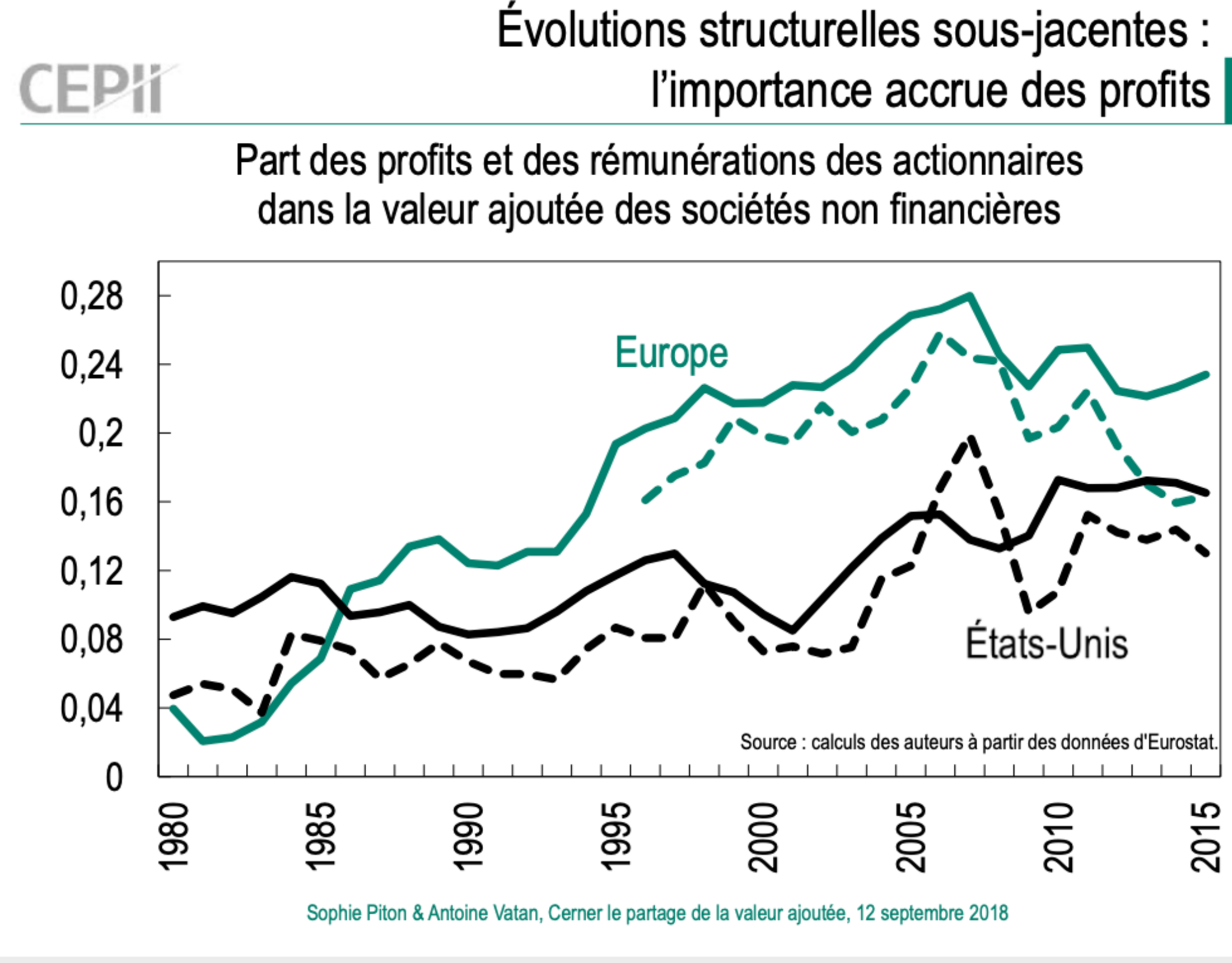

parallèle à l'augmentation des rémunérations des actionnaires

Agrandissement : Illustration 2

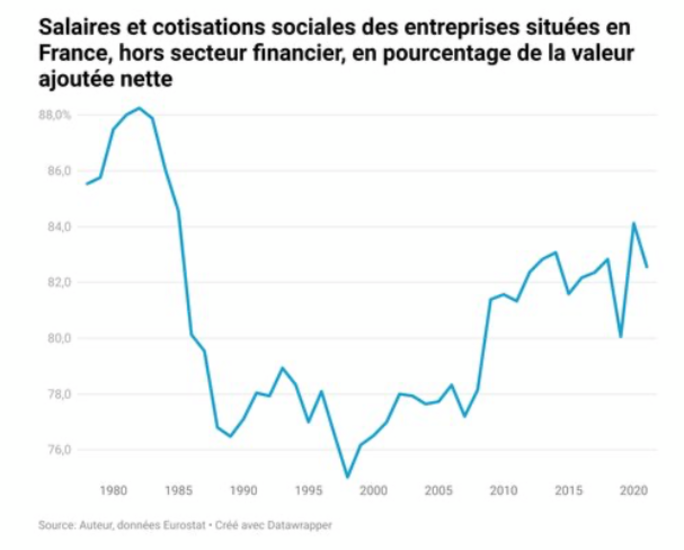

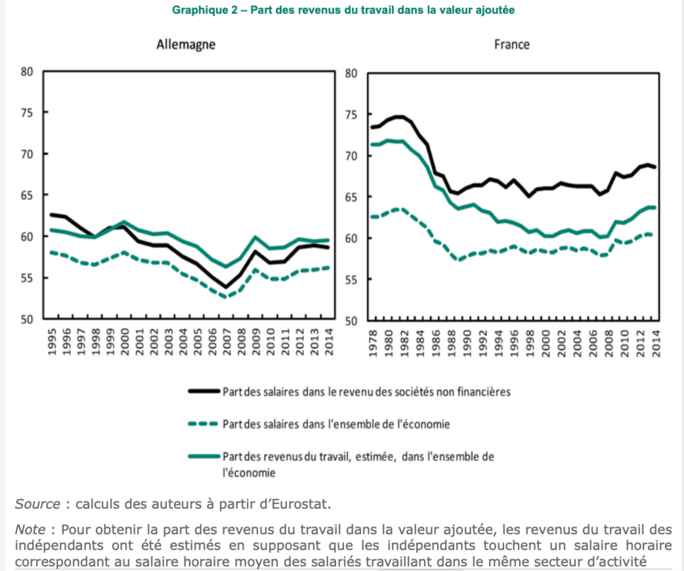

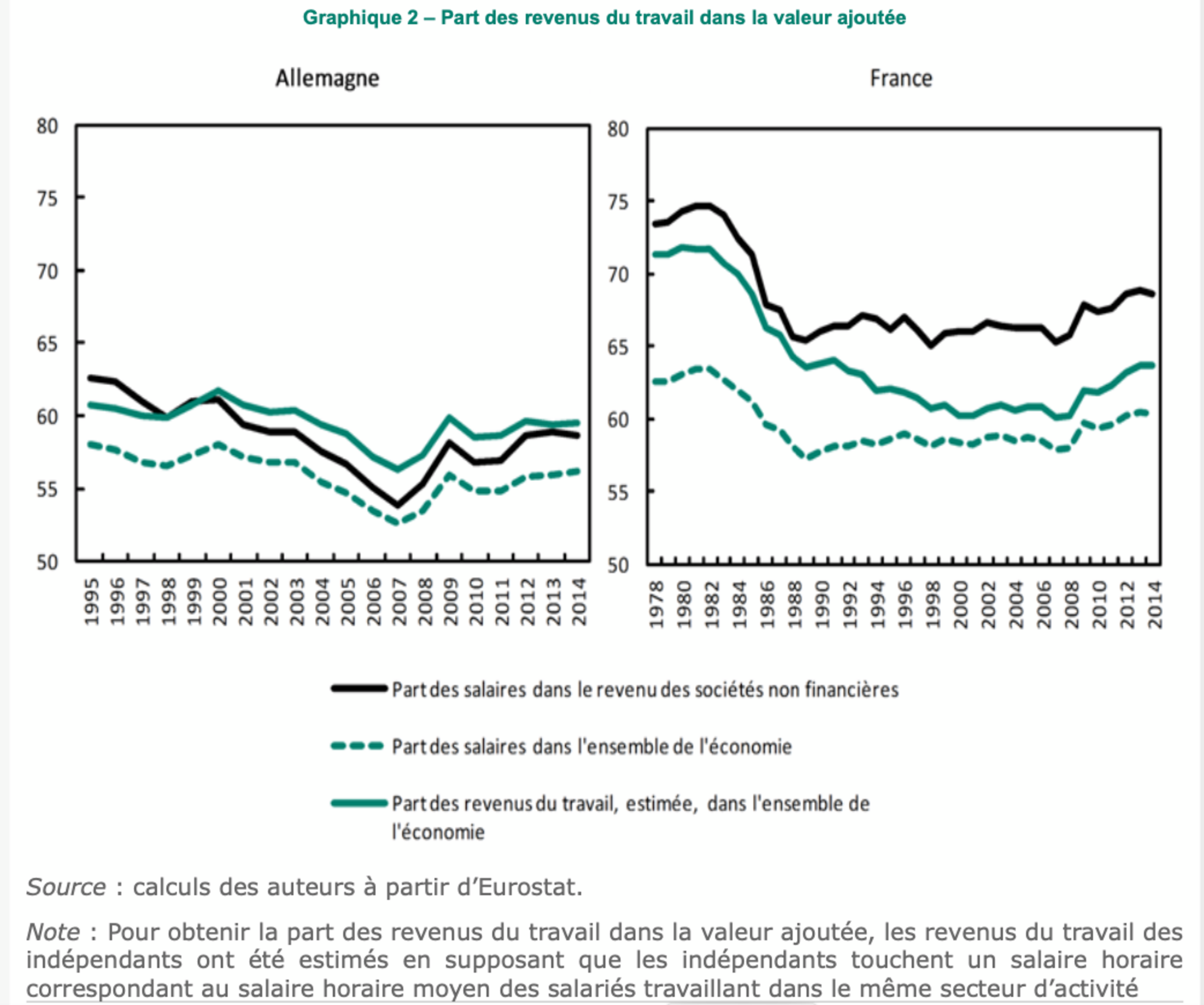

- mais se confirmant en France sur la même note :

Agrandissement : Illustration 3

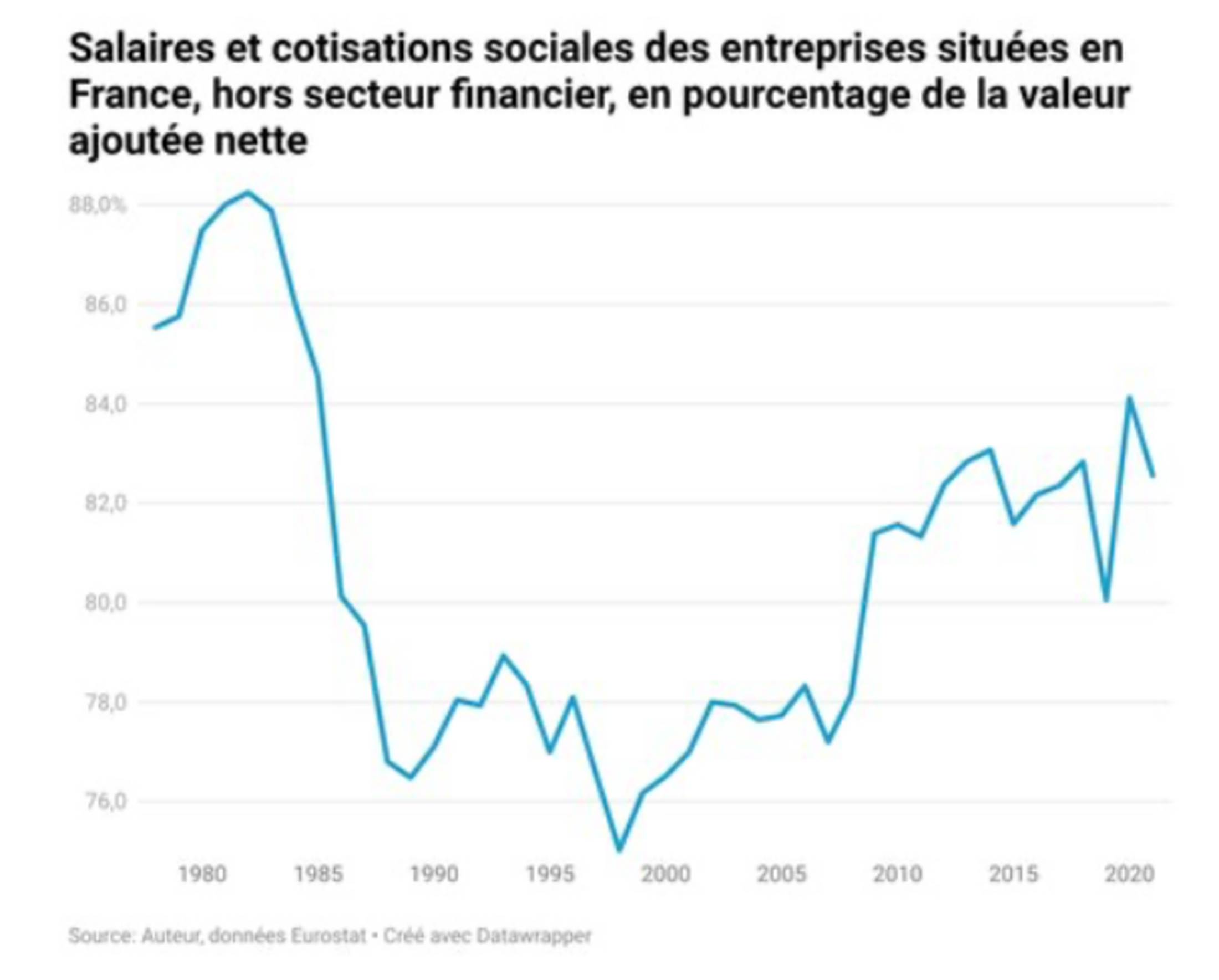

- idem sur cet article de la Tribune en novembre 2022 (tendant à prouver pourtant que les salariés ont la plus belle part du gâteau, avec un pourcentage qui est loin d'être repris par la plupart des études)

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

- tandis que ce billet à nouveau du CEPII en 2018 (6) précise ces pourcentages, qui ne culminent pas à plus de 80%, mais ont baissé de 75% à 68% environ

Agrandissement : Illustration 6

Juste vraiment ce partage ?

Apparemment, les chiffres semblent avantager les revenus du travail, qu'ils soient estimés à 80% de la valeur ajoutée pour les plus libéraux ou plus exactement à 68%, voire moins pour certains selon les modes de calcul . Ceux-ci varient selon que l'on ajoute aux salariés dans la rublique « travail » les revenus des indépendants, et/ou que l'on aggrège les primes venant en sus du salaire, par exemple. Ou que l'on exclut les profits des sociétés financières.

Ajoutons que le problème se complexifie quand on comprend que même si les salaires augmentent en valeur absolue la part « travail » peut diminuer en valeur relative si les profits augmentent plus que l'augmentation des salaires, favorisant ainsi en valeur absolue et relative la part « capital ». Autre facteur pouvant entrainer un biais dans l'appréciation de la part « travail », la très importante augmentation des plus hauts salaires pouvant masque la baisse relative parallèle de la plupart des autres salaire, et donc du salaire médian...Ajoutons que les conditions de travail pour un même salaire se détériorent, ce qui en diminue la valeur (même salaire pour un travail plus dur) :

On trouvera pour essayer d'y voir plus clair de nombreuses références en (6) (rassurez-vous, je n'ai pas tout lu, c'est passionnant mais inépuisable)

Mais quoiqu'il en soit, comment apprécier ce qui doit légitimement revenir au capital ? Il aide effectivement au démarrage d'une entreprise (en retenant qu'il a la faculté d'emprunter sans difficulté, et quasiment sans limite, ce que ne peut faire un salarié) . Il lui reste ensuite à choisir s'il fait des bénéfices entre augmenter la masse salariale et les « charges » qui vont avec (Allo Maman bobo !), investir, racheter ses propres actions - avec comme seul bénéfice de cette destruction l'augmentation des cours – accumuler du cash (qu'il peut placer à des taux très avantageux, ce que ne peut faire le salarié, augmentant ainsi le différentiel de revenu avec celui-ci ex-post) ...et se verser des dividendes (bonjour la valeur travail). Avec la possibilité d'augmenter les patrimoines, là encore bien davantage que ceux des salariés, en creusant les inégalités...

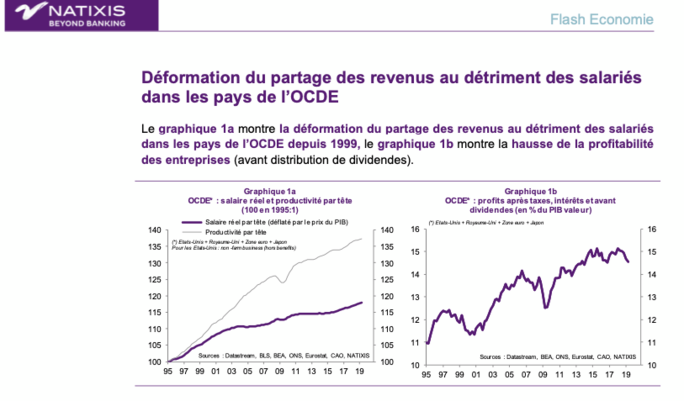

Quant à la part « travail », elle peut varier en fonction de la productivité et du temps de travail : on trouvera là encore des éléments de réflexion en (7) et (8) en observant que, alors que les salaires par tête augmentaient moins que la productivité (Natixis) le capital augmentait ses profits et ses taux de marge alors même que cette productivité diminuait globalement ( HUSSON FSU avec une analyse ++ de l'évolution des différents facteurs au cours du temps)

Agrandissement : Illustration 7

Quelles sont les causes de ce partage biaisé ?

Dans tous les cas de figure, il est évident par simple effet de vases communicants que l'augmentation des profits du capital sont bien la cause première de la baisse concommittante de la partt du travail dans le partage de la valeur ajoutée. D'où viennent ces profits en augmentation ?

S.PITON et A.VATAN (121) ouvrent des pistes : le progrès technologique d'abord : « le remplacement du travail par le capital, du fait de l’automatisation de nombreuses tâches ou du développement de l’intelligence artificielle par exemple, entraînerait une « course entre l’homme et la machine ». Remplacer du travail par du capital pour un niveau donné de production n’est pas neutre pour la répartition

de la valeur ajoutée si la baisse de l’emploi n’est pas compensée par une augmentation des salaires »

Mais aussi la baisse du prix de l'investissement au fur et à mesure que les achats s'amortissent, le poids croissant des actifs immatériels (logiciels de comptabilité ou autre, intelligence artificielle), la concentration accrue des entreprises diminuant la concurrence, la gouvernance enfin comme dit ci-dessus qui aura tendance à chouchouter les actionnaires.

Mais au total, qui décide de ce qui est juste ou pas ? Qui a l'initiative de la création d'entreprise et du recrutement des salariés ? Qui a l'initiative des divers choix énumérés ci dessus , qu'il s'agisse de la répartition des bénéfices et surtout des choix stratégiques de l'entreprise ? Le capital bien entendu, lequel à profit inchangé aura de plus à long terme tout loisir de le faire fructifier bien mieux que ne le peut par effet de volume ou par nécessité le salarié .

On voit par là que le débat est faussé et ne pourra être tranché que le jour où ceux qui travaillent dans l'entreprise en seront les gestionnaires majoritaires – ou seuls – selon les choix de société qui s'ouvrent à nous hors du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui..

Michel AGLIETTA le décrit très bien (12) en rappelant le pouvoir asymétrique de subordination dans le contrat salarial et le sous-emploi chronique généré par l'incertitude à priori sur les rendements d'un choix d'investissement poussant par prudence à minorer la masse salariale. Celle-ci pouvant également se voir réduite par le recours à la sous-traitance et/ou l'ubérisation ou la négociation collective peu ou prou remplacée par une négociation individuelle : tous ces éléments participent du passage du capitalisme contractualisé au capitalisme financiarisé d'aujourd'hui où la valeur actionnariale a remplacé la négociation collective, avec ses inévitables alternance d'épisodes d'emballements enthousiastes et de dépréciations inévitables d'actifs. Toutes les entreprises ne pouvant bien entendu à moyen terme faire TOUTES des bénéfices sur leurs paris de placements, il y a forcément des perdants, des faillites, et l'insécurité réaugmente avec l'éclatement des inévitables bulles.

Ce qui fait dire à Michel AGLIETTA : « Minées par les forces d’éclatement des sociétés, sous l’effet des inégalités de revenus et de patrimoines, et surtout de la détérioration des biens publics, les sociétés civiles inclinent vers une contestation du fondamentalisme du marché qui a dominé les modes de vie dans les trente dernières années et dont le credo est le suivant : la solution de tous les problèmes est dans le marché, la puissance publique est un obstacle. La question cruciale qui se pose est la suivante : quel retour de la puissance publique »

C'est à mon avis cette contestation du rôle prépondérant du marché qui s'exprime aujourd'hui dans la rue via la contestation du projet de réforme des retraites, et bien au delà du rejet de ce projet qui n'en aura été que le prétexte. Mais qu'y a-t-il d'étonnant à ce que cette contestation s'étende jusque dans les villes moyennes ou petites, recrutant dans toutes les classes de la société et dans tous les territoires ? jusqu'ici latente et inexprimée, cette défiance ne correspond-elle pas en fait aux résultats des élections qui ont vu la doxa macronienne être adoubée par 20% des votants au maximum des inscrits, tant en 2017 qu'en 2022 ? Et donc désavouée par les 80% restants qui sont, eux, la véritable légitimité ? Bien sûr que si.

Petit jeu de société

Prenez un gros tas de cailloux (très gros même) avec une brouette et une pelle, à transporter sur une distance conséquente. Mettez devant la brouette un lingot d'or (pour ceux qui n'en ont pas et qui ont raté leur vie, un billet de 10 euros fera l'affaire), un grand patron (même de taille moyenne) et un ouvrier du bâtiment ; observez les résultats, et vous pouvez en déduire quel est le pourcentage de la valeur ajoutée qui devrait logiquement revenir à chacun des acteurs.

Frédéric PIC

PAU

https://www.liberation.fr/forums/climat-libe-tour-1-justice-sociale-ou-lutte-contre-le-rechauffement-climatique-faut-il-choisir-20230104_IAZ2VUERXFC47FPJUK4KFWQDPQ/

3. EMO 2012 Fra _Chapitre 3.pdf

4. Piton_Conf_EcoMond_Sept2018.pdf

5. En France, le partage de la valeur ajoutée reste plus favorable aux salariés qu’aux actionnaires.pdf

6. http://hussonet.free.fr/cricoco.htm (entre autres sur « de la valeur travail »)

7. Répartition de la valeur ajoutée entre revenus du travail et du capital / de quoi parle-t-on ? - Le .pdf

8. 50 ans de gains de productivité / quelle répartition ? note hussonet n°44, 27 août 2012

9. http://institut.fsu.fr/50-ans-de-gains-de-productivite.html

10. http://reparti.free.fr/flas21012.pdf

11. http://www.cepii.fr/PDF_PUB/em/2019/em2019-05.pdf

12. em2018-02.pdf