Je livre ici un extrait issu d'un travail de recherche que j'ai effectué récemment. Le texte est de ce fait un peu long, mais les sources sont toutes disponibles, donc vérifiables, et permettent d'infirmer très sérieusement l'origine officielle des dysfonctionnements de notre protection sociale.

Résumé:

Depuis maintenant plusieurs années les pouvoirs publics mènent une politique clairement répressive pour les usagers: déremboursements, traque des arrêts de travail abusifs, chasse à la surconsommation et au nomadisme médical...

Pourtant de manière curieuse je n'ai pu trouver aucune étude sérieuse justifiant l'une de ces mesures restrictives pour les usagers, et chose encore plus curieuse les politiques mises en œuvre n'ont pas fait la preuve de leurs efficacités, le seul résultat indiscutable étant une inégalité grandissante devant l'accès au soin.

Il n'en reste pas moins que mes recherches tendent à prouver que le « laxisme » des médecins et « l'irresponsabilité » des patients sont en fait des problèmes marginaux. Cela amène à se demander pourquoi les pouvoirs publics insistent tellement dans cette direction, manifestement secondaire, que cela soit dans la formation des étudiants en médecine ou que cela soit sur le plan médiatique. Il semblerait bien qu'il s'agisse d'une stratégie de diversion permettant de pointer du doigt des soit-disant responsables du déficit (médecins et patients) provoquant ainsi un écran de fumée médiatique, tout en évitant soigneusement d'évoquer les réformes structurelles d'importance nécessaires sur le plan fiscal (comme le montre la cour des comptes), et sur le plan de la politique de l'emploi. Pourtant il est évident que ces deux volets pèsent très lourd dans les comptes sociaux et pas seulement ceux de la branche maladie. Cependant de telles problématiques ne coïncident pas vraiment avec une marchandisation insidieuse, mais bien réelle, et toujours plus importante de notre système de santé. Ceci explique peut-être cela.

Sources:

Protection sociale, économie et politique débats actuels et réforme, Catherine Mills, 2009 lextenso éditions, collection Master pro

- Prescrire n°322, Aggravation des inégalités sociales de santé en France, août 2010

Conseil des prélèvements obligatoires, entreprises niches fiscales et sociales, octobre 2010

- Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale 2010, chapitre VIII

Analyse:

Depuis maintenant plusieurs années les pouvoirs publics mènent une politique clairement répressive pour les usagers: déremboursements, traque des arrêts de travail abusifs, chasse à la surconsommation et au nomadisme médical...

Pourtant de manière curieuse je n'ai pu trouver aucune étude sérieuse justifiant l'une de ces mesures restrictives pour les usagers, et chose encore plus curieuse les politiques mises en œuvre n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, le seul résultat indiscutable étant une inégalité grandissante devant l'accès au soin.

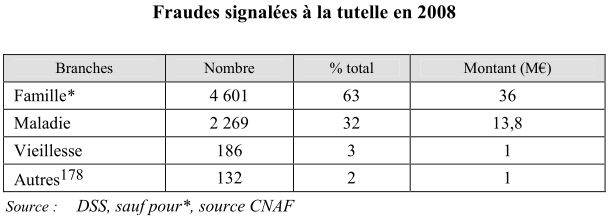

Comme le souligne le chapitre VIII La lutte contre la fraude aux prestations sociales dans le régime général, du Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale 2010 (dont le tableau ci-dessus est tiré), en réalité il n'y a aucune évaluation possible du montant des fraudes. Les fraudes signalées sont dérisoires, ici 51.8 millions d'euros en 2008 pour un budget de la protection sociale de plus de 450 milliards d'euros en France...

Ce qui signifie qu'il est supposé que les fraudes pèsent lourdement sur les comptes de la sécurité sociale et qu'il s'agit d'un phénomène prioritaire alors même que les pouvoirs publics admettent ne pas pouvoir en évaluer correctement l'ampleur.

Toujours dans ce même rapport une évaluation à partir de 10 000 dossiers représentatifs a été réalisée pour la branche famille et "le préjudice financier final lié aux fraudes serait donc plus limité, de l’ordre de 170 M€ selon les estimations de la Cour, à partir des données de la CNAF." .

Soulignons que le budget global de la branche famille était de 30 milliards d'euros en 2010, les fraudes représenteraient donc environ 0.5% du budget total.

Il existe un phénomène bizarrement peu commenté dans les études de coûts de l'assurance maladie, à savoir les arrêts de travail justifiés non pris par les malades du fait de leur profession ou de leur contrat. En effet la chasse aux abus sous toutes ses formes est devenue la règle, alors que leur ampleur est marginale, mais les inégalités devant la simple possibilité de s'arrêter lorsque l'on est malade ne sont jamais évoquées.

Pourtant, comme nous le verrons, l'assurance maladie n'ignore pas le phénomène puisqu'avec un cynisme typiquement bureaucratique une théorie sur la dynamique des indemnités journalières a même été mise au point, prenant en compte ce fait.

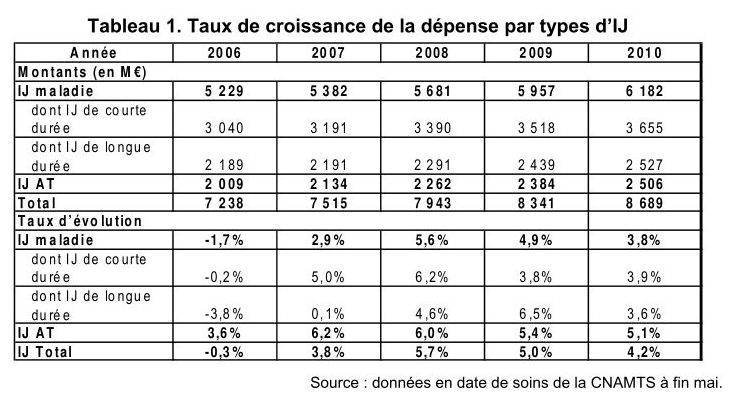

Concernant les arrêts de travail les données sont les plus nombreuses. En 2010 le coût des indemnités journalières (IJ) s'est élevé à 15,9 Milliards d'euros, dont 6,2 pour la branche maladie, 2,5 pour les accidents du travail/maladie professionnelle et 6,9 au titre des congés maternité.

Heureusement pour ces derniers le rapport des comptes de la sécurité sociale 2010 (RCSS) précise qu'ils n'ont pas vocation à être régulés.

Le reste des IJ ayant manifestement vocation à être régulé représente donc 8,7 milliards d'euros. Par comparaison le budget total 2010 de l'assurance maladie a été de 161,8 milliards d'euros pour un déficit de 11,6 milliards.

Une fois ces chiffres connus j'ai essayé de trouver une estimation du coût des arrêts de travail abusifs pouvant justifier une telle politique. Déjà rappelons la définition d'un tel arrêt, selon les services de la CNAM, un arrêt de travail est déclaré abusif lorsqu'il n'est pas justifié médicalement, la personne étant notamment considérée comme "apte au travail".

La CNAM a réalisé une étude en 2008 en contrôlant 285 000 arrêts de courte durée (moins de 45jours) et 1 200 000 arrêts de plus de 45 jours qui révèle qu'environ un arrêt sur dix serait abusif.

A part cette étude très vague, car les arrêts contrôlés sont souvent les plus suspects provoquant probablement une majoration dans le résultat de 10%, je n'ai pu trouver aucun chiffrage précis motivant une telle traque. On peut estimer pour avoir un ordre d'idée que les arrêts de travail abusifs représentent 10% des dépenses d'IJ, soit environ 870 millions d'euros que l'on peut arrondir à 1milliard pour être sûr de ne pas minorer le phénomène. Dès lors la focalisation gouvernementale sur les « fraudeurs » ne semble pas justifiée par le niveau des dépenses occasionnées.

En 2008 la multiplication des contrôles a permis une économie de 13,3 millions d'euros, le chiffre est très facile à trouver, mais le montant des dépenses supplémentaires pour obtenir ces résultats l'est beaucoup moins, lui est-il supérieur?

Il semblerait que cela fasse beaucoup de bruit pour un résultat finalement dérisoire et peut être même négatif.

Dans son RCSS 2010 le gouvernement s'alarme de la progression des dépenses d'IJ, qui ont augmenté de 4,2% par rapport à l'exercice 2009. Techniquement il s'agit d'analyser la dynamique des indemnités journalières, le rapport souligne deux facteurs pouvant expliquer cette hausse:

le vieillissement de la population

la très forte progression du nombre de maladies professionnelles reconnues et indemnisées par la collectivité ( multiplié par 27 entre 1990 et 2010)

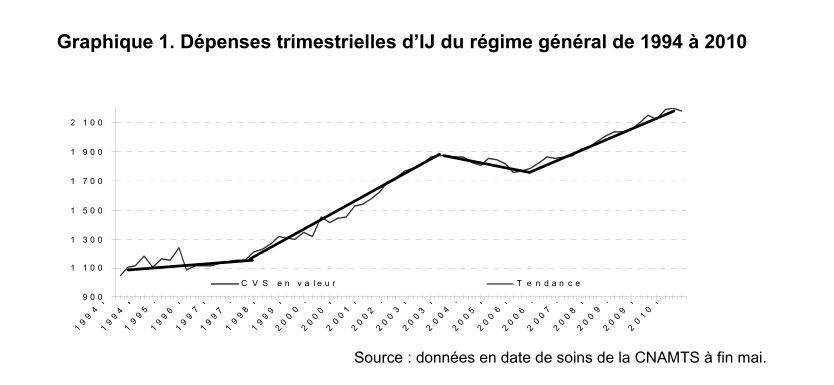

Sur une période plus longue le graphique montre de fortes variations que le rapporteur tente d'analyser en fonction des données socio-économiques.

En effet sur le long terme il semblerait que les dépenses d'IJ évolueraient de façon contra-cyclique avec l'activité économique et notamment le chômage.

« La hausse du chômage conduirait les salariés à moins recourir à des arrêts de travail par crainte de perdre leur emploi tandis que l'amélioration de la situation de l'emploi favoriserait l'employabilité des personnes à l'état de santé fragile plus sujettes au risque d'arrêt de travail ou d'accident. »

Par extension nous comprenons également qu'en période de réduction du chômage les employés sont plus confiants dans leurs chances de trouver un emploi ce qui leur permet de pouvoir se soigner sans risquer une longue période chômage. Pourtant cette théorie semble ne plus fonctionner concernant la crise actuelle puisque malgré la hausse très brutale du chômage de 2008 à 2010 on constate une augmentation continue des dépenses d'IJ alors que selon la théorie elles auraient dû baisser, les gens ne pouvant plus se faire soigner du fait de la tension très forte sur le marché du travail.

Dès lors la CNAM a cherché à comprendre ce phénomène. Une nouvelle étude a permis d'isoler deux nouveaux facteurs :

l'épidémie grippale serait en partie responsable de la poursuite de la hausse des dépenses d'IJ

il y aurait une latence d'environ un an entre la reprise du marché de l'emploi et la baisse des dépenses d'IJ, cette dernière étant due à la forte présence de salariés intérimaires lors de la reprise économique

Avec un cynisme remarquable le RCSS semble préférer les périodes de chômage, puisque les salariés n'osent pas s'arrêter même lorsque cela est nécessaire, et également les périodes où les intérimaires sont nombreux puisque ce sont aussi des périodes où les dépenses d'IJ diminuent ce qui est «mieux» pour les graphiques. En effet cela prouve que l'assurance maladie sait pertinemment que certains employés, du fait de leurs contrats, s'arrêtent moins que les autres mais ne semble pas s'en émouvoir outre mesure, et ne propose aucune amélioration en vue de corriger cette injustice.

On pourrait pousser le raisonnement puisque l'objectif principal semble être de limiter à tout prix les dépenses d'IJ alors il faudrait généraliser tous les contrats précaires qui « empêcheraient » ainsi les salariés de souscrire à des arrêts de travail « abusifs ».

Le problème avec les contrats précaires et les périodes de chômage, même si ils permettent de faire baisser les dépenses d'IJ, c'est que les cotisations sociales sont moindres. En effet le chômage entraîne par définition une baisse des cotisations et une hausse des dépenses par le biais des prestations de pôle emploi, mais les contrats précaires ont pour particularité d'être allégés de cotisations sociales majorant ainsi le phénomène du chômage. Il semble bien que le problème du déficit de la branche maladie ne se situe pas du tout dans les dépenses d'IJ mais bien dans les structures profondes de notre modèle économique.

Car finalement nous arrivons à la conclusion suivante, la politique de « responsabilisation » des patients mis en place par le gouvernement depuis plusieurs années ne peut être justifiée par aucune étude, ce sont des phénomènes marginaux qui ne sont pas responsables de la dégradation massive des comptes de la sécurité sociale. Nous avons également montré que la traque des arrêts de travail abusifs semble parfaitement vaine, tant en termes de gains potentiels qu'en terme de pertinence macro-économique.

A titre d'exemple le rapport de la cour des comptes chiffre le coût des exemptions d’assiette pour les finances publiques entre 26,2 et 27,2 milliards d'euros par an dont environ 20 milliards pour l'assurance maladie soit quasiment le double du déficit en 2010. Pourquoi ne pas s'y attaquer aussi intensément ?

Dès lors une question importante se pose: si cette politique de responsabilisation ne peut être justifiée sur le plan économique pourquoi est-elle menée avec autant d'acharnement?

Je ne vois qu'une seule réponse, il s'agit d'une question idéologique. En réalité comme le signale Catherine Mills à la page 204 de son livre les réformes effectuées depuis 2004 vont dans une direction qui est celle de la marchandisation de la santé en France. Or cette dernière n'étant pas assumée directement, le gouvernement semble chercher un responsable ou plutôt des responsables, en l’occurrence les usagers et les professionnels donc les malades et les médecins. Ainsi le message martelé devient le suivant: les comptes se dégradent par un manque de responsabilité des patients et des médecins qui abuseraient à outrance des soins, le gouvernement ne serait donc responsable de rien et serait obligé de tendre vers une réduction des prestations de santé financées par la collectivité tout en augmentant la répression de ceux qui «fraudent». La marchandisation de la santé n'est donc pas vue pour ce qu'elle est, un projet politique clairement défini de longue date, mais comme une nécessité fasse à une population irresponsable et qui ne mérite pas un tel système de soins, justifiant ainsi aux yeux des citoyens le passage à un système de soins où le secteur lucratif devient de plus en plus prépondérant, sans que les vrais responsables en soient inquiétés électoralement.