En 1923, Marcel Mauss concluait son essai sur le don en affirmant que « L'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous »[1]. Un sciècle après, le néolibéralisme a pénétré tous les rouages de la société, jusqu’à la construction même de la psyché humaine et au « triomphe du moi ». Le 20ième siècle connait un déclin holistique, le moi domine, il s’impose, et il fait adhérence avec le modèle économique et les mutations du capitalisme. L’économie néolibérale produit un « homme néolibéral » et cela se décline aussi dans les nouvelles figures de l’élève et de sa famille, avec des conséquences sur un métier de professeur.es des écoles déjà soumis à une lente taylorisation. Lorsque l’individu est mis au service de la prolétarisation des enseignant.es, cela passe d’abord par des transformations du côté du travail prescrit.

L’individu élève pour la pédagogie Montessori : « Faut laisser les élèves explorer selon leurs besoins naturels »

L’histoire du métier enseignant doit beaucoup à Maria Montessori, c’est indéniable et que ce soit dans les écoles Montessori historiques réunies au sein d’une association méticuleuse, dans des écoles privées ou dans les classes des enseignant.es du public qui s’en inspirent, la pédagogue italienne a marqué la culture professionnelle. Cette culture professionnelle qui permet que le travailleur ne réinvente pas l’ensemble des gestes professionnels à chaque usage. Taylor l’avait remarqué et l’expliquait dans ses manuels en faisant un parallèle avec le chirurgien qui n’invente pas non plus l’histoire de la médecine à chaque opération. Les gestes ont une histoire, et il y a besoin de former le travailleur « au meilleur de la science de ses prédécesseurs »[2]. Jusqu’ici nous pouvons approuver le constat fait par Taylor et acter que Montessori, mais aussi l’ensemble des pédagogues qui nous ont précédés, ont participé à nourrir le métier.

Mais ils et elles sont aussi convoqué.es par celles et ceux qui voudraient prolétariser les enseignant.es pour définir « des bons gestes », pour désigner une « one best way » dans la plus pure tradition taylorienne. Le problème ce n’est pas tant d’avoir une méthode pédagogique comme modèle, c’est que son « efficacité » soit choisie par des instances extérieures à la situation de travail et que ses critères ne soient pas définis collectivement par celles et ceux qui font le job au quotidien. Pour le dire autrement, que des collègues réuni.es en conseil des maîtres proposent de s’inspirer de la pédagogie Montessori est une chose, qu’elle soit promue par une administration ou pire par des marchands de matériel pédagogique, en est une autre.

Lorsque Stanislas Dehaene, nommé par Blanquer à la tête du conseil scientifique de l’éducation, y voit « une méthode structurée, exigeante pour les enfants », nous devons y déceler la volonté taylorienne de désigner une « one best way » à grand renfort de justification scientifique. « Une étude publiée dans Science en 2006 a montré les bénéfices de cette pédagogie sur la lecture, le langage, les fonctions exécutives et la compréhension des autres »[3] explique le neuropsychologue d’une manière caractéristique à l’Organisation Scientifique du Travail. Montessori est mise au service d’une administration qui cherche à définir la tâche précise de l’enseignant.e comme Taylor cherchait à définir précisément la tâche de ses oisifs ouvriers sur les chaînes de montage. Et lorsque Blanquer s’exprime dans la presse : « Quand j'étais directeur de l'enseignement secondaire, j'avais encouragé l'expérience Montessori »[4] ou lorsqu’il discute avec Edgar Morin[5] et qu’il se revendique de la pédagogie Montessori (faisant au passage la promotion d’expériences financées par Agir pour l’école ou l’institut Montaigne) cela doit éveiller notre jugement. Critiquer la pédagogie Montessori en soi (aussi intéressant que cela pourrait l’être) n’est pas l’objet de ces notes de blog. Par contre, il est important de comprendre ce qu’elle peut devenir : une prescription, validée scientifiquement, portée par le sommet de la hiérarchie et devenant un outil de plus pour dire aux enseignant.es ce qu’ils ou elles doivent faire. Un outil au service de leur prolétarisation.

L’individu apprenant pour l’orthophoniste : « Faut travailler le schéma corporel, utiliser des pictos mais surtout faire de la sophrologie, il en a besoin »

L’individu roi est mis au service de la prolétarisation des enseignant.es par le biais de méthodes pédagogiques qui le valorisent. Elle est aussi accentuée par l’émergence de professions libérales périphériques à l’école que l’organisation du travail enseignant incorpore à la conception de la prescription descendante. Orthophonistes, psychologues, psychomoticien.nes … font émerger des éléments précieux de connaissance des enfants, de leurs mécanismes cognitifs, de leurs spécificités en tant qu’individus, qui se retrouvent insérés, d’équipes éducatives en ESS, de PAP en PPRE, au cœur de la prescription faite aux enseignant.es.

Nous l’avons déjà évoqué dans ce blog, la prescription est un organisateur essentiel de l’activité du travailleur, tout autant qu’elle peut devenir un puissant outil pour le prolétariser[6]. La prescription descendante passe par plusieurs niveaux de reconception et lorsque l’enseignant.e est dans sa classe, ce qui lui est prescrit provient de multiples sources, et fait ressources. Sans ces prescriptions le travail serait impossible. Mais les suivre à la lettre aussi et c’est ce qui tend à prolétariser le travail : l’amputation de la liberté. Pas la liberté de faire n’importe quoi mais la liberté de choisir, de prioriser les prescriptions, d’en suivre certaines à certains moments et d’autres à d’autres moments, de décider en fonction du réel de la situation.

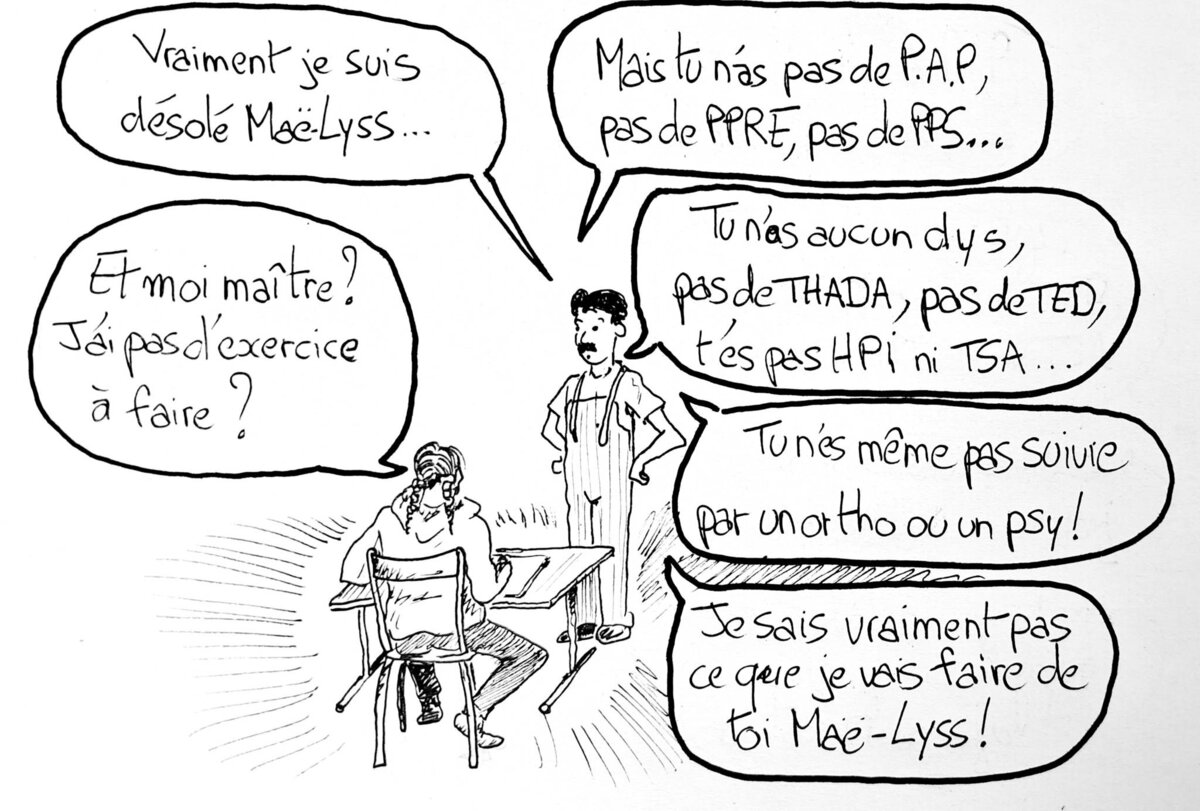

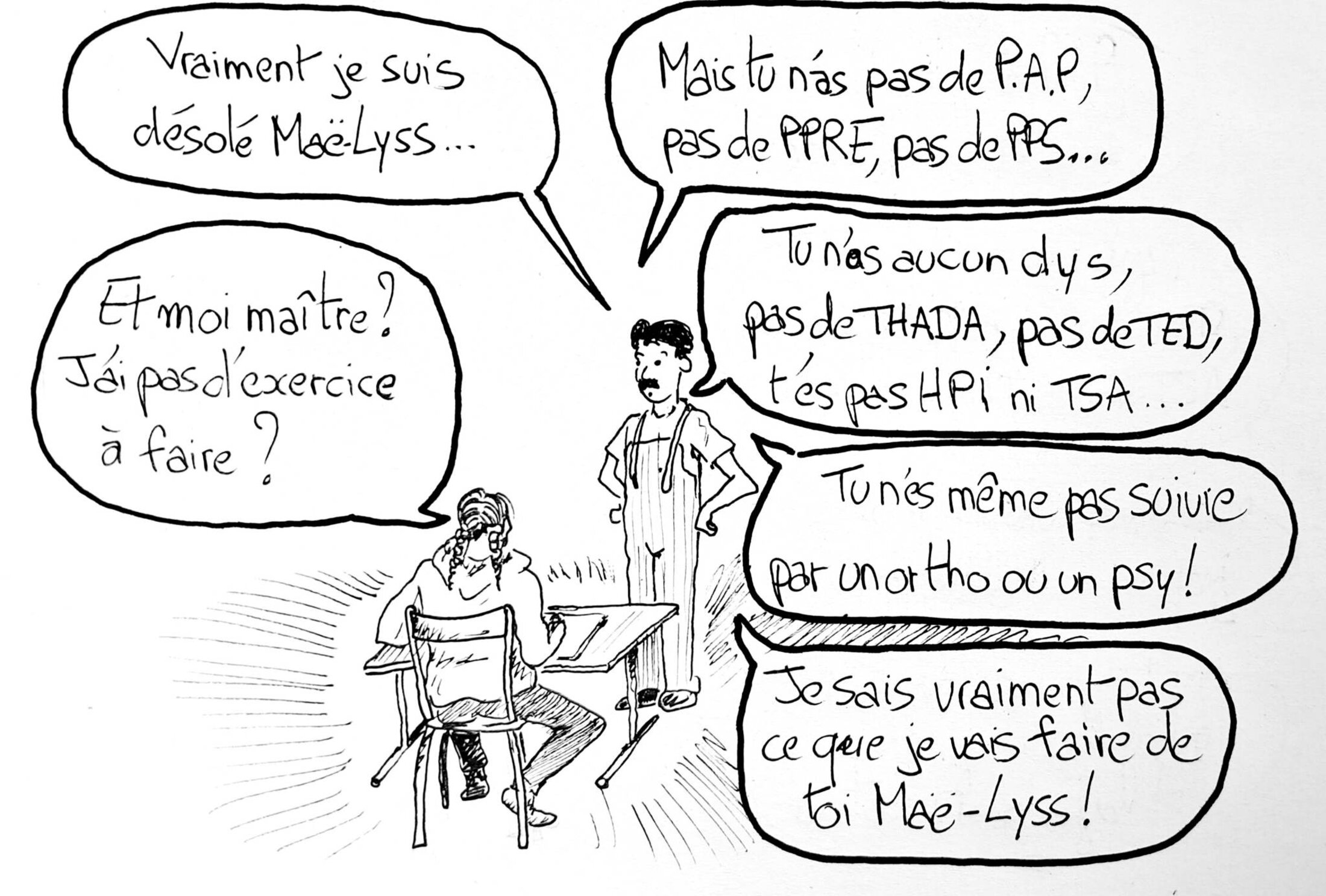

Agrandissement : Illustration 1

Dans l’absolu, la prescription faite par l’orthophoniste a du sens pour l’activité même de l’enseignant.e. Mais que se passe-t-il lorsque nous entrons dans une société du projet formalisé, dans une société des « experts » ? Nous sommes de plain-pied dans une période où l’organisation du travail est consignée dans des tableaux Excel contractualisés avec les familles, transmis à la hiérarchie et à partir desquels le travail prescrit se rigidifie. Et lorsque l’orthophoniste va conseiller d’écrire les sons voyelles en rouge dans le cahier de Léa, de donner plus de temps en calcul mental à Rodolphe ou de réduire la poésie de Manon, comment tous ces conseils, aussi pertinents soient-ils, peuvent ne pas frotter avec la liberté au travail des professeur.es des écoles ?

Ces questions sont d’autant plus importantes que l’aide apportée par l’école à l’école (notamment avec les RASED) s’est externalisée et privatisée. Ce n’est plus un collègue partenaire mais un extérieur partenaire. Des partenaires dont le nombre explose, et qui fait faire ce constant à l’ancien ministre de l’éducation : « si on n’a pas suffisamment appris à l’enfant à bien analyser une phrase, si on l’a fait entrer dans la lecture en lui faisant photographier mentalement des mots, au lieu de lui donner une vraie conscience rigoureuse des lettres et des sons, on peut provoquer de la dyslexie »[7]. D’après Blanquer, c’est la manière dont les profsseur.es des écoles travaillent qui peut « provoquer de la dyslexie ». Prenons la mesure de la gravité de cette accusation venue du sommet de la hiérarchie de l’éducation nationale mais néanmoins cohérente avec la méthode de « disqualification/déqualification » propre au taylorisme. Il faut s’acharner à démontrer l’incompétence du travailleur à définir sa tâche et la manière de l’exécuter, c’est la condition nécessaire à sa prolétarisation. A la fin du 19° siècle, Taylor constatait l’incompétence de ses ouvriers à la Betlehem Steel. Au début du 21°, cette incompétence est à suspecter, à médiatiser, voire à créer, à grand renforts de spécialistes de l’individu élève potentiellement à même de mieux définir le travail enseignant que celles et ceux qui le font.

L’individu enfant à ses parents : « Faut que Maï-lyss soit plus près du tableau, à côté de sa copine Shaynèz mais loin de Dilane qui la perturbe et surtout proche du bureau de la maîtresse, qu’elle adoooore ! Et peut-être demander une AESH ? »

Les grand.es pédagogues et les professionnel.les du développement de l’enfant sont essentiel.les à la définition des gestes professionnels et peuvent être des ressources efficaces pour l’enseignant.e pour peu qu’ils n’entrent pas en conflit avec le développement d’une professionnalité qui sache répondre au réel de la situation. Mais l’actuelle organisation scientifique du travail enseignant va les utiliser au contraire pour subordonner d’avantage les professeur.es des écoles, pour renforcer une prescription de plus en plus fermée et injonctive. Et comme les manuels Montessori et l’orthophoniste du quartier ne vont pas suffire à cette funeste entreprise, la ruse va alors consister à piéger enseignant.es et parents d’élèves dans un face à face. Les premiers vont devoir alors se plier aux désidératas des seconds qui deviennent des « consommateurs du service public ». C’est un des grands artifices du Nouveau Management Public, un de ses plus grands tours de passe-passe : transformer les usagers du services publics en consommateurs. On trouve trace de cette volonté dès le début des années 90. La fameuse circulaire de Michel Rocard « Le Renouveau du Service Public »[8] affirmait même déjà en 1989 que les citoyens doivent être, vis-à-vis des services publics, tout à la fois « administrés, usagers, clients, consommateurs ou contribuables ». En tant que consommatrices de l’école, les familles doivent tirer bénéfice de l’argent public et quelle meilleure façon de s’assurer qu’un service public va être le plus efficace que de le faire fonctionner comme une entreprise ? De fait l’organisation du travail qui prévaut dans une entreprise capitaliste devient le modèle de celle qu’il faut appliquer dans les services publics. N’oublions pas que déjà Taylor expliquait que son modèle scientifique d’organisation du travail n’était pas uniquement efficace pour les ouvriers, mais également que « le gain le plus grand a été pour les consommateurs »[9].

Pour que les parents, dont les désirs évoluent, puissent mesurer leurs « gains », il faut d’abord accompagner leur changement de statut dans la société, d’usagers à consommateurs. Le règne de l’individu est mis au service de la mutation de ces familles qui ne veulent plus que leurs enfants soient considérés « comme les autres » mais qui exigent désormais qu’il soit traité « différemment que les autres »(*). Pour les parents, « le règne du moi » devient « le règne de mon enfant ». Ces changements de mentalités de notre homo economicus sont accompagnés par des changements profonds de l’institution scolaire dotée de nouveaux outils qui, du LSU aux CLA, s’articulent avec le changement de regard que portent les familles sur une école constamment évaluée par des enquêtes PISA ou PIRLS et comparée aux autres. Une école qui faute d’être privatisée fonctionnera comme une entreprise. Pour cela les lecteur.rices de blog commencent à le comprendre : il faut modifier l’organisation du travail des professeur.es des écoles.

C’est ainsi que les nouveaux désirs des parents sont valorisés par l’administration et qu’ils participent également à donner de la puissance à des injonctions dont la conception échappe à celles et ceux qui la mettent en œuvre dans leurs classes. Les parents sont mis au service d’une organisation taylorienne du travail. Quitte à ma répéter, comme pour la pédagogie Montessori ou comme pour les professionnels libéraux, ce n’est pas un souci en soi que la prescription se nourrisse de ce qui est attendu par les familles d’un service public d’éducation. On devrait même accueillir avec enthousiasme l’intérêt porté par les parents à ce qui se passe dans la classe et la possibilité de les associer au projet d’école comme une formidable opportunité de co-construire l’école du peuple, ou pourrait se « mettre en place un nouveau contrat entre les parents et l’École »[10]. Mais encore une fois, il s’agit ici de comprendre comment le nouveau management crée de la prescription dont le but n’est pas tant d’améliorer l’école que de prolétariser celles et ceux qui y travaillent.

Quand les nouveaux prescripteurs sont mis au service de la prolétarisation du travail

Coincé entre plusieurs injonctions, les professeur.es des écoles sont déstabilisé.es. Ce qui devrait faire ressource pour exécuter leurs tâches, la prescription, vient paradoxalement en brouiller le sens. Afin d’éviter tout malentendu, il convient d’insister : 1- Les méthodes pédagogiques, même gadgétisées par leur marchandisation, sont un apport considérable pour l’enseignant.e, elles font partie de son histoire et en nourrissent sa culture. 2- Les professionnel.les qui portent des regards extérieurs sur les difficultés de l’enfant, sur ce qui le rend singulier, sont devenu.es incontournables et précieux pour définir les outils nécessaires aux progrès des élèves. 3 - Quand aux parents, il est impossible de penser les contours d’une école réellement démocratique en les reléguant au second plan de ce qui se joue à l’école. Ai-je pris assez de précaution ? Car la question n’est pas là !

L’objet de cet article, et de ce blog en général, c’est de comprendre comment l’OSTE transforme tous ces niveaux de prescription en de nouveaux leviers pour prolétariser le travail. Et pour cela il y a une méthode, écrite il y a 100 ans par un certain Frederick Winslow Taylor et éprouvée, améliorée, adaptée, depuis par tous ceux qui veulent asseoir leur précieux pouvoir sur le travail.

Tout d'abord il faudra ériger des vérités. Vérités historiques de méthodes pédagogiques « qui ont fait leurs preuves », vérités scientifiques d’experts bardés de diplômes, ou vérités de bon sens apportées par ceux qui connaissent le mieux l’enfant. Ces vérités sont alors relayées par l’institution, transformées en prescriptions, transmises par les cadres intermédiaires des corps d’inspection ou des dispositifs de formation. Elles arrivent dans les salles des maîtres institutionnalisées, par des PPRE, PAP, PPS …, elles apparaissent dans les manuels scolaires estampillés « Montessori » ou « approuvés par les orthophonistes », mais surtout, elles deviennent une prescription descendante supplémentaire pour le ou la travailleur.se et sur laquelle iel n’a pas la main. Un.e travailleur.se déjà sur-évalué.e, mis.e en difficulté, dont le métier est affaibli … et qui se soumet alors docilement à ces nouvelles injonctions. Une dernière fois : ce n’est pas la pertinence de ces nouvelles prescriptions qui doit nous poser question mais la manière dont elles prennent place dans l’organisation du travail, leur cohérence avec une société qui s’individualise et leur lien avec la volonté politique de soumettre le travail. Cette note d’un blog qui tente de déloger les leviers qui servent la prolétarisation des professeur.s des écoles propose de regarder la méthode Montessori, l’orthophoniste du quartier ou la mère à May-Lyss comme des vecteurs de plus au service d’un projet global d’organisation scientifique du travail enseignant.

[1] M.Mauss, essai sur le don, l’année sociologique 1923-24 consultable ici : https://docs.google.com/file/d/0B_IBUc4DbSSvZkFSNWlXNGNYSnM/edit?resourcekey=0-Du8doeu0P7o0mudjctp42Q

[2] Taylor, Principes d’organisation scientifique, hachette livre page 105

[3] https://www.lemonde.fr/education/article/2018/01/09/un-conseil-scientifique-pluridisciplinaire-pour-l-ecole_5239234_1473685.html

[4] https://www.radiofrance.fr/franceculture/jean-michel-blanquer-dans-l-education-c-est-par-plus-de-liberte-qu-on-peut-aller-vers-plus-d-egalite-7834616

[5] J.M.Blanquer et E.Morin, « Quelle école voulons nous ? », Odile Jacob, 2019, p41 : « la méthode Montessori présente beaucoup d’intérêt et c’est pourquoi je l’ai encouragé dans le secteur public ».

[6] https://blogs.mediapart.fr/fredgrimaud/blog/100121/la-prescription-descendante-un-levier-pour-l-oste

[7] https://www.leparisien.fr/societe/jean-michel-blanquer-l-autorite-doit-etre-retablie-dans-le-systeme-scolaire-13-11-2017-7389060.php

[8] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000295608/

[9] Taylor, Principes d’organisation scientifique, Hachette livre page 111.

(*) j'emprunte cette formule entendue à un colloque prononcée par Philippe Meirieu mais je n'ai malheureusement pas la référence à donner ici.

[10] P.Meirieu dans G.Fotinos, « L’état des relations école-parents, entre méfiance, défiance et bienveillance, consultable ici file:///C:/Users/frede/Desktop/RelationsParentsEcole.pdf