Ainsi donc, les dernières élections au parlement de Catalogne (auxquelles j’ai pu participer) étaient convoquées par le gouvernement central du Parti Populaire (PP), et non par le président de la Générarité de Catalogne, conformément au règlement, ont finalement été gagnées par ceux que Mariano Rajoy, prétendait vaincre et discréditer.

Quel curieux paradoxe, Rajoy, le chef du gouvernement de droite du PP qui, pendant cinq longues années, s’est complètement désintéressé de la demande démocratique catalane est venu faire campagne en Catalogne pendant cinq jours. Et il a lamentablement perdu son pari. En effet, quels sont les résultats de ces élections, qui ont pris la forme d’un plébiscite, pour ou contre l’indépendance ?

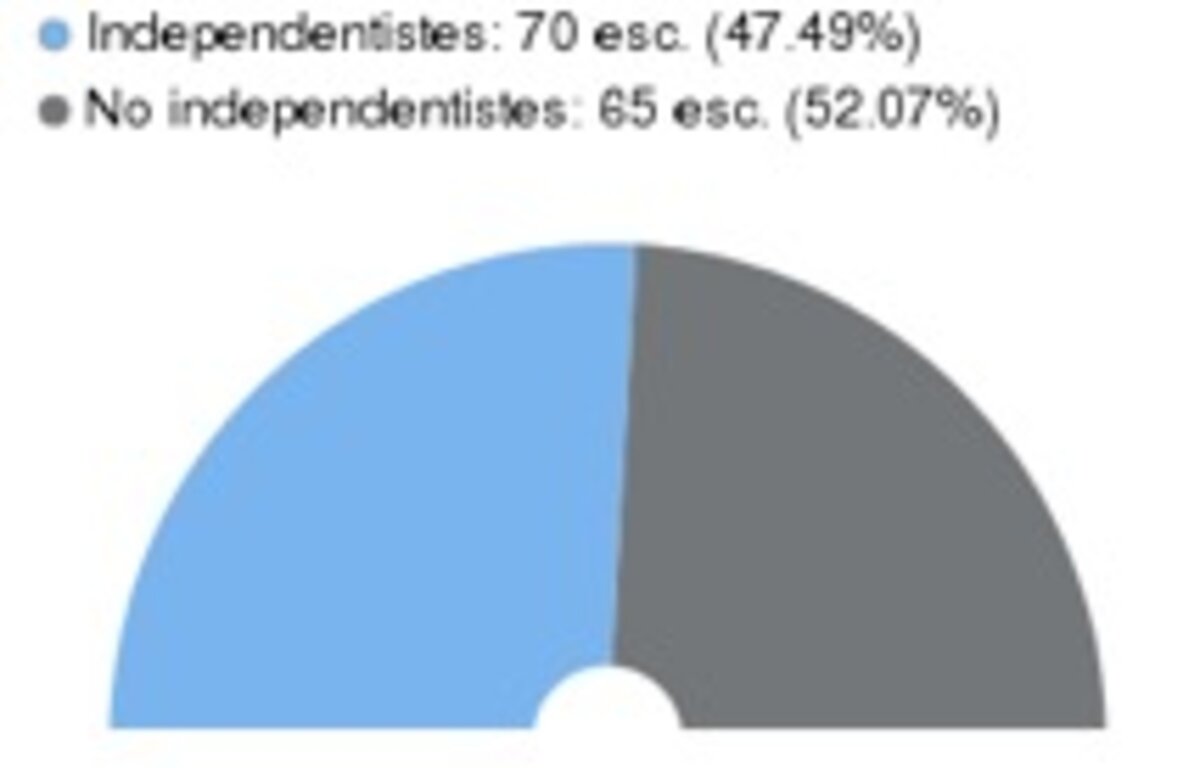

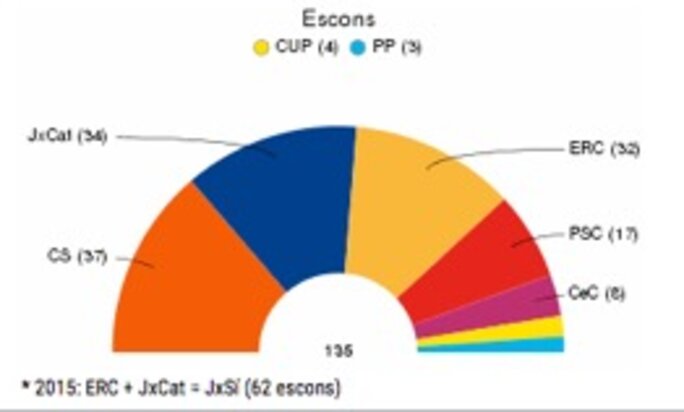

Première leçon: les deux grandes formations indépendantistes JxCat et ERC ont gagné ces élections. Ensemble pour la Catalogne (JxCat) du président en exil en Belgique, Carles Puigdemont (formation de centre droit), et la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) d’Oriol Junqueras, emprisonné à Madrid (parti de centre gauche), et les CUP (Candidatures d’Unité Populaire, formation anticapitaliste et indépendantiste), peuvent éventuellement former un gouvernement (en comptant sur les 34 députés de JxCat + les 32 d’ERC + et les 4 députés des CUP = 70 escons ou sièges), la majorité étant de 68 députés.

Mais le fait que le président et le vice-président de la Génératité de Catalogne, qui ont été démocratiquement élus, se trouvent dans cette situation injuste et étrange est complètement incompréhensible, intolérable et inacceptable dans n’importe quel pays démocratique, qui plus est, en Espagne, un pays de l’Union Européenne.

Seconde leçon: le grand perdant de cette élection au parlement de Catalogne est précisément le Parti Populaire, le parti de la droite traditionnelle espagnole (qui contient en son sein une fraction d’extrême droite et ex-franquiste, qui rend d’ailleurs inutile l’existence d’un équivalent du Front National français). Cette droite conservatrice espagnole, dirigée par Mariano Rajoy, gouverne à Madrid, et c’est elle qui a convoqué ces élections, tout en oblitérant les droits de l’autonomie catalane avec l’application drastique de l’article 155 de la constitution, qui permet de les contrôler depuis Madrid.

Les résultats électoraux du 21 décembre dernier représentent donc un désaveu cuisant pour le président Rajoy lui-même, puisque son parti est passé de 11 à 4 députés. Jamais ce parti n’avait eu d’aussi mauvais résultats en Catalogne, où d’ailleurs, il n’a jamais eu un rôle très significatif.

Troisième leçon: le jeune parti Ciutadans, ou Ciudadanos en castillan (Cs, Citoyens) fondé en 2006 par le juriste Albert Rivera âgé de 38 ans, et dirigé en Catalogne par l’avocate andalouse Inés Arrimadas de 36 ans, est arrivé en tête à ces élections au parlement de Catalogne avec 36 députés, mais elle ne peut pas former de gouvernement, même si le président Rajoy préfère d’abord parler avec elle, au lieu de le faire avec les indépendantistes. Mais la victoire de Ciudadans et d’Inés Arrimadas, n’évite pas la majorité independantiste, qui pourra certainement former un gouvernement. Il faut tout de même reconnaître que Ciutadans a connu une progression fulgurante, puisqu’en 5 ans, ils sont passés de 9 députés en 2012, à 25 députés en 2015, et maintenant, à 36 députés, fin 2017.

Qui sont donc ces Ciutadans ? Contrairement à ce qu’en pense l’ex-premier ministre, Manuel Valls, qui les a récemment rencontrés à Barcelone, ils ne sont pas du tout comme Les Républicains en Marche, même s’ils procèdent d’un même chamboulement général. À l’origine, ils se sont sans doute inspirés du Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre Chevènement, surtout pour ce qui est de la conception jacobine et centraliste de l’État républicain français, mais l’Espagne n’est pas la France. Ciutadans s’autodéfinit comme un parti libéral, soi-disant progressiste, mais leurs prises de position, et leur pratique politique les conduit vers un nationalisme espagnol virulent, et des politiques nettement de droite. Ciutadans défend les libertés individuelles et l’égalité entre les citoyens, mais afin de nier les droits des Basques et des Catalans. Ils sont contre le système des autonomies (tout en l’occultant). Ils doublent ainsi le PP sur leur droite, surtout en ce qui concerne la question identitaire et nationale. Par conséquent ce n’est pas un parti de centre, mais bien de droite, contrairement à ce que des commentateurs français avancent.

Quatrième leçon, ces élections au parlement autonome de Catalogne ont déplacé et remplacé la question sociale (l’opposition droite/gauche) par la question nationale et identitaire. Précisons qu’il s’agit d’un nationalisme civique et non ethnique. Il s’est produit un glissement à gauche du nationalisme catalan. L’ancienne Convergència i Unió de Jordi Pujol, qui a gouverné l’autonomie catalane de 1980 à 2003, puis d’Artur Mas (2010-2016) est devenue, avec Carles Puigdemont, un mouvement soutenu par la société civile, constituée essentiellement par la classe moyenne catalane. C’est pourquoi on ne peut plus faire une analyse politique traditionnelle, droite vs gauche, et encore moins une analyse de type « classiste » (chère à certains de mes amis barcelonais de la gauche marxiste), car les lignes de séparation ou d’opposition se sont déplacées, et ont été brouilées par des médias espagnols qui possèdent des moyens financiers considérables, et qui ont appuyé et favorisé le succès d’Inés Arrimadas de Ciutadans. La grande finance espagnole a désormais choisi son camp, en soutenant l’option Ciutadans-Ciudadanos, au détriment du PP, qui est compromis dans des affaires de corruption considérables.

Par conséquent, après ces élections, si le nouveau gouvernement de Catalogne veut ouvrir des perspectives nouvelles pour l’indépendantisme, il ne devra plus compter, comme depuis 2015 et jusqu’à présent, sur l’appui implicite des CUP (Candidatures d’Unité populaire, anticapitaliste et indépendantiste) qui tendent à accélérer et à radicaliser le mouvement, il devra calmer le jeu et rechercher d’autres alliances, d’autres stratégies interclassistes (au delà des classes moyennes citadines et de la ruralité), et d’autres issues politiques, et poursuivre leur objectif sur de nouvelles bases sociales plus larges.

À partir des résultats électoraux et des implications qu’ils suggèrent, on peut commencer à supposer et à imaginer les perspectives nouvelles qui s’ouvrent aux formations indépendantistes, puisque ce sont surtout elles, qui vont devoir trouver des solutions nouvelles et gouverner le pays dans un contexte très difficile. C’est une étape nouvelle qui s’ouvre et qui va demander une intelligence toute particulière, étant donné qu’en face, le gouvernement de droite du PP de Mariano Rajoy, n’est pas du tout préparé à cela, bien au contraire.

Il faut reconnaître que la démocratie espagnole est très récente, elle n’a que quarante années derrière elle, de plus, il y a le frein d’une tradition franquiste qui pèse lourdement sur le Parti Populaire et les électeurs de l’Espagne profonde et traditionnelle, car lors de la transition démocratique de 1978, les grands Appareils Idéologiques d’État (les AIE au sens de Louis Althusser, 1970) ont continué à être dominés par les ex franquistes). De son côté, le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, de Felipe Gonzalez et de Rodriguez Zapatero) a été un peu plus ouvert que le PP aux idées sociales et novatrices, car en contact avec les partis sociodémocrates européens, mais il est soumis, lui aussi, à la pression et aux avatars du manque général de culture démocratique, en Espagne. On est malheureusement très loin des trois siècles de la tradition démocratique anglo-saxonne.

Les indépendantistes ont devant eux de grands changements à opérer et des défis à relever. Nous imaginons trois axes probables :

1- Relâcher la tension en déterminant les étapes de l’indépendantisme ;

2- Rechercher de nouvelles alliances et des accords politiques ;

3- Réussir à établir un dialogue avec l’État central (c’est-à-dire, forcer Rajoy à négocier, quitte à admettre le respect conjoncturel d’une voie légaliste (visant une modification de la constitution espagnole de 1978).

Leur tâche est considérable et difficile. Sera-t-elle possible à réaliser ?

En premier lieu, s’il y a quelque chose que les militants des indépendantistes ont appris ces derniers temps, c’est qu’ils doivent relâcher le rythme de leurs revendications (cela ne signifie pas renoncer, bien au contraire); ils devraient également abandonner la Déclaration Unilatérale de l’Indépendance (DUI), car elle n’a conduit qu’à l’affrontement contre l’État espagnol. Ils ont découvert qu’ils avaient devant eux des forces répressives considérables et aveugles. Ils ignoraient, en effet, qu’une telle répression pouvait encore exister en plein XXIe siècle, et qu’elle s’abattrait même sur des personnes âgées, eux qui pratiquent la non-violence. Notons que ceux qui ont connu le franquisme sont bien moins surpris.

C’est d’ailleurs le mérite et la conviction du peuple catalan, qui est allé voter le 1er octobre 2017, ce qui a révélé au grand jour, et devant le monde entier, le tréfonds des forces répressives de l’État espagnol. Donc, à partir de maintenant les stratèges de l’indépendantisme doivent réfléchir sérieusement sur l’échelonnement des étapes conduisant à leur objectif final, en prenant en charge une grande partie des contraintes imposées par l’État et par le contexte européen.

En second lieu, une nouvelle stratégie est nécessaire et réclame une ouverture vers les forces politiques non indépendantistes et une recherche de nouvelles alliances, afin de pouvoir sortir de la situation de blocage actuelle. D’autant que les partis indépendantistes plafonnent à 47,5% de la population catalane et semblent se stabiliser à ce niveau d’une façon constante. Ce qui représente malgré tout un peu plus de 2 millions d’électeurs sur un total de 5,5 millions. L’ouverture se fera certainement dans un premier temps, en direction de Podem (8 députés) l’équivalent en Catalogne de Podemos, une formation comparable à la gauche radicale grecque de Cyriza. En principe, Podem est favorable à un État plurinational et il défend la modification de la constitution espagnole, afin de permettre la célébration d’un référendum légal. Par conséquent, il existe une possibilité de rapprochement entre eux et les indépendantistes, même si, pour le moment, Podem refuse tout accord. Un accord avec le PSC (socialistes catalans, 17 députés) serait plus difficile à obtenir, il faudrait pour cela qu’ils coupent leur relation douteuse et très regrettable avec la droite espagnoliste de Ciutadans et du PP catalan. Tout peut arriver en ces temps de remise en cause totale des certitudes.

La polarisation entre les deux extrêmes: indépendantistes, d’un côté, et nationalistes espagnols de Ciutadans et du PP, de l’autre, ont réduit les forces politiques ‘centrales’ (non pas au sens politique, mais éloignées et opposées aux deux nationalismes majoritaires) à devenir, en ce moment, inopérantes et inutiles. Il s’agit de Podem, et dans une autre mesure, du PSC (qui n’a rien à voir avec C’s et le PP). En même temps, que cette polarisation a occulté les questions sociales, elle a écarté et réduit les forces de gauche.

Les causes de cette situation néfaste pour la gauche, remontent à l’action du Tribunal Constitutionnel espagnol (équivalent du Conseil Constitutionnel français), qui en 2010 annula le second statut d’autonomie de la Catalogne (autant pour le refus du terme ‘nation catalane’ que pour les nombreuses lois progressistes à contenu social). Il avait été voté en 2006 par le parlement catalan, par les Cortès espagnoles et par le sénat de Madrid, sous le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero (qui gouverna durant deux mandats de 2004 à 2011).

Après une virulente campagne anti-catalane, l’arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy, en 2011, ce fut le silence et l’absence totale de propositions, qui ont fini par provoquer l’exaspération, et la montée en puissance de l’indépendantisme, ceci autant pour des raisons nationales que sociales. Auparavant, le mouvement indépendantiste n’existait presque pas, du moins de cette façon massive. C’est un mouvement qui n’existe que depuis cinq ans, et c’est l’attitude de Rajoy qui l’a essentiellement provoqué. Mais, en conséquence, la force de ce mouvement, a secrété, à son tour, une crainte grandissante, puis un vote nationaliste espagnol en réaction, tout à fait inexistant auparavant, et que Ciutadans a parfaitement capitalisé, ce qui explique en grande partie leur victoire actuelle. Ce phénomène récent pose des questions nouvelles qu’il faudra analyser sérieusement.

Il en est de même pour la question récurrente d’”un pays coupé en deux”, entre indépendantistes et non-indépendantistes. Qu’en est-il réellement ? Les premiers défendent une stratégie d’intégration et de cohésion sociale, se défendent d’avoir provoqué la désunion, et croient que l’unité pourra être récupérée ; les seconds considèrent que la coupure est très profonde et grave, qu’elle va perdurer ; ils pensent que les indépendantistes en sont responsables. La question est essentielle, car depuis la transition des années 80, l’unité des Catalans d’origine, et ceux qui venaient du reste de la péninsule (près de la moitié de la population catalane), formaient un seul et même peuple, et l’on considérait que la force de la Catalogne provenait de son unité. Or, ce qui était une réalité tangible et durable pendant 40 ans, grâce surtout à un catalanisme tolérant des forces de gauche (PSC, Iniciativa-Verts), ne l’est plus aujourd’hui. Ciutadans a récupéré les électeurs de ces deux formations de gauche, surtout dans les quartiers populaires de la ceinture ouvrière de Barcelone (Nou barris. Santa Coloma de Gramanet, L’Hospitalet, Cornellà, etc..) Les dommages sont considérables, et l’on peut penser qu’il sera difficile de recomposer l’unité antérieure.

Dernier point, l’ouverture de négociations avec le pouvoir central de Madrid et avec le gouvernement de Rajoy, semble plus que jamais difficile à atteindre, surtout à cause de l’attitude négative de blocage et de fermeture de Madrid. Rajoy devrait abandonner son attitude de déni agressif, très peu conforme aux principes démocratiques européens. Il doit abandonner les poursuites judiciaires, respecter la séparation des pouvoirs, car le problème n’est pas du tout juridique, et encore moins répressif, mais essentiellement et uniquement politique.

C’est assurément le point central de la crise politique en cours. Ce blocage dure depuis au moins cinq longues années, sans que le pouvoir central de Mariano Rajoy n’ait daigné proposer une quelconque rencontre pour trouver une solution. Son incapacité est flagrante. Les indépendantistes ne sont pas le problème, mais bien le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy lui-même, et lui seul (il est encore le représentant des 5 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, économique et médiatique, définis par le sociologue, Manuel Castells, 2017).

Par conséquent, puisqu’il est incapable de trouver une solution à cette crise, il faudra bien que quelqu’un d’autre la trouve. Il faudra bien que tôt ou tard, et d’une façon ou d’une autre, des changements politiques importants interviennent au niveau de l’État espagnol, sans quoi, la situation ne pourra qu’empirer au niveau même de l’État espagnol. C’est désormais l’Espagne qui est profondément atteinte par la crise catalane; une crise qu’elle a elle-même provoquée, par l’inaptitude politique de ses dirigeants, et leur manque de culture démocratique.

I ara, què ? Et maintenant que fait-on ? Au-delà des péripéties grotesques et atermoiements que le gouvernement de Madrid, et sa justice aux ordres, imposent aux nouveaux élus au parlement de Catalogne (que je n’ai pas voulu commenter, mais qui préoccupent, à juste titre, beaucoup de citoyens catalans), ce sont désormais toutes ces questions de fond qu’il faudra tôt ou tard se poser, et surtout, essayer d’y répondre du point de vue politique et démocratique.