Faut-il quitter X ? Il y a quelque chose d'un peu déconcertant à voir cette question posée partout. Qu'est-ce qu'on y laisse ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Ça tergiverse dur. Le ras-le-bol général est bien là, quoique mal défini. Les justifications varient, tantôt la faute à l’élection de Trump, ou au poste de ministre promis à Musk, la faute au déferlement de fausses informations, à la fin du blocage, à l'IA… ou tout ça en même temps. Mais on est d’accord sur une chose, l’air y est devenu irrespirable.

La coupe est pleine, c'en est trop, et de ce trop émerge un mouvement collectif, un début d’exode numérique. Comme tout processus d’exil, probablement, il se fait de façon progressive et non sans douleur. C’est une première dans l’histoire encore courte d’internet. Un moment inédit qui nous rend un peu hagards, un peu désemparés. Pour certains, c’est un arrachement, c’est perdre beaucoup. Pour d’autres, c’est impossible, le prix à payer trop élevé. Et fuir, d’accord, mais pour aller où ? Les vagues de départ, déjà régulières ces derniers temps, semblent désormais converger vers Threads, Mastodon et surtout Bluesky. Mais savent-ils vraiment, ces exilés, où ils mettent les pieds ? Pas sûr.

Agrandissement : Illustration 1

De la difficulté de se séparer

Du côté des nouveaux arrivés, échoués sur les rives de Bluesky, on entend par-ci par-là, comme pour se rassurer, que ce nouveau réseau serait l'Eldorado, safe, décentralisé et inviolable. Voire carrément que son entreprise-mère serait une coopérative, sans actionnaire et non achetable, etc. Exagération bien forte qu’on peut pardonner, parce qu’elle répond sans doute à ce désir d’un « mieux ailleurs », mais quand même, il faut remettre les choses à l’endroit.

Bluesky est un projet incubé chez Twitter, à l’initiative de Jack Dorsey, son fondateur. Distincte de Twitter depuis 2021 (juste avant le rachat de Musk de 2022), c’est bien sûr une entreprise à vocation lucrative. On est dans la Silicon Valley, berceau de la culture start-up et de la culture bro, non loin des courants libertariens à la recherche d'une liberté individuelle absolue, sans censure, et surtout monétisable. Les cryptomonnaies et systèmes décentralisés de transactions ne sont pas étrangers à cet univers mental.

On peut ajouter au tableau le fait que la dernière campagne de financement de Bluesky, cette année, a vu apparaitre un important protagoniste du nom de Brock Pierce, milliardaire obscur proche de… Steve Bannon.

C’est bien là qu’il faut lever la confusion entre les intentions de l’inventeur (Bluesky) et les besoins des utilisateurs (nous). La migration actuelle ressemble plus à un simple déplacement des usages qu’à une démarche consciente et éclairée d’utilisateurs qui auraient soudainement compris où se déplacer pour répondre au mieux à leurs besoins. Autrement dit, il y a un côté mouton de Panurge. Bluesky nous attrape, pour le meilleur et pour le pire.

Pour nous, utilisateurs, c’est bien sûr la ressemblance frappante de Bluesky avec les premières années de feu-Twitter qui facilite l’exode. Son interface, son atmosphère insouciante. L’herbe y semble aussi verte qu’aux premiers jours. Ça rend nostalgique. Et c’est facile, on trouve l’application en un clic sur les stores. L’oiseau est devenu un papillon, tout simplement.

Le phénomène auquel on assiste ressemble donc surtout à un déplacement des usages, des usages nostalgiques, conservateurs, un peu rétifs au changement. Bluesky semble tomber à pic parce qu’il évite de se séparer vraiment, de faire le deuil. (À ce sujet, on peut aussi lire ce très bon texte : « Comment quitter une forêt lorsque l’on est un arbre »).

Mais surtout, c’est l’effet de réseau, promis par un exode massif et simultané, qui nous rend capables, enfin, de sauter le pas. Aller, j’y vais cette fois, je saute du plongeoir ! (On sent bien le poids lourd de la charge, on parle bien de quelque chose de difficile à réaliser). Pour conjurer le sort, on se tient collectivement par la main, façon de ne pas trop ébranler son techno-cocon. Du côté de certains médias, l’exode est déjà bien opéré : le Guardian puis La Vanguardia ont courageusement montré la marche. D’autres ont suivi, Ouest France premier média français (on entend le cri du coq). Pour d’autres, c’est en ce moment même en train de s’organiser : l’initiative #HelloQuitteX organise un départ groupé pour le 20 janvier, jour de l’investiture de Donald Trump.

Bluesky, la crainte de la nouvelle prison

On voit bien le problème, au fond : pourquoi ce départ doit-il susciter autant de tergiversations ? Pourquoi est-il si difficile de bouger de la prison X ? (La réponse est dans la question) Dans un monde normal, ne devrions-nous pas être capables de bouger, déménager, migrer sans craindre de perdre tant ! La difficulté de s’arracher et de sacrifier son « capital social », sa notoriété ou son sacro-saint trafic (surtout pour les organisations ou les médias) est telle qu’il aura fallu attendre les pires outrances et manipulations d’Elon Musk pour qu’il y ait enfin un mouvement.

Ces jours-ci, Bluesky est donc l’horizon fantasmé. Sur le papier, il faut bien reconnaitre que certaines innovations du « papillon bleu » (du « ciel bleu » ?) sont prometteuses : des fonctionnalités originales, les starter pack, les listes de blocages, les fils personnalisés, etc. Mais surtout, le « Protocole AT », nouveau protocole qu'elle développe, est ouvert et librement utilisable. (Voir plus de détails en bas de page)

L’existence même d’un protocole libre et ouvert est en soi une vertu exceptionnelle, puisque celui-ci permet à chacun de s’en emparer pour fabriquer soi-même son petit réseau social libérateur. Sauf que… Pour l’instant, la société Bluesky est l’unique détentrice des infrastructures sur lesquelles les exilés numériques sont en train de créer leurs comptes. Et il n’y a qu’une seule application pour s’inscrire. Autrement dit, Bluesky fait valoir son protocole décentralisé sur une infrastructure centralisée.

Dit simplement, Bluesky n’est pas décentralisé pour l’instant, et c’est tout le problème. Il y a à peine quelques jours, on apprenait par exemple qu’il avait suffi au gouvernement du Pakistan de bloquer un seul nom de domaine pour couper l'accès à Bluesky dans tout le pays. Tout est dit.

La crainte de nous enfermer dans une nouvelle prison devrait donc nous inspirer un peu de méfiance. Car pour l’instant, nous sommes toujours les dindons de la farce, et prenons le risque de répéter la même difficulté à prendre le large à nouveau le jour venu. Il y a donc urgence, pour Bluesky, à ce que les promesses d’ouverture de son protocole et de son infrastructure soient rendues effectives le plus rapidement possible.

Mastodon, le seul réseau décentralisé (pour l’instant)

Qu’on le veuille ou non, le seul réseau effectivement décentralisé aujourd’hui, c’est le « Fediverse ». Cette fédération de serveurs, née en Europe en 2016, était conçue, déjà bien avant Bluesky, comme une alternative aux plateformes. Aujourd’hui, le Fediverse (contraction de Fédération et Universe) continue d’étendre sa toile doucement mais sûrement. C’est une nébuleuse où se cherchent les fondations d’un réseau social du futur, libre, ouvert, sans contrôle ni pouvoir central. On y compte aujourd’hui près de 4 000 instances et 15 millions de comptes à travers le monde (22 millions sur Bluesky à la publication de ce billet).

Agrandissement : Illustration 2

Dans cette nébuleuse décentralisée, où l’on trouve le réseau social Mastodon, Mediapart a pris sa place. Après nous être lancés dès sa création, un peu par curiosité au début, puis de façon plus active en 2021, nous avons finalement lancé notre propre instance, c’est-à-dire notre propre serveur, en janvier 2023. Mediapart devient alors l’hébergeur de ses propres messages, photos et vidéos pour « faire savoir » au monde les nouvelles. La création de cette instance était presque d’évidence, tant celle-ci est une promesse d’indépendance, attachée aux valeurs du journal.

Pour l’instant réservée aux comptes des journalistes et collaborateur·ices du journal, on peut la retrouver à cette adresse : mediapart.social. On y trouve notamment le compte du journal, suivi par 65 000 abonné·es (@mediapart) et le compte du Club, suivi par 1 500 abonné·es (@mediapartblogs). L’instance est maintenue avec l’aide de notre prestataire technique Octopuce, et animée quotidiennement par l’équipe en charge des réseaux sociaux. Bien sûr, elle est financée, comme tous les investissements de Mediapart, par nos seul·es abonné·es.

La possibilité de réseaux sociaux pluralistes et indépendants

L’instance est ainsi en relation avec les milliers d’autres que composent le Fediverse, et leurs millions d'utilisateurs. Exactement comme le journal lui-même, c’est une garantie d’indépendance vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir. Aucun milliardaire ne peut mettre la main dessus. Pour les citoyens, c’est un accès à l’information libéré des entraves des algorithmes publicitaires et de l’économie de l’attention. Pour les journalistes, c’est un lieu où ils peuvent publier leur travail, leurs enquêtes, analyses, reportages, affranchi de la pression à la performance (course aux likes et aux retweets…). C’est un îlot de résistance numérique, à l’abri de toutes les turbulences, du monde qui vacille et du néo-fascisme qui vient outre-Atlantique (avec bientôt X comme outil de propagande étatique).

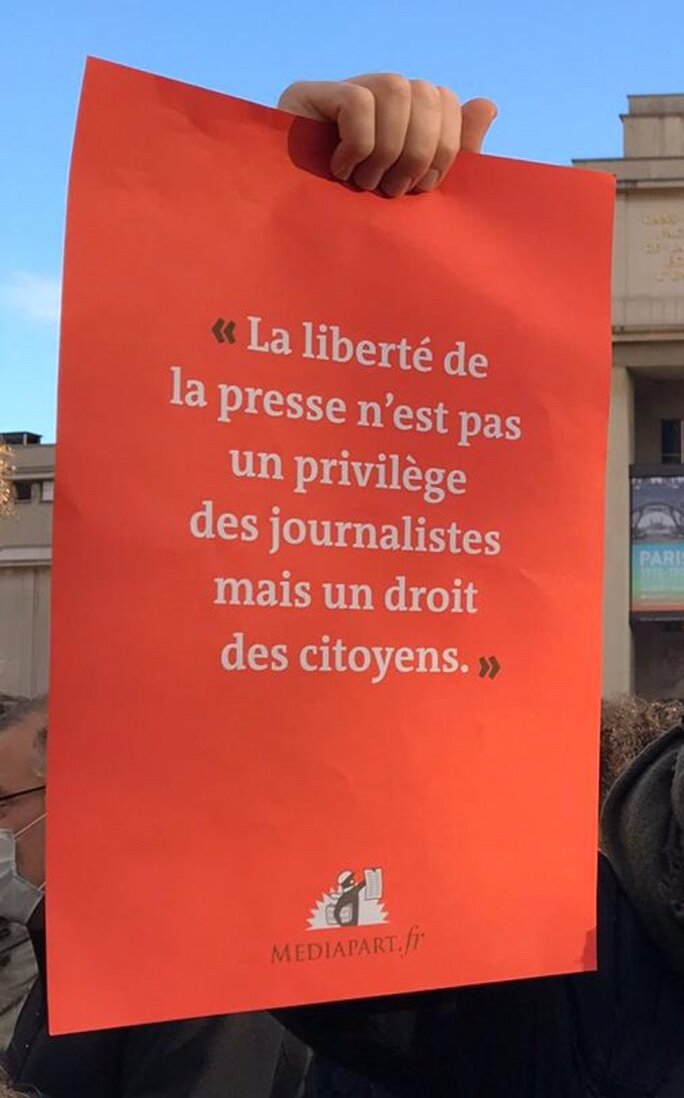

Agrandissement : Illustration 3

Dans un récent message (sur Bluesky), Alexandria Ocasio-Cortez interpellait ses abonné·es à la recherche de « ressources techniques » pour faire face à l’administration Trump dans les prochains mois. C’est précisément le sujet. Le serveur décentralisé est une de ces ressources. À mettre en place sans perdre de temps. Comme nous avons l’habitude de le dire à Mediapart, ce n’est pas un luxe réservé à une poignée de journalistes, mais un véritable outil au service de l’information libre, fiable et plurielle des citoyens. Le pluralisme des serveurs, en lieu et place des plateformes publicitaires, au service du droit de savoir, de nos libertés et de nos choix démocratiques.

Nous en avons bien eu la démonstration sous nos yeux et de la façon la plus claire qu’il soit : il suffit qu’un riche libertarien mette la main sur l’une de ces plateformes, pour qu’en un instant, elle soit mise au service de ses affaires personnelles et de l’extrême droite américaine. Un miroir de ce que nous vivons ici en France, avec Bolloré, qui a littéralement dynamité C8 et CNews, entre autres, dans le même objectif personnel, au péril de la démocratie. C’est d’ailleurs ce risque, très bien connu et à des degrés divers dans la presse papier, qui a conduit Mediapart à sanctuariser son capital au sein d’une structure non capitalistique (le FPL), rendant le journal définitivement indépendant et incessible.

Un autre écueil est probablement la censure étatique. La liste des pays ayant interdit les réseaux sociaux ne cesse de s’accroitre. Alors que nous faisons ici la critique des réseaux X, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, TikTok, ils constituent souvent là-bas le dernier espace d’expression. Parmi ces pays, la Chine, la Russie, l’Iran, le Pakistan, la Birmanie sont les premiers censeurs des réseaux… Censure dont nous ne sommes pas tout à fait à l’abri, y compris dans nos démocraties fragiles. Après tout, le gouvernement français n’a pas attendu que l’extrême droite gouverne pour censurer TikTok en Kanaky-Nouvelle-Calédonie au printemps dernier.

Héberger les nouveaux espaces informationnels

Bref, il est temps d’ouvrir de nouvelles medias-instances et de favoriser les inscriptions des citoyens-utilisateurs. Tous les comptes que nous créons désormais devraient l'être sur ces environnements interopérables, fédérés et décentralisés. Autrement, nous ne faisons que répéter les mêmes erreurs et nous enfermer dans les mêmes pièges.

Dans une tribune publiée récemment, un collectif de personnalités, organisations et entreprises, dont David Chavalarias (l'un des chercheurs à l’initiative du mouvement #HelloQuitteX), appelait au « pluralisme algorithmique ». Le texte nous rappelle à quel point d’autres voies sont possibles pour reprendre la main sur nos flux d’information. Plus que jamais, il est temps d’ouvrir des alternatives aux algorithmes élaborés au bénéfice des intérêts privés, économiques, publicitaires, idéologiques. Très loin de l'intérêt général.

Dans ce nouveau paysage en devenir, les médias ont un rôle à jouer. Si nous ne souhaitons plus être assujettis aux géants de la Silicon Valley d’un côté, ou bâillonnés par les risques de censure étatique de l’autre, il va falloir se retrousser les manches. Créer et financer des serveurs autonomes, des serveurs pluriels, des serveurs de gauche, de droite, du centre, des serveurs locaux, régionaux, internationaux, pour porter les nouvelles et pour débattre.

N’est-ce pas là le sens originel que tout média devrait apporter à l’ère d’internet ? En attendant que Bluesky et son Protocole AT tiennent sa promesse d'ouverture et d'une décentralisation réelle, il est possible de s’y mettre tout de suite sur Mastodon. Commencer à construire des espaces, des expériences et des nouvelles façons de « faire savoir ».

Dans un prochain billet : Les avantages de Mastodon pour les médias, l’expérience de Mediapart

Quelques explications sur Bluesky et sur Mastodon :

La décentralisation et l’interopérabilité des réseaux d’information sont fondamentales. En résumé, le principe est simple : si un jour le réseau social auquel j’ai confié mes données, mes photos, mes contacts ne me plaît plus, l'interopérabilité me permet de le quitter et déménager sur un autre qui me convient mieux. Ce principe est devenu évident aujourd’hui par exemple, pour le numéro de téléphone : lorsqu’on change d’opérateur, on ne perd pas du même coup les coordonnées de ses amis comme si nous avions subitement changé de planète. C’est précisément cette absence d’interopérabilité qui transforme les réseaux sociaux en prison pour leurs utilisateurs. En attendant que le législateur européen encadre ce principe, nous ne pouvons pour l'instant, que nous l’imposer individuellement, en utilisant les nouveaux réseaux décentralisés.

Les réseaux sociaux décentralisés apparaissent comme des alternatives émergentes : Mastodon et Bluesky en sont les plus crédibles. Mastodon est né en 2016 et créé par Eugen Rochko, un jeune développeur allemand. Il poursuit son travail aujourd’hui entouré d’une petite équipe. C’est un projet plutôt européen là où Bluesky est né au cœur de la Californie. Le réseau Threads (du groupe Meta) cherche aussi à tirer son épingle du jeu et se présente de fait comme une instance géante du Fediverse (mais pas encore en Europe). D’autres réseaux naissent les uns après les autres : Pleroma (autre alternative de microblogging), PeerTube (pour la vidéo), PixelFed (pour la photo), BookWyrm (pour les livres), CastoPod (pour les podcasts), Loops (pour les boucles vidéo)… On peut aussi citer Nostr, aussi lancé par Jack Dorsey après avoir claqué la porte de Bluesky. Ce protocole veut aller plus loin en cryptant les échanges. Là aussi les accointances libertariennes n’y sont pas pour rien).

Ces réseaux décentralisés utilisent un protocole, c’est-à-dire un standard qui permet aux serveurs de parler la même langue. Comme pour le HTTP (qui affiche les pages web), ou le SMTP (qui organise les échanges d’emails). Le protocole ActivityPub est la langue parlée du Fediverse, sur lequel on retrouve Mastodon. Ce protocole est officiellement recommandé par le W3C (instance de la gouvernance d’Internet et qui en définit les standards). Bluesky a développé son propre protocole, le Protocole AT (ou ATproto). Autrement dit, pour l’instant, Mastodon et Bluesky sont promis à être deux nébuleuses décentralisées qui vivent parallèlement sans se parler.

Le Protcole AT est richement documenté et propose des innovations actuellement en train d’être discutées dans les boucles de communautés de développeurs. Concernant la question de la décentralisation de Bluesky, le débat fait rage dans les communautés de développeurs et d’utilisateurs (voir notamment ici, et là ou encore là). Voir aussi cet article de Vincent Herman (Next) qui tente de décrypter les choix techniques de Bluesky. Par exemple, la décentralisation des serveurs de données (PDS, pour Personnal Data Server) est bien une réalité mais pas leur indexation. Comme l’explique très bien ce long thread de Christine Lemmer-Webber, c’est un peu comme quand vous utilisez Google : n’importe qui peut créer une page web mais leur accès reste entre les mains d’une seule machine. Bluesky n’en reste pas moins l’initiative probablement la plus intéressante depuis la création de Mastodon. Les prochaines années nous diront sans doute comment ces mondes décentralisés pourront communiquer.