Espaces confinés pour des milliers d’animaux dans le monde, les zoos «aux lisières du domestique» selon le mot du spécialiste Jean Estebanez, sont à la peine. Ou plutôt, ils interrogent notre rapport à l’animalité désormais que les éthologues ont considérablement enrichi nos connaissances sur les comportements animaux.

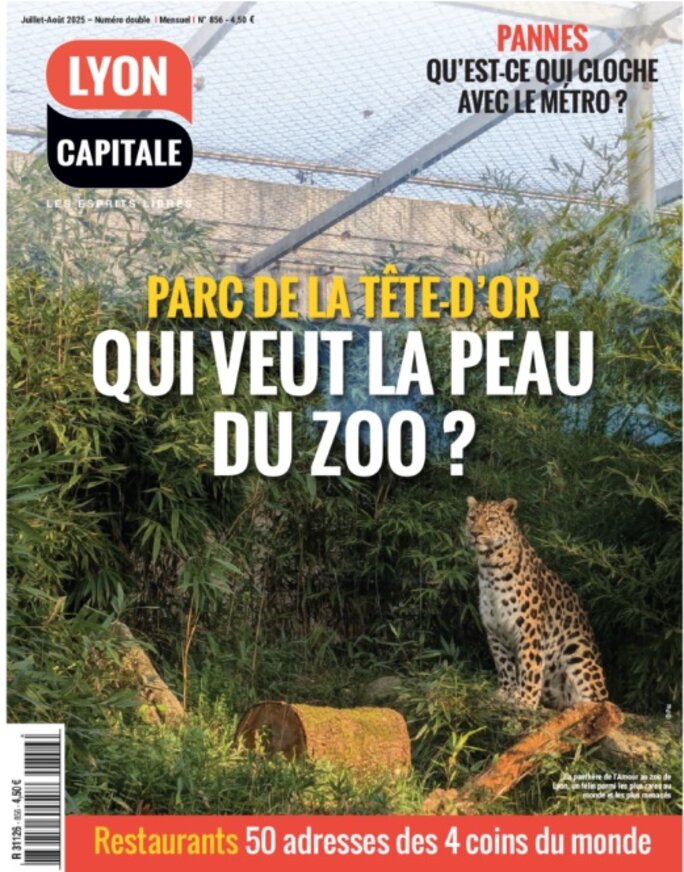

Pourtant, à Lyon, ils sont encore 1,6 million de visiteurs annuels à arpenter le site animalier du célèbre parc de la Tête d’Or et autant à Melbourne où le zoo royal, aussi au centre-ville, enferme jusqu’à 5000 animaux de 250 espèces. Estebanez qui a visité un grand nombre de zoos dans le monde montre bien quelle expérience d’une animalité «spectaculaire» est une visite à ces bêtes jugées extraordinaires, attirantes parce que sauvages ou exotiques. Et face aux animaux, l’expérience d’un «rapport singulier» tient au fait qu’il n’est pas forcément légitime d’enfermer les animaux et qu’il n’est pas sûr que cet enfermement contribuerait à les «protéger» mais bien plutôt à les «exploiter».

Agrandissement : Illustration 1

Revenons en arrière. Les contacts humains/animaux ont été constants, et l’art rupestre préhistorique montre sans doute une fascination dont l’humanité ne se départira pas. Jean Estebanez ne cite pas les récits des massacres de la grande faune méditerranéenne au Colisée de Rome pendant sept siècles mais ne pourrait-on pas les penser comme une forme lointaine de ce rapport ambivalent entre altérité radicale et mise à distance de la violence supposée des animaux sous la forme de combats ? Est-on si loin des collections de Moctezuma à Tenochtitlan de nains, bossus et albinos dont la monstruosité questionnait déjà les Précolombiens ? Et si l’on s’en tient au caractère spectaculaire, certes le fameux rhinocéros envoyé au roi portugais Manuel 1er par Albuquerque, gouverneur de Goa, qui l’offre à son tour au pape Léon X relève de la même fascination que la girafe offerte à Charles X par Méhémet Ali en 1827.

La mise en scène de ce que Estebanez appelle la « nature purifiée » relève de cette histoire qui fait des volières, des ménageries et autres Tiergarten du monde germanique tout comme les jardins animaux de l’Asie orientale ce qu’on appellera couramment des zoos. Sont-ce des laboratoires, des musées, des encyclopédies du vivant, des milieux naturels reconstitués, voire des miniatures du monde ou, ce que pensent les Lyonnais de leur parc animalier, des refuges pour espèces menacées ? Sans doute tout cela, mais bien plus, du fait du spectacle rendu possible par les enclos, parce que l’exotisation est, au 19e siècle qui les a développés, avec les empires coloniaux, à son maximum.

Jean Estebanez décortique bien les différentes scénographies que les technologies actuelles font évoluer très vite les enclos animaux, mais mieux que cela, il analyse le regard qui les construit, depuis Le Vau à Versailles jusqu’au panopticon de Bentham. Il se demande si les animaux ne jouent pas comme il en décrit plusieurs formes d’interaction avec les publics. Il enquête auprès des soigneurs comme des visiteurs pour, finalement, s’accorder sur le fait que les zoos ne sont pas des espaces d’exploitation ou de conservation du futur, mais tout simplement des élevages, autrement dit des «espaces de vie en commun».

Pourtant, il reprend ce que Charles Stépanoff avait distingué entre animaux de rente et animaux d’affect où les premiers peuvent constituer la nourriture des seconds, si l’on considère que les bêtes de nos zoos ont leur raison d’être pour offrir un support d’affection que nous leur porterions lors de nos visites. D’où ce qu’Estebanez décrit comme une compromission morale. «Les joies, les regrets, la nostalgie, la colère qui peuvent accompagner une visite au zoo forment autant de questionnements sur la complexité des relations que nous tissons avec les animaux, qui ne se limitent pas à une opposition entre amour et exploitation. Mais à une tension qu’ils laissent constamment s’exercer entre vie et mort, joie et regrets, sauvage et domestique» ?

Agrandissement : Illustration 2

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux

Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/

Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social