C’est une coïncidence qui, peut-être, n’en est pas tout à fait une, entre deux événements survenus presque simultanément en France et en Suisse. Les 22 et 23 avril, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la construction d’un tronçon autoroutier de 53 kilomètres entre Toulouse et Castres. Cette future A69 réunit toutes les caractéristiques d’un projet aussi absurde que néfaste : gain de temps dérisoire, coût du trajet, artificialisation de plus 400 hectares dont 316 de surfaces agricoles… L’association La Voie est libre rappelle, en plus, l’existence d’un projet alternatif : le réaménagement de la RN126 suffirait aux moins de 8000 véhicules quotidiens.

Trois semaines plus tard, à quelques centaines de kilomètres, sous la coupole de l’Assemblée fédérale suisse, un député UDC (Union démocratique du centre – droite nationaliste) déposait un projet (une «motion») en faveur de l’élargissement à au moins six voies de l’A1. Longue de 410 kilomètres, cette autoroute relie Genève à Saint-Gall via Lausanne, Berne et Zurich, un axe réunissant l’essentiel de la population et de l’activité économique du pays. La proposition du député Eric Hess et de la trentaine de collègues cosignataires a rencontré un accueil favorable dans les rangs de la droite et, surtout, auprès du ministre en charge de l’aménagement, Albert Rösti (lui aussi issu de l’UDC).

En attendant de discuter plus avant de ce nouveau projet, la chambre haute du parlement suisse, à majorité de droite, a d’ores et déjà validé, le 30 mai, un budget de 12 milliards de francs (environ 12,3 milliards d’euros) pour les routes helvétiques. D’ici 2030, 4 milliards financeront des projets d’élargissement et de nouveaux tronçons, 8 iront à des travaux d’entretien. Décidément, la bagnole a bonne presse.

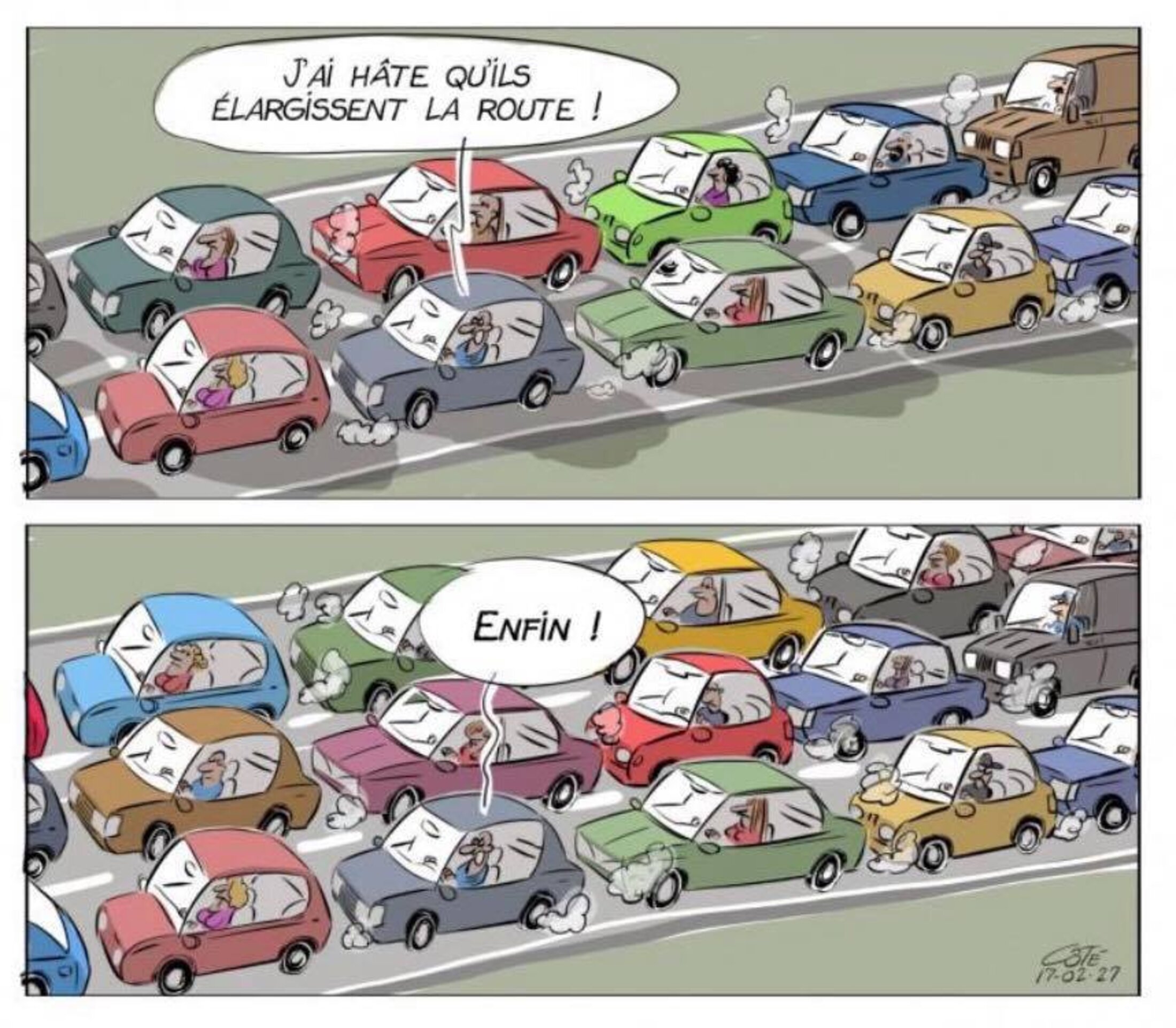

Agrandissement : Illustration 1

Vrais problèmes et fausses solutions

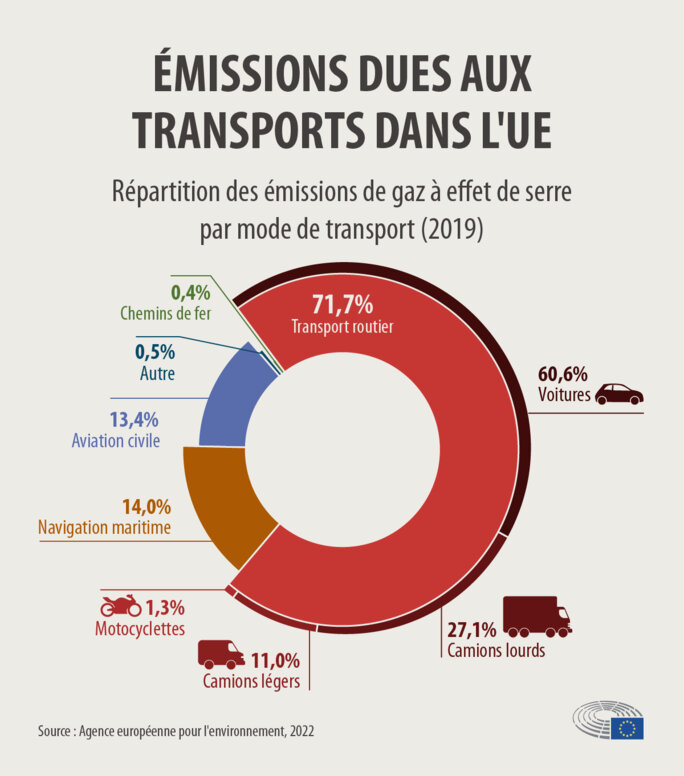

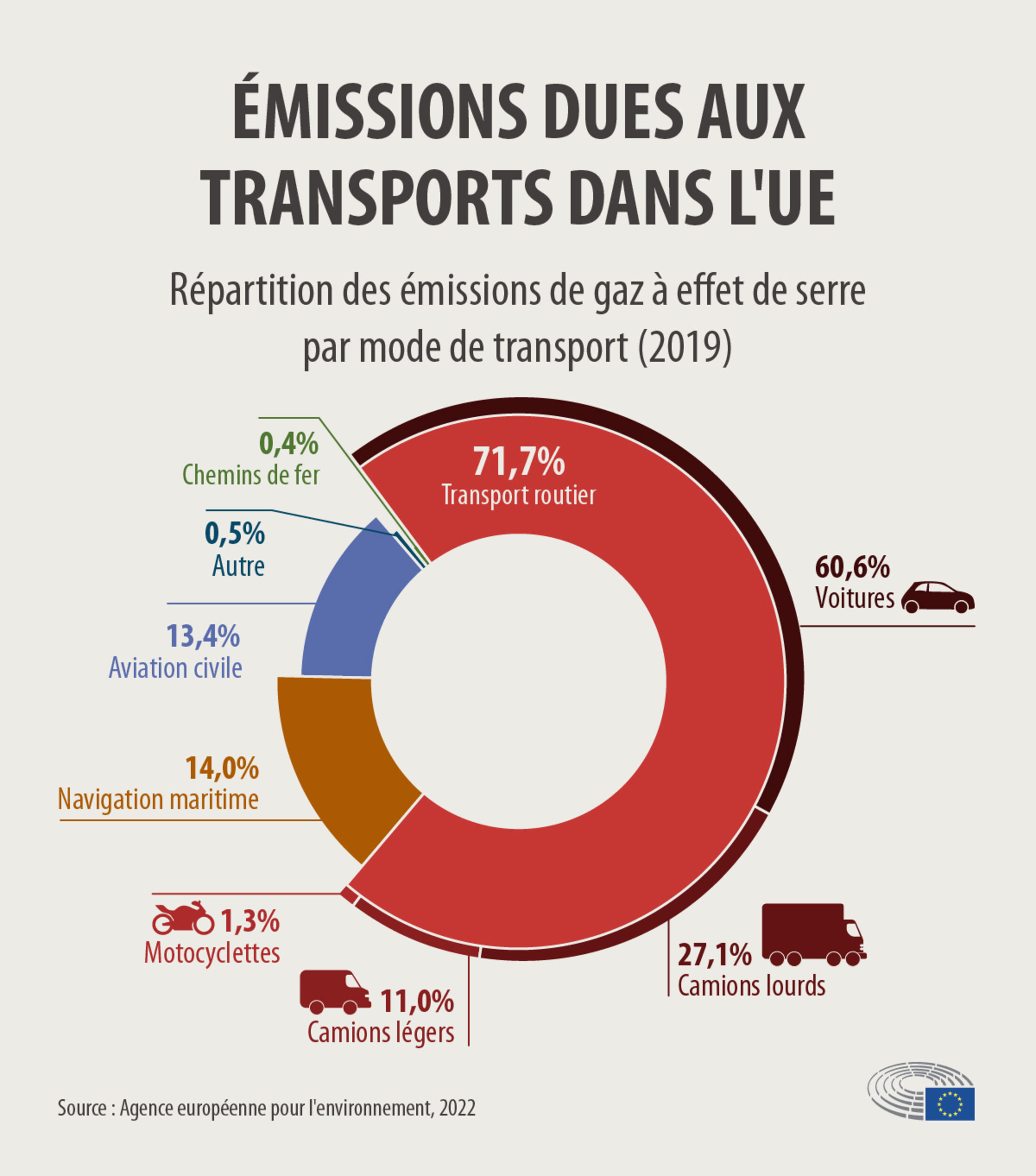

Le coût financier, environnemental et social de l’automobile en général et des autoroutes en particulier n’est plus à démontrer. Pollution atmosphérique, émission de particules fines – en particulier par les pneus – aux multiples conséquences sur la santé humaine, émission de gaz à effet de serre – le transport routier représente, dans l’Union européenne, pas loin d’un cinquième des émissions totales – ou impacts sur la biodiversité: ce ne sont pas les données qui manquent, sans parler des accidents mortels.

Agrandissement : Illustration 2

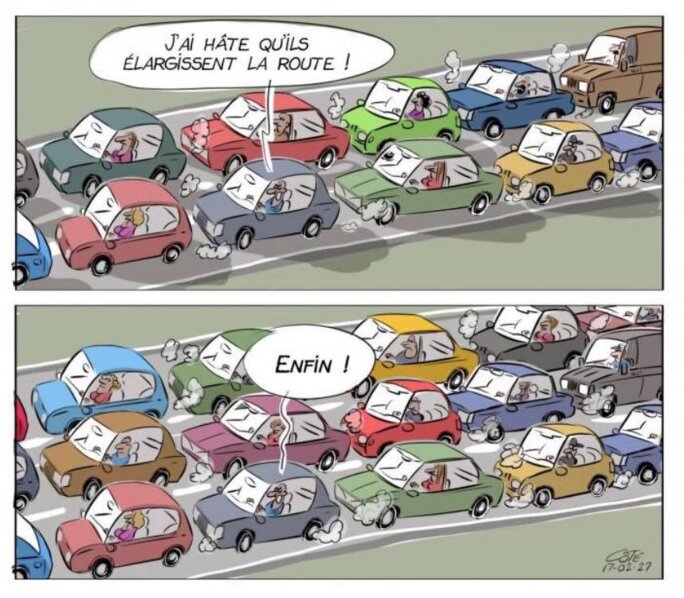

Mais admettons que la possibilité de circuler sur les grands axes routiers sans passer son temps dans des bouchons records soit une attente légitime de millions de personnes désireuses de se rendre au travail ou de partir en vacances. Ajouter des voies aux routes existantes et créer de nouveaux tronçons autoroutiers permettent-ils de fluidifier le trafic? Sur ce point, les faits sont têtus : la réponse est non. Et elle est connue depuis plus d’un demi-siècle. Elle repose sur un double phénomène : le trafic induit et le trafic déduit. La création de nouvelles voies, au lieu de lutter contre la congestion, incite les automobilistes à les emprunter et ce trafic induit génère de nouveaux embouteillages, phénomène sans cesse vérifié depuis plusieurs décennies. Autrement dit, l’offre stimule la demande et condamne tout investissement dans de nouvelles infrastructures routières à alimenter un cercle vicieux. S’ajoutent des conséquences à long terme en matière d’aménagement: l’automobile, comme toute technologie, nous sert mais, en même temps, nous impose sa logique en retour. La voiture facilite, en première lecture, les déplacements, mais stimule l’étalement urbain et dégrade l’espace public, entre autres conséquences sur l’espace. Ce qui, en retour, justifie des aménagements toujours plus lourds.

En 1961, dans son célèbre Déclin et survie des grandes villes américaines, Jane Jacobs a théorisé le phénomène inverse: quand on supprime des axes, le trafic ne se reporte pas ailleurs, du moins pas entièrement. Une partie du trafic «s’évapore», parce que les gens renoncent à certains déplacements, privilégient d’autres modes de transport, des déplacements moins longs, etc.

En résumé, un aménageur proposant d’ajouter une voie d’autoroute pour désengorger le trafic est comparable à un tailleur qui vous propose d’ajouter un trou à votre ceinture pour résoudre vos problèmes de poids. L’image, qu’on doit à Lewis Mumford dans un article de 1955, n’est pas vaine. Elle résume des décennies de politique des transports nord-américaine, puis européenne, sous le signe d’une interminable fuite en avant.

Agrandissement : Illustration 4

Le tout bagnole est manifestement contre-productif et la voiture demeure sans conteste le moyen de transport le moins efficace. Mais alors comment expliquer l’acharnement, en particulier à droite, à continuer dans la même direction? Quel est le sens politique, voire philosophique, de ce combat?

Climato-scepticisme et xénophobie font bon ménage

Le principal argument d’Eric Hess en faveur de l’élargissement de l’A1 suisse ne manque pas de sel. Selon lui, la cause de la surcharge de trafic est à chercher du côté de l’«immigration incontrôlée». Cette diversion prend du sens quand on sait que le corps électoral helvétique votera bientôt sur une (timide) loi sur le climat, à laquelle l’UDC est le seul grand parti à s’opposer. Elle s’inscrit dans un difficile exercice d’équilibrisme. L’UDC a longtemps nié le dérèglement climatique, puis son origine humaine. Ses membres, aujourd’hui moins ouvertement climatosceptiques, préfèrent mettre la «bétonisation» de la Suisse sur le dos de l’immigration et dénoncer, en matière d’environnement, une supposée «frénésie prohibitionniste» émanant de la «gauche rose-verte» – qui pourtant n’est pas au pouvoir.

Agrandissement : Illustration 5

L’UDC se pose en digne héritière des petits partis de la droite nationaliste suisse, actifs dans les années 1970 et 1980 : elle a fait de la voiture son fétiche et des automobilistes des cibles électorales privilégiées. Elle condamne pêle-mêle, dans une liste non-exhaustive de signes d’acharnement contre «la mobilité individuelle», les radars, les limitations de vitesse en ville, les taxes sur l’essence et les amendes. Les arguments, repris dans une version édulcorée par le reste de la droite, rappellent ceux du bien nommé Parti des automobilistes. Créé en 1985, ce mouvement bien représenté en Suisse alémanique défendait un programme facile à résumer : moins d’immigration, moins d’impôts et moins d’écologie. Plusieurs de ses cadres ont rejoint, dans les années 2000, l’UDC en pleine croissance électorale.

En France aussi, la droite de la droite voue un culte à l’automobile. Le Rassemblement national multiplie, à l’Assemblée, les propositions de loi s’attaquant aux restrictions à l’usage de la voiture. Le reste de la droite, pour l’essentiel, lui emboîte le pas.

Born to be wild?

La voiture a pu, au milieu du 20e siècle, apparaître comme un outil d’émancipation. Alors que les sociétés occidentales valorisent la vitesse et le mouvement, l’automobile devient un bien de consommation de masse aux États-Unis, puis en Europe, offrant à tout un chacun la possibilité de se déplacer rapidement et de manière relativement souple sur de grandes distances. Dans les années 1960 et 1970, les road movies – et avant eux la littérature: Sur la Route, de Jack Kerouac, sort en 1957 – dépeignent la route comme un moyen d’échapper à une société sclérosée.

De Bonnie and Clyde (1967) à La Balade sauvage (1973), le message n’échappe pas aux contradictions – critiquer le carcan capitaliste tout en lui empruntant l’un de ses objets emblématiques, la voiture individuelle, ne va pas de soi. Mais il touche le cœur des enjeux de la mobilité: se déplacer, c’est rompre avec les assignations sociales et spatiales que nous impose une société plus ou moins répressive, c’est se (re)trouver en se défaisant, même en partie, d’une identité subie et ancrée dans l’espace – femme, personne racisée, prolétaire…

Mais les autoroutes à six voies de 2023 ne mènent pas vers l’émancipation. Alors que les road movies célébraient la mobilité et le plaisir sensuel du mouvement contre l’immobilisme bourgeois et la glorification puritaine de la communauté enracinée, les sociétés occidentales cherchaient à canaliser et discipliner les déplacements des individus. De même, aujourd’hui, les autoroutes reliant les agglomérations n’offrent pas des lignes de fuite, elles se contentent d’organiser les flux qu’exigent la production et la consommation dans une société marchande. Elles facilitent la mobilité, mais au sens économique de mobilité des facteurs de production – on peut travailler, ô merveille, de plus en plus loin de son lieu de domicile, pour satisfaire une demande de main-d’œuvre toujours plus flexible. Autrement dit, les grands axes routiers permettent le déplacement physique, pas la mobilité comprise comme un changement d’état de l’individu.

Leur promotion poursuit sans doute aussi un autre objectif. Elle permet de flatter l’individualisme de personnes prises dans des contraintes liées au marché du travail et à la dégradation de leur espace de vie quotidienne. Le tout à grand renfort de discours associant la voiture à une liberté largement fantasmée, argument ultime des thuriféraires de la bagnole.

Pour le que le tableau soit complet, pour que le mythe de l’automobiliste libre de toute contrainte (pour peu qu’on lui offre des infrastructures à la hauteur de son désir de vitesse et de fluidité), il faut s’en prendre aux hordes de cyclistes et, surtout, aux transports publics. Car là aussi, il y a des coïncidences troublantes. Au moment où le Parlement suisse votait des crédits ahurissants pour son réseau routier, on venait d’apprendre que les nouveaux horaires des CFF pénaliseraient la Suisse romande. Quelques mois plus tôt, les mêmes CFF annonçaient que le chantier de la gare de Lausanne – le principal nœud ferroviaire de Suisse romande – avait pris plusieurs années de retard. Les autoroutes ont de beaux jours devant elles.

À lire

Frédéric Héran et Paul Lecroart, «Pourquoi supprimer des autoroutes peut réduire les embouteillages», The Conversation, 2021.

Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines, Parenthèses, 2012[1961].

Vincent Kaufmann, Les Paradoxes de la mobilité, Lausanne, PPUR, 2008.

Oscar Mazzoleni, Nationalisme et populisme en Suisse, PPUR, 2008.

Sur le blog

«Le vrai coût des bagnoles» (Gilles Fumey)

«Jamais sans mon SUV» (Manouk Borzakian)

«La voiture électrique vue du Sud» (Renaud Duterme)

«Le road movie: individus nomades vs société sédentaire» (Manouk Borzakian)

«Grillons les feux rouges!» (Gilles Fumey)

Pour nous suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/geographiesenmouvement/