La décolonisation des œuvres d’art pourra-t-elle aboutir? Le Nord de la planète accueille les musées les plus riches du monde, mais une bonne part de ces richesses vient de pillages et de rançons plus que d’acquisitions légales (achats, dons des artistes). L’historienne Bénédicte Savoy pose d’emblée les questions qui fâchent: les objets appartiennent-ils aux lieux qui les ont vus naître? Aux cultures dont ils incarnent le génie? Aux esthètes éclairés qui se les sont appropriées? À l’humanité entière qui y accéderait par l’intermédiaire d’institutions dédiées à leur conservation? Difficile de prendre parti, pour certaines œuvres du moins, sans faire l’effort de savoir comment ces objets sont arrivés jusque dans les pays occidentaux. Ni d’imaginer s’ils ont suscité là, où ils sont arrivés, des fécondations esthétiques inattendues, alors que leur absence dans leur lieu d’origine marque une blessure encore vive…

Agrandissement : Illustration 1

Bénédicte Savoy en a traqué neuf: le buste de Néfertiti, l'Autel de Pergame, le retable de L'Agneau mystique, la Madone Sixtine, les têtes de bronze du Palais d'été de Pékin, L'Enseigne de Gersaint, la statue de la «reine Bangwa» du Cameroun, le Portrait d'Adele Bloch-Bauer et les «trésors royaux» du Bénin. A-t-on conscience, en Europe, que la célébration des objets d’art méconnaît la part de violence symbolique ou réelle, à la source des collections que nous admirons, se demande Bénédicte Savoy?

D’emblée, on pourrait distinguer ce qui est européen comme le retable de L’agneau mystique des Van Eyck à Gand, L’Enseigne de Gersaint de Watteau au Louvre de ce qui est hors d’Europe comme le buste de Néfertiti venu d’Égypte, les têtes de bronze du Palais d’été de Pékin, voire la statue de la reine Bangwa du Cameroun ou l’Autel de Pergame qui appartient à la civilisation gréco-romaine mais était situé en Turquie avant d’être déplacé à Berlin.

L’équation la plus simple est celle du vol. L’enlèvement à la suite d’une expédition coloniale sanglante de l’armée française en 1892 de vingt-six statues monumentales, trônes, éléments d’architecture, textiles et objets religieux provenant d’Abomey, capitale du royaume du Danxomè (sur le territoire de l’actuel Bénin) ne fait pas de doute qu’il s’agit bien d’un vol. Un vol reconnu puisqu’en novembre 2021, les 2,5 tonnes de patrimoine culturel ont été restituées par la France à Cotonou. Une première, selon le New York Times, pour l’Afrique subsaharienne, qui réactive les âmes des pièces pour certains et surtout les potentiels intellectuels et culturels de ces objets. Mais comment tenir compte aussi du regard européen qui en a fait des objets de musée, classés dans des logiques coloniales, esthétiques? «Comment les replacer dans les systèmes de créativité des pays africains contemporains?». Exposées en 2022 à côté du palais présidentiel, les pièces béninoises accueillent aussi des œuvres anciennes, les reconnectent avec un monde devenu différent, dont les œuvres afrofuturistes (casques de moto couverts de coquillages cauris d’Emo de Medeiros) qui sont en relation avec la cosmogonie vodun. Sans oublier l’hommage que leur rendit le Corbusier qui les avait beaucoup copiées au Musée de l’Homme lorsqu’elles étaient exposées au Trocadéro à Paris. Bénédicte Savoy raconte toute l’histoire de cette restitution qui avait été demandée dès les années 1960.

Agrandissement : Illustration 2

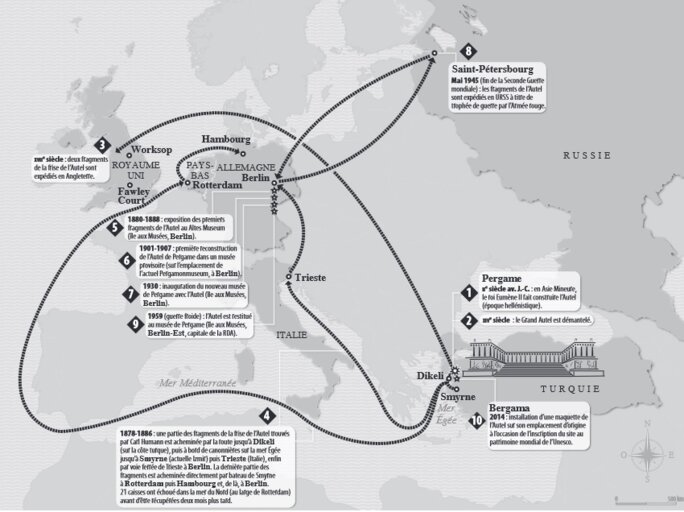

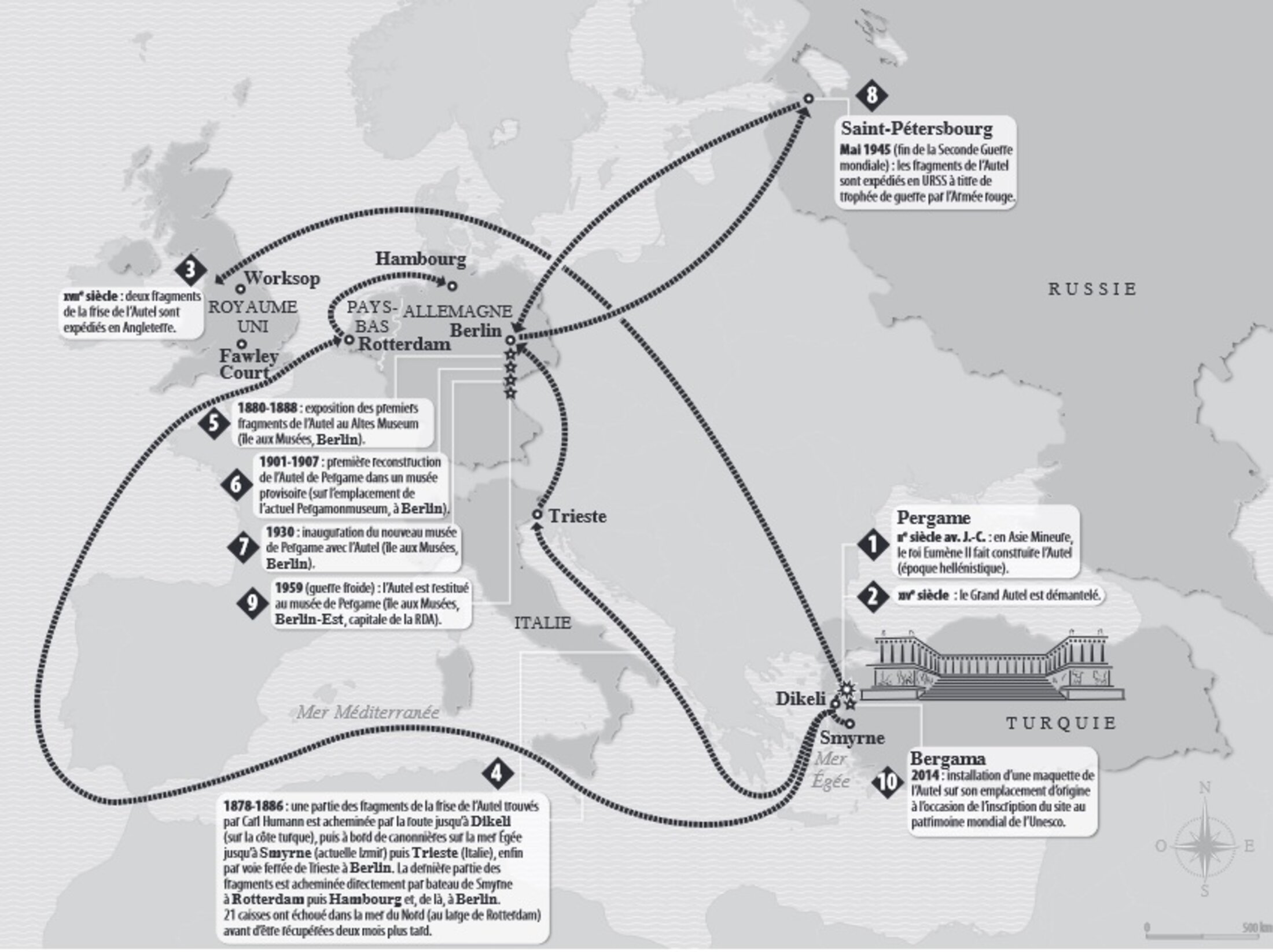

Tout autre est le cas du Grand Autel de Pergame (autel de Zeus), datant du 2e quart du IIe siècle avant J.-C. enlevé de l’acropole de l’ancien royaume de Pergame en Asie Mineure (aujourd’hui Bergama en Turquie). Un royaume formé après la mort d’Alexandre le Grand qui offre comme «objet de désir» un monument entier déplacé à Berlin, après repérage par un architecte allemand chargé de construire de nouvelles routes dans l’Empire ottoman. L’auteur latin Pline avait déjà qualifié Pergame de «ville la plus célèbre d’Asie», cité hellénistique, puis romaine, arabe, chrétienne et ottomane. En pleine colonisation européenne, les Allemands en pleine concurrence avec la France et l’Angleterre décident de transporter ces 120 mètres de frises relatant un combat des dieux contre les géants, qui représentent des milliers de tonnes à sortir de leur site d’origine. La translocation vers Berlin, de 1878 à 1886, se fait par la mer Égée, de Smyrne à Hambourg, puis par chemin de fer dans des conditions très difficiles. L’impact sur les visiteurs à Berlin, y compris les savants, les écrivains comme Tourguéniev ou Apollinaire est si considérable qu’on craint de mauvaises conditions de conservation et qu’on doit reconstruire un nouveau musée inauguré en 1930 avec d’autres pièces non moins célèbres comme la porte du marché de Milet. Le régime nazi s’en sert pour sa propagande avant de le mettre à l’abri des bombardements alliés en 1945, puis qu'il soit déplacé à Moscou par l’Armée rouge, avant restitution treize ans plus tard à la RDA. Un bel exemple d’idéologie du musée national à vocation universaliste.

Agrandissement : Illustration 3

Depuis 2014, l’Autel n’est plus accessible au public du fait de la rénovation du musée tandis que les Turcs ont édifié une maquette sur le site désormais classé au patrimoine de l’Unesco. «Même absente, cette pièce d’une valeur exceptionnelle selon la terminologie de l’Unesco, reste donc fictionnellement liée au site d’origine», conclut Bénédicte Savoy. Finalement, à qui appartient l’Autel de Pergame? À l’Empire ottoman qui l’a abandonné aux pillages? Aux habitants de Pergame? Aux archéologues allemands qui l’ont découvert et sauvé? Aux juristes de la Sublime Porte qui n’ont pas rédigé des lois pour contrer son export? Aux fondations allemandes qui l’ont valorisé? À la Turquie? La Grèce?

La force de la géographie

Ces questions donnent une idée de la complexité du problème. Ce qui est sûr est qu’une nouvelle époque est ouverte, où les restitutions pourront se multiplier, les esprits étant prêts au retour des pièces, pourvu que les pays qui les réclament ne soient pas en guerre. Le blockbuster Chinese Zodiac, film d’action sino-hongkongais écrit et dirigé par Jackie Chan en 2012, raconte la récupération par la Chine de biens spoliés par la France et l’Angleterre. Il a préparé les esprits d’un public jeune qui a plébiscité le film dans les pays du Sud. D’autant qu’une scène relate le sac du Palais d’été de Pékin pendant la seconde guerre de l’opium en 1860 et la polémique causée par une vente aux enchères de deux bronzes chinois en 2009 à Paris. Au pied de la tour Eiffel, la manifestation de jeunes militants clamant «Ras le bol des ventes de trésors nationaux», «Rendez ces trésors à leurs pays d’origine» font primer la logique géographique. C’est sans doute la géographie qui va parler dans les années qui viennent.

-------

Bénédicte Savoy, À qui appartient la beauté?, La Découverte, 2024.

-------

Pour nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement