Le sujet va-t-il devenir un marronnier des médias ? Car les écoles de commerce énervent de plus en plus de monde : beaucoup d’anciens élèves, les étudiants qui paient des montagnes pour des cours dispensés à distance sans parvenir à se faire rembourser une partie des frais, les journalistes indépendants qui espèrent alerter les jeunes sur ce qui les attend. Dans une tribune qui a fait date, le journaliste Martin Parker du Guardian publiait le 27 avril 2018 Why we should bulldoze the business school, accessible en français sur le blog de Paul Jorion,une descente en règle : «Il existe 13.000 écoles de commerce dans le monde, c’est 13.000 de trop. Je sais de quoi je parle puisque j’ai enseigné dans ces écoles pendant 20 ans.» Le journaliste Maurice Midena (passé par l’école nantaise) se gausse la bêtise du slogan « Entrez rêveurs, sortez manageurs » et décortique ce qui se passe dans ces établissements.

Chaque année, des milliers de jeunes qui peinent à entrer à l’université (en droit, économie, médecine) se replient sur les écoles de commerce. Et ceux qui en sont sortis dégoûtés, se demandent si les crises qui se succèdent depuis trente ans n’ont rien à voir avec « l’idéologie néolibérale [qui, pour Midena] imprègne les cellules grises des étudiants les plus brillants avant de se répandre dans les plus hautes sphères du pays ». Sans compter les pratiques sexistes dénoncées ad nauseam depuis des années et reprises par Médiapart récemment.

On a tout dit sur les prépas qui forment la moitié des 45 000 étudiants entrant dans ces écoles. Pour Maurice Midena, c’est moins ce qu’on apprend qui compte (mathématique, « culture générale », langues, histoire, géographie économique, géopolitique) qu’une « méthode » qui séduira les entreprises : un goût forcené pour la compétition et l’argent qui récompensera des « collaborateurs rentables ». Les étudiants y cherchent les matières à fort coefficient, notamment les mathématiques qui conduisent de fortes cohortes vers les métiers de la finance.

On passe sur la désastreuse alcoolisation de générations jusque là plutôt sobres, sur les violences symboliques (dans telle école, on vote pour la « pute du mois ») mises sur le compte de l’« intégration », la fabrique d’un « esprit de corps » que Parker appelle « de meute » formant des « arrivistes » dans le pur style américain : «Beaucoup depuis 2008 ont avancé l’idée selon laquelle les écoles de commerces sont responsables dans l’avènement de la crise. » Une question toujours latente.

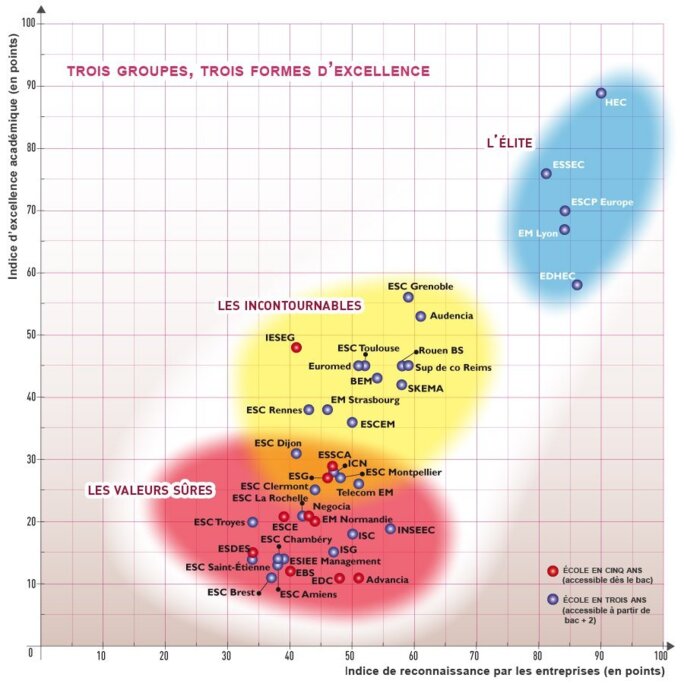

Agrandissement : Illustration 3

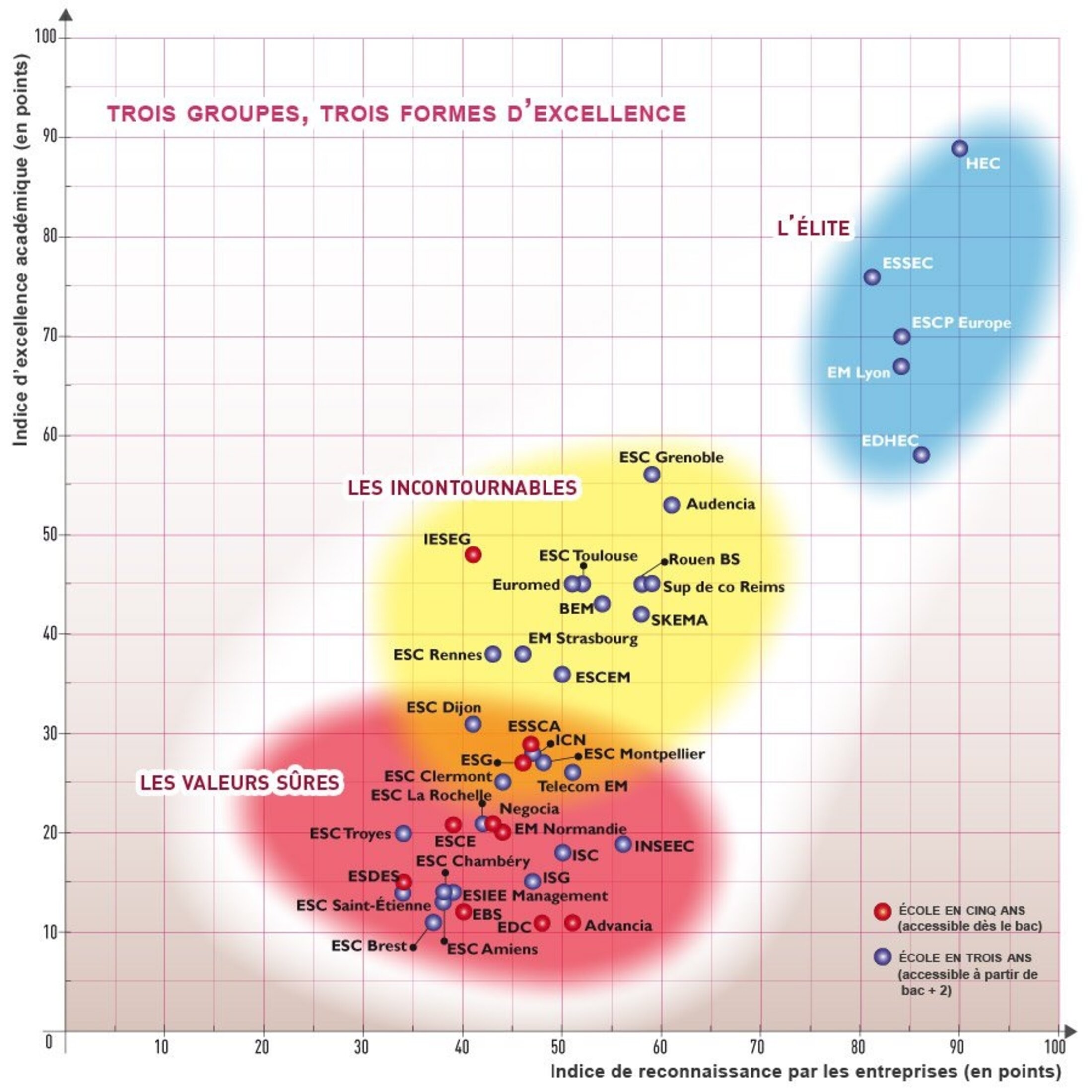

Martin Parker s’étonnait des critiques venant des écoles elles-mêmes : tels enseignants-chercheurs se plaignant d’une «corruption par les doyens guidés par l’argent», d’une obsession de la publication d’articles (très médiocres) à des fins bibliométriques. Ce qui explique qu’on cache cette médiocrité par des classements utilisant tout un vocabulaire valorisant (voir ci-contre « élite », « valeurs sûres ») et qu’«à la fin des fins la plupart des diplômés de toute manière ne deviendront pas des cadres de haut niveau mais occuperont des postes précaires de petits soldats travaillant dans des boxes à l’intérieur d’une tour aseptisée.»

Un soft power américain ?

Midena a beau, comme Parker, mettre le doigt où ça fait mal, les jeunes sont embauchés assez rapidement à leur sortie. Le directeur adjoint de Grenoble Ecole de management, cité par Libération, parle de « produit fini », qui monnaie un savoir « rentable » et bankable jusque dans les hautes sphères de l’Etat (Hollande, DSK, Pécresse, Barnier et on n’ose citer le juriste Blanquer qui dirigea un temps ce type d’établissement).

La perte de sens induite par un enseignement souvent décrié est gommée par une vie associative intense, des séjours à l’étranger tout comme, plus tard « des années sabbatiques pour partir en tour du monde, ateliers de cuisine ou brassage de bière, woofing dans des contrées lointaines ».

De nombreuses publications contre ces écoles sont violentes. Parker cite l’un d’entre eux évoquant «une machine cancérigène produisant des déchets inutiles et toxiques». Ou encore des titres tels que : «Contre le management». Les réponses sont partout identiques : on fait fleurir la «responsabilité» ou «l’éthique» alors que «les écoles n’enseignent qu’une forme d’organisation : l’encadrement gestionnaire du marché» fabriquant de faux héros qui affichent leurs performances en millions d’euros, sans craindre de montrer comment ils ont échappé à l’impôt (par la belle hypocrisie de «l’optimisation fiscale») ou vendu «une idéologie sous les habits de la science.»

Agrandissement : Illustration 4

Connues sous des labels américains, la première école a été, en réalité, créée à Paris en 1819 sur fonds privés. Un modèle qui a migré aux Etats-Unis et s’est mondialisé durant les Trente Glorieuses. Elles seraient plus de 13 000 écoles dans le monde, l’Inde en comptant à elle-seule 3000 qui seraient privées. Des milliards d’euros circulent ainsi au nom de cet enseignement du business.

Les lieux sont emblématiques d’une forme de pensée unique avec un recours constant aux slogans («We mean business»), aux images de mannequins, aux listes de diplômes longues comme des toges. Ils sont feutrés, sont censés donner confiance. Mais grince Parker, l’argent des étudiants sert à faire des bénéfices (on se rappelle le scandale de la rémunération de Richard Descoings à Sciences Po qui se targuait de copier certaines business schools).

Qu’apprend-on dans les écoles de commerce ?

Selon la classe sociale, le genre, les origines ethniques, cela dépend. Les programmes sont, pour Parker, assez «dissimulés» par des focus sur quelques personnalités importantes chez les intervenants. «Le contenu et la forme des enseignements sont telles qu’ils riment avec la pensée qui tient pour acquis que les vertus de l’encadrement du marché capitaliste représentent la seule vision du monde possible.»

Les liens entre le «caractère prédateur du capitalisme» avec ceux de dirigeants aux salaires démesurés sont établis. L’enseignement de la finance, dans l’article de Parker, renvoie aux critiques de Thomas Piketty[2] qui s’inscrit en faux contre l’idée que plus de concentration de richesses au sommet produit plus d’innovation et de croissance.

Les grandes écoles de commerce « floutent les limites entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas » explique une ancienne étudiante citée par Le Monde. Les écoles font le lit du sexisme, des abus de pouvoir relevés dans les entreprises. Mais ce n’est pas tout. La vision édénique d’une mondialisation heureuse est née aussi dans ces lieux où les étudiants se jugent privilégiés et dont Parker juge le coût très élevé entraînant «des catastrophes environnementales, des guerres de ressources et des migrations forcées, des inégalités à l’intérieur et entre les pays, l’encouragement de l’hyperconsommation ainsi que des pratiques antidémocratiques persistantes au travail.»

Alors que les universités sont méprisées par les gouvernements qui les asphyxient lentement, leur dénient l’autonomie qu’ils proclament urbi et orbi, les écoles de commerce sont épinglées par la Cour des comptes, elles sont accusées de prospérer sur le dos des familles et des étudiants, fabriquant des générations de manageurs dont on attend mieux que d’être les serviteurs d’un « capitalisme de meute ».

--------------------------

[1] En 2013, les vingt meilleures écoles de commerce coûtaient an moins 100 000$ (80 000€). En ce moment la London Business School fait campagne en proposant une inscription à 84 5000£ (96 000€) pour son MBA Pas étonnant dans ces conditions que la tendance continue à gagner du terrain.

[2] Fortunes de France, été 2020, Challenges, p. 92-93.

-----------------------------

Faut-il éradiquer les écoles de commerce ?

Pour nous suivre sur Facebook: https://www.facebook.com/geographiesenmouvement