Agrandissement : Illustration 1

Pickett Smith (Sam Elliott), photographe écolo à la dégaine coolissime, vogue à travers les marécages de Floride. Oiseaux, reptiles et amphibiens, l’ami de la nature immortalise la faune à l’état quasi-sauvage, mais aussi les tas de détritus flottant sur l’eau et accrochés à la végétation alentour. Alors que Pickett pagaie paisiblement avec sa chemise en jean et ses cheveux longs, un frère et une sœur surgissent sur un hors-bord. Le bateau freine trop tard: le canoé se retourne, précipitant dans l’eau le photographe et, surtout, son appareil avec les preuves de la catastrophe environnementale.

Pickett, recueilli par les passagers du hors-bord, va découvrir une famille de la bourgeoisie du Sud réunie pour l’anniversaire du patriarche, qui tombe le jour de la fête nationale. Le vieux Jason Crockett, cloué à sa chaise roulante et régnant sur son immense propriété, incarne les pires travers de l’humanité blanche, ou au moins de l’Amérique: colérique et narcissique, il collectionne les trophées de chasse et empoisonne les bestioles osant s’aventurer sur son île. Jusqu’à ce que, menés par des milliers de grenouilles et de crapauds en colère, les crotales, mygales, tortues et autres alligators des environs décident de se débarrasser de cette famille meurtrière.

Manger ou être mangé

1972, année de sortie des Crapauds, est aussi celle de la publication du Rapport Meadows, mise en garde contre les conséquences de la croissance démographique et économique et étape-clé dans la prise de conscience écologique collective en Occident. Avec sa série B mi-horrifique mi-écolo, le réalisateur George McCowan imagine, sous la forme de hordes de batraciens, une nature reprenant le dessus et assaillant la bourgeoisie occidentale. La famille Crockett, du patriarche tyrannique aux petits-enfants capricieux, en passant par les enfants et beaux-enfants alcooliques et/ou névrotiques, a tout de l’Amérique de Nixon: répressive et prédatrice, tournant le dos aux idéaux de 1968 et continuant sa marche en avant productiviste. Et on a du mal à ne pas se réjouir devant le jeu de massacre orchestré par la faune-prolétariat, surgie des marais pour engloutir cette humanité arrogante.

Manger les riches, champions des émissions de CO2 et, plus largement, de l’emprise humaine sur les écosystèmes, serait-ce une solution aux problèmes écologiques? Le scénario des Crapauds a l’intelligence de lier les enjeux environnementaux aux mécanismes de domination sociale: racisme et sexisme font bon ménage avec la volonté de soumission du vivant.

Manger les riches – en commençant par les financiers comme le suggère Nora Bouazzouni – pourrait donc offrir des avantages pas seulement écologiques… Et pourrait relever de la légitime-défense. Par exemple quand une minorité privilégiée, enfermée à double tour, se prélasse loin de la misère endémique: dans la Pittsburgh transformée en citadelle du Territoire des morts (2005), George Romero dépeint le Nord, isolé des périphéries du système-monde par plusieurs couches de barricades, mais ne se gênant pas pour envoyer ses hommes de main y prélever les richesses alimentant son propre bien-être. Contre ce mélange de sécessionnisme et de prédation, une seule issue pour les zombies du Sud: abattre les barrières et se repaître de chair humaine dans un festin dont le gore est le revers de l’injustice subie.

Agrandissement : Illustration 4

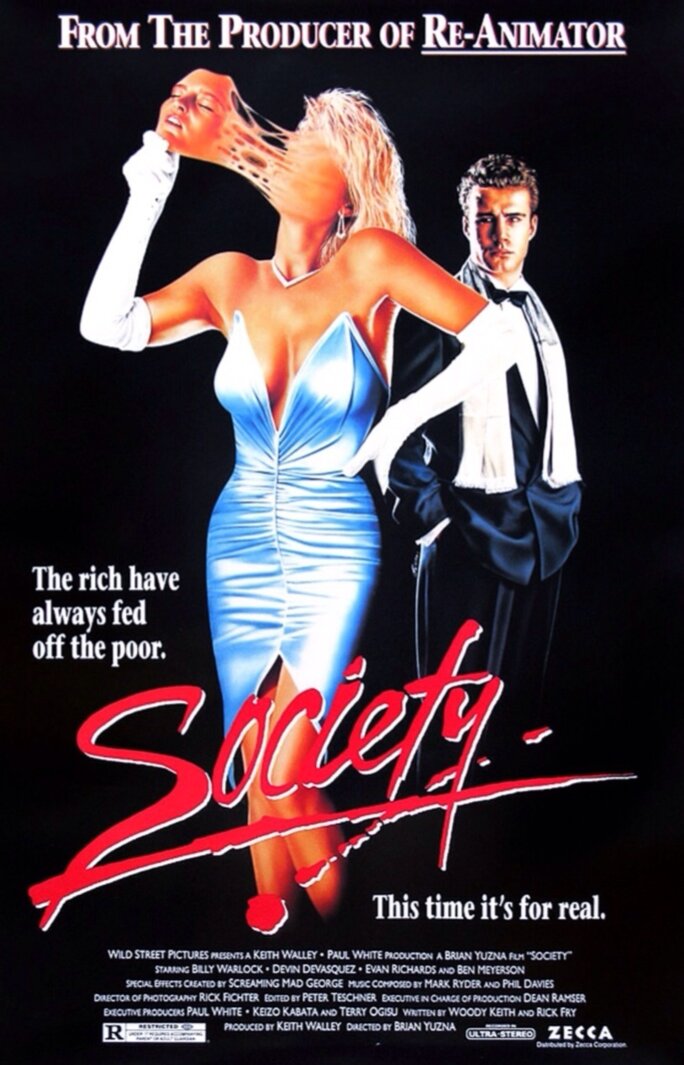

En matière de gore, on est un bon cran au-dessus avec Society (1989), de Brian Yuzna. Près des plages privées de Beverly Hills, le jeune Billy, 17 ans, va découvrir ce que dissimulent le luxe et l’assurance de sa famille adoptive. Sous la surface se révèlent un mélange de cruauté, de vice, de bizarreries anatomiques et de déviances sexuelles. La métaphore, à défaut de briller par sa finesse, est limpide: les bourgeois se nourrissent des plus pauvres, plus exactement les ingurgitent pour alimenter leur domination, comme l’anthropophage absorbe l’énergie de sa victime.

Auto-enfermement bourgeois

Mais le cannibalisme est un peu plus que ça. Manger l’autre, dit Pasolini dans Porcherie (1969), c’est l’acte de révolte par excellence, l’antithèse absolue de la soumission au conformisme et aux exigences de la société marchande. Un acte qui ne surgit pas de nulle part, mais des paysages volcaniques dans lesquels erre le jeune cannibale incarné par Pierre Clémenti. Les pentes du Vésuve, faites de formations géologiques improbables et erratiques, parcourues de creux et ses bosses, ponctuées de cratères secondaires et de failles d’où surgissent des fumerolles, représentent l’inverse exact des espaces produits par la société marchande, faits de lignes droites et de constructions imposantes. L’impitoyable géométrie du château où se morfond Julian (Jean-Pierre Léaud) dans l’autre segment du film de Pasolini, comme l’étang rectiligne qui le sépare d’Ida (Anne Wiazemsky), raconte la domestication du monde par la raison technique et matérialise le caractère oppressif de la société marchande.

Agrandissement : Illustration 5

Peu importe, finalement, qui mange qui. Ce que mettent en scène les films programmés dans cette réjouissante sélection «Eat the Rich», c’est l’auto-enfermement des classes dominantes dans des lieux dont la rigidité et la monumentalité trahissent, derrière la façade, la sclérose du mode de vie bourgeois. Les aristocrates et leurs invités, dans L’Ange exterminateur (Luis Buñuel, 1962), crèvent d’ennui dans la riche demeure dont, par un inexplicable enchantement, ils ne parviennent plus à sortir. Le couple richissime de The Housemaid (Im Sang-soo, 2010), dans un intérieur noir et blanc, parcouru de lignes droites austères, contemple sans le voir le vide de son existence – et confond son personnel de maison avec des objets, y compris sexuels. Derrière une grille et un interphone, loin à l’abri des ghettos, la vieille maîtresse blanche de Good Madam (Jenna Cato Bass, 2021), cataleptique, s’accroche à une vie fantomatique et rejoue sans fin l’Apartheid aux dépens de sa vieille servante noire. Dans la grandiose locomotive du train-monde lancé à pleine vitesse dans Snowpiercer: Le Transperceneige (Bong Joon-ho, 2013), où des enfants servent d’engrenages vivants, le cynique et mégalomane Wilford déguste des steaks et rumine surtout sa solitude.

Agrandissement : Illustration 6

D’où viendra la révolte contre l’ordre social et le «consensus spatial» qui l’accompagne? 15 ans avant Romero, un autre grand du cinéma de genre, John Carpenter, esquisse une réponse dans plusieurs plans résumant l’urbanisme de Los Angeles et ses fondements sociaux et économiques. Il faut voir ou revoir Invasion Los Angeles (1988) en lisant City of Quartz, l’enquête-monument dans laquelle Mike Davis fait du paysage urbain le cœur des affrontements politiques contemporains. Dans le film de Carpenter, le naïf John Nada (Roddy Piper), fraîchement arrivé dans la ville californienne, contemple avec envie la skyline. Candidat optimiste au rêve américain, il ne mesure pas encore l’hypocrisie des promesses de vie meilleure symbolisées par les tours, ni la valeur des liens de solidarité qui se nouent dans le bidonville où il a trouvé refuge. Il lui faudra chausser de nouvelles lunettes pour ne plus croire aux mirages de la société de consommation. Et pour rejoindre la résistance, qui s’organise dans les espaces incertains aux confins de la capitale de «l’extrême-Occident».

À voir

El ángel exterminador (L’Ange exterminateur), 1962, Luis Buñuel

Frogs (Les Crapauds), 1972, George McCowan

Good Madam, 2021, Jenna Cato Bass

The Housemaid, 2010, Im Sang-soo

Land of the Dead (Le Territoire des morts), 2005, George Romero

Porcile (Porcherie), 1969, Pier Paolo Pasolini

Society, 1989, Brian Yuzna

Snowpiercer (Snowpiercer: Le Transperceneige), 2013, Bong Joon-ho

They Live (Invasion Los Angeles), 1988, John Carpenter

Sur le blog

«Mike Davis, porte d’entrée vers la géographie radicale?» (Renaud Duterme)

«Gated Communities, le paradis entre quatre murs» (Renaud Duterme)

«Un système agroalimentaire à la dérive» (Gilles Fumey)

«Ce que les ZAD font à l’espace – II. Habiter le monde autrement» (Manouk Borzakian)

Le programme du NIFFF 2024: https://nifff.ch/programme-2024/

Pour nous suivre sur Facebook: http://facebook.com/geographiesenmouvement/