Agrandissement : Illustration 1

«On va pas sauver la planète aujourd’hui, hein!» Quelque part dans les Pyrénées françaises, un groupe de bénévoles s’active, sans illusions mais avec application, à ramasser des déchets de toutes sortes sur les rives d’un gave. Bilan: des dizaines de sacs pleins de rejets diversement toxiques et dans des états de décomposition variables, dérivés plastiques en tête.

Agrandissement : Illustration 2

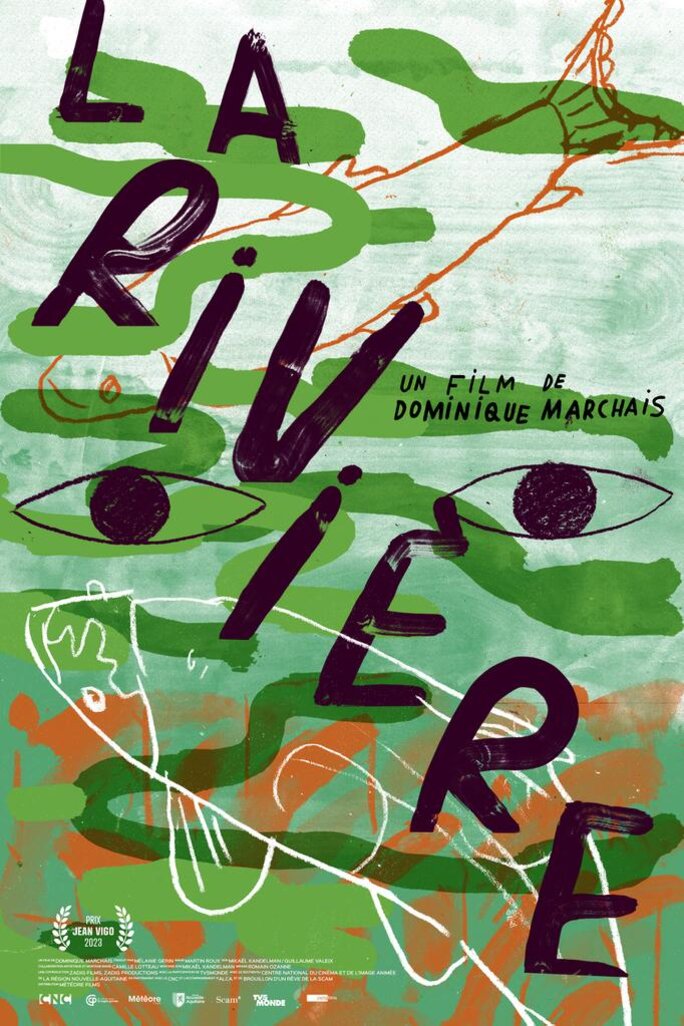

Les gaves, cours d’eau reliant les Pyrénées à l’Atlantique, servent de fil conducteur à La Rivière, quatrième long métrage de Dominique Marchais. Ils nourrissent la réflexion au long cours du cinéaste sur le devenir de paysages soumis aux assauts conjugués de l’industrie, de l’agriculture intensive et de l’étalement urbain. À l’image de milliers de ruisseaux et rivières français, les gaves subissent les conséquences des barrages, de la pétrochimie, des engrais et des pompes d’irrigation alimentant les champs de maïs – eux-mêmes destinés à nourrir le bétail. Parmi les victimes, saumons et truites disparaissent à vue d’œil, empêchés de remonter le courant pour se reproduire.

Comme dans ses films précédents, Dominique Marchais balade sa caméra et sa perche de prairie en bocage, de ruisseau en sous-bois, de ferme en lotissement, et interroge scientifiques, militants, élus, agriculteurs et autres pêcheurs ou promeneurs… Il «regarde des gens qui regardent», qui observent comme lui une métamorphose des paysages témoignant d’une disparition, celle d’un (rapport au) monde, d’une beauté perdue.

Sols à l’agonie

Nostalgie réactionnaire d’une époque révolue? Dans une scène du Temps des grâces, son premier long métrage sorti en 2009, Dominique Marchais filmait Lydia et Claude Bourguignon analysant les terres d’une vigneronne champenoise en détresse. Constat sans appel des deux agronomes: «Les sols sont en train de mourir.» En Champagne et ailleurs. Y compris les parcelles d’agriculture biologique, contaminées par les champs voisins. Le diagnostic, formulé sans trémolos ni complaisance, n’a rien d’une complainte passéiste. Il s’appuie sur des mesures objectives – concentration de bactéries et de champignons, état des racines… – et confirme l’échec cuisant du rêve productiviste des années 1960-70. Les sols, surexploités et gorgés d’intrants, voient leur fertilité s’effondrer durablement.

Même genre de constat pour les zones humides, de plus en plus exploitées au mépris de leur rôle systémique, en particulier de préservation de la biodiversité et de rétention de l’eau de pluie. Ou encore à propos des bassines, machines à perturber le cycle de l’eau. Dans tous les cas, on privilégie les solutions à court terme, sans un effort de réflexion à l’échelle des écosystèmes et au-delà de quelques années.

Paysages mis en ordre

Mais le cinéma de Dominique Marchais ne se réduit pas à un réquisitoire de plus contre la destruction en cours de notre environnement. Nul Homme n’est une île, consacré en 2018 à des expériences de démocratie locale à travers l’Europe, s’ouvre dans une coopérative sicilienne, près de Catane. Antonio, l’un des producteurs de la coopérative, raconte l’invasion des terres agricoles par les autoroutes et les plateformes logistiques. Sa parole prend sens dès lors qu’elle est ancrée dans les lieux qu’elle évoque: «on s’appuie sur le paysage et tout vient naturellement: l’histoire, la politique, la prospective, les réflexions sur la gouvernance, l’écologie».

Agrandissement : Illustration 3

La scène est exemplaire du lien tissé, quatre documentaires durant, entre l’image et la parole. Par cet entremêlement, cette relation fondamentale entre le paysage qu’on voit et ce qu’on en dit, l’intuition du départ – une inquiétude diffuse, un sentiment de perte mal défini – se meut en réflexion sur le rapport des individus et des sociétés à leur environnement. Et sur la beauté – et la laideur – des paysages. Car dire qu’un paysage de zone d’activité et de terminaux d’aéroport est laid, qu’une bretelle d’autoroute est laide, qu’une entrée de ville est laide, ce n’est pas une question de goût, ce n’est pas une appréciation qui dépendrait de mécanismes psychologiques individuels ou de tendances psychosociales. Tous les goûts ne sont pas dans la nature.

D’abord parce que le paysage, le géographe Augustin Berque et d’autres l’ont dit, ne se réduit pas à une réalité objective: le matériel se mêle à des symboles, des valeurs, des usages, des attentes. D’un paysage émane le rapport d’une société à l’espace. Les openfields à perte de vue, en parfaites lignes droites, où ne pousse pas un arbre et dans lesquels à peu près aucune faune n’ose s’aventurer, matérialisent notre rapport à l’ordre: rien ne doit dépasser. Les champs de blé de la Beauce, avec leur lot de pesticides, d’engrais et de semences homogénéisées – produisant des saveurs sans surprises –, racontent le triomphe de la Raison sur la Nature, la maîtrise de l’entropie par l’intelligence logicomathématique. Tout comme, à l’époque classique, les jardins à la française ont servi à mettre en scène la mise au pas par l’être humain de l’environnement, transformé en objet réductible à des formules mathématiques.

Cette «chosification» de l’espace – Augustin Berque parle de «chimère subjectivore»: le sujet humain s’est extrait du milieu – a accompagné sa transformation progressive en marchandise. Les paysages ruraux et périurbains filmés par Dominique Marchais matérialisent la logique marchande autant que la rationalité technique et répondent aux exigences du marché. Pourquoi faire pousser du colza? Pour satisfaire la demande en bio-carburant. Pourquoi construire des lotissements en périphérie des villes, sur des terres fertiles? Pour satisfaire l’appétit des promoteurs immobiliers et, plus largement, faire tourner l’industrie du bâtiment et produire de la valeur en continu – c’est le fameux «spatial fix» de David Harvey, recherche incessante de nouveaux débouchés pour que le cycle productif se maintienne. Pourquoi planter partout les mêmes espèces d’arbres, qui serviront à construire les mêmes meubles sous toutes les latitudes ou presque? Parce que l’économie des plantations, comme le reste de la filière du bois, exige un rendement rapide et régulier, pas des sous-bois riches en biodiversité ni des arbres centenaires.

Cinéma à défendre

Si l’esthétique est affaire de politique, si, comme disait un certain Jean-Luc Godard, «le fond, c’est la forme», comment traduire au cinéma les enjeux du paysage comme lieu d’affrontement entre des visions du monde concurrentes? Pas de plongées spectaculaires filmées par drone dans le cinéma de Dominique Marchais. Mais des panoramiques révèlent, d’un impitoyable balayement, les pires horreurs paysagères. Et, soulignant l’enjeu du dépassement de la séparation entre l’humanité et son environnement, la caméra s’arrête tantôt sur une portion de cours d’eau, tantôt sur une main malaxant de la terre. Surtout, de longs travellings, depuis la vitre d’une voiture suivant les lacets d’une route de campagne, ou encore sur un bateau descendant l’Adour, rendent «l’expérience sensorielle de glisser dans le paysage».

Agrandissement : Illustration 4

Dominique Marchais prend son temps et nous invite à prendre le nôtre. Loin des impératifs de rentabilité d’un cinéma mainstream dont l’offre ressemble de plus en plus à des paysages d’openfields, ou plutôt au rayon boulangerie d’un supermarché, et dont «le but est surtout de ne pas nous laisser le temps de voir», il nous offre un cinéma dont la forme même est une résistance. Un cinéma à défendre, comme il y a des zones à défendre.

Et, à rebours de la logique de projet tendant à s’imposer jusque dans la recherche scientifique, le réalisateur construit son objet au fil du tournage, «temps de création et d’écriture». Le terrain et ses imprévus transforment, chemin faisant, le projet de départ, condition pour que la caméra devienne «un outil pour voir», pour révéler, pour déconstruire.

«Il faut mettre le temps qu’il faut pour voir.»

Quentin Mével & Stratis Vouyoucas, Dominique Marchais, le temps du regard, Playlist Society, 2023.

Sur le blog

«La prise de la bassine» (Gilles Fumey)

«Locarno 2018: Le capitalisme touche du bois» (Manouk Borzakian)

Pour nous suivre sur Facebook : https://facebook.com/geographiesenmouvement