«[I]l existe une base raisonnable pour croire qu’un génocide est en train d’être commis.» Début août, l’ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a lâché le mot «génocide» à propos de la population du Haut-Karabakh. Depuis juin, Bakou a établi un check-point à l’entrée du corridor de Latchine. C’est la seule voie de communication entre l’Arménie et la république autoproclamée du Haut-Karabakh, enclave montagneuse de la taille d’un petit département français, à majorité arménienne mais en territoire azerbaïdjanais. Le barrage militaire refoule même les ravitaillements de la Croix-Rouge. Mercredi 30 août, une délégation d’élus français a fait les frais de cette intransigeance, ne pouvant qu’observer une longue file de camions à l’arrêt.

Agrandissement : Illustration 1

Moreno Campo est-il allé trop vite en besogne en employant un terme aussi sensible que galvaudé? L’avocat argentin a raison sur plusieurs faits : les rayons des supermarchés de la capitale Stepanakert sont vides, les pharmacies dévalisées et les boulangeries manquent de farine. En juillet, le blocus a fait ses premières victimes. Et un rapport du Universty Network for Human Rights accumule les preuves d’une volonté systématique de vider le Haut-Karabakh de sa population arménienne.

Mais Bakou a beau jeu, par l’intermédiaire de l’expert britannique Rodney Dixon, de nier en bloc: s’il comptait perpétrer un génocide, le pouvoir azerbaïdjanais laisserait-il passer les camions chargés de vivres affrétés à Bakou par le Croissant rouge? Et pourquoi la population du Haut-Karabakh se paierait-elle le luxe de refuser cette aide? C’est que ce convoi-là doit atteindre Stepanakert via Agdam, ville conquise – et détruite – par l’armée arménienne en 1993 et reprise par l’Azerbaïdjan fin 2020. L’aide arrivant par ce biais a tout du chantage.

Agrandissement : Illustration 2

De quoi rappeler combien la géopolitique est aussi affaire symboles. Bloquer l’aide humanitaire en provenance de son voisin et ennemi, au risque de se rendre coupable d’un massacre, tout en approvisionnant le Haut-Karabakh via une route traversant des territoires qu’il contrôle, voilà qui permet au pouvoir azerbaïdjanais d’affirmer symboliquement sa souveraineté et de montrer qu’il est en position de force. Alors que pour Stepanakert, laisser passer les camions arrivant d’Agdam reviendrait à accepter le rattachement à l’Azerbaïdjan.

La fin des empires

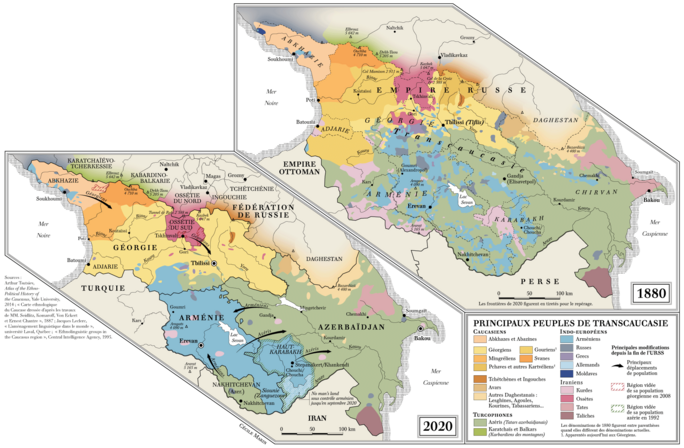

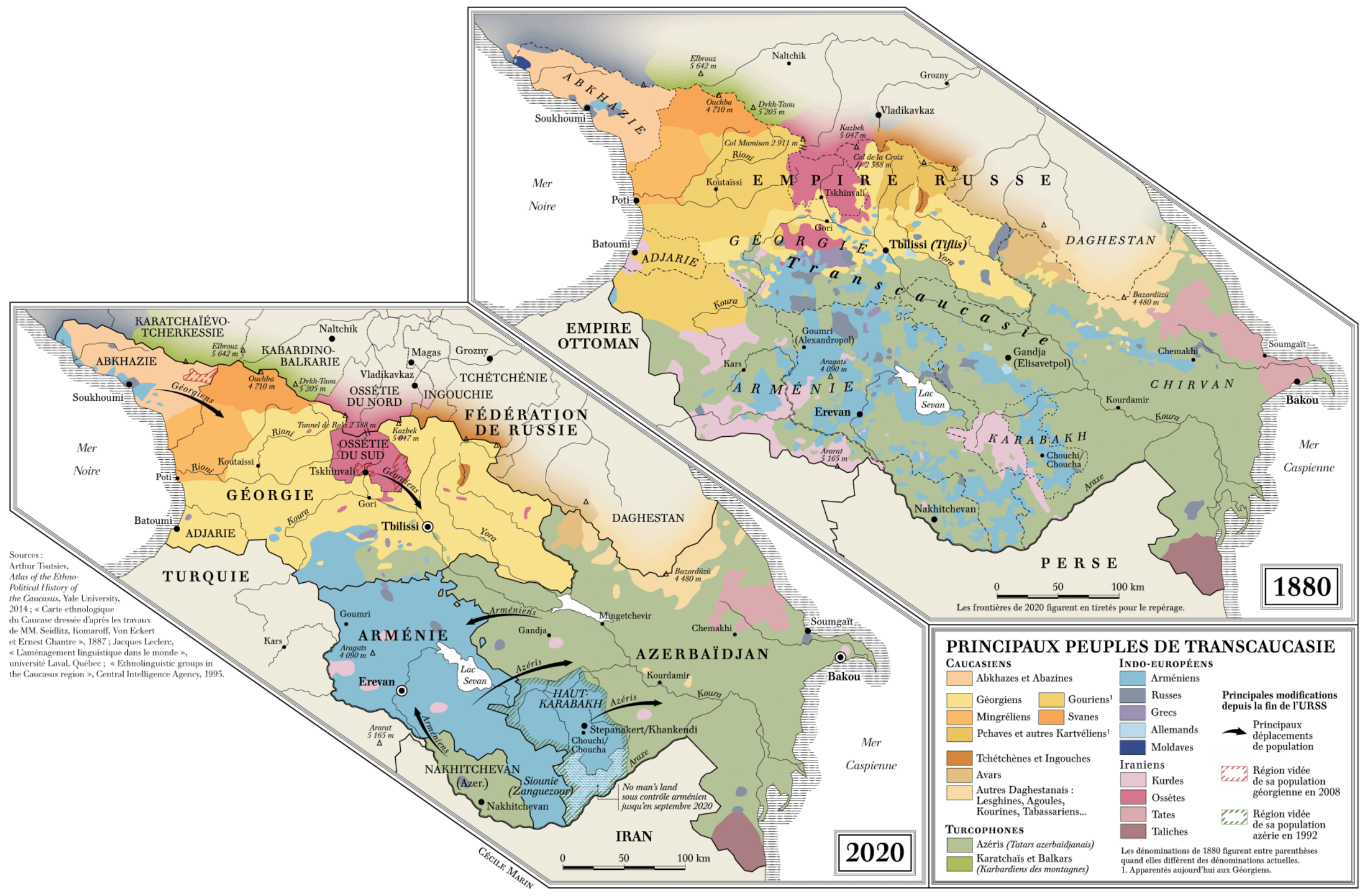

Or le Haut-Karabakh refuse cette intégration depuis plus d’un siècle. Après 1917, les secousses de la Première Guerre mondiale, de la Révolution russe et de la dislocation de l’Empire ottoman font du petit territoire un enjeu politique. La région voit se succéder en peu de temps les dominations ottomane, britannique et russe, massacres et pogroms se multiplient et juillet 1921 marque un tournant: le bureau caucasien du parti bolchevik décide – sous l’influence probable de Staline – le rattachement du Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Moscou veut-il diviser pour mieux régner? ou punir le soulèvement arménien contre les Bolcheviks quelques mois plus tôt? Toujours est-il que la soviétisation de la région porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle.

Le traçage de frontières nationales dans la région relève aussi d’enjeux géohistoriques plus larges. Le Sud-Caucase est le lieu d’un brassage plurimillénaire entre Arméniens, Géorgiens, Kurdes, Perses, Russes, Turcs et leurs ancêtres. Entre des populations aux langues, aux religions et aux modes de vie divers, les tensions ne manquent pas – mais les mélanges non plus. Et, comme ailleurs, la logique géographique impériale a longtemps dominé, avec à la marge des empires perse, romain, ottoman ou russe des limites floues, mal contrôlées et rarement matérialisées.

Agrandissement : Illustration 3

Faire passer des lignes franches au milieu de cette mosaïque de peuples, c’était créer du discontinu où régnait le continu. On peut voir les conflits du Sud-Caucase – Haut-Karabakh, mais aussi Abkhazie ou Ossétie du Sud – comme les conséquences, entre autres, de l’imposition d’une idéologie des frontières héritée de la modernité occidentale. À la logique spatiale des empires a succédé l’ordre westphalien, qui s’impose progressivement après les traités de 1648 et dessine un monde composé d’États souverains à l’intérieur de frontières bornées et cartographiées. Un ordre fondé sur l’obsession des limites, qui trouvera son aboutissement dans les dizaines de milliers de kilomètres de murs frontaliers parcourant le monde au 21e siècle.

Mais surtout, les frontières ont une vertu performatrice: elles créent les différences autant qu’elles les entérinent. Les affrontements, parfois sanglants, entre Arméniens et Azéris avaient émaillé les premières années du 20e siècle, mais la création des deux républiques soviétiques est venue attiser le sentiment nationaliste de part et d’autre. La politique d’homogénéisation menée par Moscou n’a rien arrangé. Et si, durant près de 70 ans, le pouvoir soviétique parvient tant bien que mal à maintenir le couvercle sur la cocotte-minute des nationalités, les premiers signes de faiblesse de la fin des années 1980 sonnent le début des hostilités.

Dès 1988, le soviet du Haut-Karabakh vote son rattachement à l’Arménie. La ville azerbaïdjanaise de Soumgaït est alors le théâtre d’un pogrom anti-Arméniens, scénario qui se reproduit à Bakou en 1990. Les massacres, aux responsabilités floues, réveillent le traumatisme du génocide de 1915, dont le journaliste et historien Vicken Cheterian souligne l’influence, au moins symbolique, sur la manière dont se développe les tensions dans la région. Avec l’effondrement de l’URSS fin 1991, celles-ci virent au conflit armé alors que le Haut-Karabakh a finalement proclamé son indépendance – devenant un «État de facto», avec un territoire et des institutions, mais sans reconnaissance internationale. L’Arménie intervient, on massacre des civils de part et d’autre, on compte des centaines de milliers de personnes déplacées et des dizaines de milliers de soldats et de conscrits meurent au combat. Les deux camps signent un cessez-le-feu en mai 1994, ratifiant les conquêtes territoriales arméniennes bien au-delà du Haut-Karabakh – malgré les condamnations de l’ONU. Une situation que l’Azerbaïdjan n’a eu de cesse de dénoncer depuis. Jusqu’à la contre-offensive de fin 2020, où l’armée azerbaïdjanaise, financée par l’argent du pétrole de la Caspienne, a facilement repris les territoires perdus vingt-cinq ans plus tôt.

L'autodétermination de quels peuples?

La situation du Haut-Karabakh illustre les inévitables contradictions de l’ordre international et, plus encore, la difficulté d’appliquer de grands principes aux situations géopolitiques concrètes. Depuis les années 1950, l’ordre international repose sur deux fondements juridiques: le droit des peuples à l’autodétermination et l’intangibilité des frontières nationales. Tant qu’il s’agissait de légitimer la décolonisation, pas de problème. Mais l’implosion du bloc de l’Est, du Caucase aux Balkans, a fait surgir la contradiction entre ces deux principes, ainsi que l’ambiguïté de chacun.

Confrontée au cas yougoslave, la Commission Badinter a tenté, en 1991, de clarifier la question des frontières: pouvaient devenir des États indépendants les anciennes républiques fédérales – par exemple la Slovénie ou la Croatie – mais pas les entités de rang inférieur. Loin de tout résoudre, cette approche inévitablement arbitraire visait à limiter la balkanisation du monde en fixant un seuil scalaire appelé à faire jurisprudence. Elle condamne le Haut-Karabakh, région autonome au sein d’une ancienne république soviétique. À moins de considérer le cas du Kosovo comme un précédent – ce que n’a pas manqué de faire Poutine pour justifier l’annexion de la Crimée. Territoire à majorité albanophone, le Kosovo n’était pas une république de l’ex-Yougoslavie mais une province serbe, pourtant les pays occidentaux ont reconnu son indépendance en 2008, en contradiction donc avec la doctrine Badinter.

En filigrane de cette question de frontières, on entrevoit les limites de l’autre principe, le droit des peuples à l’autodétermination. Car comment définir un peuple? Depuis les principes formulés en 1918 par Wilson domine une vision «ethno-territoriale»: à une ethnie correspond un territoire. Mais une telle conception suppose une homogénéité des populations rarement vérifiée dans les faits: quid des minorités, des mélanges et des enclaves? Que faire des minorités dont un État tente d’éradiquer la langue et la culture, comme l’Azerbaïdjan avec les Arméniens du Haut-Karabakh – par exemple en détruisant les églises de la région – entre 1921 et 1988? Le nationalisme ethnique, comme au 19e siècle en Europe, se nourrit des mécanismes d’exclusion et de périphérisation par lesquels un groupe dominant renvoie les minoritaires à leur identité.

Multiplicité d'acteurs, d'intérêts et d'échelles

Sur les bancs des amphithéâtres, les apprentis géopolitologues apprennent que la géopolitique s’est renouvelée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en abandonnant les explications monocausales, en diversifiant les échelles d’analyse et en étudiant les intérêts d’acteurs multiples. En l’espèce, le conflit dans le Haut-Karabakh s’insère dans un vaste réseau d’intérêts politiques et économiques, dans le Sud-Caucase et au-delà.

Depuis 1991, la Russie tente de préserver son influence dans la région et d’y contrer les velléités turques, mais aussi européennes et nord-américaines, de lui ravir sa place d’interlocuteur incontournable. Tout en coprésidant, avec la France et les États-Unis, le groupe de Minsk, créé en 1992 pour trouver une solution au conflit, elle parvient à arbitrer presque seule le conflit de 2020, supervisant la signature du cessez-le-feu de novembre. Dans l’intervalle, son soutien historique à l’Arménie semble avoir vacillé au profit d’une volonté de ménager Bakou, avec laquelle elle coopère pour l’exploitation des gisements de la Caspienne et qui possède la qualité de ne pas chercher à intégrer l’OTAN. Et depuis l’invasion de l’Ukraine, le Kremlin a les yeux rivés ailleurs : la force d’interposition russe censée assurer le passage le long du corridor de Latchine n’a pas réagi quand l’Azerbaïdjan a imposé le blocus.

Concurrente de la Russie pour s’imposer dans la région, la Turquie nourrit plus ou moins ouvertement le rêve d’un Sud-Caucase vidé de sa population arménienne et soutient les intérêts de Bakou dans le Haut-Karabakh depuis les années 1990. En septembre 2020, Ankara a organisé le transfert de plusieurs centaines de mercenaires – qualifiés trop vite par Emmanuel Macron de «djihadistes» – de la Syrie vers le Haut-Karabakh. Quelques mois avant, le pays livrait des armements en masse à l’Azerbaïdjan, dans la continuité d’un accord militaire signé en 2010. Comme les symboles comptent aussi pour (re)devenir une puissance régionale incontournable, Erdogan a fait parler de lui en octobre 2020, accusant les États-Unis, la France et la Russie d’armer l’Arménie.

Au-delà, on peut énumérer une longue liste d’acteurs aux intérêts plus ou moins directs dans le conflit. Les États-Unis, tout en faisant les yeux doux à l’Azerbaïdjan et ses hydrocarbures, se rapprochent militairement d’Erevan, manière de s’immiscer dans le vide laissé par Moscou. L’Union européenne, importatrice massive de gaz azerbaïdjanais depuis le début de la guerre en Ukraine et la raréfaction du gaz russe, condamne du bout des lèvres l’attitude de Bakou. Plusieurs organisations représentatives de la diaspora arménienne, important soutien financier du Haut-Karabakh, ne peuvent que dénoncer le blocus. Sur un registre plus symbolique, trois autres États de facto suivent les événements avec intérêt: la Transnistrie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud sont les trois seules entités, solidarité oblige, à reconnaître officiellement le Haut-Karabakh. Sans oublier la droite (extrême ou pas) française, qui instrumentalise le conflit en présentant l’Arménie chrétienne comme un avant-poste de la guerre de civilisations. Enfin, Israël tire son épingle du jeu en livrant des armes à l’Azerbaïdjan – ce qui, au passage, inquiète l’Iran.

Mais il ne faut pas chercher si loin les acteurs les plus intéressés par la non-résolution du conflit. Du côté de Bakou, la dictature héréditaire d’Ilham Aliyev abreuve l’opinion de propagande anti-arménienne et sort renforcée d’une victoire qu’elle espère totale. En octobre 2020, à peine Agdam était-elle aux mains de l’armée azerbaïdjanaise que le président, avec sa vice-présidente de femme, venait poser dans les ruines de la mosquée de la ville en leader militaire victorieux et libérateur. Parallèlement, la répression de l’opposition au régime d’Aliyev s’est intensifiée depuis 2020.

En Arménie, la défaite de l’automne dernier ne semble pas avoir apaisé les ardeurs bellicistes. Avec une économie exsangue et une élite corrompue accrochée au pouvoir, la solidarité avec le Haut-Karabakh a des airs de diversion politique. Et malheur aux mous et aux hésitants, qui laisseraient planer le doute sur leur fibre belliciste. Déjà en 1998, le président Levon Ter-Petrossian perdait son poste après un discours appelant au compromis avec l’Azerbaïdjan. Près de vingt-cinq ans après, le premier ministre Nikol Pachinian, incarnation en 2018 d’un renouveau démocratique à Erevan, s’attirait les appels à la démission pour avoir signé l’accord de cessez-le-feu de novembre 2020.

En 1992, le journaliste suisse Nicolas Meienberg s’est rendu dans le Haut-Karabakh et a rendu compte des atrocités des combats. Son reportage se conclut sur la mort d’Arthur Mkrtchian, alors président du Parlement du Haut-Karabakh et «représentant de la tendance molle», c’est-à-dire favorable à une solution pacifique. Le 14 avril, le jeune responsable politique meurt des suites d’une blessure par balle, dans des conditions troubles. Dans les deux camps, l’avenir appartient aux va-t’en-guerre.

Remerciements à Nadia Badaoui pour sa relecture attentive et ses conseils.

À lire

Amaël Cattaruzza, «Les référendums d’autodétermination: démocratisation ou balkanisation du monde?», L’Espace politique, n°3, 2007.

Vicken Cheterian, «The Uses and Abuses of History: Genocide and the Making of the Karabakh Conflict», Europe-Asia Studies, n°70/6, 2018.

Vicken Cheterian, «Le blocus du Karabakh et deux visions de l’Azerbaïdjan», À l’encontre, 1er septembre 2023.

Bruno Coppieters, «Les peuples disposent-ils d’eux-mêmes?», Le Monde diplomatique, octobre 2008.

Jean-Arnault Dérens, «Quel pays peut être indépendant?», Le Monde diplomatique, août 2022.

Nicolas Meienberg, «Les encerclés du Karabakh», dans Le Feu aux poudres, Zoé, 1995.

Étienne Peyrat, «À l’origine des conflits en Transcaucasie», Le Monde diplomatique, janvier 2021.

Sur le blog

«Comprendre les génocides par la géographie» (Renaud Duterme)

«L’amour des murs» (Manouk Borzakian)

Pour nous suivre sur Facebook: http://facebook.com/geographiesenmouvement/