La menace du dérèglement climatique

Si les scientifiques parlent d’une disparition du printemps, c’est que la saison intervient toujours plus tôt dans l’année et tend à raccourcir, prise en tenaille entre des hivers plus doux et des étés plus précoces. Une mutation qui n’est pas sans conséquences pour le monde vivant et agricole. Les plantes sont programmées pour déclencher leur croissance lorsqu’elles détectent une hausse de température et un allongement des jours (grâce à un pigment photosensible). Au fil des siècles, plantes et insectes pollinisateurs ont évolué pour émerger à la même période : les insectes disposaient alors de nectar pour se nourrir, et pouvaient féconder les plantes et assurer leur reproduction. Mais la rapidité du dérèglement climatique bouleverse cette synchronisation entre plantes et insectes, ce qui affecte leur développement, mais aussi les espèces qui s’en nourrissent, et dont dépend le reste de la chaîne alimentaire. En se développant plus tôt, les plantes exposent aussi leurs bourgeons à des orages ou des froids intenses – de plus en plus fréquents au printemps – avec des risques de pertes économiques importantes pour les agriculteurs, surtout quand leurs cultures sont peu diversifiées.

Si le printemps disparaît, c’est aussi la culture et les traditions qui sont affectées. Les journalistes du quotidien Nikkei Asia notent que la brièveté croissante du printemps et l’absence de gel (une menace pour la floraison des cerisiers) a déjà bouleversé le calendrier traditionnel de l’archipel, appauvri le vocabulaire des haïkus et rendu les ingrédients des plats traditionnels et symboliques plus difficiles à trouver. Ils se demandent même si le dérèglement climatique ne menacerait pas la culture japonaise traditionnelle, si sensible aux successions des saisons que même les lettres officielles s’ouvrent sur l’évocation de la beauté des feuilles d’automne et de la douceur aérienne de la bise de printemps.

Le printemps a une histoire

Face à la disparition du printemps, l’historien François Walter rappelle lui le rôle essentiel de cette saison dans la vie sociale et politique.Le printemps était aussi une saison de rituels festifs, notamment religieux et agricoles. Les processions populaires servaient à bénir les cultures pour les protéger du gel et de l’orage. Elles permettaient aussi d’égayer le retour au travail et de dissiper l’angoisse de la famine, très présente lors de la soudure – cette période de transition entre deux vagues de récoltes. L’abondance des fêtes de printemps explique que la saison soit aussi associée au désir et à l’éveil des sens: les premiers chrétiens voyaient les floralies comme des occasions de fornication, et les démographes du 18è siècle ont tenté (sans succès) d’établir un lien scientifique entre arrivée du printemps et hausse de la fécondité.

Un printemps politique

Mais si le printemps est bucolique, il a aussi une dimension politique et militaire. C’est d’abord une période de soulèvements populaires – on pense au Printemps des peuples et au Printemps de Prague, à Mai 68 ou aux récents Printemps arabes. Car au printemps, la douceur est propice au regroupement, la soudure favorise les famines donc les émeutes de la faim, et le lien entre printemps et renouveau s’avère porteur pour les révolutionnaires, et pratique pour éviter d’employer le terme plus risqué de révolution.

François Walter évoque aussi le lien méconnu entre le printemps et la guerre, rappelant que Mars correspond à la fois au dieu romain de la guerre et à la période de reprise des campagnes militaires. C’est d’ailleurs au printemps 2022, alors que les chars russes étaient embourbés par le dégel et entravés par une boue épaisse (la raspoutitsa) que les troupes ukrainiennes ont renforcé leur contre-offensive.

Enfin, la fête de Norouz a pris une connotation politique: en Iran, les femmes ont jeté leur voile dans les flammes et les citoyens se sont réunis malgré le musellement de la vie sociale par les forces de l’ordre. En Turquie, elle permet aux Kurdes d’affirmer leur identité. Et en Afghanistan, où cette fête est interdite pour ses racines persanes, la célébrer devient un acte de résistance.

Notons aussi que cette saison a nourri l’imaginaire collectif et inspiré des mythes féconds. On pratiquait dans l’Antiquité italienne le ver sacrum, ou printemps sacré, rituel consistant à sacrifier aux divinités les enfants à naître au printemps, qui étaient forcés, une fois adultes, de quitter la communauté pour en fonder une nouvelle ailleurs. Un rituel mythifié par les nazis, pour qui la pratique du ver sacrum par les peuples germaniques expliquait la prétention des Allemands à coloniser les terres d’Europe de l’Est.

Nous ne pouvons pas annuler le printemps

Si l’on peut déplorer la disparition du printemps, c’est enfin qu’il déteint sur nous, et procure à la fois espoir et inquiétude. Le recommencement qu’il annonce signifie le renouveau (parfois angoissant) mais aussi le retour (pour Kierkegaard, la répétition éternelle des lois de la nature). Pour d’autres, le printemps reste porteur d’une philosophie du carpe diem: Vladimir Jankélévitch écrit ainsi que la vie est «une unique matinée de printemps»: elle ne se reproduira pas et c’est en cela qu’elle est précieuse et constitue «notre chance unique dans toute l’éternité». Il faut alors l’investir, notamment par l’action.

Agrandissement : Illustration 2

Et justement, il y a matière à agir. Car si le printemps est menacé, c’est peut-être que nous l’avons fait disparaître. En déréglant le climat, en vivant dans des sociétés d’abondance majoritairement urbaines (coupées des réalités de la terre, de l’angoisse des mauvaises récoltes et du sens des rituels religieux et agricoles) et en ne prêtant plus attention au vivant et au temps de la nature.

Agrandissement : Illustration 3

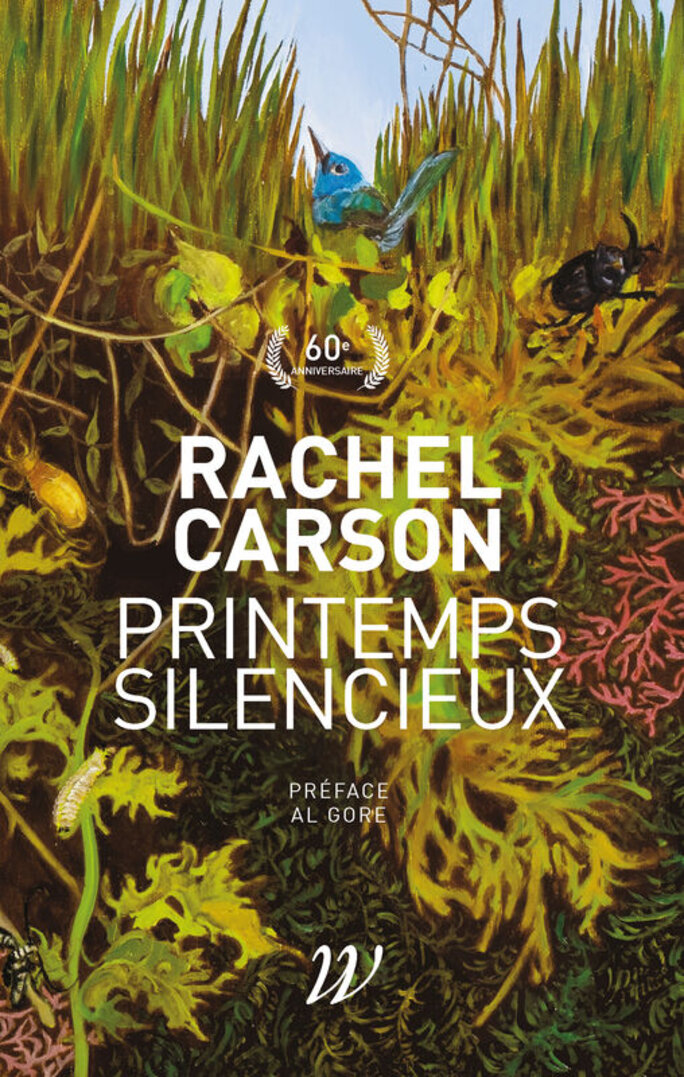

Il y a 60 ans, la scientifique Rachel Carson annonçait l’avènement de «printemps silencieux» privés du chant des oiseaux, massivement tués par des pesticides dont elle fut l’une des premières à démontrer les effets dévastateurs sur la santé et l’environnement. Convoquant la disparition de printemps authentiques pour faire réagir, cette œuvre suscita une mobilisation d’ampleur et motiva la promulgation des premières lois anti-pesticides aux États-Unis. Preuve que la disparition du printemps peut être moteur d’action et que nous pouvons faire renaître le printemps en apprenant à le voir, cultivant ce que Rachel Carson appelle le «sens de la merveille»: la capacité à se rendre disponibles aux beautés de la nature et aux plaisirs du printemps. Comme le dit David Hockney, à qui la Fondation Vuitton consacre une vaste rétrospective, «Rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas annuler le printemps.»

----------

À lire et écouter

François Walter, Désir de printemps, Histoire sensible d’une saison, Payot, 2023.

Rachel Carson, Printemps silencieux, Éditions Wildproject, 2022.

France Culture, Norouz, un printemps politique, 2024.

Courrier international, «Japon, le réchauffement climatique va-t-il tuer le haïku?», 2023.

----------

Sur le blog

Le printemps selon Rachel (Gilles Fumey)

Le Japon épris du printemps (Gilles Fumey)

----------

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux

Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/

Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social