Agrandissement : Illustration 1

C’était l’été indien dans les Vosges, avec des températures quasi-tropicales : du jamais vu au festival de géographie (FIG) depuis la première édition il y a 34 ans. Les foules d’étudiants, de familles, d’habitués déambulent au bord de la Meurthe et, pourtant, il y a… URGENCE ! Non seulement, le FIG, devenu adulte, change de braquet en abandonnant les thématiques plan-plan comme « Les forêts », « Les villes » pour mettre les géographes devant le décor d’une planète en plein dérèglement climatique, mais un nouveau décor est planté.

Agrandissement : Illustration 2

Thibaut Sardier, géographe (ENS de Lyon) et journaliste (Libération), à la manœuvre depuis deux ans, assume découvrir quelque chose d’urgent dans les guerres aux frontières de l’Europe, les événements météo-climatiques extrêmes, la précarité sociale, la pénurie énergétique… Pourtant le président du Festival, Rony Brauman, co-fondateur de Médecins sans frontières, n’avait-il pas publié Penser dans l’urgence en… 2006 ? C’est dire que la nouvelle génération de trentenaires (Thibaut Sardier, donc, et Florian Opillard, chercheur à l'Irsem, directeur scientifique pour cette édition) qui tient les rênes du FIG veut faire de la géographie autre chose qu’un club de témoins attentistes. Ils publient un manifeste (ci-dessus) qui évalue le rôle des armées (Florian Opillard), la crise des gilets jaunes (Etienne Walker), la crise énergétique (Angélique Palle), pendant que Michel Lussault (sexagénaire) se demande non sans ironie « Dans quel état nous met l’urgence ? » Sous la figure tutélaire de Philippe Descola, anthropologue venu du Collège de France, apporter son éclairage et son soutien comme il le fait avec les zadistes, là où ils sont. Et d’Erik Orsenna feignant de découvrir les sortilèges des roches « de deux milliards d’années » (incongru, pour un « immortel » ?).

Le Chili, pays invité, était-il un bon choix ? Dans ce pays à la géographie bizarre (en forme de chile, piment en espagnol), actuellement, l'actualité est très chaude : des manifestations monstres sont mal contrées par l’armée, les incendies à répétition sont aux portes des villes, les menaces sur les littoraux poussent à déménager des populations. On est loin du pays où il fait bon déguster des vins aux goûts originaux (pour les Européens).

Avec 250 intervenants auxquels le directeur scientifique Florian Opillard a commandé des débats informés et controversés, le chercheur croit à « l’intelligence collective pendant trois jours ». Les configurations spatiales de l’urgence lui font demander : « Qui gère ? Les armées ? Les ONG ? Une préfète comme la fonctionnaire (honoraire) qui était aux manettes à Notre-Dame-des-Landes ? Pour lui, « la vulnérabilité met en urgence ». Cela pousse à une manière originale de qualifier les faits sociaux (rapports de force, légitimes ou non).

En invitant Rony Brauman, le directeur scientifique met en avant la cartographie (pour les humanitaires, pour les ONG, pour ceux qui ont combattu Ebola en 2014). La géographie renvoie à la privation d'espace public : le confinement (du fait d’un virus). Peu avant le FIG, le Maroc était secoué par un séisme qui montrait, pour le médecin, la capacité de « mobilisation impressionnante » d’un pays liée à la forte couverture médiatique de la catastrophe, si l’on compare, dit Brauman, avec le tremblement de terre en Turquie qui a fait dix fois plus de victimes… Mais dans l’Atlas marocain, on a vu 90% de la population d’un village disparaître sous les décombres. Emma Andrieux, à la conférence de presse, évoquait la question du contrôle des feux au Chili par la puissance publique (l’impuissance publique ?), les impacts sanitaires comme les pneumopathies, la pollution des rivières et du ciel. Les feux étaient autrefois exceptionnels, localisés. En 2023, jusqu’à 500 000 hectares de forêts ont disparu, les incendies étant surtout intentionnels et menaçant les villes, moins bien protégées que les villages.

Lanceurs d'alerte

Au cours d’un débat consacré aux lanceurs d’alerte, Vincent Castanet explique comment il a levé les méchants lapins qui sévissaient dans les Ehpad, dont celui de Neuilly où les pensionnaires paient jusqu’à 10 000 euros par mois pour vivre, finalement, dans des conditions déplorables. Irène Frachon, lorsqu’elle termine ses années de médecine, dans les années 1960, raconte être intriguée par des victimes du Médiator. Alors que l’Isoméride est retiré de certains marchés comme la Belgique, la molécule est toujours commercialisée en France. De Brest et Saint-Brieuc, elle mène un combat de sept années en rappelant que "lanceur d’alerte n’est pas un métier". Mais qu’elle ne peut accepter qu’un médicament commercialisé pendant trente ans faisant l’objet d’une enquête de pharmacovigilance sur 300 000 personnes, puisse être retiré en catimini sans que rien ne se passe. Ce qui la pousse à écrire un livre qui… sera sanctionné en justice.

Agrandissement : Illustration 3

Vincent Castanet et Irène Frachon démontent les mécanismes de suspicion, d’emprises, de pression dans ces affaires de détournement d’argent public et de dissimulation caractérisée, de violence sur les personnels. Une criminalité en col blanc. Irène Frachon dénonce les pressions de Servier sur les politiques : elle cite le ministre socialiste Henri Nallet, acheté pour son carnet d’adresses, comme Vincent Castanet montre les liens entre Orpéa et Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Elle montre comment les firmes pharmaceutiques fabriquent un moteur conspirationniste. Il faut une énorme enquête pour autopsier ce crime industriel.

A la cathédrale, devant une foule de lycéens et étudiants, l’activiste Camille Etienne, 24 ans, ancienne élève de Sciences Po avait raconté la veille qu’elle a écrit un livre (Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective, Seuil), pour poser des questions comme elle l’entend, et non pas comme France Inter les imagine quand on l’invite à la radio. Comment peut-on habiter différemment le monde, se demande-t-elle. Pour elle, une alerte n'est pas un programme politique, mais il faut secouer les générations tranquilles. « Nos émotions ne doivent pas être confinées à l’intime, il faut les rendre politiques ». Et elle précise bien : « Quand on se soulève, c’est au nom de la paix ». Camille Etienne est impressionnée par la confiscation du débat démocratique par les lobbies. Faut-il être radicale comme les suffragettes l’ont été courageusement pour réclamer l’accès aux urnes ? Pour elle, il faut garder le dialogue avec les politiques qui peut aboutir, alors qu’elle souligne le renoncement de Macron à l’exploitation des fonds marins. Mais il faut bien se dire que le climato-scepticisme progresse en France.

Agrandissement : Illustration 4

Pablo Servigne, ingénieur agronome, regrette d’avoir une image de prophète de l’apocalypse pour les générations futures alors qu’il s’agit de «nos générations», insiste-t-il. Un de ses premiers engagements portait sur la brevetabilité du vivant. Ses livres veulent relier toutes les sciences. Pour lui, la peur n’est pas un problème si elle fait bouger les foules, c’est une énergie pour éviter l’individualisme. Servigne mène l’action, car, dit-il, « on est en colère », « la société a été verrouillée par les générations qui nous précèdent ». Servigne a le sens de la formule : « Le champ des possibles, ce n’est pas un herbicide ». Il rappelle que les manifs pour le climat en 2019 ont fait suite aux accords de Paris en 2015 où il prend conscience qu’« on se moque de nous ». Servigne veut croire que les luttes (celles d’avant) paient et qu’il faut condamner les «démissionnaires». Pourquoi avoir honte de dire « nous nous sommes trompés » ? Acheter, voter, ce n’est pas suffisant. Servigne veut du chaos, du « bordel ». Il admire la Commune de Paris et son idéal, les utopies. Il demande : « Quel effondrement voulons-nous ? Comment inventer ? »

Agrandissement : Illustration 5

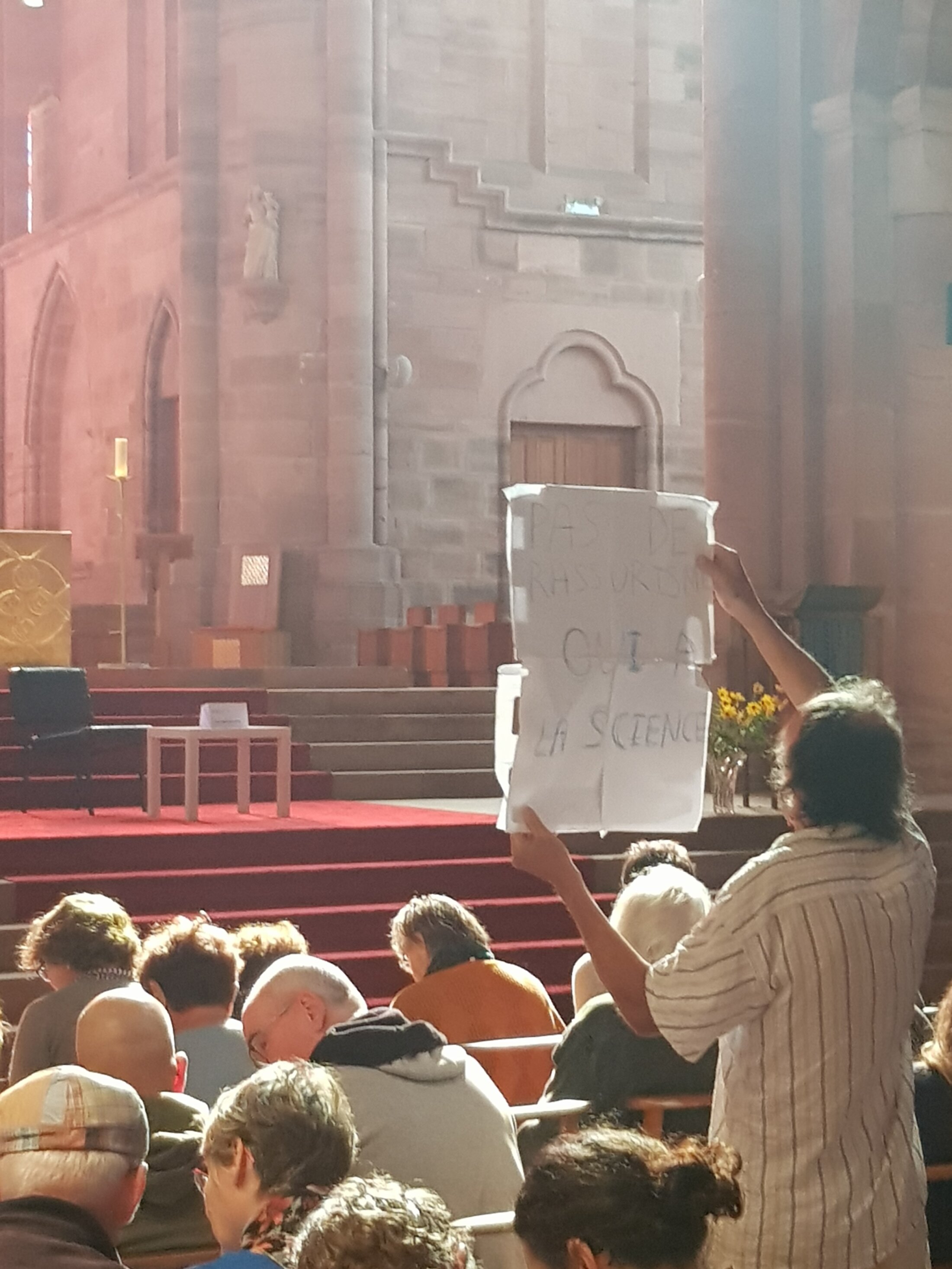

Le hasard a voulu que dans le même lieu le lendemain, Jean-Robert Pitte, ait pris la parole pour inviter le public à "retrouver l'optimisme" et qu'un militant, se tenant en silence sur le côté face au public avec une affichette "Pas de climatosceptique au FIG. Non au rassurisme, oui à la science" ait été expulsé par la police nationale, sur la base d'un arrêté municipal interdisant toute manifestation pendant l'événement. Pas très fun...

25 ans de Cafés géo

Que fait-on le soir à Saint-Dié ? La question avait tourné dans la tête d’Antoine Bailly qui avait imaginé faire de la géographie autour d’une bière, dans le chaleureux café « 1507 » (hommage à Waldseemüller, cartographe de l’Amérique) tenu par Alexandre Didiergeorge. Plus d’un millier de cafés géo dans toute la France et pays francophones depuis vingt-cinq ans entretiennent le questionnement d’une discipline qui s’invite beaucoup dans le débat public.

Agrandissement : Illustration 6

« Comment êtes-vous venus à la géographie ? » demande-t-on aux présents qui nous rejoignent ? Christian Grataloup, Jacques Lévy, Michel Lussault, Emmanuel Vigneron, Béatrice Giblin, Christian Pierret, Roland Courtot, Daniel Moreaux, Christiane Barcellini, Maryse Verfaillie, Olivier Godard ont chacun raconté comment ils sont devenus géographes. L’école et les professeurs pour les uns, le goût des voyages pour les autres, les hasards de la vie ne donnent pas de ligne directrice. La sérendipité est le meilleur des atouts !

L’idée généreuse de Christian Pierret - qui, rappelons-le aux jeunots qui n'ont pas connu les années 1990, a été cinq ans ministre de l'Industrie - était d’imaginer que ces foutus géographes, professeurs et chercheurs, aimeraient se retrouver pour causer de leurs petits malheurs académiques, des rivalités et des jalousies du microcosme, mais aussi des grands sujets du moment. Certains ont pris goût à causer dans le poste, écrire des livres, se tenir debout pour convaincre, transmettre. En fait, cultiver leur petit brin de folie intellectuelle dont ils ont pu faire un métier. Pari gagné ! Les géographes peuvent répondre aux questions du moment. Jamais le FIG n’a attiré autant de monde que cette année : la barre des 50 000 festivaliers a été allègrement franchie.

Il faut dire qu’à l’ère du numérique, les bons vieux livres papier tiennent toujours salon grâce à soixante éditeurs et plus d’une centaine d’auteurs. Les juniors ont leur pré carré qui libère les parents pour d’autres occupations comme le cinéma. Les fans de numérique ont leur quartier chaud où ils s’émerveillent devant la puissance des drones. Et pour ceux dont le ventre crie famine ou qui font les yeux ronds devant tout ce qui se mange, un chapiteau gourmand où abonde le gras (charcuteries vosgiennes), le sucre (bonbons au sapin, au miel et à tout ce qui ferait taire un régiment), les pains et le vin du Chili, l’occasion était bonne pour venir « faire de la géographie » en mangeant.

Parmi les pépites du FIG, le concepteur du Brozoufland, Jean-François Staszak et son complice Raphaël Pieroni ont reçu le Prix du livre de géographie des lycéens et étudiants pour un drôle d'ovni géo : un livre sur les chansons, ce qu'elles nous racontent du monde, comment elles nous affectent, nous emmènent vers des lieux inconnus. "Monde enchanté" est à offrir à ceux qui trouvent les géographes trop pessimistes...

L’an prochain, Thibaut Sardier a proposé « terres ». Et du Chili, on passera aux Alpes : le 35e FIG mettra le couvert sur les glaciers. Ça promet.

--------

Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement/