Agrandissement : Illustration 1

1947. Des années d’investigations ont permis de retrouver des dizaines de milliers d’œuvres confisquées à leurs propriétaires juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces pièces, une plaque en laiton, représentant en relief un soldat portugais en armes, revient au marchand d’art viennois Friedrich Wolff-Knize. Juif, ce dernier a fui l’Autriche à la fin des années 1930, laissant derrière lui une partie de sa collection, aussitôt confisquée par la Gestapo. Voici donc, grâce au travail des forces alliées, ce «bronze du Bénin» rendu à son juste possesseur. Vraiment?

De Benin City à Neuchâtel

L’exposition «Cargo Cults Unlimited», au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), documente les manifestations matérielles et symboliques du capitalisme mondialisé. Elle s’ouvre sur cette fameuse plaque au destin tourmenté et invite à chercher son destinataire légitime bien au-delà des années 1930.

Car, quand démarre la Seconde Guerre mondiale, Wolff-Knize n’est que le dernier d’une liste de propriétaires du bronze. Lui-même l’a acquis, quelques années plus tôt, lors d’une vente aux enchères à Berlin. Le vendeur est alors une fondation tenue par le régime nazi, réunissant les œuvres confisquées à un collectionneur juif berlinois, Hans-Lachmann Mosse. 70 ans plus tard, à travers le Mosse Art Restitution Project, un cabinet d’avocats new-yorkais s’affaire pour récupérer 1200 pièces dispersées à travers le monde et les restituer aux héritiers de la famille Mosse.

Et encore avant? À une date inconnue, un autre marchand d’art berlinois, Arthur Speyer, spécialisé dans les objets «ethnographiques» (comprendre: venant de peuples colonisés), a vendu la plaque du guerrier portugais aux Mosse. Speyer, pour acquérir cette pièce, a profité de la crise économique: dans les années 1920, des musées financièrement à l’agonie doivent céder une partie de leur collection, à commencer par des types d’œuvres dont ils possèdent plusieurs exemplaires. Voici donc le Musée royal d’ethnographie de Berlin vendant à Speyer une plaque de cuivre parmi d’autres.

Mais comment cette œuvre d’art béninoise a-t-elle atterri dans la capitale allemande? C’est presque la fin de cette enquête à rebours: en 1898, le musée berlinois l’a achetée à une compagnie hambourgeoise, Heinrich Bey & Co. C’est la partie la plus intéressante de l’histoire, car elle rappelle si besoin les motivations très matérielles des guerres coloniales. À la fin du 19e siècle, le royaume du Bénin – au cœur de l’actuel Nigéria – refuse de s’ouvrir au commerce. Frustrées, des entreprises occidentales actives en Afrique de l’Ouest mettent la pression sur la Grande-Bretagne pour rappeler au Bénin les bienfaits du libre-échange. En février 1897, profitant du massacre d’un détachement parti – sans permission – attaquer le roi béninois le mois précédent, 1500 soldats britanniques participent à une opération punitive. Ce sera l’occasion du pillage de Benin City, autrement dit la destruction totale de la ville et le vol, par les assaillants, de milliers de plaques comme celle exposée aujourd’hui à Neuchâtel.

Le sens géographique des œuvres

Les enjeux de la restitution de ce type d’œuvres aux anciens pays colonisés dépassent la seule question juridique, au sens d’un débat sur l’identité des propriétaires légitimes d’objets possédant une valeur symbolique et monétaire. La restitution concerne des objets mais aussi, avec eux, une mémoire, à des populations dont les puissances colonisatrices ont effacé l’histoire – ou en ont fait l’objet d’un folklore pour touristes en quête d’exotisme.

Agrandissement : Illustration 3

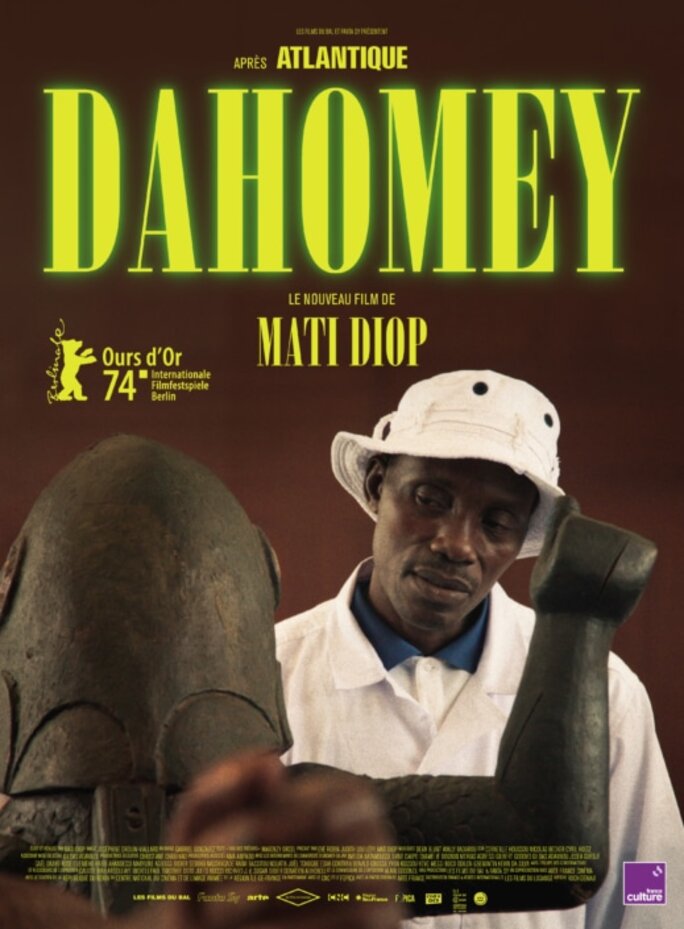

C’est l’un des éléments centraux du récent Dahomey, dans lequel la réalisatrice Mati Diop retrace le parcours de 26 œuvres du musée du Quai Branly rendues à la République du Bénin – on parle cette fois-ci du pays, dont les frontières actuelles englobent l’ancien royaume du Dahomey. Dans une scène de débat entre des étudiants béninois, une question émerge: l’Afrique n’a-t-elle pas, aujourd’hui, d’autres priorités que de récupérer des œuvres volées? Certes, répondent leurs camarades, mais on peut aussi voir ces restitutions comme une condition de la (re)construction d’une identité culturelle africaine.

Les pièces volées au 19e siècle ont perdu leur sens en quittant leur lieu d’origine. Dans un musée, sous les regards occidentaux, une plaque forgée par un artisan béninois devient, de témoignage d’une réalité immédiate, signe d’une civilisation lointaine et perdue – et méprisée. C’était déjà le propos de Chris Marker et Alain Resnais dans Les statues meurent aussi. En 1953, les deux réalisateurs dénonçaient la privation culturelle et mémorielle que constituait la muséification des œuvres pillées en Afrique. Aujourd’hui, en rendant celles-ci, c’est leur sens qu’il s’agit, au moins en partie, de restituer. Même si demeure ouverte la question du statut de ces pièces une fois passées à la moulinette des imaginaires occidentaux: ne sont-elles pas, par la force des choses, définitivement privées de leur signification originelle?

L’enjeu mémoriel est exacerbé pour les bronzes du Bénin: alignés sur les façades du palais royal, ils documentaient des moments-clés de l’histoire du royaume. Une sorte de livre d’histoire mural dont les pages auraient été arrachées par des analphabètes, puis dispersées.

Rendre visible

Il ne faut pas s’y méprendre: le patrimoine des pays africains continue de faire l’objet d’un trafic prospère par des collectionneurs européens sans scrupules, comme l’a montré le journaliste Philippe Baqué. Malgré tout, raconter, filmer, mettre en scène la restitution des œuvres volées, c’est rendre les enjeux de mémoire aussi concrets que possible, les relier à la longue histoire de l’exploitation et de l’esclavage des populations africaines. C’est le projet de Mati Diop, qui donne littéralement la parole aux œuvres et rend possible une improbable identification.

Agrandissement : Illustration 4

C’est aussi celui d’Osaze Amadasun. Au MEN, une fresque de cet artiste nigérian accompagne le bronze du guerrier portugais et narre son destin agité. Une manière de rappeler par l’image combien le moindre objet traîne avec lui une réalité sociale, économique et culturelle complexe. Et d’ajouter une étape à l’enquête d’Alice Hertzog: avant de prendre la forme d’une plaque de laiton, d’où proviennent les métaux utilisés? Dans le cadre du commerce triangulaire, esclaves, défenses en ivoire et épices s’échangeaient contre des manilles, sortes de bracelets métalliques utilisées comme monnaie par les Portugais, puis refondues par les artisans béninois.

D’où une ultime question: l’enjeu de la restitution devrait-il aller jusqu’aux mines andines, où trimaient les esclaves pour extraire les métaux alimentant le commerce triangulaire?

----------

À voir/lire/visiter

«Mati Diop: "En tant qu’Afro-descendante, cette histoire me touchait intimement"», Trois couleurs, septembre 2024.

«Pillé, spolié, restitué. Et maintenant?», conférence d’Alice Hertzog (janvier 2024).

«Initiative Bénin Suisse» (rapport de recherche).

«Cargo Cults Unlimited», exposition au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, jusqu’au 31 décembre 2024.

«Polémique sur la restitution des objets d’art africains», Philippe Baqué, Le Monde diplomatique, août 2020.

----------

Sur le blog

«Décoloniser les œuvres d’art?» (Gilles Fumey)

----------

Pour nous suivre sur Facebook : https://facebook.com/geographiesenmouvement/