Rarement des projets d'infrastructures auront autant cristallisé les enjeux géopolitiques contemporains. Depuis son lancement en 2013, l'Initiative des Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Road Initiative, BRI) portée par la Chine recompose les circulations économiques mondiales tout en déplaçant les équilibres géopolitiques.

Face à cette entreprise tentaculaire, les puissances occidentales réagissent par des contre-projets: Build Back Better World (B3W) aux États-Unis, Global Gateway dans l'Union européenne, et plus récemment le corridor IMEC (Inde-Moyen-Orient-Europe).

Ce réveil infrastructurel, qui prétend offrir une alternative au modèle chinois, traduit une forme de repositionnement stratégique fondée sur une inquiétude croissante: celle d’un rééquilibrage des puissances mondiales au profit de la Chine, d’un brouillage des hiérarchies établies, et d’une perte d’influence sur les circuits majeurs de la mondialisation.

Sans se présenter ouvertement comme des projets de réaction, les initiatives occidentales récentes expriment, en creux, une volonté de préserver une certaine architecture du pouvoir global. Ce jeu d’initiatives concurrentes dessine ce que l’on pourrait qualifier, à demi-mot, de géographie de la crainte: non pas une panique stratégique, mais une reconfiguration prudente et vigilante des routes et des alliances. Car derrière les rails et les pipelines, ce sont aussi des modèles de développement, des récits historiques et des visions de l'ordre mondial qui s'affrontent.

La BRI: archétype d'une puissance montante

Annoncée à Astana en 2013 par Xi Jinping, la BRI convoque l'héritage historique des anciennes routes caravanières de la soie, reliant Xi'an à Antioche. Mais sous la rhétorique pacifique de la coopération mutuellement bénéfique, se dissimule une ambition plus structurante: ancrer durablement la Chine au centre des réseaux commerciaux eurasiatiques, tout en s'affranchissant de la vulnérabilité des détroits stratégiques comme celui de Malacca.

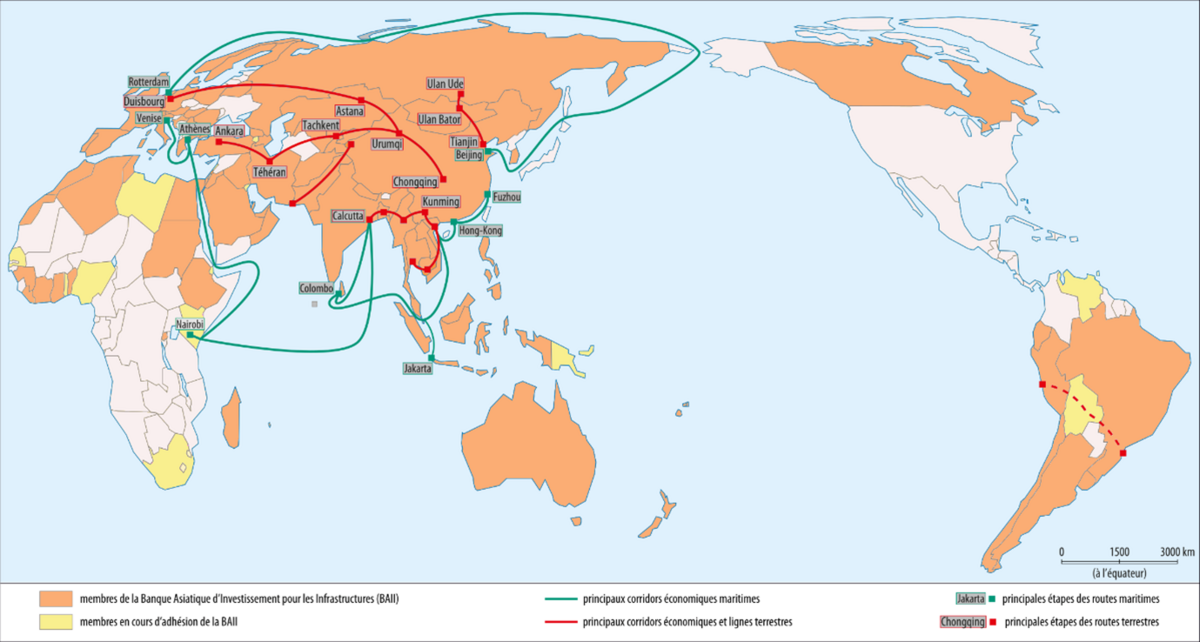

Avec plus de 150 pays partenaires en 2024 et plus de 932 milliards de dollars investis par la Chine depuis 2013 selon les données du think tank Green Finance & Development Center de l’université de Fudan (Shanghai), la BRI s'impose comme un mécanisme tentaculaire d'influence. Elle s'appuie sur la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), bras financier officieux de la stratégie chinoise, qui compte aujourd'hui 100 membres, dont la France, et 10 pays en cours d’adhésion.

Agrandissement : Illustration 1

Figure 1 - Les Nouvelles routes de la Soie et leur socle financier, la BAII (Rouiaï et Morel, 2025)

Par le biais d'infrastructures terrestres et maritimes, la Chine diversifie ses routes d'approvisionnement, écoule ses surcapacités industrielles et internationalise ses entreprises. Mais la BRI est aussi un outil de cohésion interne: elle renforce l'intégration de provinces périphériques (Xinjiang, Yunnan, Tibet), tout en stabilisant ses marges. Elle contribue à un basculement vers une multipolarité assumée où le leadership chinois se présente comme une alternative au modèle occidental.

Des réponses fragmentées

Les contre-propositions ne tardent pas à émerger, portées notamment par l'inquiétude croissante des États-Unis et de l'Union européenne face à la captation chinoise des routes commerciales et des alliances stratégiques. En juin 2021, le G7 lance le Build Back Better World (B3W), censé mobiliser 600 milliards de dollars pour des infrastructures durables dans les pays en développement. La même année, la Commission européenne dévoile le Global Gateway, doté de 300 milliards d'euros, qui ambitionne de promouvoir des projets transparents, verts et conformes aux valeurs de l'UE.

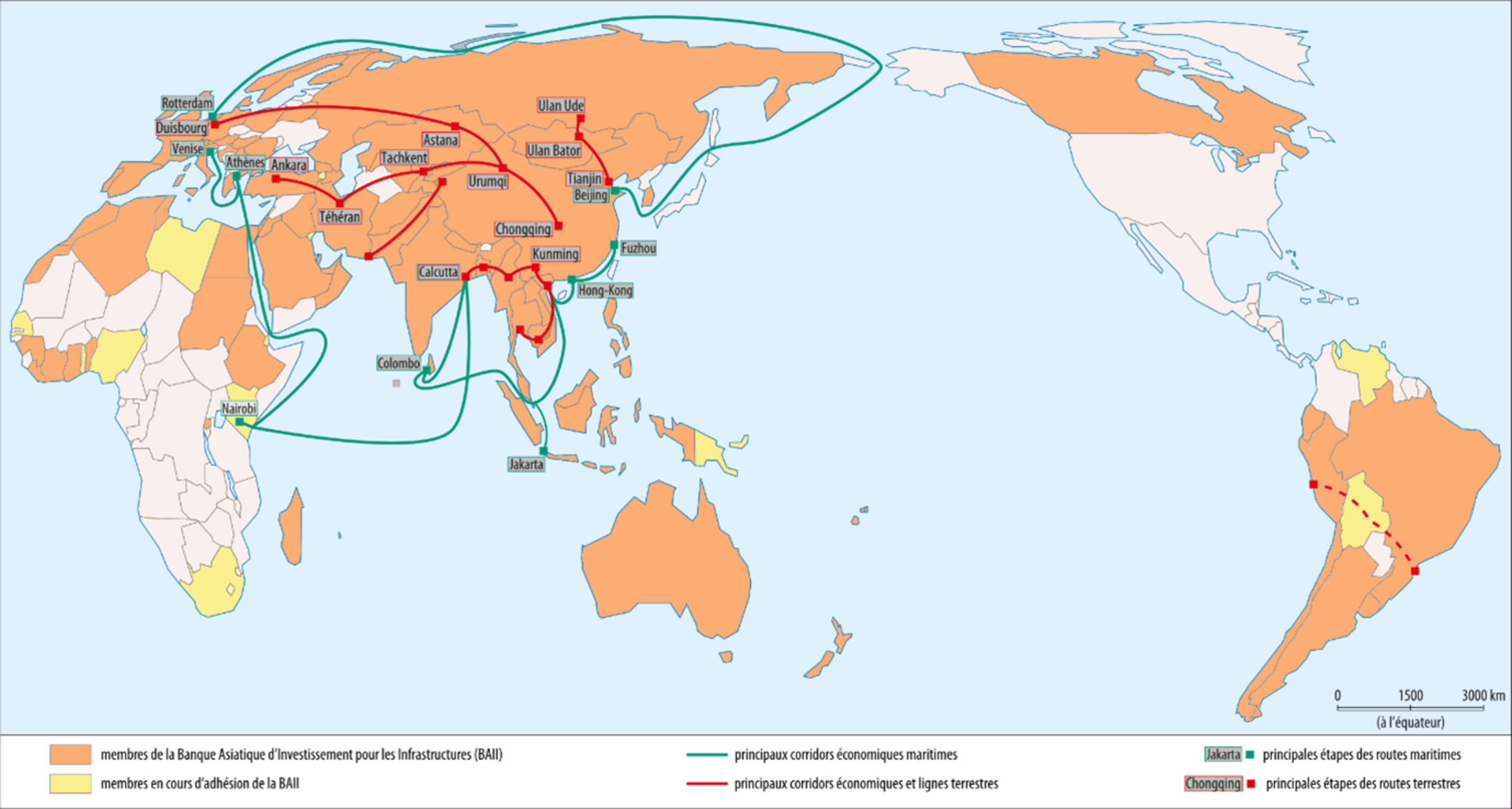

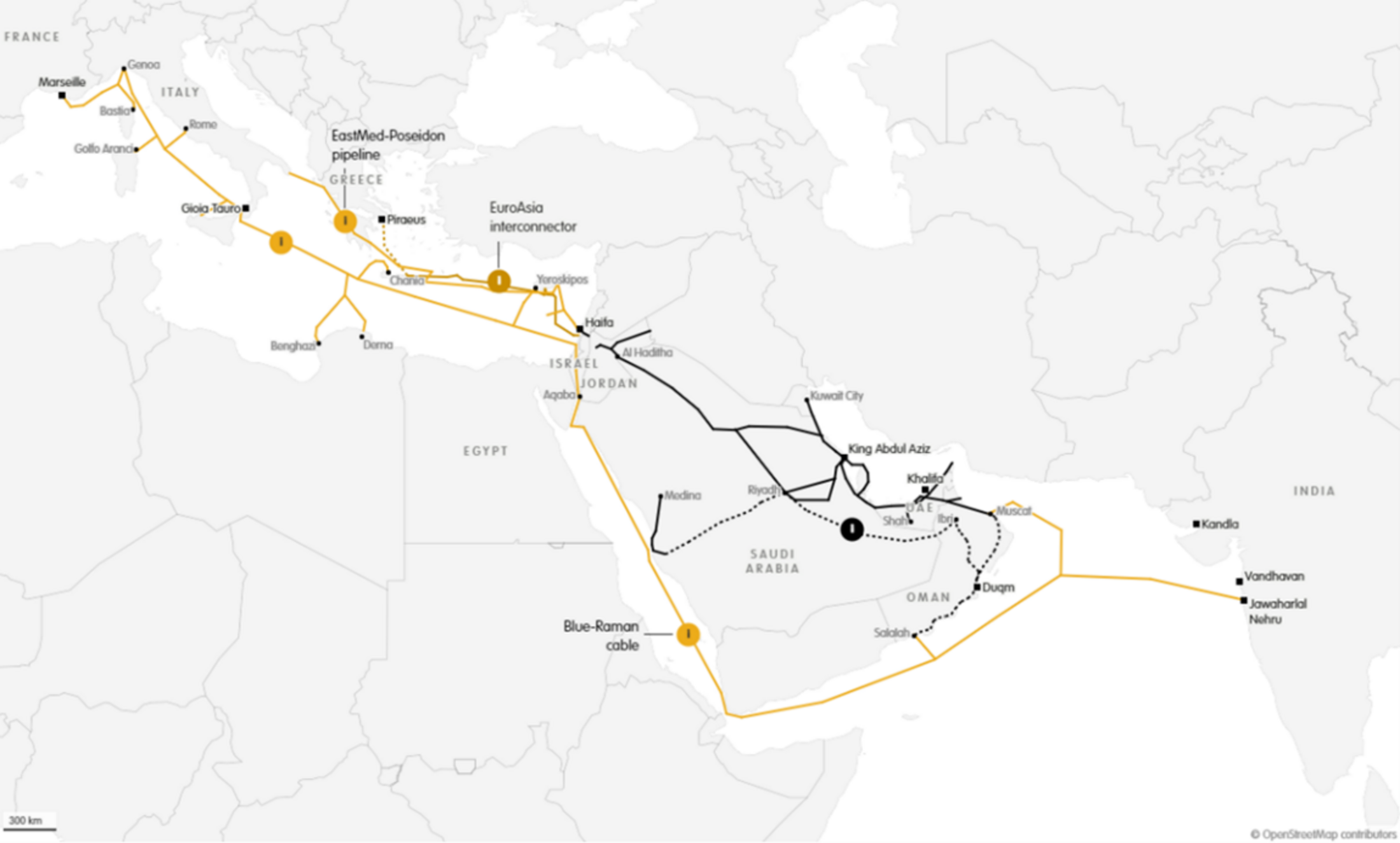

En 2023, lors du sommet du G20 à New Delhi, le corridor IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) est annoncé en grandes pompes. Ce projet, fondé par l’Inde, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’UE, vise à créer une route commerciale multimodale reliant le sous-continent indien à l’Europe via le Moyen-Orient.

Agrandissement : Illustration 2

Concrètement, le corridor s’étendra sur plus de 4800 kilomètres, reliant par voie maritime les côtes indiennes aux Émirats arabes unis, avant de poursuivre son tracé en train à travers l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, puis de rejoindre l’Europe via un acheminement maritime final. Au-delà de l’infrastructure, ce projet vise à intégrer numériquement et énergétiquement les partenaires à travers des câbles à fibre optique, des pipelines et des réseaux de données.

L’ambition est triple : contourner le canal de Suez, accélérer les flux de marchandises et de données, et ancrer la coopération indo-arabo-européenne dans une nouvelle géographie stratégique des échanges. Dans un contexte de recomposition des alliances au Moyen-Orient, ce corridor sert aussi de plateforme diplomatique, renforçant les synergies entre des États qui, il y a peu, entretenaient des relations distantes ou conflictuelles.

Les puissances occidentales ne sont pas les seules à tenter de contrer la dynamique chinoise : le corridor de croissance Asie-Afrique (Asia-Africa Growth Corridor, AAGC), lancé conjointement en 2017 par l’Inde et le Japon avec plusieurs partenaires africains, repose sur une vision de coopération Sud-Sud et s’est négocié sans la participation de Pékin. Quant au corridor international de transport Nord-Sud (INSTC) lancé dès 2002 par la Russie, l’Iran et l’Inde, il vise à prendre la forme d’un couloir multimodal de plus de 7 200 kilomètres reliant l’océan Indien à la mer Caspienne, puis à la Russie et à l’Europe du Nord via le Caucase.

Pour autant, à la différence de la BRI, une bonne partie de ces projets souffrent d'un manque d'opérationnalité concrète sur le terrain: les financements sont souvent annoncés mais rarement débloqués, les partenariats restent fragmentés, et les objectifs affichés peinent à se traduire en réalisations visibles. Par exemple, le B3W peine à mobiliser les fonds promis, en partie à cause de l'absence d'une institution de financement dédiée, contrairement à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures utilisée par Pékin.

Le Global Gateway est encore en grande partie une plateforme d'intention, sans calendrier clair pour ses projets phares. L'IMEC, bien que stratégique, reste au stade de la déclaration politique: aucune infrastructure n'a encore été posée, aucun tracé finalisé, aucun financement précisé. Malgré un certain enthousiasme initial, l’AAGC reste quant à lui à un stade embryonnaire. Il souffre d’un manque de coordination institutionnelle et d’un flou sur les financements concrets.

Quant au corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), de 2002 à 2020, il n’est qu’un projet diplomatique à faible mise en œuvre logistique, limité par des tensions régionales, un manque d’investissements et des blocages liés aux sanctions. Il commence à se concrétiser véritablement après 2020, dans un contexte géopolitique plus favorable, avec l’activation de tronçons et des financements ciblés, notamment par la Russie et l’Inde, bien déterminés à asseoir leur rôle dans la connectivité eurasiatique.

Une géographie de la crainte: endettement, réalignement, méfiance

Si ces projets sont néanmoins largement valorisés par les acteurs qui les portent et notamment annoncés comme des modèle alternatifs et plus vertueux à la BRI, c’est que cette dernière est largement critiquée, notamment pour la qualité inégale de certains de ses projets. Dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est ou d’Amérique latine, des infrastructures se sont révélées surdimensionnées, peu rentables, ou inadaptées aux besoins réels des populations locales.

Par exemple, certains barrages hydroélectriques ont eu des impacts sociaux majeurs (déplacements forcés, perte de terres agricoles), sans bénéfices énergétiques à la hauteur des investissements. Par ailleurs, un nombre important des projets de la BRI sont très éloignés des objectifs internationaux en matière de transition énergétique ou de droits humains.

En Afrique australe, par exemple, la Chine a financé à hauteur de 4 milliards de dollars deux centrales à charbon en Afrique du Sud, et 2 milliards pour quatre autres au Zimbabwe malgré leurs impacts environnementaux considérables. En Amérique latine, où la Chine est aujourd’hui le principal créancier de nombreux États, près de 88 % des prêts octroyés concernent des projets d’infrastructures et d’énergie.

En Amazonie ou en Patagonie, d’imposants barrages et centrales hydroélectriques sont construits par des entreprises chinoises, au mépris des écosystèmes locaux. Le développement de milliers de kilomètres de voies ferrées au Brésil, au Pérou ou au Venezuela, s’il est perçu comme un moteur de croissance par les gouvernements, est contesté par les populations autochtones et les ONG environnementales.

Pékin investit également dans les technologies de communication. En Bolivie, Huawei fournit ses services à des millions d’usagers et ZTE a obtenu le monopole du réseau haut débit. En Équateur, un système de vidéosurveillance intégrale repose sur plus de 4 300 caméras reliées à seize centres de traitement des données.

Au Venezuela, un dispositif d’identité numérique mis en place avec le concours d’entreprises chinoises est accusé par les défenseurs des droits humains d’avoir permis la surveillance et la répression de l’opposition. Des projets similaires se déploient en Asie du Sud et en Afrique, où la Chine implante ses technologies de fibre optique et propose des services de cybersécurité (ex.: CloudWalk au Zimbabwe, Yitu en Malaisie).

Si ces initiatives s'inscrivent dans une logique de modernisation, elles suscitent de fortes préoccupations quant à la protection des données, à la surveillance des populations et à l’exportation d’un modèle autoritaire de contrôle numérique.

L’autre critique adressée à la Chine est celle d'encourager une diplomatie de la dette dans le cadre de ses Nouvelles routes de la Soie: selon cette critique, Pékin proposerait des prêts avantageux à des États fragiles pour mieux en prendre le contrôle en cas d'incapacité de remboursement.

Le cas emblématique du port d'Hambantota au Sri Lanka, cédé à une entreprise chinoise pour 99 ans après l'incapacité du pays à rembourser ses dettes, alimente ce récit de perte de souveraineté. On peut y voir un mécanisme de prise de contrôle stratégique, notamment dans des zones maritimes ou logistiques sensibles. Attention cependant à ne pas omettre deux éléments fondamentaux: d'une part la responsabilité des gouvernements locaux qui choisissent ces partenariats dans un contexte de besoin d’infrastructures ; d'autre part les effets tangibles que ces projets peuvent produire sur le développement économique de ces territoires.

Dans de nombreux cas, la BRI permet de désenclaver des régions périphériques, de moderniser des ports, ou encore de structurer des corridors énergétiques dont les effets d'entraînement sont parfois réels, bien que variables selon les contextes.

Dans le cas du Kenya, par exemple, la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa construite par la Chine a dopé les flux touristiques et réduit les temps de transport de plus de 50 %. En Tanzanie, la Chine a réalisé le port de Bagamoyo, prévu pour accueillir 20 millions de conteneurs par an. Ces chiffres traduisent un investissement massif que peu d'acteurs occidentaux sont prêts à proposer.

Pékin ne mène pour autant pas ces projets par pure philanthropie. Les bénéfices escomptés sont pluriels: accès sécurisé à des matières premières, influence politique accrue dans des zones stratégiques, ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises chinoises, et affirmation d’un soft power multimodal. Toutefois, réduire la BRI à un mécanisme néocolonial revient à négliger les logiques de partenariat souvent à l'œuvre, où de nombreux pays du Sud global trouvent un intérêt réel, matériel et symbolique, à coopérer avec Pékin.

La Chine n'est ni un prédateur opportuniste ni un sauveur altruiste: elle agit dans une logique d’interdépendance asymétrique, où le rapport de force est clair mais non univoque. C’est dans cette complexité que s’ancrent les véritables dynamiques géoéconomiques des Nouvelles routes de la Soie.

Du côté des puissances occidentales, la véritable crainte ne résiderait-elle pas dans le glissement d'un Sud global historiquement aligné sur les puissances du Nord vers une nouvelle centralité chinoise ?

Car la dynamique portée par la BRI et plus largement par la stratégie géopolitique et géoéconomique chinoise remet en cause des zones d’influence longtemps considérées comme acquises: la Russie, historiquement présente en Asie centrale depuis l’époque tsariste puis soviétique, voit son pré carré contesté par une Chine de plus en plus proactive ; la France assiste à un recul de sa présence en Afrique au profit d’une offre chinoise perçue comme plus pragmatique et moins intrusive ; enfin, les États-Unis voient leur leadership contesté en Amérique latine, où les investissements chinois dans les infrastructures, l’énergie ou les télécommunications redessinent les liens économiques traditionnels.

Cette recomposition des influences ne signifie pas une substitution automatique, mais elle révèle un monde devenu plus fluide, moins polarisé, où les alliances se font davantage par intérêt que par alignement idéologique ou par héritage d’influence historique.

Infrastructures et redéfinition de l'ordre mondial

Ce que nous montrent les nouvelles routes commerciales et les infrastructures qui les accompagnent, c’est que les routes ne sont pas que des voies de transport: elles sont des instruments de projection de puissance, des marqueurs de souveraineté et des vecteurs d’influence géopolitique. Un exemple marquant à l’échelle de la Chine est la transformation de la ville de Chongqing ces (presque) trente dernières années. Lancé en 2000 par Pékin, le programme de développement de l'Ouest (« Go west », 西部大开发) visait à stimuler le développement des régions de l’Ouest chinois, historiquement marginalisées, pour les intégrer à la dynamique nationale et régionale, notamment en développant les infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications.

Cette volonté d’arracher l’Ouest chinois à sa périphéricité préfigure la logique de désenclavement continental de la BRI. C’est dans ce contexte que les grandes métropoles occidentales chinoises se mettent à gagner en puissance. Chongqing en est l’exemple le plus frappant.

La mégapole de plus de 32 millions d’habitants, devenu hub logistique majeur du centre-ouest chinois, est dotée d’un statut administratif équivalent à celui d’une province et fait l’objet d’investissements massifs dès 1997 dans le cadre du développement du barrage des Trois Gorges. Depuis, elle demeure un territoire d’ancrage pour la stratégie de développement chinoise.

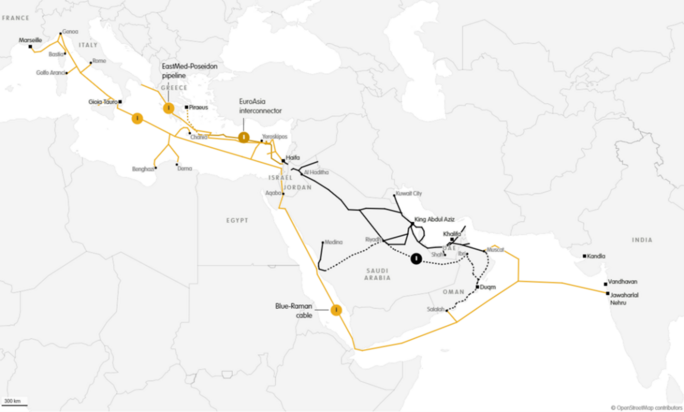

Agrandissement : Illustration 3

Ouverte en octobre 2015, la station de métro Caojiawan, située dans la banlieue rurale de Caijiagang (Chongqing), est devenue célèbre en Chine pour son apparente absurdité : implantée au milieu de nulle part, elle semble déconnectée de toute urbanisation. Pourtant, cette implantation s’inscrit dans une stratégie anticipatrice des autorités ferroviaires, qui misent sur le développement progressif de la zone. Caojiawan est une métaphore éloquente de la planification chinoise à long terme : miser sur l’infrastructure pour précéder, susciter et façonner le développement territorial.

Photo de gauche : Caojiawan 2017 (Source : China Group) / Photo de droite Caojiawan 2020 (Source : Pusateri)

L'inauguration en 2011 de la ligne Yuxinou, reliant Chongqing à Duisbourg (Allemagne) via le Kazakhstan, la Russie et la Pologne, a symbolisé ce basculement : elle a permis le développement de plus de 15 000 trains de fret par an entre la Chine et l'Europe, réduisant les délais de livraison de moitié par rapport au maritime. Cette ligne est aujourd’hui l’un des corridors ferroviaires les plus actifs de l’espace eurasiatique.

En miroir des hubs terrestres, la mer de Chine du Sud constitue pour Pékin un espace clé de projection maritime: la militarisation progressive des îles artificielles (Spratleys, Paracels) depuis le début des années 2010 s’inscrit dans une stratégie de présence durable. Dotées de pistes d’aviation, de radars et de ports militaires, ces installations étendent le rayon d’action de la marine chinoise, sécurisent des routes commerciales vitales (par lesquelles transite plus de 30 % du commerce mondial) et renforcent les revendications territoriales de la Chine face à ses voisins. Elles fonctionnent ainsi comme des points d’appui stratégiques, des instruments de souveraineté et des marqueurs d’une puissance navale en pleine affirmation.

Face à la montée en puissance logistique de la Chine, les grandes puissances réagissent. Le projet IMEC incarne de manière éloquente la volonté des puissances occidentales et de leurs partenaires stratégiques de ne pas laisser à Pékin le monopole de la cartographie logistique du monde.

Pensé comme une réponse à la centralité croissante de la BRI, l’IMEC cherche à offrir une alternative crédible, économiquement viable et politiquement structurante. Il s’agit moins ici de reproduire une dynamique que de s’y opposer stratégiquement, en affirmant la légitimité d’autres visions de l’intégration régionale et du développement. En traçant un axe de coopération sud-sud-nord, de l’Inde à l’Europe via le Golfe, ce corridor participe d’une bataille pour le contrôle des flux

Des routes et des fractures

Loin d'être uniquement économiques, les routes commerciales contemporaines sont les vecteurs d'une reconfiguration des rapports de force. La peur de l'hégémonie chinoise, perceptible dans les projets occidentaux récents, traduit la difficulté des puissances anciennes à penser un monde où elles ne seraient plus le centre.

Mais la réponse à la BRI ne saurait se limiter à la réaction: elle suppose de proposer une vision alternative, cohérente, désirée et crédible du développement mondial. Sans cela, les routes tracées resteront des contre-voies, et non des chemins d’avenir.

----------

À lire

Lasserre, F., Courmont, B., Mottet, E., (2023), « Les nouvelles routes de la soie : une nouvelle forme de coopération multipolaire ? », Géoconfluences.

Rouiaï, N., « Les Nouvelles routes de la Soie », Encyclopédie Universalis

----------

Sur le blog

«Pénuries: des grains de sable dans la machine» (Renaud Duterme)

«Highway to Hell» (Manouk Borzakian)

«La guerre des étoiles, une nouvelle géopolitique de l’espace» (Nashidil Rouiaï)

«Le cinéma, puissant outil du soft power chinois» (Nashidil Rouiaï)

----------

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux

Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/

Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social