Deux rubans se croisent. Sur l’un : « culture en danger » ; sur l’autre : « non essentiel non essentiel », comme si la négation devait se répéter jusqu’à baliser tous les lieux de culture et la foule immense des acteurs culturels. L’un exprime l'inquiétude et la colère du monde de la culture ; l’autre, ironiquement, la décision du gouvernement de le priver de public. De fait, la culture n’a plus de public qu’à distance numérique, respectable, intangible, et la plupart du temps invisible. Seuls les livres ont gardé leur disponibilité qui tient à leur support confiné dans des bibliothèques privées ou publiques, toutes deux également accessibles en ces temps de restriction du divertissement. La littérature demeure intimement tangible. Montaigne n’est jamais tant Montaigne que dans ma vieille édition Quadrige, égarée dans le mélange d’ordre obsessionnel et de confusion de mon dernier déménagement, et retrouvée il y a quelques jours dans mon grenier. Montaigne n’est jamais tant Montaigne… formule prétentieuse et assez sotte pour dire que j’ai regretté cette édition pendant quelques semaines, ayant craint vraiment de l’avoir perdue. Je l’avais achetée à une amie il y a bien longtemps. Elle avait copieusement annoté quelques chapitres, particulièrement « Du repentir » : « le monde est une branloire pérenne », « chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Instabilité et universalité. Quand je lis et relis ces pages essentielles, j’imagine ce cours que je n’ai pas suivi, me souvenant toutefois de la saveur particulière de quelques sentences parmi les plus fameuses de la philosophie, quand je les découvris en classe préparatoire par le truchement d’une professeure de littérature, avant de me procurer cette fameuse édition qu'elle recommandait. Cette impression de faire soudainement un immense progrès au moment où une formule singulière nous permet de mieux lire et comprendre le monde. Si je cherche le monde de la culture chez Montaigne, disons simplement l’art et la culture, je ne trouverai que méfiance à l’égard de tout ce qui s’éloigne artificieusement des lois et de la naïveté naturelles. Montaigne s’entourait de livres et de devises antiques mais tâchait d’être Montaigne et de se débusquer avant tout. Les citations agrémentent son discours, mais Platon et Virgile sont des accointances. Il leur rend des hommages en forme d’œillades et se plaît parfois à rêver une République plus parfaite, si seulement Platon eût connu les Amérindiens ! L’essence des auteurs grecs et latins était pour lui dans le grec et le latin. L’essence de Montaigne, je la trouve volontiers dans le fac-similé de l’exemplaire de Bordeaux numérisé par la Bibliothèque Nationale de France, à cause des ajouts en marge de la main du philosophe qu'il appelait des « allongeails ». Je la trouve aussi dans des enregistrements sonores. J’aime bien la voix sévère et sèche qui lit une traduction du chapitre « Sur des vers de Virgile ». Montaigne s’écoute mieux qu’il ne se lit, sans doute parce qu’il n’écrivait pas mais dictait ses phrases. Je peux l’écouter les yeux fermés et le comprendre dans la fluidité de la lecture, alors que je ne peux le lire moi-même que très lentement, et souvent je dois relire le paragraphe qui s’est achevé laborieusement. Ses digressions siéent davantage à l’oreille qu’à l’œil, moins capable d’imagination et plus soucieux de logique immédiate dans le suivi linéaire des phrases sur la page.

L’an passé, il me paraissait essentiel de contester les décisions du gouvernement et les projets de loi iniques. J’ai participé à plusieurs manifestations, confectionné des pancartes, souillé un pantalon noir de mots pleins de colère en lettres capitales rouges. J’avais une panoplie de manifestant et j’avais élu trois couleurs : rouge, noir, jaune. Cette année, j’ai jeté l’éponge, ne suis plus d’aucune pétition en ligne ni d’aucune manifestation dans la rue. Je suis déçu. Déception : tromperie, trahison. Je suis déçu, j’ai été déçu. Quelqu’un, quelque chose m’a tompé. Un rien me leurre. Montaigne n’exprime pas la déception, lis-je hors Montaigne — dans le récent Dictionnaire amoureux de Montaigne. La déception est absente des Essais, et le verbe décevoir ne compte que quatre occurrences. Mais la vanité y prolifère sous toutes les formes de la piperie. Là où le français contemporain se dit volontiers déçu, le français de Montaigne désigne le traître.

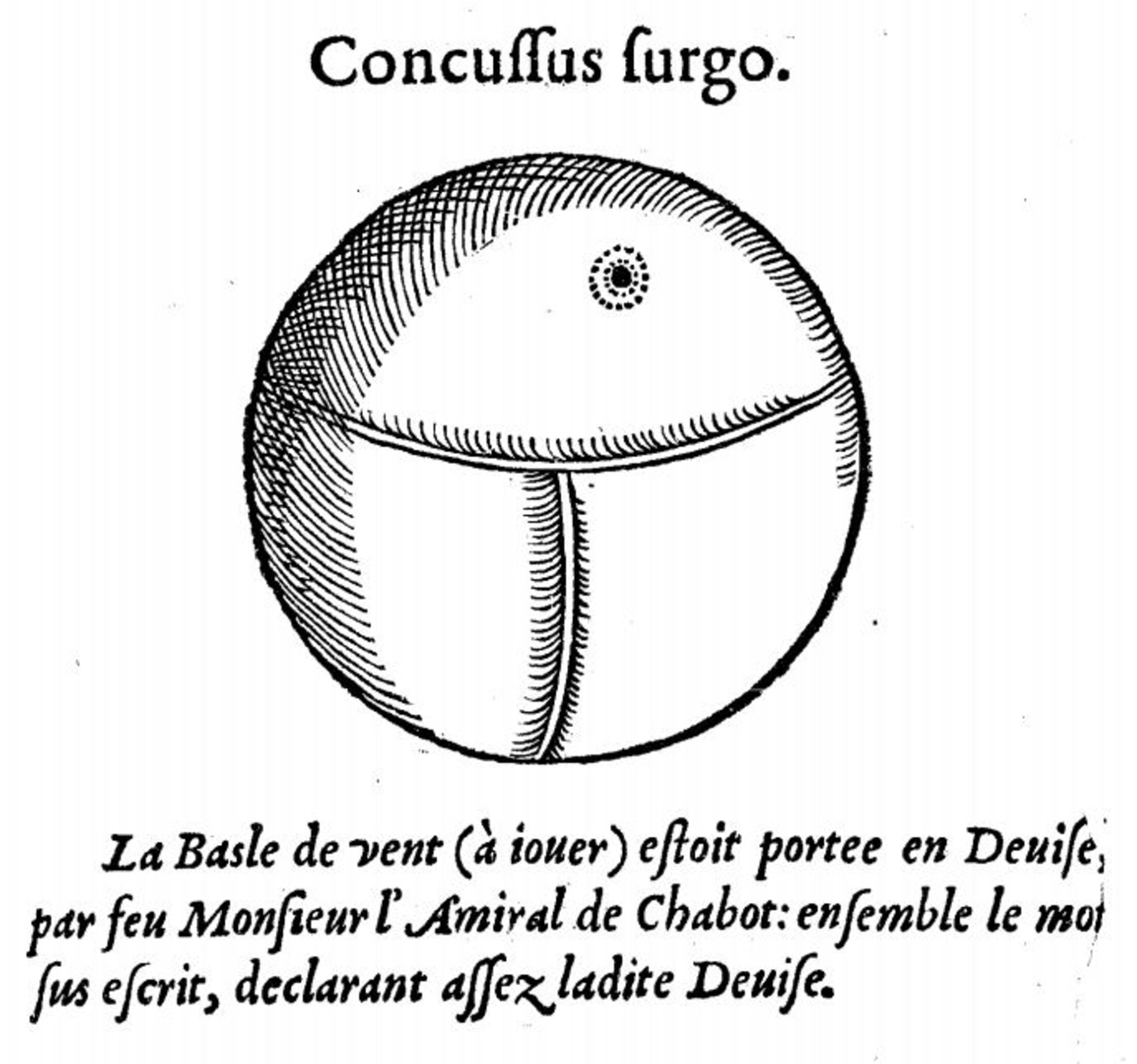

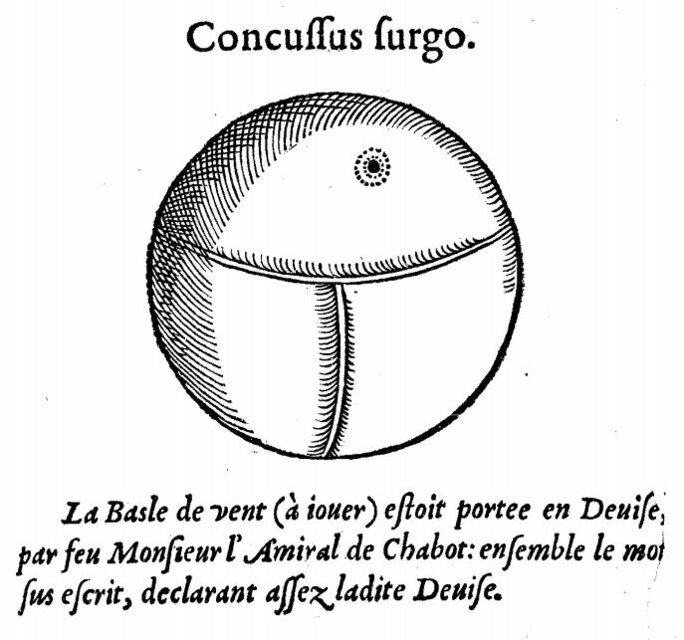

Ici, en 2020, les dés sont bien pipés. Nous nous renvoyons la balle. La balle de vent, disait-on à l’époque de Montaigne, pour désigner le ballon. Du vent, des paroles. Le théâtre et la musique se sont alignés sur le cinéma en s’élevant au rang d’industries. Ils ne peuvent plus se jouer, à quelques exceptions près, sans le secours de l’électricité, de l’informatique et des réseaux sociaux. Il n’y a rien à contester dans l’interdiction de rouvrir les lieux de culture : rien à contester par les moyens du langage commun, des tribunes dans la presse, des pétitions et des recours institutionnels. Rien, tant que nous pouvons lire Montaigne, et, dans Montaigne, les vers de Virgile ou les quatrains de La Boétie :

Ainsi voit l’on, en un ruisseau coulant,

Sans fin l’une eau apres l’autre roulant,

Et tout de rang, d’un eternel conduict,

L’une suit l’autre, et l’une l’autre fuyt.

Par cette-cy celle-là est poussée,

Et cette-cy par l’autre est devancée :

Tousjours l’eau va dans l’eau, et tousjours est-ce

Mesme ruisseau, et tousjours eau diverse.

Mais la poésie, croit-on, n’est plus dans les vers ni même dans le langage. Pour le théâtre, nous avons besoin d’un changement de paradigme, pour reprendre une expression à la mode, ou d’une disruption, ou nous les aurons par la force des choses. Tâchons de ne pas les subir. Ce sont des mots vains et de vilains mots, aussi je vais me taire. Nous croyons savoir, mais nous ne savons pas ce qu’il nous faut : ce serait l’imprévu totalement, le pavé dans la mare ou une balle de vent écrasant les moucherons qui ont converti nos vies en formulaires et en formules à l’emporte-pièce. « Concussus surgo » : abattu, je me relève.

Agrandissement : Illustration 2