La vieille langue continue de me réjouir. Celle de Montaigne est une source d’émerveillement et de divagation à chaque page des Essais. Ainsi ma façon toute personnelle de les lire est de les compléter de mes propres digressions, comme si celles de l’auteur appelaient les miennes. J’avais trouvé ma méthode dans les poèmes d’Apollinaire puis dans ceux de Dickinson. Je parle des livres susceptibles de vous accompagner toute la vie. Accompagner : faire office de boussoles oniriques et éthiques. Pour moi, de tels livres sont rares parce qu’ils m’accaparent. Ma vie ne suffira pas à découvrir tous les trésors qui pourraient m’alimenter. Il en est même certains que je persiste à fuir ou dont je repousse la rencontre. J’ai entrevu la Recherche de Proust il y a longtemps. Je n’y suis pas allé tout entier, je me suis retenu. Il ne se passe pas une semaine sans que je me dise que je m’y collerai sérieusement un jour. Mais comme je me méfie de l’injonction à lire ce livre-monde, et comme je le soupçonne, peut-être à tort, de ne pas contenir le monde tout entier, je procrastine la Recherche.

Les Essais n’ont pas d’illustrations. Je les cherche donc dans les livres d’images de leur siècle. Si je devais écrire une thèse, plus de vingt ans après avoir quitté l’Université, je choisirais le thème du vent. Quand je formais le projet de devenir un docte, à la fin de mes études littéraires, je fondais mes espoirs de réussite et de reconnaissance intellectuelle sur les liens subtils entre l’architecture et la littérature à la Renaissance. J’avais commencé d’explorer ces matières dans mon mémoire de maîtrise : que disent les mots gravés dans l’architecture ?, les monuments gravés sur les pages des livres ?, les devises inscrites sur les monuments illustrant les textes ? Les discours et les contours au noir des bâtiments formaient des surfaces toujours lisibles quoique parfois mystérieuses dans leurs ramifications mythologiques, alchimiques, ésotériques… Les auteurs y brassaient une philosophie éculée et contrariée sur la brièveté de la vie et le désir d’éternité. Mais le vent me paraît maintenant un sujet plus curieux, évident autant qu’insaisissable. Je veux dire : un sujet plus sérieux. Cela resterait cependant du commentaire de commentaire, comme dit Montaigne dans le chapitre « De l’expérience ». Je ferais de la glose, et, surtout, je la prendrais trop au sérieux. Que cette curiosité reste donc un objet de diversion, tant amusant que sérieux. La curiosité réunit ces deux composantes, et c’est Montaigne encore qui vient de me le faire comprendre. Le curieux est en effet celui qui a cure, qui s’attache sérieusement à son sujet, qui est attentif. Mais c’est aussi, dans la langue contemporaine, celui qui paradoxalement n’a cure des règles, conventions et usages, et cultive volontiers sa bizarrerie, sa fantaisie, ayant fait son nid dans les marges, ou marchant en dehors des sentiers battus (là où un président de la république prétend nous donner un « chemin »). Ayant fait le constat de sa ressemblance avec ses contemporains mais aussi de sa dissemblance (Montaigne dit à peu près ceci : c’est parce que les hommes sont semblables que l’on distingue l’homme de l’animal ; c’est parce qu’ils sont dissemblables que l’on distingue un homme d’un autre homme), il se contente de n’être que ce qu’il est, et tâche d’être tout ce qu’il est. Ainsi notre condition est tout à fait curieuse.

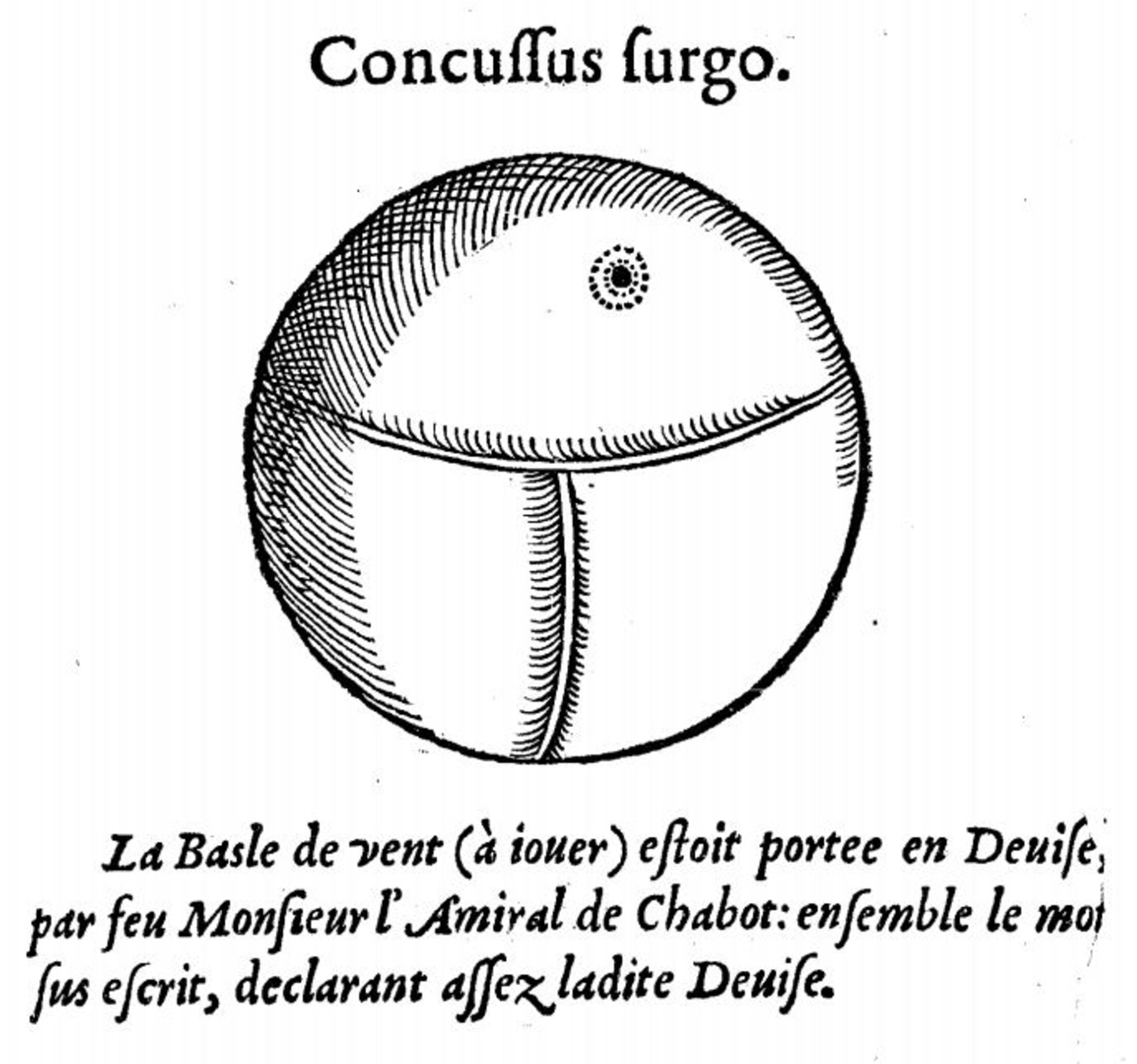

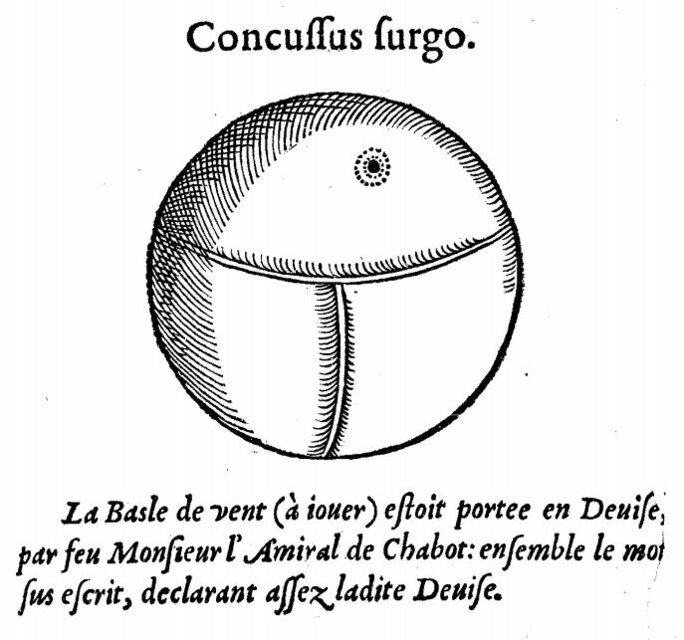

Il y a quelque chose de trop sérieux dans le mot sérieux. Il est à la fois adjectif et substantif. Les locuteurs n’ont pas même forgé l’affreux mot de sériosité, alors que la curiosité comme désir de connaître mais aussi comme désir d’apprendre des choses sans nécessité est attestée au XIIIe siècle ! Dans le chapitre « De l’amitié », Montaigne oppose un ouvrage sérieux de La Boétie à un autre, dit-il, « plus gaillard et plus enjoué ». Ailleurs, il parle des femmes qui « se vantent de leur froideur et insensibilité et veulent en être crues d’un visage sérieux ». Je crois bien que nos visages de 2020 sont trop sérieux, et pas assez curieux. Soucieux de panser les blessures politiques et sociales, nous ne sommes pas encore prêts à nous relever autres que ce que nous étions et croyons être encore. Comment rebondirons-nous ? Nous continuons de nous « entregloser » (« De l’expérience »), fondant nos contestations sur des slogans. Slogan, du gaëlique sluagh-ghairm composé de gairm (cri) et sluagh (troupe), désignait le cri de guerre ou le cri de ralliement de troupes écossaises ou d’Irlandais. Un slogan est un cri, mais les gouvernements répondent aux cris par des lois, des règlements, et des balles de défense mortifères. « Toute contestation est verbale » ; toute réponse, toute restriction des libertés, toute répression est légale jusque dans la violence physique. Rien ne nous empêchera cependant de prendre des chemins de traverse, de chérir les détours de nos imaginaires curieux, ni de tenir pour suspectes la « valeur travail » érigée en vertu universelle, la nécessité de s’adapter à la marche du « monde mondialisé », ou encore cette « résilience » qu’on nous sert à chaque messe médiatique comme une ostie consacrée, en mettant la charrue de la guérison avant les bœufs du marasme qui semble devoir durer. Marasme : état pathologique caractérisé par une atrophie progressive des organes, un amaigrissement extrême, consécutif à une longue maladie ou à la vieillesse. Le marasme n’est pas une cause extérieure, il n’est pas non plus dans ce monde de la culture qui ne désigne personne, voulant désigner tout le monde. Le marasme est au tréfonds de moi dès lors que je ressens apathie, découragement, désillusion, langueur. Le tréfonds, c’est ce qui m’est essentiel, et l’essentiel n’est pas dans les causes extérieures non plus, ni dans le commun, car il gît au tréfonds de moi. Il n’y a rien d’essentiel dans une liste de boutiques ni dans les produits emballés d’un rayon de magasin, rien d’essentiel dans une liste de salles de spectacle ou de cinémas. Certains produits ont été interdits à la vente, certains services indisponibles, certaines activités suspendues ou déconseillées. Mais rien dans cela n’est essentiel. La relation est essentielle : le commerce des hommes au sens des relations sociales, et le récit au sens où l’on me relate des histoires, fables, contes, fictions. Je ne suis rien sans ces relations. Tout le reste (boutiques, chaussettes, pain, sauce cocktail, lime à ongles, gazoil, amant, bouillotte, coiffeur, opéra, baccalauréat ou thèse de doctorat) est de l’ordre de la nécessité, du désir, du goût ou de l’usage. Le marasme est une consomption : je m’y consume moi-même. Tel homme politique, prenant le premier mot à la mode en guise de remède au marasme, prétend que les Français sont résilients. Quand il dit résilience, il n’a rien dit, s’étant payé d’un pauvre mot, employé à mauvais escient qui plus est. Parole, vent. Il veut dire que les Français s’en remettront, qu’ils sauront rebondir. Alors essayons de toucher l’essence du ballon, qui n’est que vent. Mettons notre souffle dans un ballon, dans cette curieuse « balle de vent » illustrée dans les Devises héroïques de Claude Paradin, et rebondissons où personne ne nous attend.

Agrandissement : Illustration 2