Le 27 juin 2023, un policier tuait Nahel, 17 ans, d’une balle tirée à bout portant, à Nanterre. Les jours suivants, la France a été secouée, chaque nuit, par des émeutes d’une ampleur rarement vue. Des centaines de jeunes issus des quartiers populaires ont affronté policiers et gendarmes, détruit et pillé des commerces, incendié des voitures… Tout le pays a été touché, de Lille à Marseille. C’est une révolte contre les violences policières, contre le racisme d’État, contre la misère et l’exclusion sociales ; des années d’humiliations, de discriminations, de violences, de morts expliquent cet incendie. L’État bourgeois n’y a répondu que par la violence et la répression, mobilisant jusqu’à 45 000 policiers et gendarmes chaque nuit, pendant trois jours d’affilée, exhibant ses blindés et ses unités d’élite, et actionnant la machine judiciaire pour envoyer derrière les barreaux, en un temps record, les malheureux qui se sont fait prendre.

Alors que nous sortons tout juste d’un des plus importants mouvements sociaux du XXIe siècle, que les syndicats, revigorés, enregistrent des dizaines de milliers de nouvelles adhésions depuis janvier, la question se pose de savoir quel rôle le mouvement syndical doit jouer dans une telle séquence politique et sociale.

Se solidariser des familles des victimes

Disons-le d’emblée : les organisations syndicales n’ont pas pour rôle d’appeler au calme ni de condamner les violences des révoltés, ce qui reviendrait à renvoyer dos-à-dos la violence meurtrière de la police et celle des émeutiers visant commerces et véhicules. À rebours de toute tentative d’éteindre les braises d’une révolte légitime à coups de morale républicaine, mais sans pour autant fantasmer les violences ou leur donner une portée qu’elles n’ont pas, les organisations syndicales devraient intégrer l’idée que ces émeutes sont, en l’occurrence, un « outil revendicatif » pour des gens largement oubliés des organisations de classe. Elles doivent se solidariser, sans aucune ambiguïté, des familles des victimes et rappeler, toujours, le côté systémique des crimes policiers, qui ne sont pas des faits divers mais bien un élément à part entière de la stratégie française du maintien de l’ordre, largement héritée du système colonial. Et, donc, le cœur du problème.

Alors, oui, on peut toujours regretter le choix de certaines cibles par les émeutiers (école, centre social, médiathèque…), mais le meurtre d’un adolescent est tellement pire qu’il est choquant de recourir à cette rhétorique pour parler de la colère légitime qu’il suscite. D’autant que, le reste du temps, peu de responsables politiques se soucient vraiment de l’état lamentable dans lequel se trouvent les services publics dans ces banlieues populaires et font mine de ne pas savoir que certaines des institutions ciblées sont aussi le théâtre de vexations et de discriminations au quotidien pour ces habitants. Et puis, que dire de ces politiciens de gauche qui déplorent, sur les plateaux télé et Twitter, que ces jeunes détruisent leurs lieux de vie ? Ont-ils seulement conscience que ces banlieues sont, justement, enclavées ? que le réseau public de transport y est défaillant ? Appeler les émeutiers à s’en prendre aux quartiers bourgeois alors que nous ne sommes même pas capables de tenir un rassemblement interdit par la préfecture est indécent.

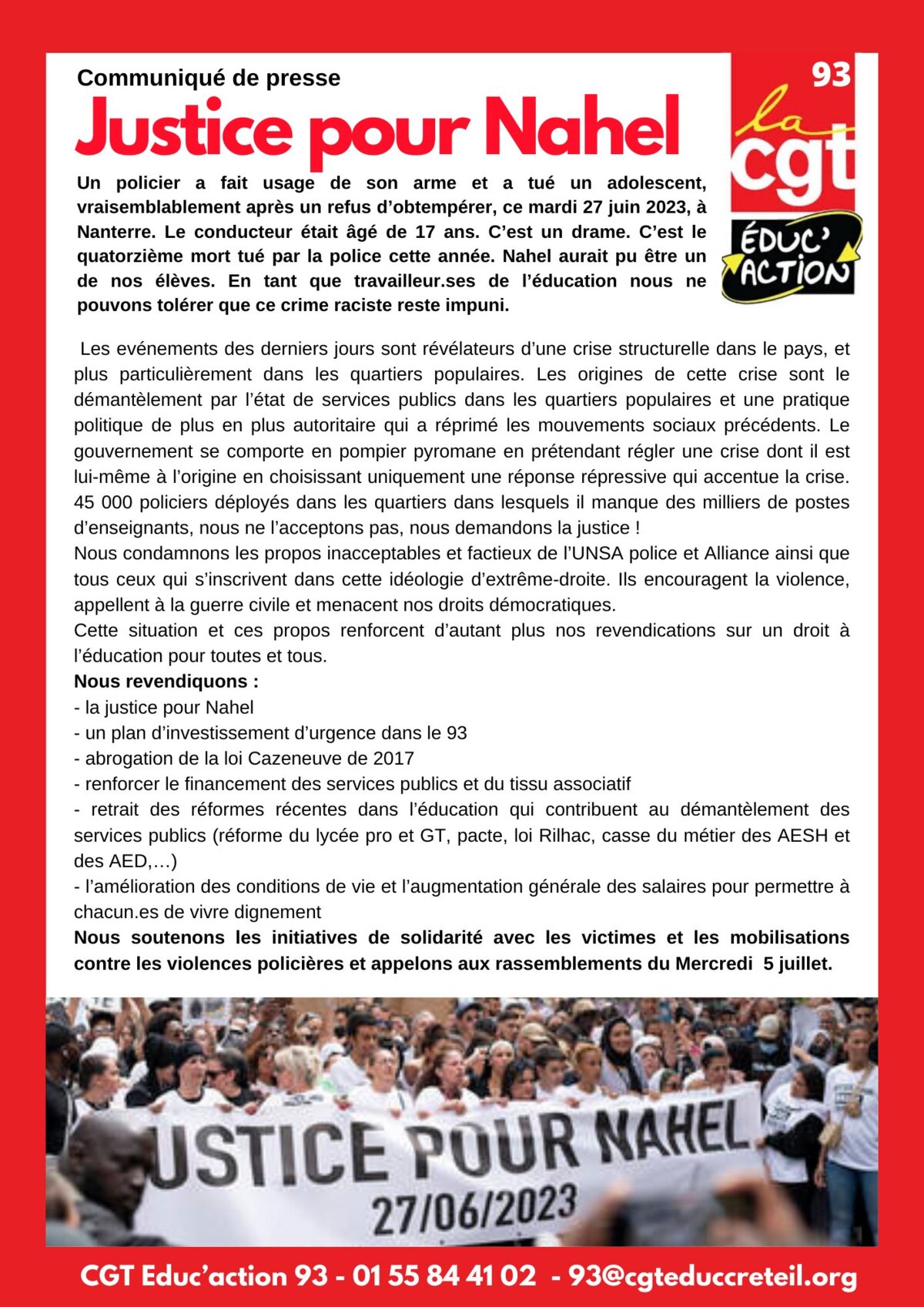

Agrandissement : Illustration 1

Outre l’expression d’une solidarité sans ambiguïté, les organisations syndicales devraient aussi être au premier rang pour dénoncer et déconstruire les discours factieux et fascisants des syndicats de policiers proches de l’extrême droite, voire carrément entre ses mains. Le communiqué publié par Alliance-Police nationale et l’UNSA-Police, vendredi 30 juin 2023, est assez éloquent en la matière. Évoquant une « guerre » contre des « hordes sauvages », ils menacent à demi-mots de coup d’État, ravivant le souvenir des manifestations nocturnes de policiers encagoulés et armés en 2016. Ces séparatistes en uniforme qui se rêvent en Groupe Wagner incarnent un vrai danger, car le discours qu’ils portent trouve un fort écho au sein d’une police nationale gangrenée par l’extrême droite, en voie de fascisation accélérée (et, désormais, pleinement assumée, à visage découvert). Ces dernières années, plusieurs sondages ont montré que les policiers et les militaires votaient majoritairement pour le Rassemblement national. Or, dans ces séquences politiques de forte tension sociale, l’extrême droite est toujours à l’affût pour propager la haine raciste et xénophobe au nom de la préservation d’un ordre inégalitaire, autoritaire et raciste. Au-delà des communiqués et des expressions médiatiques, l’extrême droite sort aussi ses milices dans la rue pour faire régner la terreur, comme à Angers, à Chambéry et à Lorient, ces derniers jours, où des bandes de fascistes armés de barres de fer et de battes ont agressé des jeunes, parfois avec la complicité de la police. Face à ces discours et agressions, le mouvement syndical devrait mobiliser son réseau et son savoir-faire antifascistes, se déployer dans les rues à son tour pour les nettoyer de toute présence fasciste.

Ébranler l’économie dès qu’un policier tue

Mais le mouvement syndical doit aller au-delà de la simple dénonciation. On ne peut pas se contenter d’un communiqué ou d’interventions dans les médias quand il s’agit de dénoncer le meurtre d’un adolescent par un policier, il faut entrer dans l’action, selon deux axes :

– ébranler l’économie dès qu’un policier (ou un gendarme) tue ;

– accueillir, accompagner et donner un porte-voix aux familles des victimes.

Dans l’idéal, parvenir à construire une grève générale contre les crimes policiers aurait beaucoup de sens et serait sans doute très efficace pour faire chanceler le gouvernement et la bourgeoisie, comme à chaque fois que l’économie est attaquée en son cœur. Gardons en mémoire ce 12 mai 1968, quand Georges Séguy, alors secrétaire général de la CGT, a appelé à organiser une journée de grève générale et de manifestation, dans l’unité syndicale, en réaction à la très violente répression policière, lors de la Nuit des barricades. Les revendications ouvrières et étudiantes se sont alors mêlées à la dénonciation des brutalités de la police en une communion au doux parfum révolutionnaire, avec un million de personnes dans les rues, le 13 mai. En évoquant cette journée historique, qui marque un réel basculement, Georges Séguy dira, plus tard : « La force tranquille de la classe ouvrière venait de changer la situation. » Mais ne nous berçons pas d’illusions, pour autant : 2023 n’est pas 1968, et le mouvement syndical est aujourd’hui incapable de bâtir un tel chantier offensif. La lutte contre la réforme des retraites l’a montré, une vraie grève générale n’est pas à l’ordre du jour, en raison d’une implantation syndicale insuffisante, d’une structuration peu adéquate des organisations et de l’absence de vraies sociabilités de classe susceptibles de jeter les bases d’une contre-société. Pour autant, la grève générale doit rester un horizon et nous devons poursuivre le travail de reconstruction du syndicalisme pour réarmer notre classe.

En attendant, les syndicats ont des outils à utiliser et des savoir-faire auxquels faire appel pour ne pas laisser la question des violences et crimes policiers sur le bas-côté et pour porter la voix des victimes et de leurs proches jusque dans les entreprises. Organisons des assemblées générales ou des heures d’information syndicale dans les entreprises, les services et les administrations autour de ce sujet pour sensibiliser les collègues et poser la question de la mobilisation. Ouvrons en grand les portes des Bourses du travail pour y accueillir les premiers concernés, les familles des victimes, des meetings, des rencontres. Continuons à organiser des rassemblements contre les crimes policiers partout dans le pays, sur le modèle de ce qui s’est fait la semaine dernière. En cela, la démarche largement unitaire lancée autour du communiqué « Notre pays est en deuil et en colère », signé notamment par la CGT, Solidaires et la FSU, est bienvenue, avec un appel à manifester partout en France le samedi 8 juillet.

L’idée n’est pas de faire semblant de s’intéresser à ce combat, qui est un combat de classe, mais de le prendre à bras-le-corps et de mettre à son service certains de nos outils revendicatifs. Car, quoi qu’en pensent ceux qui rêveraient de voir le syndicalisme cantonné aux CSE, cette lutte n’est pas étrangère au mouvement syndical. Nous sommes légitimes, en tant que syndicalistes, a fortiori en tant que syndicalistes révolutionnaires, à nous emparer de ce combat. Nos structures syndicales interprofessionnelles, ancrées par définition dans les territoires, les lieux de vie, sont légitimes à porter et à organiser ces combats. Car ce sont les nôtres que les flics tuent !

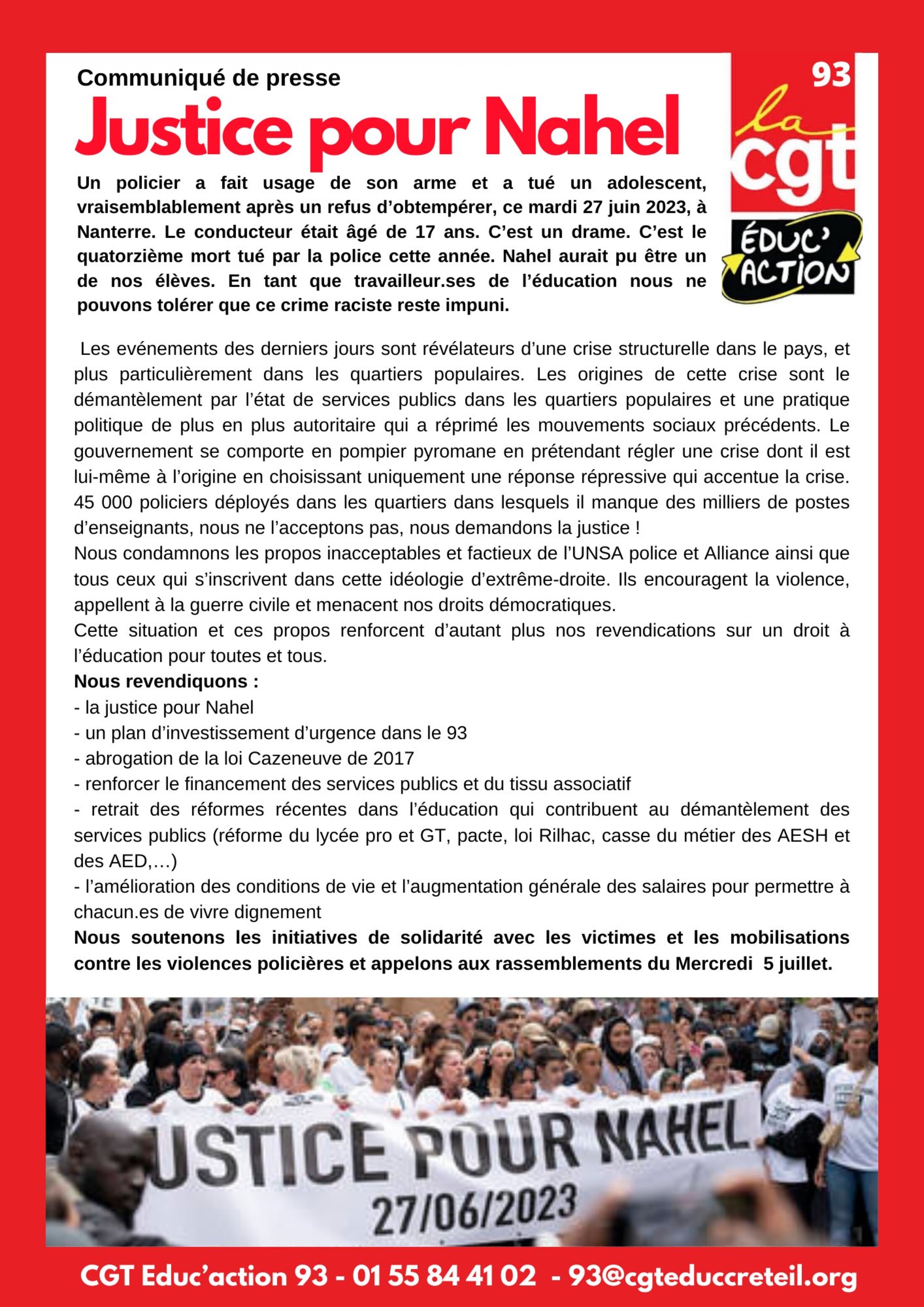

Agrandissement : Illustration 2

Ce qui est certain, c’est que le mouvement syndical ne peut plus laisser la question des violences et des crimes policiers, une question éminemment sociale, aux seules organisations politiques, trop obnubilées par les agendas électoraux ou le romantisme insurrectionnel pour y répondre de façon pertinente.

Questionner la légitimité de la police

Parce qu’ils sont structurels, les crimes policiers ne cessent de se répéter. Quelques jours avant Nahel, le 14 juin, Alhoussein Camara, 19 ans, a été tué par un policier lors d’un contrôle routier à Saint-Yrieix-sur-Charente. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, un homme de 27 ans a été retrouvé mort à Marseille après un arrêt cardiaque à la suite du tir de Flash-Ball d’un policier en plein thorax, alors qu’il circulait à scooter. Les bavures n’existent pas : ces meurtres et violences sont constitutifs de la stratégie du maintien de l’ordre à la française (et pas que), et ils sont appelés à ne pas disparaître sans remise cause, partielle ou totale, de l’institution policière et des missions qui lui sont confiées. Pour le dire autrement, les crimes policiers posent, inéluctablement, la question de la légitimité de la police et de la gendarmerie telles qu’on les connaît aujourd’hui. Le mouvement syndical doit pouvoir répondre à cette question, ou, du moins, poser le débat dans le cadre de la définition de son propre projet de société.

Des vues divergentes ne manqueront pas de s’affronter dans un tel exercice, recoupant les différences entre syndicalistes réformistes et syndicalistes révolutionnaires, avec, d’un côté, les partisans d’une réforme profonde des institutions régaliennes et, de l’autre, ceux qui militent pour l’abolition pure et simple de la police et de la gendarmerie. Et encore, ces deux conceptions ne sont pas forcément antagonistes : elles peuvent très bien se penser à l’aune de temporalités différentes, comme le syndicalisme est habitué à le faire pour les combats du monde du travail, ainsi que l’a gravé dans le marbre la charte d’Amiens, en 1906, avec la « double besogne » (les luttes revendicatives du quotidien nourrissent la grève générale révolutionnaire). Désarmer la police, dissoudre la BAC et les BRAV-M, remplacer l’IGPN et l’IGGN par des instances indépendantes, abroger les lois sécuritaires qui installent l’impunité policière et le permis de tuer (notamment celle de 2017 sur les refus d’obtempérer) sont autant de revendications réformistes ambitieuses que nous pouvons porter dès aujourd’hui, en gardant comme cap l’abolition de l’institution policière actuelle dans le cadre d’un processus révolutionnaire global, qui ne pourra faire l’économie d’une telle réflexion.