La mobilisation du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites a globalement été une réussite et elle peut être encourageante pour la suite, si tant est que l’on se donne les moyens de construire le mouvement social sur des bases un peu différentes de ce qui s’est fait jusque-là. L’intersyndicale nationale, rassemblée et unie comme jamais, a choisi le 31 janvier comme date pour remettre le couvert. Plus de dix jours entre les deux journées, c’est beaucoup, mais pourquoi pas ?

Certains, à gauche – de La France insoumise aux « autonomes » –, s’étranglent déjà en criant à la trahison, comme si l’avenir de cette réforme ne se jouait que dans ces moments où le monde du travail et la jeunesse défilent dans la rue, comme si le gouvernement tremblait devant un million de manifestants. L’on sait, et ils le savent eux aussi, qu’il n’en est rien : nous sommes face à un gouvernement de combat, qui est déterminé à aller au bout et qui n’a rien à perdre. Car la classe politique macroniste n’a rien à voir avec celles qui l’ont précédée. Celle-ci est moins motivée par des ambitions futures que par le mandat que lui a donné la bourgeoisie, à savoir dynamiter ce qui reste de la protection sociale et de l’encadrement du lien de subordination au travail. En son sein, le carriérisme politique y est donc plus timide : aucun des membres du gouvernement ne craint vraiment que, à l’instar de plusieurs ministres auparavant, la rue crame sa carrière politique. Qu’on se le dise, nous ne rejouerons pas, avec ce personnel politique-là, 1995 ou 2006.

La stratégie de la manif est une impasse

Dès lors, nous devons repenser notre rapport à la manifestation. Il ne s’agit pas de déserter la rue, mais de lui donner moins d’importance dans notre stratégie de lutte, hormis lors des journées d’action qui lui sont dédiées. La manifestation doit visibiliser les conflits et les rapports de force qui se construisent dans le monde du travail, et non s’y substituer. Autrement, il ne s’agit que d’un défilé de convaincus qui n’a pas plus d’impact sur le gouvernement qu’une Techno Parade… L’on a bien vu, ces dernières années, où nous mène la stratégie de la manifestation saute-moutons. Et ceux qui, aujourd’hui, crient à la trahison parce que la prochaine manif est dans dix jours n’en pensent pas moins, d’ordinaire.

Dix jours, c’est beaucoup, mais c’est intéressant ! Ça ouvre un vrai espace politique, que nous devons investir pour aller au contact des salariés. Nous avons dix jours pour retourner à la rencontre de tous ces collègues qui ne se sont pas déplacés le 19 janvier et les convaincre d’aller se dégourdir les jambes le 31. Surtout, nous avons dix jours pour dire et redire que la grève est notre seule arme et pousser nos collègues à la construire ! Car tout l’enjeu est là : le gouvernement regarde moins le nombre de manifestants dans la rue que l’impact des arrêts de travail dans les entreprises. Et si nous devons occuper notre lieu de travail plutôt que de faire un énième République-Nation, alors nous le ferons.

Au-delà des entreprises où nous travaillons, nous devons aussi implanter la grève dans les entreprises où la présence syndicale est nulle, afin de perturber l’ensemble du tissu économique, et pas seulement les bastions syndicaux. Nous devons notamment aller au cul des boîtes d’intérim et des sous-traitants, pour aller chercher ces travailleurs et travailleuses-là. Pour cela, nous devons repenser la grève non pas à partir de l’entreprise, mais du territoire, du bassin d’emplois, et nous appuyer sur les structures interprofessionnelles (unions locales et départementales), les syndicats locaux professionnels et les unions syndicales.

Pour construire la grève là où nous travaillons et là où nous vivons, nous avons tous les outils et le savoir-faire nécessaires à notre disposition. Assemblées générales, tractages, affichages : ces activités, certes ingrates et peu spectaculaires, sont essentielles, fondamentales, pour la réussite d’une mobilisation. Laissons les bourgeois de gauche vomir, sur Twitter ou dans leurs magazines, leur mépris à notre égard, et redoublons d’effort pour multiplier ces actions au contact de la vie réelle. Nous savons que notre fierté de militants de classe se trouve dans ce travail quotidien de longue haleine ; qu’importe que toute une partie de la gauche dite « radicale » l’invisibilise derrière ses fantasmes d’émeutes et de débordements, qui ne sont rarement autre chose que la déclinaison gauchiste de ce que produit la société du spectacle. Cette gauche-là a le riot porn, nous avons la satisfaction de voir nos collègues se déclarer en grève, après avoir écoulé 2 000 tracts et discuté pendant des heures.

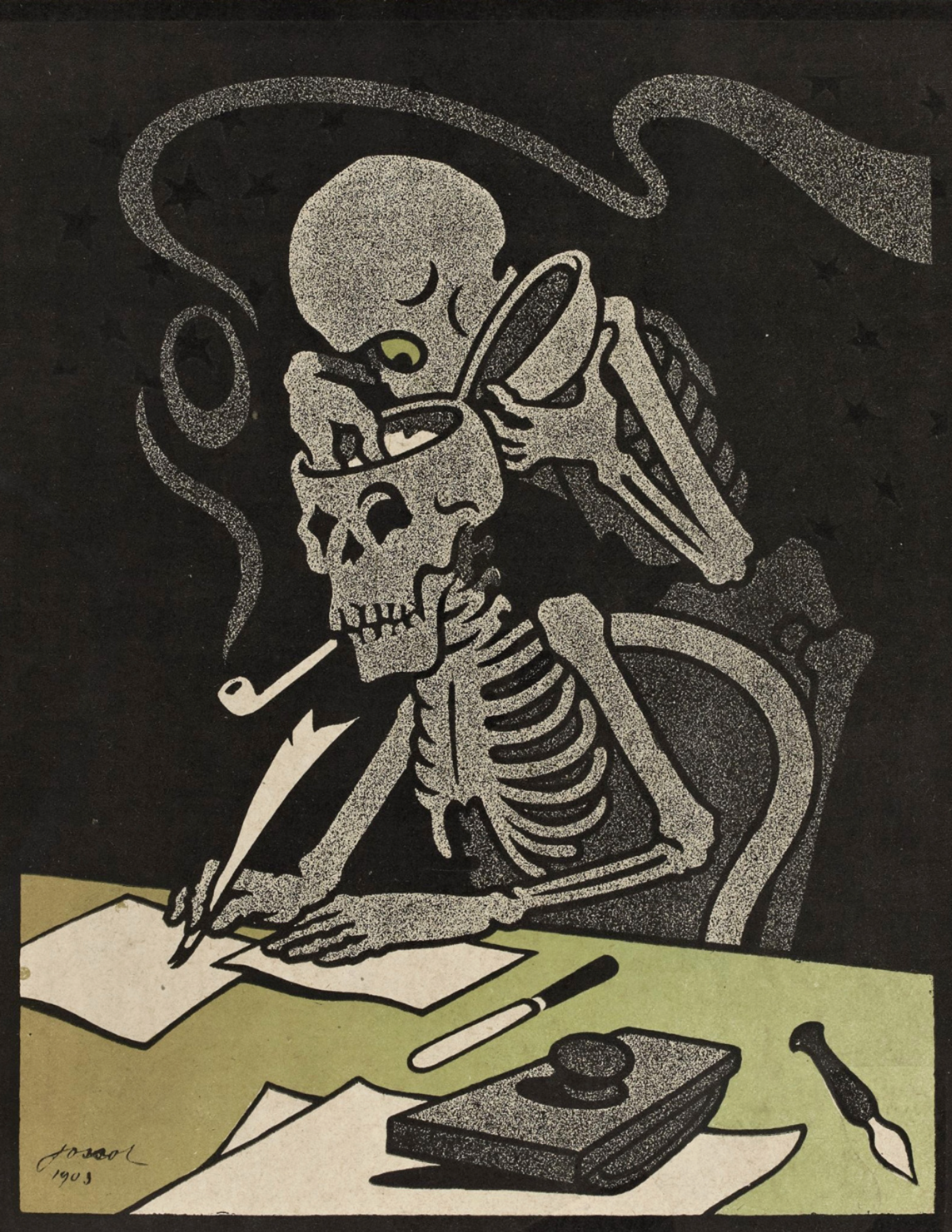

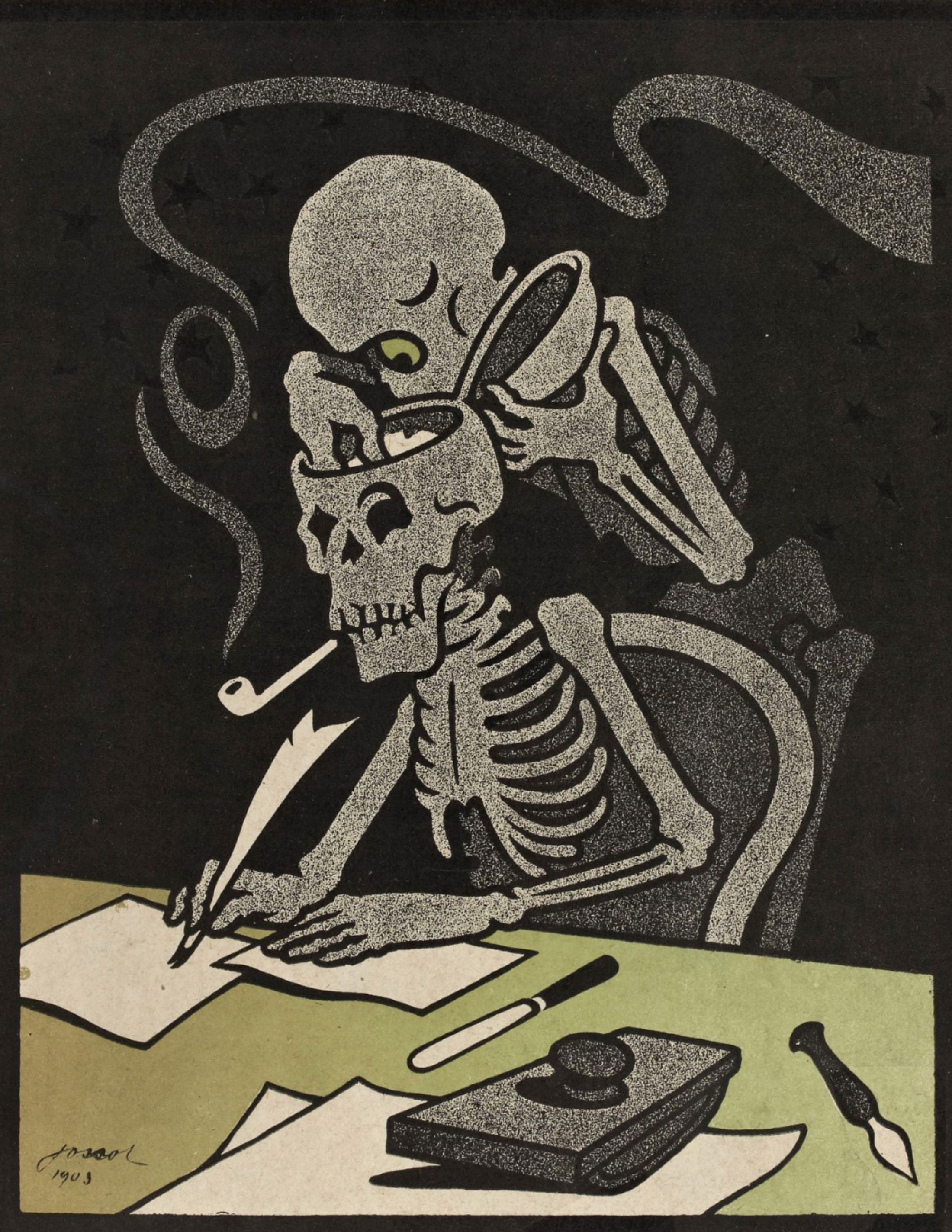

Agrandissement : Illustration 1

Besogne syndicale et verbiage « radicool »

L’idée que la « base » n’attend que de pouvoir déborder les syndicats n’existe que dans la tête de gens totalement déconnectés des réalités sociales, et qui, au fond, rêvent d’encadrer la colère, en l’enfermant dans leur grille de lecture. La plupart du temps, cette « base » tant fantasmée – qu’on ne prend jamais vraiment le temps de définir… – a, au contraire, peur de se mobiliser au travail, peur de la répression qui peut en découler, peur de désorganiser un service ou la production, etc. Si les Gilets jaunes ont choisi, comme mode d’action, la manifestation rituelle du samedi, c’est-à-dire pour beaucoup en dehors de leurs horaires de travail, c’est bien parce qu’il y avait une incapacité à agir dans l’entreprise ou la profession, sur le lieu même de l’exploitation. C’est cette peur que les syndicats et les syndicalistes, qui ne peuvent pas faire l’autruche à ce sujet, doivent combattre au quotidien, notamment en construisant le rapport de force – car les salariés grévistes seront moins exposés s’ils sont nombreux et organisés.

Alors, certes, la composition actuelle de l’intersyndicale nationale oblige au doute quant à l’issue du conflit, tant certaines confédérations – au premier rang desquelles la CFDT – nous ont habitués à retourner leurs vestes assez rapidement. Mais, pour l’heure, cette intersyndicale reste soudée et son mot d’ordre est toujours le retrait de la réforme ; nous aurons tout le temps de disserter sur son implosion future quand elle adviendra – si elle advient –, en attendant, appuyons-nous sur cette unité pour mobiliser largement. À la fin viendra l’heure des comptes, et les confédérations qui auront déserté en pleine bataille feront face à l’histoire, à côté de tous les « révolutionnaires » des réseaux sociaux qui auront entretenu la division par le mépris et la désinformation.

Une chose est sûre, psalmodier à longueur de textes des discours radicaux est certes confortable, mais cela n’apporte rien à la construction d’un mouvement social. Ce n’est bien souvent qu’un déguisement, qui vient cacher l’incapacité de son auteur à intervenir dans la lutte des classes en cours, soit du fait de sa place dans les rapports de production, soit faute d’avoir les outils adéquats – en l’occurrence, une organisation syndicale en ordre de bataille. C’est vieux comme le mouvement ouvrier ! Déjà, à la fin du XIXe siècle, l’anarchiste Fernand Pelloutier mettait en garde contre ce qu’il appelait le « verbiage révolutionnaire », qui empêchait les militants de penser concrètement leur action.

Face à la droite qui nous attaque et cette gauche qui nous méprise, nous autres, syndicalistes de classe et de terrain, continuerons à chérir l’autonomie ouvrière et à construire nos organisations syndicales. Ainsi semons-nous les graines de la révolution à venir.

Guillaume Goutte