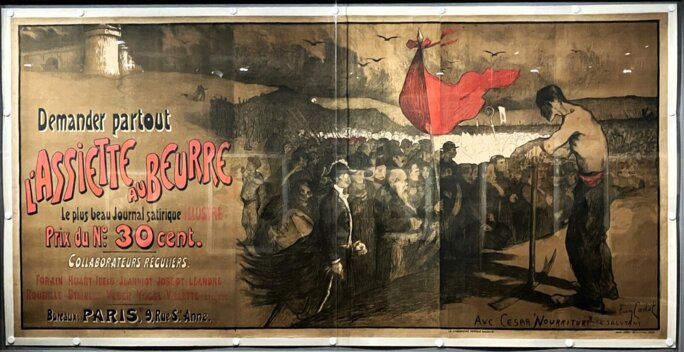

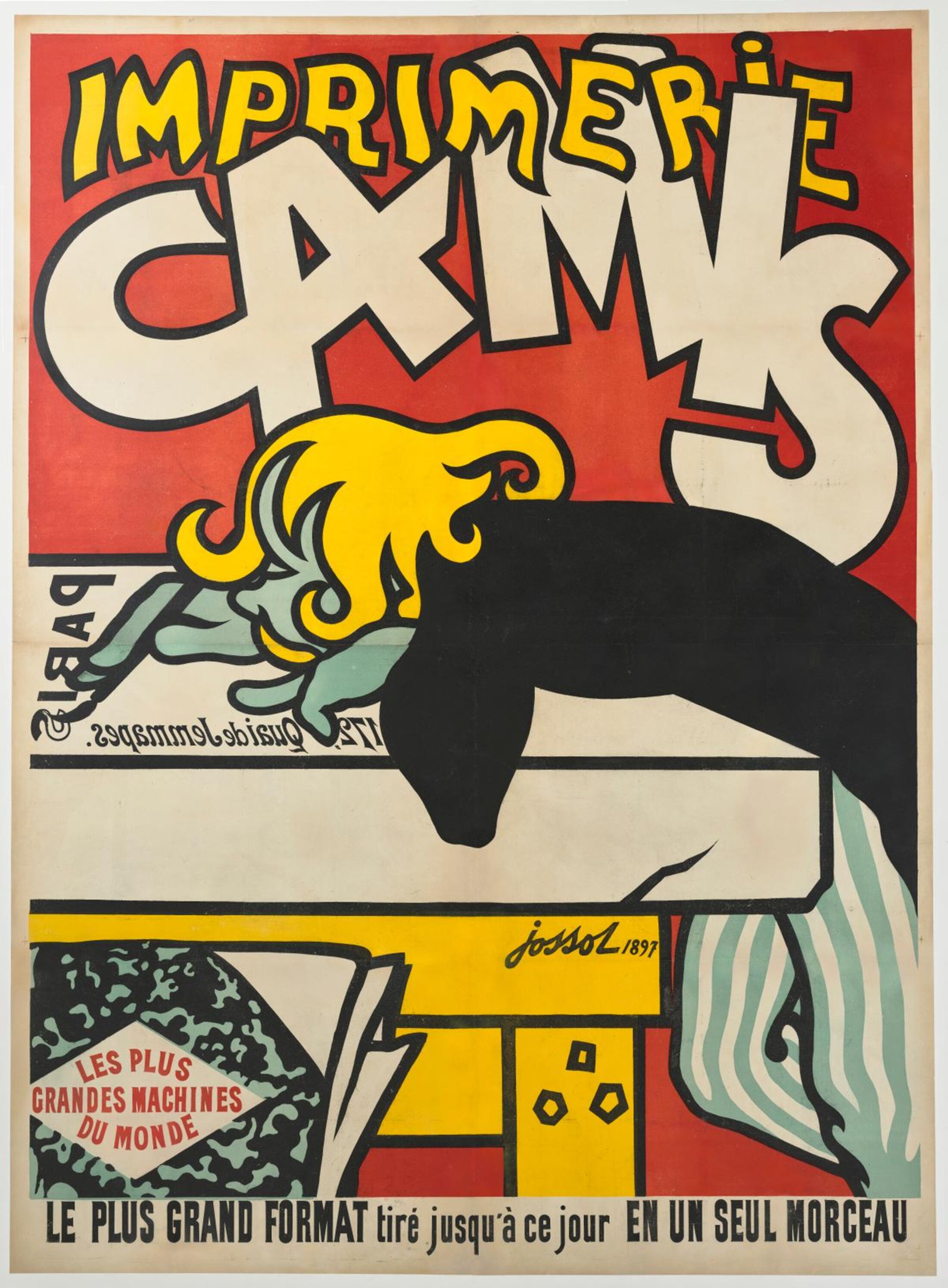

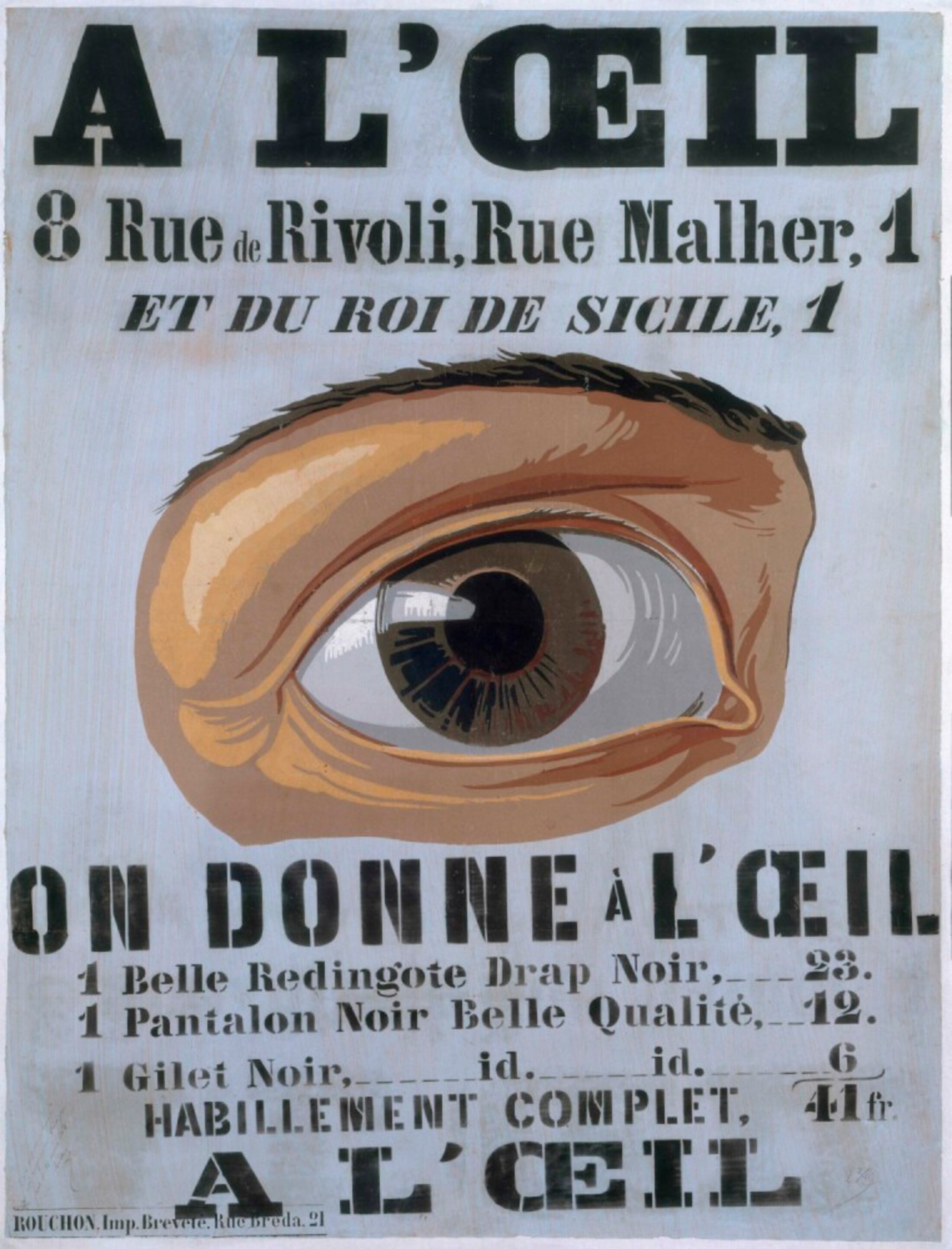

Agrandissement : Illustration 1

À Paris, le musée d’Orsay, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), propose une plongée ambitieuse dans l’univers de l’affiche illustrée. Réunissant près de deux-cent-trente œuvres – affiches, peintures, photographies, costumes, sculptures et objets décoratifs –, l’exposition « L’art est dans la rue » explore l’effervescence visuelle du Paris de la Belle Époque (1871-1914), où l’affiche, portée par l’essor de la lithographie en couleurs, s’impose comme un médium à la croisée de l’art, de la publicité et de la politique. Elle s’ouvre sur un constat : l’émergence de l’affiche colorée correspond à une mutation profonde de la société urbaine parisienne. Les maitres de l’affiche ne font pas qu’orner les murs. Ils inventent un nouveau rapport à l’image, accessible à tous, démocratique par essence. Cette révolution chromatique, rendue possible par les innovations techniques de l'imprimerie lithographique, bouleverse la hiérarchie traditionnelle des arts. L’affiche incarne alors la « vie moderne » telle qu’elle est définie à l’époque. Si l’entreprise séduit par son ampleur et son érudition, elle n’échappe pas à une certaine ambivalence, oscillant entre célébration d’un art populaire et une interrogation parfois timide sur ses implications sociales et économiques.

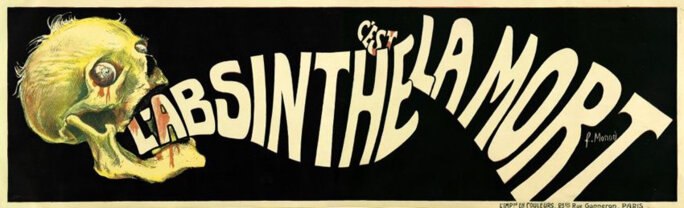

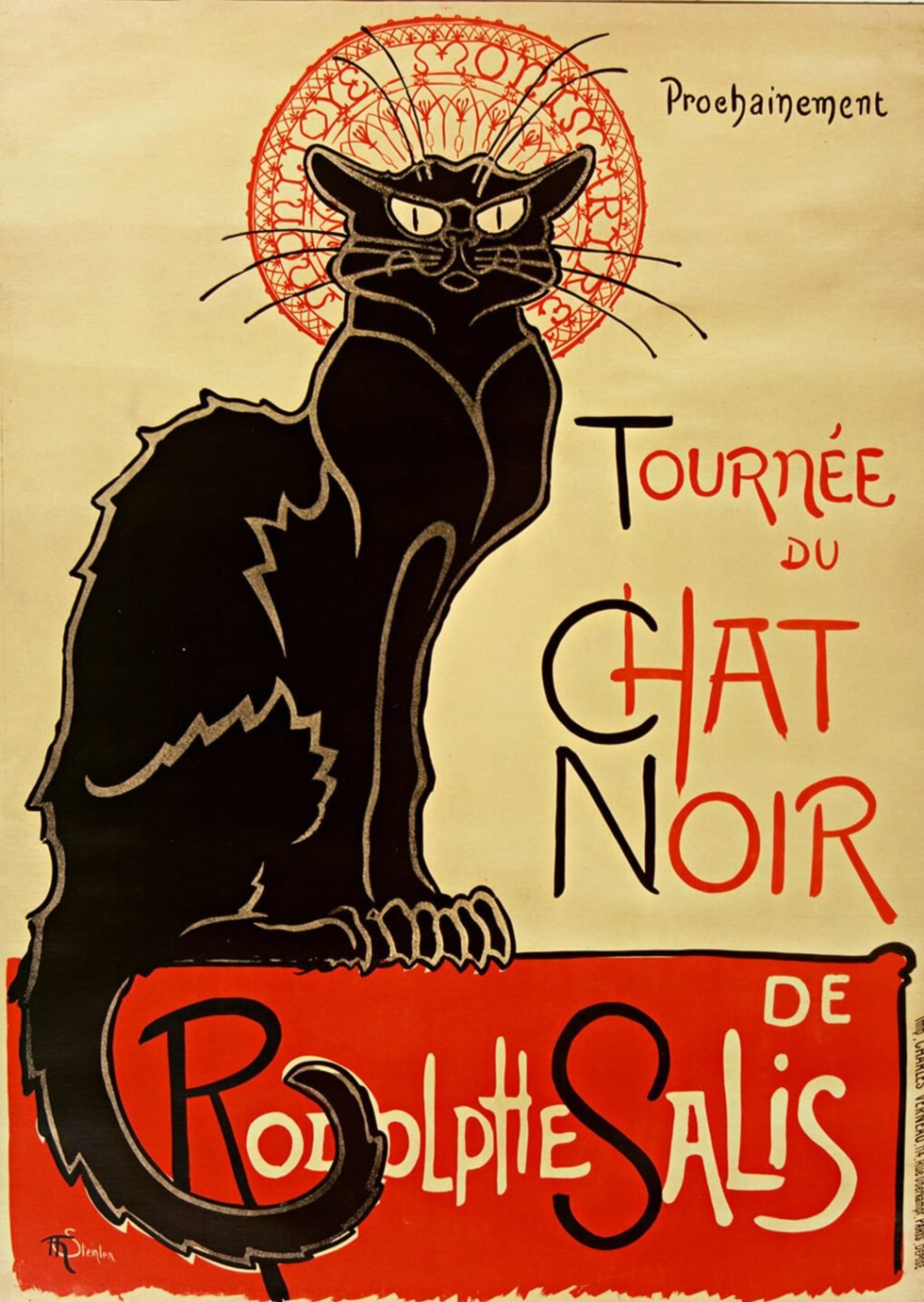

Agrandissement : Illustration 2

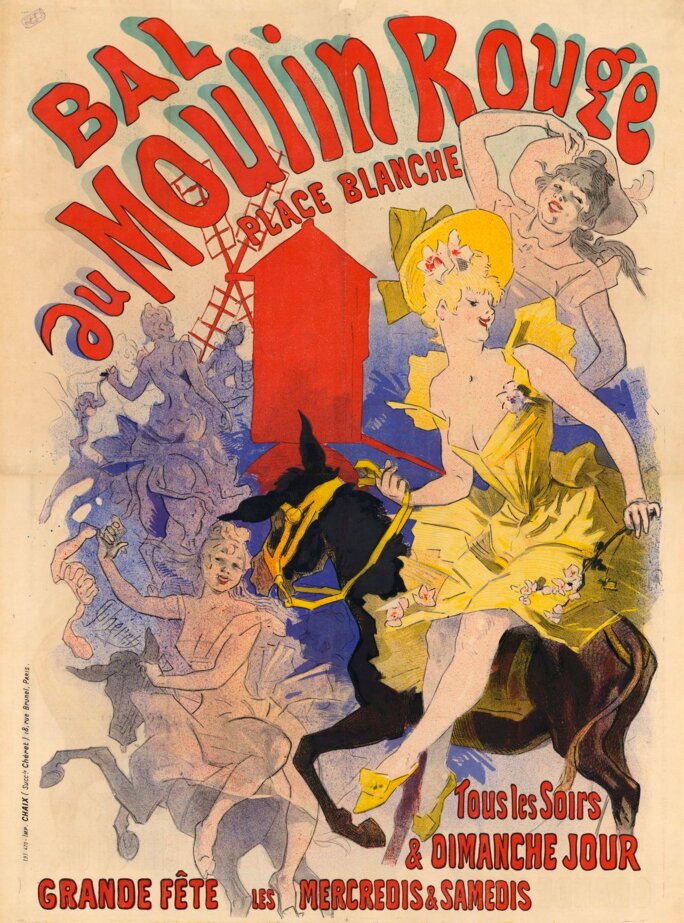

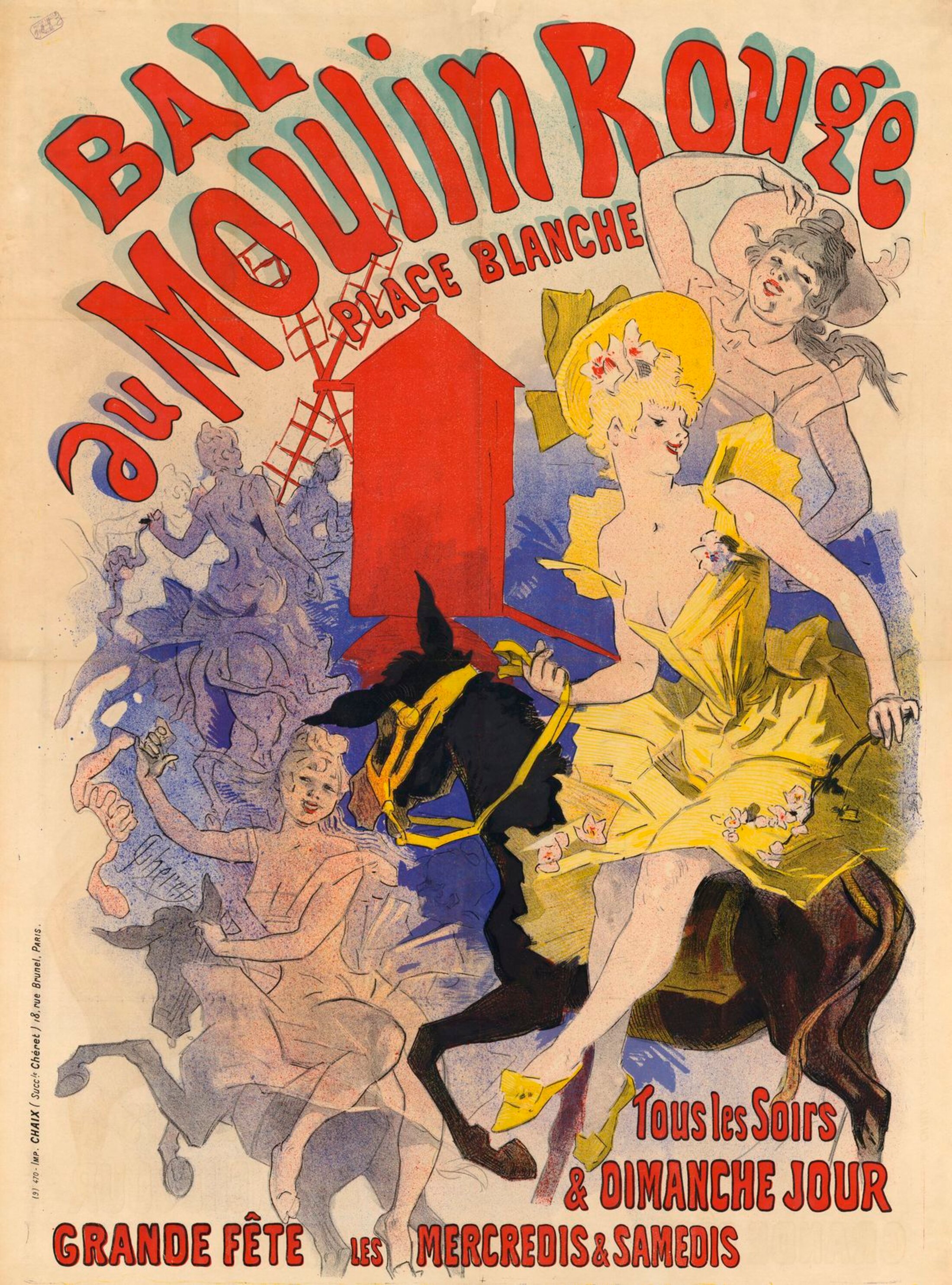

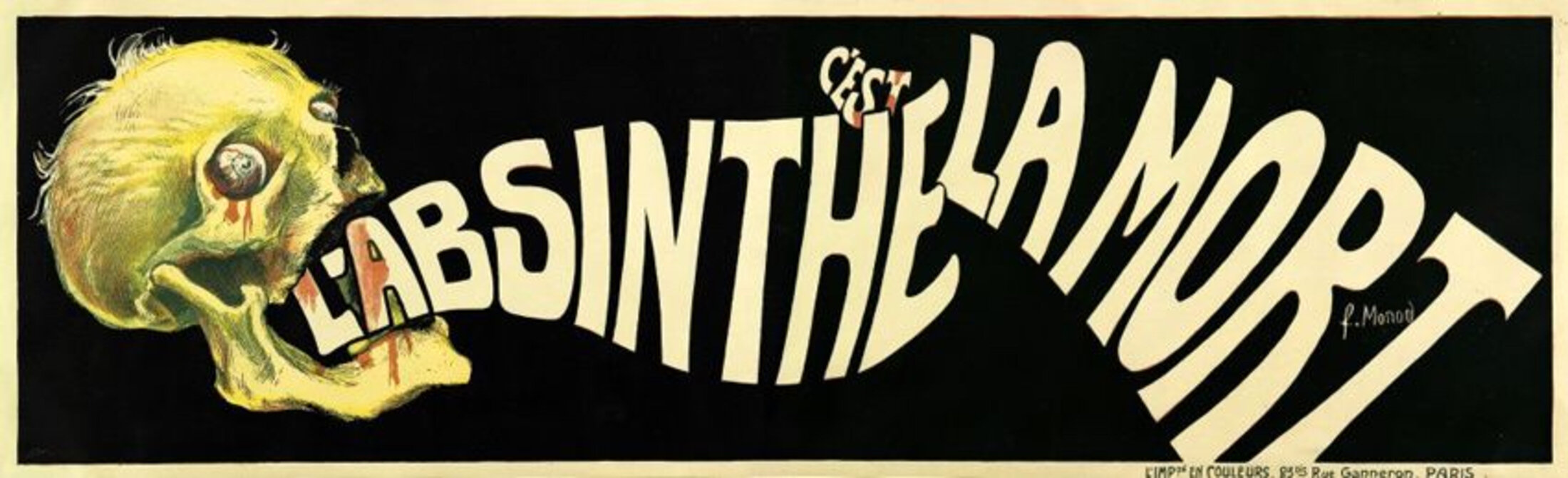

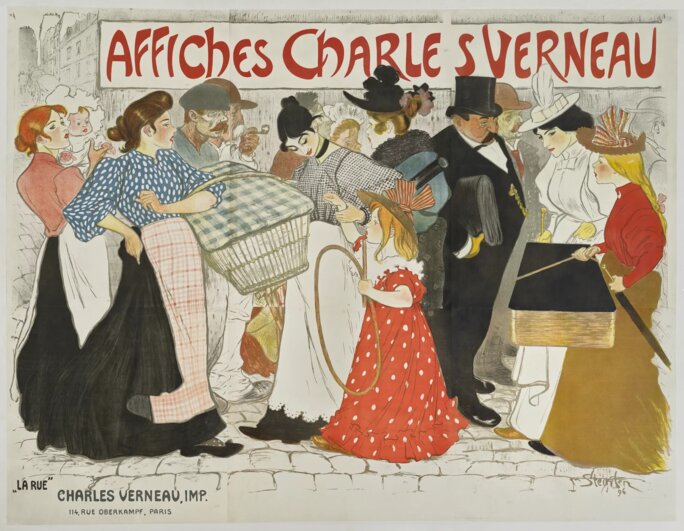

Agrandissement : Illustration 3

Naissance d'un art populaire

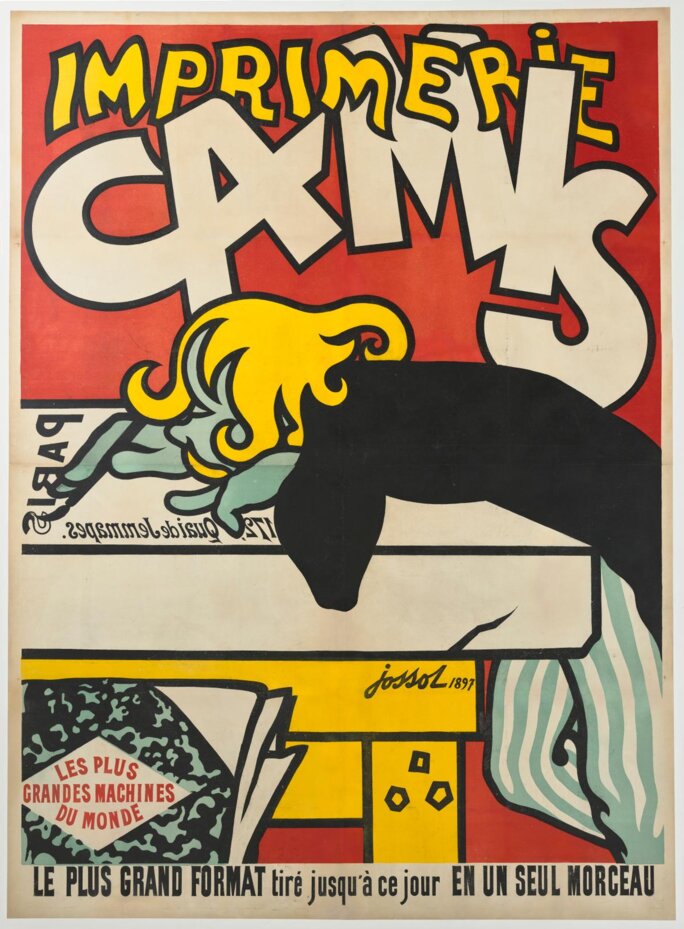

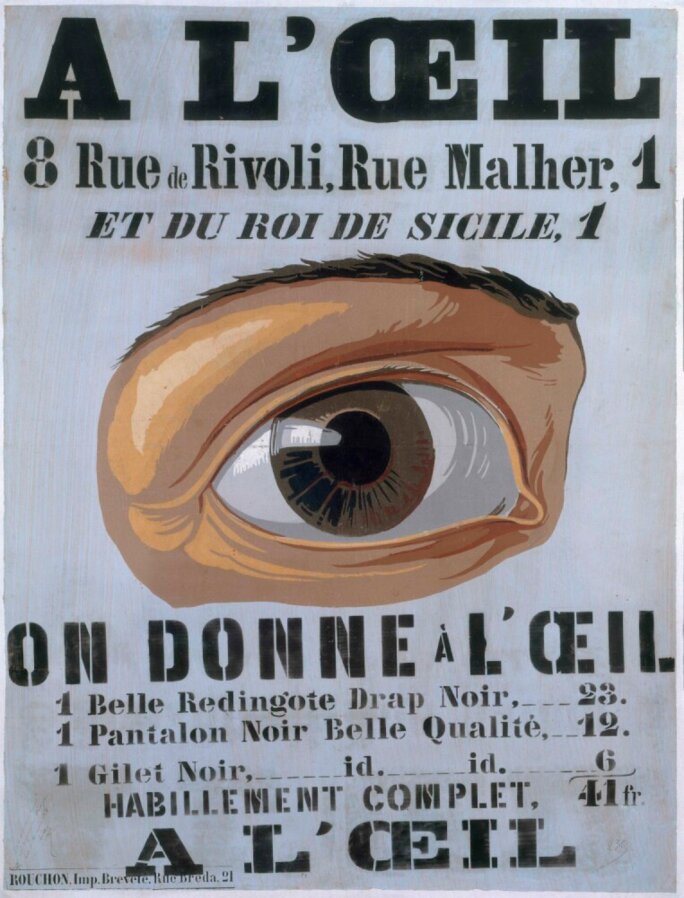

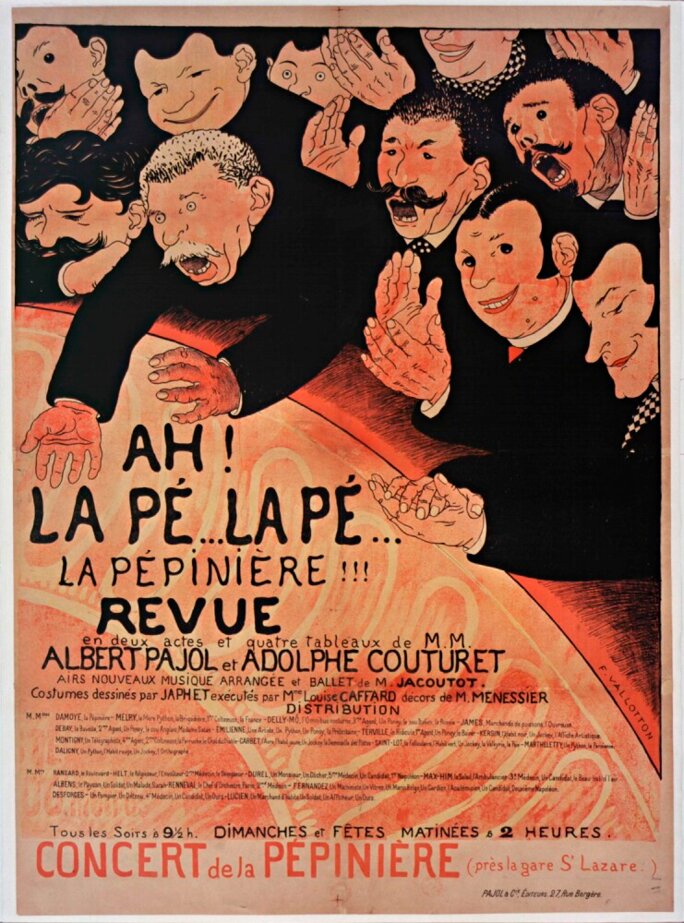

Agrandissement : Illustration 4

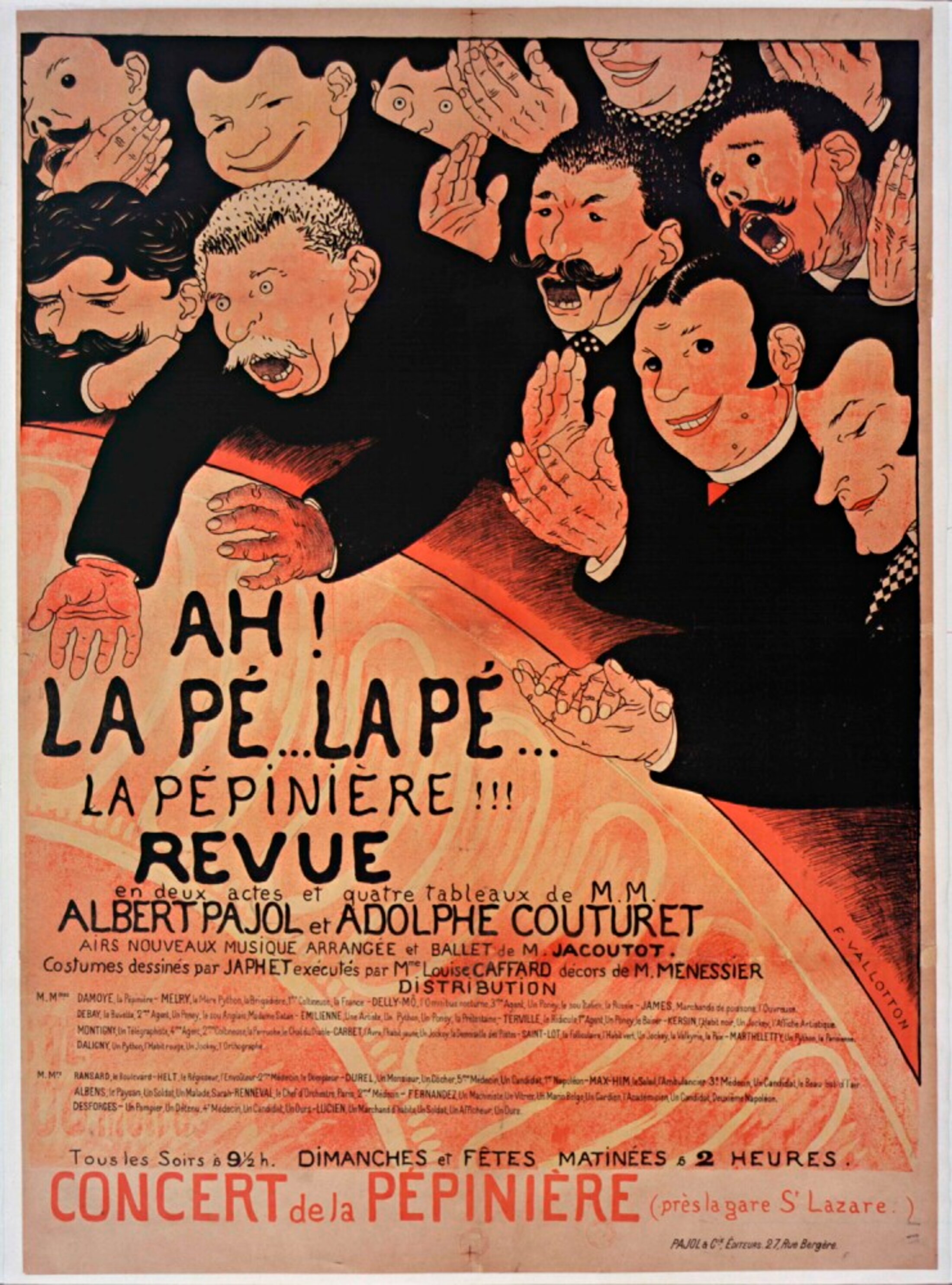

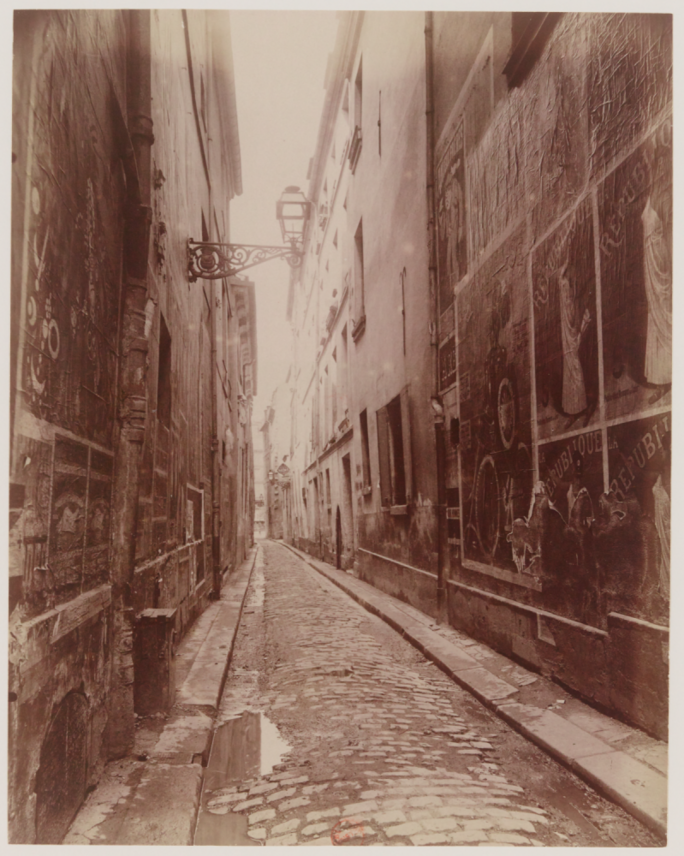

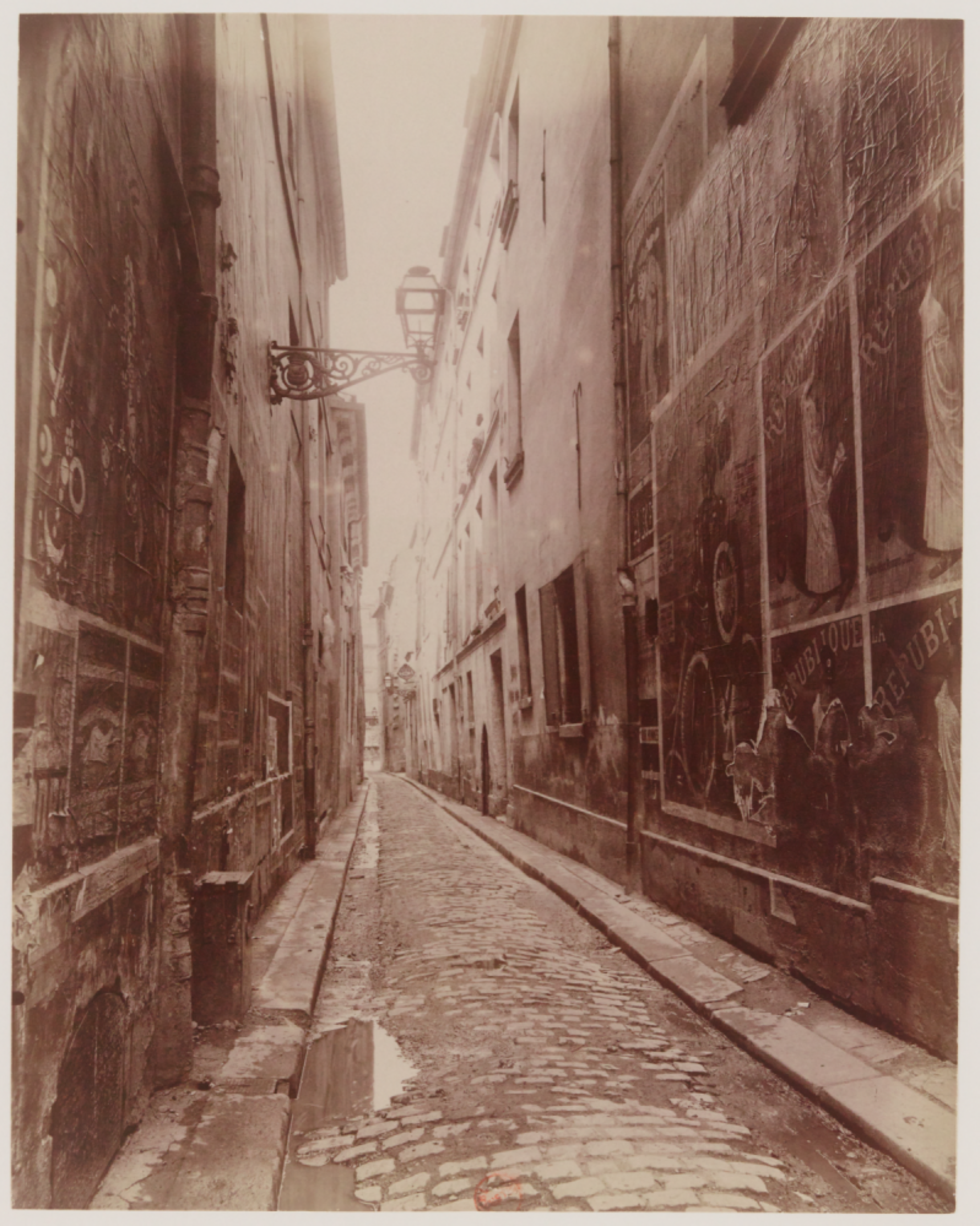

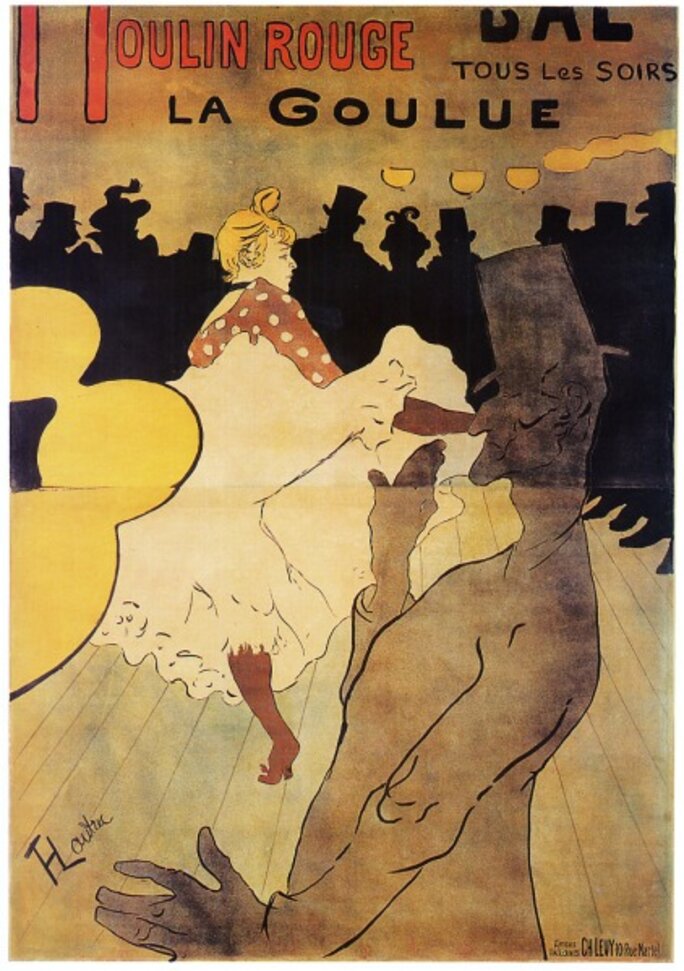

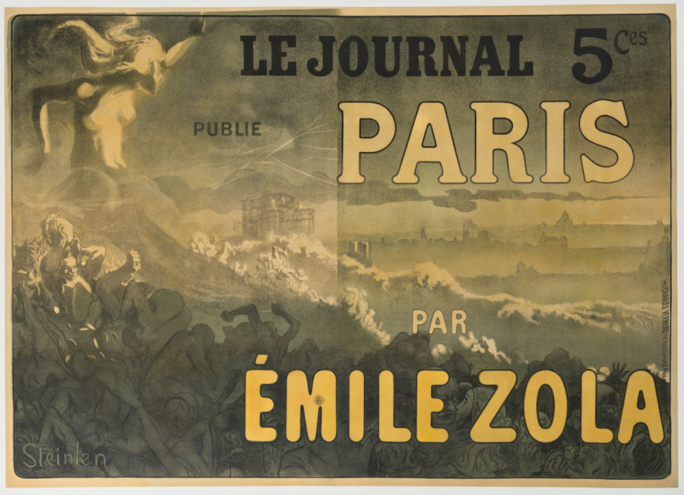

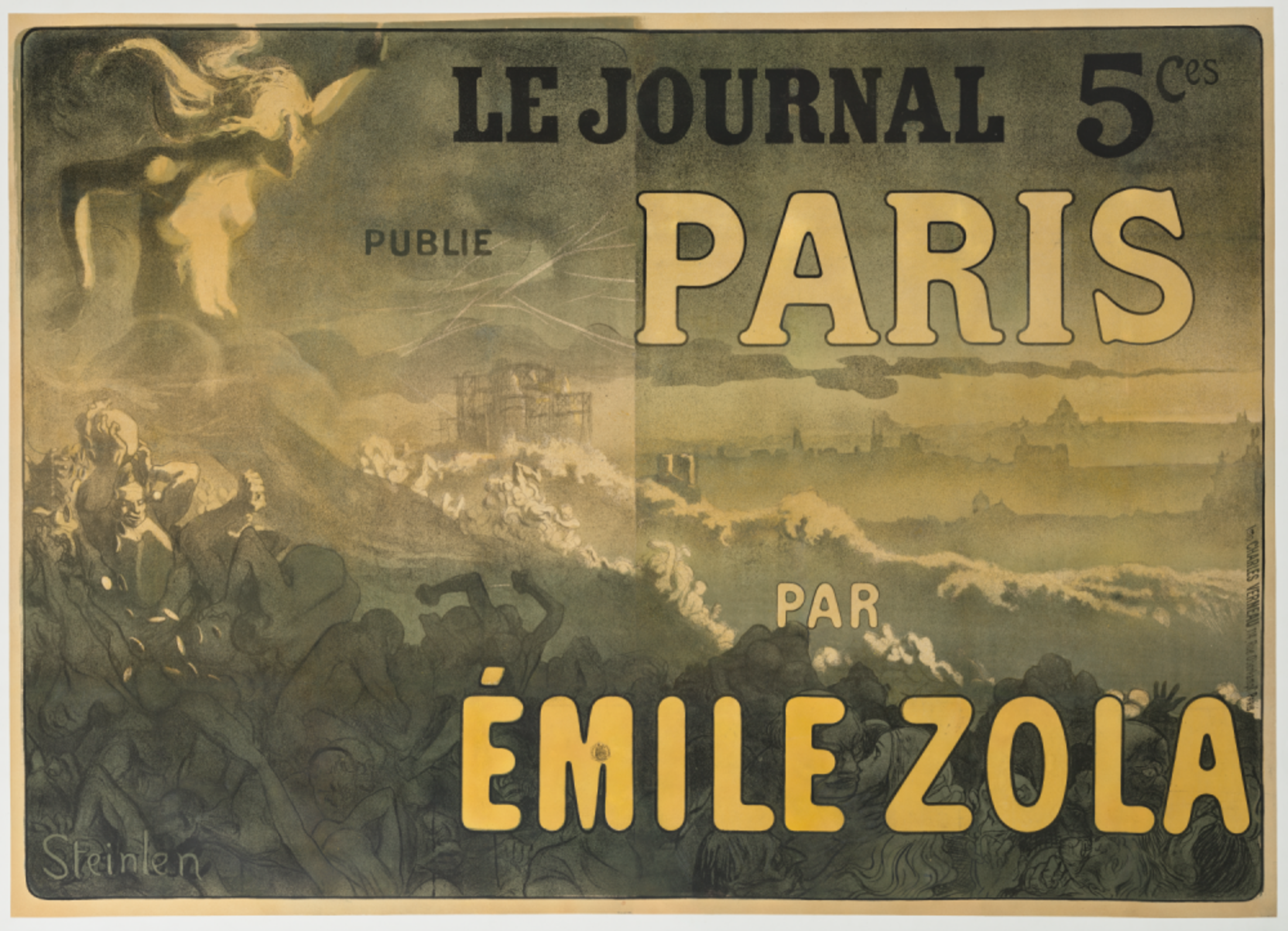

Une colonne Morris, totem emblématique de l’urbanité parisienne, accueille le visiteur et annonce l’ambition du projet, qui est de recréer l’atmosphère d’un Paris dans lequel les murs deviennent des galeries à ciel ouvert. Les affiches déploient une palette chromatique éclatante et une inventivité graphique, capturant l’esprit d’une époque en pleine mutation. Les œuvres des grands noms de l’affiche, Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Eugène Grasset, ou encore Théophile-Alexandre Steinlen, dialoguent avec des peintures de Pierre Bonnard ou des photographies d’Eugène Atget, saisissant la rue comme un théâtre vivant. L’affiche de Mucha pour « Médée » (1898), avec Sarah Bernhardt drapée dans une aura tragique, illustre la capacité de ce médium à transcender son rôle utilitaire pour atteindre une dimension presque sacrée. De même, la lithographie de Toulouse-Lautrec pour le « Moulin Rouge. La Goulue » (1891), avec ses aplats et son cadrage audacieux, traduit l’énergie fiévreuse des cabarets montmartrois. Les affiches de Toulouse-Lautrec pour les cabarets de Montmartre ne se contentent jamais d’annoncer un spectacle, elles captent l’esprit d’une époque, cristallisent une modernité naissante où l’art sort des salons bourgeois pour investir l’espace public. Ces œuvres, magnifiées par des tirages d’une qualité exceptionnelle, rappellent ce que le critique d’art de l’époque, Roger Marx (1859-1913), nomme le « musée en plein vent[1] », c’est à dire, cet art accessible, affranchi des cénacles élitistes, qui s’offre au regard du passant.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

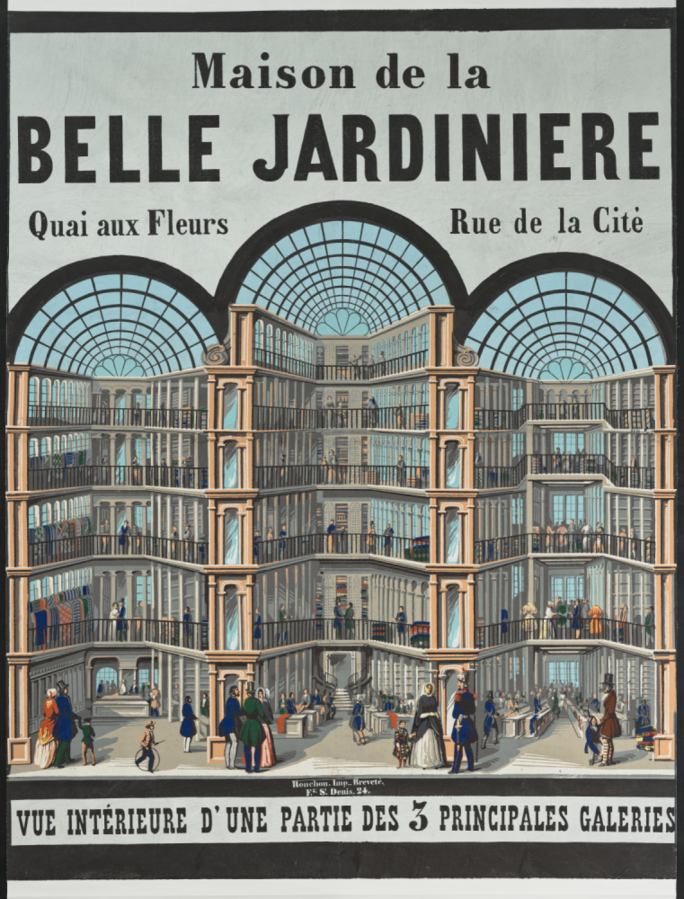

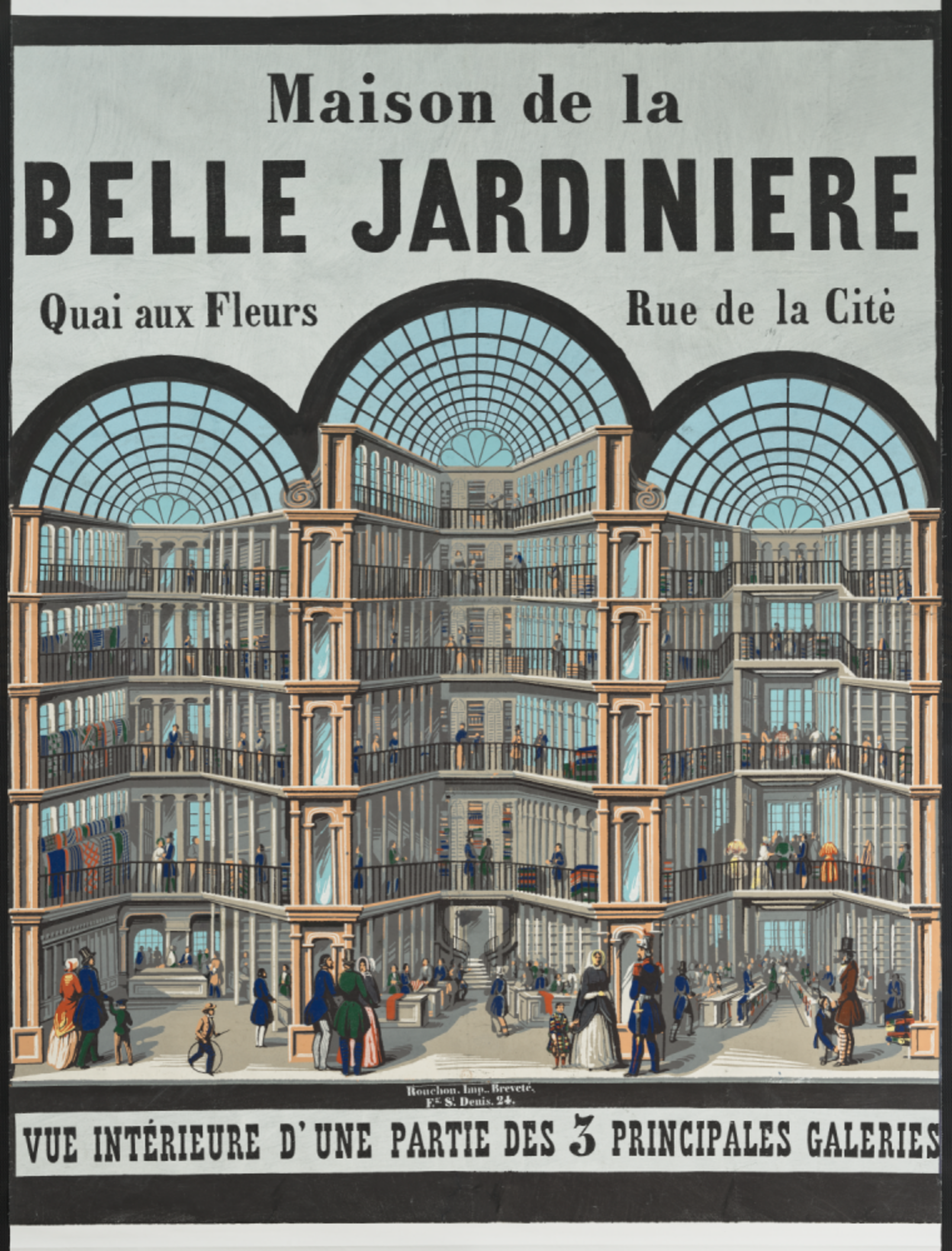

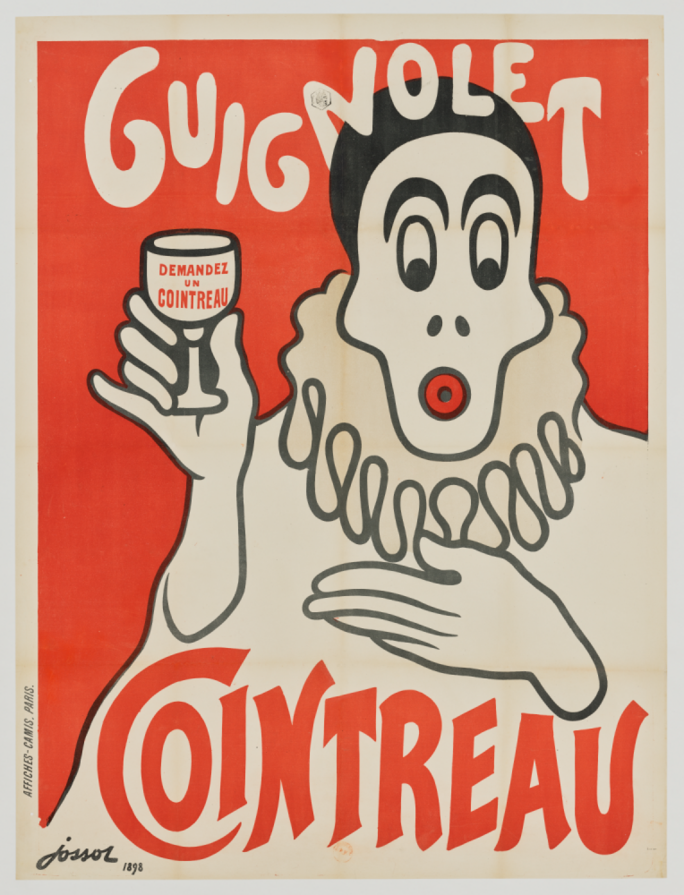

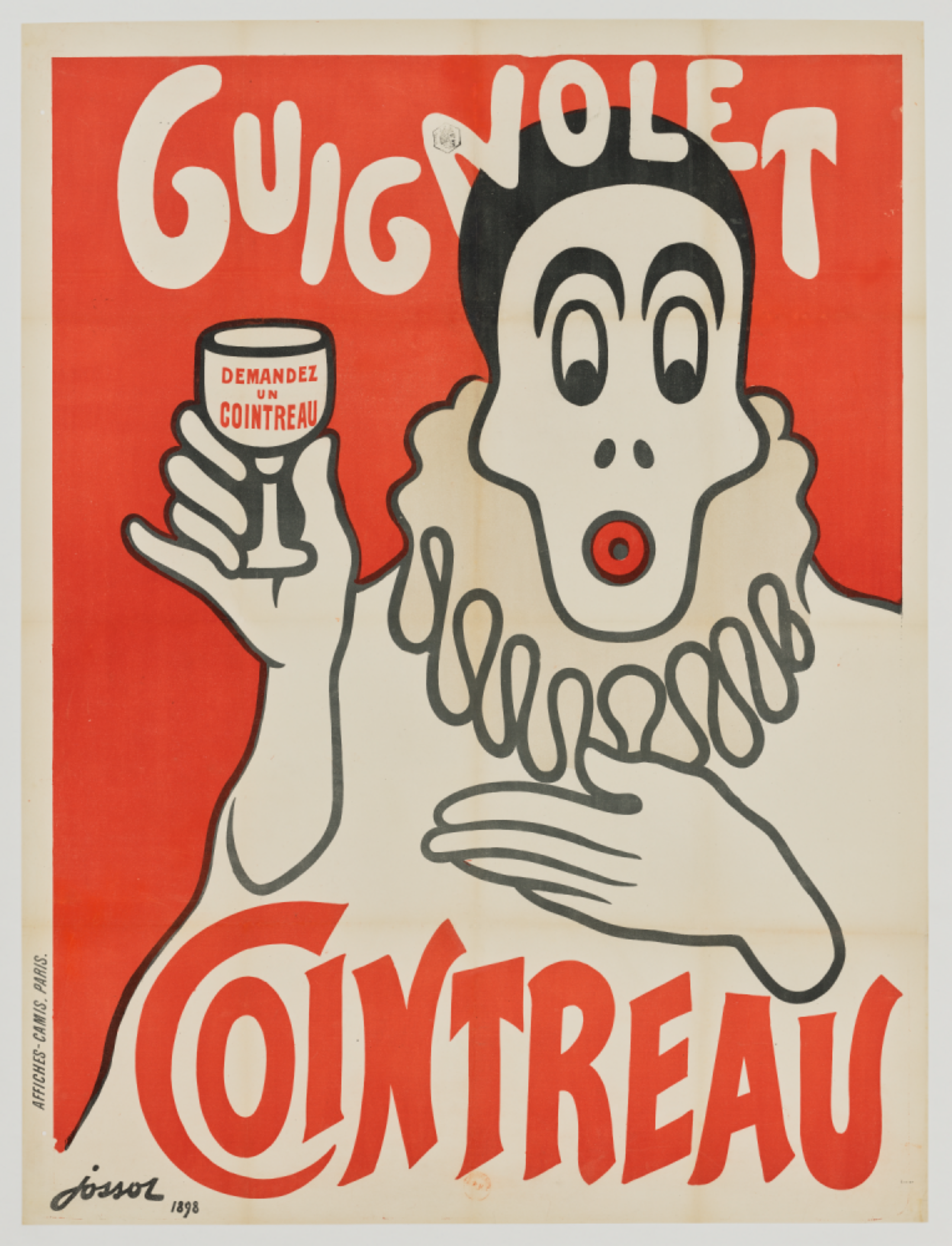

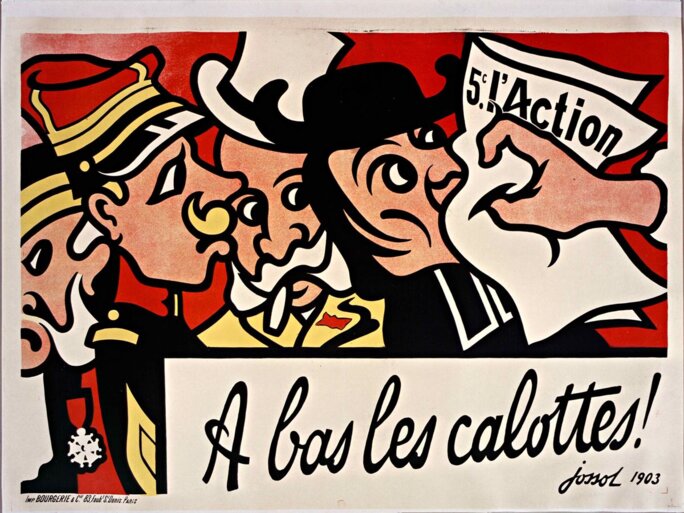

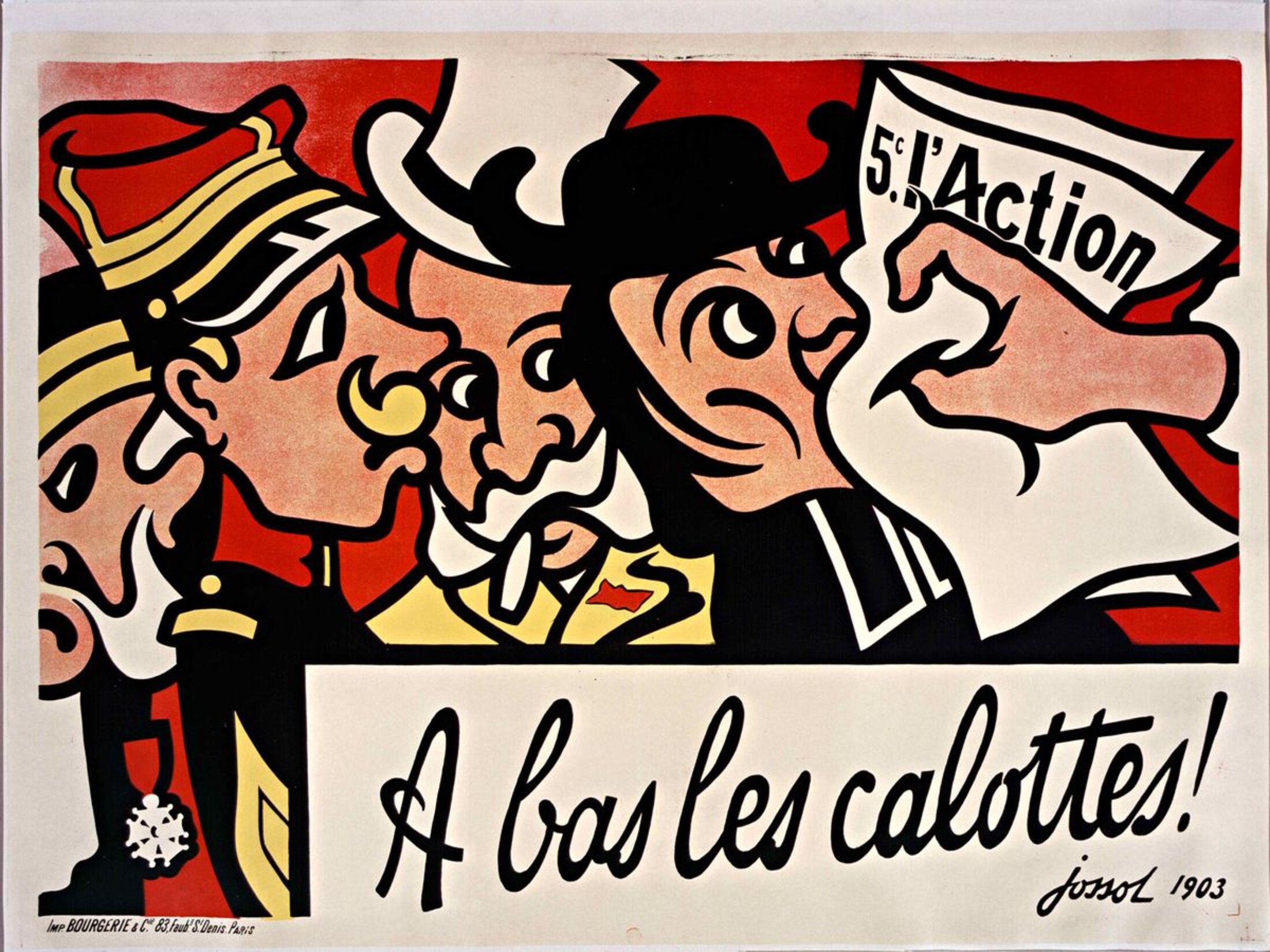

Mais l’exposition ne se limite pas à une célébration nostalgique de la Belle Époque. Elle s’attache à montrer l’affiche comme un miroir des tensions de son temps. Par le biais de sections thématiques – consommation, spectacle, politique –, les commissaires Sylvie Aubenas et Christophe Leribault explorent la dualité du médium. D’un côté, l’affiche est un outil de la société de consommation naissante, vantant les mérites des grands magasins (Le Bon Marché, La Samaritaine) ou des apéritifs comme le Dubonnet. De l’autre, elle devient un espace de subversion, notamment dans les affiches anarchistes d’Henri Gustave Jossot, à l’instar de « À bas les calottes ! » (1903) pour la promotion du journal L’Action, qui frappe par son graphisme incisif et son message anticlérical. Cette tension entre séduction marchande et contestation politique est au cœur du propos. L’affiche, par sa diffusion massive, démocratise-t-elle l’art, ou le réduit-elle à un simple levier du capitalisme ?

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Une réflexion sur l’image et la modernité

En s’appuyant sur des documents d’archives, qu’il s’agisse de journaux, de correspondances, ou de caricatures, l’exposition montre comment l’affiche, loin d’être un simple support publicitaire, redéfinit les rapports de pouvoir dans l’espace urbain. Elle est à la fois un produit de la modernité – portée par les avancées techniques de l’imprimerie – et un agent de transformation, façonnant le regard du flâneur, ce passant anonyme théorisé par Charles Baudelaire et Walter Benjamin[2]. Les affiches de Chéret, avec leurs figures féminines aériennes, surnommées « Chérettes », incarnent cette séduction visuelle qui capte l’attention dans le chaos de la ville. Elles « déséquilibrent, par l’intrusion subite de leur joie, l’immobile monotonie d’un décor pénitentiaire[3] » écrit Joris-Karl Huysmans en 1889, un éloge de l’artiste qui est aussi une critique acerbe de la ville haussmannienne. En 1896, le journaliste et essayiste Maurice Talmeyr écrit : « La véritable architecture, aujourd’hui, celle qui pousse de la vie ambiante et palpitante, c’est l’affiche, le pullulement de couleurs sous lequel disparaît le monument de pierre[4] ».

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

L’exposition manque pourtant d’une analyse approfondie des mécanismes économiques et sociaux qui sous-tendent l’essor de l’affiche. Si elle montre comment ce médium colonise l’espace public, elle élude trop souvent la manière dont il sert les intérêts d’une bourgeoisie en quête de légitimation culturelle. Les grands magasins, par exemple, ne sont pas seulement des lieux de consommation, mais également des machines de production du désir, orchestrées par une classe dominante. Une exploration plus poussée de ces dynamiques aurait donné au projet une portée critique plus incisive. La scénographie, confiée à l’Atelier Maciej Fiszer, pose aussi question. Les espaces immersifs, comme la reconstitution d’une rue parisienne ou les tables interactives permettant d’explorer les techniques de la lithographie, séduisent par leur ambition pédagogique. Cependant, le parcours souffre d’une surcharge d’œuvres et d’une organisation parfois confuse. Les affiches, alignées sur des murs comme dans une galerie traditionnelle, perdent de leur souffle contextuel. Une mise en scène plus audacieuse, immersive, aurait pu recréer le tumulte visuel des boulevards parisiens dans lequel les affiches rivalisaient d’éclat pour capter l’attention, interpellant le passant et transformant la rue en théâtre permanent. Enfin, la contextualisation des œuvres fait abstraction de certains points. Si les cartels offrent des informations précises sur les techniques et les artistes, ils passent sous silence les conditions de production, que ce soient les salaires des imprimeurs ou l’exploitation des ouvriers dans les ateliers de lithographie, qui ont rendu possible cette révolution visuelle. Cette omission, volontaire ou non, affaiblit le propos critique de l’exposition, qui semble hésiter entre une célébration esthétisante et une analyse socio-historique.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Interroger notre rapport contemporain à l’image

La force de « L’art est dans la rue » réside dans sa capacité à résonner avec notre époque. Les affiches de la Belle Époque préfigurent les stratégies visuelles de la publicité contemporaine, des panneaux d’affichage aux écrans numériques qui saturent nos villes. En ce sens, l’exposition invite à une réflexion sur la manière dont les images façonnent nos imaginaires collectifs. Elle soulève également des questions brûlantes sur la démocratisation de l’art. Si l’affiche, par sa diffusion massive, rend l’art accessible à tous, elle n’échappe pas à une logique de marché qui privilégie l’efficacité visuelle au détriment de la profondeur. En rendant l’art accessible, elle le soumet aussi aux impératifs du marché. Les artistes doivent composer avec les attentes des commanditaires, adapter leur vision aux contraintes de la communication commerciale. Cette tension apparaît particulièrement dans les œuvres d’Alphonse Mucha, dont les affiches pour Sarah Bernhardt révèlent un art décoratif raffiné, mais aussi une standardisation de l’image féminine qui préfigure les codes publicitaires contemporains. Cette ambivalence, déjà pointée par Walter Benjamin dans son essai sur « l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique[5] », reste d’actualité face à l’omniprésence des images dans nos sociétés numériques. L’exposition pose ainsi une question cruciale : la démocratisation de l’art passe-t-elle nécessairement par sa marchandisation ?

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

En définitive, « L’art est dans la rue » est une exposition foisonnante, qui séduit par son ambition et la richesse de ses œuvres. Elle parvient à capturer l’énergie d’une époque dans laquelle l’art, arraché aux salons, s’invite dans l’espace public, mais elle peine à en analyser les rouages profonds. On sort de l’exposition ébloui par l’éclat des affiches de Mucha ou de Toulouse-Lautrec, mais quelque peu frustré par l’absence d’un regard plus critique sur les dynamiques de pouvoir et de consommation qui les ont portées. On aurait souhaité une exposition plus audacieuse dans sa forme et plus incisive dans son propos. « L’art est dans la rue » reste néanmoins une expérience palpitante, qui donne à voir la révolution visuelle d’une époque et invite à questionner notre propre rapport aux images qui saturent nos espaces publics. Mais, comme toute entreprise ambitieuse, elle oscille entre l’éclat d’un « musée en plein vent » et les ombres d’une modernité dont elle ne dévoile pas tous les secrets. À l’heure où les écrans numériques envahissent l’espace urbain, où la publicité se fait de plus en plus invasive, le retour aux sources de cette révolution visuelle éclaire nos débats contemporains sur la place de l’image dans la cité.

Agrandissement : Illustration 18

[1] Roger Marx, préface, Les Maîtres de l’affiche, Paris, Chaix, n° 1, décembre 1895, p. III. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1521548s

[2] Bobby Seal, « Baudelaire, Benjamin and the Birth of the Flâneur », Psychogeographic Review, 14 novembre 2013, https://psychogeographicreview.com/baudelaire-benjamin-and-the-birth-of-the-flaneur/

[3] Joris-Karl Huysmans, Certains, Paris, Tresse & Stock Éditeurs, 1889, p. 52

[4] Maurice Talmeyr, « L’âge de l’affiche », Revue des Deux Mondes, 4ème période, tome 137, 1896, p. 209.

[5] Walter Benjamin, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique [« Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit »], Paris, Payot et Rivages, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2013 (1re éd. 1939), 141 p.

Agrandissement : Illustration 19

« L'ART EST DANS LA RUE » - Commissariat général : Sylvie Aubenas, conservatrice générale, directrice du département des Estampes et de la Photographie, Bibliothèque nationale de France, Christophe Leribault, président de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Commissariat scientifique : Elise Dubreuil, conservatrice en chef Arts décoratifs, musée d’Orsay Clémence Raynaud, conservatrice en chef Architecture, musée d’Orsay, Sandrine Maillet, chargée de la collection d’affiches, département des Estampes et de la photographie, Bibliothèque nationale de France, Anne-Marie Sauvage, conservatrice générale des Bibliothèques honoraire. Avec la collaboration de Marie-Liesse Boquien et Claire Guitton, chargées d’études documentaires, musée d’Orsay.

Jusqu'au 6 juillet 2025 - Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h45.

Musée d'Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur

75 007 Paris

Agrandissement : Illustration 20