Agrandissement : Illustration 1

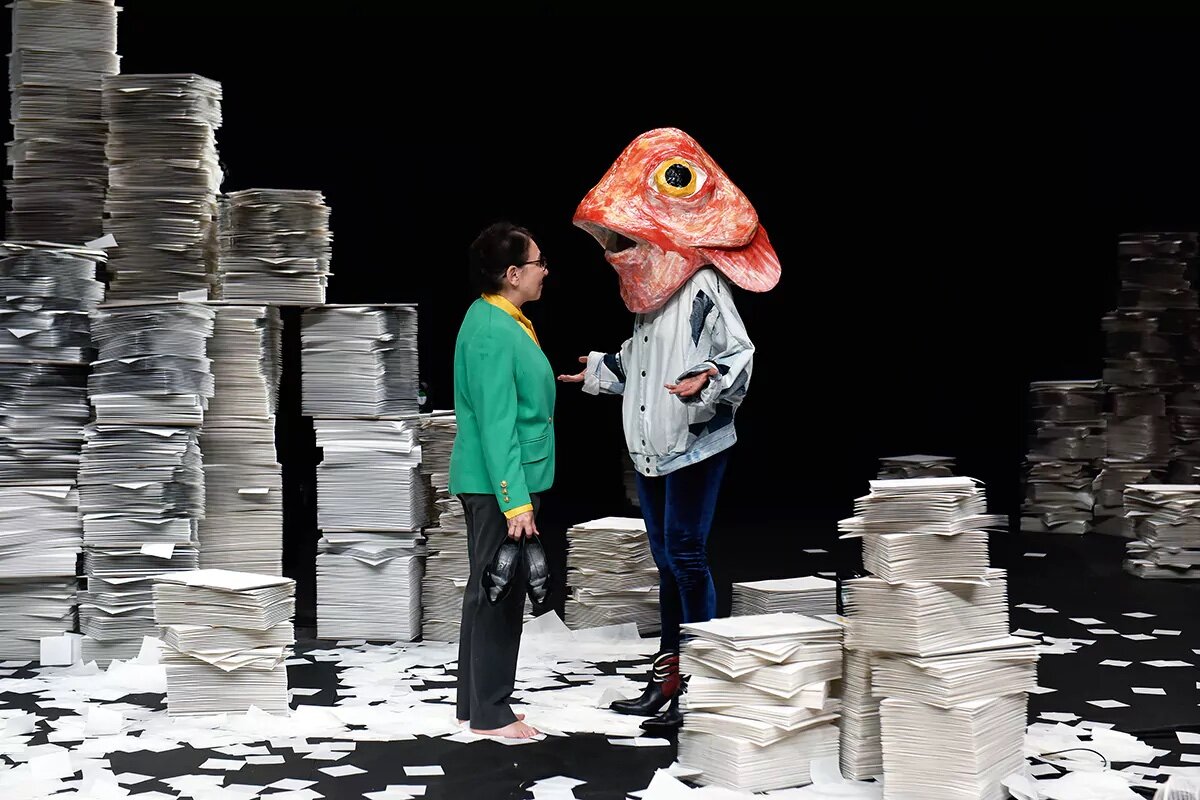

« Depuis l’âge de sept ans, je suis un vieux marin pêcheur[1] ». Anita Conti (1899 – 1997) raconte que le goût de la mer lui est venu lorsqu’encore enfant, elle embarque plusieurs fois à bord de bateaux de pêche[2] depuis la Bretagne ou la Vendée. Première femme océanographe française – dans la pièce, elle préfère le terme plus poétique d’océaniste –, pionnière de l’écologie, elle est aussi la première scientifique à accéder au milieu très fermé des marins pêcheurs et à en faire le témoignage. Son premier livre « Racleurs d’océan », paru en 1953, retrace par le texte et l’image la vie rude des pêcheurs de morues en Atlantique. Elle avait partagé les conditions extrêmes de leur quotidien durant six mois l’année précédente, unique femme à bord du morutier « Bois Rosé » armée de sa seule caméra face à soixante hommes. Consciente de la surexploitation des océans, elle pressent l’urgence d’organiser leur protection et la nécessité du développement durable bien avant l’heure. Émilie Rousset et Louise Hémon en font le personnage principal des « océanographes », leur seconde pièce commune après « Rituel 4 : Le Grand Débat », désopilante mise en perspective des débats télévisés du deuxième tour des élections présidentielles, irrésistiblement interprétée par Emmanuelle Lafon et Laurent Poitrenaux. Le dispositif théâtral qu’elles imaginent pour ce nouveau spectacle convoque des journaux de bord, des entretiens avec des océanographes d’aujourd’hui, des images filmées en 16 mm, dans un décor de gigantesques piles de notes et d’archives imaginé par la scénographe Nadia Lauro.

Inside Anita Conti

Sur scène, deux comédiennes, Saadia Bentaïeb – formidable Anita Conti – et Antonia Buresi cheminent dans cette masse de documents, empilements textuels de six mille pages, qui figure l’imaginaire des paysages marins mais qui pourraient tout aussi bien représenter le paysage intérieur de la scientifique, la pièce prendrait alors des allures de promenade introspective évoluant au son des ondes Martenot[3] interprétées par la musicienne Julie Normal qui incarne ici le troisième personnage de la pièce. « Une dramaturgie du vent habite les lieux tout au long de la pièce, offrant une temporalité à l’espace de jeu » précise Émilie Rousset. Au fur et à mesure, les feuilles, portées par une brise, se soulèvent, s’échappent, se mélangent, pour composer une poétique des Alizées.

En mettant en perspective les époques à travers ce portrait de pionnière augmenté d’un état actuel de la recherche, « Les océanographes » interrogent le discours scientifique comme discours politique par le biais de l’évolution des technologies et des savoirs contenue dans les images scientifiques.

Rousset et Hémon travaillent ensemble depuis 2015 sur une série de films portant sur les rituels de notre société. En effectuant des recherches dans les archives de la cinémathèque de Bretagne pour leur film « Rituel 3 : le baptême de la mer », elles découvrent le documentaire « Racleurs d’océans » tourné en 1952 par Anita Conti : « Suite de rushes de pellicule 16 mm muets, mis rapidement bout à bout[4] » résume Louise Hémon. « Il s’agissait de présenter, lors de conférences, une campagne de pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve » précise-t-elle. « Un film qui montre les gestes précis et répétés des travailleurs de la mer, les tonnes de poissons qui se déversent sur le pont » ajoute Émilie Rousset.

Agrandissement : Illustration 2

« Au milieu d'une immensité liquide, hostile et dangereuse »

Cette personnalité hors norme constitue le point de départ des « océanographes » dont le dispositif dramaturgique est axé sur le hors-champ. Les scènes que décrit la scientifique dans ses essais ne correspondent pas à celles de son film. La première partie de la pièce fait ainsi son portrait à travers la mise en scène d’une conférence vintage, dans laquelle son personnage reprend quelques-uns de ses textes descriptifs en s’appuyant sur des diapositives invisibles. La seconde partie fait entendre, à travers les états d’âme d’une océanologue d’aujourd’hui, les problématiques, déjà présentes chez Anita Conti, qui traversent le champ scientifique et les innovations technologiques qu’elles engendrent. Interprété par Antonia Buresi, le personnage se construit à partir de la somme des entretiens de deux océanographes contemporains. Jules Simon développe le projet « Game of trawls[5] », un logiciel de reconnaissance faciale des poissons permettant l’identification en temps réel des espèces prises dans le filet, ce qui permettra de relâcher celles non ciblées. Dominique Pelletier, quant à elle, travaille à la préservation de la biodiversité à travers un dispositif d’imagerie sous-marine sans plongeur permettant d’observer les communautés de poissons dans les habitats côtiers.

Entre les deux sont diffusées des images extraites du film d’Anita Conti dont l’âpreté – elle n’a jamais eu le temps de travailler le montage – leur donne une force qui fascine, irradie. Elles traduisent un regard plein de tendresse pour ces hommes de la mer tout en saisissant l’extrême violence d’une tuerie massive de la faune marine. Le dispositif dramaturgique met en regard tous ces éléments : ce que projette l’imaginaire des spectateurs à partir des scènes décrites, sa confrontation avec les images du film, puis la description de l’imagerie contemporaine. « Nous recherchons une dramaturgie de la rencontre et du glissement, en complicité́ avec les interprètes Saadia Bentaïeb et Antonia Buresi qui vont naviguer avec nous dans les eaux troubles de cette masse de documents » indique Louise Hémon.

Agrandissement : Illustration 3

Passionnée de musique répétitive, Julie Normal est l’une des seules interprètes d’ondes Martenot au monde. L’instrument produit un son inhabituel, étrange, qu’elle utilise pour créer un effet de distorsion du temps et des mélopées. Pour Émilie Rousset, « faire entrer en dialogue le film muet d’Anita Conti avec une musique était une manière de prolonger les sensations qu’il peut susciter ».

Avec « les océanographes », Émilie Rousset et Louise Hémon continuent d’interroger le statut des images et de la mise en scène, qu’elles combinent ici pour la première fois avec une réflexion sur la technique. L’importante évolution technologique qui sépare les années cinquante d’Anita Conti d’aujourd’hui a profondément modifié le regard que l’on pose sur les océans. Entre les images de la caméra 16 mm de la « dame de la mer » qui ne peut filmer qu’à la surface de l’eau, engendrant une histoire de projection et d’interprétation, et celles des caméras sous-marines ultra sophistiquées reliées à un système d’intelligence artificielle qui permettent d’explorer ce paysage invisible, la représentation du monde maritime s’est considérablement affinée « mais, en faisant cela, est-ce que l’on perce le mystère ou bien est-ce qu’au contraire il s’agrandit ? » interroge Louise Hémon. Dans l’univers très masculin de la pêche, Anita Conti, l’aventurière des mers, est une militante d’avant-garde de l’écologie maritime. Au récit scientifique et ethnographique se mêlent les mots intimes et pleins d’humour d’un caractère hors du commun annonçant la catastrophe à venir. En se réappropriant l’histoire méconnue d’Anita Conti, en réactivant les actes et les paroles, la pièce questionne le rapport au réel et sa représentation et propose un dialogue avec l’imaginaire des spectateurs.

Agrandissement : Illustration 4

[1] Anita Conti citée dans l’entretien d’Émilie Rousset et Louise Hémon avec Mélanie Jouen pour le Festival d’automne à Paris, avril 2021.

[2] Anita Conti, L’océan, les bêtes et l’homme ou l’ivresse du risque, Paris, Payot, 1999, p. 7.

[3] Avec le thérémine, elles constituent l’un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé à partir de 1918 par Maurice Martenot, caporal radiotélégraphiste qui révèle le potentiel musical des ondes.

[4] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de l’entretien d’Émilie Rousset et Louise Hémon avec Mélanie Jouen pour le Festival d’automne à Paris, avril 2021.

[5] Trawls signifie Chaluts en anglais.

LES OCEANOGRAPHES - Conception, écriture et mise en scène : Émilie Rousset, Louise Hémon. Avec Saadia Bentaïeb, Antonia Buresi Musique, Julie Normal. Conception et réalisation scénographie, Nadia Lauro Création lumières, Willy Cessa. Costumes, Angèle Micaux. Conception et réalisation masque, Stéphanie Argentier. Regard dramaturgique, Aurélie Brousse. Régie générale et plateau, Eric Corlay en alternance avec Jérémie Sananes. Régie son et vidéo, Romain Vuillet. Régie lumière, Ludovic Rivière. Stagiaire à la mise en scène, Benjamin Renault Production, administration, diffusion, Colin Pitrat - Les Indépendances. Textes, film et archives : Racleurs d’océans, texte d’Anita Conti © Editions Galimard, collection Le Grand Dehors - Hoëbeke. Racleurs d’océans, film d’Anita Conti © Cinémathèque de Bretagne. Archives sonores - Fonds Anita Conti, Archives de Lorient - Normandie Images. Production John Corporation. Coproduction T2G – Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national ; Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ; Fonds d’aide à la création mutualisé (FACM), dispositif du PIVO théâtre en territoire - Scène conventionnée d’intérêt national ; Points communs - Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise ; Le Phénix, scène nationale de Valenciennes - pôle européen de création. Coréalisation T2G – Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national ; Festival d’Automne à Paris. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, les Archives de Lorient et Normandie Images. Action financée par la Région Île-de-France et avec le soutien du DICRéAM. John Corporation est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France.

Théâtre de Gennevilliers, du 30 septembre au 9 octobre 2021

41, avenue des Grésillons 92230 Gennevilliers

Points Communs - Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise du 24 au 25 novembre 2021

Théâtre 95, Allée des platanes 95 000 Cergy-Pontoise