Agrandissement : Illustration 1

Quiconque s’intéresse de près ou de loin à la photographie connait la galerie Françoise Paviot. Eadweard Muybridge, Walker Evans, Berenice Abbott, Eli Lotar, Laszlo Moholy-Nagy, Laure Albin-Guillot, Man Ray, Aaron Siskind, Ray K. Metzker, Jurgen Nefzger, Bogdan Konopka, Dieter Appelt, Barbara Crane … la liste des artistes proposés par la galerie parisienne à la structure modeste est prestigieuse au point de concentrer beaucoup des tenants de l’histoire de la photographie de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Installée dans la petite cour d’un immeuble de la rue Sainte-Anne, son histoire débute non loin de là, au 10 de la rue du 29 juillet dans le 1er arrondissement tout proche, il y a cinquante ans, lorsqu’Alain Paviot crée une première galerie, nommée Octant en référence aux instruments scientifiques qui le passionnent[1]. À l’instar des galeries new-yorkaises de photographies ouvertes en 1969 par Bill Wise ou Lee Witkin, de la Photographer’s Gallery ouverte à Londres en 1971 par Sue Davis ou de Jurgen Wilde à Cologne en 1972, Alain Paviot fait figure de pionnier en France en ouvrant une galerie dédiée à la photographie dans la foulée de celle inaugurée par Agathe Gaillard. Ils vont être une poignée à l’origine du marché de la photographie en France. En 1977, la galerie s’agrandit d’un nouvel espace attenant spécialisé dans les appareils photos anciens. L’exposition inaugurale est organisée autour d’Alphonse Le Blondel (1814-1875), photographe du Nord et peintre de formation. Alain Paviot n’est pas issu du sérail. « Ses parents n’avaient aucune fortune. Il est arrivé à Paris avec 150 Frs et son électrophone[2] » confie Françoise Paviot. « Il n’a jamais eu de banquier derrière lui. Il n’a jamais eu d’héritage. Et il a réussi à s’imposer et à vivre uniquement de la vente des photographies qu’il avait choisies, achetées ou négociées et à en vivre correctement pour racheter des nouvelles photographies ».

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Il est l’un des premiers à montrer des tirages vintages dans les expositions qu’il organise, quelque chose de tout à fait nouveau à l’époque, et curieusement d’assez décrié, de Pierre Gassman (1913-2004), fondateur du laboratoire Picto, pour qui « le vintage, c’est de la préciosité ridicule[3] », à Henri Cartier-Bresson (1908-2004) demandant un jour à Françoise Paviot : « mais pourquoi montrer mes vieux tirages alors qu’il en existe de si beaux maintenant ?[4] ». Alain Paviot est très vite reconnu comme expert international de la photographie historique et moderne. Son intérêt pour les primitifs le conduit notamment à s’occuper des archives de Charles Nègre (1820-1880) avec la famille de celui-ci. Parmi les expositions qui ont fait date, on peut citer celle consacrée en 1978 à Charles Marville (1813-1879) qui est nommé photographe de la ville de Paris en 1862 et documente à ce titre le vaste programme de démolition et de reconstruction du Baron Hausmann, un comble pour celui qui est plus connu pour ses images des quartiers pittoresques d’avant la démolition.

Agrandissement : Illustration 5

« Alain a renoncé assez vite aux artistes dit contemporains[5] » confie Françoise Paviot qui a rejoint son mari en 1995, année où ils ont créé un nouvel espace à l’adresse actuelle de la galerie, rue Sainte-Anne, ouvrant sur la photographie contemporaine. Rédactrice en chef de la revue Interphotothèque Actualités, puis de Coursive, le journal interne du Centre Georges Pompidou, Françoise Paviot s’occupe très tôt de la gestion des collections photographiques en France. Elle assure en effet, de 1975 à 1990, au sein de la Documentation Française, la direction d'un comité interministériel de liaison et d’information sur l’image qui a mis en place la politique de gestion des fonds photographiques en France. « Notre premier travail fut un livret sur la terminologie employée en photographie. Par la suite nous avons rédigé un premier livre traitant des questions de conservation, avant de mettre en place les premiers contrats de cession de droits avec l’aide du professeur de droit Henri Desbois. Il y avait alors trois types de contrats : de commande en exclusivité grâce auquel l’État achetait les droits exclusifs d’un reportage, de co-exploitation, mais aussi un contrat pour l’achat de photographies à l’unité[6] » explique-t-elle.

Agrandissement : Illustration 6

« Une bonne photo est une photo vendue »

Avant d’être des marchands, les Paviot, comme on les nomme dans le milieu de la photo, sont des passionnés. Ils se considèrent comme des passeurs, gardiens éphémères des œuvres qu’ils présentent et que l’on retrouvera plus tard dans les collections d’institutions internationalement renommées à l’image du musée d’Orsay à Paris ou du J. Paul Getty Museum à Los Angeles qui conserve le volume « Cyanotypes of British and Foreign Ferns » (1853) d’Anna Atkins (1799–1871) et Anne Dixon (1799–1877) passé au début des années quatre-vingt par la galerie Octant. Car un galeriste n’est pas un collectionneur. « Une bonne photo est une photo vendue » se plait à répéter Alain Paviot, quand, pour Françoise Paviot, « Posséder une photographie c’est un peu la faire mourir[7] ». Depuis 1995, la galerie défend, au rythme de quatre à six expositions par an, aussi bien des ensembles historiques que des œuvres contemporaines, parfois en même temps : « Nous aimons bien faire des assemblages qui ne se réfèrent pas uniquement aux dates mais créent des transversalités qui font appel à l’intérêt plastique. Exemple, associer un Muybridge avec une série d’images sur la « mue » de notre jeune artiste catalane : Blanca Casas Brullet » déclaraient-ils il y a quelques années.

Agrandissement : Illustration 7

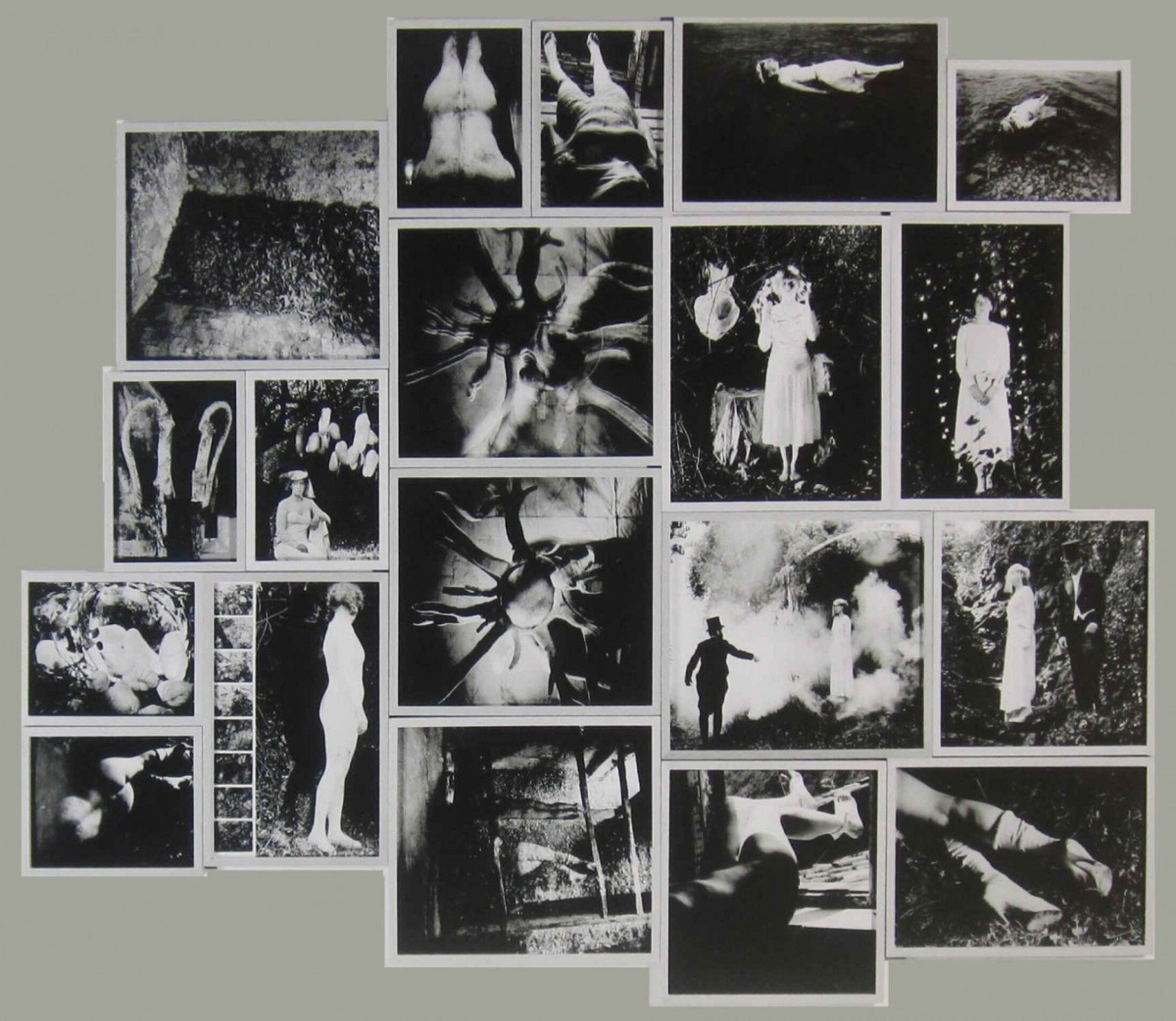

Ils sont parmi les premiers à exposer des photographies scientifiques de ciels ou de nébuleuses ou des images peu connues des années soixante-dix réalisées par des artistes qui ne sont pas des photographes à l’image d’Otto Muehl, l’un des cofondateurs de l’Actionnisme viennois. Les Paviot exposent ce qu’ils aiment pour mieux les montrer aux autres. « Non pas parce que c’était à la mode ou parce que telle institution avait travaillé dessus. Ceci n'a jamais constitué une motivation pour nous intéresser à tel ou tel photographe mais bien plutôt un réel intérêt, une sensibilité et une envie de défendre certaines images[8] » souligne Françoise Paviot. Ainsi, lorsqu’ils organisent la première exposition monographique en France de l’artiste américain Frederick Sommer (1905-1999)[9], alors seulement connu d’un petit cercle d’initiés, ils ne vendent aucune des trente épreuves originales présentées mais ne regrettent absolument pas. Ce photographe énigmatique dont les images sont liées au mouvement surréaliste n’avait jusque-là jamais été montré en France tel qu’il aurait dû, une bévue que la galerie a réparée.

Agrandissement : Illustration 8

De même, l’exposition[10] d’Aaron Siskind, qui présentait un ensemble de tirages originaux correspondant à la période où le photographe rejoint l’expérience picturale des expressionnistes abstraits et affirme la surface du papier comme une unité autonome, a engendré trop peu de ventes. « Ce n’était pas grave. Tant pis. On a fait ce qu’on avait envie de faire » rétorque Françoise Paviot qui évoque en revanche la responsabilité de la galerie face aux artistes vivants qu’elle représente : « Si on ne vend pas un Brassaï ou un Siskind, c’est notre problème. Par contre, si je ne vends pas un artiste contemporain, je ne suis pas toute seule. Mon artiste n’a pas eu de quoi vivre. Une galerie, c’est aussi un agent d’artistes[11] ». Elle s’assure aujourd’hui que chacun de ses artistes puisse être représenté après eux, à l’image de Juliette Agnel, Prix Nicéphore Niepce 2023, désormais défendue par la galerie Clémentine de la Ferronnière après dix années d’une collaboration déterminante avec les Paviot.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

« Les bonnes œuvres rendent toujours bavard »

Agrandissement : Illustration 11

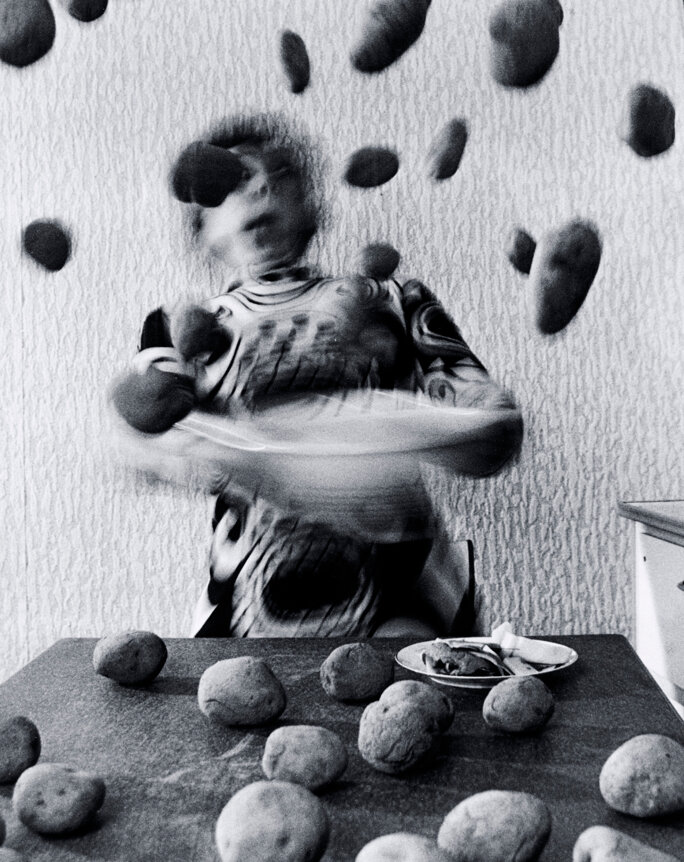

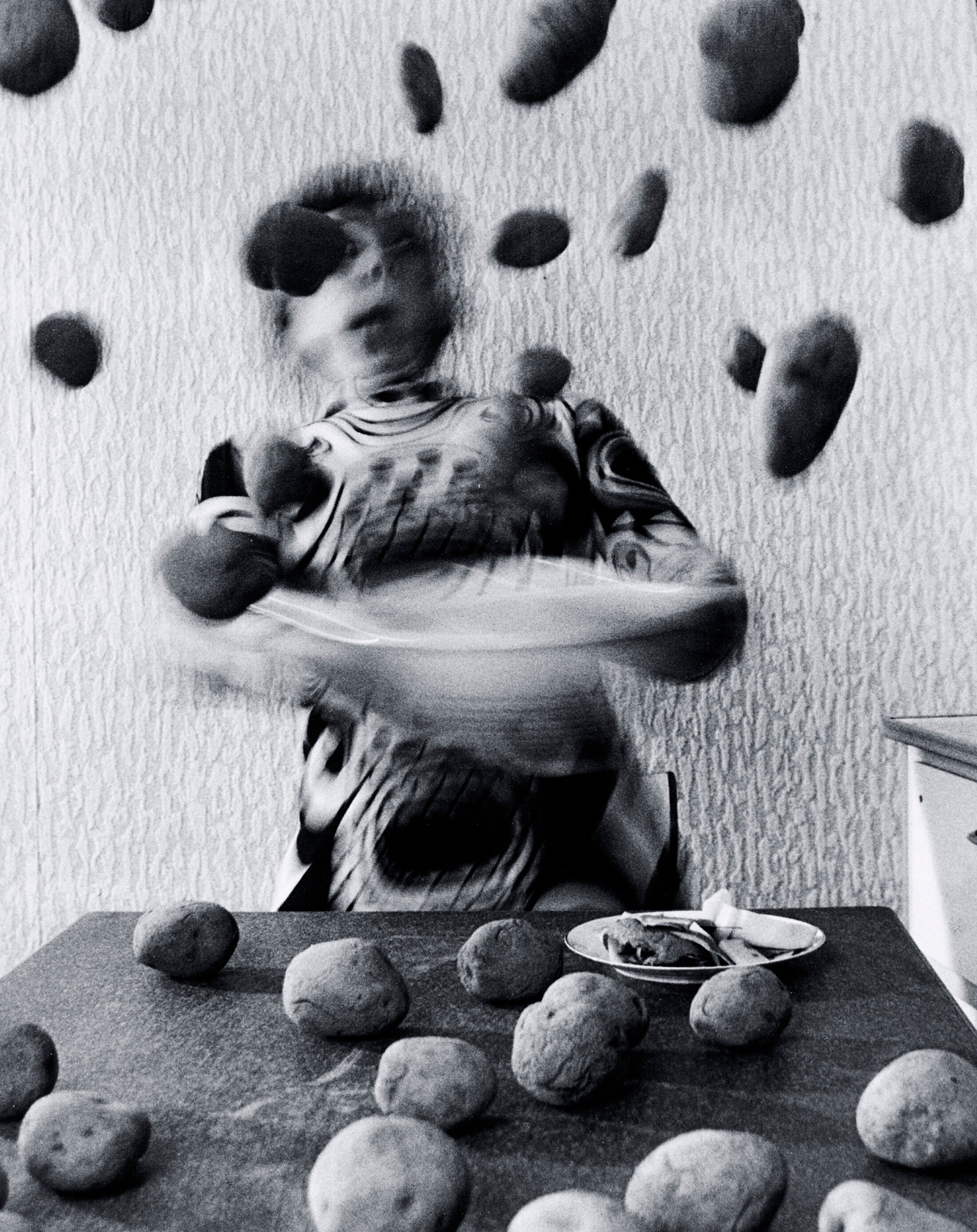

En 2022, la galerie exposait la série « Féminicides[12] » dans laquelle la photographe belge Lydia Flem, qui est aussi psychanalyste et écrivaine, pose des ciseaux un peu rouillés sur des reproductions de chefs-d’œuvre de la peinture occidentale. L’artiste revendique la banalité dans la forme comme pour mieux répondre à celle du fond : « ce mélange millénaire de l'exaltation de la beauté féminine et de la violence qui ne cesse d'être faite aux femmes parce qu'elles sont des êtres féminins[13] » dit-elle. Cette exposition était comme un pied de nez pour Françoise Paviot, qui depuis trente ans défend et montre des artistes femmes s’interrogeant sur leur condition et dont les pièces étaient régulièrement refusées car jugées inintéressantes. Anna Blume (1937-2020), qui avec son mari Bernhard Blume (1937-2011), formait sans doute le couple le plus célèbre de photographes allemands après Bernd et Hilla Bescher, tient le rôle, dans la série « Kitchen Frenzy » (1986), d’une femme au foyer stéréotypée dans un intérieur domestique chaotique au point que des pommes de terre volent de leur plein gré dans tous les sens. Dans un univers propre aux Blume, à la fois surréaliste et burlesque, teinté d’ironie, la série illustre l’aliénation mentale consécutive à l’enfermement domestique. Son titre même est un jeu de mots faisant référence à l’état de « psychose carcérale » qui saisit certains détenus condamnés à de longues peines. Avec sa pratique à la limite de la performance, le couple d’artistes tente de transmettre la folie qui guette les femmes condamnées à vie à l’enfer domestique. Il est vrai que dans la majorité des couples, artistes ou pas, la charge mentale est encore beaucoup trop souvent imputée aux femmes.

Agrandissement : Illustration 12

Dans le monde encore en accélération de la photographie numérique où il n’est pas rare de voir un photographe réaliser quatre à cinq cents prises de vue pour un seul portrait, Françoise Paviot aime à citer le contre-exemple de Bogdan Konopka (1953-2019) qui a travaillé jusqu’à sa mort à la chambre. « Cet artiste merveilleux est presque un dinosaure dans l’histoire de la photographie. En effet, face à son sujet, il lui arrive de prendre une seule photo. Il travaille avec une chambre, un matériel lourd, difficile à manier et dont les plaques coutent cher. Il prévisualise sa photographie et sait exactement lorsqu’il appuie sur le déclencheur quel sera le rendu. Il y a chez lui une intellectualisation de sa vision, la quantité d’images est très restreinte dès la prise de vue[14] » explique-t-elle.

Agrandissement : Illustration 13

Aujourd’hui, Françoise Paviot continue sa mission de transmission en poursuivant l’enseignement de l’histoire et du marché de la photographie à l’Institut d’études supérieures des arts (IESA) à Paris, et se concentre désormais sur l’aspect créatif de son travail, écrivant et assurant des commissariats d’expositions à l’image du récent « Balzac face à la photographie » qui s’est tenu à la Maison de Balzac à Paris à l’hiver 2022, offrant pour la première fois un aperçu de la collection photographique du musée. Une activité qu’elle n’a finalement jamais quittée. Trois ans plus tôt, à l’été 2019, elle signait l’une des plus belles propositions associées à la cinquantième édition des Rencontres d’Arles avec « We were five. Cinq étudiants de l’Institute of Design et la revue Aperture ». L’exposition, présentée au Musée Réattu, revenait sur la publication en 1961 par la revue Aperturedu travail de cinq étudiants du département de photographie de l’Institute of Design de Chicago, Kenneth Josephson, Joseph Sterling, Charles Swedlund, Ray K. Metzker, Joseph Jachna. Cette publication marque le lien majeur entre l’établissement fondé par László Moholy‐Nagy en 1937 en tant que « New Bauhaus », et la revue Aperture née en 1952 sous l’égide de Minor White, Ansel Adams, Barbara Morgan, Nancy et Beaumont Newhall.

Agrandissement : Illustration 14

Avec l’historien de la photographie et commissaire d’exposition Gabriel Bauret, elle assure la codirection artistique de deux éditions consécutives des Transphotographiques de Lille en 2010 et 2011. La première, parrainée par Joan Fontcuberta, développait une programmation autour du thème de la nature décliné dans toutes ses acceptions, tandis que la seconde, parrainée par le photographe italien Gabriele Basilico, abordait le thème du « regard porté sur », explorant les Nords pour célébrer les dix ans de la manifestation lilloise. Elle est également à l’origine du récent Collège visuel à Saint-Eustache, un groupe de travail dont les membres réfléchissent à la mise en place d’une programmation artistique pour les arts visuels. « Préserver le passé, c’est non seulement le restaurer ou en prendre soin, c’est aussi en entretenir la connaissance et la richesse » insiste-t-elle. « Accueillir la modernité, c’est accepter de ne pas être uniquement tourné vers le passé et savoir exprimer les valeurs de la foi dans un langage contemporain ».

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

De 1977 à 2019, la galerie Françoise Paviot a organisé pas moins de cent-quatre-vingts expositions et publié plus de quarante-cinq ouvrages et catalogues parmi lesquels en 1992 le catalogue en boite « Marcel Duchamp » qui rassemble cinquante photographies de Marcel Duchamp par Man Ray, avant de lancer sous l’impulsion d’Alain la collection de livres au format de poche Paviotfoto. Ce n’est pas un hasard si Françoise Paviot a été membre du comité de sélection de la foire internationale Paris Photo pendant vingt-trois ans. Cela dit tout de la reconnaissance professionnelle dont a très tôt joui la galerie. La nouvelle édition qui commence dans quelques jours au Grand Palais est la première organisée sans elle. Une page se tourne, sans aucun doute.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Aujourd’hui, la galerie limite ses accrochages. Pour autant, elle ne renonce pas à ses activités, bien au contraire. S’ils ont désormais atteint l’âge d’une retraite bien méritée, les Paviot n’ont pas l’intention d’arrêter de montrer des images. En cet automne de commémoration du centenaire du mouvement surréaliste, leur dernier accrochage, intitulé « Un studiolo pour le Surréalisme[15] », réunissait des œuvres d’Hans Bellmer, Brassaï, Salvador Dali, Georges Hugnet, André Kertesz, Dora Maar, ou encore Man Ray, venant rappeler qu’une bonne partie du parcours de la galerie a été placé sous le signe des artistes ayant participé de près ou de loin au mouvement surréaliste, à commencer par Man Ray. Pour être tout à fait juste, Françoise rappelle que la galerie aurait dû s’appeler galerie Françoise et Alain Paviot, mais Alain aime à travailler seul quand Françoise est plus dans la communication, s’entourant fréquemment de collaborateurs ponctuels. Ensemble, lui dans l’ombre, elle dans la lumière, ils ont trouvé un équilibre professionnel rare. Leurs caractères de prime abord opposés sont devenus complémentaires au point de paraitre indissociables. Cette complémentarité, on la retrouve dans les savoureuses cartes de vœux de la galerie où le couple se met en scène dans une intrigante impression de déjà-vu. Dans le milieu de la photographie, personne n’imagine l’un sans l’autre. Pour Françoise Paviot, la bonne photographie est « celle qui ne s’use pas ».

Agrandissement : Illustration 19

[1] L’octant est un ancien instrument de navigation, utilisé en mer pour faire le point. Prédécesseur du sextant, c'est un instrument à réflexion qui permet de mesurer une hauteur d'astre au-dessus de l'horizon

[2] Marine Lefort, Les voix de la photo, #2 Françoise Paviot (Galerie Françoise Paviot), Saison 1, Ep. 2, 22 mars 2020, https://shows.acast.com/les-voix-de-la-photo/episodes/2-francoise-paviot-galerie-francoise-paviot

[3] Ericka Wiedmann, « Carte blanche à Françoise Paviot : Qu’est-ce qu’un vintage ? », 9 lives magazine, 14 mai 2020, https://www.9lives-magazine.com/63238/2020/05/14/carte-blanche-a-francoise-paviot-quest-quun-vintage/

[4] Ibid.

[5] « Paris : Entretien avec la galeriste Françoise Paviot », L’œil de la Photographie, 19 juin 2014.

[6] Entretien avec Françoise Paviot, qgdesartistes, sd, https://qgdesartistes.fr/francoise-paviot/

[7] Ibid.

[8] Marine Lefort, op.cit.

[9] Frederick Sommer. I adore you, Galerie Françoise Paviot, Paris, du 9 novembre au 20 décembre 1995.

[10] Aaron Siskind 1903-1991, Galerie Françoise Paviot, Paris, du 8 novembre au 20 décembre 2003.

[11] Marine Lefort, op.cit.

[12] Lydia Flem, Féminicides, Accrochage n°23, Galerie Françoise Paviot, Paris, du 9 avril ay 30 juin 2022.

[13] Carine Dolek, « Les “Féminicides" de Lydia Flem à la galerie Françoise Paviot », Réponses Photo, 14 avril 2022, https://www.reponsesphoto.fr/actualites/culture/feminicides-de-lydia-flem-a-galerie-francoise-paviot-39928.html#item=1

[14] Entretien avec Françoise Paviot, qgdesartistes, sd, https://qgdesartistes.fr/francoise-paviot/

[15] Un studiolo pour le Surréalisme, Galerie Françoise Paviot, Paris, du 21 septembre au 26 octobre 2024.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

Galerie Françoise Paviot

57, rue Sainte-Anne

75 002 Paris