Agrandissement : Illustration 1

Le peintre belge Léon Spilliaert (1881 – 1946) reste méconnu du grand public français. L’exposition rétrospective qui s’est tenue au sein des galeries nationales du Grand Palais à l’occasion du centenaire de sa naissance remonte à 1981. Depuis, trois expositions seulement lui ont été consacrées dans l’Hexagone, une seule avait pris le parti de réunir les œuvres majeures des deux premières décennies de sa création, les plus intenses de sa carrière. Avec « Léon Spilliaert (1881 – 1946). Lumière et solitude », focalisée sur les années 1900 – 1919, le musée d’Orsay revient sur cette période féconde. Il ne s’agit pas pour autant d’une rétrospective monographique. La manifestation, qui réunit quatre-vingt-dix œuvres sur papier, invite à s’immerger dans l’univers singulier de l’artiste, à en explorer les grands thèmes qui le constituent en déambulant parmi des ensembles graphiques qui sont autant de variations autour d’un même sujet : intérieurs, paysages, autoportraits ou figures. Car l’œuvre de Léon Spilliaert est incomparable, unique. Elle fait le lien entre symbolisme et expressionisme, allant jusqu’à sonder l’abstraction géométrique dans les paysages les plus radicaux.

Agrandissement : Illustration 2

Autodidacte, fortement influencé par la littérature de son temps, particulièrement par ses compatriotes Emile Verhaeren (1855 – 1916) et Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) dont il illustrera les poèmes, Léon Spilliaert voit le jour en 1881 dans une famille bourgeoise d’Ostende, cité balnéaire de la côte belge dans laquelle il passe la majeure partie de sa vie, entre deux siècles. Son père y dirige une parfumerie qui compte parmi les fournisseurs de la cour royale de Léopold II. Au collège, il dessine continuellement à la mine graphite, remplissant des cahiers d’écoliers. « Ses compositions un peu baroque, dans la manière du beau dessin, s’inspirent d’illustrations imprimées ou d’observations minutieuses[1] ». Il ne fréquente cependant que quelques mois l’Académie des beaux-arts de Bruges et débute en 1903 sa carrière en tant qu’illustrateur chez l'éditeur bruxellois Edmond Deman (1857 – 1918). C’est au contact de la collection de celui-ci qu’il va se former.

Agrandissement : Illustration 3

Poétique de la noirceur

Agrandissement : Illustration 4

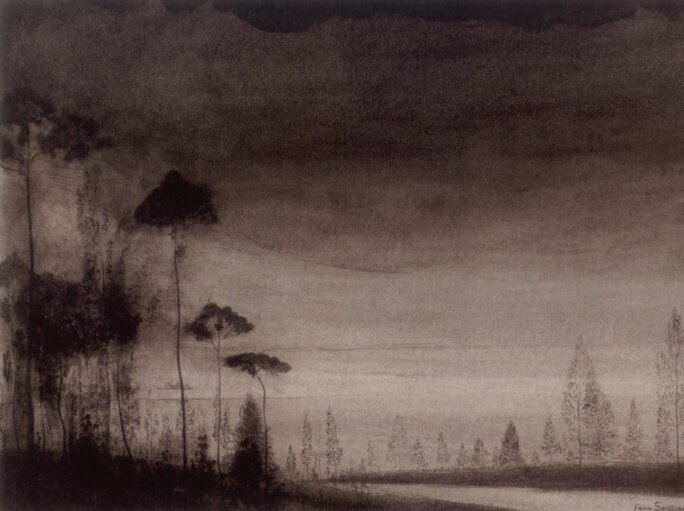

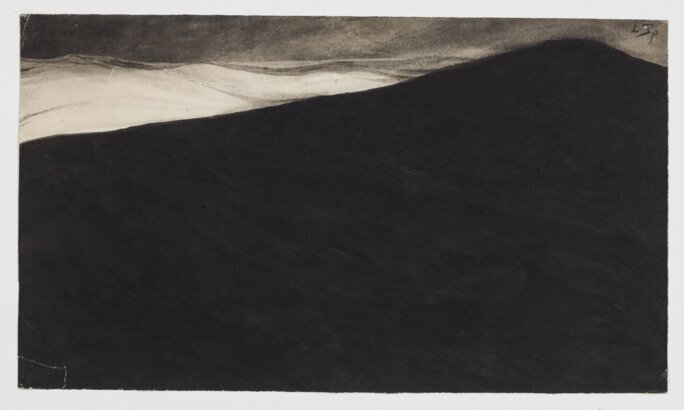

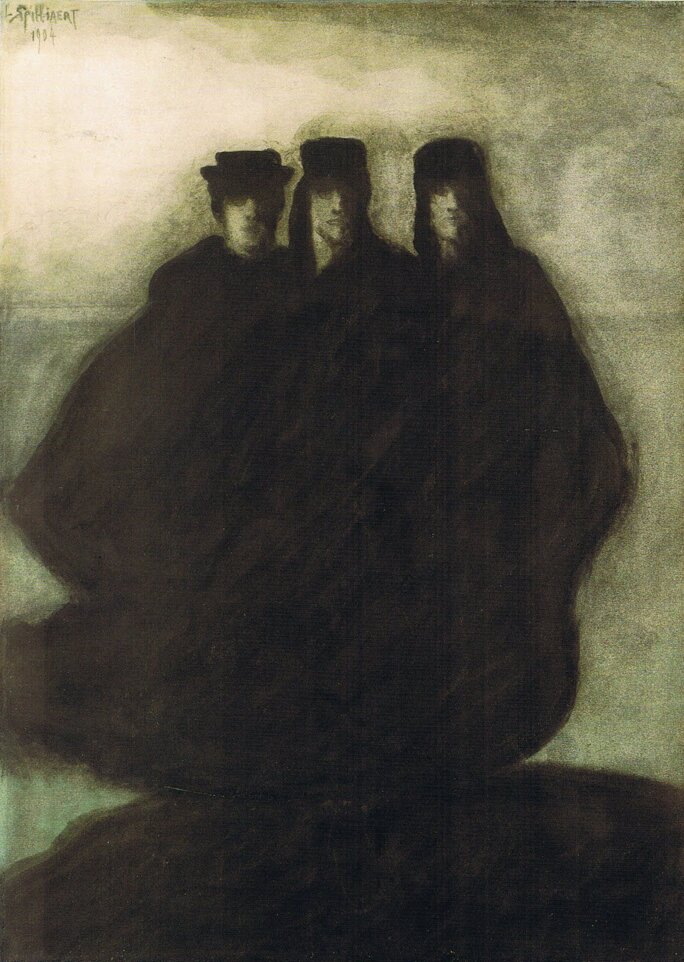

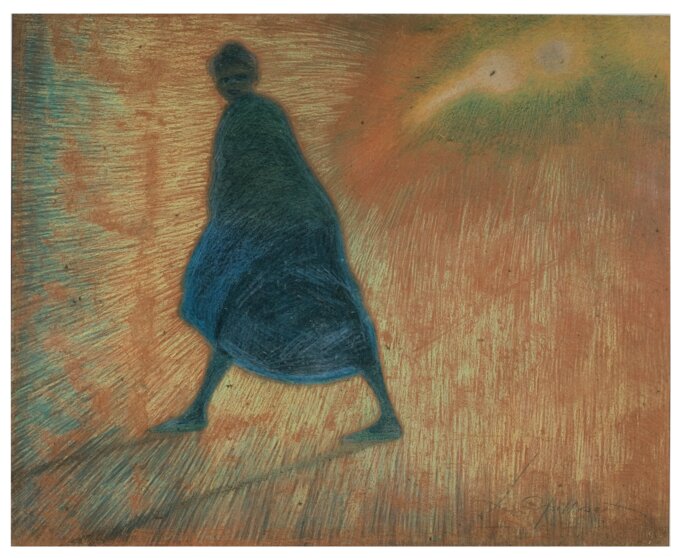

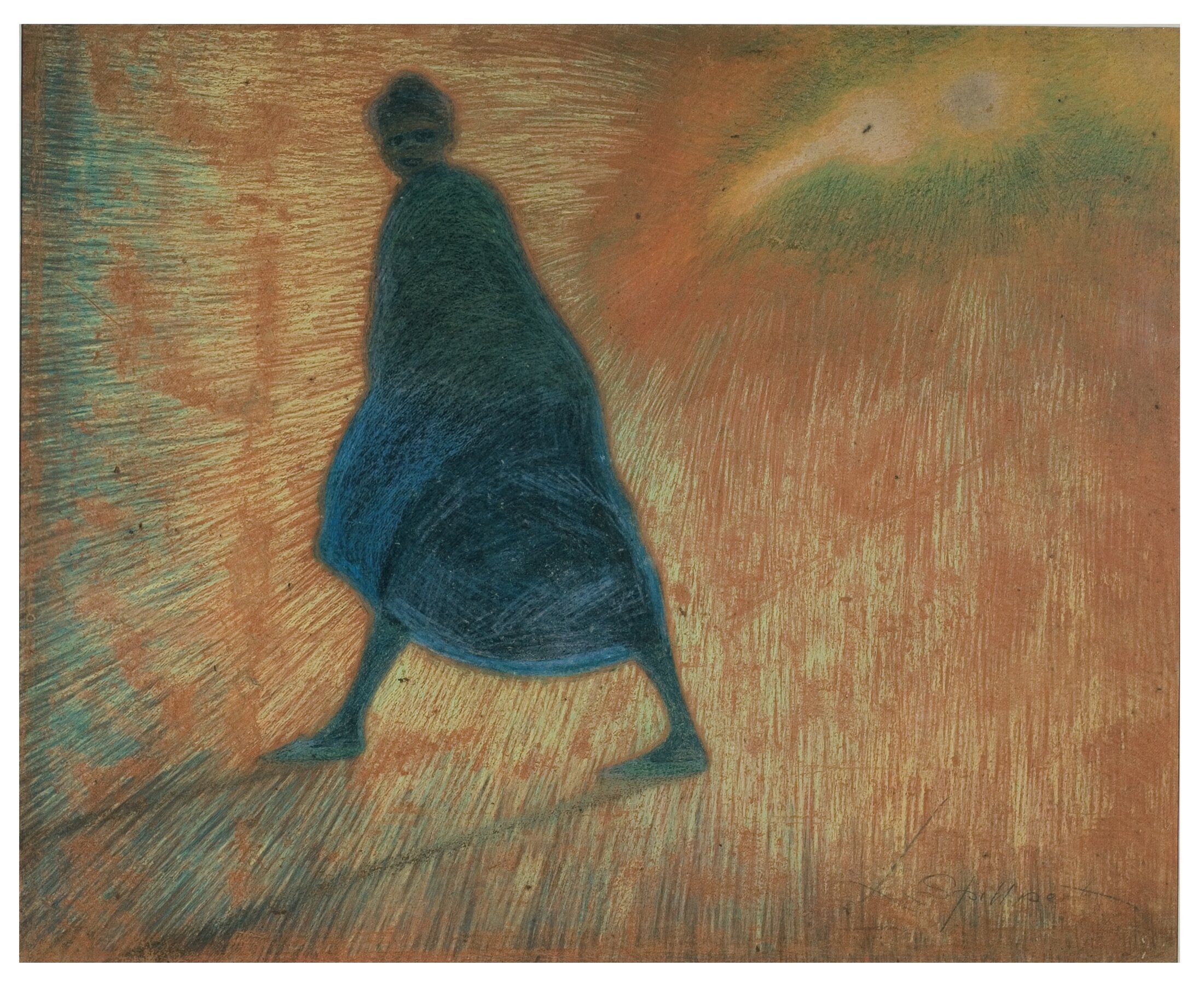

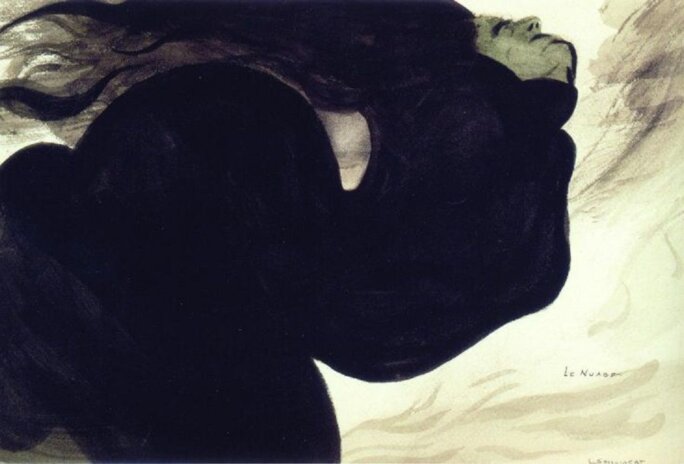

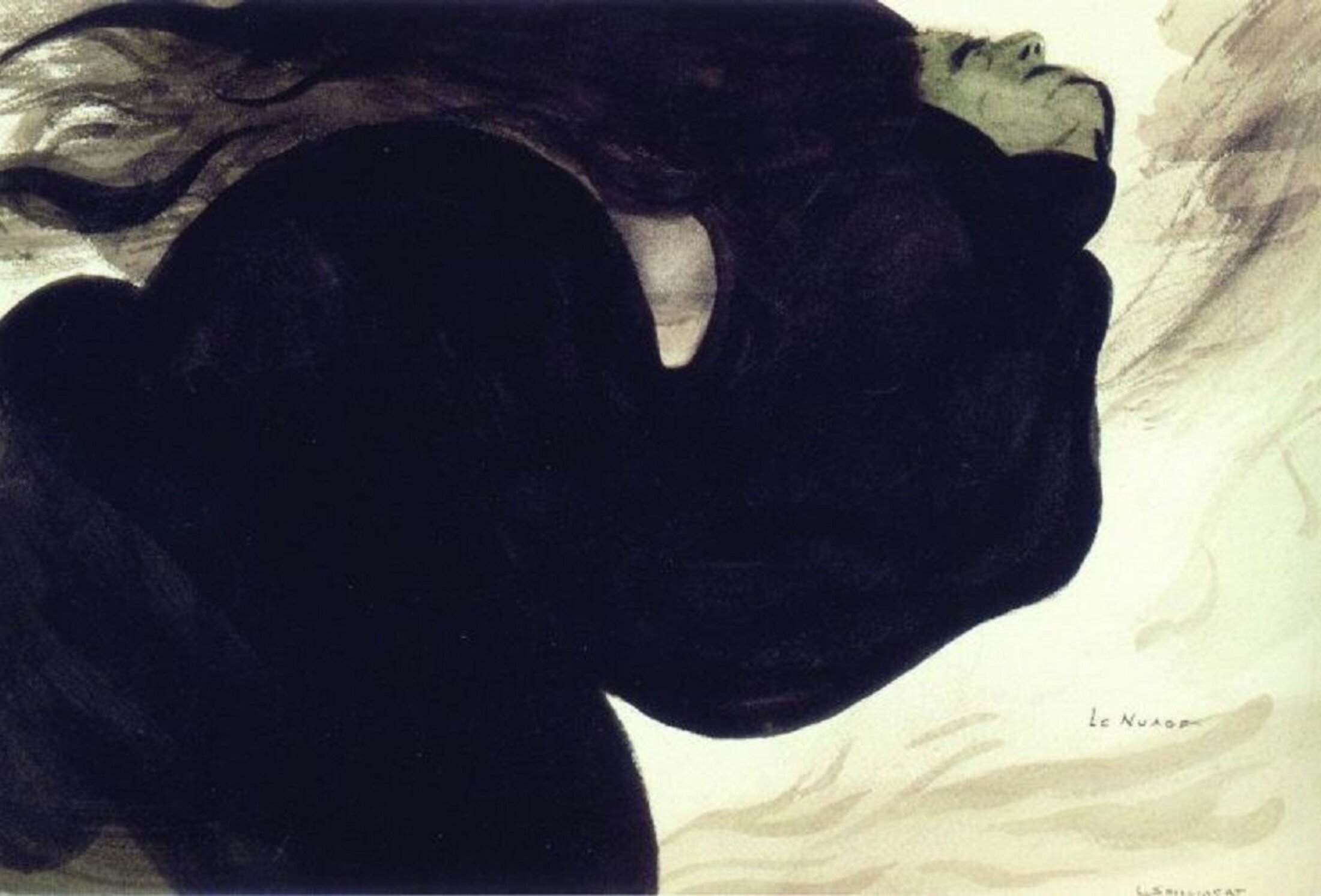

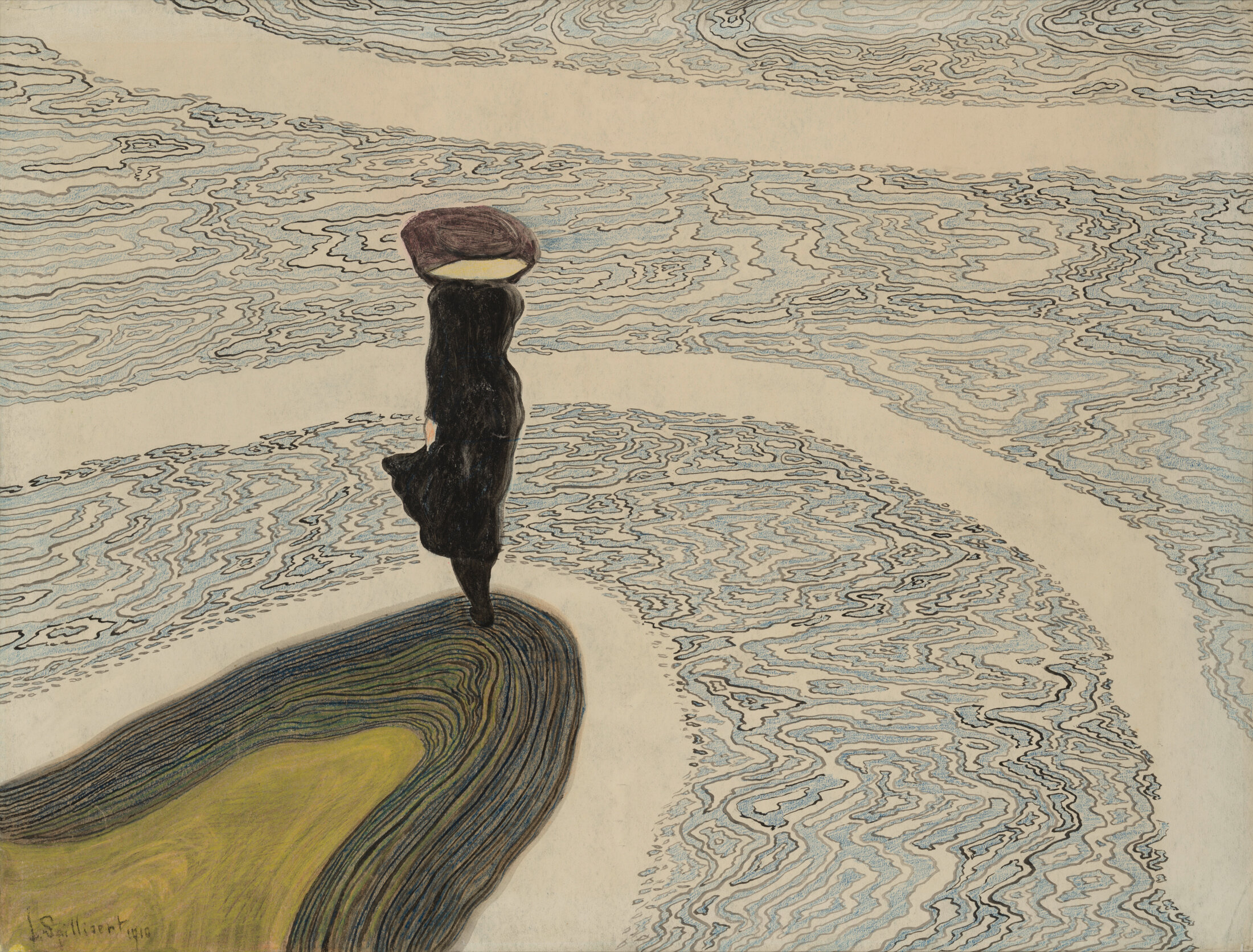

Insomniaque en raison d'une santé précaire depuis l’enfance qui l’enferme dans la solitude et la tristesse, sentiments qui marqueront profondément l'ensemble de son œuvre, Spilliaert dessine des paysages lunaires, presque toujours nocturnes, désolés, dans lesquels des personnages à peine esquissés, souvent éplorés, errent tels des fantômes. Ils attendent, perdus, portant, à la manière de stigmates, les angoisses existentielles de l’être à une époque où les sciences humaines entreprennent de mieux comprendre la psyché. « Les malheurs se promènent cette nuit » écrit Maeterlinck dans « La princesse Maleine[2] ». Les malheurs semblent hanter chacune des nuits de Spilliaert qu’il passe à baguenauder sur la plage d’Ostende, la digue et le port. Bien plus qu’un simple décor, cette ville de bord de mer, baignée par les vents du nord, va être l’un des principaux protagonistes d’une œuvre dont elle définit la dramaturgie. Il est à ce titre proche du peintre James Ensor (1860 – 1949), l’autre maître d’Ostende de vingt ans son aîné. La ville apparaît décisive dans la vie et l’œuvre des deux artistes.

Agrandissement : Illustration 5

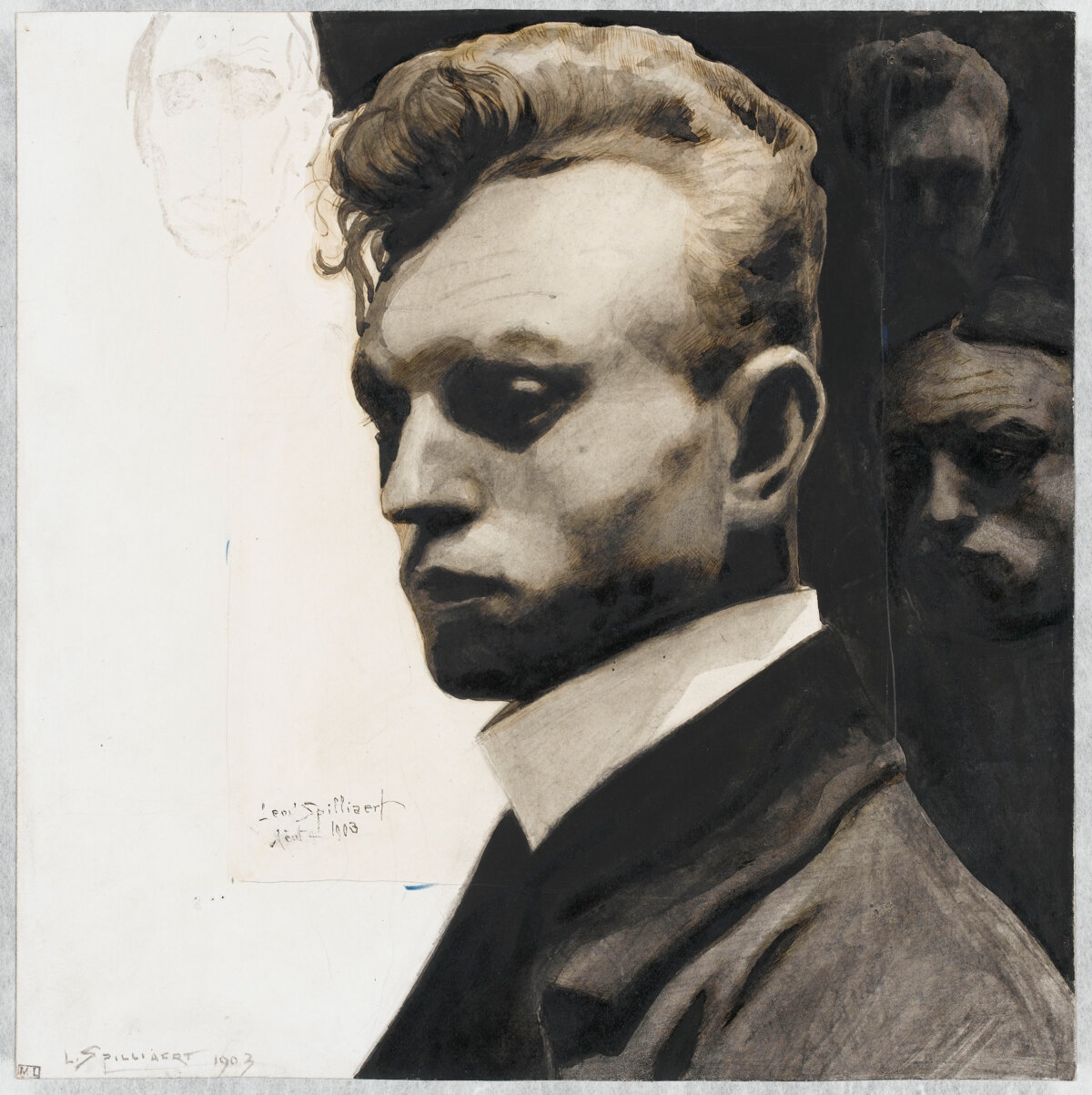

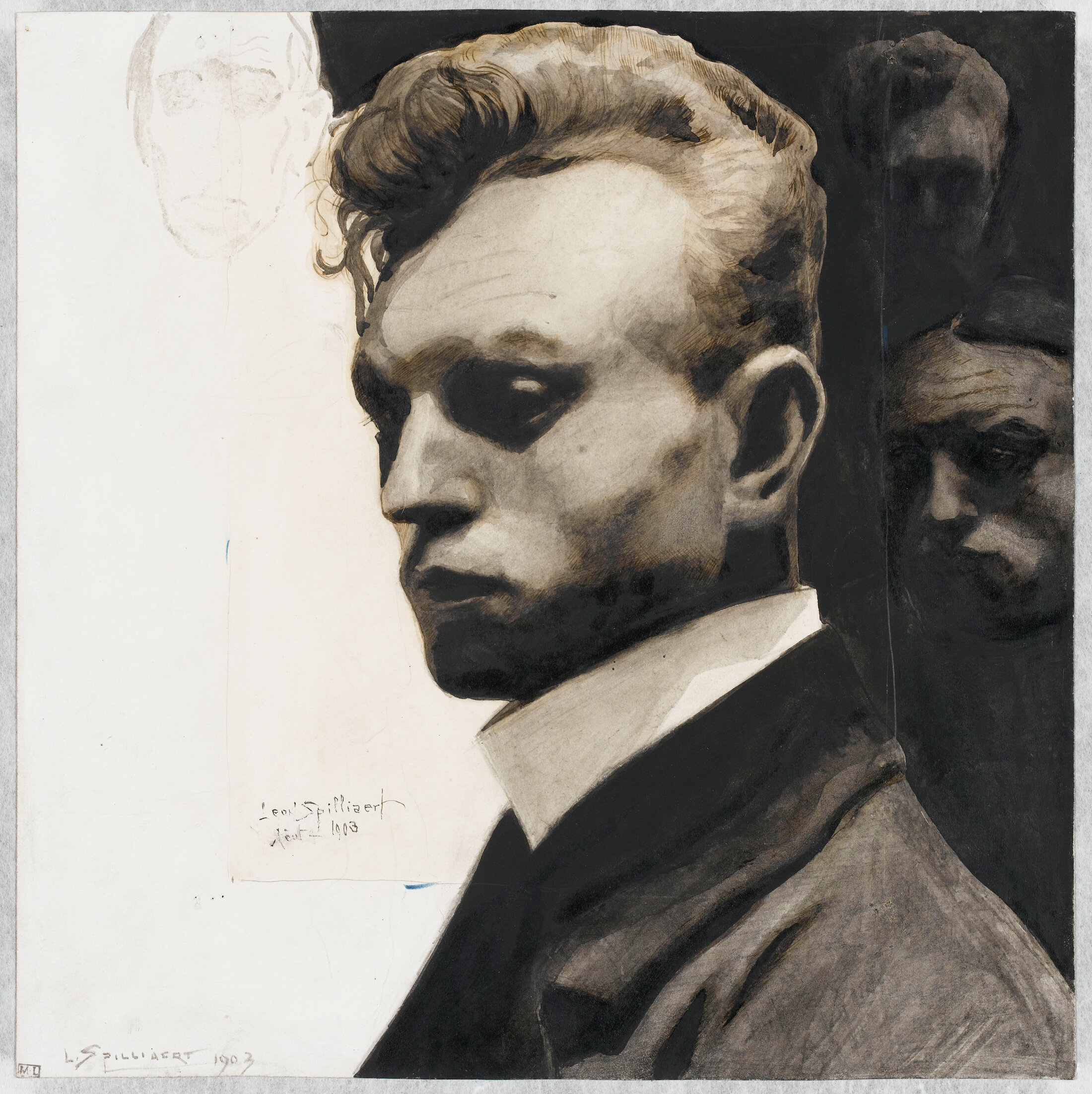

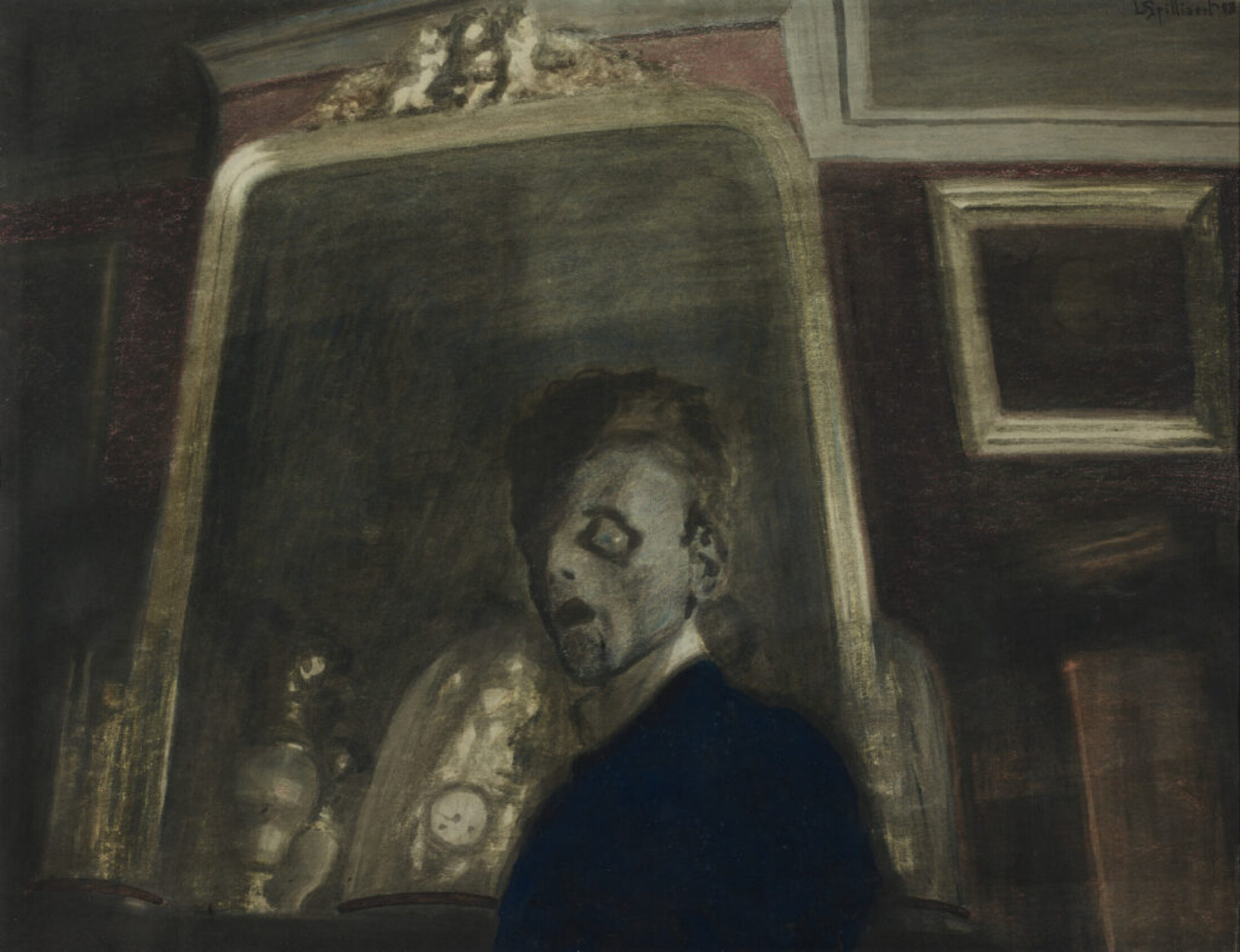

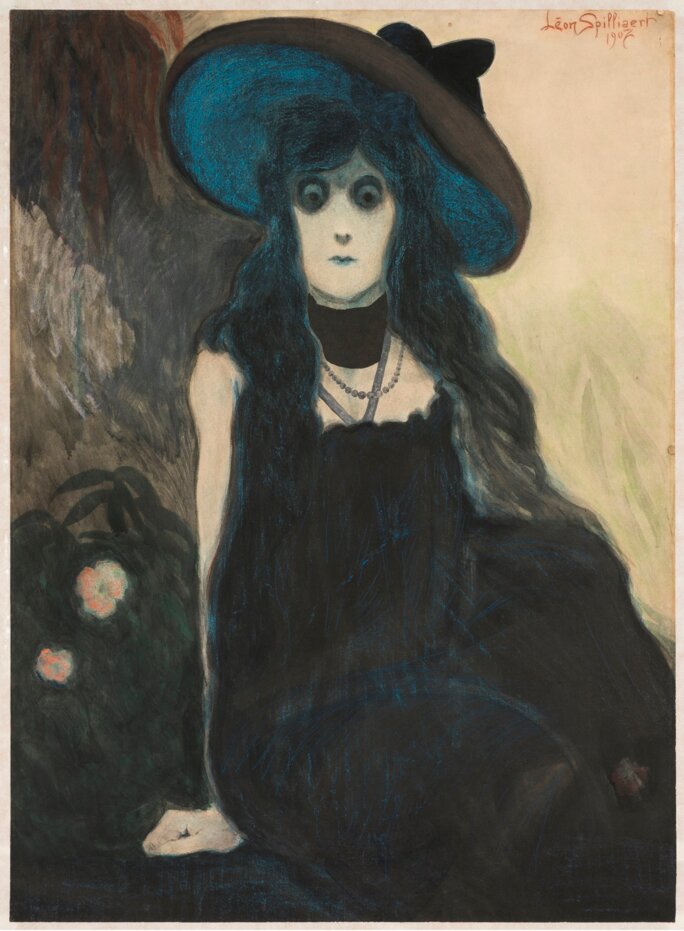

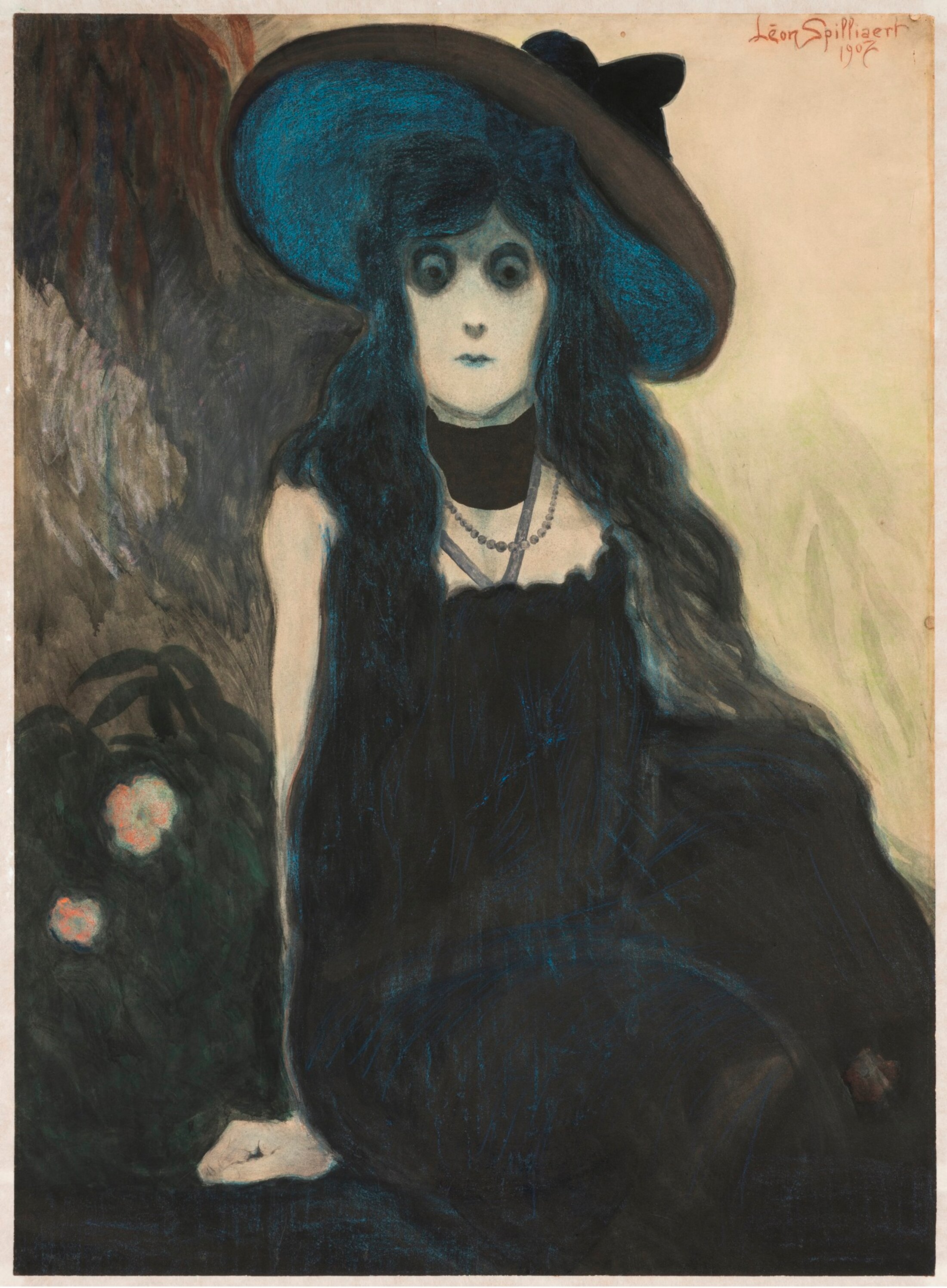

Dans une série d’autoportraits saisissants nimbés d'une atmosphère souvent mélancolique, parfois macabre, il se révèle dandy pétri d’inquiétude, se représentant à bonne distance de son travail, en retrait, très rarement en artiste. Le visage austère apparait plus anguleux encore lorsqu’il en accentue les méplats à la faveur de variations de lumière qui semblent aussi enflammer sa chevelure d’or. Le regard est halluciné ou, au contraire, hagard, l’œil disparaissant littéralement dans l’orbite, trahissant sa vision du monde. Il pratique un symbolisme qui lui est propre, confinant quelquefois le regardeur jusqu’à l’effroi, un symbolisme proche de l’expressionnisme du peintre et graveur norvégien Edvard Munch (1863 – 1944) dont l’âme dépressive fut la cause de graves troubles du comportement. Autour de lui ne figurent que des silhouettes aux contours incertains, fantômes d’un théâtre d’ombres incarnant une humanité perdue dans les limbes, aux portes de l’enfer. Femmes spectrales aux portraits livides, aux formes instables, elles semblent mortes vivantes. Tout autour, le vide, étouffant, envahit l’espace, sature le paysage, pour mieux révéler l’absence, la disparition des êtres. C’est ce même vide qui emplit la digue et les plages désolées d’Ostende sur lesquelles la nuit s’est abattue d'un coup, imposant un silence lugubre.

Agrandissement : Illustration 6

Une inquiétante étrangeté

Agrandissement : Illustration 7

Alchimiste de l’affliction, « fantôme solitaire d'une modernité incurablement douloureuse[3] » pour reprendre les mots de Philippe Dagen, Léon Spilliaert compose une œuvre presque exclusivement sur papier, mêlant crayons, craie, pastel, aquarelle, gouache, fusain… Il fait de l’encre de Chine, encre noire, sa technique de prédilection. Appliquée au pinceau, parfois à la plume[4], diluée en lavis ou, au contraire, pratiquée de façon très dense, elle lui permet d’explorer délicatement la transparence, la liquidité, la noirceur, la fluidité, pour traduire au plus juste l’état intérieur qui guide son appréhension du monde. L’encre s’oppose à la peinture à l’huile, trop charnelle, trop écrasante, trop solennelle dans ses formats gigantesques. Spilliaert lui préfère l’intimité du papier. La mélancolie se révèle à l’encre de Chine. Utilisant le dessin de manière picturale, l’artiste retire de l’image tout ce qui n’est pas nécessaire, use de cadrages serrés, donnant ainsi une impression de monumentalité jusque dans les plus petits formats. « L’encre est travaillée par superpositions. Il crée des voiles de noir qui, en diluant les contours et donnant une impression parfois vertigineuse, participent à l’atmosphère mystérieuse et onirique de ses œuvres de jeunesse[5] » précise Leila Jarbouai, co-commissaire de l’exposition avec Anne Adriaens-Pannier. Si la manifestation commence et s’achève dans l’évocation des affinités littéraires du peintre dont l’œuvre fait autant écho à Friedrich Nietzche qu’à Edgar Allan Poe, à Emile Verhaeren qu’à Maurice Maeterlinck, l’incontestable modernité qui se dégage du corpus pictural renvoie à la création cinématographique autant qu’au roman graphique. L’œuvre de Léon Spilliaert a la fragilité d’un songe. Entre lumière et solitude, elle manifeste « les épreuves de l’esprit se libérant des routines et des préjugés[6] ».

Agrandissement : Illustration 8

« Ne pas savoir où l’on est,

ne pas savoir d’où l’on vient,

ne pas savoir où l’on va,

ne plus distinguer midi de minuit,

ni l’été de l’hiver… et toujours

ces ténèbres, ces ténèbres… »

Maurice Maeterlinck, Les aveugles, 1890

Agrandissement : Illustration 9

[1] Anne Adriaens-Pannier, « Léon Spilliaert. Réalité et création », in Léon Spilliaert. Lumière et solitude, catalogue de l’exposition éponyme qui s’est tenue au Musée d’Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021, Musée d’Orsay – Editions de la RMN Grand Palais, 2020, pp. 42-52.

[2] Première pièce de théâtre de Maeterlinck écrite en 1889. Spilliaert l’illustrera plusieurs fois notamment en 1902-03 et en 1917. Maurice Maeterlinck, La princesse Maleine, Espace Nord Editeur, 2012, 304 pp.

[3] Philippe Dagen, « Bruxelles fête l’inquiétante peinture de Léon Spilliaert », Le Monde, 18 décembre 2006.

[4] Leila Jarbouai, « Léon Spilliaert. Lumière et solitude », in Léon Spilliaert. Lumière et solitude, catalogue de l’exposition éponyme qui s’est tenue au Musée d’Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021, Musée d’Orsay – Editions de la RMN Grand Palais, 2020, pp. 22-35.

[5] Ibid.

[6] Marguerite Yourcenar, L’œuvre au noir suivi de Carnet de notes, Paris, Gallimard, 1991.

Agrandissement : Illustration 10

« Léon Spilliaert (1881 - 1946). Lumière et solitude » - Commissariat de Anne Adriaens-Pannier, experte Léon Spilliaert, autrice du catalogue raisonné et conservatrice honoraire des Musées royaux des beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, et Leïla Jarbouai, conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay, avec la collaboration d’Isabelle Gaëtan, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay. Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie en collaboration avec la Royal Academy of Arts, Londres où elle a été présentée jusqu’au 20 septembre 2020.

Jusqu'au 10 janvier 2021 - Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h45. ATTENTION, le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour tout renseignement, visitez le site en cliquant sur le lien ci-dessous.

Musée d'Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur

75 007 Paris